Сопряженная встречаемость видов как маркер парцелл на пестроовсяницевых лугах альпийского пояса Северо-Западного Кавказа

Автор: Любезнова Н.В.

Журнал: Фиторазнообразие Восточной Европы @phytodiveuro

Статья в выпуске: 1 т.19, 2025 года.

Бесплатный доступ

Предложен метод изучения мозаичности. Совместная встречаемость видов была исследована на 1600 квадратиках 5×5 см на пестроовсяницевых лугах альпийского пояса хребта Малая Хатипара Тебердинского национального парка. Для каждого квадратика учтены присутствие видов и число их побегов за 5 лет. Сопряженная встречаемость изучалась путем анализа матрицы корреляций Спирмена встречаемости всех видов между собой и глубины почвенного слоя. Пестроовсяницевые луга - монодоминантное сообщество, в котором Festuca varia занимает наиболее глубокие участки. С ней скоррелирована небольшая плеяда видов, которые могут произрастать в ее дернинах: обычно по одному на квадратик. С большинством остальных видов у доминанта наблюдались отрицательные корреляции. Большинство видов входят в большую плеяду, занимающую более мелкие участки. Среди них было выделено 2 парцеллы с отрицательными корреляциями между собой. Большая парцелла из них распадается на две группы с ядром совместных видов. Меньшая парцелла состоит из 3 видов плотнодерновинных злаков и 2 видов разнотравья, могущих произрастать в дерновине Avenella flexuosa. Положение Hieracium lactucella зависит от его жизненности: при низкой он входит в большую плеяду видов, при высокой вытесняет все виды за исключением Carex huetiana .

Парцелла, мозаичность, корреляции спирмена, плеяда видов

Короткий адрес: https://sciup.org/148331752

IDR: 148331752 | УДК: 581.55 | DOI: 10.24412/2072-8816-2025-19-1-106-118

Текст научной статьи Сопряженная встречаемость видов как маркер парцелл на пестроовсяницевых лугах альпийского пояса Северо-Западного Кавказа

Гумидные горные системы имеют большое разнообразие экологических условий. Высокогорные фитоценозы красивы и их распределение обычно зависит от ряда абиотических условий (Körner, 1999, Pavlov et al, 1999). Сильные ветра, ультрафиолетовая инсоляция, часто низкая температура в ночные часы, возможные заморозки и выпадение снега в течение всего вегетационного сезона. Для высокогорий характерна разнообразная толщина снежного покрова, в зависимости от преобладающей розы ветров, и от нее зависит продолжительность вегетационного сезона в конкретном фитоценозе (Onipchenko, 1994). Абиотические факторы в альпийских фитоценозах влияют на распределение видов больше, чем конкуренция между ними. Зависимость участия разных видов от разных факторов среды позволяет существовать им в одном и том же сообществе, обеспечивая ему устойчивость в постоянно меняющихся условиях (Herben et al, 1995). Виды могут обитать вместе и иметь разнонаправленную динамику численности, что позволяет им использовать различные погодные условия (Rabotnov, 1972). Для природных многовидовых фитоценозов характерна мозаичность: часть видов вполне успешно сосуществуют вместе, другие рядом встречаются редко. Если проводить учет на маленьких площадках, сравнимые с площадью, занимаемой отдельным видом (van der Maarel, Sykes, 1993), то можно выявить группировки видов (парцеллы), длительное время успешно сосуществующие, и попробовать определить, почему сочетания с другими видами не встречаются. В отечественной литературе есть несколько терминов, характеризующих горизонтальную структуру фитоценозов. Есть микрогруппировка в понимании П.Д. Ярошенко (Yaroshenko, 1958) как структурная часть горизонтального расчленения биогеоценоза. Микрогруппировки отличаются друг от друга составом, структурой, свойствами компонентов, спецификой их связей и материа льно-энергетического обмена (Dylis, 1969). Также был предложен В. С. Ипатовым в 1963 году термин ценоячейка – это элементарная единица функциональной структуры фитоценоза, включает группу растений с тес ными взаимоотношениями через среду (Dedyu, 1989), или элементарная единица общественной жизни растений, выделяемая на основе непосредственных взаимовлияний одного растения с соседними (Slovar…, 1984). Однако все они являются синонимами парцеллы, и мы будем пользоваться этим термином. Все авторы, изучавшие горизонтальное расчленение фитоценозов, использовали разные методы, раньше парцеллы выделяются интуитивно (Rabotnov, 1972). В луговых фитоценозах мозаичность редко бывает выделена четко, часто границы сильно размыты, особенно если нет расчлененного микрорельефа. Мозаичность фитоценозов в последнее время изучается относительно редко, но с использованием подходящих статистических методов кластерного анализа и ординации (Cherednichenko, 2011, Ulanova, Cherednichenko, 2012, Nazarenko et al., 2020). В нашей работе мы предлагаем метод выделения группировок видов путем изучения корреляций встречаемости видов на мелких квадратах. Методы кластерного анализа и ординации в нашем случае не подходят из-за малого числа видов на мелких квадратах.

Район исследований расположен на северо-восточных отрогах хребта Малая Хатипара, на высоте 2750 м над уровнем моря в Тебердинском национальном парке (Карачаевский район Карачаево-Черкесской Республики). Географические координаты - 43 ° 27 ' с. ш., 41 ° 41 ' в. д. Хребет Хатипара принадлежит к северным отрогам Бокового хребта в системе Большого Кавказа и удален от Главного Кавказского хребта в северном направлении на 22 км (Onipchenko, 1994).

Среди сообществ альпийского пояса выделяются пестроовсяницевые луга – монодоминантный фитоценоз, в котором конкуренция между доминантом Festuca varia Haenke и остальными видами превосходит влияние абиотических факторов. Ранее естественная динамика пестроовсяницевых лугов описывалась в статьях Т.Г. Елумеевой (Elumeeva, 2004, Elumeeva, Onipchenko 2006), но там исследования проводились на площадках 25×25 см и изучались генеративные побеги на 1 м2, а это совсем другие масштабы.

Пестроовсяницевые луга в системе классификации высокогорной растительности занимают следующее положение (Onipchenko, 2002): класс Calluna - Ulicitea Braun-Blanquet & Tüxen ex Klika & Hadac 1944, порядок Nardetalia Oberd ex Preising 1949, союз Violo altaicae – Festucion variae Onipchenko 2002, ассоциация Violo altaicae – Festucetum variae Rabotnova & Onipchenko 2002. Наши исследования проводились в субассоциации V.a . – F.v. nardetosum Onipchenko 2002. В альпийском поясе пестроовсяницевые луга занимают выпуклые склоны с незначительной мощностью снежного покрова (около 0.5 – 1 м). Снежный покров сохраняется до первой половины июня, таким образом, длительность вегетационного сезона здесь составляет 3.5–4.5 месяцев. В сообществе доминируют плотнодерновинные злаки, доля которых составляет более 80% наземной биомассы. Абсолютным доминантом является Festuca varia при значительном участии Nardus stricta L. Флористическое насыщенность пестроовсяницевых лугов составляет 11.1 вида на площадку размером 25×25 см и 48.5 видов на 25 м2 (Onipchenko, Semenova, 1988). Флористическое богатства фитоценоза – 161 вид (Onipchenko, 2002). У нас на всех площадках было зафиксировано 45 видов, на квадратик было от 0 до 13 видов, в среднем 4.6±2.2. Сообщества характеризуется высокой годичной продукцией и накапливают большой надземный слой ветоши – отмерших листьев плотнодерновинных злаков, примерно в три раза превышающий надземную биомассу. Это связано с низкой скоростью их разложения (Leinsoo et.al., 1991) и поэтому существуют квадратики, на которых нет живых надземных органов растений – только ветошь.

М АТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Латинские названия видов приведены в соответствии с «Определителем сосудистых растений Карачаево-Черкесской Республики» (Zernov et al, 2015). В фитоценозе было заложено

2 трансекты размером 0.5×4 м, каждая разделена на 32 площадки размером 25×25 см каждая. Те, в свою очередь, поделены на квадратики 5×5 см, где расположение побегов видов картографировалось в 2004–2008 годах. Всего получилось 1600 квадратиков. На карте указывалось возрастное состояние каждого побега, для дерновинных видов очерчивался контур дернины, и подсчитывалось число живых побегов. Глубина почвенного слоя измерялась в 5 местах каждого квадратика 5×5 см, и бралось среднее значение для каждого квадратика. Распределение встречаемости видов не соответствует нормальному, и поэтому для расчетов были использованы непараметрические корреляции Спирмена, посчитанные в программе Statistica 10. Для расчета корреляций использовалась сумма всех побегов вида в квадратике за 5 лет или присутствие вида за тот же срок. Для расчета корреляций с глубиной почвенного слоя была взята сумма побегов. Отмеченные корреляции значимы на уровне 0.05. Обычно ранговые корреляции Спирмена не используются для расчета в случае, когда рангов 2 (присутствие и отсутствие вида), но и прямого запрета нет. Ряд видов: Chaerophyllum roseum M.Bieb., Plantago atrata Hoppe, Botrychium lunaria (L.) Sw. и Senecio aurantiacus (Hoppe ex Willd.) Less., которые присутствовали на площадках, больше одного побега на квадратике не имели. Также был посчитан тетрахорический коэффициент сопряженности между встречаемостью Hieracium lactucella Wallr. aggr. и других видов по формуле:

|AD-BC|-0.5n

4 /A+B)(C + D)(A+C)(B + D)

где A – число квадратиков, где присутствовали оба вида, B,C – один вид, D – оба вида отсутствовали, n – число наблюдений.

Р ЕЗУЛЬТАТЫ

Исследованный участок пестроовсяницевого луга является монодоминантным сообществом: Festuca varia присутствует в более чем в трети квадратиков, а Nardus stricta в менее 200. Около 400 квадратиков занимают Cruciata laevipes Opiz и Campanula collina Sims каждый, более 100 еще 7 видов. Большинство остальных видов в сообществе редкие, их распределение локально. В анализ не были включены следующие виды: Seseli alpinum M. Bieb., Hypericum linarioides Bosse, Trifolium spadiceum L., Senecio kolenatianus C.A. Mey., Erigeron caucasicus Steven, Pastinaca aurantiaсa (Albov) Koso-Pol., Gentiana septemfida Pallas, Hedysarum caucasicum M. Bieb., Viola oreades M. Bieb., Phleum alpinum L. и Euphrasia ossica Juz., имеющие низкую численность или встречаемость менее 10 квадратиков.

Зависимость распределения растений от глубины почвенного слоя

Под поверхностью почвы залегает гранитно-сланцевая осыпь, размер камней 10–40 см, реже встречаются более крупные. Осыпь покрыта почвенным слоем в среднем глубиной 10–13 (11.1±0.2) см. Местами встречаются участки 6–10 см или до 19.4 см глубиной. Средняя глубина почвенного слоя почти вдвое больше, чем на наших площадках на альпийских лишайниковых пустошах (Lyubeznova, 2020). Наши данные глубины меньше, чем в ранее проведенном исследовании мощности почвенного покрова (Batchaeva et al., 2003), но они касаются только определенного участка.

Корреляции численности побегов с глубиной почвенного слоя, приведенные в таблице 1, могут показаться очень низкими, но при большом объеме выборки (1600) значимыми являются корреляции от 0.05.

Доминантом сообщества является Festuca varia. Это относительно крупный для высокогорья злак, с плотнодерновинной жизненной формой. У нее наблюдается наибольшая положительная корреляция 0.4 с глубиной почвенного покрова (табл. 1), то есть ее особи располагаются в наиболее и средне глубоких местах. Это согласуется с данными другого исследования (Batchaeva et al., 2003), где средняя глубина под ее куртинами составляла 23 см и значимо отличалась от других видов . Положительные корреляции с глубиной наблюдаются у Campanula collina Sims и Cerastium purpurascens Adams, которые вместе с Centaurea cheiranthifolia Willd. были замечены произрастающими в дернинах Festuca varia. Небольшие положительные корреляции с глубиной наблюдаются еще у Cruciata laevipes Opiz, Galium verum L. и Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. s.l. (табл. 1).

Таблица 1. Зависимость распределения видов растений на пестроовсяницевых лугах от глубины почвенного слоя

Table 1. Dependence of the distribution of plant species in Festuca varia grassland on the depth of the soil layer

|

Виды с отрицательными корреляциями. Species with negative correlations. |

Виды нейтральные и с положительными корреляциями. Neutral species and with positive correlations. |

||

|

Leontodon hispidus L. |

-0.21 |

Festuca varia Haenke |

0.40 |

|

Myosotis alpestris F.W. Schmidt |

-0.15 |

Campanula collina Sims |

0.13 |

|

Ranunculus oreophilus M. Bieb. |

-0.15 |

Cerastium purpurascens Adams |

0.09 |

|

Veronica gentianoides Vahl |

-0.15 |

Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. |

0.06 |

|

Taraxacum ceratophorum (Ledeb.) DC. |

-0.14 |

Cruciata laevipes Opiz |

0.06 |

|

Nardus stricta L. |

-0.10 |

Galium verum L. |

0.05 |

|

Anthemis cretica L. |

-0.10 |

Agrostis vinealis Schreb. |

|

|

Carex huetiana Boiss. |

-0.09 |

Chaerophyllum roseum M. Bieb. |

|

|

Alchemilla caucasica Buser |

-0.08 |

Centaurea cheiranthifolia Willd. |

|

|

Festuca brunnescens (Tzvelev) Galushko |

-0.07 |

Bromopsis variegata (M. Bieb.) Holub |

|

|

Draba sibirica (Pallas) Thell. |

-0.07 |

Carex aterrima Hoppe |

|

|

Festuca ovina L. |

-0.06 |

Avenella flexuosa (L.) Drejer |

|

|

Poligonum bistorta L. |

-0.06 |

Hieracium lactucella Wallr. aggr. |

|

|

Scorzonera meyeri (K. Koch) Lipsch. |

-0.06 |

Anthoxanthum odoratum L |

|

|

Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. |

-0.05 |

Fritillaria collina Adams |

|

|

Senecio aurantiacus (Hoppe ex Willd.) Less. |

-0.05 |

Botrychium lunaria (L.) Sw |

|

|

Plantago atrata Hoppe |

|||

|

Helictotrichon versicolor (Viil.) Pilger |

|||

Наибольшие отрицательные корреляции с глубиной были отмечены у Leontodon hispidus L., Myosotis alpestris F.W.Schmidt и Ranunculus oreophilus M.Bieb. – видов с горизонтально лежащим в подстилке корневищем. Также корреляции 0.1 и больше характерны для Veronica gentianoides Vahl, Taraxacum ceratophorum (Ledeb.) DC. s.l. и Nardus stricta , причем на гераниево-копеечниковых лугах у Nardus stricta наблюдались положительная корреляция с глубиной (неопубликованные данные), а у Veronica gentianoides и Festuca ovina L. – на альпийских лишайниковых пустошах (Lyubeznova, 2020). Данный феномен, по-видимому, связан с жестким доминированием Festuca varia и большей глубиной почвенного слоя в этом сообществе. У видов Anthemis cretica L. ssp. saportana (Albov) Chandjian, Scorzonera meyeri (C.Koch) Lipsch., Festuca brunnescens (Tzvelev) Galushko и Festuca ovina отрицательные корреляции с глубиной наблюдались и на гераниево-копеечниковых лугах (неопубликованные данные). Leontodon hispidus , Veronica gentianoides , Scorzonera meyeri , Festuca ovina также были отмечены как растения более мелких мест (Batchaeva et al., 2003).

Для видов с самыми крупными положительными и отрицательными корреляциями мы посчитали глубину почвенного слоя только на тех квадратах, где вид присутствует. У Festuca varia средняя глубина почвенного покрова составляет 12.0 ± 0.14 см, а на площадках, где вид отсутствует – 10.9±0.2. Корреляция числа побегов с глубиной только на тех квадратиках, где вид присутствует, составляет 0.2. Для Leontodon hispidus средняя глубина занятых квадратиков составляла 9.5 ± 0.4, а корреляция числа побегов с глубиной почвенного слоя на них -0.42, что выше, чем на всех квадратиках (табл. 1). Получается, что у Leontodon hispidus число побегов отрицательно зависит от глубины, а у Festuca varia положительная корреляция становиться меньше, чем на всех квадратах, что свидетельствует о том, что она избегает мелких мест, а число побегов зависит еще от другого фактора (возрастного состояния данной части дернины).

Сопряженно встречающиеся виды

Анализ сопряженной встречаемости и численности вида и просто встречаемости дает интересные результаты. При учете численности фактически учитывается жизненность вида (Yaroshenko, 1948) и это влияет на конечный результат.

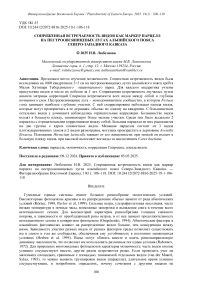

Анализ корреляционной матрицы совместной встречаемости и численности побегов 34 видов, постоянно произрастающих на площадках, выявил значительное число корреляций с уровнем значимости больше 0.05: 142 положительных и 97 отрицательных корреляций (21.3% от общего числа возможных). По данным анализа положительных корреляций получается, что виды формируют три плеяды (рис. 1). Первая самая большая – в нее входят тридцать видов: из них 18 имеют положительные корреляции внутри плеяды (представлены в голубом цвете), а 12 – еще и с видами других плеяд (обозначены желтым). Все виды, имеющие отрицательные корреляции с глубиной принадлежат к большей плеяде и видам, связанным с другими плеядами за исключением Draba sibirica (Pallas) Thell. (табл. 1, рис. 1)

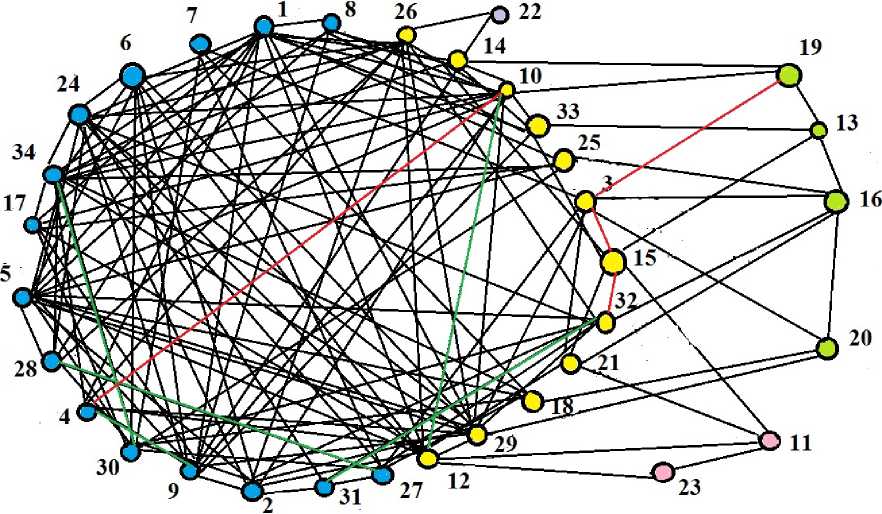

Во вторую плеяду входит 15 видов: из них 11 общих с первой плеядой (желтый цвет), остальные обозначены зеленым (рис. 1), в том числе доминант сообщества Festuca varia . Если учитывать динамику численности побегов, то Festuca varia имеет положительные корреляции всего с тремя видами, но если только встречаемость вида, то появляется четвертая с Cruciata laevipes . У большинства видов этой плеяды наблюдается положительная корреляция с глубиной почвенного слоя или отсутствие такой зависимости (табл. 1, рис. 1). Внутри второй плеяды у Festuca varia наблюдаются отрицательные корреляции с Carex huetiana Boiss. и Lusula multiflora , а также Draba sibirica (рис. 2). Виды этой плеяды, не связанные положительными корреляциями, часто имеют отрицательные корреляции между собой: так Campanula collina и Centaurea cheiranthifolia , имеющие положительные корреляции с Festuca varia , имеют отрицательную между собой (рис. 1, 2). Такие же отрицательные зависимости наблюдаются у Centaurea cheiranthifolia с Galium verum L., у Taraxacum ceratophorum с Festuca varia и Campanula collina , у Cerastium purpurascens с Galium verum и Draba sibirica (рис. 1, 2). Виды второй плеяды имеют много отрицательных корреляций с видами, принадлежащими к первой плеяде (рис. 2).

Рис. 1. Положительные корреляции между видами растений на пестроовсяницевых лугах.о– обозначены виды большей плеяды, о – виды общие с большей и другими плеядами, о – виды второй плеяды Festuca varia, о – виды третьей плеяды, – Helictotrichon versicolor. Красными линиями обозначены корреляции, появляющиеся без учета численности видов, зеленым – исчезающие корреляции, для всех видов кроме Hieracium lactucella

Pig. 1 . Positive correlations between plant species in Festuca varia grassland.D Species of the greater pleiad are indicated, О – species common with the greater and other pleiads, О – species of the Festuca varia pleiad, О– species of the third pleiad, – Helictotrichon versicolor . Red lines indicate correlations that appear without taking into account the number of species, green lines indicate disappearing correlations for all species except Hieracium lactucella

-

1 – Agrostis vinealis Schreb., 2 – Poligonum bistorta L. ssp. carneum (C.Koch) Coode et Cullen, 3 – Chaerophyllum roseum M.Bieb., 4 – Alchemilla caucasica Buser, 5 – Anthemis cretica L. ssp. saportana (Albov) Chandjian, 6 – Anthoxanthum odoratum L., 7 – Avenella flexuosa (L.) Drejer, 8 – Botrychium lunaria (L.) Sw., 9 – Bromopsis variegata (Bieb.) Holub, 10 – Campanula collina Sims, 11 – Carex aterrima Hoppe subsp. medwedewii (Leskov) Egorova, 12 – Carex huetiana Boiss., 13 – Centaurea cheiranthifolia Willd., 14 – Cerastium purpurascens Adams, 15 – Cruciata laevipes Opiz, 16 – Draba sibirica (Pallas) Thell., 17 – Festuca brunnescens (Tzvelev) Galushko, 18 – Festuca ovina L., 19 – Festuca varia Haenke, 20 – Fritillaria collina Adams, 21 – Galium verum L., 22 – Helictotrichon versicolor (Viil.) Pilger, 23 – Hieracium lactucella Wallr. aggr., 24 – Leontodon hispidus L., 25 – Lusula multiflora (Ehrh.) Lej, 26 – Myosotis alpestris F.W. Schmidt, 27 – Nardus stricta L., 28 – Plantago atrata Hoppe, 29 – Ranunculus oreophilus M. Bieb., 30 – Scorzonera meyeri (C.Koch) Lipsch., 31 – Senecio aurantiacus (Hoppe ex Willd.) Less., 32 – Taraxacum ceratophorum (Ledeb.) DC. s.l., 33 – Trisetum flavescens (L.) P.Beauv. s.l., 34 – Veronica gentianoides Vahl

В третью плеяду входят 5 видов, из них 3 общих с первой плеядой, а из этих трех два: Cruciata laevipes и Galium verum общие с первой и второй (рис. 1).

Helictotrichon versicolor (Viil.) Pilger имеет всего две положительные корреляции с видами первой плеяды, а также три отрицательных с видами той же плеяды (рис. 1, 2).

Рис. 2. Отрицательные корреляции между видами растений на пестроовсяницевых лугах. О– обозначены виды большей плеяды, – виды общие с большей и другими плеядами, О – виды второй плеяды Festuca varia , О– виды третьей плеяды, – Helictotrichon versicolor. Красными линиями обозначены корреляции, появляющиеся без учета численности видов, зеленым – исчезающие корреляции, для всех видов кроме Hieracium lactucella

Pig. 2. Negative correlations between plant species in Festuca varia grassland. О – Species of the greater pleiad are indicated, О– species common with the greater and other pleiads,Q – species of the second pleiad, Q – species of the third pleiad, Q – Helictotrichon versicolor

Red lines indicate correlations that appear without taking into account the number of species, green lines indicate disappearing correlations for all species except Hieracium lactucella .

-

1 – Festuca varia Haenke, 2 – Campanula collina Sims, 3 – Hieracium lactucella Wallr. aggr., 4 – Cruciata laevipes Opiz, 5 – Galium verum L., 6 – Carex huetiana Boiss., 7 – Centaurea cheiranthifolia Willd., 8 – Ranunculus oreophilus M.Bieb., 9 – Agrostis vinealis Schreb., 10 – Alchemilla caucasica Buser, 11 – Anthemis cretica L. ssp. saportana (Albov) Chandjian, 12 – Anthoxanthum odoratum L., 13 – Avenella flexuosa (L.) Drejer, 14 – Botrychium lunaria (L.) Sw., 15 – Bromopsis variegata (Bieb.) Holub, 16 – Carex aterrima Hoppe subsp. medwedewii (Leskov) Egorova, 17 – Cerastium purpurascens Adams, 18 – Chaerophyllum roseum M.Bieb., 19 – Draba sibirica (Pallas) Thell., 20 – Festuca brunnescens (Tzvelev) Galushko, 21 – Festuca ovina L., 22 – Fritillaria collina Adams, 23 – Helictotrichon versicolor (Viil.) Pilger, 24 – Leontodon hispidus L., 25 – Lusula multiflora (Ehrh.) Lej, 26 – Myosotis alpestris F.W.Schmidt, 27 – Nardus stricta L., 28 – Plantago atrata Hoppe, 29 – Poligonum bistorta L. ssp . carneum (C.Koch) Coode et Cullen, 30 – Scorzonera meyeri (C.Koch) Lipsch., 31 – Senecio aurantiacus (Hoppe ex Willd.) Less., 32 – Taraxacum ceratophorum (Ledeb.) DC. s.l., 33 – Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. s.l., 34 – Veronica gentianoides Vahl.

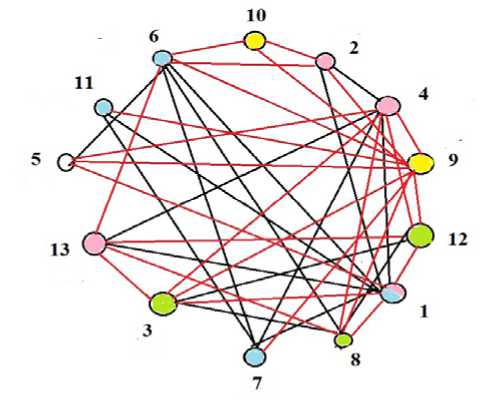

Анализ корреляционной матрицы совместной встречаемости при учете только присутствия видов дал очень схожую картину, за исключением Hieracium lactucella (табл. 2). Часто численные изменения корреляций были незначительны: в пределах 0.01. В общей картине положительных корреляций исчезло 5 в большой плеяде, и появились 4 новые, три из которых во второй плеяде (рис. 1). У Hieracium lactucella с 8 видами произошла смена отрицательных корреляций на положительные, (табл. 2). У 8 видов произошло усиление отрицательных корреляций, а с 8 видами, в том числе доминантом корреляций не появилось. В свете этих данных третья плеяда исчезает: при учете только присутствия Hieracium lactucella входит в большую плеяду (табл. 2), а Carex aterrima Hoppe subsp. medwedewii (Leskov) Egorova, получив отрицательную корреляцию с Hieracium lactucella (табл. 2), остается связан с двумя видами общими для двух плеяд. Carex huetiana при этом перестает быть общим видом для двух плеяд (рис. 1). Вычисление тетрахорического коэффициента сопряженности дает очень похожие зависимости, но при коэффициенте Спирмена 0.4 тетрахорический коэффициент получается около 0.9 (табл. 2), при 0.2 – остается таким же, при низком – такой же или еще ниже.

Таблица 2. Изменение коэффициента Спирмена между Hieracium lactucella Wallr. aggr. и другими видами на пестроовсяницевых лугах: а – численность и присутствие, с – только присутствие, t - тетрахорический коэффициент сопряженности

Table 2 . Variation in the relationship between Hieracium lactucella Wallr. aggr. and other species in the Festuca ovina grassland: a – abundance and presence, c – presence only, t - tetrachoric conjugacy coefficient

|

Виды Species |

а |

с |

t |

Виды Species |

а |

с |

t |

|

Campanula collina |

-0.15 |

0.41 |

0,91 |

Avenella flexuosa |

-0.06 |

-0.19 |

-0,28 |

|

Bromopsis variegata |

-0.12 |

0.42 |

0,87 |

Trisetum flavescens |

-0.04 |

0.18 |

0,17 |

|

Cerastium purpurascens |

-0.05 |

0.19 |

0,23 |

Agrostis vinealis |

-0.10 |

1.00 |

1.00 |

|

Leontodon hispidus |

-0.04 |

0.15 |

0,20 |

Carex aterrima |

0.07 |

-0.05 |

-0,05 |

|

Myosotis alpestris |

-0.05 |

0.08 |

0,08 |

Anthemis cretica |

-0.03 |

0.22 |

0.17 |

|

Festuca brunnescens |

-0.02 |

0.07 |

0,04 |

Anthoxanthum odoratum |

-0.02 |

0.08 |

0,15 |

Виды большой плеяды – это довольно многочисленное сообщество обитателей мелких участков, где не может произрастать Festuca varia. Большинство видов имеет отрицательную корреляцию или нейтральны к глубине почвенного слоя (табл. 1). В этой плеяде выделяются Leontodon hispidus , Anthoxanthum odoratum L., Agrostis vinealis Anthemis cretica , Veronica gentianoides , Bromopsis variegata (Bieb.) Holub, Ranunculus oreophilus , Carex huetiana и Myosotis alpestris – виды, являющиеся центрами парцеллы и имеющие наибольшее число положительных корреляций внутри своей плеяды. Если учитывать только присутствие, то

Hieracium lactucella тоже попадает в этот список (табл. 2). Leontodon hispidus образует плотную дерновину из розеток широких листьев и горизонтально лежащих в почве корневищ, что препятствует поселению плотнодерновинных злаков. Leontodon hispidus имеет наибольшую отрицательную корреляцию с глубиной почвенного слоя и положительные корреляции с большинством видов плеяды (табл. 1, рис. 1). Такая же зависимость наблюдаются и у Anthemis cretica , Veronica gentianoides .

Среди видов большей плеяды выделяется группа Avenella flexuosa (L.) Drejer, Nardus stricta , Festuca ovina , Scorzonera meyeri , Chaerophyllum roseum имеющие отрицательные корреляции с другими видами своей плеяды (рис. 2). Это связано с тем, что в рыхловатых дернинах Avenella flexuosa могут поселяться другие виды.

Со многими видами: 24 из 33 у Festuca varia наблюдаются отрицательные корреляции (рис. 2). Много отрицательных корреляций имеют другие злаки Avenella flexuosa – 13, Agrostis vinealis и Festuca ovina по 8, Bromopsis variegata и Trisetum flavescens по 7, Nardus stricta 6 в основном с видами группы Leontodon hispidus (рис. 2).

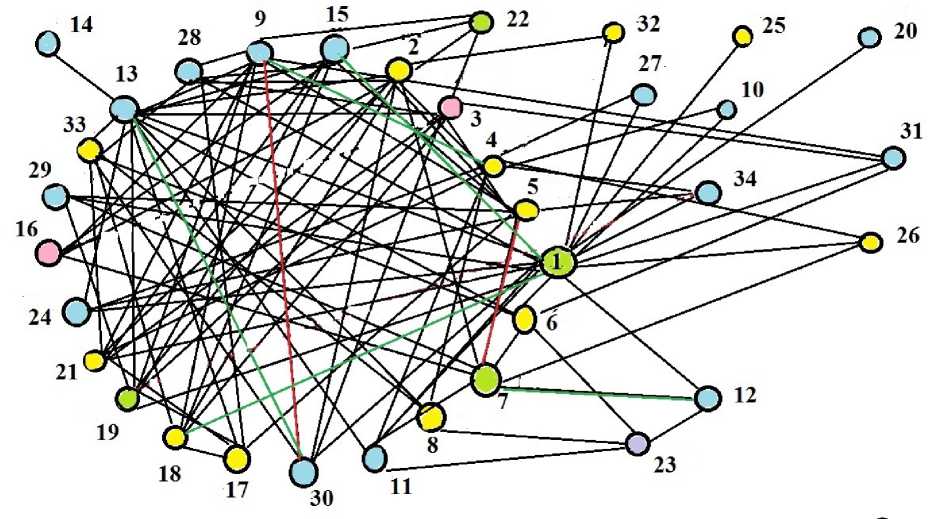

Сопряженная встречаемость злаков, осок и Lusula multiflora (Ehrh.) Lej.

Рис. 3. Корреляции между злаками и осоками на пестроовсяницевых лугах. Черные линии обозначают положительные корреляции, красные – отрицательные. Желтым обозначены виды, не имеющие положительных корреляций с другими видами, синим, зеленым и розовым – образующие группы

Pig. 3 . Correlations between grasses and sedges in Festuca varia grassland. Black lines indicate positive correlations, red lines indicate negative correlations. Yellow indicates species that do not have positive correlations with other species, blue, green and pink indicate those that form groups

-

1 – Agrostis vinealis Schreb., 2 – Anthoxanthum odoratum L., 3 – Avenella flexuosa (L.) Drejer, 4 – Bromopsis variegata (Bieb.) Holub, 5 – Carex aterrima Hoppe subsp. medwedewii (Leskov) Egorova, 6 – Carex huetiana Boiss., 7 – Festuca brunnescens (Tzvelev) Galushko, 8 – Festuca ovina L., 9 – Festuca varia Haenke, 10 – Helictotrichon versicolor (Viil.) Pilger, 11 – Lusula multiflora (Ehrh.) Lej, 12 – Nardus stricta L., 13 – Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. s.l.

Пестроовсяницевые луга – сообщество с доминированием злаков. В нем встречается 10 видов злаков: 4 плотнодерновинные Festuca varia , Festuca brunnescens , Festuca ovina и Nardus stricta , 3 рыхлокустовые Anthoxanthum odoratum , Bromopsis variegata и Trisetum flavescens , 2 длиннокореневищные Agrostis vinealis , Helictotrichon versicolor . Avenella flexuosa чаще образует плотные дерновины, но иногда встречаются и рыхлые, в которых поселяются другие виды. Carex huetiana формирует рыхлую дерновину, иногда довольно большую, Carex atrata и Lusula multiflora образуют 1–4 побега на расстоянии 1–3 см друг от друга. Мы рассмотрели взаимоотношения злаков, осок и Lusula multiflora между собой.

Доминант сообщества Festuca varia формирует плотные довольно крупные кусты, занимая наиболее глубокие места. У нее нет положительных корреляций с другими видами злаков и осок, но есть отрицательные со всеми видами кроме Agrostis vinealis и Trisetum flavescens (рис. 3). Также положительных корреляций с другими видами нет у Helictotrichon versicolor, а отрицательные наблюдаются с Festuca varia, Anthoxanthum odoratum и Carex huetiana. Наблюдается три группировки видов, связанные положительным корреляциями (рис. 3). Одна это три плотнодерновинных злака Avenella flexuosa, Festuca ovina и Nardus stricta. Дерновины последних иногда встречаются внутри дерновины Avenella flexuosa.

Две других связаны с Agrostis vinealis , у которой больше всего положительных корреляций – 5. Вторая: Agrostis vinealis , Anthoxanthum odoratum , Bromopsis variegata и Trisetum flavescens – между ними нет отрицательных корреляций (рис. 3) . Третья – Agrostis vinealis , Carex umbrosa , Festuca brunnescens , Lusula multiflora , Festuca ovina. В ней нет отрицательных корреляций за исключением Agrostis vinealis и Festuca ovina (рис. 3) .

Анализ отдельно злаков позволяет выделить в большой плеяде подразделеня кроме группы Avenella flexuosa и выделить группу видов с Trisetum flavescens , примыкающую ко второй плеяде.

О БСУЖДЕНИЕ

Очевидно, что сопряженная встречаемость и положительные корреляции численности побегов говорит о том, что виды предпочитают сходные условия микроместообитания и хорошо уживаются друг с другом. Отрицательная корреляция численности побегов при сопряженной встречаемости свидетельствует о конкуренции между видами.

Наиболее сильным конкурентом является доминант сообщества Festuca varia. Этот крупный для альпийского пояса злак занимает более глубокие места. С ним связаны Campanula collina и Centaurea cheiranthifolia , способные произрастать внутри дерновины Festuca varia , а также Cerastium purpurascens и Cruciata laevipes , вместе формирующие плеяду Festuca varia (рис. 1). Большое количество отрицательных корреляций между видами этой плеяды (рис. 2) объясняется тем, что в каждом отдельном квадратике дернины Festuca varia больше одного вида не встречается.

Trisetum flavescens также предпочитает глубокие места и занимает случайно оставшиеся от Festuca varia незанятые места. Этот вид относительно редок на площадках и связан корреляциями с видами второй плеяды, кроме Festuca varia : Campanula collina , Centaurea cheiranthifolia , Cerastium purpurascens , Cruciata laevipes и одновременно с рыхлодерновинными злаками Agrostis vinealis , Anthoxanthum odoratum и Bromopsis variegata , принадлежащим к большей плеяде (рис. 3), а также с Botrychium lunaria (рис. 1, 2).

Большая плеяда – это сообщества мелких мест, где существует многочисленная группа видов. Ее можно подразделить на три парцеллы. Одна Avenella flexuosa , Nardus stricta , Festuca ovina , Scorzonera meyeri , Chaerophyllum roseum , которые все могут произрастать в дернинах Avenella flexuosa (рис. 1, 3) .

Festuca brunnescens не связана с Avenella flexuosa , но маркирует другую группу злаков и осок Carex umbrosa , Agrostis vinealis , Lusula multiflora , Festuca ovina. (рис. 3), а также Alchemilla caucasica Buser, Veronica gentianoides , Campanula collina , Scorzonera meyeri и Anthemis cretica (рис. 1).

Еще существует третья большая группа видов, объединенных положительными корреляциями с Leontodon hispidus : Anthoxanthum odoratum , Agrostis vinealis , Anthemis cretica , Veronica gentianoides , Bromopsis variegata , Ranunculus oreophilus , Carex huetiana , Myosotis alpestris , Plantago atrata , Poligonum bistorta , Senecio aurantiacus , Nardus stricta , Taraxacum ceratophorum (рис. 1) – виды, не имеющие отрицательных корреляций внутри своей подгруппы (рис. 2).

Campanula collina имеет ряд связей с Leontodon hispidus , Agrostis vinealis , Veronica gentianoides , Anthemis cretica , Poligonum bistorta и Ranunculus oreophilus , то есть кроме плеяды Festuca varia достаточно часто встречается в большой плеяде, возможно, выбирая локально более глубокие места (рис. 1). Campanula collina имеет отрицательные корреляции с двумя другими подгруппами большой плеяды с участием злаков (рис. 2).

Hieracium lactucella имеет розеточную жизненную форму с довольно крупными листьями и при высокой жизненности формирует несколько розеток на одном корневище, подавляя окружающие виды и вытесняя их. В больших куртинах Hieracium lactucella может произрастать только Carex huetiana, которая формирует в таких местах крупные плотные дерновины побегов. При единичных розетках Hieracium lactucella участвует в парцелле Leontodon hispidus.

З АКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, на пестроовсяницевых лугах мы выделили следующие парцеллы:

-

1) Парцелла Festuca varia с группой видов, способных поселяться в ее дернинах, замещающий Festuca varia , Trisetum flavescens с той же группой видов и примыкающую к нему Agrostis vinealis , Anthoxanthum odoratum , Bromopsis variegata и Botrychium lunaria .

-

2) Парцелла Avenella flexuosa с Nardus stricta , Festuca ovina , Scorzonera meyeri , Chaerophyllum roseum .

-

3) Большая парцелла растений мелких мест, разделяющаяся на две группы.

В первую группу входят Festuca brunnescens с Carex umbrosa , Agrostis vinealis , Lusula multiflora , Festuca ovina .

Вторая группа – с центральным видом Leontodon hispidus. Их объединяет много общих видов: Alchemilla caucasica , Veronica gentianoides , Campanula collina , Scorzonera meyeri , Anthemis cretica , Poligonum bistorta , Ranunculus oreophilus и другие .

У Hieracium lactucella взаимосвязи с другими видами определяются степенью его жизненности.

Разделение на парцеллы отчасти было связано с глубиной почвенного слоя.

Автор выражает признательность профессору Онипченко В.Г. за возможность работать на высокогорном стационаре «Малая Хатипара».

Исследование выполнено в рамках научного проекта государственного задания МГУ «Изучение закономерностей морфогенеза и формирования элементов продуктивности под влиянием факторов внешней среды у высших растений» госбюджет, раздел 0110 (для тем по госзаданию), номер 12-1-21, номер ЦИТИС 121032500082-2.