Сопряженная встречаемость видов на гераниево-копеечниковых лугах альпийского пояса Северо-Западного Кавказа

Автор: Любезнова Н.В.

Журнал: Фиторазнообразие Восточной Европы @phytodiveuro

Статья в выпуске: 2 т.19, 2025 года.

Бесплатный доступ

Совместная встречаемость видов была исследована на трансекте из 16 площадках 50×50 см, разделенных на 1600 квадратиков 5×5 см на гераниево-копеечниковых лугах альпийского пояса хребта Малая Хатипара Тебердинского национального парка. Для каждого квадратика были учтены число побегов видов за 5 лет и средняя глубина почвенного слоя, полученная из 5 измерений. Сопряженная встречаемость изучалась путем анализа матрицы корреляций Спирмена, встречаемости всех видов между собой и глубины почвенного слоя. Сообщество имеет два доминанта: Geranium gymnocaulon DC. доминирует на более влажных участках и в западинах, Hedysarum caucasicum M. Bieb. - на более сухих. В сообществе обитает кустарниковая полевка ( Pitymys majori Thom.), создающая многочисленные перманентные мелкомасштабные нарушения растительного покрова в годы с большой численностью. Все виды, зафиксированные на трансекте, разбиваются на три плеяды: плеяда Geranium gymnocaulon , плеяда Hedysarum caucasicum и большая плеяда светолюбивых видов. В последнюю входят почвопокровные виды с горизонтально лежащими в почве корневищами, плотнодерновинные и длиннокорневищные злаки, розеточные виды и однолетник. Большая плеяда не распадается на парцеллы из-за многочисленных мелких нарушений, зарастающих видами эксплерентной стратегии.

Мозаичность, корреляции спирмена, плеяда видов, глубина почвенного слоя, жизненные формы

Короткий адрес: https://sciup.org/148331774

IDR: 148331774 | УДК: 581.55 | DOI: 10.24412/2072-8816-2025-19-2-155-166

Текст научной статьи Сопряженная встречаемость видов на гераниево-копеечниковых лугах альпийского пояса Северо-Западного Кавказа

Условия произрастания в альпийском поясе гумидных горных систем очень суровые. Для высокогорий характерны: высокая ультрафиолетовая инсоляция, сильные ветра, низкая температура в ночные часы и частые заморозки, возможно выпадение снега в течение всего вегетационного сезона. При высоком давлении абиотических факторов небольшие изменения в рельефе, крутизне и экспозиции склона обуславливают разные фитоценозы с разными экологическими условиями (Körner, 1999, Pavlov et al, 1999). Для высокогорий Кавказа в зависимости от преобладающей розы ветров характерна разнообразная толщина снежного покрова, от которой зависит продолжительность вегетационного сезона в конкретном фитоценозе (Onipchenko, 1994). Абиотические факторы в альпийских фитоценозах влияют на распределение видов больше, чем конкуренция между ними (Onipchenko, 1994). Разнонаправленная динамика численности видов при различных условиях среды позволяет существовать им в одном и том же сообществе, обеспечивая ему устойчивость в постоянно меняющихся условиях (Rabotnov, 1972, Herben et al, 1995). В разные годы в луговых сообществах могут доминировать разные виды, что позволяет им использовать различные погодные условия (Rabotnov, 1972). Для природных многовидовых фитоценозов характерна мозаичность: часть видов вполне успешно сосуществуют вместе, другие рядом встречаются редко. Если проводить учет на маленьких площадках, сравнимых с площадью, занимаемой отдельным видом (van der Maarel, Sykes, 1993), то можно выявить группировки видов (парцеллы), длительное время успешно сосуществующие, и попробовать определить, почему сочетания с другими видами не встречаются. Статистические методы применяются для разграничения плеяд видов в растительном покрове ландшафтов (Degteva, Novakovsky, 2010), для познания эколого-ценотических характеристик видов (Revushkin et al., 2018). Мозаичность фитоценозов в последнее время изучается относительно редко, но с использованием подходящих статистических методов кластерного анализа и ординации (Peshkova, Andreyashkina, 2007, Cherednichenko, 2011, Ulanova, Cherednichenko, 2012, Nazarenko et al., 2020). В луговых фитоценозах мозаичность редко бывает выделена четко, часто границы сильно размыты, особенно если нет расчлененного микрорельефа. Сопряженная встречаемость и положительные корреляции численности побегов говорит о том, что виды предпочитают сходные условия местообитания и хорошо уживаются друг с другом (Peshkova, Andreyashkina, 2007). В серии работ мы предлагаем метод выделения группировок видов путем изучения корреляций встречаемости видов на мелких квадратах (Lyubeznova, 2021, 2024, 2025). Методы кластерного анализа и ординации в нашем случае не подходят из-за малого числа видов на мелких квадратах.

Район исследований расположен на северо-восточных отрогах хребта Малая Хатипара, на высоте 2800 м над уровнем моря в Тебердинском национальном парке (Карачаевский район Карачаево-Черкесской Республики). Географические координаты - 43 ° 27 ' с. ш., 41 ° 41 ' в. д. Хребет Хатипара принадлежит к северным отрогам Бокового хребта в системе Большого Кавказа и удален от Главного Кавказского хребта в северном направлении на 22 км (Onipchenko, 1994).

Систематическое положение гераниево-копеечниковых лугов в системе высокогорной растительности следующее (Onipchenko, 2002): Класс Calluna - Ulicitea Braun-Blanquet et Tüxen ex Klika et Hadac 1944, порядок Nardetalia Oberd ex Preising 1949, союз Hedysaro caucasicae – Geranion gymnocauli Onipchenko 2002, ассоциация Hedysaro caucasicae – Geranietum gymnocauli Rabotnova et Onipchenko 2002. Сообщество имеет 3 субассоциации в зависимости от характера увлажнения (Onipchenko, 2002). Наши исследования проведены в наиболее сухой субассоциации Hedysaro caucasicae – Geranietum gymnocauli typicum Onipchenko 2002.

Гераниево-копеечниковые луга самые продуктивные из всех фитоценозов альпийского пояса, с наибольшей надземной и подземной биомассой (Onipchenko, 1994). Естественная динамика этих лугов и роль доминантов в них представлена в работах О. В. Чередниченко (Cherednichenko, 2001, 2003). Эти сообщества характерны для склонов, ложбин и небольших западин со значительной аккумуляцией снега (2–4 м). Вегетационный период обычно начинается в начале июля и длится 2.5–3.5 месяца. Роль основных доминантов меняется в зависимости от степени увлажнения и мощности снегового покрова: на сухих участках доминирует Hedysarum caucasicum M. Bieb., а на более влажных и в западинах – Geranium gymnocaulon DC., но на большей части сообщества встречаются они оба. Среди других видов значительно участие Agrostis vinealis Schreb., Anthoxanthum odoratum L., Avenella flexuosa (L.) Drejer. , Nardus stricta L., Carum meifolium (Bieb.) Boiss. , Phleum alpinum L. , Tripleurospermum caucasicum (Willd.) Hayek , Festuca brunnescens (Tzvelev) Galushko , Leontodon hispidus L. Флористическая насыщенность составляет 11,4 вида на площадку размером 25×25 см и 30.6 видов на 25 м2 (Onipchenko, Semenova, 1988). На этих лугах была отмечена особенно интенсивная роющая деятельность кустарниковой полевки ( Pitymys majori Thom.), создающая многочисленные перманентные мелкомасштабные нарушения растительного покрова (Fomin et al., 1989).

М АТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Наблюдения за пространственно-временной динамикой побегов проводили в августе 2004– 2008 годах на гераниево-копеечниковых лугах в альпийском поясе Тебердинского национального парка. В условиях высокогорья на склоне южной экспозиции в субассоциации Hedysaro caucasicae – Geranietum gymnocauli typicum Onipchenko 2002 (Onipchenko, 2002) была заложена трансекта из 16 площадок по 50×50 см. Эти площадки были поделены на квадраты 25×25 см, составленные из квадратиков 5×5 см, число которых составило 1600. Расположение видов на квадратиках картографировалось.

Глубина почвенного слоя измерялась щадящим методом (длинной спицей) в 5 местах каждого квадратика 5×5 см до первой преграды, и бралось среднее значение для каждого квадратика. Распределение встречаемости видов не соответствует нормальному, и поэтому для расчетов были использованы непараметрические корреляции Спирмена, посчитанные в программе Statistica 10. Для расчета корреляций использовалась сумма всех побегов вида в квадратике за 5 лет и среднее значение глубины почвенного слоя. Отмеченные корреляции значимы на уровне 0.05. Латинские названия видов приведены в соответствии с «Определителем сосудистых растений Карачаево-Черкесской Республики» (Zernov et al, 2015).

Р ЕЗУЛЬТАТЫ

На гераниево-копеечниковых лугах было зарегистрировано 112 видов сосудистых растений (Onipchenko, 2002). На нашей трансекте было встречено 42 вида. В анализ не включались единично встречающиеся в отдельные годы виды: Anemona speciosa Adams ex G. Pritz., Arenaria lychnidea M. Bieb., Carum caucasicum (M. Bieb.) Boiss., Gentiana biebersteinii Bunge, Chaerophyllum roseum M. Bieb., Minuartia imbricata (M. Bieb.) Woronow, Omalotheca supina (L.) DC., Pedicularis . sibthorpii Boiss., Plantago atrata Hoppe и Ranunculus oreophilus M. Bieb. Эти виды либо больше характерны для других сообществ альпийского пояса, либо имеют агрегированное распределение и на трансекту почти не попали.

Hedysarum caucasicum и Geranium gymnocaulon являются двумя самыми крупными растениями сообщества и средообразующими видами. Geranium gymnocaulon создает сплошной густой полог, в тени которого немногие виды способны расти. Hedysarum caucasicum является поставщиком азота в почву. В более 1000 квадратиках встречается Hedysarum caucasicum и Agrostis vinealis , более чем 800 – Geranium gymnocaulon , Carum meifolium и Anthoxanthum odoratum , еще 6 видов занимает от 400 до 700 квадратиков, а 8 видов – более 100. Число видов на квадратик составляло от 1 до 14, в среднем 6.2±0.2.

Зависимость распределения растений от глубины почвенного слоя

Под нашими площадками на гераниево-копеечниковых лугах находится гранитно-сланцевая среднекаменистая осыпь, перекрытая почвенным слоем (Vertelina et al., 1996). Средняя глубина почвенного слоя участка, где проводилось наблюдения, составляет 7.70±0.10 см (от 0 до 25 см). Наши данные средней глубины в сообществе меньше, чем в массовом исследовании мощности почвенного покрова в целом на гераниево-копеечниковых лугах, проведенным коллегами (Batchaeva et al., 2003), но они объясняются значительной крутизной слона под трансектой (около 20–30о). На этом участке сообществе довольно много выходящих на поверхность или лежащих на глубине до 3 см камней.

Из вошедших в исследования 16 видов имеют корреляции с глубиной почвенного слоя, 16 видов индифферентны к нему. Положительные корреляции с глубиной почвенного слоя имеют всего 4 вида, и это очень мало по сравнению с другими изученными сообществами (Lyubeznova, 2024, 2025). Только у Agrostis vinealis она больше 0.1 (табл. 1). Отрицательные корреляции с глубиной почвенного слоя имеют 12 видов, причем у всех видов они 0.1 и выше, за исключением Festuca ovina L. и Erigeron caucasicus Steven. Интересно, что на альпийских лишайниковых пустошах Festuca ovina имеет положительную корреляцию с глубиной почвенного слоя (Lyubeznova, 2020), а на пестроовсяницевых лугах отрицательную (Lyubeznova, 2025). Вероятно, этот вид проигрывает конкурентную борьбу в луговых сообществах и вытесняется. Средняя глубина почвенного слоя на альпийских лишайниковых пустошах 6.6±0.2 немного меньше, чем на нашей трансекте на гераниево-копеечниковых лугах. Наибольшую отрицательную корреляцию с глубиной имеет однолетник Euphrasia ossica Juz., размер которого редко превышает 3 см высоты. Большие значения корреляций у Carum meifolium малолетний вид со стержнекорневой морковкой и Anthemis cretica L. ssp. saportana (Albov) Chandjian также имеющее многолетнее горизонтальное корневище. У Sedum tenellum Bieb., Minuartia oreina (Mattf.) Schischkin и Minuartia aizoides (Boiss.) Bornm. отрицательная корреляция с глубиной соответствует жизненной форме этих почвопокровных видов с горизонтально лежащим корневищем. Удивительно, что у Hedysarum caucasicum довольно значительная отрицательная корреляция с глубиной при наличии мощного для альпийского пояса каудекса. Вероятно, его корневище способно проникать между камнями, раздвигая мелкие, как и у Oxytropis kubanensis Leskov на альпийских лишайниковых пустошах (Lyubeznova, 2011, 2024).

Таблица 1. Зависимость распределения видов растений на гераниево-копеечниковых лугах от глубины почвенного слоя. a – зависимость числа побегов от глубины на 1600 квадратах, b – средняя глубина квадратиков, где вид произрастает, c – зависимость числа побегов от глубины на квадратах произрастания, n – число квадратиков, где вид встречается, полужирным шрифтом обозначены значимые корреляции на уровне 0.05.

Table 1. Dependence of plant species distribution in Geranium- Hedysarum meadows on the soil layer depth. a – dependence of the number of shoots on the depth in 1600 squares, b – average depth of squares where the species grows, c – dependence of the number of shoots on the depth in growth squares, n – number of squares where the species is found. Significant correlations at the 0.05 level are shown in bold.

|

Виды Species |

a |

b |

c |

n |

|

Agrostis vinealis Schreb. |

0.12 |

7.97 |

0.03 |

1011 |

|

Nardus stricta L |

0.06 |

7.93 |

0.01 |

634 |

|

Veronica gentianoides Vahl |

0.06 |

8.21 |

-0.003 |

84 |

|

Anthoxanthum odoratum L. |

0.05 |

7.84 |

0.01 |

862 |

|

Festuca ovina L. |

-0.05 |

6.55 |

-0.36 |

16 |

|

Erigeron caucasicus Steven |

-0.07 |

7.21 |

0.002 |

195 |

|

Hedysarum caucasicum M. Bieb. |

-0.10 |

7.52 |

-0.02 |

1003 |

|

Hedysarum caucasicum только взрослые |

-0.06 |

7.53 |

0.01 |

655 |

|

Festuca brunnescens (Tzvelev) Galushko |

-0.10 |

7.29 |

-0.06 |

507 |

|

Minuartia oreina (Mattf.) Schischkin |

-0.11 |

6.84 |

-0,10 |

156 |

|

Leontodon hispidus L. |

-0,12 |

7.20 |

-0.04 |

401 |

|

Sedum tenellum Bieb . |

-0.12 |

4.55 |

0.14 |

17 |

|

Anthemis cretica L. ssp. saportana (Albov) Chandjian |

-0.14 |

6.45 |

0.19 |

120 |

|

Carum meifolium (Bieb.) Boiss. |

-0.14 |

7.41 |

-0.14 |

811 |

|

Minuartia aizoides (Boiss.) Bornm. |

-0.19 |

6.71 |

-0.27 |

298 |

|

Euphrasia ossica Juz. |

-0.24 |

5.89 |

-0.23 |

176 |

|

Geranium gymnocaulon DC. |

0.01 |

7.72 |

0.01 |

848 |

|

Geranium gymnocaulon только взрослые |

0.01 |

7.30 |

0.02 |

757 |

Если посчитать среднюю глубину только тех квадратиков, на которых вид встречается, то у видов с положительной корреляцией с глубиной средняя глубина больше. Особенно это заметно на примере Veronica gentianoides Vahl (табл. 1). При этом число побегов в квадратике от глубины не зависит и определяется локальными фитоценотическими условиями и возрастными состоянием особи. Аналогично у видов с отрицательной корреляцией с глубиной почвенного слоя средняя глубина квадратиков немного (а у Euphrasia ossica и Sedum tenellum заметно) меньше средней глубины почвенного слоя (табл. 1). У большинства видов число побегов в квадратиках, на которых вид присутствует, от глубины не зависит, за исключением 4 видов. Чем меньше глубина, тем больше побегов формируется у Euphrasia ossica , Carum meifolium и Minuartia aizoides , а у Anthemis cretica больше побегов наблюдается в более глубоких квадратиках (табл. 1).

У обоих доминантов образуется много всходов и ювенильных особей, которые произрастают в любых квадратиках и большинство из которых погибает в первый год (Lyubeznova, 2013). Поэтому мы посчитали число квадратиков и корреляции с глубиной почвенного слоя только для взрослых особей. У Geranium gymnocaulon глубина почвенного слоя только под взрослыми особями практически не отличается и корреляций с глубиной не образует. У взрослых особей Hedysarum caucasicum корреляция с глубиной по 1600 квадратам меньше, хотя средняя глубина практически не отличается (табл. 1), а зависимости числа побегов от глубины квадратика нет.

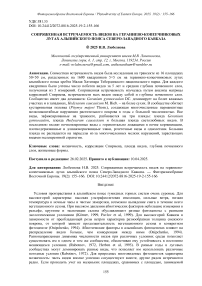

Сопряженно встречающиеся виды

Положительные корреляции численности побегов говорят о том, что виды предпочитают сходные условия микроместообитания и хорошо уживаются друг с другом. Отрицательная корреляция численности побегов при сопряженной встречаемости свидетельствует о конкуренции между видами, где более слабый вытесняется. При высокой повторности (1600) значимыми являются корреляции 0.05 и выше. Больше 0.42 нами не были встречены. На рисунке 1 мы выделили красным корреляции 0.10–0.19 и синим 0.20 и выше.

Анализ корреляционной матрицы суммарных численностей побегов рассматриваемых видов выявил большое число значимых связей – 110 положительных и 75 отрицательных. На основании этого анализа можно выделить 3 корреляционные плеяды (рис. 1), со значимыми положительными связями внутри каждой. Также существует 4 вида связанных корреляционными связями с двумя плеядами и два Veronica gentianoides и Lusula multiflora (Ehrh.) Lej со всеми тремя (рис. 1).

К первой плеяде относятся виды, связанные с доминантом сообщества Geranium gymnocaulon. В нее входят 10 видов, из которых три общих с другой плеядой (рис. 1). Крупные куртины Geranium gymnocaulon создают затененный полог, в котором не могут расти светолюбивые виды с почвопокровной жизненной формой. Розеточные виды Erigeron caucasicus , Veronica gentianoides и Taraxacum ceratophorum (Ledeb.) DC. s.l. произрастают в более светлых местах или их жизненность бывает снижена. Места произрастания Geranium gymnocaulon – небольшие западины с повышенной влажностью, что привлекает такие влаголюбивые виды, как Phleum alpinum , Rumex alpestris Jacquin и Pulsatilla aurea (Somm. et Levier) Juz. Anthoxanthum odoratum охотно произрастает в куртинах Geranium gymnocaulon , но в особо темных местах его рыхлый куст становится еще более разреженным благодаря тому, что в подземной части корневища 1–2 междоузлия становятся удлиненными (Lyubeznova, 2003). Внутри плеяды Geranium gymnocaulon с Phleum alpinum связывает корреляция 0.21, также корреляции больше 0.1 Geranium gymnocaulon с Anthoxanthum odoratum , Rumex alpestris и Taraxacum ceratophorum , но не виды между собой (рис. 1). Из видов этой плеяды с общими для двух плеяд видами связаны только Taraxacum ceratophorum с Veronica gentianoides , Leontodon hispidus и Erigeron caucasicus с Lusula multiflora (рис. 1).

Рис. 1. Положительные корреляции между видами растений на гераниево-копеечниковых лугах. п– обозначены виды большей плеяды, – виды плеяды Geranium gymnocaulon, – виды плеяды Hedysarum caucasicum, – виды общие для плеяд, □ – Nardus stricta. Черными линиями обозначены корреляции менее 0.1, красными – 0.10–0.19, синим – более 0.2.

Pig. 1 . Positive correlations between plant species in Geranium- Hedysarum meadows. Q are indicated species of the greater pleiad, □ – species of the Geranium gymnocaulon pleiads, – species of the Hedysarum caucasicum pleiad, □ – common species of the pleiads, п – Nardus stricta . Black

Фиторазнообразие Восточной Европы / Phytodiversity of Eastern Europe. 2025. 19(2) : 155–166 lines indicate correlations less than 0.1, red lines indicate correlations 0.10–0.19, blue lines indicate correlations more than 0.2.

-

1 . Carum meifolium (Bieb.) Boiss., 2 . Veronica gentianoides Vahl, 3 . Minuartia oreina (Mattf.) Schischkin, 4 . Leontodon hispidus L., 5 . Lusula multiflora (Ehrh.) Lej, 6 . Scorzonera meyeri (C.Koch) Lipsch., 7 . Taraxacum ceratophorum (Ledeb.) DC. s.l., 8 . Carex aterrima Hoppe subsp. medwedewii (Leskov) Egorova, 9 . Erigeron caucasicus Steven, 10 . Geranium gymnocaulon DC., 11 . Rumex alpestris Jacquin, 12 . Pulsatilla aurea (Somm. et Levier) Juz., 13 . Phleum alpinum L., 14 . Anthoxanthum odoratum L., 15 . Viola oreades Bieb. 16 . Campanula collina Sims, 17 . Hedysarum caucasicum Bieb., 18 . Potentilla verna L., 19 . Campanula tridentata Schreber s.l., 20 . Nardus stricta L., 21 . Minuartia aizoides (Boiss.) Bornm., 22 . Helictotrichon versicolor (Vill.) Pilger, 23 . Sedum tenellum Bieb . , 24 . Sibbaldia procumbens L. subsp. parviflora (Willd.) R.Kam., 25 . Agrostis vinealis Schreb., 26 . Tripleurospermum caucasicum (Willd.) Hayek, 27 . Anthemis cretica L. ssp. saportana (Albov) Chandjian, 28 . Euphrasia ossica Juz., 29 . Catabrosella variegata (Boiss.) Tzvelev, 30. Festuca brunnescens (Tzvelev) Galushko, 31 . Festuca ovina L., 32 . Avenella flexuosa (L.) Drejer.

Ко второй плеяде относятся виды, связанные положительными корреляциями с Hedysarum caucasicum – другим доминантом сообщества. Сюда относятся 6 видов, принадлежащих только к этой плеяде, 4 вида, совместных с первой (рис. 1). Anthoxanthum odoratum из третьей связан слабой положительной корреляцией только с доминантом Hedysarum caucasicum . Сам копеечник не имеет сильных корреляций ни с одним видом, что странно, так как он является поставщиком азота в почву. Центром этой плеяды является Campanula tridentata Schreber s.l. связанная с шестью основными видами. Potentilla verna L. имеет очень агрегированное распределение в сообществе. Carex aterrima Hoppe subsp. medwedewii (Leskov) Egorova и Viola oreades Bieb. примыкают к Campanula collina Sims и относятся к плеяде формально (рис. 1). Veronica gentianoides имеет больше корреляций с видами первой и второй плеяды, чем с видами третьей.

К третьей, самой крупной плеяде относятся 18 видов связанных между собой многочисленными корреляциями (рис. 1). В нее не входят оба доминанта сообщества, а входят виды разнообразных жизненных форм: три плотнодерновинных и три рыхлокустовых злаков с длинными корневищами, 4 почвопокровных вида с горизонтально лежащими корневищами, три эксплерента, к ним примыкают Euphrasia ossica, Sedum tenellum Bieb . и Leontodon hispidus , которые часто поселяются на очень мелких или нарушенных участках (рис. 1, табл. 1). Роющая деятельность кустарниковой полевки создает множество мелких нарушений растительного покрова до 5 см в диаметре. Поэтому в фитоценозе высока численность эксплерентных видов: Anthemis cretica и Tripleurospermum caucasicum . Carum meifolium вид, имеющий наибольшее количество положительных корреляций 17. Он связан со многими видами большей плеяды за исключением злаков и со многими видами плеяды копеечника. Малолетник, с быстрым жизненным циклом и большой семенной продуктивностью и большим числом всходов (Lyubeznova, 2013). Внутри этой плеяды много положительных связей больше 0.1 и 0.2, только три вида: Agrostis vinealis , Catabrosella variegata (Boiss.) Tzvelev и Veronica gentianoides не имеют их (рис. 1). Все виды светолюбивые, создают мозаику из плотнодерновинных и длиннокорневищных злаков, почвопокровных видов и видов розеточной жизненной формой.

Nardus stricta который был связан единственной слабой положительной корреляцией с Scorzonera meyeri (K. Koch) Lipsch. и не был отнесен нами ни к одной плеяде (рис. 1). Scorzonera meyeri может произрастать в куртинах Nardus stricta или рядом с его дерновинами, как и на пестроовсяницевых лугах. При этом Nardus stricta имеет 11 отрицательных корреляций с видами всех трех плеяд (рис. 2).

Злаки не числятся доминантами сообщества, но занимают довольно значительное место. Все кроме Festuca ovina, Helictotrichon versicolor (Vill.) Pilger, Catabrosella variegata и Lusula multiflora, встречаются в значительном числе квадратов. При этом они имеют мало положительных связей друг с другом, формирую две группы. Одна Anthoxanthum odoratum и Phleum alpinum, принадлежащие к плеяде Geranium gymnocaulon и всегда произрастающие в ее дернинах (рис. 1). Вторая Avenella flexuosa, Festuca brunnescens, Festuca ovina, Agrostis vinealis и встречающийся рядом с дернинами Festuca brunnescens Helictotrichon versicolor. В ней есть одна отрицательная корреляция между Festuca ovina и Agrostis vinealis (рис. 2). На пестроовсяницевых лугах была похожая группа, только вместо Festuca brunnescens в ней участвовал Nardus stricta. Существующие положительные корреляции между злаками всегда слабые, корреляции больше 0.1 они формируют с растениями других систематических групп (рис. 1).

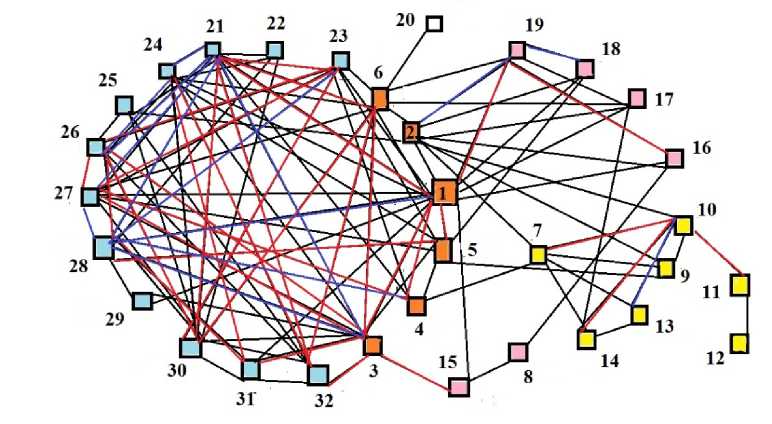

Campanula collina , Pulsatilla aurea , Catabrosella variegate и Potentilla verna не имеют отрицательных связей с другими видами. Отрицательные корреляции в своей группе не имеют виды плеяды Hedysarum caucasicum (рис. 2). В плеяде Geranium gymnocaulon отрицательную корреляцию имеет Phleum alpinum с общим для трех плеяд видом Lusula multiflora.

Рис. 2. Отрицательные корреляции между видами растений на гераниево-копеечниковых лугах. о – обозначены виды большей плеяды, □ – виды плеяды Geranium gymnocaulon , ц – виды плеяды Hedysarum caucasicum , □ – виды общие для плеяд, п – Nardus stricta. Черными линиями обозначены корреляции менее 0.1, красными – 0.10–0.19, синим – более 0.2.

Fig. 2. Negative correlations between plant species in Geranium- Hedysarum meadows. Q are indicated species of the greater pleiad, – species of the Geranium gymnocaulon pleiads, о– species of the Hedysarum caucasicum pleiad, □ – common species of the pleiads, п – Nardus stricta . Black lines indicate correlations less than 0.1, red lines indicate correlations 0.10–0.19, blue lines indicate correlations more than 0.2.

-

1 . Carum meifolium (Bieb.) Boiss., 2 . Veronica gentianoides Vahl, 3 . Minuartia oreina (Mattf.) Schischkin, 4 . Leontodon hispidus L., 5 . Lusula multiflora (Ehrh.) Lej, 6 . Avenella flexuosa (L.) Drejer. 7 . Taraxacum ceratophorum (Ledeb.) DC. s.l., 8 . Carex aterrima Hoppe subsp. medwedewii (Leskov) Egorova, 9 . Erigeron caucasicus Steven, 10 . Geranium gymnocaulon DC., 11 . Rumex alpestris Jacquin, 12 . Phleum alpinum L., 13 . Anthoxanthum odoratum L., 14 . Viola oreades Bieb. 15 . Hedysarum caucasicum Bieb., 16 . Campanula tridentata Schreber s.l., 17 . Nardus stricta L., 18 . Minuartia aizoides (Boiss.) Bornm., 19 . Sedum tenellum Bieb . , 20 . Sibbaldia procumbens L. subsp. parviflora (Willd.) R.Kam., 21 . Agrostis vinealis Schreb., 22 . Tripleurospermum caucasicum (Willd.) Hayek, 23 . Anthemis cretica L. ssp. saportana (Albov) Chandjian, 24 . Euphrasia ossica Juz., 25 . Festuca brunnescens (Tzvelev) Galushko, 26 . Festuca ovina L., 27 . Scorzonera meyeri (C.Koch) Lipsch.,

В большей плеяде также почти нет отрицательных корреляций, за исключением Agrostis vinealis с Festuca ovina и Euphrasia ossica с Avenella flexuosa (рис. 2), и эти корреляции небольшие, за исключением последней пары, но это объясняется невозможностью однолетника поселяться в плотных дернинах Avenella flexuosa . В основном отрицательные корреляции наблюдаются между видами разных плеяд. С общими для двух или трех плеяд видами имеют отрицательные корреляции в основном злаки, осоки и Geranium gymnocaulon (рис. 2).

Наибольшее число отрицательных корреляций с другими видами имеют Phleum alpinum (14) и Avenella flexuosa (12), также много у Geranium gymnocaulon (11), Nardus stricta (11), Anthoxanthum odoratum (9), Agrostis vinealis и Euphrasia ossica по 7 (рис. 2).

Оба доминанта сообщества не связаны друг с другом никакими корреляциями, но зрительно взрослые растения обычно рядом не растут. Если учитывать только взрослые особи и не брать многочисленные ювенильные, то между доминантами все-таки существует корреляция -0,046 немного не доходящая до достоверного значения. Оба доминанта имеют отрицательные корреляции с Sibbaldia procumbens и Nardus stricta . У Nardus stricta плотная дерновина, а Sibbaldia procumbens вероятно накапливает и выделяет какие-то вещества – этот вид совсем не поедается полевками (Fomin et al., 1989).

О БСУЖДЕНИЕ

Распределение видов по глубине почвенного слоя на гераниево-копеечниковых лугах не зависит от плеяд в отличие от пестроовсяницевых лугов (Lyubeznova, 2025). Во всех плеядах есть виды с разным отношением к глубине почвенного слоя, что, вероятно, позволяет полнее использовать микроусловия. Корреляция вида с глубиной почвенного слоя по всем 1600 квадратикам определяет положение вида в сообществе, его предпочтения, обусловленные жизненной формой у Minuartia aizoides , Minuartia oreina , Leontodon hispidus , Sedum tenellum или размером как у Carum meifolium , Euphrasia ossica и Sedum tenellum (табл. 1). Некоторые виды проигрывают конкурентную борьбу как Festuca ovina и эксплерент Anthemis cretica . Корреляция с глубиной почвенного слоя в тех квадратиках, где вид присутствует, показывает есть ли зависимость числа побегов от глубины, и выявляет виды ( Euphrasia ossica , Carum meifolium и Minuartia aizoides ), предпочитающие мелкие обитания (табл. 1). Или у Anthemis cretica то, что он предпочитает более глубокие места, но оттеснен в более мелкие. У большинства видов такой зависимости нет, и число побегов зависит от возрастного и жизненного состояния особей и конкуренции с соседями. У Geranium gymnocaulon корреляции с глубиной почвенного слоя нет, но средняя глубина его только под взрослыми особями меньше средней по сообществу (табл. 1). Если учитывать только взрослые особи по всем квадратикам Hedysarum caucasicum , то у них корреляция с глубиной меньше, хотя средняя глубина на занятых квадратиках практически не отличается от средней глубины почвенного слоя по сообществу (табл. 1). Число побегов от глубины квадратика не зависит.

Попадание и прорастание семян в данном микросайте обычно случайно, но не случайным является дальнейшее выживание особи. Все виды разделились на три плеяды: первая с Geranium gymnocaulon , вторая с Hedysarum caucasicum , а третья плотнодерновинные злаки, светолюбивые виды с горизонтально лежащими корневищами, эксплеренты и однолетник. В плеяде копеечника нет сильных связей с доминантом, хотя он является поставщиком азота в почву. Однако с видами других плеяд у этих видов связей тоже нет, значит, рядом с Hedysarum caucasicum они находятся не случайно. Роющая деятельность полевок ( Pitymys majori Thom.), которые массово живут практически только в этом сообществе и постоянно создают микронарушения (Fomin et al., 1989), не позволяет выделить в третьей плеяде отдельные группы, а видам нарушенных местообитаний исчезнуть из травостоя. Avenella flexuosa , Sibbaldia procumbens , Minuartia oreina , Minuartia aizoides , Festuca brunnescens , Agrostis vinealis , Festuca ovina , Scorzonera meyeri создают группу связанную положительными корреляциями всех со всеми и не имеющих внутри себя отрицательных корреляций (рис. 1, 2). Но в то же время почти все эти виды имеют корреляции с Anthemis cretica , Tripleurospermum caucasicum и Carum meifolium – видами с экплерентной стратегией. Нарушенные местообитания занимаются не только эксплерентными видами, но и ускоренным разрастанием непострадавшей части куртины почвопокровных видов. Длиннокорневищный злак Agrostis vinealis на гераниевокопеечниковых лугах ежегодно образует несколько длиннокорневищных побегов, а на немного нарушенных местообитаниях разрастается в крупные рыхлые кусты (Lyubeznova, 1998).

З АКЛЮЧЕНИЕ

Все виды, произрастающие в сообществе, разделились на три плеяды:

-

1. Geranium gymnocaulon с видами способными произрастать под ее пологом.

-

2. Hedysarum caucasicum с группой видов.

-

3. Третья крупная плеяда, состоящая из светолюбивых видов с различной жизненной формой, фитоценотической стратегией и отношением к глубине почвенного слоя. Роющая деятельность кустарниковой полевки ( Pitymys majori Thom.) способствует постоянному поддержанию численности видов эксплерентной стратегии.

Разделение на плеяды не связано с глубиной почвенного слоя. Распределение видов в соответствии с глубиной почвенного слоя определяется их жизненной формой и конкурентной напряженностью с другими видами.

Исследование выполнено в рамках государственного задания МГУ имени М.В.Ломоносова «Изучение закономерностей морфогенеза и формирования элементов продуктивности под влиянием факторов внешней среды у высших растений» госбюджет, раздел 0110 (для тем по госзаданию), номер 12-1-21, номер ЦИТИС 121032500082-2.

Автор выражает признательность профессору Онипченко В.Г. за возможность работать на высокогорном стационаре «Малая Хатипара».