Сопряженность морфогенеза генеративных органов в цветках растений остролодочника Oxytropis DC. (Fabaceae Lindl.)

Автор: Круглова Анна Евгеньевна, Маслова Наталья Владимировна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Природопользование

Статья в выпуске: 5-3 т.13, 2011 года.

Бесплатный доступ

На основании анализа впервые полученных цито-гистологических данных по развитию пыльника и семяпочки интродуцированных растений Oxytropis DC. (семейство бобовые) рассмотрена сопряженность морфогенеза этих генеративных органов в цветке. Полученные данные могут быть использованы при проведении экспериментальных исследований интродуцированных растений Oxytropis DC.с целью повышения их реальной семенной продуктивности.

Редкие растения, интродукция, пыльник, семяпочка, морфогенез

Короткий адрес: https://sciup.org/148200475

IDR: 148200475 | УДК: 581.33

Текст научной статьи Сопряженность морфогенеза генеративных органов в цветках растений остролодочника Oxytropis DC. (Fabaceae Lindl.)

Эндемичные и реликтовые виды рода остролодочник Oxytropis DC. (семейство бобовые Fabaceae Lindl.) относятся к группе редких и исчезающих, занесенных в Красные книги многих регионов России, в том числе Республики Башкортостан [4].

Один из эффективных приемов сохранения, размножения и увеличения численности особей редких и исчезающих видов растений – их интродукция в питомники ботанических садов [1, 14 и др.] с последующей реинтродукцией в естественные местообитания для восстановления природных популяций [10]. Для успешной реинтродукции требуется значительное количество качественных семян интродуцированных растений. В то же время хорошо известно, что у интродуцированных растений в связи со сменой местообитаний могут быть снижена семенная продуктивность (по [9]).

Проблема взаимосвязей различных процессов в онтогенезе растений – одна из интереснейших в ботанике. Помимо большого значения в создании общей теории онтогенеза цветковых растений, решение этой проблемы имеет чисто практический выход – управление качеством и количеством образуемых плодов, раннее и точное их прогнозирование.

В конкретном приложении к интродуцированным растениям рода остролодочник это означает, как важно по морфологическим признакам установить, какие именно морфогенетические процессы проходят в цветке растений на конкретном этапе развития с тем, чтобы определить характер и время возникновения возможных нарушений, приводящих к снижению потенциальной семенной продуктивности, а также определить точные сроки проведения экспериментальных работ по снижению таких нарушений, а значит, увеличению реальной семенной продуктивности (количества качественных семян).

Цель исследования состояла в оценке сопряженности морфогенетических процессов, проходящих в цветке растений рода остролодочник, а именно – сопряженности морфогенеза пыльника и семяпочки как генеративных органов. Данные детальных цито-гистологических исследований морфогенеза пыльника и семяпочки остролодочников получены нами ранее [5, 6, 7]. Установлено при этом, что морфогенез генеративных органов у остролодочников проходит типично для представителей семейства Fabaceae Lindl. [12, 16].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Объект исследования - редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды рода остролодочник из флоры Южного Урала: реликт о. башкирский O. baschkirensis Knjasev , эндемик о. Гмелина O. gmelinii Fisch. ex Boriss, эндемик о. уральский O. uralensis (Lam.) DC., интродуцированные в питомник редких растений Института биологии УНЦ РАН (на территории Ботанического сада-института УНЦ РАН) в течение 1997-2000 гг.

Растения интродуцированы семенами, собранными в естественных местообитаниях на Южном Урале (коллекторы А.Х. Галеева и А.А. Мулдашев, которым авторы выражают искреннюю благодарность).

Фенологические наблюдения за развитием растений 2-го года жизни, вступивших в генеративный период развития, вели согласно [2] в течение вегетационных сезонов 2006-2010 гг. Для исследования морфогенеза генеративных органов (пыльника и семяпочки) использовали общепринятые цито-гистологические методы [11]. Постоянные препараты просматривали при различном увеличении объектива с применением светового микроскопа Axio Imager 1 (Carl Zeiss, Jena) с программным управлением и вмонтированной цифровой камерой, а также при помощи цифрового микроскопа проходящего света Микровизор mVizo-103 (ООО «ЛОМО ФОТОНИКА», Санкт-Петербург).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Рассмотрим подробнее те фенологические фазы развития изучаемых растений, которые непосредственно связаны с формированием и развитием генеративных структур - пыльника и семяпочки. Приведем данные, полученные для остролодочника башкирского.

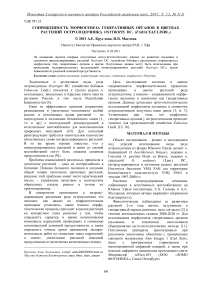

В начале фенологической фазы бутонизации (рис. 1а) , когда длина соцветия составляет в среднем 2,2 см, длина бутона - 1,5 мм, в цветках происходит закладка тычиночных бугорков и бугорков завязи, представленных меристематической тканью (рис. 1б, в). Далее, с увеличением размера бугорков тычинки и завязи, в них путем множественных митотических делений меристематических клеток происходит постепенное формирование пыльника и семяпочки. Так, в пыльнике формируются клетки археспория, которые дают начало спорогенной ткани и тканям

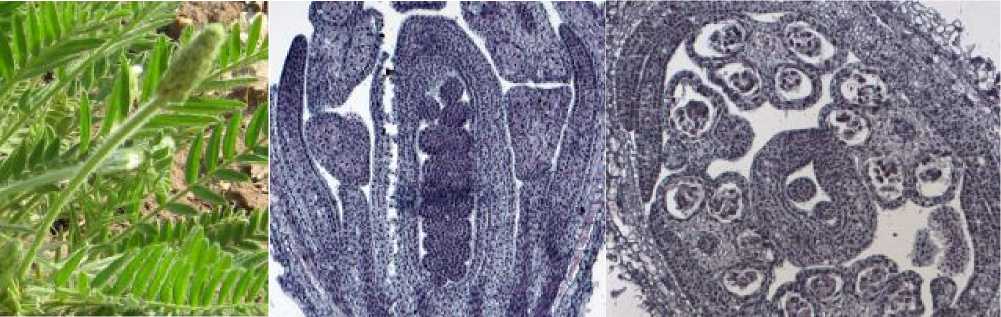

стенки гнезда. В фенофазу бутонизации (рис. 2а), при таких морфологических показателях, как средняя длина соцветия 2,7 см, средняя длина бутона - 2,2 мм, в цветке отмечается сформированный пыльник (рис. 2б), т.е. пыльник, стенка гнезда которого характеризуется наличием сформированных тканей (экзотеций, эндотеций, средний слой, тапетум). Развивающиеся спорогенные клетки при этом находятся в стадии микроспороцита.

Развитие семяпочек тесно связано с развитием завязи. В основании завязи на ее вентральной стороне в виде меристематических бугорков закладываются 12-15 семяпочек.

Семяпочка развивается медленнее пыльника, и на этой стадии развития цветка представлена еще не дифференцированными, но уже хорошо развитыми меристематическими бугорками (рис. 2в).

а

б

в

Рис. 1. а) остролодочник башкирский в начале фенофазы бутонизации, макросъёмка, х1.8; б-в) цветок остролодочника башкирского в начале фенофазы бутонизации, постоянные препараты, продольный (б, х8) и поперечный (в, х10) срезы.

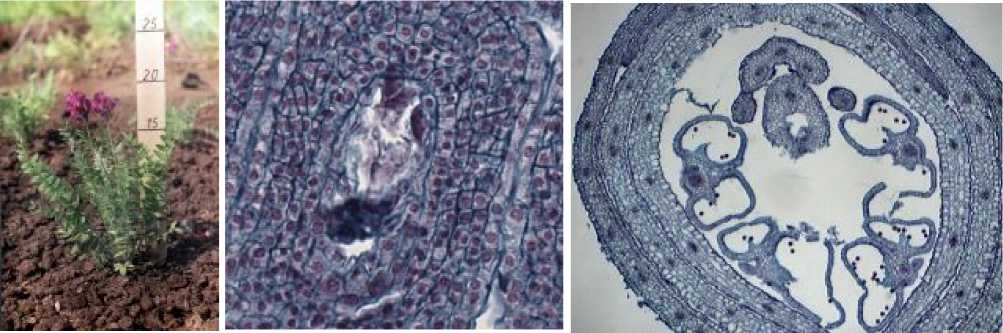

а б в

Рис. 2 . а) остролодочник башкирский в фенофазе бутонизации, макросъёмка, х1.2; б-в) цветок остролодочника башкирского в фенофазу бутонизации, постоянные препараты, продольный (б, х8) и поперечный (в, х10) срезы.

В ходе дальнейшего развития цветка в фенофазу бутонизации в пыльниках проходит мейоз микроспороцитов, формируются диады и тетрады микроспор. В процессе активного роста микроспоры одной тетрады обособляются друг от друга, сильно увеличиваясь в размерах. В стенке гнезда пыльника происходят дегенерация клеток тапетума и среднего слоя, формирование фиброзных утолщений в оболочках клеток эндотеция.

Большие изменения претерпевает семяпочка. Дифференцируется центральная ее часть – нуцеллус, который постепенно становится массивным, хорошо развитым. Начинают формироваться интегументы – первоначально внутренний, затем наружный. Формирование интегументов совпадает с изгибом семяпочки за счет неравномерного роста клеток нуцеллуса и клеток формирующихся интегументов. В субэпидермальном слое апикальной части нуцеллуса дифференцируется клетка археспория, дающая начало макроспороциту.

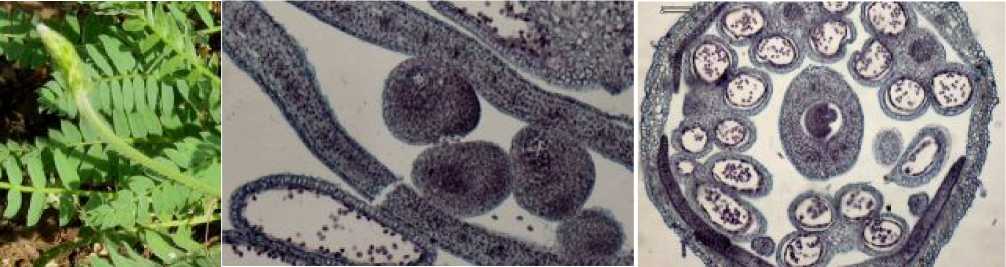

В конце фенофазы бутонизации (рис. 3а), при длине соцветия в среднем 3,1 см, длине бутона – 2,5 мм, пыльник находится в стадии микроспоры, семяпочка – в стадии макроспороцита (рис. 3б, в).

а б в

Рис. 3 . а) остролодочник башкирский в конце фенофазы бутонизации, макросъёмка, х0.7; б-в) цветок остролодочника башкирского в конце фенофазы бутонизации, постоянные препараты, продольный (б, х20) и поперечный (в, х8) срезы.

Цветок развивается далее. Из микроспор путем митотических делений формируются двуклеточные пыльцевые зерна. Зрелый пыльник, готовый к вскрыванию, содержит двуклеточные пыльцевые зерна. Из тканей стенки гнезда ясно выражены только узкоспециализированные ткани – экзотеций, предназначенный для защиты пыльника, и эндотеций, выполняющий функцию вскрывания зрелого пыльника.

Семяпочка также постепенно развивается. Макроспороцит дает начало линейной тетрады макроспор, при этом халазальная макроспора развивается в зародышевый мешок. Эта клетка претерпевает три последовательных митоза, приводящих к формированию 8-ядерного 7клеточного зародышевого мешка Polygonum-типа. В фенофазу начала цветения в цветках отмена сформированная семяпочка, содержащая сформированный зародышевый мешок.

В фенофазу начала цветения (рис. 4а), при средней длине соцветия 4,5 см, средней длине цветка – 3,8 мм, в цветках отмечаются зрелые пыльники и сформированные семяпочки (рис. 4б, в).

а

б

в

Рис. 4. а) остролодочник башкирский в фенофазу начала цветения, макросъёмка, х1.2; б-в) цветок остролодочника башкирского в фенофазу начала цветения, постоянные препараты, продольный (б, х30) и поперечный (в, х6) срезы.

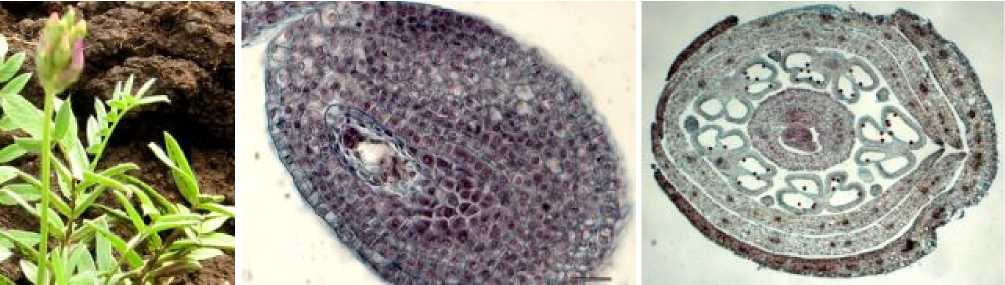

Зрелые семяпочки, содержащие зрелые зародышевые мешки, отмечены в цветках в фенофазу массового цветения (рис. 5а,б), когда средняя длина соцветия достигает 6,2 см, а средняя длина цветка – 4,5 мм. Зрелые пыльники при этом уже вскрыты внутри закрытого цветка (рис. 5в).

Таким образом, семяпочка развивается медленнее по сравнению с пыльником. По-видимому, в данном случае сказывается более сложная структура этого генеративного органа. Кроме того, на наш взгляд, в такой асинхронности большую, если не основную, роль играет перекрестный способ опыления остролодочников.

Действительно, в отличие, например, от самоопыляемых растений, для которых характерна синхронность в развитии генеративных органов и гаметофитов [15], у перекрёстно опыляемых растений нет необходимости в такой синхронизации.

В целом, согласно результатам наблюдений, формирование генеративных органов приходится на фенофазу бутонизации. Зрелые пыльники в цветках растений всех трёх изучаемых видов отмечены в фенофазу начала цветения, зрелые семяпочки – в фенофазу массового цветения.

Важно по внешним признакам цветка определить, на каком именно этапе морфогенеза находятся пыльник и семяпочка растения. Предложено, например, определять этап развития пыльника лилии – по длине пыльника [13], стадию развития гаметофитов злаков – по расположению колосковых чешуй [8].

Мы предлагаем оценивать развитие семяпочки и пыльника остролодочника по соотношению длины венчика и чашечки. Так, закладка тычиночных бугорков и бугорков завязи происходит в плотном бутоне, при этом венчик полностью скрыт в чашечке. В цветке, венчик которого на треть выступает над чашечкой, находятся сформированный пыльник и недифференцированные, но уже хорошо развитые меристематические бугорки семяпочки. Когда венчик по длине значительно превосходит чашечку, в цветках отмечаются зрелые пыльники и сформированные семяпочки.

Этот способ, предложенный Т.П. Белковской [3] при изучении развития цветка представителя семейства бобовых астрагала уральского, на наш взгляд, достаточно удобен и, кроме того, наглядно демонстрирует корреляцию в развитии генеративных структур растений.

Таким образом, в пределах одного цветка изученных растений рода остролодочник наблюдается определенная сопряженность в морфогенезе генеративных структур (пыльника и семяпочки), обусловленная перекрестным способом опыления цветков.

а б в

Рис. 5 . а) остролодочник башкирский в фенофазу массового цветения, макросъёмка, х0.7; б-в) цветок остролодочника башкирского в фенофазу массового цветения, постоянные препараты, продольный (б, х40) и поперечный (в, х8) срезы.

Исследование поддержано программой «Ведущие научные школы РФ» (грант № НШ 7637.2010.4, лидер Школы – член-корр. РАН Т.Б. Батыгина, БИН РАН, Санкт-Петербург).

Список литературы Сопряженность морфогенеза генеративных органов в цветках растений остролодочника Oxytropis DC. (Fabaceae Lindl.)

- Абрамова Л.М., Маслова Н.В., Каримова О.А. Интродукция редких видов как способ сохранения биоразнообразия (на примере Республики Башкортостан)//Бюлл. Главного ботанического сада. 2004. Вып. 188. С. 110-118.

- Бейдеман И.Н. Методика изучения фенологии растений и растительных сообществ. Новосибирск: Наука, 1974. 155 с.

- Белковская Т.П. К антэкологии некоторых реликтовых и эндемичных видов астрагалов Кунгурской лесостепи//Экология опыления растений: Межвуз. сб. научн. трудов. Пермь, 1984. С. 34-49.

- Красная книга Республики Башкортостан. Т. 1. Редкие и исчезающие виды высших сосудистых растений. Уфа: Китап, 2001. 280 с.

- Круглова А.Е. Эмбриология редкого вида Южного Урала остролодочника сходного: морфогенез пыльника//Вестник Оренбургского гос. ун-та. 2009. № 6 (100). С. 172-173.

- Круглова А.Е., Катасонова А.А., Маслова Н.В., Круглова Н.Н. Эмбриология редкого вида Южного Урала остролодочника сходного: морфогенез семяпочки//Известия Самарского НЦ РАН. 2010. Т. 12 (33). № 1. С. 727-729.

- Круглова А.Е. Оценка качества пыльцевых зерен в зрелых пыльниках остролодочника сходного в условиях интродукции//Вестник Удмуртского ун-та. Серия Биология. Науки о Земле. 2011. Вып. 1. С. 67-74.

- Круглова Н.Н. Визуальная оценка стадий развития гаметофитов злаков//Ш Всеросс. конф. по ботан. ресурсоведению: Труды. СПб., БИН РАН, 1996. С. 185-186.

- Левина Р.Е. Полноценность семян и интродукция//Биологические основы семеноведения и семеноводства интродуцентов. Новосибирск: Наука, 1974. С. 7-8.

- Мулдашев А.А., Маслова Н.В., Галеева А.Х. Некоторые итоги изучения редких видов рода остролодочник (Oxytropis DC. -Fabaceae) в Республике Башкортостан и проблемы их охраны//II междунар. научно-практич. конф. «Природное наследие России в 21 веке»: Материалы. Уфа, 2008. С. 297-301.

- Паушева З.П. Практикум по цитологии растений. М.: Колос, 1988. 170 с.

- Поддубная-Арнольди В.А. Характеристика семейств покрытосеменных растений по цитоэмбриологическим признакам. М.: Наука, 1982. 351 с.

- Резникова С.А. Цитология и физиология развивающегося пыльника. М.: Наука, 1984. 270 с.

- Стратегия ботанических садов по охране растений. М., 1993. 62 с.

- Терёхин Э.С. Семя и семенное размножение. СПб.: Мир и семья, 1996. 377 с.

- Чубирко М.М. Семейство Fabaceae/М.М. Чубирко, Л.Н. Кострикова//Сравнительная эмбриология цветковых растений. Т. 3. Brunelliaceae-Tremandraceae/отв. ред. М.С. Яковлев. Л.: Наука, 1985. С. 67-77.