Сопряженный мониторинг ландшафтов в зоне аэротехногенного загрязнения тяжелыми металлами

Автор: Борисочкина Т.И., Кайданова О.В.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Статья в выпуске: 64, 2009 года.

Бесплатный доступ

Проведены исследования содержания тяжелых металлов (ТМ) в почвах, снежном и растительном покровах природно-антропогенных ландшафтов Курской области. В процессе исследований установлено, что вокруг заводов г. Курск сформировались геохимические аномалии со сложной структурой. Исследования содержаний ТМ в почвах городских приусадебных участков, находящихся около аккумуляторного завода, показали значительное (в ряде случаев превышающее ПДК) накопление в них ТМ (свинца, никеля, кадмия). Балансовый метод учета поступления ТМ в почвы пригородных агроландшафтов и выноса ТМ из этих почв различными сельскохозяйственными культурами показал, что в почвах региона идет процесс накопления свинца.

Короткий адрес: https://sciup.org/14313523

IDR: 14313523

Текст научной статьи Сопряженный мониторинг ландшафтов в зоне аэротехногенного загрязнения тяжелыми металлами

-

1 Почвенный институт им. В.В. Докучаева Россельхозакадемии

-

2 Институт географии РАН

Проведены исследования содержания тяжелых металлов (ТМ) в почвах, снежном и растительном покровах природно-антропогенных ландшафтов Курской области. В процессе исследований установлено, что вокруг заводов г. Курск сформировались геохимические аномалии со сложной структурой.

Исследования содержаний ТМ в почвах городских приусадебных участков, находящихся около аккумуляторного завода, показали значительное (в ряде случаев превышающее ПДК) накопление в них ТМ (свинца, никеля, кадмия). Балансовый метод учета поступления ТМ в почвы пригородных агроландшафтов и выноса ТМ из этих почв различными сельскохозяйственными культурами показал, что в почвах региона идет процесс накопления свинца.

Главной целью сопряженного мониторинга является получение объективных данных о загрязнении окружающей среды. Для выявления состава, интенсивности и пространственной структуры техногенного загрязнения ландшафтов в качестве индикаторных компонентов эффективно использование почвенного, снежного и растительного покрова. Результаты проведения сопряженного мониторинга позволяют:

– установить уровень техногенного загрязнения и выявить пространственное распространение поллютантов в пределах территории;

– оценить состояние ландшафтов и провести контроль соответствия этого состояния требованиям нормативов и стандартов;

– спрогнозировать развитие негативных процессов в экосистемах и разработать рекомендации по предупреждению и устранению последствий загрязнения ландшафтов.

Сведения, полученные в ходе проведения сопряженного мониторинга, формируют базу данных о загрязнении почвенного покрова и территории в целом.

Представленная работа подготовлена на основании материалов геохимических исследований городских и пригородных ландшафтов Курска , проведенных в 1980–2006 гг., частично изложенных ранее (Борисочкина, Кайданова, 1989, Россия и ее регионы…., 2001, Кайданова, Борисочкина, 2007).

В задачу проводимых исследований входила оценка состояния ландшафтов и анализ изменений содержаний тяжелых металлов в почвах за период 1980-2006 гг.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

В работе исследовались ландшафты Центрального и Южного районов Курска, а также ландшафты пригородных территорий. В районе исследования находятся черноземы, черноземовидные и аллювиальные темногумусовые почвы, а также их антропогенно-измененные аналоги: хемоземы, агрочерноземы, агрочерноземовидные и агротемногумусовые аллювиальные почвы.

Ela территории города и в ландшафтах пригородных территорий проведено геохимическое обследование почвенного и снежного покрова, а также осуществлен отбор растительных образцов. Пробы отбирались в соответствии с методическими указаниями и рекомендациями по геохимической оценке загрязнения окружающей среды (Полевое обследование ..., 1980; Методические рекомендации ..., 1982).

Пробы почвы, характеризующие загрязнение промышленных районов города, твердый осадок проб снега, полученный после фильтрации снеговых вод, зола растений анализировались методом эмиссионного спектрального анализа. В снеговых водах, пробах почв Южного района города и почвенных пробах агроландшафтов определено общее содержания загрязнителей и их подвижных форм методом атомной абсорбции.

Коэффициенты концентрации (Кс), показывающие во сколько раз содержание элемента в исследуемом объекте выше фонового, рассчитывались относительно природного фона - ландшафтов Курской биосферной станции.

Оценка загрязненности проводилась на основании гигиенических нормативов ГН.2.1.7.2041-06 и ГН.2.1.7.2511-09 и Методических рекомендаций по геохимической оценке загрязнения территории городов химическими элементами (1982).

ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

В Центральном районе города, расположенном в междуречье рек Кур и Тускарь, промышленная и жилая зоны представляют собой единое целое, так как промышленные предприятия сосредоточены внутри района. Самое крупное предприятие, загрязняющее Центральный район - электроаппа-ратный завод.

В результате проведения снеговой съемки установлено, что главным загрязнителем Центрального района является серебро (на заводе используется серебряная гальваника). Сопутствующими загрязнителями являются никель, молибден, вольфрам, кадмий, медь.

Данные о распределении серебра в атмосферных осадках, почвах и растениях техногенных ландшафтов немногочисленны. Токсичность серебра для организмов не изучена (Перельман, Касимов, 1999).

Исследование распределения содержаний основных загрязнителей в почвенных профилях показало, что серебром загрязнены лишь верхние 30 см почвенного профиля. Последнее объясняется низкой подвижностью элемента в щелочных условиях миграции, которыми характеризуются исследуемые почвы. Молибден и вольфрам обладают способностью мигрировать в щелочной среде, поэтому высокие содержания этих элементов были обнаружены в почвенных горизонтах на глубине 70-130 см.

В 80-е годы прошлого века в импактной зоне электроаппаратного завода коэффициенты концентрации элементов в почвах (Ко) составляли для серебра 143, молибдена -10, для вольфрама - 7.

Резкое снижение выпускаемой продукции в 90-е годы и, следовательно, уменьшение выбросов электроаппаратного завода в Центральном районе г. Курск существенно сказалось на содержании в почвах элементов, способных мигрировать в щелочной среде: вольфрама и молибдена. Исследования почв в 2006 г. показали, что содержания вольфрама и молибдена в верхних слоях почв не превышают фоновые. В условиях полного прекращения промышленных выбросов за прошедшие годы произошло самоочищение почв.

Содержания элементов, малоподвижных в щелочной среде, изменилось незначительно. Содержание серебра в почвах около бывших корпусов завода осталось высоким: Кс - 140. Но среднее содержание серебра в почвах района уменьшилось (Кс равнялся 10).

Для Курска как и для многих городов России характерно присутствие в структуре городской территории жилой одноэтажной застройки с приусадебными участками, садами, огородами. Такой тип застройки сохранился во всех районах города, а в Южном районе на его долю приходится одна треть жилой застройки.

В Южном районе города сосредоточена основная доля крупных промышленных предприятий. Район расположен на террасах р. Сейм. Основной источник загрязнения окружающих ландшафтов тяжелыми металлами - Курский аккумуляторный завод (КАЗ). В послевоенное время предусматривалось расширение территории города за счет окрестных сел. Поэтому предприятия этого промышленного района, растущего к югу от города, оказались окруженными деревенскими улицами.

Опробование в 1982-1983 гг. снега в ландшафтах, находящихся под воздействием выбросов КАЗа, позволило выявить геохимическую полиэле-ментную аномалию и провести ее картирование. Ареал очень сильного загрязнения охватывает импактную зону КАЗа и жилые массивы, примы- кающие к заводу. Кс основных загрязнителей в этом ареале: свинца - 137, кадмия - 54, никеля - 100.

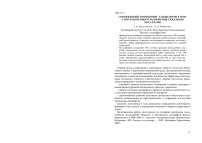

Геохимическое картирование почвенного покрова в эти же годы показало, что площадь загрязнения почв комплексом элементов значительно меньше, чем площадь загрязнения снега, при этом в почве накапливаются все тяжелые металлы, обнаруженные в снеге. Геохимическая аномалия вытянута с севера на юг. Основные загрязнители почв - кадмий, свинец и никель. В структуре геохимической аномалии выделяются зоны со всеми градациями загрязнения: от слабого уровня загрязнения до максимального уровня. В центре аномалии средние значения Кс кадмия составляли 106, свинца - 20, никеля - 7 (рис. 1).

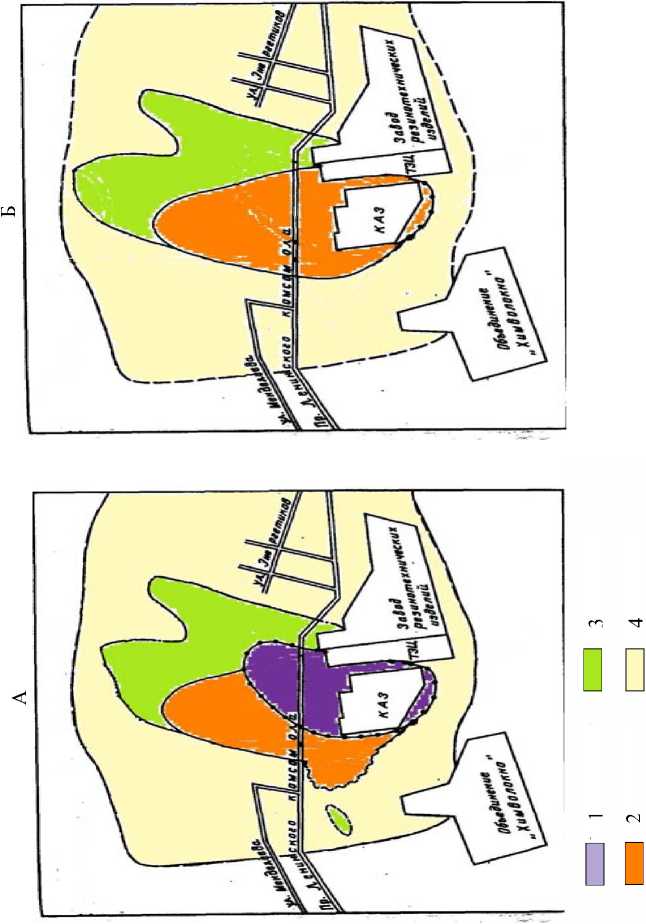

При почвенном обследовании, проводимом в 2006 г., отмечено, что в импактной зоне КАЗа содержание основных загрязнителей: свинца, кадмия и никеля увеличилось в 2-3 раза. Часть ландшафтов, характеризующихся очень сильным загрязнением, перешла в разряд максимально загрязненных, суммарный показатель загрязнения (СПЗ) > 128. К западу от завода ландшафты со средним уровнем загрязнения перешли в разряд сильного загрязнения: 32 < СПЗ < 64.

Снижение объемов промышленных выбросов положительно сказалось на содержании ТМ в почвах пойменных ландшафтов, удаленных от завода более чем на 2 км к северу. В 1983 г. загрязнение почв этих ландшафтов характеризовалось как среднее. При повторном исследовании был обнаружен слабый уровень загрязнения.

Картосхема загрязнения почв свинцом в зоне воздействия КАЗа в 1983 и 2006 гг. представлена на рис. 2.

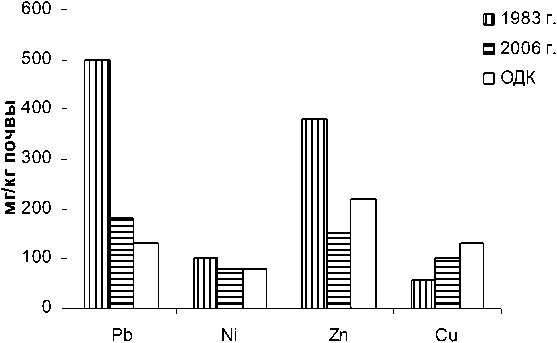

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ ПОЧВ АГРОЛАНДШАФТОВ

Коллективные садовые участки сотрудников КАЗа расположены в 1 км к северо-западу от завода, на низкой надпойменной террасе р. Сейм. В ходе исследований 1983 г. в почвах садов обнаружено повышенное содержание свинца, никеля, цинка, меди. Основным загрязнителем почв садовых участков был свинец. В 2006 г. его содержание снизилось, но осталось выше ориентировочно допустимых концентраций. Варьирование содержаний свинца в почвах садов также осталось высоким: от 60 до 400 мг/кг. За период с 1983 по 2006 гг. почти в 2 раза увеличилось среднее содержание меди в почве. Повышение содержания меди в почвах садовых ландшафтов явилось результатом использования медь-содержащих веществ при обработке растений.

Суммарное загрязнение почв садовых участков уменьшилось. Почвы из градации среднего загрязнения перешли в градацию слабого загрязнения: СПЗ снизился от 30 до 13 (рис. 3).

Рис. 1. Загрязнение (1 - максимальное; 2 - сильное; 3 - среднее; 4 - слабое) почв (А) и снега (Б) Южного района тяжелыми металлами в зоне воздействия КАЗа по суммарному показателю загрязнения (1983 г.).

Рис. 2. Загрязнение (1 - максимальное; 2 - сильное; 3 - среднее; 4 - слабое) почвы свинцом в зоне воздействия КАЗа. А - 2006 г; Б - 1983 г.

Рис. 3. Динамика содержаний тяжелых металлов в почвах садов.

Уменьшение содержания свинца, никеля и цинка в почвах садовых участков за последние 20 лет вызвано сокращением объемов промышленных выбросов и обработкой почвы.

Исследования в 2006 г. содержания ТМ в почвах огородов, находящихся около КАЗа, показали значительное (в ряде случаев превышающее ПДК) накопление тяжелых металлов в почвах агроландшафтов (табл. 1).

БАЛАНСОВЫЙ МЕТОД УЧЕТА ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫНОСА МЕТАЛЛОВ

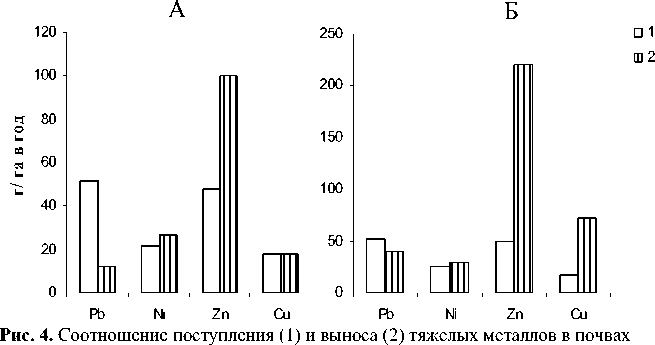

Анализ соотношений между поступлением металлов в агроландшафты, находящиеся в пригородной зоне, и выносом металлов из почв основными культурами региона, показал, что поступление свинца в почвы исследуемых площадок превышает вынос этого элемента растительностью.

Таблица 1. Содержание основных загрязнителей в почвах огородов (над чертой - данные, характеризующие валовое содержание ТМ в почвах, под чертой - данные, характеризующие содержание подвижных форм ТМ, мг/кг __________

|

Глубина, см |

1 км к северу от КАЗа |

50 м к югу от КАЗа |

||||

|

свинец |

кадмий |

никель |

свинец |

кадмий |

никель |

|

|

0-20 |

113,0 |

3,4 |

57,5 |

240,0 |

2,34 |

158,0 |

|

14,5 |

1,56 |

3,4 |

35,0 |

1,2 |

5,0 |

|

|

20^0 |

99,0 |

3,03 |

54 |

35,0 |

0,45 |

32 |

|

13,0 |

1,45 |

3,8 |

5,0 |

0,07 |

- |

|

агроландшафтов при выращивании озимой пшеницы (А) и сахарной свеклы (Б) (пригородная зона).

Исследование ландшафтов с разнотравно-луговой растительностью в импактной зоне КАЗа и пригородной зоне показало, что в почвах ландшафтов с разнотравно-луговой растительностью, находящихся в импактной зоне, идет активное накопление свинца, никеля, меди и цинка. Содержание свинца и никеля в почвах этой зоны выше ПДК. Почвы этой территории следует отнести к зоне экологического риска.

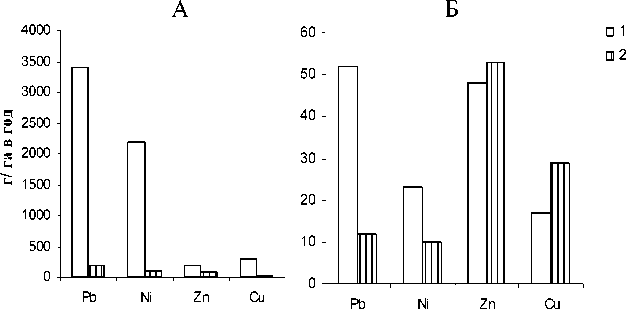

В почвах с разнотравно-луговой растительностью, находящихся в 15 км от завода, аэрогенное поступление свинца и никеля превалирует над выносом этих элементов из почв (рис. 5).

Рис. 5. Соотношение поступления (1) и выноса (2) тяжелых металлов в почвах с разнотравно-луговой растительностью в импактной (А) и пригородной (Б) зонах.

В ходе исследований 2006 г. обнаружено, что в почвах понижений около свалки, содержащей промышленные выбросы, существенно увеличились концентрации свинца и кадмия. Практически во всех пробах обнаружены сурьма и висмут. В почвах агроландшафтов (посевах зерновых), прилегающих к свалке, содержание свинца и кадмия превышало фоновые значения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведены исследования содержания тяжелых металлов в почвах, снежном и растительном покрове природно-антропогенных ландшафтов Курской области. В процессе исследований установлено, что вокруг заводов г. Курск сформировались геохимические аномалии со сложной структурой. Спад промышленного производства в 90-е годы прошлого столетия обусловил резкое снижение выбросов тяжелых металлов в окружающую среду и трансформацию геохимических аномалий, диагностируемых ранее по снежному и почвенному покровам.

В исследуемых почвах, характеризующихся щелочными условиями миграции, даже в условиях прекращения техногенного воздействия сохранялись высокие концентрации тяжелых металлов, малоподвижных в щелочной среде, таких как свинец, серебро, медь. Концентрации молибдена и вольфрама - элементов, способных мигрировать в щелочных условиях, резко снижались.

В почвах ландшафтов импактной зоны диагностировалось накопление свинца, никеля, меди и цинка. При этом концентрации свинца и никеля в почвах превышали ПДК, и почвы этой территории были отнесены к зоне экологического риска.

Наиболее значительно увеличилось содержание свинца, кадмия, никеля в почвах аккумулятивных ландшафтов, прилегающих к территории городской свалки.

Балансовый метод учета поступления металлов в агроландшафты и выноса металлов из почв различными сельскохозяйственными культурами показал, что в почвах региона идет процесс накопления свинца.

Сопряженный мониторинг позволяет использовать метод балансового учета выноса и поступления элементов в ландшафты, что может обеспечить раннюю диагностику и прогноз возможного загрязнения почв токсичными элементами.

Список литературы Сопряженный мониторинг ландшафтов в зоне аэротехногенного загрязнения тяжелыми металлами

- Гигиенические нормативы ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве». Утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.01.2006 г. № 1.

- Гигиенические нормативы ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве». Утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.05.2009 г. № 32.

- Борисочкина Т.И., Кайданова О.В. Вынос микроэлементов растительностью как фактор устойчивости геосистем к загрязнению//Факторы и механизмы устойчивости геосистем. М.: ИГ РАН, 1989. С. 133-144.

- Кайданова О.В., Борисочкина Т.И. Изменение содержаний тяжелых металлов в природно-антропогенных ландшафтах Курской области//Современные проблемы загрязнения почв. II Междунар. конф. М., Изд-во Моск. ун-та, 2007. Т. 2. С. 196-200.

- Методические рекомендации по геохимической оценке загрязнения территории городов химическими элементами. М.: ИМГРЭ, 1982. 112с.

- Перельман А.И., Касимов Н.С. Геохимия ландшафта. М.: Атрея-2000, 1999. 768 с.

- Полевое обследование и картографирование уровня загрязненности почвенного покрова техногенными выбросами через атмосферу. Методические указания. М.: Почв. ин-т им. В.В. Докучаева, 1980. 24 с.

- Россия и ее регионы: Внешние и внутренние экологические угрозы. М.: Наука, 2001. 216 с.