Сопроводительный инвентарь погребения кыргызского воина из окрестностей с. Новоселово в Красноярском крае

Автор: Фокин С. М., Митько О. А.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 7 т.21, 2022 года.

Бесплатный доступ

Анализ коллекции железных предметов, поступивших в фонды Красноярского краевого краеведческого музея в 2019 г., показал, что они происходят из погребения, совершенного по обряду кремации. Предметы относятся к вооружению кыргызского воина и снаряжению его верхового коня. Снаряжение коня: удила с крюковым способом соединения звеньев и псалиями в виде крупных колец; два стремени арочной формы с отверстиями в верхней части дужки и 10 пластинчатых накладок на переднюю и заднюю луки седла. В состав вооружения входили 13 плоских наконечника стрел различных типов и сабля, которая была согнута при совершении погребального обряда. Весь комплекс имеет многочисленные аналогии и датируется монгольским временем (XIII-XIV вв.).

Южная сибирь, село новоселово, средневековье, енисейские кыргызы, сабля, наконечники стрел, стремена

Короткий адрес: https://sciup.org/147238471

IDR: 147238471 | УДК: 903.22 | DOI: 10.25205/1818-7919-2022-21-7-94-105

Текст научной статьи Сопроводительный инвентарь погребения кыргызского воина из окрестностей с. Новоселово в Красноярском крае

В 2019 г. в фонды Красноярского краевого краеведческого музея поступила коллекция предметов, относящихся к вооружению средневекового воина, и металлических деталей снаряжения верхового коня. Судя по косвенным сведениям, они были обнаружены так называемыми «черными археологами» в одном из курганов, раскопанных южнее с. Новоселово, административного центра Новоселовского района Красноярского края. Коллекция состоит из 27 железных предметов, включая удила, пары стремян, 10 фрагментов накладок на переднюю и заднюю луки седла, 13 наконечников стрел и саблю (КККМ О/Ф 13247). Судя по составу предметов, их морфолого-типологическим характеристикам и наличию на поверхности следов вторичного термического воздействия, они были извлечены из кыргызского погребения, совершенного по обряду трупосожжения на стороне.

Культура енисейских кыргызов относится к числу относительно полно изученных археологических культур средневековых народов Южной Сибири.

Отдельное место в сибирском кыргызоведении занимает история их вооружения и реконструированного на его основе и сведений письменных источников военного дела, в изучение которых большой вклад внес Ю. С. Худяков. Однако со времени выхода в свет монографии «Вооружение енисейских кыргызов», в которой были обобщены все известные на тот период археологические данные [Худяков, 1980], предметный корпус вырос многократно, включая и находки длинноклинкового оружия, среди которого отмечаются уникальные образцы [Худяков, 2003; Скобелев, Рюмшин, 2010]. При этом особое значение имеют комплексные собрания оружия ближнего и дальнего боя вместе с элементами снаряжения верхового коня. Полный учет и описание предметов из воинских захоронений не только расширяет узколокальные рамки археологической культуры средневековых кыргызов, переживших на рубеже I–II тыс. н. э. свой «звездный час», но и позволяет проследить последствия этого исторического импульса вплоть до конца позднего Средневековья, когда военно-политическая ситуация в Центральноазиатском регионе кардинально изменилась [Худяков, Скобелев, 1984; Бобров, Худяков, 2008].

Целью данной публикации является представление результатов сравнительно-типологического и хронологического анализа входящих в состав новоселовской коллекции средневековых предметов вооружения воина и снаряжения верхового коня.

Анализ материалов

В количественном отношении почти половина находок относится к основным функциональным элементам снаряжения верхового коня – узде (удила) и седлу (стремена и металлические накладки на переднюю и заднюю луки).

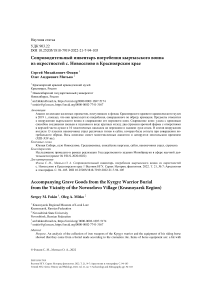

Удила с крюковым способом соединения звеньев (рис. 1). По разработанной И. Л. Кызла-совым типологии аскизских удил, их можно отнести к 15-му типу. Он считает, что крюковый способ соединения грызл не имеет корней в раннеаскизских памятниках, и его появление на Среднем Енисее следует расценивать как влияние культур из районов Южного Зауралья, Западной Сибири и Северного Казахстана [Кызласов, 1983, с. 56, табл. II, 4 ]. Кольчатые пса-лии, соединенные с удилами, слегка уплощены и имеют прямоугольное сечение. Кольчатые псалии уплощенной формы редко встречаются на соседних территориях. Они являются характерной особенностью аскизского набора верховой лошади, однако их появление также может быть связано с влиянием западных культур, и в частности с уральской традицией, с ее крупными кольцами с круглым сечением.

Рис. 1. Снаряжение верхового коня из погребения у с. Новоселово: удила с кольчатыми псалиями

Fig. 1 . Equipment of a riding horse from the burial near Novosyolovo village: bit with ring bit shanks

Псалии из погребения в Новоселово сопровождаются железными накладками для нащеч-ного ремня с характерным оформлением концов, сходным с рыбьим хвостом. Вся поверхность пластин покрыта мелкими насечками, фиксирующими серебряные аппликации и создающие эффект геометрического орнамента в виде рядов из прямоугольников. Крепление к каждому из псалиев по одной накладке отражает специфическую традицию устройства ремней оголовья, сформировавшуюся у кыргызов к XIII–XIV вв. [Там же, с. 55–56, 58–59].

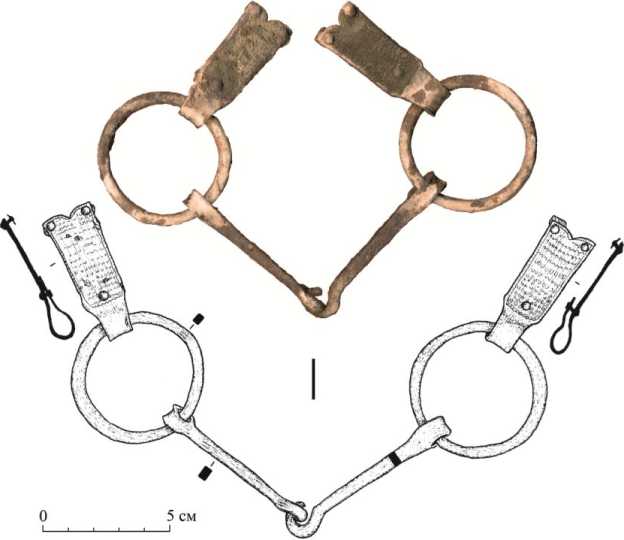

Входящие в сопроводительный набор инвентаря стремена по размерам и морфологическим признакам однотипны. Внешний контур имеет арочную форму, внутренний контур – округлую (рис. 2). Подножки вогнутые, без ребер жесткости, прямоугольные отверстия для путлищ расположены в верхней части уплощенной дужки. Согласно классификации Г. А. Федорова-Давыдова, стремена с расплющенной верхней частью дужки входят в отдел Д, тип II, который по восточноевропейской хронологической шкале датируется не ранее XIII в. [Федоров-Давыдов, 1966, с. 15, 16, рис. 1]. Болгарский исследователь В. Йотов считает возможным отнести округлые стремена «кочевого Востока» к более раннему времени [Йотов, 2012, с. 117, рис. 1]. Новоселовские стремена имеют многочисленные как косвенные, так и прямые аналогии в памятниках Южной Сибири монгольского времени (Черновая, курган 12; Канско-Перевозинское; Большой Телек), что позволяет согласиться с датировкой конского снаряжения подобного типа каменским этапом аскизской культуры [Кызласов, 1983, с. 60, табл. XVI, 2 ].

Рис. 2. Снаряжение верхового коня из погребения у с. Новоселово:

1 , 2 – стремена

Fig. 2. Equipment of a riding horse from the burial near Novosyolovo village:

1 , 2 – stirrups

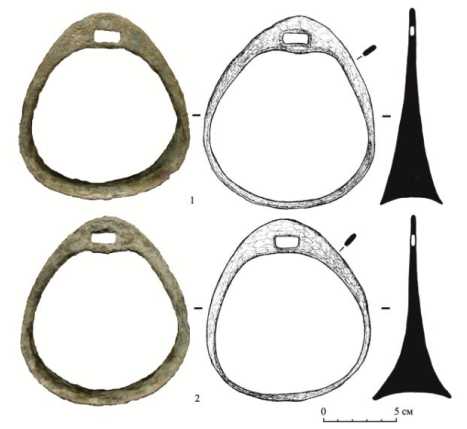

От деревянного седла сохранились 10 пластинчатых седельных окантовок и накладок. Они побывали на погребальном костре, однако местами коррозированы, измяты, часть концов обломлена. Узкая окантовка угловой формы, крепившаяся на лицевой поверхности луки седла, и арочные окантовки задней и передней лук с волнообразным оформлением края украшены сетчатым орнаментом, который покрывался серебряной аппликацией. На каждом из фрагментов имеются отверстия округлой формы для крепления, в них сохранились небольшие гвоздики длиной до 3 см (рис. 3).

По мнению И. Л. Кызласова, подобные накладки, как и сам способ украшения седла, появляется на оглахтинской стадии аскизской культуры (XI в.). Возможно, эта традиция восходит к более раннему «жемчужнику», известному на бронзовых предметах культуры чаатас и таштыкской эпохи [Там же, с. 60, рис. 33]. В качестве аналогий можно назвать предметы из собрания О. Б. Згерско-Струмилло, находки в кургане 1 могильника Све-таг, в кургане 12 могильника Черновая, а также уникальные серебряные обкладки седла из Часовенной Горы [Там же, табл. XVII, 1 , 3 , 4 , 7 , 9 , 13–18 , 20–21 ].

Рис. 3. Снаряжение верхового коня из погребения у с. Новоселово: 1–10 – железные накладки на переднюю и заднюю луки седла

Fig. 3 . Equipment of a riding horse from the burial near Novosyolovo village: 1–10 iron overlay on the front and the back parts of the saddle cantle

Фрагменты накладок с украшенным краем зафиксированы в кыргызских захоронениях предмонгольского времени в долине р. Табат (могильник Терен-хол, курганы № 1, 2, 5, 6; могильник Ортызы-оба, курган № 7). На их основе Ю. С. Худяков представил реконструкции седел с орнаментированными арочными накладками на переднюю и заднюю луки [Худяков, 1982, с. 124, 128, 156, рис. 81, 2 , 6 , 9 , 10 , 12 ; 84; 102, 1 – 6 ; 103].

Материалы могильника уже монгольского времени Тербен-хол (курганы 1, 2), показывают, что остов седла сохранил пропорции предыдущего периода, но имел более высокую переднюю луку. Арка также обита узкой полоской железной накладки, а верхний край – широкой пластинчатой оковкой, украшенной фигурными вырезами [Там же, с. 197, 198, рис. 144, 1 , 4 ; 146, 3 , 4 ]. К этому же времени относится полный комплект седельных накладок, обнаруженный в кургане 5 могильника Коя 2 вместе с согнутым палашом и парой стремян [Скобелев, 2006, рис. 6; 10; 11]. Также в погребении раскопа II могильника Большой Телек зафиксировано 36 фрагментов. Оба памятники относятся к монгольскому времени (XIII–XIV вв.). Обнаруженные в них накладки аналогичны элементам седла с расширенной кверху передней лукой, реконструированного Д. Г. Савиновым по часовенногорским материалам [Савинов, 1977, рис. 3].

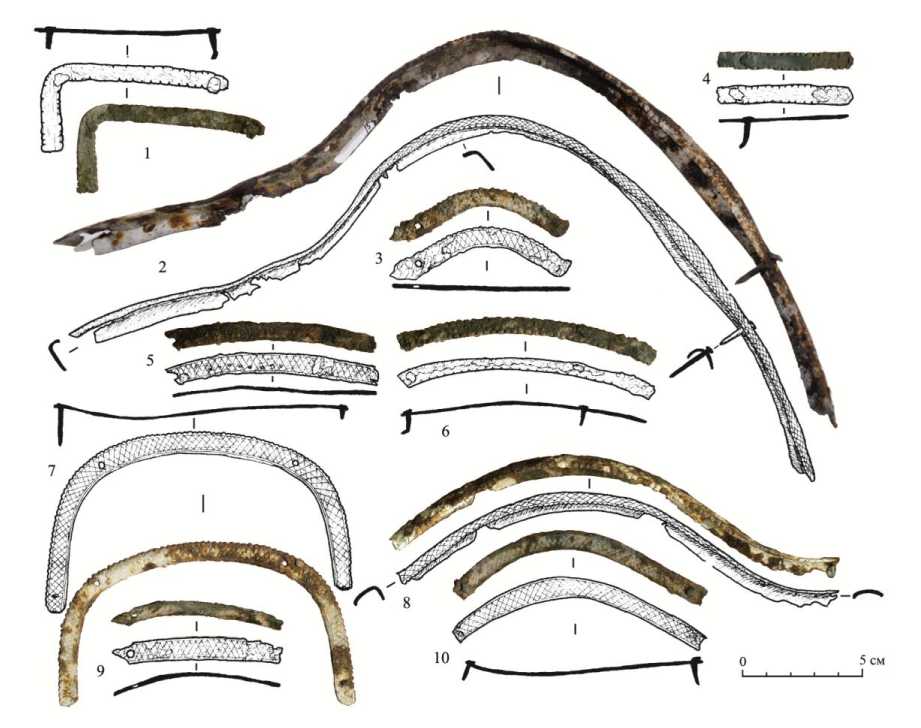

Оружие дальнего боя в новоселовской коллекции представлено наконечниками стрел. По классификации Ю. С. Худякова, все они относятся к одному классу – железные; к отделу «черешковые», группе II – плоские. По сечению пера их можно разделить на 6 отдельных типов.

Три боеголовых наконечника с остроугольным острием, выделенной боевой головкой, удлиненной шейкой и упором относятся к типу 4 (рис. 4, 1 – 3 ). Многочисленные подобные образцы встречаются в памятниках Минусинской котловины и Тувы, которые датируются XIII–XIV вв. [Худяков, 1997, с. 10, рис. 3, 7 , 15 ; 4, 7 ]. Два асимметрично-ромбических наконечника с тупоугольным острием и пологими плечиками, упором (рис. 4, 4 , 10 ) относятся к типу 1. Аналогичные наконечники отмечены в памятниках Белый Яр; Каменка V, курган 3; Тербен-хол, курган 5; Уйбат [Там же, с. 9, рис. 3, 1 – 3 , 6 , 10 , 12 , 13 ; 4, 1 , 2 ]. Еще пять наконечников с округлым острием, пологими плечиками и упором составляют тип 2 – секторные (рис. 4, 5 – 9 ). Данный тип зафиксирован в памятниках Белый Яр; Каменка V, курган 3; Ур-бюн I, курган 2 [Там же, с. 9, рис. 3, 4 , 11 ; 4, 5 , 9 ]. Овально-ступенчатый наконечник с овальным острием, вогнутыми сторонами, покатыми плечиками, шейкой, упором входит в тип 9 (рис. 4, 11 ). [Там же, с. 12, рис. 3, 14 ]. Один из наконечников новоселовской коллекции относится типу 6 – овально-крылатые. Он характеризуется овальным острием, выступающими крыльями, округлыми плечиками и упором (рис. 4, 12 ) [Там же, с. 11, рис. 4, 3 ]. Наконечники двух последних типов редко встречаются в археологических памятниках Минусинской котловины. Так же, как и вильчатый наконечник (тип 8) с глубоко вогнутым острием, пологими сторонами, покатыми плечиками и выделенным упором (рис. 4, 13 ) [Там же, с. 11–12, рис. 5]. По своим морфологическим и функциональным особенностям он не характерен для комплекса боевого оружия кыргызов. Стрела с вильчатым (развильчатым – по А. И. Соловьеву [2006, с. 177, рис. 5, 21 ]) наконечником могла использоваться для охоты на болотно-луговых и боровых птиц.

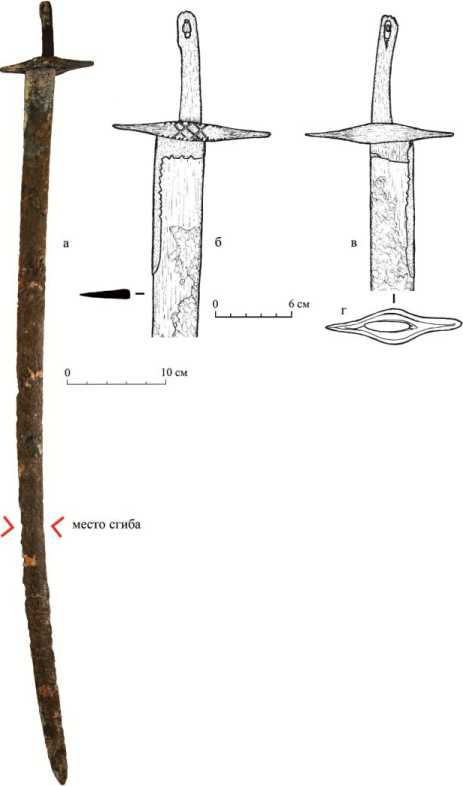

Однако наличие в новоселовской коллекции сабли позволяет связать ее именно с воинским захоронением. Сабля имеет длинный, плавно изогнутый однолезвийный клинок с треугольным в поперечном сечении лезвием. На расстоянии 20–22 см от острия клинок имеет двустороннее лезвие. Общая длина сабли 0,85 м, длина клинка (от перекрестья до острия) 0,70 м, ширина клинка у рукояти 3,2 см, толщина 0,75 см, ширина клинка в средней части 2,7 см, толщина 0,6 см. Вес 568 г. (рис. 5, а ).

Изгиб клинка составляет 1,7 см, что позволяет отнести саблю к слабоизогнутым образцам. Клинок был согнут в 30 см от острия, но выпрямлен находчиком. Кроме того, в профиле читается незначительная деформация полотна по всей его длине. Оно также подверглось активной коррозии, включая острие лезвия (за исключением нескольких мест), что затрудняет изучение как технологии изготовления, так и следов ее боевого использования.

Гарда ладьевидной формы размерами 10,2 × 1 × 2,4 см, что близко к стандартным размерам сабель и палашей кыргызов. На одну из ее сторон нанесены насечки по краю, а в центральной части пять пересекающихся линий, образующие три крестообразные фигуры. Линии хорошо заметны, глубокие, нанесены зубилом по горячему металлу (рис. 5, б–г ). Если считать их украшением гарды, то данная сторона является «парадной». Это позволяет предположить, что саблю носили на правом боку.

На лезвии клинка выше гарды расположена обойма с волнообразно оформленным краем остроугольного язычка. По мнению М. В. Горелика, согнутая из тонкой пластины железа обойма имеет двойную функцию: первая – обеспечение плотной фиксации клинка в ножнах и предохранение устья ножен от повреждения при вынимании и вкладывании в них клинка. Вторая – обеспечение безопасности пользования, поскольку при применении сабли в бою указательный палец бойца часто оказывался поверх перекрестья, на лезвии у пяты клинка. В Центральной Азии обоймы с языком появляются на длинноклинковом рубящем оружии к IX в., и этим же временем датируются находки из кыргызских погребения степной части Верхнего и Среднего Енисея [Горелик, 2004, с. 86].

Рис. 4. Вооружение всадника из погребения у с. Новоселово: 1–13 – наконечники стрел

Fig. 4. Armour of the horseman from the burial near Novosyolovo village: 1–13 – arrowheads

Рис. 5. Вооружение всадника из погребения у с. Новоселово:

1а – фото сабли с обозначением места сгиба;

1б , в – изображение хвостовика с передней (парадной) и задней стороны;

1г – изображение гарды

Fig. 5. Armour of the horseman from the burial near Novosyolovo village: 1 a – image of a saber with a designation of the bend;

1 b , c – image of the shank on the front and on the back; 1 d – image of the guard

Хвостовик тонкий, длина 7,9 см, ширина у перекрестия 1,7 см, у окончания 1,4 см, на конце пробито отверстие овальной формы для крепления рукояти. Вершина хвостовика слегка скошена в сторону лезвия. Наличие одного отверстия на конце хвостовика позволяет предположить, что рукоять (скорее всего, деревянная) была цельная, со сквозным отверстием, с выделенной головкой на конце. Специфической особенностью данного экземпляра, является неотмеченное ранее на кыргызских саблях и палашах расположение хвостовиков не по центру вертикальной линии полосы лезвия, а на одной линии с его спинкой. Смещение хвостовика и, соответственно, рукояти возникает позднее и характерно для кавказских (черкесских) шашек.

В целом же по формальным признакам саблю из Новоселово можно отнести к типу длинноклинкового оружия со слабоизогнутым клинком и рукоятью, отогнутой в сторону лезвия.

Это не единственная находка длинноклинкового оружия в этом районе. Случайно обнаруженная на юго-западном берегу оз. Толстый Мыс, расположенного в 17 км к западу от с. Но-воселово, сабля по своим морфологическим и метрическим показателям заметно отличается от новоселовской [Митько, Кержаев, 2007]. В то же время в различных местах Среднего и Верхнего Енисея обнаружено несколько морфологически схожих сабель, составляющих типологическую группу. Наибольший интерес представляют слабоизогнутые экземпляры, обнаруженные в закрытых археологических комплексах, которые датируются X–XIV вв. (могильники Кыргызская II, Юксеево, Эйдиг-Хем III, грот Узун-хая, Проспихинская Шивера IV и др.) [Николаев, 1972; 1982; Грач и др., 1998; Кызласов, 1999; Худяков, 2003; Сенот-русова, Мандрыка, 2018].

Заключение

Описанные предметы новоселовского комплекса датируются монгольским временем (XIII–XIV вв.) и относятся к захоронению кыргызского легковооруженного воина. Это подтверждается как территориальной привязкой (степная зона левобережья Енисея), так и хорошо заметными следами пребывания инвентаря на погребальном костре. Такой культурный маркер погребального обряда енисейских кыргызов, как преднамеренное повреждение клинка, также фиксируется на клинке. Сабли и палаши с прямым, не согнутым полотном клинка встречаются в кыргызских захоронениях, причем в самых знатных. Наиболее известным является курган «Багыра» на могильнике Эйдиг-Хем III, где вместе с разнообразным погребальным инвентарем была обнаружена сабля с арабской надписью. Однако с конца первого тысячелетия практика ритуального повреждения оружия, прослеживаемая у кочевников как восточной, так и западной части степного пояса Евразии, получила очень отчетливое выражение у енисейских кыргызов [Митько, 2018]. С конца XIV в. обычай преднамеренного «разрушения» длинноклинкового оружия стал «угасать», и в погребениях XV–XVII вв. сабли с согнутыми клинками не фиксируется. Это могло быть связано с переселением кыргызов за пределы Среднего Енисея и последующим вовлечением их в борьбу между ханами Западной и Восточной Монголии. Одно из таких событий, повлекших за собой «распыления этноса», произошло в 1292 г., когда тюркоязычные группы Саяно-Алтая были отправлены на территорию Монголии и Маньчжурии.

Список литературы Сопроводительный инвентарь погребения кыргызского воина из окрестностей с. Новоселово в Красноярском крае

- Бобров Л. А., Худяков Ю. С. Вооружение и тактика кочевников Центральной Азии и Южной Сибири в эпоху позднего Средневековья и Нового времени (XV - первая половина XVIII в.). СПб.: Факультет филологии и искусства СПбГУ, 2008. 770 с.

- Горелик М. В. Об одной разновидности евразийских клинков эпохи развитого средневековья // Военное дело народов Сибири и Центральной Азии. Новосибирск: Изд-во НГУ, 2004. Вып. 1. С. 86-101.

- Грач А. Д., Савинов Д. Г., Длужневская Г. В. Енисейские кыргызы в центре Тувы (Эйлиг-Хем III как источник по средневековой истории Тувы). М.: Фундамента Пресс, 1998. 84 с.

- Йотов В. Стремена степей и стремена Византии // История и культура средневековых народов степной Евразии. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2012. С. 116-119.

- Кызласов И. Л. Аскизская культура Южной Сибири X-XIV вв. Свод археологических источников. М.: Наука, 1983. 128 с.

- Кызласов И. Л. Скальные захоронения - особая категория погребальных памятников // Погребальный обряд. Реконструкция и интерпретация древних идеологических представлений. М.: Вост. лит., 1999. С. 169-199.

- Митько О. А. Длинноклинковое оружие в погребальной обрядности енисейских кыргызов (IX-XIV вв.): попытки семантического анализа ритуальных действий // Современные решения актуальных проблем евразийской археологии. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2018. Вып. 2. С. 195-200.

- Митько О. А., Кержаев А. М. Сабля из Новоселовского района Красноярского края // Вооружение и военное дело кочевников Сибири и Центральной Азии. Новосибирск, 2007. С.115-117.

- Николаев Р. В. Средневековые курганы близ железнодорожной станции Минусинск // СА. 1972. № 2. С. 198-205.

- Николаев Р. В. Кыргызское погребение в Большемуртинском районе Красноярского края (к вопросу о движении тюркоязычных народов на север Сибири) // Археология Северной Азии. Новосибирск: Наука, 1982. С. 131-135.

- Савинов Д. Г. Из истории убранства верхового коня у народов Южной Сибири (II тысячелетие н. э.) // СЭ. 1977. № 1. С. 31-48.

- Сенотрусова П. О., Мандрыка П. В. Культурные связи населения Нижней Ангары в развитом Средневековье (по материалам комплекса Проспихинская Шивера IV) // Археология, этнография, и антропология Евразии. 2018. Т. 76, № 3. С. 92-99.

- Соловьев А. И. Некоторые аспекты использования бересты в погребальной практике населения предтаежного Обь-Иртышья // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2006. Т. 5, № 3 (приложение 2): Археология и этнография. С. 177-187.

- Скобелев С. Г. Новая находка палаша в позднесредневековом кыргызском погребении на Енисее // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2006. Т. 5, № 3 (приложение 2): Археология и этнография. С. 150-176.

- Скобелев С. Г., Рюмшин М. А. Новые материалы по длинноклинковому оружию енисейских кыргызов в развитом и позднем Средневековье // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2010. Т. 9, № 7: Археология и этнография. С. 144-154.

- Худяков Ю. С. Вооружение енисейских кыргызов VI-XII вв. Новосибирск: Наука, 1980. 176 с.

- Худяков Ю. С. Кыргызы на Табате. Новосибирск: Наука, 1982. 240 с.

- Худяков Ю. С. Вооружение кочевников Южной Сибири и Центральной Азии в эпоху развитого Средневековья. Новосибирск: Изд-во ИАЭТСО РАН, 1997. 160 с.

- Худяков Ю. С. Сабля Багыра. Вооружение и военное искусство средневековых кыргызов. СПб.: Петербургское востоковедение; М.: Филоматис, 2003. 192 с.

- Худяков Ю. С., Скобелев С. Г. Позднесредневековое шаманское погребение в могильнике Ортызы-Оба // Этнография народов Сибири. Новосибирск: Наука, 1984. С. 105-119.

- Федоров-Давыдов Г. А. Кочевники Восточной Европы под властью золотоордынских ханов. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1966. 275 с.