Сорбционные свойства глинистых минералов

Автор: Беспалова Ю.В., Абдрашитова Р.Н.

Журнал: Академический журнал Западной Сибири @ajws

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 3 (64) т.12, 2016 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140219989

IDR: 140219989

Текст статьи Сорбционные свойства глинистых минералов

В настоящее время уделяется особое внимание вопросам экологического состояния водоносных комплексов, в которых содержатся пресные подземные воды хозяйственно-питьевого назначения. С целью прогноза сохранения качества питьевой воды необходимо проводить оценку защищенности подземных вод. Одним из наиболее важных критериев расчета являются сорбционные свойства пород и фильтрующихся через них загрязнителей.

Сорбция - явление поглощения коллоидом (сорбентом) веществ из окружающей среды (главным образом из раствора). Различают адсорбцию, когда поглощение осуществляется только поверхностным слоем сорбента, а абсорбцию, когда вещество поглощается всем объемом сорбента (а не только его поверхностью). На практике эти два вида сорбции различить довольно трудно [1].

Основным механизмом сорбции тонкодисперсного вещества, поступающего из атмосферы, с боковым и грунтовым водным потоком и растительными остатками почв - адсорбция коллоидами почвы газов, жидкостей, особенно воды, молекул и ионов веществ, поступающих в почву различными путями. Имеет место также механическое задержание в порах части суспензий и эмульсий и химическое поглощение их почвой при образовании нерастворимых соединений. Выделяют, кроме того, биологическую поглотительную способность почв - удержание почвообитающими животными, что не является собственно почвенной функцией [2].

Сорбция тем больше, чем большую поверхность имеет твердая фаза [3]. Чем меньше энергия гидратации иона, тем больше его способность к электростатической сорбции. Чем больше заряд иона, тем лучше он сорбируется. Минералы глин могут быть как катионо-обменниками, так и анионообменниками. Сильными ионообменниками являются некоторые органические вещества, например, гуминовые кислоты, определяе-| мые_ капиллярно-люминисцентным анализом [3, 4], которые в пресных подземные водах ЗСМБ встречаются повсеместно.

С максимальной интенсивностью сорбционные и ионообменные процессы протекают в зоне гипергенеза, характеризующейся постоянно возникающими новообразованиями - ионообменниками, и малой минерализацией подземных вод, концентрации ионов в которых сопоставимы с обменной емкостью пород.

Наличие хорошо выраженных ионообменных свойств характерно для породообразующих глинистых и слюдистых минералов, обменная весовая емкость Е (мг-экв/100 г) у которых меняется в пределах: 70-150 (100) - для монтмориллонита и вермикулита; 10-40 (20) - для гидрослюд, хлорита и иллита; 3-15 (8) - для каолинита и галлуазита. Для кварцита, кальцита и минералов группы алюмосиликатов значение Е обычно не превышают 3-5 мг-экв/100г, а для окисей и гидроокисей железа и алюминия они составляют 0,5-5 мг-экв/100 г [6].

Ионообменными экранами - фильтрами, развитыми в зоне пресных и маломинерализованных вод, служат отложения гуматного, глинистого, мерзлотно-карбонатного, гидроксидного, глауконитового, кремневого состава. Одновременно с ионообменной сорбцией в водоносных горизонтах происходят процессы десорбции, комплексообразования и молекулярной диффузии, благоприятствующие миграции загрязняющих веществ [7].

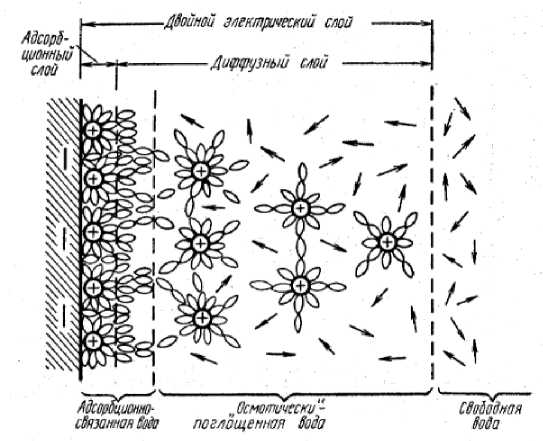

Помимо привычных убеждений, что глины являются надежным изолятором от проникновения загрязняющих веществ, по результатам исследований [8] глинистые отложения также могут быть объектами вторичных загрязнений как пород зоны аэрации, в которых они присутствуют в виде локального распространения линз, так и в глубокопогруженных участках геологической среды. Глинистые прослои, имеющие значительную удельную поверхность (рис. 1), вынужденно становятся своеобразными техногенными аккумуляторами нефтепродуктов (НП), тяжелых металлов (ТМ), радионуклидов и других экологически опасных веществ. Это во многом связано с наличием на поверхности глинистых минералов диффузионного слоя. Ионы этого слоя, обладающие большой кинематической энергией, в определенные моменты времени переходят в свободный раствор. Вместо них из свободного раствора в диффузионный слой попадают другие ионы того же знака, таким образом устанавливается динамическое равновесие [9].

Опыты, моделирующие выделение поровых растворов из почвообразующих грунтов зоны аэрации, показали, что, под влиянием виброакустических колебательных нагрузок, происходит весьма активный вынос из поглощающего комплекса пород в поровые растворы экологически опасных химических элементов. Содержание ТМ и НП значительно отличается от фонового уровня концентраций в грунтовых водах, что свидетельствует об опасности вторичного загрязнения природных подземных вод в реальной обстановке. Экспериментальные работы моделирования переноса загрязнителей поровыми растворами из глин в пластовые воды для условий погруженных водонапорных комплексов показал, резкое увеличение содержания в них водорастворенных форм ТМ и ОВ, при виброаку-стических и стресс-барических воздействиях. Выполненные эксперименты свидетельствуют о том, что глинистые тонкодисперсные породы, подстилающие водоносные горизонты, являются потенциальными источниками загрязнения подземных вод в условиях повышенной геодинамической напряженности, характерной для районов освоения месторождений УВ и других промышленных объектов [8].

Рис. 1. Схема строения связанной воды на твердой поверхности глин. (по Р.И. Злочевской, В.Королеву, 1977 г. [11]).

Сорбция, особенно в глинистых породах, может вызывать структурную перестройку порового пространства с последующим изменением фильтрационнодиффузионных свойств. Например, в работе [10] отмечается, что такого рода структурные изменения способствуют увеличению коэффициента диффузии, который оказывается прямо пропорциональным коэффициенту распределения. Поэтому диффузия загрязнения через глинистые барьеры может активизироваться [6].

С целью определения сорбционной способности водонепроницаемых отложений в пределах ЗападноСибирского мегабассейна, были отобраны образцы глинистых отложений тавдинской свиты. Отбор проб осуществлялся по методу конверта.

Лабораторные исследования проводились в г. Томске, на базе аккредитованной лаборатории НОЦ «Вода-2» (№ POCC RU.0001.511901 от 09.09.2013 г.), под руководством к.г.-м.н. Наливайко Н.Г., при финансовой поддержке Гранта РФФИ № 16-35-50181.

В результате эксперимента диапазон изменения значений сорбционной способности водонепроницаемых отложений тавдинской свиты составил порядка 10,0-25,03 мг-экв/100 г. Не зависимо от величины навески (10 г или 20 г) количество NaOH, ушедшего на титрование практически не менялось. Дополнительный контроль осуществлялся для пробы 9, навеской 1 г, 2 г и 5 г. Количество NaOH, ушедшего на титрование составило соответственно 39,9, 40,8 и 46,5 мг-экв/л. На навеску 5 г реактива ушло практически в два раза больше, чем на навеску 20 г. При 1 г и 2 г легко можно было визуально определить переход необходимой окраски (розовой), при навеске 5 г отмечался осадок зеленовато-черного цвета, и наблюдать смену палитры необходимо было после ожидания осадка на дне, сбоку колбы, как и производилось ранее при навеске 20 г.

Среднее значение для глинистых отложений по всем пробам составило 16,6 мг-экв/100 г. Данное низкое значение сорбционной способности характерно для глин групп каолинита. Проведенные ранее исследованиям [5] свидетельствуют о том, что в состав глинистых толщ Западно-Сибирского мегабассейна входят преимущественно минералы группы монтмориллонита. Что касается исследуемых авторами образцов, то визуально, при отборе проб отмечались в верхне-тавдинских отложениях включения песков, возможно, именно их присутствие снижает показатель суммы обменных оснований.

Определение сорбционной способности водонепроницаемых отложений – задача сложная, многофакторная и крайне актуальная в современных экологических условиях. Она требует качественных лабораторных исследований и новых теоритических разработок. Но только таким образом, возможно объективно оценить защищенность подземных вод, дать более точную оценку прогнозу загрязнения вод хозяйственнопитьевого назначения.

Список литературы Сорбционные свойства глинистых минералов

- Абукова Л.А., Абрамова О.П. Словарь по нефтегазовой гидрогеологии. -М.: ГЕОС, 2015. -304 с. -263 с.

- Добровольский Г.В., Никитин Е.Д. Экология почв. Учение об экологических функциях почв: учебник. -Изд-во Моск. ун-та; Наука, 2006. -364 с. (Классический университетский учебник). -ISBN 5-211-05163-7. -ISBN 5-02-035745-6 (в пер.). -281 с.

- Крайнов С.Р., Швец В.М. Основы геохимии подземных вод. -М.: Недра, 1980. -285 с.

- Матусевич В.М. Геохимия подземных вод Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна. -М.: Недра, 1976. -157 с.

- Матусевич В.М., Рыльков А.В., Ушатинский И.Н. Роль литогенеза, зон разломов и рифтовых систем в перераспределении вещества и энергии в ЗСМБ//Известия вузов. Нефть и газ. -2004. -№ 2. -С. 4-11.

- Мироненко В.А., Румынин В.Г. Проблемы гидрогеоэкологии. Монография в 3-х томах. Том 1. Теоретическое изучение и моделирование процессов. -М.: Издательство Московского государственного горного университета, 1998. -С. 244-249.

- Земскова И.М., Ю.К. Смоленцев и др. Ресурсы пресных и маломинерализованных подземных вод южной части Западно-Сибирского артезианского бассейна -М.: Недра, 1991. -258 с.

- Абрамова О.П., Абукова Л.А. и др. Глинистые отложения как источник вторичного загрязнения подземных вод в условиях нефтегазового техногенеза. Фундаментальные и прикладные во просы гидрогеологии нефтегазоносных бассейнов//Труды ИПНГ РАН. Серия «Конференций»/Материалы III Всеросс. научной конференции (с международным участием), посвященной 90-летию А.А. Карцева. -Вып. 1 (1). -М.: ГЕОС, 2015. -251 с.

- Зосимов Ф.Н. Диффузионный слой и минерализация пластовых вод. -Тюмень: СофтДизайн, 1995. -192 с.

- Coupled Processes Associated with Nuclear Waste Repositories/Edited by C.-F. Tsang. Academic Press, Inc., 1987. -801 p.

- Злочевская Р.И., Королев В.А. Температурный фактор при формировании физико-механических и физико-химических свойств водонасыщенных глин различной плотности//Связанная вода в дисперсных системах. -Вып. 4. -М.: МГУ, 1977. -216 с.