Сорокопуты Laniidae в Западном Тянь-Шане

Автор: Чаликова Елена Сергеевна

Журнал: Русский орнитологический журнал @ornis

Статья в выпуске: 701 т.20, 2011 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140152429

IDR: 140152429

Текст статьи Сорокопуты Laniidae в Западном Тянь-Шане

Из сорокопутов для Западного Тянь-Шаня известны шесть видов (или семь, если пустынного серого сорокопута Lanius meridionalis считать отдельным видом) – L. isabellinus , L. collurio , L. excubitor , L. phoenicuroides , L. schach и L. minor , из которых только три последних здесь гнездятся.

Кашгарский жулан Lanius isabellinus isabellinus Hemprich et Ehrenberg, 1833

На перевале Чокпак (между Таласским Алатау и Боролдайтау) кашгарского жулана отлавливали весной с 12 марта (1975) по 6 апреля (1971) и осенью с 21 сентября (1970) до 19 октября (1968 и 1970, Гаврилов, Гисцов 1985). В северных предгорьях Каратау в районе озера Кы-зылколь одиночный жулан отловлен 2 октября 2001 (Коваленко и др. 2002), а 27 сентября 2010 пара отмечена по другую сторону хребта в зарослях шиповника ущелья Хантаги. Без указания конкретных дат вид указан для района озера Бийликоль (Кашкаров 1927) и предгорной части бассейна реки Чирчик (Митропольский 2005).

Туркестанский жулан Lanius phoenicuroides phoenicuroides Schalow, 1875

В Западном Тянь-Шане туркестанский жулан всегда был многочислен на гнездовье и очень широко распространён по вертикали – от сёл в предгорьях до верхнего предела стелющегося арчовника (1000-3000 м н.у.м.). В Таласском Алатау до середины 1960-х годов он в изобилии гнездился в селе Новониколаевка (ныне Жабагылы), в меньшем числе – в сёлах Ванновка и Высокое, а в арчовом лесу его встречали втрое и вдвое чаще, чем в сёлах и арчовом стланике (Шуль-пин 1956; Ковшарь 1966). С 1980-х годов он не гнездится в селе Жаба-гылы, местами редок в арчовом лесу, но обычен в арчовом стланике. В начале 1990-х годов вид продолжали встречать только в арчовом лесу урочища Чуулдак, с середины десятилетия – не ежегодно в стланике ущелья Кши-Каинды, где он изредка появлялся в начале ХХI века.

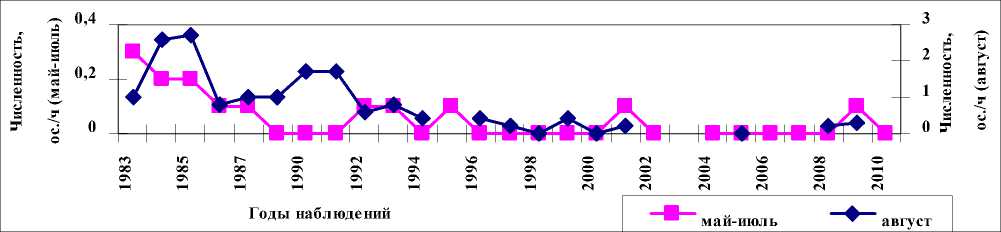

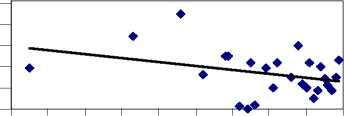

До 1980-х годов не замечено существенной разницы в распределении туркестанского жулана в арчовом лесу различных урочищ. В этом десятилетии его численность в урочище Чуулдак была выше, чем в ущелье Кши-Каинды (соответственно 0.5 и 0.1 особи в час). Подобное соотношение наблюдали в арчовом стланике и в арчовом лесу последнего ущелья (1.2 и 0.1). Повсеместное сокращение числа гнездящихся жуланов заметили в 1986 году. В тот год он однажды встречен в арчовом лесу ущелья Кши-Каинды, а по сравнению с предыдущим годом его было меньше (0.3 и 0.8) и в урочище Чуулдак. Здесь последнюю гнездящуюся пару встретили в 1992 году, а в арчовом лесу и стланике Кши-Каинды раньше – 1989 и 2001 (рис. 1). Новые встречи одиночек в первом месте состоялись 23 июня 2002 и 2 июня 2008, в последнем – 23 июня 2010. Кроме того, 26 мая 2005 туркестанского жулана отметили в верхней части ущелья Боранчи, 11 июля 1998 – в каньоне реки Аксу, 30 мая 2000 и 26 июля 2011 – в ущелье Коксай. 14 июля 2009 молодую птицу встретили в окрестностях села Жабагылы.

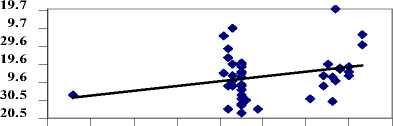

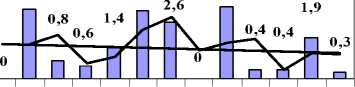

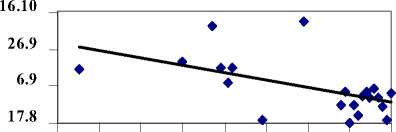

Рис. 1. Динамика численности туркестанского жулана Laninsphoenicuroidesphoenicuroides летом в арчовом лесу ущелья Кши-Каинды (Таласский Алатау).

Заметно снизилась численность туркестанского жулана и на пролёте. В августе в 2000-х и 1990-х годах в ущелье Кши-Каинды его летело, соответственно, в 7.5 и в 3 раза меньше, чем в 1980-х (0.2, 0.5 и 1.5 ос./ч, соответственно, рис. 1). Осенью в 1990-х годах основная часть жуланов пролетала среднегорьями, а не низкогорьями и предгорьями (0.5, 0.3 и 0.0 ос./ч), в 2000-х соотношение особей в этих высотных поясах выровнялось (по 0.2 ос./ч). В 1930-х годах туркестанский жулан был обилен в предгорьях и редок в горах (Шульпин 1961). Замечено, что увеличение или уменьшение численности ястребиной славки Sylvia nisoria и туркестанского жулана происходит синхронно (Шульпин 1961). После исчезновения в 1980-х годах ястребиной славки в 1990-х годах исчез и туркестанский жулан (Чаликова 2004).

Иначе выглядит картина в других хребтах Западного Тянь-Шаня. В Чаткальском заповеднике туркестанский жулан в 1930-40-е годы был обычен, в июле 1994 года встречен однажды, а летом 2002 его численность в арчовом лесу составила 0.3 ос./ч (Железняков, Колесников 1958; Лановенко 1997; Митропольский 2005). В середине ХХ века вид крайне был редок в долине реки Аксаката, в 1984-1985 годах – обычен (Аюпов, Хакимова 1988). В 1960-70-х годах значительное повышение его численности отмечали в юго-западных отрогах Зараф-шанского хребта (Алланазарова, Сагитов 1979). В 1940-50-х жулан был обычен от предгорий до арчового стланика в Каржантау, Пскем-ском и Угамском хребтах, а в последнем хребте более многочислен в стланике (Корелов 1956). К 2002 году в верховьях долины реки Пскем его встречали часто, хотя он и был не так многочислен, как прежде (В. Ковшарь 2003). Ещё резче контраст между другими хребтами. Летом 2003 года туркестанский жулан в небольшом числе встречен в Кар-жантау, причём обычным его нашли лишь в арчовом лесу ущелья Наут (12 из 30 встреченных особей). В других местах состоялись единичные встречи (Чаликова 2007, 2009). В 1984 году его гнездо нашли в ущелье Сарыайгыр (Угамский хребет), а в 2008 и 2011 году он там отсутствовал, так же как и в долине реки Угам в 2003 и 2011 годах. Более 30 лет летом туркестанского жулана не встречали в Чимкенте, где он гнездился до 1970-х годов (Корелов 1970). С начала 1990-х он отсутствует в Алматинском заповеднике (Джаныспаев 2006). Впрочем, в начале ХХI века вид исключительно редок по долинам и предгорьям Тянь-Шаня, Джунгарского Алатау и Тарбагатая (Белялов, Березовиков 2005; Митропольский 2005). Похоже, что только в районе заповедника Сары-Челек он до сих пор обычен (Кашкаров 1927; Воробьёв, Чи-чикин 1966; Остащенко 2005). Тем не менее, в северной половине Казахстана заметное расширение границ ареала вида на север шло в течение последних 30 лет ХХ века (Ковшарь, Березовиков 2002).

Другая закономерность в изменении численности туркестанского жулана прослежена по Каратау. В 1926 году этот вид был здесь обычен (Шапошников 1931), в 1941 – редок (Долгушин 1951), в 1950-60-х годах – вновь обычен, а местами и многочислен (Корелов 1970), в 19911993 годах отсутствует в Малом Каратау (Губин, Карпов 2000) и с 1980-х годов – в Боролдайтау. В 2000 году туркестанский жулан в небольшом числе гнездился в районе озера Кызылколь (Коваленко, Гав- рилов и др. 2002). Позже летом в этих местах его не отмечали. На пролёте он также был немногочислен.

1931 1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 Годы наблюдений

1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011

Годы набл юде ний

Первая встреча

26.6

16.6

5 6.6

27.5

17.5

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 Годы наблюдений

Последняя встреча

1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 Годы наблюдений

Строительство гнёзд

Выкармливание птенцов

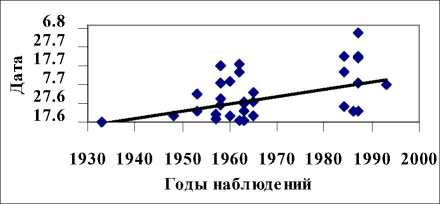

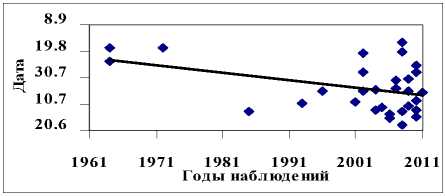

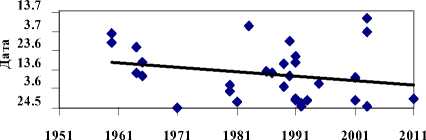

Рис. 2. Динамика основных фенологических явлений в жизни туркестанского жулана в Таласском Алатау (здесь и далее данные Летописи природы заповедника Аксу-Джабаглы).

Насиживание кладок

8.8

29.7

8 19.7

5 9.7

29.6

19.6

1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 Годы наблюдений

Встреча слётков

В Таласском Алатау сроки первых весенних встреч туркестанского жулана растянуты (10 апреля 2006 – 19 мая 1999), так же как и сроки последних (13 августа 2004 – 9 октября 1972). За последние 70 лет эти сроки не изменились (рис. 2).

В местах гнездования туркестанские жуланы появляются сразу же по прилёте и в конце мая приступают к строительству гнёзд. В горах гнёзда туркестанского жулана находили на арче (33 гнезда), жимолости тяньшанской (17), барбарисе (2), шиповнике и яблоне (по 1). Чаще птицы располагали их в южной части кроны (40%), реже – в северной и восточной (20 и 5%). Высота расположения гнёзд над землей изменчива. В 1960-х годах она колебалась от 0.2-0.3 до 5 м, чаще 1-2 м (21 гнездо из 27, Ковшарь 1966). В 1980-90-х годах гнёзда находили ниже – от основания куста (практически на земле) до 1.7 м, причём более половины гнёзд найдено на высоте до 0.7 м (15 из 26). В сёлах гнёзда устраиваются на кустах живой изгороди, тополях, груше и шелковице на высоте от 2 до 5 м (Ковшарь 1966).

Материал гнезд туркестанского жулана в Таласском Алатау ( n —20)

|

Материал |

Встречаемость, % |

Масса, г |

||

|

Абс. |

% |

Абс. |

% |

|

|

Веточки: |

||||

|

жимолость |

18 |

90 |

0.4-16.7 |

0.6 |

|

шиповник |

1 |

5 |

0.25 |

0.25 |

|

лапчатка |

1 |

5 |

0.4 |

0.4 |

|

арча |

1 |

5 |

- |

- |

|

астрагал |

1 |

5 |

- |

- |

|

барбарис |

1 |

5 |

- |

- |

|

sp. |

1 |

5 |

1.5 |

1,5 |

|

Кора |

||||

|

арча |

16 |

80 |

0.9-8.8 |

4.0 |

|

жимолость |

14 |

70 |

0.8-34.5 |

9.9 |

|

Луб |

||||

|

жимолость |

18 |

90 |

1.8-14.6 |

8,4 |

|

ферула |

4 |

20 |

0.1-1.8 |

0.8 |

|

арча |

4 |

20 |

- |

- |

|

неопределённые |

1 |

5 |

9.0 |

9.0 |

|

Стебель: |

||||

|

ферула (размочаленный) |

5 |

25 |

0.5-8.8 |

3,1 |

|

травянистые растения |

1 |

5 |

0.3 |

0.3 |

|

Листья: |

||||

|

кузиния |

3 |

15 |

0.3-1.9 |

0.8 |

|

арча (хвоя) |

2 |

10 |

22.6 |

22.6 |

|

ферула |

1 |

5 |

0.2 |

0.2 |

|

лилейные |

1 |

5 |

0.1 |

0.1 |

|

барбарис |

1 |

5 |

- |

- |

|

неопределённые |

2 |

10 |

0.02-0.25 |

0.1 |

|

Злаки sp. |

11 |

55 |

0.01-1.7 |

0.8 |

|

Подмаренник |

9 |

45 |

0.05-1.3 |

0.5 |

|

душица |

3 |

15 |

0.1-1.0 |

0.5 |

|

лапчатка |

3 |

15 |

0.1-0.5 |

0.24 |

|

герань |

2 |

10 |

0.1 |

0.1 |

|

лютик |

2 |

10 |

0.15-0.05 |

0.1 |

|

тысячелистник |

2 |

10 |

0.01-0.05 |

0.03 |

|

марь |

1 |

5 |

0.7 |

0.7 |

|

мордовник |

1 |

5 |

0.25 |

0.25 |

|

полынь |

1 |

5 |

0.1 |

0.1 |

|

ястребинка |

1 |

5 |

0.05 |

0.05 |

|

ковыль |

1 |

5 |

- |

- |

|

Соцветия, цветы: |

||||

|

кузиния |

2 |

10 |

0.2-0.3 |

0.25 |

|

зонтичные |

1 |

5 |

0.3 |

0.3 |

|

лапчатка |

1 |

5 |

0.01 |

0.01 |

|

Плоды сложноцветных sp. |

1 |

5 |

- |

- |

|

Растительный пух |

2 |

10 |

0.7 |

0.7 |

|

Корешки |

2 |

10 |

0.01-0.2 |

0.1 |

|

Мох |

4 |

20 |

- |

- |

|

Перо (в т.ч. кеклика) |

14 |

70 |

0.1-3.6 |

0.9 |

|

Конский волос |

2 |

10 |

0.03-0.1 |

0.07 |

|

Шесть (в т.ч. мышиная) |

3 |

15 |

1.2 |

1,2 |

|

Ветошь |

20 |

100 |

2.1-15.6 |

5.4 |

|

Масса гнезда, г |

25.3-57.7, в среднем 36.8 |

|||

Птиц со строительным материалом отмечали с 24 мая по 26 июня (рис. 2). В основе гнезда отмечены веточки, луб деревьев и кустарников, в стенках – травянистые растения, чаще зелёные, в лотке – перья, шерсть, конский волос, мох, растительный пух и мелкие корешки растений (см. таблицу). Размер гнёзд ( n = 41) следующий, мм: наружный диаметр 97-224 (в среднем 119-127), высота 65-120 (85), диаметр лотка 63-95 (73), глубина лотка 28-64 (49).

Яйца в гнёздах находили с 23 мая по 20 июля (рис. 2). Полная кладка содержала 4-7 яиц (9 гнёзд – 4 яйца, 42 – 5, 8 – 6 и 1 гнездо – 7 яиц). Размеры яиц ( n = 122), мм: 20.7-24.5×15.7-18.0, в среднем 16.5× 21.5. Яйца откладываются ежедневно по утрам (один раз вечером) и иногда после откладки первого яйца пара птиц продолжает спаривание. Насиживание длится 13-14 дней, начиная с предпоследнего яйца. Изредка при оставлении гнезда самкой яйца прикрываются выстилкой. В период строительства и насиживания самец кормит самку.

Птенцов в гнёздах встречали с 17 июня по 4 августа (рис. 2). Первые 8 дней самка почти не покидает гнездо, а её и птенцов кормит самец. В состав приносимого корма (21 проба) вошли кобылки (9 экз.), усачи (6), мелкие пауки (4), гологлазы (2), кузнечик, журчалка и личинка уховертки (по 1 экз.). За один прилёт родители приносили от одного (17 раз) до двух (3) экземпляров животных. Биомасса одной порции корма колебалась от 0.1 до 0.55 г (в среднем 0.29 г). В гнёздах птенцы находились 13-14 дня. Их массовый вылет наблюдали в июле (самый поздний 19 июня, рис. 2). Несколько дней слётки держатся рядом с гнездом и родители продолжают их кормить.

Известно, что в 28 гнёздах туркестанского жулана отложено 130 яиц, из которых вылупилось 86 птенцов и вылетело 35. Успешность размножения составила 26.9%. Две кладки содержали по одному болтуну (размер 24×17 и 23×17 мм). Одна кладка брошена с 1 яйцом, одно гнездо брошено в стадии строительства. Из 16 гнёзд 14 были разорены в период насиживания (4 кладки разбиты, из других исчезли яйца). Из одного гнезда пропали 5 птенцов, в другом 4 птенца разорваны.

За последние 70 лет сроки насиживания кладок, выкармливания птенцов и их вылета сдвинулись на декаду позже, хотя сроки прилёта и отлёта туркестанских жуланов остались прежними (рис. 2).

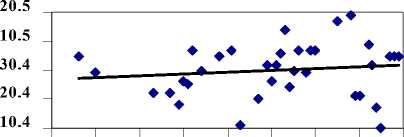

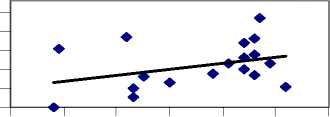

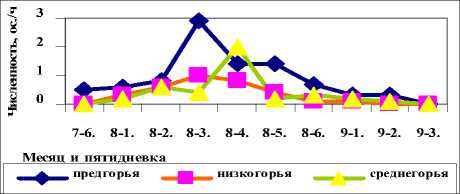

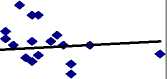

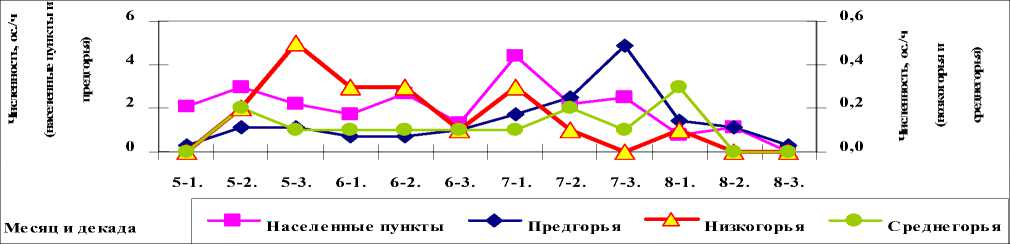

Обыкновенный жулан Lanius collurio Linnaeus, 1758

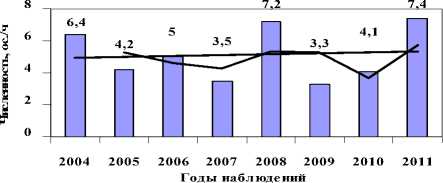

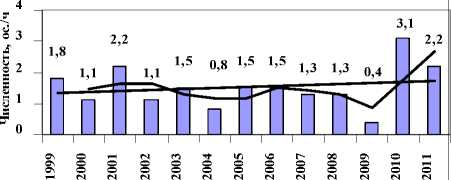

Через Западный Тянь-Шань пролётные обыкновенные жуланы проходят дважды. Весной их численность низкая и пролёт выражен слабо. В Таласском Алатау жуланов встречали с 24 апреля (1985) по 21 мая (1969). На озере Бийликоль в предгорьях Малого Каратау самец добыт 2 июня 1926 (Кашкаров 1928). На осеннем пролёте обыкновенный жулан обычен от предгорий до среднегорий. Первые птицы появ- ляются в конце июля (26 июля 1926, 27 июля 2011) и изредка задерживаются до октября (5 сентября 1967 и 1999). На перевале Чокпак молодой самец добыт 21 октября 1967 (Гаврилов, Гисцов 1985). Волны пролёта хорошо выражены. Через Таласский Алатау основная часть жуланов летит вторую и третью декаду августа (рис. 3). Причём предгорьями пролетает в два раза больше птиц, чем низкогорьями и среднегорьями (в среднем за сезон соответственно 1.0, 0.4 и 0.5 ос./ч). Выше 2500 м н.у.м. обыкновенный жулан встречен лишь однажды (15 августа 1984). Существуют и различия по срокам пролёта взрослых и молодых особей: взрослые заканчивают пролёт в конце августа, молодые – в сентябре (Шульпин 1956; Гаврилов, Гисцов 1985). Численность ежегодно мигрирующих птиц непостоянна и в предгорьях не превышала 3.3 ос./ч (2007 год, рис. 3).

В течение осени

Рис. 3. Динамика численности обыкновенного жулана Lanius collurio на осеннем пролете в Таласском Алатау.

i

J

3,2 3,1 3,3

Годы наблюде ний

На маршруте в предгорной степи (август)

Длиннохвостый сорокопут

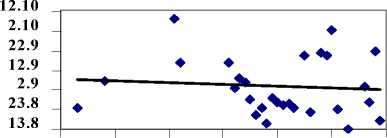

Lanius schach erythronotus Vigors, 1831

Довольно обычным видом населённых пунктов Западного Тянь-Шаня длиннохвостый сорокопут остаётся уже около 90 лет. В селе Жабагылы его численность незначительно подвержена колебаниям (рис. 4), но он так же, как и полвека назад, встречается вдвое чаще чернолобого сорокопута (в 2010 году их численность выровнялась), а в сёлах, расположенных дальше от гор, длиннохвостый сорокопут ещё более многочислен.

Прежде в гнездовое время его в Таласском Алатау не отмечали вне населённых пунктов, т.к. основным условием его гнездования является наличие высокой древесной растительности (Ковшарь 1966). С 1980-х годов длиннохвостый сорокопут стал обычным в лесополосах вдоль железных и автомобильных дорог. Периодически гнездится на кордоне Талдыбулак (одна пара, 1300 м н.у.м.) и в нижней части ущелья Джа-баглы (до 2 пар, 1400 м), где к этому времени существенно подросли посаженные в 1950-х тополя и ивы, образовав настоящий лес. Ещё выше, в каньоне Бала-Балдыбрек (1900 м) слётки длиннохвостого сорокопута отмечены 4 июля 1985. Кроме того, 25 мая 2003 пара этих птиц держалась в яблоневом саду ущелья Каскасу (1850 м, Угамский хребет) в 7 км от ближайшего населённого пункта.

Как в первой половине ХХ века, так и в начале XXI столетия длиннохвостый сорокопут обычен по сёлам и садам в предгорьях Угамского хребта, Каржантау, Казгурта, в долинах рек Машат и Даубаба, в Бо-ролдайтау. Не находили его лишь в сёлах Чокпак и Бурное (Корелов 1970), где он был уже обычен в 1966 году (Гаврилов, Гисцов 1985). В 1991-1993 годах единичные пары гнездились на южном берегу озера Бийликоль в предгорьях Малого Каратау (Губин, Карпов 1999), где длиннохвостый сорокопут отсутствовал в 1926 году (Кашкаров 1928). В районе полевой базы Чаткальского заповедника впервые этого сорокопута встретили летом 2002 года (Митропольский 2005), а в окрестностях заповедника Сары-Челек – в 2005 году (Остащенко 2005).

В течение ряда лет (май-июль)

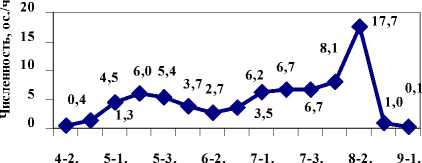

Рис. 4. Динамика численности длиннохвостого сорокопута Lanius schach erythronotus в селе Жабагылы.

Ме сяц и де када

В течение года

Несмотря на продолжительную стабильную численность длиннохвостого сорокопута в Западном Тянь-Шане значительное расширение области распространения вида, прежде ограниченной на севере городом Фрунзе и долиной реки Иссыката, замечено ещё в первой половине ХХ века (Корелов 1964). К концу ХХ века границы ареала продвинулись на севере до реки Или, а на северо-востоке – до озера Алаколь (Ковшарь, Березовиков 2002).

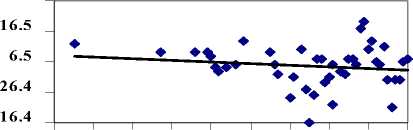

В предгорья Таласского Алатау длиннохвостый сорокопут возвращается с зимовок в конце апреля – начале мая, но крайние сроки прилёта и отлёта растянуты: 16 апреля – 14 мая (1964) и 17 августа (2008) – 11 октября (1989). За последние 60 лет этот сорокопут стал прилетать и покидать места гнездования раньше (рис. 5). Формирование гнездовой популяции длится до конца мая, и около половины встречающихся до этого особей являются пролётными (рис. 4). На перевале Чокпак последних пролётных особей ловили 24 мая 1975 (Гаврилов, Гисцов 1985). До конца июня, т.е. в периоды строительства гнёзд и насиживания кладок, численность вида в селе Жабагылы низкая (до 2.7 ос./ч). С появлением птенцов и слётков численность сорокопутов постоянно растёт, к августу достигает максимума (8.1) и к его середине увеличи- вается ещё вдвое за счёт пролётных особей (17.7 с./ч, рис. 4). С началом отлёта число птиц здесь падает, но их можно встретить в горах вплоть до верхнего предела арчового леса. К концу августа большинство длиннохвостых сорокопутов покидает места гнездования, хотя пролёт длится до середины сентября.

1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011

Годы наблюде ний

1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Годы набл юде ний

Первая встреча

30.7

20.7

s 10.7

30.6

20.6

1-------

1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 Годы наблюдений

Встреча птиц с кормом

Последняя встреча

Встреча слётков

Рис. 5. Динамика основных фенологических явлений в жизни длиннохвостого сорокопута в Таласском Алатау.

К строительству гнёзд длиннохвостые сорокопуты приступают в конце мая (27 мая 1981 и 1993). 11 июня 2011 недостроенное гнездо сброшено с шелковицы розовыми скворцами Sturnus roseus . Ухаживания самца за самкой наблюдали 17 мая 1996 и 1 июня 1962. В 1930-х годах эти сорокопуты строили гнёзда на кустах и деревьях ниже, чем чернолобые сорокопуты. В 1960-х годах длиннохвостые сорокопуты размещали гнёзда на деревьях (яблоня, ива) на высоте 2-3 м (Шуль-пин 1956; Ковшарь 1966). Позже гнёзда находили на тонких веточках высоких деревьев (ива, тополь, ясень, шелковица, орех, карагач, акация) и из-за высоты расположения были недоступны для наблюдений.

Яйца в гнёздах находили 4 июня 1978 и 6 июня 1981; птиц, носящих корм в гнёзда – с 20 июня (1955 и 2008 год) по 28 июля (1994), а слётков встречали с 26 июня по 28 августа (2008, рис. 5).

С 9 по 26 июля 2004 в селе Жабагылы наблюдали за выкармливанием длиннохвостым сорокопутом слётка кукушки Cuculus canorus . Две недели кукушонок держался в районе гнезда. С 20 июля его периодически встречали сначала на противоположной стороне улицы, а в дальнейшем он стал держаться и других частях села. Там же выкармливание длиннохвостым сорокопутом кукушат наблюдали и 5 июля – 8 августа 2010, а в селе Ванновка – 20 июля 2009.

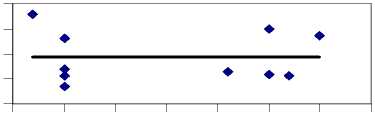

Чернолобый сорокопут обычен в Западном Тянь-Шане. В Таласском Алатау он всегда был более обыкновенен в предгорьях и проникал в горы лишь отдельными парами. В 1960-е годы он отсутствовал в горах, а его встречу на кордоне Чуулдак (1900 м н.у.м.) связали с жизнью человека (Ковшарь 1966). Там же в арчовом лесу его видели в 1926 году, в ущелье Кши-Каинды – в 1933, по долине реки Джабаг-лы – в 1940-х годах (Шульпин 1956; Шевченко 1948). Позже в ущелье Кши-Каинды (1800 м) чернолобый сорокопут гнездился в 1983, 19861991 и 1999 годах, в урочище Чуулдак – в 1985-1991, 2000-2001 и 2008, в ущелье Улькен-Каинды (1850 м) – в 1983, 2011, в каньоне реки Аксу (1700 м н.у.м.) – в 1983, 2006-2010 годах. Максимальную численность этого вида в первом ущелье наблюдали летом 1989 года (0.7 ос./ч), во втором – летом 1991 (1.5). Регулярно в небольшом числе чернолобый сорокопут гнездится на выходе из ущелья Талдыбулак (1994-1998, 2000-2001, 2004-2007), а в отдельные годы он поднимается до арчового редколесья (1983, 1989, 1992 и 1996 годы). Наиболее многочислен этот сорокопут в населённых пунктах и рядом с ними, но здесь его численность не постоянна. На участке между селом Жабагылы и ущельем Талдыбулак, куда птицы летают на кормёжку, численность с 1999 года колебалась от 0.4 ос./ч в 2009 году до 3.1 в 2010, но в целом была стабильной (рис. 6). В самом же селе с 2005 по 2011 год численность чернолобого сорокопута выросла с 0.7 до 5.1 ос./ч. На другом участке предгорной степи между селом Жабагылы и одноименном ущельем, где учёты проводили периодически, колебания численности были более значительны – 0.0 ос./ч в 2002, 2007 годах и 7.9 в 2008.

Годы наблюдений

Предгорная степь между селом Жабагылы и ущельем Талдыбулак

Село Жабагылы

Рис. 6. Динамика численности черноголового сорокопута Lanius minor в Таласском Алатау (май – июль).

В низкогорных отрогах Таласского Алатау гнёзда чернолобого сорокопута находили в боярышниковых редколесьях урочищ Каракус и Таскара, в тугае ущелья Даубаба, в арчовых лесах долины реки Ирсу, в каньоне Машат и в лесопосадках вдоль него. По данным учёта в мае

2003 года, его численность по долине реки Машат (от 720 до 1720 м н.у.м) снижалась снизу вверх (1.9, 2.1, 0.2, 0.3 ос./ч). Но и в этих отрогах вид гнездится не регулярно. Так, в ущелье Боранчи с 2004 по 2010 год чернолобый сорокопут жил только в 2006 году, а в долине реки Машат отсутствовал летом 2005 и 2008 годов.

С 1926 года чернолобого сорокопута всегда встречали в окрестностях озера Сары-Челек (Кашкаров 1927; Воробьев, Чичикин 1966; Ос-тащенко 2005). Тем не менее, вплоть до 1970-х годов единственным местом, где он жил в глухих ущельях с высокоствольной арчой, считался Пскемский, Угамский хребет и Каржантау. Здесь же у селений он гнездился в очень небольшом числе, а местами и вовсе отсутствовал (Корелов 1956, 1970). Летом 2002 года в долине реки Пскем почти все встречи этих птиц были приурочены к населённым пунктам (В. Ков-шарь 2003). В следующее лето в Угамском хребте и Каржантау вид так же, как и в прошлом, отдельными парами встречали всюду, где есть древесная растительность, а в селениях он по численности почти в два раза превосходил длиннохвостого сорокопута (58 и 32 птицы). В горах самым многочисленным его нашли в садах долины реки Угам (5.0 в 2003 и 2.6 ос./ч в 2011), обычным в урочище Дунгузтараксай, в тугайном лесу вдоль реки Угам, в ущельях Наут и Каскасу (соответственно, 1.1, 2.2, 0.6 и 1.0 ос./ч, 2003 год). Однако летом 2008 года в последнем месте он отсутствовал. Одиночные пары в 2003 году отмечены на гребне Каржантау вдоль ущелья Бадам, а на Казгурте чернолобый сорокопут, как и в 1938 году (Долгушин 2009), был немногочислен.

Непостоянна численность вида и в Каратау. В 1926 году чернолобый сорокопут был обычен в сёлах и по дну ущелий (Шапошников 1931), в 1941 – всюду отсутствовал (Долгушин 1951), в 1991-1993, 2002, 2003 и 2006 годах местами являлся одним из массовых видов (Губин, Карпов 2000; Гаврилов, Колбинцев 2004; Чаликова, Колбинцев 2006; Исмаил уулу 2010). В Малом Каратау его полуколониальные поселения найдены близ кордонов лесников на выходе из ущелий. По-видимому, именно подрост искусственных древесных насаждений способствовал повышению его численности, а в дальнейшем и проникновению по тугаям в глубь ущелий. В 2002 году его старые гнёзда нашли по всему хребту вдали от населённых пунктов. Летом 2003 года в двух ивовых оазисах (по 10-15 деревьев), расположенных в 50 м друг от друга вдоль пересыхающего родника, в 3 км на север от перевала Куюк, гнездилось 3 пары чернолобых сорокопутов.

Число гнездящихся пар в одном и том же месте непостоянно. Так, в ущелье Кокбулак летом 1981 года найдены 4 гнезда, летом 1983 – 20 (С.Л.Скляренко, устн. сообщ.), а в 2002 и 2008 году – лишь 1 гнездо. В районе полевой базы Чаткальского заповедника численность вида летом 1994 и 2002 годах была невысокой – 0.1 и 0.2 ос./ч (Лановенко

1997; Митропольский 2005). Флуктуации численности чернолобого сорокопута замечены и в других частях ареала. В юго-западных отрогах Зерафшанского хребта резкое сокращение его численности наблюдали в 1960-1970-х годах (Алланазарова, Сагитов 1979), с середины 1980-х его не отмечали в Алматинском заповеднике (Джаныспаев 2006). Кроме того замечено, что в условиях особо охраняемых территорий чернолобый сорокопут отсутствует или крайне редок, тогда как в других условиях обычен (Митропольский 2005). В заповеднике Аксу-Джабаглы он также гнездился рядом с жильем человеком, в т.ч. и временным (ущелья Кши- и Улькен-Каинды).

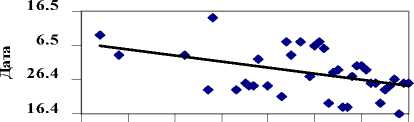

С зимовок в Таласский Алатау чернолобый сорокопут обычно возвращается в первой декаде мае (16 апреля 1986 и 19 мая 2000) и отлетает к концу августа (4 августа 1985 и 18 сентября 1967). Сроки его пребывания в местах гнездования с 1920-х годов изменились незначительно (рис. 7).

26.5

1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011

Годы наблюде ний

Первая встреча

23.9

13.9

н 3.9

5 24.8

14.8

4.8

1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011

Годы наблюдений

22.6

12.6

- 2.6

5 23.5

13.5

3.5

1971 1981 1991 2001

Годы наблюде ний

Последняя встреча

Годы набл юдений

Насиживание кладок

Строительство гнёзд

Встреча птенцов

Рис. 7. Динамика основных фенологических явлений в жизни чернолобого сорокопута в Таласском Алатау.

23.8

3.8

а 14.7

24.6

1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011

Годы набл юде ний

Встреча слётков

С момента прилёта формирование гнездовой популяции чернолобого сорокопута в населённых пунктах заканчивается к третьей декаде мая. Треть особей, встречающихся до этого срока, являются пролётными

(рис. 8). На перевале Чокпак основная миграция чернолобых сорокопутов идёт с 6 по 20 мая (Гаврилов, Гисцов 1985). К концу мая численность вида стабилизируется от предгорий до среднегорий, а через месяц он всюду малозаметен, когда происходит массовое выкармливание птенцов. Молодые оставляют гнёзда обычно в первой декаде июля, что тут же увеличивает численность вида в сёлах втрое по сравнению с предыдущей декадой (соответственно, 4.4 и 1.3 ос./ч). Позднее число особей нестабильно из-за повсеместных кочёвок (в конце июля максимум в предгорьях – 4.9 ос./ч). Ко второй декаде августа вид покидает горы, продолжая в небольшом числе держаться в населённых пунктах и предгорьях до начала сентября.

Рис. 8. Динамика численности чернолобого сорокопута по разным местам гнездования в Таласском Алатау.

По возвращении с зимовок чернолобые сорокопуты держатся парами, которые, возможно, формируются на пролёте или же постоянны в течение ряда сезонов. Так, пара сорокопутов в районе гнезда, функционировавшего в 2008 году, появилась 5 мая 2009. Гнездо располагалось на одиночной яблоне на обочине автомобильной дороги между селом Жабагылы и одноимённым ущельем. В момент наблюдения обе птицы сидели на проводах. Самец выглядел крупнее самки из-за взъерошенных перьев и постоянно передвигался боком. Самка сидела неподвижно и при приближении партнёра слегка дотрагивалась него клювом. Самец резко отскакивал, издавая тихие звуки, похожие на песню, и распушив хвост, передергивая телом и хвостом медленно вновь приближался к самке и как бы невзначай боком задевал её. Самка нехотя отодвигалась от самца, но в конце концов один раз касалась его клювом. И вся игра повторялась вновь. Впоследствии пара в этом месте так и не построила новое гнездо. Обычно с момента выбора места для гнезда и вплоть до появления птенцов самец постоянно оказывает знаки внимания самке в виде подкармливания.

По прилёте чернолобые сорокопуты приступают к постройке гнёзд. Самая ранняя встреча птиц со строительным материалом в клюве состоялась 3 мая 1994, самая поздняя – 15 июня 1988 (рис. 7). В период строительства гнёзд наблюдали и спаривание птиц, а также отсутствие какой-либо реакции на появление птиц других видов рядом с гнездом.

Однако с момента откладки первого яйца и вплоть до вылета птенцов самец обычно преследовал любых птиц (чаще сорок и ворон), появившихся на его территории. Так, 24 июня 1982 наблюдали, как сорока Pica pica вытащила птенца сорокопута из гнезда, однако родители догнали сороку и отбили у неё птенца. Правда, тот погиб, упав на землю. В горах гнёзда чернолобого сорокопута находили на арче (11 гнёзд), маголепской вишне (10), жимолости (4), барбарисе, шиповнике, облепихе и перекладине железного столба (по 1); в населённых пунктах и их окрестностях гнёзда располагались на яблоне (15), иве (9), боярышнике (8), вязе и тополе (по 4), акации и груше (по 2), карагаче (1). Высота расположения гнёзд над землей варьировала от 2 до 15 м, но чаще всего составляла от 3.5 до 5 м. Высота субстрата, на котором строилось гнездо, колебалась от 2.5 до 20 м, но в горах и предгорьях она была не выше 6 м.

Яйца в гнёздах чернолобого сорокопута находили с 24 мая по 10 июля (рис. 7). Полная кладка содержала 3-7 яиц (3 гнезда – 3 яйца, 2 – 4, 4 – 5, 7 – 6, 1 гнездо – 7 яиц). Когда самка улетает кормиться, она иногда прикрывает кладку зелёной частью выстилки. Птенцов в гнёздах встречали с 6 июня по 6 июля, слётков – с 26 июня до 20 августа (рис. 7). За последние 70 лет даты появления птенцов в гнёздах сдвинулись на более ранние сроки. В гнёздах находили от 3 до 6 птенцов (3 и 6 в одном гнезде, 4 в 2, 5 птенцов в 3 гнёздах). Слётков отмечали по 2 (11 встреч), 3 (9) и 4 (3).

В составе корма птенцов чернолобого сорокопута, выкармливаемых в арчовом лесу, нашли 4 кобылки (4), скорпиона, паука, жука и гусеницу. У взрослых, носивших корм, отмечали прямокрылых.

Известно, что в 11 гнёздах было отложено 60 яиц, из которых вылупилось 32 птенца и вылетело 17. Успешность размножения, таким образом, составила 28.3%. Одна кладка из 5 яиц содержала 2 болтуна, другая, из 6 яиц,– 1 болтун. Два гнезда с кладкой и птенцами сброшено с ветки ветром, одно исчезло, под другим нашли мёртвую взрослую птицу. 7 гнёзд из 9 погибли в стадии насиживания, из других – исчезли птенцы.

Серый сорокопут Lanius excubitor Linnaeus, 1758

Для Западного Тянь-Шаня известны два подвида серого сорокопута – Lanius excubitor homeyeri Cabanis, 1873 и L. e. pallidirostris Cassin, 1852. Последнего сейчас рассматривают в составе отдельного вида L. meridionalis Temminck, 1820. L. e. homeyeri встречают на пролёте и зимовке. Район гнездования L. e. pallidirostris ограничен находками гнёзд в первой половиной ХХ века в северо-западной оконечности Ка-ратау (Шапошников 1931; Долгушин 1951). Более поздних сведений нет, за исключением встречи одиночной особи в окрестностях водохранилища Аксумбе 13 сентября 2002.

Серые сорокопуты посещают Таласский Алатау не ежегодно. На пролёте с 1945 по 2011 год их отмечали на протяжении 26 лет, а зимой – 6 лет (1954, 1962, 1964, 1990, 2010 и 2011 годы). Из 50 встреч 16 состоялись в марте, 12 октябре, 6 в ноябре, по 4 – в январе и феврале, 3 в августе, 2 в сентябре и по одной – в декабре, апреле, мае, июле. Крайние сроки наблюдений – 11 мая 1985 и 23 августа 2008. В горы серый сорокопут поднимается до арчового леса (12 встреч), но предгорья посещает чаще (28). Обычно отмечали одиночек, но дважды наблюдали по две особи (декабрь, март). Зимой и на пролёте серый сорокопут отмечен в разных частях Западного Тянь-Шаня.