Сортавала глазами русских путешественников конца XIX - начала XX века

Автор: Пашков Александр Михайлович

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Конфиренции

Статья в выпуске: 7 (168), 2017 года.

Бесплатный доступ

Анализируются путевые очерки русских путешественников, побывавших в Сортавале на рубеже XIX-XX веков, и их восприятие города, его достопримечательностей, быта и повседневной жизни. В тот период Сортавала была небольшим, но быстро развивавшимся городом Великого княжества Финляндского в составе Российской империи. Большую часть населения города составляли лютеране (финны и шведы) (в 1900 году 2834 человека, или 91 % населения). Но в городе существовала и небольшая православная община (карелы и русские) (в 1900 году 183 человека, или 9 % населения). В восприятии Сортавалы русскими путешественниками этого периода можно выделить следующие черты: Сортавала воспринималась как небольшой, комфортный для жизни город и как очаг православия в лютеранской стране; авторы путевых очерков отмечали распространение в городе русского языка.

Сортавала, финны, социальная история, историческая антропология, этническая идентичность, имидж места

Короткий адрес: https://sciup.org/14751239

IDR: 14751239 | УДК: 93/94,

Текст научной статьи Сортавала глазами русских путешественников конца XIX - начала XX века

Анализируются путевые очерки русских путешественников, побывавших в Сортавале на рубеже XIX–XX веков, и их восприятие города, его достопримечательностей, быта и повседневной жизни. В тот период Сортавала была небольшим, но быстро развивавшимся городом Великого княжества Финляндского в составе Российской империи. Большую часть населения города составляли лютеране (финны и шведы) (в 1900 году 2834 человека, или 91 % населения). Но в городе существовала и небольшая православная община (карелы и русские) (в 1900 году 183 человека, или 9 % населения). В восприятии Сортавалы русскими путешественниками этого периода можно выделить следующие черты: Сортавала воспринималась как небольшой, комфортный для жизни город и как очаг православия в лютеранской стране; авторы путевых очерков отмечали распространение в городе русского языка. Ключевые слова: Сортавала, финны, социальная история, историческая антропология, этническая идентичность, имидж места

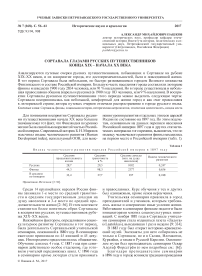

Для понимания восприятия Сортавалы русскими путешественниками начала ХХ века большое значение имел тот факт, что Финляндия по уровню жизни была самой высокоразвитой частью Российской империи. Современный историк Б. Н. Миронов подсчитал индекс человеческого развития (Human Development index), используемый ООН, для выяс- нения уровня развития отдельных этносов царской России по состоянию на 1897 год. По этим подсчетам, основанным на данных переписи населения Российской империи 1897 года и других статистических материалах того времени, выясняется, что по индексу человеческого развития финны находились на первом месте в Российской империи (табл. 1).

Таблица 1

Индекс человеческого развития народов Российской империи в 1897 году

|

Средняя продолжительность жизни |

Средняя грамотность в % |

Средние доходы (коп. на душу населения) |

Индекс человеческого развития |

|

|

Русские |

28,7 |

29,3 |

1092 |

0,247 |

|

Финны |

44,3 |

98,3 |

2377 |

0,636 |

|

В среднем по империи |

32,4 |

27,7 |

937 |

0,248 |

Примечание. Источник: [2: 56].

Cреди 14 крупнейших народов России финны занимали 1-е место по средней грамотности и средним государственным доходам на душу населения и 3-е место по средней продолжительности жизни [2: 56]. В этом контексте становится более понятным образ Сортавалы в восприятии русских путешественников рубежа XIX–ХХ веков.

Важнейшим фактором, определившим социокультурное развитие Сортавалы в тот период, была деятельность Сортавальской учительской семинарии, основанной в 1880 году. В семинарию ежегодно принимали по 45 юношей и 45 девушек. Иногородним предоставлялось общежитие. Обучение длилось 4 года. С 1887 года при семинарии действовало особое отделение, где готовили учителей передвижных школ. С 1896 года в семинарию кроме лютеран стали принимать

и православных. Курс обучения у тех и других был одинаковым, кроме основ вероучения.

Учительская семинария привлекла в город преподавателей и учеников, которым требовалось жилье и совершенно иные условия жизни. Работавшие в семинарии финские педагоги были инициаторами многих социокультурных инноваций. С ноября 1881 года в Сортавале учителями семинарии стала издаваться газета «Ладога» («Laatokka»), выходившая 1 раз в неделю [9: 334].

В 1883 году был открыт историко-краеведческий музей. Экспонаты для него собирались не только в Сортавале, но и в Салми, Иломантси, Куркиёки, а также в Русской Карелии. Основателем музея был преподаватель семинарии Оскар Адольф Форсстрём (о нем подробнее см.: [6]).

Благодаря преподавателям семинарии в 1896 году в городе возникла традиция проведения

Всефинляндских песенных праздников. В парке Ваккосалми в 1896 году построили сцену для выступлений, а на горе Кухавуори смотровую башню, ставшую символом Сортавалы [8: 50]. На первый песенный праздник в Сортавалу прибыли 21 хор и 11 оркестров духовых инструментов (всего около 1000 певцов и исполнителей). Праздник длился несколько дней. Исполнялись руны и плачи под звуки кантеле. Выступали известные кантелисты и легендарные рунопевцы Петри и Иван Шемейкка [7: 153]. Прошли конкурсы хоров и оркестров. Впоследствии песенные праздники проводились в Сортавале еще много раз.

Новым толчком к росту благосостояния города стало проведение в 1894 году железной дороги по направлению Выборг – Сортавала – Йоэнсуу. Строительство дороги проводилось в необычно короткие сроки. Участок дороги от Выборга до Сортавалы был готов уже к 1 ноября 1893 года.

Далее строительство продолжалось до Йоэнсуу. В результате постройки железной дороги Сортавала превратилась в важный перевалочный пункт для товаров, следующих из Финляндии и Петербурга [4: 85].

В Сортавале и ее окрестностях растет производство. В 1902 году на 39 сортавальских фабриках и в ремесленных мастерских было занято 218 рабочих, общий объем продукции за год составил 392,8 тысячи марок. На рубеже XIX–XX веков в Сортавале возникают представительства банков. С развитием рыночных отношений росли доходы города. Так, например, за 1875–1904 годы они выросли почти в 8 раз [4: 85].

После открытия учительской семинарии и прокладки через Сортавалу Карельской железной дороги в городе начался период экономического и культурного подъема, под влиянием которого росла и численность населения города (см. табл. 2).

Таблица 2

Численность населения Сортавалы в 1880–1910 годах

|

Год |

Лютеране |

Православные |

Прочие |

Всего |

|

1880 |

742 |

144 |

4 |

890 |

|

1900 |

1856 |

183 |

2 |

2041 |

|

1910 |

2834 |

126 |

65 |

3085 |

Примечание. Источник: [9: 343].

Из приведенной табл. 1 видно, что Сортавала в начале ХХ века была небольшим городком. Для сравнения, в конце 1908 года население Выборга составляло 23554 чел.1

Сортавала была полиэтничным городом. Там проживали финны, карелы, шведы и русские. По данным на 1880 год, из 890 жителей Сортавалы финнов и карел было 697, шведов и шведоязычных финнов – 127, русских – 56 человек. Несмотря на небольшую численность постоянного русского населения, русский язык в Сортавале пользовался популярностью и был широко распространен благодаря близости России. В декабре 1903 года в Сортавале даже возник кружок русского языка, занятия которого посещали около 200 человек2.

В конфессиональном отношении Сортавала была городом, где сосуществовали лютеранская и православная конфессии. Лютеранство имело в городе давние культурные корни. Однако и у православия были сильные позиции. Это было связано с тем, что недалеко от Сортавалы находился крупнейший центр православия – Валаамский Спасо-Преображенский монастырь. Кроме того, православие было господствующей религией Российской империи. В Сортавале находилось два православных храма и подворье Валаамского монастыря: каменная Петропавловская церковь в Сортавале (построена в 1869–1873 годах, освящена в июле 1873 года, с 1946 года называется Никольской) и деревянная Никольская церковь в Риеккалансаари (первое упоминание относится к 1500 году, капитально реконструирована в 1890–1891 годах) [1: 446–449, 774–794].

Тем не менее на рубеже XIX–ХХ веков происходит существенное уменьшение православного населения. По данным на 1880 год, в городе проживало 742 лютеранина (83,4 % всего населения) и только 144 православных (16,6 % всего населения). В 1900 году численность православных снизилась почти вдвое и составила только 8,9 % населения города, тогда как лютеране составляли около 91 %. В 1910 году численность православных уменьшилась еще в 2 раза и составила только 4 % населения (вероятно, из-за сделанного в 1906 году облегчения перехода из православия в другую конфессию), лютеранское же население – около 96 %.

Лютеранская кирха была построена на горе Кисамяки (службы начались в 1801 году), перестроена в 1843–1844 годах и освящена в 1845 году (сгорела в результате бомбардировки советской авиацией 2 февраля 1940 года) [1: 524–530].

Рубеж XIX–XX веков стал также и временем впечатляющих успехов в благоустройстве города и улучшении условий жизни горожан. В 1871 году в городе появилось уличное освещение – 20 газовых фонарей. В 1874 году началась электрификация города, и в 1906 году на смену газовым фонарям пришли электрические, получавшие энергию от электростанции в Хе-люля, а затем в Питкякоски [9: 141]. В декабре 1885 года в Сортавале появились первые телефоны, а в 1888 году была организована телефонная компания, обслуживавшая 38 абонентов в городе и 5 в его окрестностях. В 1910 году в Сортавале 1 телефон приходился на 14 жителей. Первый водопровод был проведен в Сортавале в 1890 году, но он снабжал водой только учительскую семинарию, больницу и железнодорожную станцию. Общегородской водопровод был обустроен только в 1914–1926 годах [9: 141]. Источником воды стало озеро Хельмиярви, находившееся в 6 километрах от города. Сортавала была своего рода проводником различных экономических и культурных инноваций для жителей всего Северного Приладожья3.

Высокий уровень благосостояния, культуры и комфорта городской жизни привлекал в Сортавалу самых разных русских путешественников. Один из них, вероятно, педагог, побывавший в Сортавале в конце XIX века для организации познавательных экскурсий школьников, писал: « Из Гельсингфорса мы поехали по железной дороге в Сердоболь. Удивительно, для нас, русских, совсем непонятно, чтобы такой маленький городок, каков Сердоболь, был таким благоустроенным: мостовые, тротуары, водопровод, канализация, освещение, общественный великолепный (с цветниками, беседками, раковинами для музыки, кеглями, буфетом, театром и проч.) парк, телефоны во все дома – и все это в прекрасном виде и поряд-ке »4. Как видно из этой цитаты, автора привлекал в Сортавале комфорт городской жизни.

Часто русскими путешественниками, оставлявшими свои свидетельства о посещении Сортавалы, были православные паломники, направлявшиеся или возвращавшиеся с Валаама. В 1899 году такое паломничество совершила группа студентов Московской духовной академии. По его окончании был подготовлен своего рода отчет «Соловки и Валаам: дневник студентов-паломников»5. Студенты-паломники возвращались с Валаама в Петербург через Сортавалу. В своем отчете они написали: «…мы незаметно приблизились к Сердоболю. Наш пароход вошел в узкий пролив, который, углубляясь в берег, подходит к самому городу… Внимание паломников привлекала, прежде всего, православная церковь… Небольшая, белая, с пятью синими главами, она по своей архитектуре ничем не отличалась от наших обыкновенных деревенских церквей, но нам в высшей степени приятно было видеть православный храм в городе, где громадное большинство жителей принадлежит к иному вероисповеданию. Чем-то родным и дорогим сердцу повеяло на нас от этой православной святыни, и мы с особенным чувством пропели тропарь и величание Святителю Николаю (в честь которого построен храм), когда пароход поравнялся с церковью… По городу нам пришлось пройти всего две улицы. Одна из них спускается к самой пристани, а другая идет перпендикулярно первой. Судя по этим улицам и тем, в какие нам пришлось только заглянуть, Сердоболь – довольно опрятный город и производит приятное впечатление внешней благоустроенности и пла-номерности»6. Валаамским паломникам было удивительно увидеть в лютеранской Сортавале очаг православия.

На пароходе студенты-паломники познакомились с представительницей старинного рода сортавальских купцов – «местной интеллигентной дамой» Елизаветой Григорьевной Молдаковой7, по совету которой посетили местный этнографический музей, основанный, как уже отмечалось выше, О. А. Форсстрёмом. Музей находился в двух местах в разных концах города, и студенты-паломники успели посмотреть только одну из экспозиций, называвшуюся «Карельская изба» (Karjalan tupa). В тексте дневника дается подробное описание этого музея, причем названия экспонатов даны по-русски и по-фински. Затем студенты-паломники посетили картинную галерею в доме Елизаветы Ивановны Галлонблад8, чтобы «посмотреть картины, оригиналы лучших шведских художников», которые их владелица собиралась пожертвовать городу. Завершилось пребывание группы студентов-паломников в Сортавале посещением дачи архиепископа Финляндского и Выборгского Николая (Налимова) по приглашению ее хозяина. Дача находилась в двух верстах от Сортавалы в местечке Хюмпеля. В тот же день путешественники сели в поезд и отправились в Иматру.

Православные студенты-паломники воспринимали Сортавалу как островок православия в иноязычной и иноконфессиональной среде. На них город произвел большое положительное впечатление. Крупнейшим неудобством поездки по финскому Приладожью, отраженным в дневнике, было незнание финскими железнодорожными служащими русского языка: «…главное неудобство путешествия по Финляндии состояло в том, что кондукторы, не говоря уже о низшей поездной прислуге, очень и очень плохо изъясняются по-русски. Большинство из них знает только одно русское слово – “билет” »9.

Несколько публикаций, посвященных Сортавале, появилось на страницах официального печатного органа российского правительства на территории Финляндии «Финляндская газета» (подробнее о ней см.: [3: 113–114]). Так, в августе 1901 года там был опубликован очерк некоего офицера русской армии, посетившего Сортавалу в июне того же года по служебным делам. Он был в мундире и совсем не знал финского языка. О Сортавале у него остались такие воспоминания:

«В Сердоболе, куда поезд по живописной дороге, часто проходящей по самому берегу Ладожского озера, доставил меня к 1 часу дня, я нашел даже извозчика, говорящего по-русски. Он меня прямо с вокзала привез в учительскую семинарию, расположенную недалеко от станции, за городом. Она занимает 15 деревянных, отдельно стоящих в красивом парке, удобных зданий; к сожалению, я мог их осмотреть лишь снаружи; семинария была закрыта по случаю каникул, здания были заперты, и не у кого было спросить мне их показать. В ней находятся на полном содержании до 200 воспитанников и воспитанниц, приготовляющихся к учительской деятельности. Проездом в город я невольно обратил внимание на большой парк, вход в который в виде арки был декорирован гирляндами зелени и белосиними флагами. Извозчик мне сказал, что это городской парк Веккосалмен и что накануне в нем было народное гуляние. В этом парке на высокой горе есть беседка, из которой открывается роскошный вид на весь город и на Ладожское озеро.

Сердоболь гораздо больше Кексгольма10, в нем до 4000 жителей; основан в 1617 году; на окраине города я видел красивую православную церковь, но стоит она на пустыре, заросшем травой. Да и в городе трава растет по улицам и на площадях; чтобы как-нибудь от нее избавиться, некоторые домовладельцы обмазывают откосы тротуаров смолой. <...> „.в гостинице, куда я заехал пообедать. Очень любезный хозяин, хорошо говоривший по-русски, посадил меня в общей комнате за отдельный столик и принес мне последний номер “Нивы” 11 ...»12. Для этого офицера наиболее важным было знание местными финнами русского языка.

В январе 1904 года в «Финляндской газете» появился пространный путевой очерк «Сердоболь и его окрестности»13. Его автором был, вероятно, русский чиновник, долго служивший в Финляндии и знавший финский язык. По крайней мере, в тексте его очерка прослеживается знакомство автора с работой преподавателя Сортавальской учительской семинарии и известного исследователя Приладожской Карелии Оскара Адольфа Форсстрёма «Kuvia Raja-Karjalasta» («Картинки из пограничной Карелии»), вышедшей в 1895 году14.

Очерк начинается с общего описания Сортавалы: «За последнее десятилетие город возрос больше, чем на 600 жителей: в 1893 году население его едва равнялось одной тысяче, а теперь насчитывает свыше 1700 жителей. Город занимает красивое местоположение на высоком мысу, вдающемся в Ладогу, северная часть которой испещрена живописными островами различной величины и формы. Длинный залив Ваколахти разделяет Сердоболь на две части: северная половина и есть собственно город, где сосредоточены главные его учреждения: православный собор, лютеранская кирка, городская ратуша, отделение банка “Kansallis osake”, торговая площадь, магазины с лавками и т. п. Другая, южная часть, называется “Кюмеля” и соединена с городом длинным деревянным мостом для пешеходов. Для извощиков и проезжих проложена дорога вокруг залива. Эта новая часть города еще только обустраивается, а потому не приведена в надлежащий порядок; здесь всегда происходит движение рабочих: прокладывают новые улицы, строят дома, ставят телефонные столбы и проч. На этой же стороне находится и вокзал железной дороги, от которой проведена ветвь на пристань. Летом по ней совершается передача пассажиров и товаров с вокзала к пароходам и судам, пристающим к берегу и обратно. В 1880 году, когда в Кюмеля открывалась учительская семинария, эта местность была удалена от города на почтительное расстояние, теперь же она составляет нераздельную часть его»15.

Большое внимание в очерке уделено городской застройке: « Дома в Сердоболе, как и в других небольших городах Финляндии, преимущественно деревянные, одноэтажные с красивою отделкою снаружи и внутри; большая часть их выкрашены масляною краскою и отделены друг от друга зеленью разросшихся садов. Здесь каждое семейство не стесняется местом и любит жить особняком. На краю города расположен красивый парк, опрятно содержимый за городской счет… Почти посредине парка возвышается конусообразная горка, вся заросшая зеленью и местами усаженная цветами; по склонам ее вьется узенькая тропинка со ступеньками, а вершина украшена беседкою. Отсюда можно видеть весь город, а за ним расстилающийся обширный лес, растянувшийся вдаль насколько глаз хватит» 16.

Автор не мог не упомянуть и о сортавальских церквях. О православных храмах он писал: « В городе находятся две православных церкви и часовня, выстроенная валаамскими монахами на Валаамском подворье. Главный собор во имя Петра и Павла еще не стар; он выстроен только в 1873 году вместо бывшей старой деревянной церкви, находившейся вблизи лютеранской кирки. Другая небольшая церковь во имя св. Николая расположена в двух верстах от города на острове Реккала (греческий); она тоже еще новая; постройка ея относится к 1890 году. До этого времени здесь находился весьма старинный деревянный храм во имя того же святого. Построен он был еще во времена шведского владычества. На колокольне этой церкви есть разбитый колокол, который отлит был в Стокгольме, как говорит об этом надпись, сделанная на нем. Существует предание, что город Сердоболь со времени своего основания находился здесь, на Греческом острове. Около церкви расположено кладбище; между памятниками, поставленными над могилами, особенно выдается красивый и богатый памятник купца Ситонена 17 , на средства которого выстроена была в Кюмёля народная школа »18.

Среди других построек Сортавалы в очерке подробно описана ратуша: « Обращает на себя внимание весьма красивое здание городской ратуши, выстроенной по плану архитектора Ше-стрема 19 . Большой зал ратуши украшен хорошими произведениями финляндского художника Мунстергельма 20 , подаренными городу одним из его меценатов. В этом же самом здании находится историко-этнографический музей, в котором собраны предметы древнего и настоящего быта карелов, вещи их домашнего изделия и несколько сот орудий каменного века »21.

С симпатией в очерке охарактеризованы местные жители: «Большая часть населения города состоит из православных жителей; старики хорошо объясняются по-русски, но молодежь говорит исключительно только на финском языке; есть несколько семейств, говорящих по-шведски, но этот язык у них употребляется только в домашнем обиходе. Горожане ведут весьма простую патриархальную жизнь. В летнее время, когда покупателей мало, торговцы стоят или сидят у отворенных дверей лавок и переговариваются друг с другом через дорогу, подчас сходятся вместе и продолжают вести беседу тут же у входа в магазин. Местные покупатели тоже не спешат: идя в лавку, они также останавливаются с разговаривающими и вступают в общую беседу. Почти все горожане знакомы между собой, а потому при встрече всегда найдется предлог перекинуться несколькими словами и обменяться мыслями. В 8 часов вечера во всем городе тишина и движения никакого незаметно, разве только запоздавший посыльный, возвращаясь от соседа, пробежит посреди улицы и своими шагами нарушит общее безмолвие. Зимой и осенью в редком только окне можно увидеть освещение; после 9-ти часов уже весь город на ногах»22.

Отличительной чертой сортавальской жизни автор считает большое количество лютеранских и православных праздников, которые отмечал весь город: « Праздников у сердобольцев много. Как сказано выше, большая часть жителей православные. Свои праздники они справляют по православному обычаю, в силу постановления православной церкви, а лютеранские – они должны праздновать в силу финляндских гражданских законов, воспрещающих купцам открывать свои лавки и заниматься вообще торговлею. Школы также справляют двойные праздники, а так как почти весь Сердоболь состоит из людей торговых, учащих и учащихся да нескольких должностных чиновников, то на его долю много больше приходится праздников, чем на долю других городов Финляндии, где преобладающее население – лютеране;

в этих последних православный элемент теряется, и дни праздников православной церкви проходят незаметно в общей массе: школы на это время не закрываются, и торговля идет своим чередом »23.

В очерке дана характеристика и основных, с точки зрения автора, сортавальских периодических изданий: « В городе издаются: один небольшой журнал духовно-литературного содержания “Aamun Koitto” (“Утренняя заря”. – А. П.), выходящий раз в месяц под редакцией и ответственностью священника С. Окулова 24 , и газета “Laatokka”. Журнал издается на средства братства Сергия и Германа. Тут же при редакции “Aamun Koitto” находится и книжный склад братства, где продаются книги и брошюры на финском языке православно-религиозного содержания. Газета “Laatokka” выходит два раза в неделю. В ней заключаются отдельные статьи и фельетоны, сообщения из ближайших окрестностей и со всей Финляндии, в общем весьма тенденциозного характера »25. Последнее предложение отражало усилившееся на рубеже XIX–XX веков политическое противоборство между финским национальным движением и российским великодержавием.

Таким образом, в этом обширном очерке Сортавала получила всестороннюю характеристику. Автор уделил внимание описанию планировки и застройки города, его архитектуре и коммуникациям, наиболее значимым зданиям (православные храмы, лютеранская кирха и ратуша), с симпатией описаны местные жители и их образ жизни, кратко изложены сведения о городских периодических изданиях.

Итак, в восприятии Сортавалы русскими путешественниками конца XIX – начала ХХ века можно выделить следующее: Сортавала воспринималась как небольшой, комфортный для жизни город, как очаг православия в лютеранской стране. Авторы путевых очерков отмечали широкое распространение в городе русского языка.

SORTAVALA TROUGH THE EYES OF RUSSIAN TRAVELERS

IN THE LATE XIX – EARLY XX CENTURIES

Список литературы Сортавала глазами русских путешественников конца XIX - начала XX века

- Краснолуцкий А.Ю. Сортавала. СПб.: Площадь искусств, 2012. 760 с.

- Миронов Б.Н. Историческая социология России. СПб.: Издательский дом С.-Петербургского университета: Интерсоцис, 2009. 536 с.

- Назарова Е.Л. «Финляндская газета» о русификации Прибалтики и Финляндии (1900-1904)//Балтия в контексте Северного пространства. От Средневековья до 40-х годов XX века: Сборник статей по материалам XVI Всероссийской конференции по изучению истории, экономики, литературы и языка Скандинавских стран и Финляндии, г. Архангельск, 2008. М.: Изд-во Института всеобщей истории РАН (ИВИ), 2009. С. 113-146.

- Новоселова З.А. Сердоболь -уездный город Выборгской губернии XIX -начала XX вв.//Сортавальский исторический сборник. Вып. 1/Под ред. А.М. Пашкова. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2005. С. 80-91.

- Пашков А.М. Карельские просветители и краеведы XlX -начала XX века. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2010. 446 с.

- Пашкова А.А., Пашков А.М. Оскар Адольф Форсстрём (Хайнари) -финский педагог, общественный деятель и краевед Северного Приладожья//XVI конференция по изучению Скандинавских стран и Финляндии: Материалы конференции. Ч. 1. М.: Институт всеобщей истории; Архангельск: Поморский государственный университет, 2008. С. 98-99.

- Салонен В.В. Всефинляндские песенно-исполнительные праздники в городе Сортавала//Сортавальский исторический сборник. Вып. 1/Под ред. А.М. Пашкова. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2005. С. 150-163.

- Яатинен М.И. История строительства Сортавалы//Сортавальский исторический сборник. Вып. 1/Под ред. А.М. Пашкова. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2005. С. 45-52.

- Karttunen U. Sortavalan kaupungin historia. Sortavala: Sortavalan kaupunki, 1932. 348 s.