Сортовая специфика восприимчивости яровой пшеницы к токсикогенным грибам, влияющим на качество и экологическую безопасность зерна

Автор: Хижняк С.В., Мучкина Е.Я.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Растениеводство

Статья в выпуске: 10, 2014 года.

Бесплатный доступ

Среди трёх проанализированных сортов яровой пшеницы, культивируемых в Красноярском крае, сорт Новосибирская-31 является наиболее восприимчивым к токсикогенным грибам родов Fusarium и Al-ternaria, а сорт Ветлужанка - наименее восприимчивым.

Качество зерна, микроскопические грибы, пшеница, микотоксины

Короткий адрес: https://sciup.org/14083391

IDR: 14083391 | УДК: 632.4

Текст научной статьи Сортовая специфика восприимчивости яровой пшеницы к токсикогенным грибам, влияющим на качество и экологическую безопасность зерна

Введение. Среди болезней зерновых культур в Сибири в последние годы широкое распространение получили альтернариозы, вызываемые фитопатогенными грибами р. Alternaria, и фузариозы, вызываемые фитопатогенными грибами р. Fusarium . Эти грибы способны поражать все органы растения, включая семена, что ведёт не только к потерям урожая, но и к снижению потребительских и посевных качеств зерна, что не обеспечивает его экологическую безопасность.

Виды Alternaria, заражая зерно, не влияют на его массу. Инфицированные семена обычно крупные и хорошо выполненные, имеют нормальную всхожесть и прорастают без видимых аномалий [5, 7]. Влияние Alter- naria spp. на пищевые качества зерна проявляется в снижении выпечных качеств муки благодаря амилазной и протеолитической активности патогена [9]. Однако основная опасность, которую представляет присутствие видов Alternaria в зерне, – это загрязнение сельскохозяйственной продукции вторичными метаболитами гриба, токсичными для животных и человека. Токсины Alternaria spp. могут быть тератогенны, токсичны для эмбрионов или вызывать гематологические заболевания, а их концентрации в продукции растениеводства порой достигают существенных величин [4, 10]. С учётом современных таксономических данных можно утверждать, что на злаках обнаружено не менее 14 видов р. Alternaria [3], однако наиболее распространёнными возбудителями заболеваний зерновых в Красноярском крае являются виды A. tenuissima и A. infectoria [8].

При поражении грибами р. Fusarium зерно, как правило, щуплое и обладает пониженной всхожестью. Кроме этого, указанные грибы также выделяют ряд микотоксинов: дезоксиниваленол, ниваленол, Т-2 токсин, НТ-2, диацетоксисцирпинол, зеараленон, монилиформин, фумонизины и другие. Перечисленные токсины при попадании в организм человека вызывают не только поражение желудочно-кишечного тракта, сердечнососудистой и нервной систем, но и индуцируют хромосомные изменения в клетках. Особенностью грибов р. Fusarium является способность к продолжению их развития на зерне после уборки урожая, что ведёт к многократному увеличению содержания в нем микотоксинов при хранении [1, 6].

Цель исследования. Изучение сортовой специфики восприимчивости яровой пшеницы к альтер-нариозу и фузариозу семян на примере районированных в Красноярском крае сортов Ветлужанка, Омская-33 и Новосибирская-31.

Объекты и методы. Объектом исследования являлось зерно пшеницы сортов Новосибирская 31, Омская 33, Ветлужанка, полученное в ГП КК «Каратузское ДРСУ» Каратузского района Красноярского края, урожая 2013 г., по 2 кг семян в пробе.

Изучение заражённости семян проводили методом визуальной оценки (по 1000 семян из каждой пробы) и методом влажной камеры (по 100 семян из каждой пробы) [2]. При визуальной оценке отмечали семена с симптомами «чёрного зародыша» (возбудители – грибы рр. Bipolaris и Alternaria ), а также семена с розовой окраской (возбудители – грибы р. Fusarium ). Идентификацию возбудителей проводили по культуральноморфологическим признакам [2]. Статистический анализ осуществляли стандартными методами с использованием пакета StatSoft STATISTICA 6.0.

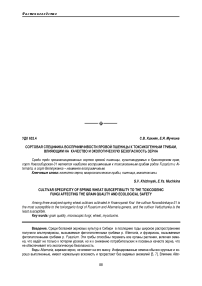

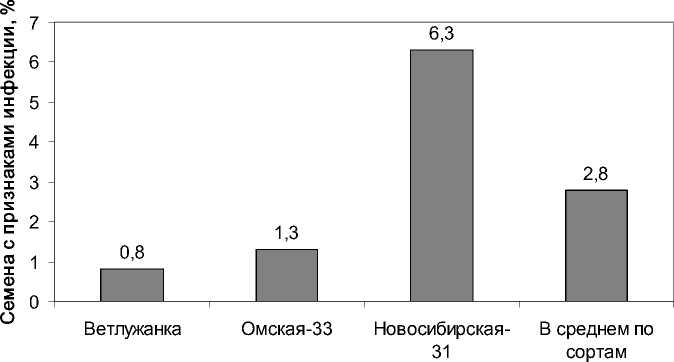

Результаты и их обсуждение. Визуальная оценка показала, что во всех исследованных пробах присутствуют семена с симптомами «чёрного зародыша». В пробах семян сортов Новосибирская-31 и Омская-33 также присутствуют семена с симптомами фузариоза, в пробе семян сорта Ветлужанка семена с признаками фузариоза не обнаружены. Общая встречаемость семян с признаками инфекции у разных сортов статистически значимо (p < 0,001 по критерию χ2) различается. Минимальный процент семян с признаками инфекции (0,8%) отмечен у сорта Ветлужанка, максимальный (6,3%) – у сорта Новосибирская-31 (рис. 1). Кроме этого, статистически значимо (p < 0,001 по критерию χ2) различается распространённость индивидуальных заболеваний – «чёрного зародыша» и фузариоза. Максимальная распространённость «чёрного зародыша» и фузариоза отмечена у сорта Новосибирская-31 (соответственно 4,2 и 2,1 %) (рис. 2).

Рис. 1. Доля семян изучаемых сортов с признаками инфекции по результатам визуального осмотра

Рис. 2. Распространённость «чёрного зародыша» и фузариоза у изучаемых сортов по результатам визуального осмотра

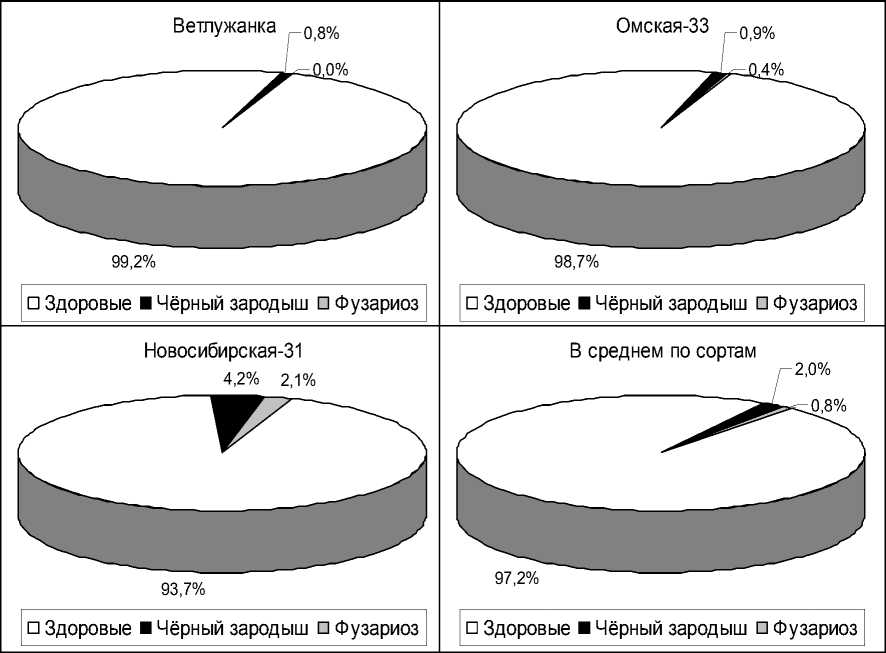

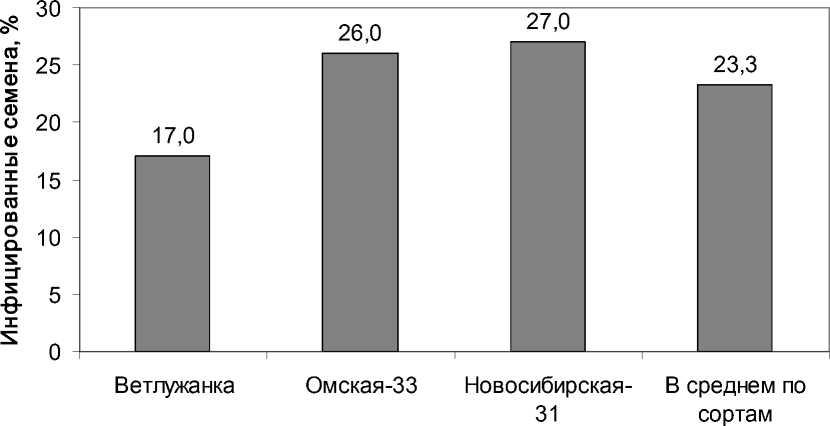

Анализ семян методом влажной камеры показал, что доля инфицированных семян (включая семена, не имеющие визуально заметных признаков поражения) варьирует от 17 % (сорт Ветлужанка) до 27 % (сорт Новосибирская-31) (рис. 3). Возбудители заболеваний представлены тремя родами: Alternaria , Bipolaris и Fusarium (рис. 4).

Рис. 3. Доля инфицированных семян изучаемых сортов по результатам анализа методом влажной камеры

Рис. 4. Заражённость семян изучаемых сортов по результатам анализа методом влажной камеры

В целом по трём изученным сортам преобладают представители р. Fusarium (11,3% семян). На втором месте находятся возбудители р. Alternaria (9,3% семян), на третьем – р. Bipolaris (2,7% семян). Однако состав возбудителей у исследуемых сортов статистически значимо (p < 0,01) различается, что обусловлено неодинаковой встречаемостью представителей рр. Fusarium и Alternaria у разных сортов. Так, максимальная встречаемость возбудителей р. Fusarium (19%) отмечена у сорта Новосибирская-31, минимальная (2%) – у сорта Ветлужанка. Максимальная встречаемость возбудителей р. Alternaria (13%) отмечена у сорта Ветлу-жанка, минимальная (5%) – у сорта Новосибирская-31. Статистически значимых различий по встречаемости возбудителей р. Bipolaris (2% у сорта Ветлужанка и по 3% у сортов Новосибирская-31 и Омская-33) не обнаружено.

Между распространённостью фузариоза семян, определённой методом визуальной оценки, и заражённостью семян грибами р. Fusarium , выявленной методом влажной камеры, наблюдается положительная корреляция (коэффициент корреляции 0,87, коэффициент ранговой корреляции 1,00). В то же время между распространённостью «чёрного зародыша» и выявленной методом влажной камеры заражённостью семян возбудителями данного заболевания наблюдается обратная связь. Так, у сортов Ветлужанка и Омская-33 зафиксирован высокий уровень инфицирования семян возбудителями «чёрного зародыша» грибами рр. Alternaria и Bipolaris (в сумме 15 % для Ветлужанки и 13 % для Омской-33) при низкой доле семян, имеющих симптомы заболевания «чёрный зародыш» (менее 1% для обоих сортов). В то же время у сорта Новосибир-ская-31 уровень инфицирования семян грибами рр. Alternaria и Bipolaris (8 %) близок к доле семян с симптомами «чёрного зародыша» (4,2 %).

Возможное объяснение данному феномену следующее. Можно предположить, что сорт Ветлужанка и в меньшей степени сорт Омская-33 обладают повышенной устойчивостью к заболеванию «чёрный зародыш». В этой связи инфицирование семян грибами рр. Alternaria и Bipolaris в большинстве случаев протекает бессимптомно и не отмечается при визуальном осмотре. В то же время сорт Новосибирская-31 неустойчив к «чёрному зародышу», в связи с чем у большинства инфицированных семян данного сорта это заболевание проявляется визуально.

В целом можно констатировать, что среди изученных сортов наиболее устойчивыми к токсикогенным грибам, поражающим зерно, является сорт Ветлужанка, наименее устойчивым – сорт Новосибирская-31.

Выводы

-

1. Семенная инфекция яровой пшеницы на юге Красноярского края в 2013 г. представлена в основном токсикогенными грибами рр. Alternaria и Fusarium , на долю которых в сумме приходится 88–89 % от общего числа инфицированных семян. Кроме этого, в составе возбудителей семенной инфекции выявлены грибы р. Bipolaris (11–12 % от общего числа инфицированных семян).

-

2. Доля инфицированных семян у изученных сортов статистически значимо различается, составляя в зависимости от сорта от 17 до 27 %. Распространённость заболевания «чёрный зародыш» составляет от 0,8 до 4,2 %, распространённость фузариоза семян – от 0 до 2,1 %.

-

3. Среди трёх проанализированных сортов яровой пшеницы сорт Новосибирская-31 является наиболее восприимчивым к токсикогенным грибам рр. Alternaria и Fusarium , сорт Ветлужанка – наименее восприимчивым к указанным возбудителям.