Состав диатомовых водорослей в ледовых взвесях Среднего Амура

Автор: Стенина А.С., Генкал С.И., Шестеркин В.П., Ким В.И., Крутикова В.О., Харитонова Г.В.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 1 т.21, 2018 года.

Бесплатный доступ

Представлены первые данные о составе диатомовых водорослей в шуговых взвесях р. Амур, исследованных в зимний период. Найдено 14 видов с разновидностями из 7 семейств, 2 вида установлены впервые для южной части Дальнего Востока. Основой агрегаций являются центрические виды, в основном из класса Coscinodiscophyсeae, семейства Stephanodiscaceae и рода Stephanodiscus. По частоте встречаемости и экологии среди других диатомовых выделяется Stephanodiscus hantzschii - индикатор загрязненных вод.

Ледовые взвеси, средний амур, диатомовые водоросли

Короткий адрес: https://sciup.org/143161718

IDR: 143161718 | УДК: 582.26

Текст научной статьи Состав диатомовых водорослей в ледовых взвесях Среднего Амура

Лед на водных объектах может содержать эвтрофирующие и загрязняющие вещества за счет захвата терригенного материала при льдообразовании, поступления аэрозолей атмосферных осадков и в результате эоловых процессов. Особенно много минеральных взвесей и органических веществ может содержать шуга [7]. Это совокупность ледяных частиц, представляющих собой сложную экологическую нишу из смеси водорослей подледных обрастаний, фитопланктона подледной воды, непланктонных группировок на частицах грунта, включенных в лед, и других организмов. Обычно шуга появляется перед ледоставом и во время ледохода. Для р. Амур образование шуги характерно не только при ледоставе, но и в зимний период. На некоторых участках она образуется в течение всей зимы и может накапливаться подо льдом. В протоках Хабаровского во-

дного узла до 50–60% площади поперечного сечения водного потока (от нижней кромки льда до дна) бывает заполнено шугой. На стрежне водного потока главного русла толщина слоя шуги может достигать 2 м [5].

Исследования о развитии водорослей в ледовом покрытии р. Амур немногочисленны [4, 10, 14 и др.], так как начались относительно недавно. Они в основном посвящены криоперифитону на нижней поверхности льда, в его толще и подледному фитопланктону. Сведения о водорослях ледовых взвесей (шуги) р. Амур нам неизвестны. Цель настоящей работы – определить ведущие виды диатомовых водорослей в ледовых взвесях Среднего Амура. Исследование этой группы организмов вследствие их индикационных свойств имеет большое значение для выявления состояния экосистем, их естественных и антропогенных изменений.

Объекты и методы исследования

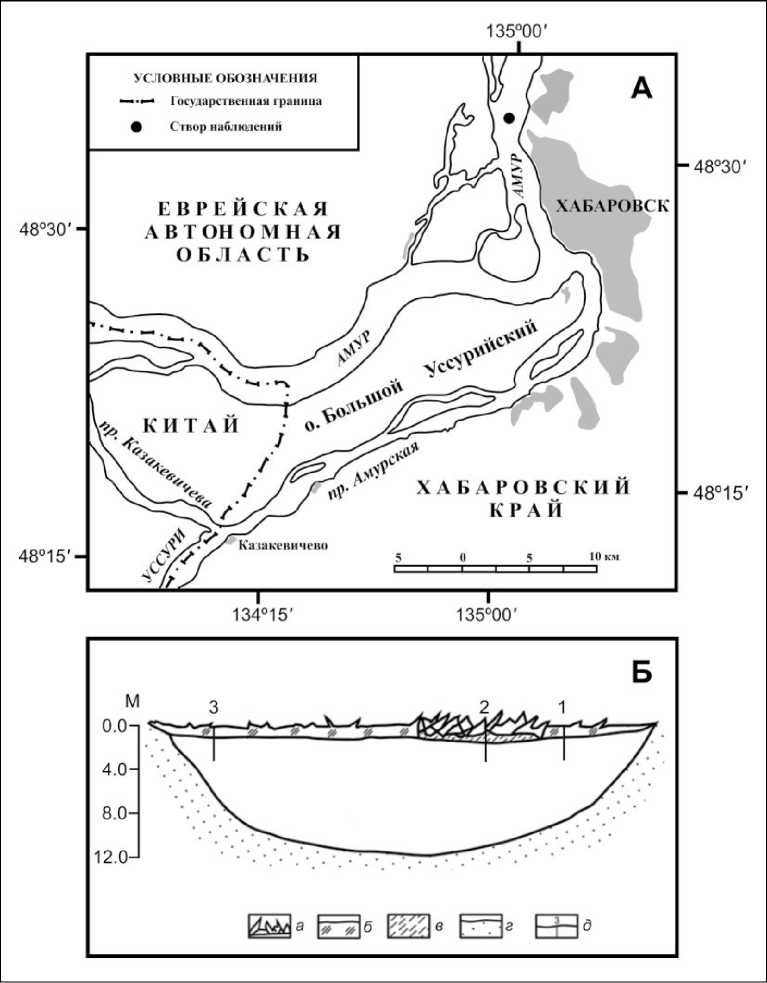

Материалом для изучения послужили пробы воды с ледяной взвесью, отобранные на р. Амур в январе 2017 г. у г. Хабаровска на створе, расположенном в 0,8 км ниже ж/д моста (рис. 1). Для отбора проб и последующего анализа были выбраны вертикали, характеризующие влияние притоков р. Амур (реки Уссури, Сунгари и Зея-Бурея): точки

1, 2 и 3 соответственно (350, 500 и 1100 м от правого берега). Пробы отбирались из пробуренной ледовым буром лунки пластмассовой емкостью в полиэтиленовые бутыли объемом 0,25 л [8].

Для анализа состава диатомовых водорослей несколько капель отобранной воды на следующий день после сбора были нанесены на столики микроскопа, высушены и напылены Pt. Изучение

Рис. 1. Схема расположения створа (А) и точек отбора образцов (Б): а – очень торосистый лед, б – лед с одиночными торосами, в – скопление шуги подо льдом, г – песчаное дно реки, д – точки отбора

Fig. 1. Scheme of sampling site (А) and sampling points (Б): а – very hummock ice, б – ice with single hummocks, в – the accumulation of ice suspensions slurries, г – sandy bottom River, д – sampling points препаратов проведено на сканирующем электронном микроскопе VEGA 3 LMH (TESCAN, Чешская Республика), для съемки применен детектор вторичных электронов (SE-детектор). Для анализа элементного состава наиболее репрезентативных участков использовали энергодисперсионный спектрометр X-max 80 (Oxford Instruments, Великобритания). Для идентификации диатомей были использованы основные определители, систематические сводки и отдельные публикации [2, 3, 18 и др.]. Современные номенклатурные изменения уточнены по AlgaeBase [17]. Эколого-географические характеристики приведены по литературным данным [1, 19].

Аналитические работы осуществлялись по принятым в гидрохимических исследованиях методам. Гранулометрический состав образцов был проведен на анализаторе размера частиц SALD-2300 (SHIMADZU, Япония). Исследуемые образцы для гомогенизации перед анализом в течение 10 с обрабатывали встроенным ультразвуковым диспергатором.

Результаты и обсуждение

Развитие диатомовых водорослей тесно связано с физико-химическими особенностями водной среды, особенно с рН, минерализацией и содержанием легко окисляемых органических веществ. Многолетними наблюдениями установлена значительная неоднородность состава амурской воды на обследованном участке, что обусловлено влиянием его основных притоков – р. Уссури (правобережная часть створа), р. Сунгари (центральная часть) и рек Зея и Бурея (левобережная часть) [12, 13]. Воды основных притоков Амура характеризуются большими различиями в содержании солей. Максимальной концентрацией главных ионов выделяются воды р. Сунгари. Существенно меньше, в 3–4 раза, содержится этих веществ в ультрапресных водах рр. Зея и Бурея. Поэтому у Хабаровска по ширине Амура минерализация воды и содержание в ней растворенных веществ распределены очень неравномерно, что наблюдается в течение ледостава [12]. Это связано с тем, что горизонтальное перемешивание в реках происходит медленнее вертикального [18]. Так, в зимнюю межень протока Казакевичева на отдельных участках перемерзает, в результате чего химический состав воды протоки Амурская и воды в районе Хабаровска (правобережная часть) определяется составом воды р. Уссури. Максимальной минерализацией и концентрацией главных ионов выделяется центральная часть (табл.), причем различия между ней и правобережной частью мало

s

HQ

)S s

S

§

S X

|

о" £ |

|||

|

д’ £ |

МП |

ОО СО |

ОО о" |

|

о’ л к |

40 о" |

CN о" |

|

|

§ |

ОО |

||

|

о" |

|||

|

о |

ОО CN |

LT) |

|

|

сл |

1П |

||

|

и |

ОО |

4О" |

|

|

о" и |

2 |

||

|

2 |

|||

|

и |

|||

|

in |

о" |

||

|

о к |

тг |

40^ |

|

|

и |

ОО CN |

40 LT) |

|

|

40 |

LT) |

ОО 4О" |

|

|

сЗ О д |

к 8 |

Н S у 8 |

О СП О § CQ |

Примечание: С – цветность, градус; ПО – перманганатная окисляемость, мгО/дм 3 ; М – минерализация

выражены. Содержание общего железа, необходимого элемента жизненного цикла диатомовых водорослей, превышает таковое в право- и левобережных частях русла в 2–4 раза. Обратная картина отмечается для органического вещества (повышенная цветность) и растворенного железа, что связано с заболоченностью левобережья. Кроме того, в воде центральной части русла выше содержание биогенных веществ, хлорид- и сульфат-ионов, катионов натрия преимущественно антропогенного генезиса. В левобережной части реки

минерализация в 2,3 раза ниже. Это связано с тем, что ледяной покров существенно ослабляет поперечное перемешивание потоков, интенсивность которого зимой в 6 раз меньше, чем летом [15].

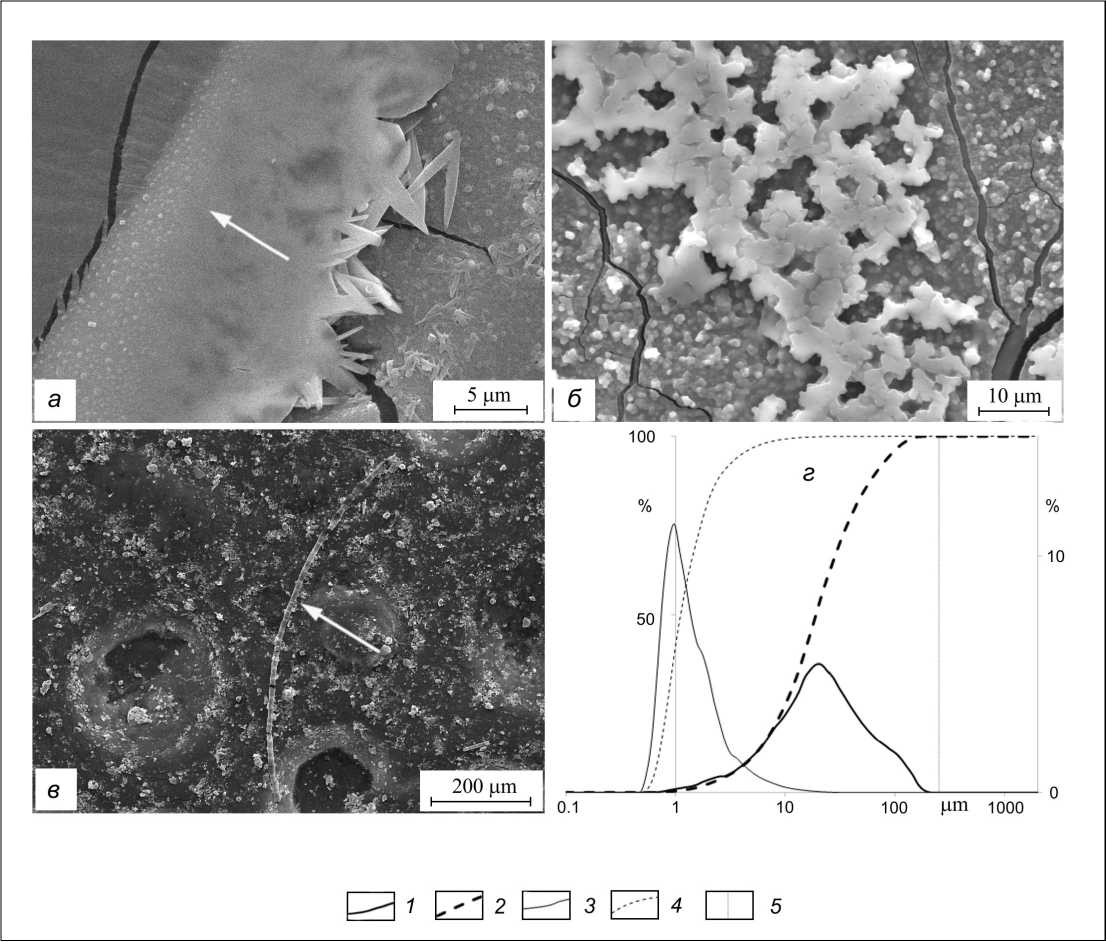

Содержание взвешенных частиц в воде правобережной и левобережной частей створа (точки 1 и 3), согласно данным электронной микроскопии и лазерной дифрактометрии (рис. 2), не превышает точности гранулометрического анализа. Минеральная часть представлена главным образом аморфным кремнеземом (рис. 2а) и солями

Рис. 2. Микрофотографии образцов ледовых взвесей р. Амур (а–в) и распределение частиц в них (д): т. 1, край высушенного образца, стрелка – аморфный кремнезем ( а ) и его центральная часть, выделения совместной кристаллизации солей ( б ); в – т. 2, стрелка – диатомея Aulacoseira islandica (РЭМ, SE-детектор); 1, 2 – распределение частиц по объему (дифференциальное и интегральное соответственно); 3, 4 – аналогичное распределение по числу частиц, 5 – граница размеров микроагрегатов, т. 2 ( д ). Остальные пояснения в тексте

Fig. 2. Microphotographs of the ice suspension samples of the Amur River (а–в) and particle-size distribution in it (д): point 1, edge of the dried sample, arrow – amorphous silica (а) and joint crystallization of salts (б); в – point 2, arrow – Aulacoseira islandica; 1, 2 – volume particle-size distribution (differential and cumulative curves); 3, 4 – number particle-size distribution, 5 – upper bound on the microaggregate size, point 2 (д). The rest of explanation is in the text кальция и натрия (рис. 2б), осаждение которых при высушивании происходит в порядке, обратном их растворимости; диатомовые водоросли встречаются единично. Наибольшее количество как взвесей (∼140 мг/дм3, мембранный фильтр 0,45 мкм), так и диатомовых водорослей (рис. 2в) встречается в воде центральной части створа (точка 2). По объему наиболее представительной является фракция крупной пыли (10–50 мкм), по числу частиц – илистая фракция (<2 мкм). Следует отметить, что зимой, как и в летний период [11], перенос тонких фракций происходит преимущественно в составе микроагрегатов: размер переносимых частиц не превышает 250 мкм (рис. 2г).

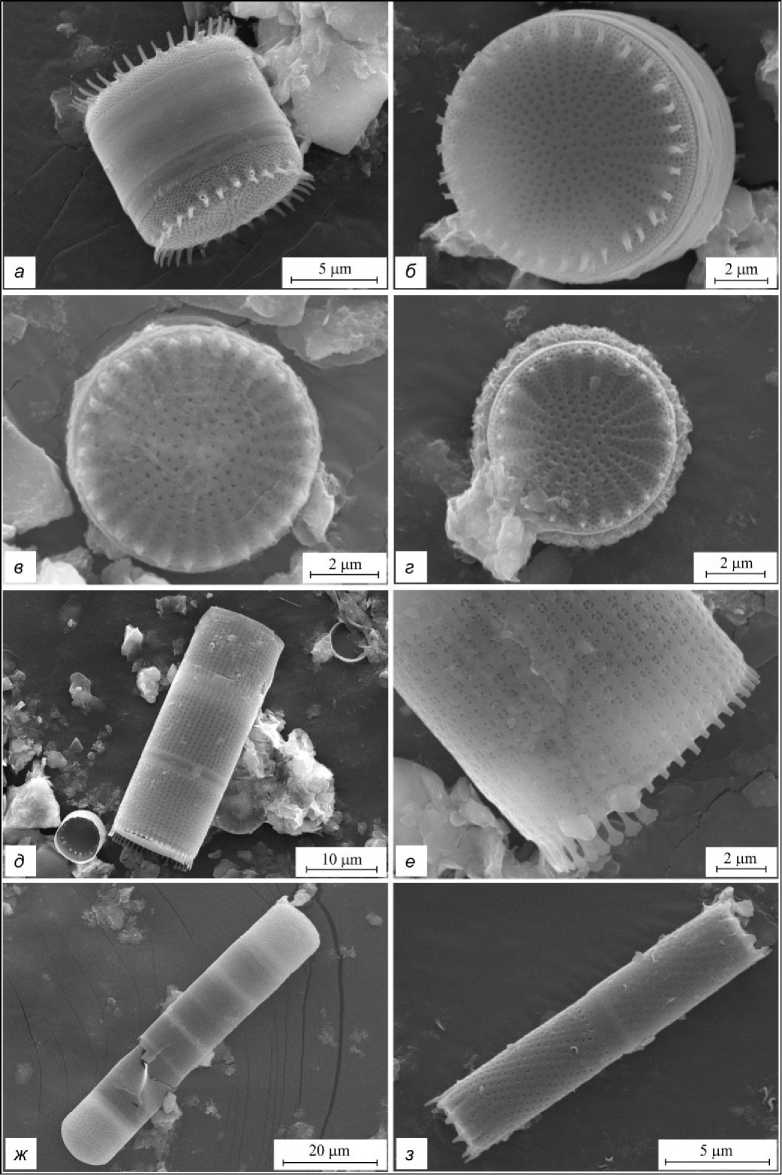

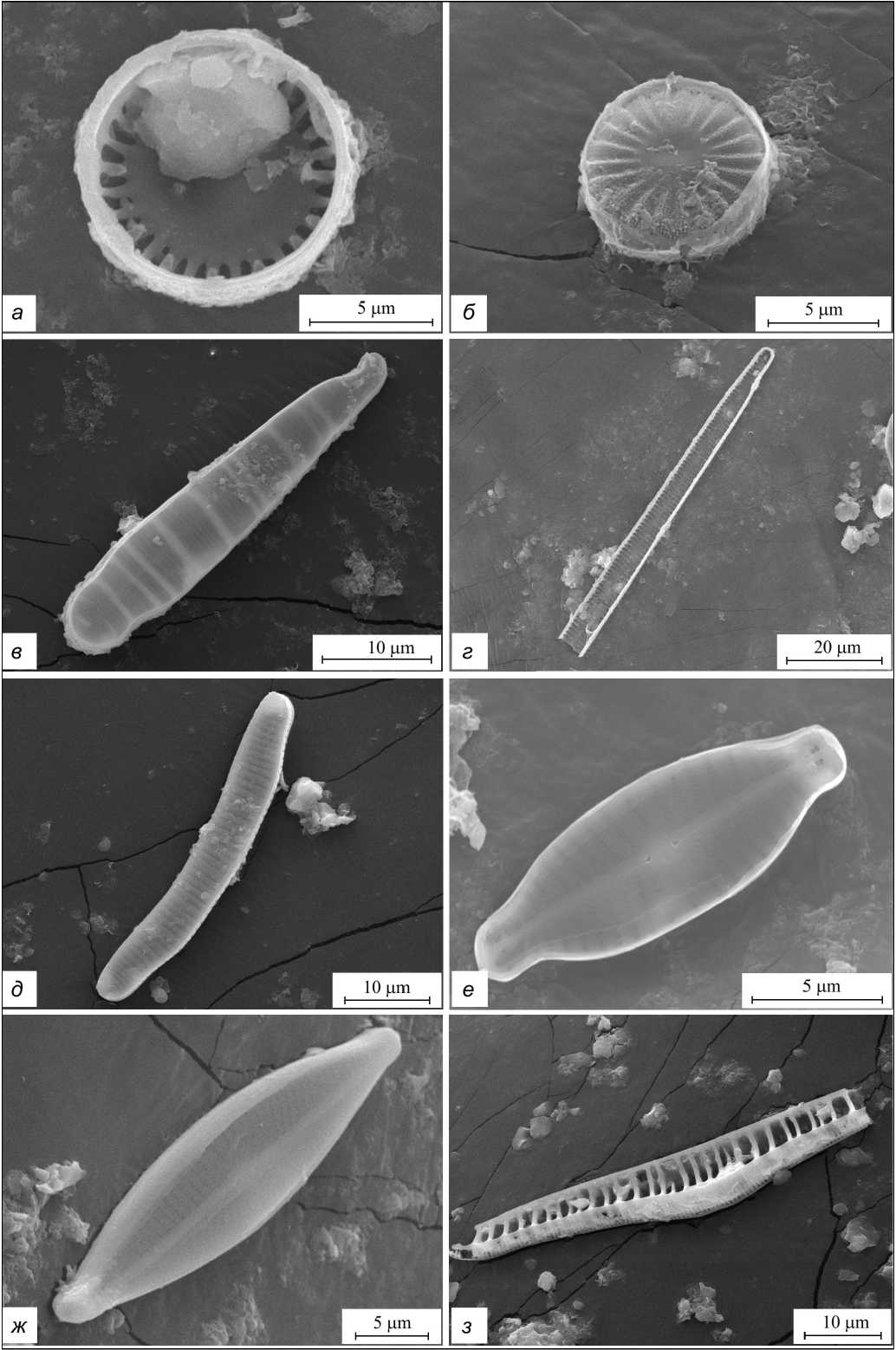

Всего на обследованных участках реки в пробах ледовых взвесей найдено 19 диатомовых водорослей, из них 14 определены до вида и 5 – до рода. Они относятся к 7 семействам (Stephanodis-caceae, Aulacoseiraceae, Fragilariaceae, Naviculace-ae, Cymbellaceae, Eunotiaceae, Rhopalodiaceae) и 7 соответствующим порядкам. Основное разнообразие приходится на центрические диатомеи из 2 родов: Stephanodiscus и Aulacoseira . Чаще других встречается Stephanodiscus hantzschii Grunow, ему сопутствуют S. invisitatus Hohn et Heller-mann, S. makarovae Genkal, S. minutulus (Kützing) Cleve et Möller. В состав диатомового комплекса входят также Aulacoseira islandica (O. Müller) Simonsen (найдена с ауксоспорами) и A. subarctica (O. Müller) Haworth (рис. 3). Их дополняют представители рода Cyclotella : Cyclotella scaldensis Muylaert et Sabbe, C. meduanae Germain и рода Cyclostephanos – Cyclostephanos dubius (Fricke) Round. Пеннатные диатомеи представлены немногочисленными бесшовными видами – Meridion circulare (Gréville) Agardh var. circulare et var. con-strictum (Ralfs) Van Heurck и Ulnaria ulna (Nitzsch) Compère. В числе шовных диатомовых отмечены единичные Eunotia soleirolii (Kützing) Rabenhorst, Geissleria similis (Krasske) Lange-Bertalot et Metzeltin, а также Cymbella sp., Navicula spp., Rhopalodia sp. (рис. 4). Новыми для южной части Дальнего Востока [6] являются 2 вида: Cyclotella scaldensis и Geissleria similis . Основная часть видового состава – космополиты, лишь виды рода Aulacoseira – холоднолюбивые, арктоальпийские.

Большей частью выявленные диатомовые – планктонные виды, на втором месте обитатели нескольких экологических группировок. По га-лобности это преимущественно индифференты, встречающиеся в водной среде со средней степенью солености; по отношению к рН – алкали-филы и алкалибионты, предпочитающие слабо- щелочную и щелочную среду, а также наличие легко окисляемых органических веществ [1]. Выделяется по частоте встречаемости и экологии Stephanodiscus hantzschii – галофил, алкалибионт, альфамезо-полисапроб, обитатель эвтрофных и гиперэвтрофных вод. Все его характеристики позволяют рассматривать этот вид как биоиндикатор в значительной степени загрязненных вод. Такое развитие этого вида в криоперифитоне и подледном фитопланктоне ранее не отмечалось [14]. Была зарегистрирована одновидовая популяция Melosi-ra islandica (Aulacoseira islandica) вследствие ее массового развития и скопления во льду с образованием до 96% биомассы и более, что позволяло оценивать этот вид как «абсолютного доминанта» [10]. Хотя в отдельные зимние периоды центрические диатомеи из родов Stephanodiscus и Cyclotella (без указания видовой принадлежности) участвовали в формировании подледного фитопланктона, достигая 44% биомассы. Изменение состава ведущих видов связано, возможно, с загрязнением вод р. Амур поступлением поллютантов из ее основного притока – реки Сунгари. Повышенная минерализация воды и более высокая концентрация хлоридов, сульфатов и соединений биогенных элементов (фосфора, азота, железа) стимулируют развитие Stephanodiscus hantzschii, первого по частоте встречаемости в центральной части русла, и подтверждают его биоиндикационные свойства. Массовое развитие этого вида и иных представителей рода Stephanodiscus выявлено и в других реках (Иртыш, Енисей, Волга, Дунай и т.д.), испытывающих антропогенное эвтрофирование и загрязнение [9 и др.]. О загрязненности водной среды Среднего Амура может свидетельствовать и аномалия створки Meridion circulare var. con-strictum (рис. 4), которую связывают с наличием в воде пестицидов [16].

Заключение

В результате исследований установлена неоднородность физико-химических свойств водной среды и компонентов шуги на разных участках р. Амур в зимний период. Максимальной минерализацией воды, содержанием минеральных взвесей и частой встречаемостью диатомовых водорослей выделяется центральная часть русла, что обусловлено влиянием р. Сунгари. Наибольшие различия отмечаются в содержании хлоридного, сульфатного, аммонийного, нитратного ионов, ионов натрия преимущественно антропогенного генезиса. В ледовых взвесях р. Амур найдено 14 видов диатомовых водорослей из 7 семейств с преобладанием Stephanodiscus hantzschii, разви-

Рис. 3. Центрические диатомовые родов Stephanodiscus и Aulacoseira в ледовых взвесях р. Амур: а , б – S. hantzchii Grunow; в – S. minutulus (Kützing) Cleve et Möller; г – S. makarovae Genkal; д – ж – A. islandica (O. Müller) Simonsen; з – A. subarctica (Müller) Haworth (РЭМ, SE–детектор). Остальные пояснения в тексте

Fig. 3. Centric diatoms of genera Stephanodiscus and Aulacoseira in the ice suspensions of the Amur River: а , б – S. hantzchii Grunow; в – S. minutulus (Kützing) Cleve et Möller; г – S. makarovae Genkal; д – ж – A. islandica (O. Müller) Simonsen; з – A. subarctica (Müller) Haworth.

The rest of explanation is in the text

Рис. 4. Центрические диатомовые рода Cyclotella (а, б), пеннатные бесшовные виды (в, г) и шовные виды диатомовых (д–з) в ледовых взвесях р. Амур: а – Cyclotella scaldensis Muylaert et Sabbe; б – C. meduanae Germain; в – Meridion circulare (Gréville) Agardh var. constrictum (Ralfs) Van Heurck; г – Ulnaria ulna (Nitzsch) Compère; д – Eunotia soleirolii (Kützing) Rabenhorst; е – Geissleria similis (Krasske) Lange-Bertalot et Metzeltin; ж – Navicula sp., з – Rhopalodia sp.

Остальные пояснения в тексте

Fig. 4. Centric diatoms of genus Cyclotella (а, б), Pennate seamless species (в, г) and diatoms with seam (д–з) in the ice suspensions of the Amur River: а – Cyclotella scaldensis Muylaert et Sabbe;

б – C. meduanae Germain; в – Meridion circulare var. constrictum (Ralfs) Van Heurck; г – Ulnaria ulna (Nitzsch) Compère; д – Eunotia soleirolii (Kützing) Rabenhorst; е – Geissleria similis (Krasske) Lange-Bertalot et Metzeltin; ж – Navicula sp., з – Rhopalodia sp. The rest of explanation is in the text тие которого связано с повышением концентрации главных ионов и соединений биогенных элементов.

Список литературы Состав диатомовых водорослей в ледовых взвесях Среднего Амура

- Баринова С.С., Медведева Л.А., Анисимова О.В. Биоразнообразие водорослей-индикаторов окружающей среды. Тель-Авив: Pilies Studio, 2006. 498 с

- Генкал С.И., Чекрыжева Т.А., Комулайнен С.Ф. Диатомовые водоросли водоемов и водотоков Карелии. М.: Научный мир, 2015. 202 с

- Диатомовые водоросли СССР (ископаемые и современные) Т. II, вып. 2/отв. ред. И.В. Макарова. СПб.: Наука, 1992. 125 с

- Лебедев Ю.М., Юрьев Д.Н., Сиротский С.Е. Зимний фотосинтез в р. Амур и развитие водорослей в связи с подледными световыми условиями//Круговорот вещества и энергии в водоемах. Вып. 1. Элементы биотического круговорота. Иркутск: СО АН СССР, 1981. С. 88-89

- Махинов А.Н., Ким В.И., Шмигирилов С.А. Строение льда и ледового покрова реки Амур в нижнем течении на участках разветвленного русла//Водные ресурсы. 2017. Т. 44, № 4. С. 1-10

- Медведева Л.А., Никулина Т.В. Каталог пресноводных водорослей юга Дальнего Востока России. Владивосток: Дальнаука, 2014. 271 с

- Немировская И.А., Кравчишина М.Д., Реджепова З.Ю. Органические соединения и взвесь в снежно-ледяном покрове и почвах в районах антарктических станций России//Лёд и снег. 2015. Т. 55, № 4. С. 114-126

- Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Л.: Гидрометеоиздат, 1977. 550 с

- Сокольский А.Ф., Евсеева С.С. Фитопланктон Нижней Волги и других рек Европы при антропогенном воздействии//Водные биоресурсы и их рациональное использование. Вестник Астраханского государственного техн. ун-та. 2011. № 2. С. 49-52

- Усольцева М.В., Никулина Т.В., Юрьев Д.Н., Лихошвай Е.В. К изучению развития и морфологических особенностей Aulacoseira islandica (O. Müller) Simonsen (Bacillariophyta)//Альгология. 2006. Т. 16, № 2. С. 145-155

- Шалдыбин М.В., Харитонова Г.В., Ким В.И., Лопушняк Ю.М., Уткина Е.В., Дембовецкий А.В., Коновалова Н.С., Юдина А.В., Шмигирилов С.А. Минералогия и состав отложений реки Амур в зоне влияния реки Сунгари//Тихоокеанская геология. 2016. № 1. С. 92-108

- Шестеркин В.П. Изменение химического состава речных вод в Хабаровском водном узле за столетие//Тихоокеанская геология. 2010. Т. 29, № 2. С. 112-118

- Шестеркин В.П. Сезонная и пространственная изменчивость химического состава вод Верхнего Амура//Региональные проблемы. 2016. Т. 19, № 2. С. 35-42

- Юрьев Д.Н., Лебедев Ю.М. Развитие ледового перифитона р. Амур в связи со световым фактором//Ботанический журнал. 1988. Т. 73, № 11. С. 1546-1551

- Engmann J.E., Kellerhals R. Transverse mixing in an ice-covered river//Water Resour. Res. 1974. Vol. 10, N 4. P. 775-784

- Falasco E., Bona F., Badino G., Hoffmann L., Ector L. Diatom teratological forms and environmental alterations: a review//Hydrobiologia. 2009. Vol. 623. P. 1-35

- Guiry, M.D., Guiry, G.M. AlgaeBase. World-wide electronic publication, National University of Ireland. Galway. 2017. URL: http://www.algaebase.org; searched on 15 May 2017 (дата обращения: 02.07.2017)

- Krammer K., Lange-Bertalot H. Bacillariophyceae. Teil 3. Centrales, Fragilariaceae, Eunotiaceae. 1991. Bd. 2/3. 576 p

- Van Dam H., Mertens A., Sinkeldam J. A coded checklist and ecological indicator values of freshwater diatoms from the Netherlands//Neth. J. Aquat. Ecol. 1994. Vol. 1, N 28. P. 117-133