Состав диатомовых водорослей в речных взвесях Среднего Амура (Дальний Восток)

Автор: Стенина А.С., Генкал С.И., Харитонова Г.В., Коновалова Н.С., Ким В.И.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 4 (28), 2016 года.

Бесплатный доступ

Представлены первые данные о составе диатомовых водорослей во взвесях из р. Амур, найденных в осенний период. Основой агрегаций являются центрические диатомовые, особенно из класса Coscinodiscophyceae, семейства Stephanodiscaceae и рода Stephanodiscus. Шесть видов: Aulacoseira cf. рusilla, Discostella pseudostelligera, Navicula gregaria, Stephanodiscus invisitatus, Thalassiosira faurii, T. cf. pseudonana выявлены как новые для альгофлоры р. Амур. Приводятся краткие диагнозы и фотографии видов.

Взвеси, диатомовые водоросли, река амур, дальний восток

Короткий адрес: https://sciup.org/14992861

IDR: 14992861 | УДК: 582.26.

Текст научной статьи Состав диатомовых водорослей в речных взвесях Среднего Амура (Дальний Восток)

Диатомовые – одна из наиболее разнообразных групп водорослей, для которых характерно широкое распространение и обитание в различных водных и наземных экологических группировках. Они довольно хорошо изучены в фитопланктоне как автономные одноклеточные или колониальные организмы. В меньшей степени известно об их участии в образовании агрегаций. Понятие дано по: [1,

-

2] . К таким скоплениям абиотической и биотической природы относятся взвеси. Они имеют большое значение в гидрологических и гидрохимических процессах рек, озер и морей, оказывая влияние на прозрачность, температуру воды, состав донных отложений, процессы их формирования и в итоге – на пелагические и бентические сообщества [3].

Однако компоненты таких агрегаций, особенно биотическая составляющая, мало изучены. В работах, касающихся проблем взвесей, приводятся данные в основном о тех или иных систематических группах водорослей, в том числе и диатомовых, которые нередко преобладают [4–7]. Указывается на присутствие центрических и пеннатных диатомей. Из родов приводятся Asterionella Hassal , Tabellaria Ehrenberg и некоторые другие.

Диатомовые водоросли в водоемах бассейна р. Амур достаточно хорошо изучены в течение длительного времени. Сведения об их составе в альго-флоре региона представлены в ряде обобщающих работ [8–13 и др.]. Объектами всестороннего изучения были все основные сообщества (фитопланктон, перифитон, фитобентос, криоперифитон), кроме взвесей.

Цель исследования – выявление видового состава диатомовых водорослей в агрегациях взвесей в водах р. Амур.

Материал и методы

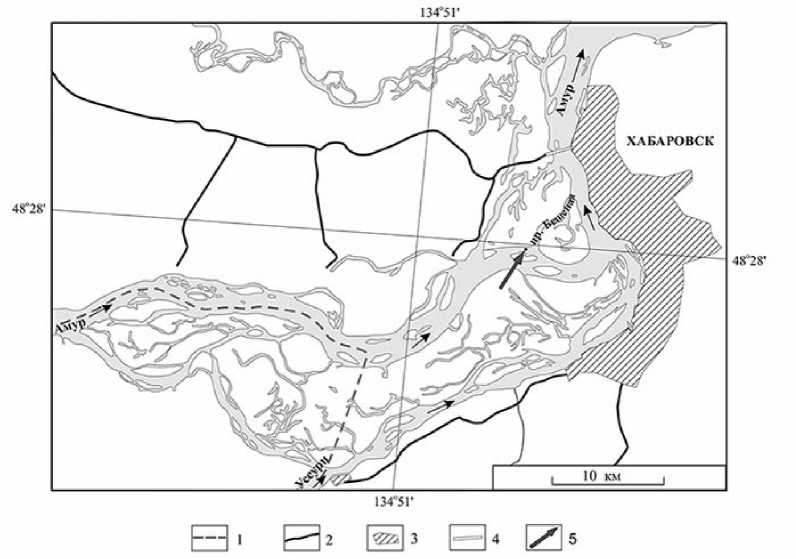

Материалом для изучения послужили пробы воды, отобранные 13 сентября 2015 г. в р. Амур. Станции (глубиной 1,5; 3,0; 6,0 м) располагались в основном русле реки в районе г. Хабаровск, у протоки Бешеная (см. рисунок). Отбор проб проведен батометром на каждой станции с глубины 0,5 м ниже поверхности воды и 0,5 м от дна [14]. Несколько капель отобранной воды на следующий день после сбора были нанесены на столики микроскопа, высушены и напылены – Pt. Изучение препаратов проведено в сканирующем электронном микроскопе VEGA 3 (TESCAN, Чешская Республика). Для идентификации были использованы основные определители, систематические сводки и отдельные публикации [15– 23 и др.]. Названия таксонов в списке даны в соответствии с системой Ф. Раунд с соавторами [24], современные номенклатурные изменения уточнены по Al-gaeBase [25]. Эколого-географические характеристики приведены по литературным данным [26–28 и др.].

Результаты и обсуждение

В осенних пробах взвесей из воды р. Амур в районе Хабаровского водного узла выявлено 16 видов диатомовых водорослей, которые относятся к 10 родам, 6 семействам, 5 порядкам, 3 классам. В основном это представители класса Coscinodisco-phyceae, среди них найдены новые для р. Амур виды (*). Кроме того, некоторые диатомовые определены только до рода ввиду невозможности их точной идентификации (неполнота и загрязненность створок, отсутствие положения со стороны створки). Ниже приводится список, краткие описания и фотографии диатомовых водорослей.

Класс COSCINODISCOPHYCEAE

Порядок THALASSIOSIRALES Glezer et Makarova Семейство Thalassiosiraceae Lebour

Род Thalassiosira Cleve

-

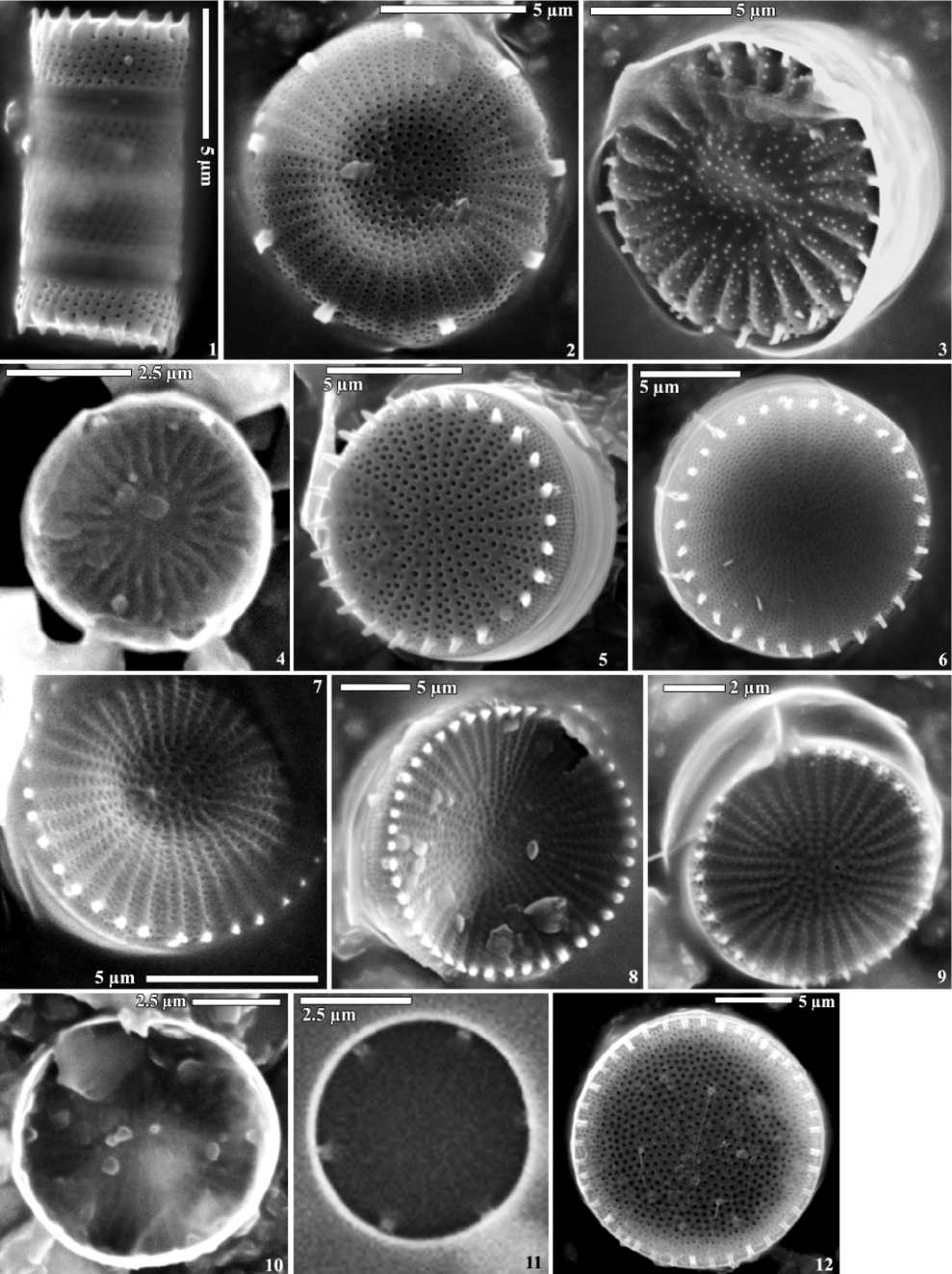

* Thalassiosira faurii (Gasse) Hasle 1975 [29] ( = Coscinodiscus faurii Gasse). Створка диаметром 16,5 мкм, 11 ареол в 10 мкм, краевых выростов 8 в 10 мкм (табл. I, 12 ).

Рис. Карта-схема района исследований: 1 – государственная граница, 2 – автомобильные дороги, 3 – населенные пункты, 4 – железнодорожный мост, 5 – место отбора образцов.

Табл. I. Центрические диатомовые во взвесях р. Амур: 1 – Aulacoseira cf. Pusilla; 2 – Cyclostephanos dubius; 3 – Cyclotella meneghiniana; 4 – Discostella pseudostelligera; 5, 6 – Stephanodiscus hantzschii; 7 – S. cf. Delicates; 8 – S. invisitatus; 9 – S. makarovae; 10 – то же, створка с внутренней поверхности; 11 – Tha-lassiosira pseudonana; 12 – T. faurii .

Экология. Морской вид. Характерен для соленых, щелочных вод [30]. По некоторым данным пресноводный вид [31]. Распространение. Озера юго-восточной Азии и Африки [25]. Редкий для России вид. Найден в водохранилищах Нижней Волги [29–32], Приморском крае [33]. Л.Г.Корнева [34] характеризует этот вид как инвазийный. Для р. Амур приводится впервые.

-

* Thalassiosira cf . pseudonana Hasle et Heimdal 1970 [17, 20: 41, табл. 2: 1]. Диаметр 4,6 мкм, краевых выростов с опорами на створке 6 (табл. I, 11 ).

Экология. Мезогалоб, алкалифил. По разным данным, β–, α–мезосапроб характерен для гиперэвтрофных вод. Распространение . Бореальный, широко распространенный вид [35]. В р. Амур ранее не был отмечен.

Семейство Stephanodiscaceae Glezer et Makarova Род Cyclotella (Kützing) Brébisson

Cyclotella meneghiniana Kützing 1844 [17]. Диаметр створки 24,4 мкм, штрихов 10 в 10 мкм (табл. I, 3 ).

Экология. Пресноводный, планктонно-бентосный вид, галофил, алкалифил, α–мезосапроб, по некоторым данным o–α–мезосапроб. Распространение. Космополит, широко распространен в водоемах различных типов.

Род Cyclostephanos Round ex Round

Cyclostephanos dubius (Fricke) Round 1982 [17] (= Stephanodiscus dubius (Fricke) Hustedt). Диаметр створки 11–11,4 мкм, рядов 16 и ареол 30–40 в 10 мкм (табл. I, 2 ).

Экология. Пресноводный, планктонный, ин-дифферент по отношению к содержанию солей в воде, алкалифил, по разным данным, o–β, β–мезо-сапроб. Распространение. Бореальный, ограниченно распространенный вид.

Род Discostella Houk et Klee

-

* Discostella pseudostelligera (Hustedt) Houk et Klee 2004 [18] ( = Cyclotella pseudostelligera Hustedt). Диаметр створки 5 мкм, 30 штрихов в 10 мкм (табл. I, 4 )). Экология. Пресноводный, планктонный вид, индифферент по отношению к содержанию солей в воде, циркумнейтральный; o–β, β– мезосапроб. Распространение. Широко распространенный вид, космополит. Отмечен в водоемах Приморского края [12], в р. Амур найден впервые.

Род Stephanodiscus Ehrenberg

Stephanodiscus cf. delicatus Genkal 1985 [18]. Диаметр створки 8,3 мкм, штрихов 14 в 10 мкм (табл. I, 7 ).

Экология. Пресноводно–солоноватоводный, циркумнейтральный планктонный вид; β–мезоса-проб, чаще встречается в мезотрофно-эвтрофных водах. Распространение . Космополит.

Stephanodiscus hantzschii Grunow 1880 [17]. Диаметр створки 8–13,6 мкм, штрихов 7–14, ареол 30–35 в 10 мкм (табл. I, 5,6 ).

Экология. Пресноводный, планктонный вид, индифферент по отношению к содержанию солей в воде, алкалифил; α–β–мезосапроб, по другим данным, α–мезосапроб–полисапроб. Распростране- ние. Космополит, широко распространен в различных типах водоемов.

-

* Stephanodiscus invisitatus Hohn et Hellerman 1963 [17, 18] ( = Cyclostephanos invisitatus (Hohn et Hellerman) Theriot, Stoermer et Hakansson). Диаметр створки 7,2–10,2 мкм, штрихов 12–14, ареол 30–40 в 10 мкм. Около центра одиночный вырост с опорами (табл. I, 8 ).

Экология. Пресноводный, планктонный вид, индифферент по отношению к содержанию солей в воде, алкалифил; o–β, β–мезосапроб, индикатор начальной стадии эвтрофирования. Распространение. Космополит. Приводится для Приморского края [12], для р. Амур отмечен впервые.

Stephanodiscus makarovae Genkal 1978 [18]. Диаметр створки 7,4–8,3 мкм; штрихов 14–20 в 10 мкм (табл. I, 9 ).

Экология. Пресноводный, планктонный. Распространение. Широко распространен в водоемах России.

Порядок AULACOSEIRALES Crawford Семейство Aulacoseiraceae Crawford Род Aulacoseira Thwaites

-

* Aulacoseira cf. pusilla (F. Meister) A.Tuji et A.Houk 2004 [18] (= Melosira pusilla F. Meister). Диаметр створки 5,3 мкм, высота загиба створки 3,3 мкм, рядов ареол 20 в 10 мкм; в ряду 14 ареол в 10 мкм (табл. I, 1 ).

Экология. Пресноводный вид. Встречается в эвтрофных озерах, реках, водохранилищах, приводится для Японии [36]. Распространение . Космополит. В р. Амур отмечен впервые.

Класс FRAGILARIOPHYCEAE Round Порядок FRAGILARIALES Silva Семейство Fragilariaceae (Kützing) De Tony Род Diatoma Bory

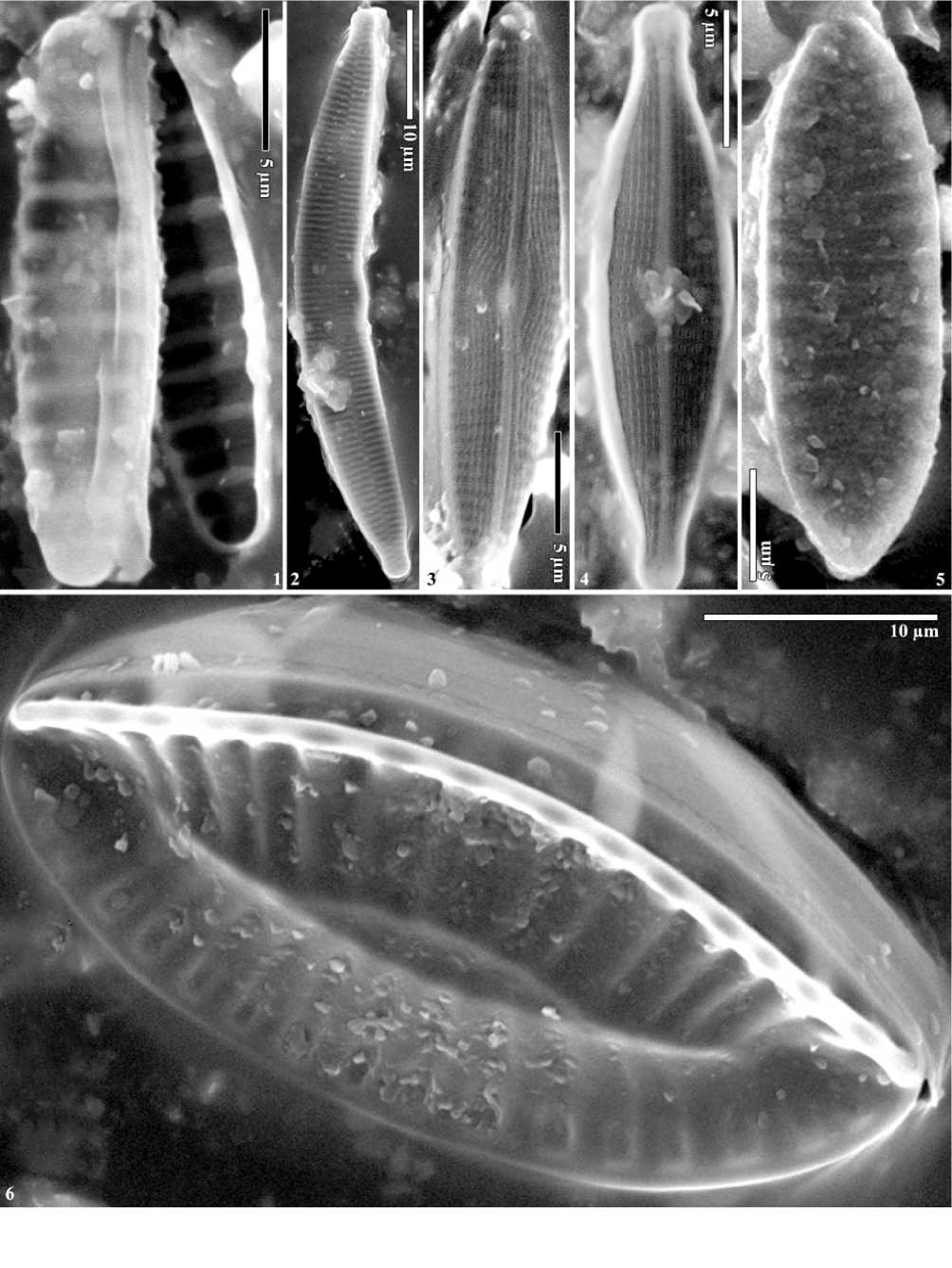

Diatoma moniliformis Kützing 1833 [17, 23: 57, табл. 22: 7]. Длина створки 20 мкм, ширина 5 мкм, ребер 6 в 10 мкм (табл. II, 1 ).

Экология. Бентосный вид, галофил, алкали-фил; β–мезосапроб. Распространение . Космополит.

Род Hannaea Patrick

Hannaea arcus (Ehrenberg) Patrick 1961 [17]. Длина створки 51,5, ширина 6,6 мкм, штрихов 18 в 10 мкм (табл. II, 2 ).

Экология. В водоемах с низким содержанием ионов и нейтральной средой; олигосапроб. Распространение . Аркто-альпийский, широко распространенный вид.

Класс BACILLARIOPHYCEAE Haeckel Порядок NAVICULALES Bessey Семейство Naviculaceae Kützing Род Navicula Bory

Navicula cf. cryptotenella Lange–Bertalot 1985 [15]. Длина створки 29,5 мкм, ширина 5,9 мкм, штрихов 14 в 10 мкм (табл. II, 3 ).

Экология. Бентосный вид, индифферент по отношению к солености, алкалифил; β–мезосапроб. Распространение . Широко распространенный вид, космополит.

Табл. II. Пеннатные диатомовые во взвесях р. Амур: 1 – Diatoma moniliformis , 2 – Hannaea arcus, 3 – Na-vicula cf. cryptotenella, 4 – N. gregaria, 5 – Surirella angusta , 6 – S. helvetica.

* Navicula gregaria Donkin 1861 [15]. Длина створки 21 мкм, ширина 5 мкм, штрихов 18 в 10 мкм (табл. II, 4 ).

Экология. Характерен для эвтрофных и гиперэвтрофных водоемов, мезогалоб, алкалифил. По разным данным, α–мезосапроб, полисапроб. Распространение. Широко распространенный вид, космополит.

Порядок SURIRELLALES Mann Семейство Surirellaceae Kützing Род Surirella Turpin

Surirella angusta Kützing 1844 [16]. Длина створки 25,4 мкм, ширина 8,2, ребер 7 в 10 мкм (табл. II, 5 ).

Экология. Индифферент по отношению к солености воды, алкалифил; β–мезосапроб. Распространение . Широко распространенный вид, космополит.

Surirella helvetica Brun 1880 [16, 23: 82, табл. 99: 5] (= Surirella linearis W. Smith var. helvetica (Brun) Meister). Длина створки 43,9 мкм, ребер 4 в 10 мкм (табл. II, 6 ).

Экология. Бентосный вид, циркумнейтраль-ный, индифферент по отношению к солености воды. Олигосапроб, по некоторым данным, β–мезосапроб. Распространение. Бореальный вид.

Исследования показали, что основу взвесей составляют в основном центрические диатомовые, образующие агрегации с другими водорослями, беспозвоночными организмами, бактериями и неорганическими частицами. Наибольшее количество клеток, образующих такие скопления, приходится на виды из рода Stephanodiscus благодаря их морфологии и жизненной стратегии: наличию шипов и способности прикрепляться к другим, меньшим по размеру агрегациям. Кроме такой механической связи большое значение имеет выделение органических веществ в результате физиологических процессов [3], что обеспечивает прилипание клеток. Диатомовые водоросли способны образовывать из полисахаридных экссудатов гелеподобные слизистые частицы, которые способствуют скоплению клеток и слипанию их с иными элементами агрегаций [37]. На примере донных отложений показано снижение скорости их эрозии при увеличении концентрации углеводов, выделяемых диатомовыми [38].

В меньшей степени в агрегациях представлены виды из родов Cyclostephanos, Cyclotella и Thalassiosira. Нередко встречается Aulacoseira cf. pusilla, а также представители рода Navicula (N. gregaria, N. cf. cryptotenella, Navicula sp.). Им сопутствуют Diatoma moniliformis, Surirella angusta, S. helvetica, Ulnaria sp., Pinnularia sp., виды из семейства Fragilariaceae и другие диатомовые, определенные только до рода. В отличие от предыдущих лет наблюдается большее развитие одноклеточных центрических в планктоне, из которого они включаются в агрегации. В пробах не отмечены виды из рода Aulacoseira, приводимые ранее для планктона р. Амур: Aulacoseira granulata – в летний и A. islan-dica – в зимне-осенний периоды [10, 13, 39]. Большая часть выявленных видов – индикаторы вод, умеренно загрязненных легко окисляемыми орга- ническими веществами, показатели мезотрофных или эвтрофных условий водной среды. Обилие центрических может быть связано с эвтрофирова-нием вод реки, обусловленным как антропогенным влиянием, так и катастрофическим наводнением 2013 г.

Заключение

Диатомовые водоросли представляют собой непременный компонент взвесей в водах р. Амур. Значительное участие в формировании агрегаций принимают центрические диатомовые, особенно одноклеточные из семейства Stephanodiscaceae. Им сопутствуют пеннатные подвижные виды из родов Navicula, Pinnularia, Surirella, а также бесшовные представители семейства Fragilariaceae и другие. Во взвесях р. Амур найдены шесть новых для альго-флоры реки видов. Изменения доминирующих комплексов в сторону одноклеточных центрических, особенно видов рода Stephanodiscus , свидетельствуют о происходящих в реке процессах эвтрофирования.

Список литературы Состав диатомовых водорослей в речных взвесях Среднего Амура (Дальний Восток)

- Миркин Б.М., Розенберг Г.С., Наумова Л.Г. Словарь понятий и терминов современной фитоценологии. М.: Наука, 1989. 223 с

- Дмитриева В.А., Дмитриев В.В. Русско-английский словарь терминов по микробиологии. М.: Наука, 1991. 248 с

- Zimmermann-Timm H. Characteristics, dynamics and importance of aggregates in rivers -An Invited Review//Internat. Rev. Hydrobiol. 2002. Vol. 87. № 2-3. C. 197-240

- Диатомовые водоросли во взвеси в северной части Белого моря/Г.С.Голикова, Н.М.Кривоносова, В.С.Медведев, Г.А.Нагаева//Процессы развития и методы исследований прибрежной зоны моря. М.: Наука, 1972. С. 155-173

- Кравчишина М.Д. Вещественный состав водной взвеси Белого моря: Автореф. дис. … канд. геол.-минерал. наук. М.: Институт океанологии им. П.П. Ширшова, 2007. 32 с

- Распределение и состав взвеси в озерах Кенозерского национального парка (Архангельская область)/К.В.Филина, В.П.Шевченко, Н.М.Кокрятская, А.В.Чупаков//Современные проблемы науки и образования. М., 2012. № 6. С. 633. URL: www.science-education.ru/106-7950

- Гранулометрический и микроэлементный состав донных отложений реки Амур в среднем и нижнем течении/С.Е.Сиротский, Г.В.Харитонова, В.И.Ким, М.А.Климин, Н.П. Чижикова, З.Н. Тюгай, Н.С. Коновалова, Е.В.Уткина//Чтения памяти Владимира Яковлевича Леванидова. Владивосток: Дальнаука, 2014. Вып. 6. С. 629-635

- Юрьев Д.Н., Лебедев Ю.М. Развитие ледового перифитона р. Амур в связи со световым фактором//Бот. журн. 1988. Т. 73. № 11. С. 1546-1551

- Баринова С.С., Медведева Л.А. Атлас водорослей-индикаторов сапробности (российский Дальний Восток). Владивосток: Дальнаука, 1996. 364 с

- Медведева Л.А., Сиротский С.Е., Оглы З.П. Водоросли бассейна реки Амур (Россия): Литературный обзор//Биогеохимические и гидроэкологические особенности экосистем бассейна реки Амур. Вып. 11. Владивосток: Дальнаука, 2001. С. 151-174

- Медведева Л.А., Сиротский С.Е. Аннотированный список водорослей реки Амур и водоемов его придаточной системы//Биогеохимические и геоэкологические исследования наземных и пресноводных экосистем. Вып. 12. Владивосток: Дальнаука, 2002. С. 130-218

- Медведева Л.А., Никулина Т.В. Каталог пресноводных водорослей юга Дальнего Востока России. Владивосток: Дальнаука, 2014. 271 с

- Никулина Т.В. Видовой состав альгофлоры Нижнего Амура в 2005-2014 гг. и оценка качества воды по данным биологического анализа//Чтения памяти Владимира Яковлевича Леванидова. Вып. 6. Владивосток: Дальнаука, 2014. С. 483-500

- Руководство по методам гидробиологического анализа поверхностных вод и донных отложений/Под ред. В.А. Абакумова. Л.: Гидрометеоиздат, 1983. 239 с

- Krammer K., Lange-Bertalot H. Bacillariophyceae. Teil 1: Naviculaceae//Sußwasserflora von Mitteleuropa. Stuttgart, Jena, 1986. Bd. 2/1. 876 s

- Krammer K., Lange-Bertalot H. Bacillariophyceae. Teil 2. Bacillariaceae, Epithemiaceae, Surirellaceae. 1988. Bd. 2/2. 596 s

- Krammer K., Lange-Bertalot H. Bacillariophyceae. Teil 3. Centrales, Fragilariaceae, Eunotiaceae. Bd. 2/3. 1991. 576 s

- Диатомовые водоросли СССР (ископаемые и современные)/Отв. ред. И.В. Макарова. СПб.: Наука, 1992. Т. II. Вып. 2. 125 с

- Lange-Bertalot H., Genkal S. Diatoms from Siberia I. Islands in the Arctic Ocean (Yugorsky-Shar Strait)//Iconogr. Diatomol: annotated diatom micrographs. Ruggell, 1999. Vol. 6. 304 p

- Поповская Г.И., Генкал С.И., Лихошвай Е.В. Диатомовые водоросли планктона озера Байкал: атлас-определитель. Новосибирск: Наука, 2002. 168 с

- Håkansson H.A Compilation and evaluation of species in the genera Stephanodiscus, Cyclostephanos and Cyclotella with a new genus in the family Stephanodiscaceae//Diatom Res. 2002. Vol. 17 (1). P. 1-139

- Генкал С.И., Вехов Н.В. Диатомовые водоросли водоемов Русской Арктики: архипелаг Новая Земля и остров Вайгач. М.: Наука, 2007. 64 с

- Диатомовые водоросли планктона реки Свислочь и ее водохранилищ/С.И. Генкал, М.С. Куликовский, Т.М. Михеева, И.В. Кузнецова, Е.В. Лукьянова. М.: Научный мир, 2013. 236 с

- Round F.E., Crawford R.M., Mann D.G. The diatoms. Biology, morphology of genera. Cambridge, New York, Port Chester; Melbourne; Sydney, 1990. 747 p

- Guiry M.D., Guiry G.M. AlgaeBase. World-wide electronic publication, National University of Ireland, Galway. 2015. http://www.algaebase.org; searched on 06 December 2015

- Van Dam H., Mertens A., Sinkeldam J. A coded checklist and ecological indicator values of freshwater diatoms from the Netherlands//Neth. J. Aquat. Ecol. 1994. Vol. 1. № 28. P. 117-133

- Баринова С.С., Медведева Л.А., Анисимова О.В. Биоразнообразие водорослей-индикаторов окружающей среды. Tel-Aviv: Pilies Studio, 2006. 498 p

- Hofmann G., Werum M., Lange-Bertalot H. Diatomeen im Süβwasser-Benthos von Mitteleuropa/Ed. by H. Lange-Bertalot. Ruggell, 2011. 908 s

- Генкал С.И., Корнева Л.Г. Новые находки диатомовых водорослей (Centrophyceae) из волжских водохранилищ//Альгология. 2001. Т. 11. № 4. С. 457-461

- The diatoms. Applications for the environmental and Earth sciences/Eds. J.P. Smol, E.F. Stoermer. Cambridge: University Press, 2010. 667 p

- Генкал С.И., Щербак В.И., Майстрова Н.В. Морфологическая изменчивость и таксономия Thalassiosira faurii (Gasse) Hasle (Bacillariophyta)//Новости систематики низших растений. СПб., М.: Товарищество научных изданий КМК, 2007. Т. 41. С. 26-32

- Генкал С.И., Беляева П.Г. Диатомовые водоросли (Centrophyceae) Камского водохранилища (Россия)//Альгология. 2011. Т. 21. № 3. С. 312-320

- Medvedeva L.A., Nikulina T.V., Genkal S.I. Centric diatoms (Coscinodiscophyceae) of fresh and brackish water bodies of the southern part of the Russian Far East//Oceanological and Hydrobiological Studies: Intern. J. of Oceanography and Hydrobiology. 2009. Vol. XXXVIII. № 2. P. 139-164

- Корнева Л.Г. Инвазии чужеродных видов планктонных водорослей в пресных водах Голарктики (обзор)//Российский журнал биологических инвазий. 2014. № 1. С. 9-37

- Макарова И.В. Диатомовые водоросли морей СССР: род Thalassiosira Cl. Л.: Наука, 1988. 117 c

- Tuji A., Williams D.M. Type Examination of Japanese Diatoms Described by Friedrich Meister (1913) from Lake Suwa//Bull. Natl. Mus. Nat. Sci. Ser. B. 33 (2). 2007. P. 69-79

- Alldredge Alice L. The potential role of particulate diatom exudates in forming nuisans mucilaginous scums//Ann. Ist. Super. Sanitci. 1999. Vol. 35. № 3. Р. 397-400

- Sutherland T.F., Amos C.L., Grant J. The effect of buoyant biofilms on the erodibility of sublittoral sediment of a temperate microtidal estuary//Limnol. and Oceanogr. 1998. Vol. 43. № 1. Р. 225-235

- К изучению развития и морфологических особенностей Aulacoseira islandica (O. Müller) Simonsen (Bacillariophyta)/М.В. Усольцева, Т.В. Никулина, Д.Н. Юрьев, Е.В. Лихошвай//Альгология. 2006. Т. 16. №2. С.145-155