Состав фауны ископаемых радиолярий Самарской области

Автор: Моров В.П.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Наземные экосистемы

Статья в выпуске: 4 т.30, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен актуализированный список родов и видов радиолярий фанерозоя, приводившихся в литературе для территории Самарской области в её современных границах. Затронут вопрос «пересечения» видов из различных таксономических групп.

Палеофауна, микрофауна, radiolaria, ископаемые радиолярии, фоссилизация, самарская область

Короткий адрес: https://sciup.org/148323684

IDR: 148323684 | УДК: 56(470.43):563.14 | DOI: 10.24412/2073-1035-2021-10428

Текст научной статьи Состав фауны ископаемых радиолярий Самарской области

Радиолярии (Radiolaria) – морские, преимущественно теплолюбивые, планктонные проти-сты группы ризарий. Ранее включались в поли-филетическую группу саркодовых. Происхождение радиолярий точно не установлено. Ископаемые представители достоверно известны с самого начала кембрия. Эволюция группы складывалась из 9 этапов с расцветом в девоне и юре, а масштабные вымирания имели место в конце силура, на границе раннего и среднего карбона, в конце перми, в конце триаса, в конце мела, на границе эоцена и олигоцена, в начале квартера (Афанасьева, Амон, 2006). В настоящее время радиолярии переживают относительный расцвет.

В плане биостратиграфии радиолярии наиболее интересны для тех интервалов, где наблюдается недостаток иных руководящих ископаемых. Немаловажная роль при этом отводится пелагическому образу жизни представителей. На территории Самарской области к таким стратонам относятся поздний девон (особенно фамен), турон– коньякский интервал верхнего мела и, в меньшей степени, палеоцен. В соответствии с этими соображениями и проводилось изучение группы на данной территории, в первую очередь специалистами ВНИГРИ и ГИН РАН. Для нефтеносных девонских толщ, как наиболее интересных в практическом плане, оно пришлось на середину XX столетия. За прошедший после этого период произошли значительные таксономические изменения в составе группы, частично затронув-

шие и соседние группы микрофауны (форами-ниферы, водоросли и др.).

Изучение микрофауны девонских толщ, в т.ч. радиолярий, на территории Самарской области является сложной задачей по причине произошедших во вмещающих фаунистические остатки породах значительных диагенетических преобразований, накладывающихся на особенности минерального состава скелетов. Своеобразие группы проявляется в особенностях биоминерализации: скелет большинства радиолярий состоит из опалового материала, в совокупности относительно редко используемого в живой природе для этой цели; у отдельных групп присутствуют уникальные целестиновые (из сульфата стронция) элементы, у акантарий полностью формирующие скелет. Детали процесса биоминерализации у радиолярий исчерпывающе изложены в обзоре (Афанасьева, Амон, 2014а).

После гибели организма масса скелетов захоранивается в осадках, но значительная часть не достигает донных отложений и растворяется в процессе погружения вглубь водной толщи.

Несмотря на очень низкую растворимость целестина и, тем более, кремнезёма (одной из форм которого является опал) в пресной воде, в морях процесс растворения значительно ускоряется вследствие повышенной концентрации солей и особенно за счёт высокой удельной поверхности скелетов. При этом происходит значительная дифференциация материала: в отложениях начинают преобладать виды с более массивными скелетами; кроме того, наиболее мелкие скелетные элементы микрофоссилий могут полностью исчезнуть.

В иловых водах концентрация солей по отношению к морской воде нередко значительно повышена, а этот фактор дополнительно увеличивает величину растворимости кремнезёма. Ещё более его увеличивает наличие разлагающейся органики, на определённой стадии бактериального разложения, дающей защелачивание среды. По этой причине в уплотняющихся осадках, до начальной стадии диагенеза включительно, могут формироваться пустоты от скелетов радиолярий. Если растворения первичного материала на этой стадии не произошло, относительно быстро начинаются фазовые превращения минералов кремнезёма с конечным членом – кварцем; особенности этого процесса показаны в работе (Афанасьева, Амон, 2014b). Все образующиеся модификации кремнезёма, включая промежуточные, имеют по сравнению с первичным опалом резко меньшую растворимость в водных средах, и поэтому далее растворения материала не происходит, даже в условиях слабых метасоматических процессов. Параллельно с раскристаллиза-цией опалового материала может происходить процесс пиритизации в анаэробной обстановке. Что касается образования биоморфоз иного состава, они будут образовываться лишь на следующей стадии путём отложения минерала в пустотах (либо при окислении пирита). В карбонатных породах кристаллизующимся минералом чаще всего оказывается кальцит. Аналогичные процессы на примерах фоссилизации флористических остатков рассмотрены нами (Моров, 2016). К сожалению, изложение большинства механизмов минеральных преобразований в работе М.С. Афанасьевой и Э.О. Амона (2014b) нельзя признать удачным – так же, как и выбор экспериментальной модели, не отражающей природных обстановок, но на которой основаны рассуждения о характере превращений исходного опалового материала. Более осторожное и удачное представление путей превращений при диа- и катагенезе, хотя и не детальное, но не допускающее геохимических рассогласований, имеется в работе В.С. Вишневской и К.М. Седае-вой (2002), а в другой работе (Обровец, Яшин, 2011) оно же увязывается с литологическими описаниями.

Так или иначе, в результате возможны случаи, когда материал фоссилии оказывается нехарактерным для своей группы организмов, зато может быть (легко или с натяжкой) отнесён к другой. Наиболее убедительная трактовка изложена В.С. Вишневской и К.М. Седаевой (2002). Ярким примером может служить ситуация, когда одни и те же остатки причисляют к «своим» специалисты по фораминиферам (первоописания спорных объектов принадлежат, в основном, им), по ра- диоляриям и по водорослям. Соответственно, первыми (Бирина, 1948; Vachard, 2016; Атлас фораминифер…, 2018) эти органические остатки учитываются как представители паратурамминид (род Bisphaera и близкие ему), вторыми (Afanasieva, Amon, 2011) – как виды рода Trochodiscus из спумеллярий, третьими (Schlagintweit et al., 2013) – как водоросли Thaumatoporella (последние рассмотрены в качестве Incertae sedis, но для случая таксонов ископаемых водорослей это широко распространённая практика). Указанные остатки встречаются в широких интервалах девона Волго-Уральской области, приурочены к карбонатным толщам и сложены кальцитом различной структуры. Многие из первоописаний обсуждаемых остатков как фораминифер сделаны на материале, происходящем с территории Куйбышевской (= Самарской) области, особенно из района Сызрани. Характерно, что эти представители широко используются в биостратиграфии, несмотря на имеющиеся разногласия и продолжающиеся споры по поводу таксономической принадлежности. К примеру, в 2018 г. при описании систематики фораминифер в издании того же ПИН РАН все спорные таксоны приводятся в составе форами-нифер (Атлас фораминифер…, 2018).

Вопрос остаётся открытым, и для его решения в будущем не обойтись без дополнительного изучения особенностей структуры материала микрофоссилий и, в первую очередь, её изменения по простиранию геологических тел.

С большой вероятностью, отряд фораминифер Parathuramminida s. l. является полифилетичным, и среди первоописанных в качестве паратурам-минид имеются как представители радиолярий и водорослей, так и таксоны фораминифер. В определённой степени, это же касается и других представителей класса Astrorhizata из форами-нифер. В табл. 1 приведены сопоставления видов, учитываемых различными специалистами в «своих» типах (Вишневская, Седаева, 2002; Afanasieva, Amon, 2011; Schlagintweit et al., 2013 и др.).

Таксономический ранг радиолярий не является общепринятым. В настоящей работе принята точка зрения М.С. Афанасьевой и Э.О. Амона, где радиолярии рассмотрены в ранге типа Radio-laria, классификация этих же авторов взята в целом за основу (Афанасьева, Амон, 2006; Afanasieva, Amon, 2011 и др.). Заслуживают внимания и некоторые зарубежные базы данных (Fossilworks; Mikrotax; Muséum national…; Noble et al., 2017).

В соответствии с этой основой, в осадочных толщах на территории Самарской области обнаружены представители только одного подтипа, относящиеся ко всем пяти выделяемым в его составе классам.

Согласно вышеизложенному, к настоящему времени с момента описания наибольшие изменения претерпела таксономия радиолярий девона. Многие таксоны требуют или находятся в состоянии ревизии.

Предлагаемая работа продолжает конспект ископаемой фауны для территории Самарской области (в современных административных границах региона) по доступным литературным источникам (Моров, 2020). Значительно меньшее количество источников по радиоляриям, по отношению к фораминиферам, позволяет сравнить масштабы исследовательских работ, посвящённых каждой из групп.

Характер рассмотрения таксонов соответствует таковому в предыдущей статье (Моров, 2020). Подвиды и прочие внутривидовые формы, выделяемые в литературных источниках, не указываются. Представители, не определённые до вида, даются только в том случае, если для данного стратиграфического интервала ни в одном из источников не приводятся ближе определённые.

Список представителей дан в табл. 2 – табл. 8 по родам и видам в алфавитном порядке, с указанием семейства. Устаревшие наименования видов даны отдельным списком; в нём приведены (за редким исключением) лишь те синонимы, которые использованы в литературе конкретно для описываемой территории. Для облегчения сопоставления видо-родовой синонимики принадлежность к семействам и более высоким таксонам дана в актуализированном представлении, а не в исходном виде. Исправлены нередко встречающиеся в источниках орфографические ошибки и опечатки.

Вертикальный интервал распространения вида указывается в привязке к региону, раздельно с точностью до яруса и (где это возможно) более дробно: до подъяруса, надгоризонта, горизонта. При этом использованное в источнике стратиграфическое представление, во избежание путаницы, по возможности приведено к актуализированному состоянию.

Нумерация указанных в табл. 2–8 литературных источников соответствует пополняемой авторской базе данных по ископаемым группам региона.

Условные обозначения к таблицам:

sp. (spp.) Неопределённый вид (или ряд видов из одного стратиграфического интервала)

Genus, species Таксоны, имеющие важное стратиграфическое значение для региона

|

species # |

Вид (или другой таксон), впервые для науки описанный с территории Самарской области (в современных границах) |

{Genus} Невалидный род

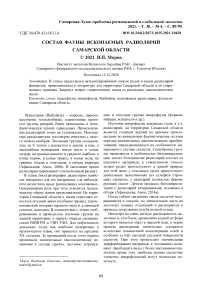

Таблица 1

Представление ряда таксонов, первоначально описанных как фораминиферы, в систематике различных ископаемых групп

The representation of a number of taxa originally described as foraminifera, in the taxonomy of the various fossil groups

|

FORAMINIFERA кл. Astrorhyzata |

RADIOLARIA кл. Spumellaria |

ALGAE, CYANOBACTERIA |

|

1 |

2 |

3 |

|

Archaesphaera crassa Archaesphaera grandis Archaesphaera magna Archaesphaera minima Archaesphaera pulchra Bisphaera angulata Bisphaera compressa Bisphaera concavutas |

Astroentactinia crassa* Astroentactinia indet.* Astroentactinia crassata* Astroentactinia stellata* Trochodiscus concavutas, |

Asterosphaera pulchra* Thaumatoporella sp.* Thaumatoporella sp.* Thaumatoporella sp.* |

|

Bisphaera elegans |

Trochodiscus planatus Trochodiscus elegans |

Thaumatoporella malevkensis* |

|

Bisphaera grandis Bisphaera irregularis Bisphaera malevkensis |

Trochodiscus malevkensis |

Thaumatoporella sp.* Thaumatoporella sp.* Thaumatoporella malevkensis* |

|

Bisphaera minima |

Thaumatoporella sp.* |

Список литературы Состав фауны ископаемых радиолярий Самарской области

- Атлас фораминифер и микрофаций верхнедевонских и нижнекаменноугольных отложений Северной Евразии. Фаменский и турнейский ярусы. M.: ПИН РАН, 2018. 220 с.

- Афанасьева М.С., Амон Э.О. Радиолярии. М.: ПИН РАН, 2006. 320 с.

- Афанасьева М.С., Амон Э.О. Биоминерализация скелетов радиолярий // Становление скелета у различных групп организмов и биоминерализация / Серия «Гео-биологические процессы в прошлом». М.: ПИН РАН, 2014а. С. 82-103.

- Афанасьева М.С., Амон Э.О. Фоссилизация скелетов радиолярий // Становление скелета у различныхгрупп организмов и биоминерализация / Серия «Гео-биологические процессы в прошлом». М.: ПИН РАН, 2014b. С. 104-131.

- Бирина Л.М. Новые виды известковых водорослей и фораминифер пограничных слоев девона и карбона // Советская геология. 1948. № 28. С. 154-159.

- Бортников М.П. Геология Самарской области: учебное пособие. Самара: СамГТУ, 2010. 112 с.

- Брагина Л.Г., Брагин Н.Ю. Радиолярии в разрезе верхнемеловых отложений у села Новодевичье (Самарская область, Среднее Поволжье) // Стратиграфия. Геологическая корреляция. 2004. Т. 12, № 3. С. 76-86.

- Быкова Е.В., Поленова Е.Н. Фораминиферы, радиолярии и остракоды девона Волго-Уральской облсти. Л.: Гос. НТИ нефтяной и горно-топливной литературы, 1955. 322 с.

- Вишневская В.С., Седаева К.М. Ревизия некоторых таксонов фораминифер отряда Parathuramminida и вопросы эволюции фораминифер и радиолярий // Палеонтологический журнал. 2002. Т. 36, № 6. С. 15-24.

- Козлова Г.Э. Радиолярии палеогена бореальной области России // Практическое руководство по микрофауне России. Т. 9. М.: ВНИГРИ, 1999. 214 с.

- Моров В.П. Процессы фоссилизации растительных остатков на примере Среднего Поволжья // Фиторазнообразие Восточной Европы. 2016. Т. X, № 1. С. 97-138.

- Моров В.П. Состав фауны ископаемых фораминифер Самарской области // Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 2020. Т. 29, № 3. С. 7-76.

- Обровец С.М., Яшин И.А. Особенности формирования и распространения девонских отложений с остатками радиолярий в Припятском прогибе // Литосфера. 2011. № 1 (34). С. 82-93.

- Тихомиров С.В. Этапы осадконакопления девона Русской платформы и общие вопросы развития и строения стратисферы. M.: Недра, 1995. 445 с.

- Atlas of Upper Devonian and Lower Carboniferous foraminifers and microfacies of Northern Eurasia. Famennian and Tournaisian. Moscow: Paleontological Institute RAS, 2018. 220 p. (In Russian).

- Afanasieva M.S, Amon E.O. Radiolaria. Moscow: Paleontological Institute RAS, 2006. 320 p. (In Russian).

- Afanasieva M.S, Amon E.O. Biomineralization of radiolarian skeletons // Skeletal formation in different groups of organisms and biomineralization / «Geobiological processes in the past» series. Moscow: Paleontological Institute RAS, 2014a. P. 82-103. (In Russian).

- Afanasieva M.S, Amon E.O. Fossilization of radiolarian skeletons / Skeletal formation in different groups of organisms and biomineralisation / “Geo-biological processes in the past” series. Moscow: PIN RAS, 2014b. P. 104-131. (In Russian).

- Birina L.M. New species of calcareous algae and foraminifera of the Devonian and Carboniferous boundary layers // Soviet geology. 1948. No. 28. P. 154-159. (In Russian).

- Bortnikov M.P. Geology of Samara Region: the tutorial. Samara: Samara State Technical University, 2010. 112 p. (In Russian).

- Bragina L.G., Bragin N.Yu. Radiolarians in a section of Upper Cretaceous deposits near Novodevichye village (Samara region, Middle Volga region) // Stratigraphy. Geological Correlation. 2004. Vol. 12, No. 3. P. 76-86. (In Russian).

- Bykova E.V., Polenova E.N. Foraminifers, radiolarians and ostracods of the Devonian of Volga-Ural Region. Leningrad: State STPH of Petroleum and Fossil Fuel Literature, 1955. 322 p. (In Russian).

- Vishnevskaya V.S., Sedaeva K.M. A Revision of Some Foraminiferal Taxa of the Order Parathuramminida and Discussion of Foraminiferal and Radiolarian Evolution // Paleontological Jornal. Vol. 36, No. 6. 2002. P. 15-24. (In Russian).

- Kozlova G.E. Radiolarians of the Paleogene of the Boreal region of Russia // Practical guide to the microfauna of Russia. Vol. 9. Moscow: All-Russian Petroleum Research Geological Prospecting Institute, 1999. 214 p. (In Russian).

- Morov V.P. The processes of fossilization of flora residues on the example of the Middle Volga region // Phytodiversity of Eastern Europe. 2016. Vol. X, No. 1. P. 97-138. (In Russian).

- Morov V.P. Taxonomic composition of fossil foraminifera of Samara region // Samarskaya Luka: problems of regional and global ecology. 2020. Vol. 29, No. 3. P. 7-76. (In Russian).

- Obrovec S.M., Jashin I.A. Features of the formation and distribution of Devonian deposits with the remnants of radiolarians in the Pripyat trough // Lithosphere. 2011. No. 1 (34). P. 82-93. (In Russian).

- Tikhomirov S.V. Stages of Devonian sedimentation of the Russian Platform and general issues of development and structure of the stratisphere. Moscow: Nedra, 1995. 445 p. (In Russian).

- Afanasieva M.S, Amon E.O. Devonian Radiolarians of Russia // Paleontological Journal. 2011. Vol. 45, No. 11. P. 1313-1532.

- Fossilworks: Paleodatabase portal. URL: http://fossilworks.org (accessed: 30.11.2020).

- Mikrotax.org – a system for web-delivery of taxonomy. URL: http://www.mikrotax.org (accessed: 30.11.2020).

- Muséum national d'Histoire naturelle URL: http://www.mnhn.fr (accessed: 30.11.2020).

- Vachard D. Macroevolution and biostratigraphy of paleozoic foraminifers // Stratigraphy and Timescales. Vol. 1 / Academic Press, Elsevier Inc. 2016. P. 257-323.

- Noble P., Aitchison J. C., Danelian T., Dumitrica P., Maletz J., Suzuki N., Cuvelier J., Caridroit M., O’Dogherty L. Taxonomy of Paleozoic radiolarian genera // Catalogue of Paleozoic radiolarian genera / Geodiversitas. 2017. No. 39 (3). P. 419-502.

- Schlagintweit F., Hladil J., Nose M., Salerno C. Palaeozoic record of Thaumatoporella PIA, 1927 (incertae sedis)? // Geologia Croatica. 2013. No. 66 (3). P. 155-182.