Состав и строение медистых глин Гумешевского медно-скарнового месторождения

Автор: Баранников А.Г., Савельева К.П.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геология, поиски и разведка твёрдых полезных ископаемых, минерагения

Статья в выпуске: 3 (12), 2011 года.

Бесплатный доступ

Гумешевское медно-скарновое месторождение на Среднем Урале располагается на контакте интрузивных и карбонатных пород девона. Приурочено к аллохтонной части сдвиго-надвига в зоне влияния крупного разлома, где проявлены метасоматические процессы скарнирования, пропилитизации и золотоносной березитизации, аргиллизации. Медистые глины возникли при разрушении первичных окисленных руд, их перемещении и накоплении в зоне глубокого мезозойского карста. Медьсодержащие глинистые породы золотоносны. Они рассматриваются в ранге самостоятельного геолого-промышленного типа.

Глины, медь, золото, скарны, березиты, аргиллизиты, карст, геолого- промышленный тип

Короткий адрес: https://sciup.org/147200782

IDR: 147200782 | УДК: 553.43+553.41(470.5)

Текст научной статьи Состав и строение медистых глин Гумешевского медно-скарнового месторождения

Из истории открытия и освоения месторождения

Гумешевское месторождение является одной из достопримечательностей Среднего Урала. На нем при разработке медных руд впервые на Урале обнаружен малахит, пригодный для художественных изделий. Согласно археологическим находкам и архивным материалам [1, 2, 6], в древние времена (в конце первого тысячелетия до н. э. или в первой половине первого тысячелетия) на самом месторождении и на близрасположенной г. Думная выплавлялась медь. По остаткам плавки (шлакам – «изгаринам») и сохранившимся старым горным выработкам местные жители Сергей Бабин и Козьма Сулея в 1702 г. заново открыли месторождение. Выявленные медные руды оказались необычными по облику и составу. Поэтому разработка месторождения началась значи-

тельно позднее – в 1772 г. по распоряжению Г. В. де Генина. Руды, названные «медным илом», перевозились за 40 верст на Уктусский, затем на Екатеринбургский заводы. Систематические добычные работы приходятся на 1735г., когда было пройдено несколько шахт по «белой мягкой глине с медной зеленью».

Планомерная и интенсивная эксплуатация месторождения продолжалась вплоть до 1874 г. В первой половине XVIII в. рудник посетили и выполнили описание медных руд и скоплений малахита выдающиеся геологи и исследователи Урала. Среди них П. С. Паллас (1770), И. И. Лепехин (1770), академики И. П. Фальк, И. Ф. Герман, а в первой половине ХIХ в. – Н. С. Попов, А. Гумбольт, Г. Розе, профессора Г. Е. Щуровский, П.В. Еремеев и др. В 1870 г. для обследования месторождения и его оценки был приглашен горный инженер А. М. Померанцев.

В докладной записке он оценил протяженность рудоносной зоны в 2,5 км. В центральной ее части, имеющей протяженность 640 м и ширину 240 м, было пробито до 200 шахт и шурфов глубиной до 150 м.

Подземные работы на окисленные руды прекратились в 1871 г. В последующие годы основным объектом освоения на месторождении явился малахит. Его отработка велась подземным способом вплоть до 1854 г. [6]. На месте старых разработок сформировались обширные отвалы медьсодержащих глинистых пород. Они явились объектом промышленного освоения на основе гидрометаллургического передела (1907-1917; 1925-1930).

В 1938 г. начались геологоразведочные работы на сульфидные руды, а в 1939 г. -на окисленные. Они с большими перерывами продолжались вплоть до 1994 г. Подсчет запасов окисленных руд с их утверждением в ВКЗ (ГКЗ) производился неоднократно. Рассматривались различные варианты отработки медистых глин открытым способом при весьма низком (порядка 0.3-0,4 %) бортовом содержании меди. На базе материалов разведочных работ, выполненных ОАО «Уралцветмет-разведка» и «Уралгипроруда» в 2002 г., подготовлено обоснование инвестиций в строительство опытно-промышленного предприятия по отработке окисленных руд в зоне техногенеза способом подземного серно-кислотного выщелачивания. В настоящее время данный проект успешно реализуется [4].

Учитывая своеобразие состава и строения нетипичных для уральского региона рыхлых медистых руд, авторы статьи считают целесообразным рассмотреть ряд актуальных вопросов, касающихся: а) геологической позиции Гумешевского рудного поля и самого месторождения; б) характера проявленных на площади рудно-метасоматических процессов; в) особенностей состава и строения медистых глин, природы их формирования; г) признания соответствия «медистых глин» статусу геолого-промышленного типа.

Геологическое строение рудного поля и месторождения

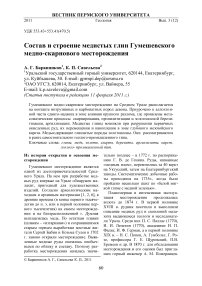

В геолого-структурном плане рудное поле, включающее Гумешевское месторождение, располагается в зоне сочленения Тагильского и Восточно-Уральского мегаблоков. Граница между ними соответствует шовной зоне, отвечающей Се-ровско-Маукскому глубинному разлому (рис. 1). Медно-рудный объект находится в пределах блока, испытывавшего импульсы тектонической активности на длительном отрезке геологической истории. Сказанное обусловило неоднократное проявление в пределах площади сдвигонадвиговых дислокаций с образованием пластин аллохтонного типа, а также сопутствующего им полихронного магматизма и метасоматических процессов.

В строении рудного поля принимают участие туфогенно-осадочные породы кунгурковской свиты нижнего девона и карбонатная толща нижнего-среднего девона. Среди пород кунгурковской свиты выделяются ритмично переслаивающиеся туфоконгломераты, туфоконгломерато-брекчии, туфопесчаники, туфоалевроли-ты, углеродсодержащие филлитовидные сланцы, известняки в виде прослоев и малых тел мощностью до 10-15 м. Карбонатная толща сложена в разной степени мраморизованными известняками. Контакт между породами кунгурковской свиты и карбонатной толщей тектонический. Мраморизованные известняки толщи приурочены к аллохтону субмеридионально ориентированного сдвиго-надвига. Туфо-генно-осадочные породы находятся в его автохтоне. Граница между ними проходит по серпентинитовому меланжу, вскрытому в подошве аллохтона. Карбонатная толща рассечена интрузией кварцевых диоритов среднего девона (Гумешевский массив). Западная граница рудного поля проведена по фронтальной части сдвиго-надвига, восточная - по разлому в тыловой его части. В зоне разлома находятся малый массив габбро и ряд тел серпентинитов протрузивной природы (рис. 1).

Рис. 1. Геолого-структурная позиция Гуме-шевского месторождения (по материалам В. Ф. Копанева и др., 1999): 1 - аллювиальные отложения современной гидросети; 2 - известняки карбонатной толщи нижнего-среднего девона; 3 - ритмично переслаивающиеся туфоконгломераты, туфоконгломе-рато-брекчии, туфопесчаники, туфоалевро-литы, углеродсодержащие филлитовидные сланцы кунгуровской свиты нижнего девона; 4 - хлорит-эпидот-актинолитовые сланцы по породам основного состава; 5 - порфировидные диориты, кварцевые диориты; 6 - габбро; 7 - серпентиниты, апосерпентинитовые тальк-хлорит-карбонатные, тремолит-хлоритовые породы нижнего-среднего ордовика; 8 - брекчиевидные серпентиниты; 9 -границы пород; 10 - фронтальная часть надвига; 11 - тектонические нарушения; 12 -контур месторождения медистых глин

Гумешевское месторождение приурочено к аллохтону сдвиго-надвига. В его строении участвуют мраморизованные известняки карбонатной толщи. В центральной части толща пересечена субме- ридионально ориентированным телом кварцевых диоритов мощностью до 600 м, протяженностью до 6,0 км и пологим (25– 300) восточным падением (по В.В. Черепанову, 1989). В южной части месторождения массив разветвляется на ряд субпараллельных субмеридиональных даек. Западнее и восточнее массива известняки пересечены сериями субпараллельно ориентированных даек и жил кварцевых диоритов (гранодиоритов) разного размера, а также малых по мощности даек лампрофиров (одинитов, спессартитов, керсантитов). В подошве аллохтона находятся брекчиевидно-обломочные серпентиниты мощностью 10–15 м в тыловой и 1–2 м во фронтальной частях сдвиго-надвига. К востоку от тыловой части сдвиго-надвига, трассируемой телами серпентинитов, закартированы ритмично переслаивающиеся туфогенно-осадочные породы автохтона, относящиеся к кунгурковской свите.

Кварцевые диориты представлены равномерно-зернистыми и порфировидными породами. Их минеральный состав – полевой шпат, кварц, роговая обманка. Вторичные минералы: эпидот, цоизит, альбит, хлорит, актинолит, кальцит, серицит, пумпеллиит. Акцессорные: магнетит, сфен, апатит, редко циркон. Равномернозернистыми являются кварцевые диориты основного тела, порфировидные разности находятся в западной части месторождения. По данным химических анализов кварцевые диориты центрального тела и дайки являются калий-натровыми разностями. По В.В. Черепанову (1989), дайки принадлежат апофизам основного тела, на глубине 430 м они сливаются в единое интрузивное тело.

Рудно-метасоматические процессы. В интрузивных и карбонатных породах аллохтона сдвиго-надвига зафиксирован ряд метасоматических процессов: скарновый, пропилитовый, лиственит-березитовый и низкотемпературный аргиллизитовый [5]. Последний представлен двумя фациями: собственно аргиллизитовой, развитой по интрузивным образованиям, и джасперо-идной – по карбонатным породам.

Наиболее ранним является скарновый медно-рудный процесс. Скарны представлены несколькими разновидностями: гранатовыми - андрадитсодержащими (развиты на контактах с мраморами среди кварцевых диоритов), эпидот-гранатовыми (чаще в экзоконтактах гранатовых скарнов), эпидотовыми (окаймляют «залежи» гранатовых скарнов). Мощность скарнов изменяется от нескольких сантиметров до первых метров. На месторождении рудоносными являются лишь 20% скарнированных пород. Они приурочены в основном к участкам с повышенной трещиноватостью. Признаков скарнового процесса в породах автохтона не обнаружено.

Обобщение собранных материалов позволило А. И. Грабежеву сопоставить Гу-мешевское месторождение с объектами скарново-медно-порфирового типа [3]. Особенностями подобных месторождений в отличие от магнетит-скарновых являются их связь с порфировидными гранитои-дами, широкое проявление процессов кислотного выщелачивания (серицитизации), а также гистерогенное разложение скарнов. Генетическая интерпретация месторождения как скарново-меднопорфирового позволяет прогнозировать оруденение золотомедно-штокверкого и золотокварцевого типов в пределах массива кварцевых диоритов и в породах его обрамления.

В пределах рудного поля выделено несколько типов медных руд: медное вкрапленное в гранатовых скарнах и кварц-карбонатных породах; медистых колчеданов в виде линейно вытянутых компактных тел линзо- и пластообразной формы (в нижней части месторождения). Наиболее крупное по размеру рудное тело (по простиранию до 600 м) отмечено в скарнах. Остаются неоцененными перспективы месторождения в отношении вкрапленного оруденения медно-порфирового типа. Так, в западном борту полигона были вскрыты (при строительных работах) минерализованные порфировидные кварцевые диориты. Содержащуюся в них вкрапленную минерализацию (пирит, халькопирит с обильными пленками и гнездами медной зелени) можно рассматривать как прямой поисковый признак оруденения медно-порфирового типа.

При документации керна скважин установлено наложение на скарны в приразломных зонах метасоматитов пропилито-вой формации с минеральной ассоциацией: хлорит группы делессита, кварц в виде деформированных зерен, доломит, эпидот, тремолит, гематит.

Лиственит-березитовый процесс в пределах аллохтона наложен в основном на интрузивные образования, в том числе подвергнутые скарновому метасоматозу. Березитизация характеризуется минеральной ассоциацией: хлорит (делессит) +кварц+серицит (мусковитового ти-па)+карбонат (ряд доломит-анкерит, реже брейнерит)+пирит обычно кубической, реже агрегативной формы в количествах от 1-2 до 10 %. С кварцем и сульфидами в сростках находится золото в количествах от десятых долей до 1,6 г/т.

Продукты наиболее позднего низкотемпературного гипогенного аргиллизи-тового процесса наложились в основном на более ранние гидротермалиты (скарны и березиты), развитые по интрузивным породам в пределах аллохтона. Процесс протекал в две стадии. Ореолы аргиллизи-тов ранней стадии (стадия кислотного выщелачивания) диагностируются по минеральным ассоциациям: гидрослюда -иллит (ряд серицит - гидрослюда модификации 2М1), кварц халцедоновидный, реже скипетровидный, каолинит, смектит (хлорит-монтмориллонит). В стадию сопряженного осаждения формировалась следующая ассоциация: хлорит группы пеннина, железистый карбонат (анкерит либо сидерит) обычно тонкозернистый, «рисовидный» кварц, цеолиты, тонкозернистый пирит сложных кристаллографических форм и свободное золото. Максимальное развитие аргиллизитов установлено в западной части месторождения на контактах основного тела и даек кварце- вых диоритов с мраморированными известняками.

Основным минералом рудоносных (золотосодержащих) аргиллизитов является пирит, проявленный в виде мелкой (до 1 мм) рассеянной вкрапленности, реже в виде гнезд и тонких прожилков. Содержание его в глинистой массе колеблется от 1–2 (во внешних зонах метасоматитов) до 20–30 % (в их внутренних зонах). Морфология выделений пирита разнообразна: преобладают пентагондодекаэдры, кубы, их комбинации, реже октаэдры и зерна сложных очертаний. В центральных частях рудоносных зон отмечены блеклые руды в долях процента, галенит, сфалерит, халькопирит – в единичных знаках. Атомно-абсорбционным и пробирным анализами изучена золотоносность пиритовых концентратов, отобранных из разных зон аргиллизитов. По данным Н. П. Кокорина, в пиритах из внешней зоны ме-тасоматитов она составляет 0,26 г/т, в пиритах внутренней зоны – до 62,6 г/т.

Состав и строение медистых глин

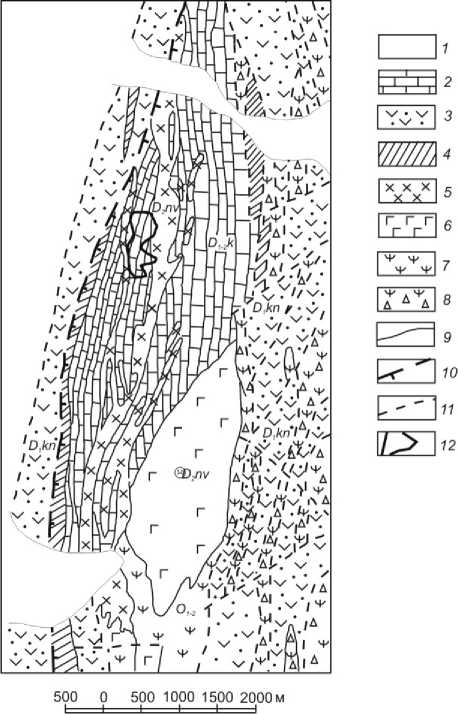

С поверхности Гумешевское месторождение перекрыто чехлом рыхлых образований с большим колебанием мощности (от первых до 150 – 180-200 м). Наибольшая мощность чехла приходится на при-контактовые зоны кварцевых диоритов и мраморизованных известняков (карстовая впадина). В этих рыхлых образованиях находятся медьсодержащие продукты гипергенного преобразования эндогенных руд. Среди них «медистые глины» с содержанием меди от 0,4 до 4,0 % (рис. 2). В последних присутствуют медьсодержащие минералы зоны окисления гипогенных (первичных) руд: малахит, куприт, хризоколла, азурит; в малых количествах – самородная медь, брошантит, ковеллин, атакамит, скородит, сурьмяные охры и свободное золото. В незначительных количествах отмечены сульфиды: пирит, халькозин, борнит, сфалерит, тетраэдрит, арсенопирит, марказит.

Рис. 2. Геологический разрез глубокой карстовой зоны Гумешевского месторождения (по материалам эксплуатационной разведки 1904–1905 гг.): 1 – известняки закарстованные; 2 – диориты; 3 – охристые бурожелезняковые образования; 4–6 – разновидности медистых глин: 4 – глинистые образования различного состава; 5 – малахитсодержащие глины; 6 – медистые глины с малахитовой зеленью и самородной медью; 7 – разведочно-эксплуатационные выработки

Литологически карстовые накопления представлены линзами и гнездами разнообразной формы перемещенных кор выветривания, незакономерно переслаивающимися с обохренными серицит-гидрослюдисто-кварцевыми образованиями, полосчатыми пестроцветными глинами каолинового состава, кварц-кремнистой сыпучкой и жеодами бурого железняка. Обломочный материал размерностью от первых сантиметров до крупных глыб разнообразен по составу, представлен выветрелыми диоритами, скарнами, мраморами, кварц-карбонат-хлоритовыми сланцами, скоплениями желваков и линз бурого железняка без какой-либо закономерности в их распределении.

Карстовая впадина, вмещающая медистые глины, изучена буровыми скважинами более чем на 3,0 км. Имеет отчетливое асимметричное строение. В центральной части и западном борту днище карстовой впадины неровного рельефа, постепенно понижающегося к востоку. В восточном борту на контакте кварцевых диоритов и мраморизованных известняков установлена карстовая щель глубиной до 120–180 м. Залежь окисленных руд прослежена на расстоянии 2,5 км при ширине от 150 до 200 м.

Процессы окисления, интенсивно проявленные в рыхлой толще карстового заполнения, привели к почти полному замещению первичных руд и формированию зоны вторичного сульфидного обогащения. В южной части залежи в пределах зоны сульфидной (пиритовой) сыпуч-ки отмечено присутствие «медной черни» (данные В.И. Жернакова, 2005). Основным минеральным концентратором меди является малахит, в меньшей степени куприт и самородная медь.

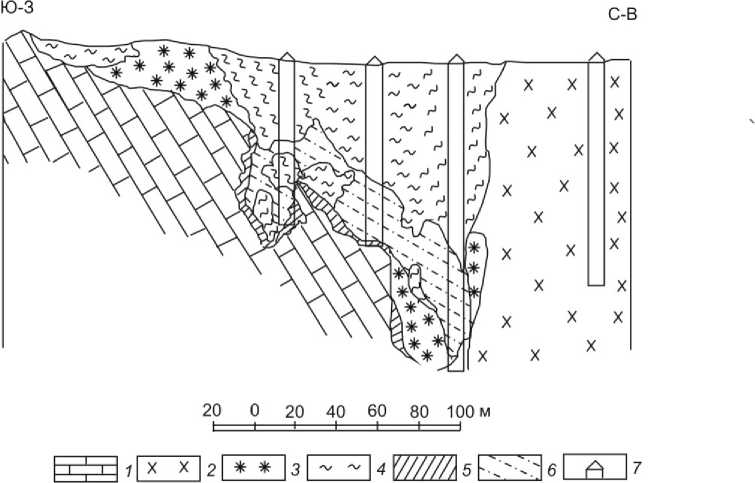

По результатам опробования разведочных скважин на медь проведено исследование распределения металла в вертикальном разрезе рыхлой толщи по линиям 10, 11 (северная часть месторождения), 25, 26 (центральная часть) и 47, 48 (южная часть). С этой целью геологические разре- зы с вынесенными результатами опробования условно разделены на горизонты с интервалами в 25 м. Собранная информация по каждому условному «слою» была обработана с использованием программных документов (STATISTIKA 6.0, SER-FER) и отражена на графиках. Их анализ позволил отметить следующее.

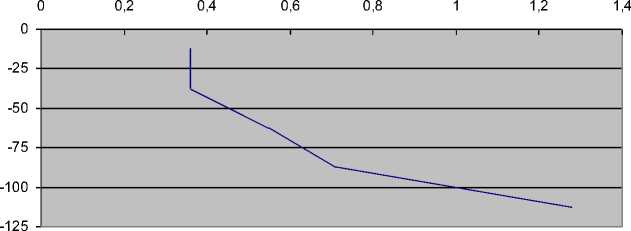

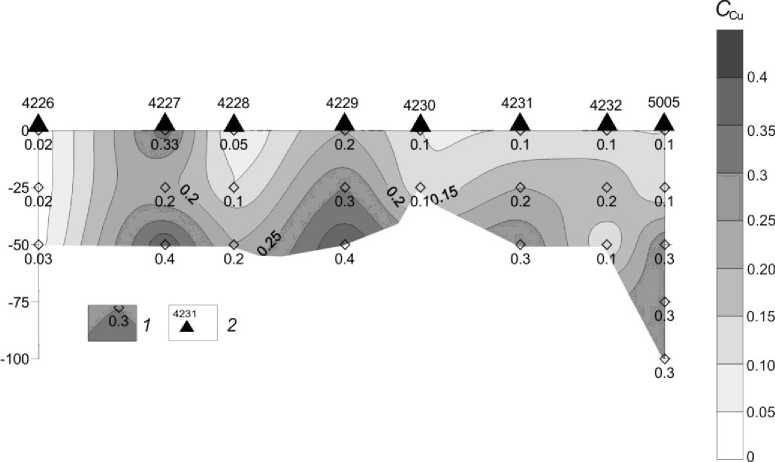

В большинстве изученных разрезов (линии 10, 11, 25, 26) отчетливо проявлена тенденция возрастания рассчитанных значений меди с глубиной (рис. 3). Эта же закономерность прослеживается и при анализе построенных схем распределения содержаний меди (изоконцентрат) в разрезах. По линии 10 в центральной части выделен обогащенный медью участок. Однако наиболее высокие концентрации меди установлены в нижних частях разреза. По линии 11 они проявлены также в донных частях разреза (интервал 50 – 75 м) (рис.4). Именно в этом горизонте при статистической обработке данных опробования установлены наиболее высокие значения содержаний меди, а статистические параметры ее распределения отражают высокий уровень изменчивости (таблица). Близкая картина отмечена и при обобщении данных по линии 25.

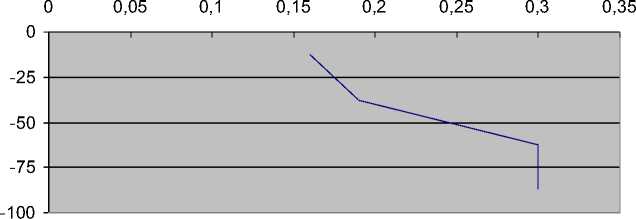

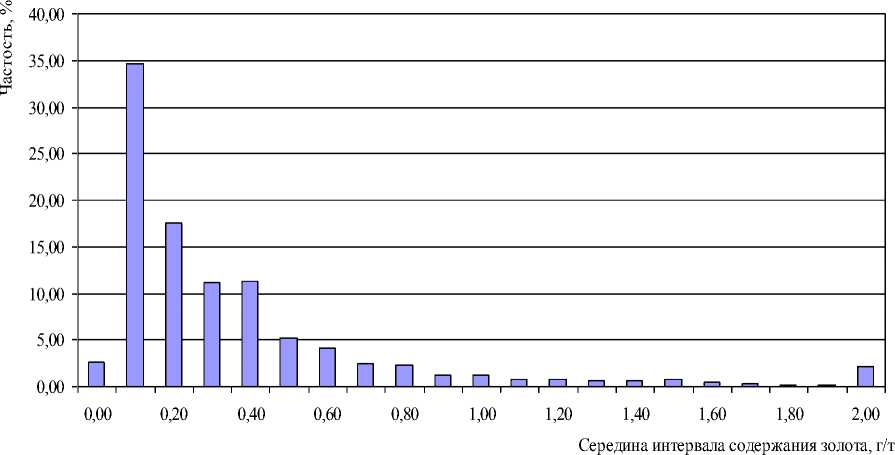

Особый интерес представляет присутствие в окисленных рудах месторождения благородных металлов, в первую очередь золота. Содержание золота по данным пробирного анализа варьирует от 0,05 до 34,92 г/т. Построенная гистограмма (рис. 5) отражает общий невысокий уровень содержания благородного металла. На диапазон содержаний от 0,05 до 0,60 г/т приходится порядка 89 % всех изученных проб, а на диапазон 0,05–1,0 г/т – 96 %. По данным фазового анализа усредненной технологической пробы (А.И. Заболоцкий и др.) установлено, что золото большей частью (56, 5%) связано с пиритом и другими сульфидами. Несколько меньше его в оксидах и гидроксидах железа (30,1 %). На долю свободного золота приходится 9,9 %, в кварце и нерудных минералах – 0,2 %.

Линия 11

Линия 25

Рис. 3. Графики изменений рассчитанных средних значений концентраций меди (%, ось абсцисс) с глубиной (м, ось ординат) в медистых глинах Гумешевского месторождения (линии 11 и 25)

Рис. 4. Характер поведения изоконцентрат меди в геологическом разрезе медистых глин

(л. 11): 1 – значения изоконцентрат меди (%); 2 – устья разведочных скважин

По этим данным сделан вывод: на основе применения оксихлоридного выщелачивания может быть извлечена при длительном окислении только часть золота, связанного с сульфидами. Степень окисления может возрасти в случае примене- ния на первой стадии в качестве окислителя трехвалентного железа.

Свободное золото, выделенное при промывке разведочных и технологических проб, отвечает мелким и тонким классам крупности.

Статистические параметры распределения концентраций меди в пределах разведочных линий

Рис. 5. Гистограмма распределения содержаний золота, г/т, по данным ОАО «Уралгидро-медь»

Оно представлено зернами рудного облика различных морфологических разновидностей – комковидных, кристалломорфных, реже прожилково-пластин-чатых, брусковидных и иных очертаний. Ряду золотин свойственна округленность очертаний, связанная, возможно, с растворением в зоне гипергенеза. А.И. Ур- ванцевым (2000) отмечено выделение на их поверхности «нового» золота.

С.В. Яблоковой (2000, ЦНИГРИ) установлено присутствие в медистых глинах золота двух генераций. Ранняя генерация золота высокопробная (930–945 ‰), отмеченная в ассоциации с галенитом, кварцем, скорее всего, отвечает березитовому процессу, поздняя – средней пробности

(800 – 850 ‰) – установлена в виде кайм на высокопробном золоте. Этот металл ассоциирует с медисто-бромистыми минералами. С учетом других признаков (микровключения ртути, связь с геохимическими аномалиями сурьмы, мышьяка, ртути) это золото можно связывать с низкотемпературным аргиллизитовым процессом.

Некоторые обобщения и выводы

-

1. Гумешевское месторождение скарново-медно-порфирового типа расположено на Среднем Урале в пределах тектонического блока, испытавшего неоднократные сдвиго-надвиговые дислокации, приурочено к аллохтонной части сдвиго-надвига.

-

2. Интрузивные и карбонатные породы в зоне аллохтона испытали неоднократное наложение процессов метасоматизма скарновой, пропилитовой, лиственит-березитовой и низкотемпературной ар-гиллизитовой (джаспероидной) формаций. Низкотемпературные метасоматиты проявились во времени близко к процессам химического выветривания.

-

3. Месторождение медистых глин приурочено к протяженной (до 3 км) карстовой депрессии в приконтактовой зоне кварцевых диоритов и мраморизованных известняков. Повышенные концентрации меди в глинах возникли при разрушении оруденения медно-скарнового и, возможно, медно-порфирового типов. Состав и строение продуктивной рыхлой толщи

Список литературы Состав и строение медистых глин Гумешевского медно-скарнового месторождения

- Берс Е. М. Археологические памятники Свердловска и его окрестностей. Свердловск: Свердл. кн. изд-во, 1963.

- Вертушков Г. Н. Гумешевское месторождение малахита на Урале//Минералогия и петрография Урала: Тр. СГИ. Свердловск: Изд-во СГИ, 1975. Вып. 106. С. 3-26.

- Грабежев А. И., Сотников В. И., Боровиков А. А. и др. Генетическая типизация Гумешевского медно-скарнового месторождения (Средний Урал)//Докл. Академии наук. 2001. Т. 380, №2. С. 242-244.

- Заболоцкий А. И., Яценко И. Э., Ситникова Т. Н. и др. Предварительные результаты отработки опытно-промышленных блоков скважинного подземного выщелачивания меди на Гумешевском месторождении//Горная промышленность. 2008. №5. С. 17-21.

- Савельева К. П., Кокорин Н. П., Костромин Д. А. и др. Проявление золоторудного метасоматоза в районе Гумешевского месторождения//Метасоматическая зональность полигенных и полихронных месторождений. Екатеринбург: Изд-во УГГГА, 1997. С. 66-67.

- Семенов В. Б. Малахит. Т. 2: Хроника, документы, комментарии. Свердловск: Средн.-Урал. кн. изд-во, 1987. 160 с.