Состав и структура альгоценозов нижнего течения реки Чагра (бассейн Саратовского водохранилища)

Автор: Горохова О.Г.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Водные экосистемы

Статья в выпуске: 2 т.31, 2022 года.

Бесплатный доступ

Приведены данные о таксономическом составе, распределении и количестве водорослей нижнего течения реки Чагра. Дана оценка сапробности и трофического состояния реки по фитопланктону.

Фитопланктон, перифитон, состав и структура альгоценозов, р. чагра, саратовское водохранилище, волжский бассейн

Короткий адрес: https://sciup.org/148325621

IDR: 148325621 | УДК: 581.582.26 | DOI: 10.24412/2073-1035-2022-10442

Текст научной статьи Состав и структура альгоценозов нижнего течения реки Чагра (бассейн Саратовского водохранилища)

Состояние малых рек Поволжья – важнейший фактор формирования общей экологической ситуации в пределах крупных территорий Волжского бассейна. Изучение и охрана малых рек актуально для сохранения окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. Антропогенная нагрузка на малые водотоки связана в основном с активным использованием их водосборов в интересах сельского хозяйства и промышленного комплекса, а непосредственное загрязнение осуществляется за счет рассредоточенных источников (Малые реки..., 1998; Голубая книга..., 2007). Настоящая статья продолжает цикл публикаций, касающихся изучения состава, структуры и функциональных особенностей сообществ водорослей рек-притоков Куйбышевского и Саратовского водохранилищ (Горохова, 2016, 2018а, b, 2020; Gorokhova, Zinchenko, 2019). Цель данной работы – таксономическая и количественная характеристика альгоценозов планктона нижнего течения р. Чагра, оценка сапробности и трофического состояния.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

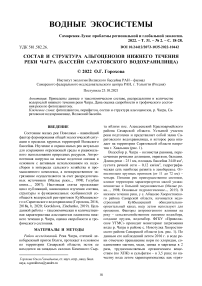

Район исследований. Река Чагра, степной левобережный приток Волги, протекает в основном по территории Самарской области; исток ее находится на западных склонах Каменного Сыр-

та вблизи пос. Алексеевский Красноармейского района Самарской области. Устьевой участок реки подтоплен и представляет собой залив Саратовского водохранилища, в которое река впадает на территории Саратовской области напротив г. Хвалынск (рис. 1).

Водосбор р. Чагра – волнистая равнина, пересеченная речными долинами, оврагами, балками. Длина реки – 251 км, площадь бассейна 3440 км2, густота речной сети – 0,12 км/км2, гидрографическая сеть наиболее развита в левобережье. Относительно крупных притоков (от 11 до 72 км) – четыре. Питание рек преимущественно снеговое, климат территории характеризуется малой увлажненностью и большой засушливостью (Малые реки..., 1998; Основные гидрологические..., 2015). В нижнем течении реки, у с. Абашево Хворостянско-го района Самарской области, начинается недостроенный Куйбышевский обводнительнооросительный канал, воду летом используют для орошения. Факторы антропогенного влияния на реку – сельскохозяйственное освоение водосбора, создание прудов, водозабор. ФГБУ «Приволжское УГМС» проводит мониторинг загрязнения воды р. Чагра в районе с. Новотулка Хворостян-ского района Самарской области (см. рис. 1). По данным его наблюдений летом 2016 г. в воде реки отмечено превышение норм по хлоридам, соединениям магния, меди, цинка и марганца в 2 раза, трудноокисляемым органическим веществам (по ХПК) и сульфатам – в 3,5 раза; по качеству вода летом характеризовались как «гряз- ная», 4 класса (Государственный доклад..., 2017; Экологический бюллетень..., 2017).

Участок с родниками, дающими начало р.

Чагра, является комплексным памятником при- роды регионального значения «Истоки реки Чаг-ры» (Государственный кадастр..., 2015).

Рис. 1. Схема расположения станций отбора проб в нижнем течение р. Чагра.

Fig. 1. Layout of sampling stations in the lower course of the Chagra River.

Сбор и обработка альгологических проб. Пробы отбирали в нижнем течении реки в июле 2016 г. на 6 станциях (см. рис. 1) от с. Берёзовая Лука до с. Новотулка, (длина участка – около 40 км). Устьевая часть реки у сел Берёзовая Лука и Дубовое является заливом Саратовского водохранилища, на акватории этого участка во время сбора проб наблюдалось сильное ветровое вол- нение, отмечено взмучивание песчаноглинистых донных отложений и низкая прозрачность воды (табл. 1), отбор проведен на глубине 1,3–1,5 м. Остальные 4 станции (от. с Орловка до с. Новотулка) представляли собственно речной участок Чагры – медленно текущий (0,01–0,15 м/с), с заросшими, местами обрывистыми берегами и глубинами не более 3,5 м.

Таблица 1

Некоторые гидролого-гидрохимические характеристики реки в местах сбора проб Some hydrological and hydrochemical characteristics of the river at the sampling sites

|

Показатели |

с. Берёзовая Лука |

с. Дубовое |

с. Орловка |

с. Толстовка |

с. Абашево |

с. Новотулка |

|

глубина, м |

1,5 |

1,3 |

3,0 |

1,2 |

1,2 |

1,0 |

|

прозрачность, м |

0,20 |

0,30 |

1,50 |

0,90 |

0,65 |

до дна |

|

температура, °С |

26,1 |

26,9 |

26,7 |

26,4 |

24,0 |

22,8 |

|

pH |

9,0 |

8,7 |

8,2 |

8,1 |

8,1 |

8,4 |

Пробы фитопланктона объемом 1,0 л отбирали в слое воды 0–1 м, фиксировали йодно- формалиновым фиксатором, концентрировали фильтрацией через мембранные фильтры; опре- деление и подсчет водорослей проведены в камере типа «учинская», объемом 0,01 мл (Методика изучения..., 1975; Karlson et al., 2010). Биомасса вычислена счетно-объемным способом. К массовым видам (доминантам и субдоминантам) отнесены виды, формирующие соответственно от 5 до 10% и более 10% суммарной численности или биомассы фитопланктона. Структура альго-ценозов оценена по следующим показателям: удельное видовое богатство (число видов в пробе), численность (млн кл./л), биомасса (мг/л), видовое разнообразие (по индексу Шеннона), частота встречаемости видов (по количеству проб, в которых вид отмечен в процентах от общего числа проб). Изучали состав альгообраста-ний на погруженных макрофитах (рдестах, элодее, валлиснерии, кубышке). На станциях в заливе Саратовского водохранилища (Берёзовая Лука, Дубовое) погруженная водная растительность практически не развита, на других участках реки макрофиты присутствовали в основном в прибрежье до глубины 1,5–2,5 м. Относительное обилие видов обрастаний оценено по пятибалльной шкале: 1 – единично, 2 – редко, 3 – обильно, 4 – очень много, 5 – массово.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

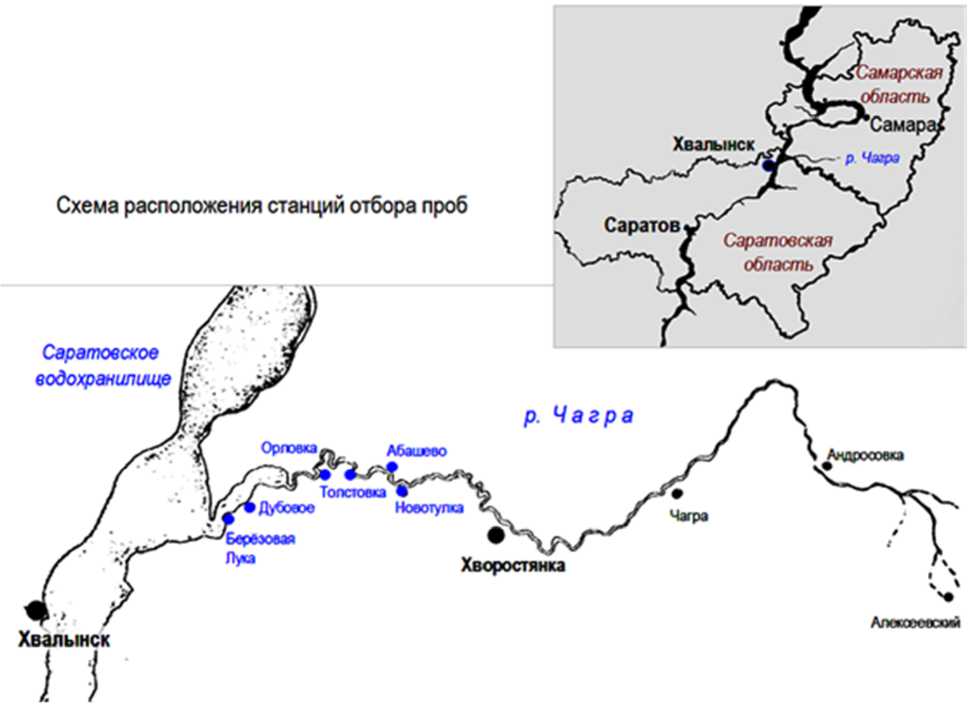

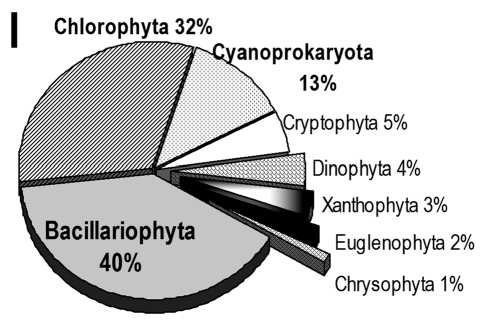

Таксономический состав и структура альго-ценозов. В планктоне рек-притоков Куйбышевского, Саратовского и Волгоградского водохранилищ основу видового разнообразия на уровне таксонов различного ранга создают представители трех отделов – Bacillariophyta (43–55%), Chlorophyta (27–41%), Cyanoprokaryota (5–16%), доля представителей прочих отделов гораздо меньше (Горохова, 2018b). В альгофлоре нижнего течения р. Чагра также преобладали диатомовые и зеленые водоросли, на третьем месте цианопрокариоты. В планктоне идентифицировано 95 видов водорослей из 8 отделов, в пробах обрастаний – 58 видов из 4 отделов (рис. 2). В эколого-географическом отношении в альгофлоре планктона преобладают космополитные (88%) планктонные формы (67%) водорослей. Доля представителей бентоса и обрастаний 19% и 8% соответственно, их разнообразие отмечено в основном у диатомовых водорослей. По отношению к рН воды большинство видов (59%) алка-лифилы, предпочитающие слабощелочные воды, 40% состава альгофлоры – индифференты. Для 80% видов известно отношение к концентрации растворенных солей в воде: состав индикаторов галобности реки соответствует пресным природным водам. Из индикаторов органического загрязнения в целом преобладают β-мезосапробы (46%), почти в равных долях представлены o-β- и α- сапробы – 12 и 14% соответственно. Подоб- ные характеристики альгофлоры в целом свойственны рекам-притокам нижневолжских водохранилищ (Горохова, 2018b).

Частота встречаемости 70% видов в планктоне р. Чагра низкая – менее чем в 1/3 проб. Из видов, отмечаемых регулярно (более чем в половине проб) – широко распространенные диатомовые: Cyclotella meneghiniana (авторы видов указаны в списке), мелкоклеточные формы класса Centrophyceae из родов Cyclotella и Thalassiosira , Cocconeis placentula , Nitzschia palea . Кроме того, из криптофитовых – Cryptomonas marssonii и Chroomonas acuta , из динофитовых – Peridinium umbonatum , из зеленых водорослей – Monoraphidium contortum .

Анализ состава фитоперифитона относится к речному участку, где была возможность его изучения на макрофитах. Значительная часть альго-флоры обрастаний – диатомовые водоросли (см. рис. 2), многие их которых предпочитают этот биотоп. Целая группа видов отмечена только в перифитоне (см. список видов). Частота встречаемости видов в обрастаниях высокая: у Achnanthes lanceolata , Cocconeis placentula , Synedra ulna , Gomphonema parvulum , Melosira varians в 75–100% проб, Gomphonema angustatum , Nitzschia palea – в 55–75%; примерно в половине проб найдены виды родов Fragilaria , Cymbella . Реже отмечены в обрастаниях виды рода Navicula ( N. tripunctata , N. capitata и др.). Оценка количественного развития показала, что к видам, обилие которых в фитоперифитоне можно охарактеризовать как «очень много», «массово», относились: C. placentula, Epithemia adnata , Rhopalodia gibba ; оценку «обильно» нередко имели Melosira varians , N. palea , A. lanceolata , виды рода Gomphonema . Другие отделы водорослей представлены в перифитоне в основном нитчатыми и слоевищными формами. Так, из Chlorophyta более чем в 55% проб встречены виды родов Ulothrix , Oedogonium , Spirogyra , Cladophora и др. Из Cyanoprokaryota более чем в 75% проб встречаются эпифитные и нитчатые формы порядка Oscillatoriales, а также вид Trichormus variabilis . Из нитчатых форм отдела Xanthophyta в обрастаниях представлен род Tribonema . Большинство перечисленных видов – широко распространенные формы планктона и обрастаний равнинных эвтрофных водотоков, с нейтральнослабощелочными пресными водами.

Доминирующие виды и количественная структура альгоценозов. Альгоценозы участков реки различаются в зоне взаимодействия ее с водохранилищем, а также на каждой из станций в зависимости от изменения гидрологических факторов и морфометрических особенностей.

Например, в зоне максимального подпора у с. Берёзовая Лука (см. рис. 1) фитопланктон представлен практически только формами Bacillariophyta и Cyanoprokaryota, характерными для водохранилища: в фитопланктоне на этой станции доминируют диатомовые водоросли класса Centrophyceae и цианопрокариоты, вызывающие «цветение воды» водохранилищ (табл. 2). Однако, уже у с. Дубовое наблюдается изменение состава водорослей: появление планктонных видов Chlorophyta, очевидно выносимых рекой в зону взаимодействия с водами водохранилища и изменение видового состава диатомовых водорослей и цианопрокариот. Далее, по мере удаления от устьевого участка, бóльшее цено-тическое значение в фитопланктоне начинают приобретать зеленые водоросли (рис. 2.I); в составе планктонных Bacillariophyta появляются другие виды (табл. 2), увеличивается разнообразие случайно-планктонных форм этого отдела из бентоса и обрастаний. В табл. 2 показан состав видов, преобладающих в альгоценозах планктона по численности и биомассе. Эти виды нередко были отмечены нами в составе доминирующего комплекса и в других реках-притоках волжских водохранилищ (Gorokhova, Zinchenko, 2019; Горохова, 2020).

Данные о фитопланктоне реки Чагры более ранних лет исследований касаются участка реки у с. Новотулка (Зеленевская, 2011). Сравнение особенностей сообществ фитопланктона на этой станции показало, что водоросли отделов Bacillariophyta и Chlorophyta продолжают играть ведущую роль в альгоценозах, а в составе массовых форм остаются, например виды зеленых водорослей порядка Chlorococcales, из криптофитовых – Cryptomonas marssonii . Кроме того, автор (Зеленевская, 2011) по данным исследований 2007–2010 гг. указывает ряд доминирующих видов, отмеченных и нами на других станциях речного участка. К таким видам относятся: Melosira varians , Synedra acus , Synedra ulna (диатомовые), виды родов Crucigenia , Chlamydomonas (зеленые), Dinobryon (золотистые), из цианопрокариот – Anabaena flos-aquae и Microcystis aeruginosa . Вероятно, это свидетельствует об устойчивом состоянии автотрофного компонента биоты реки.

II

Chlorophyta 21%

55% rokaryota 19%

acillariophyt

Xanthophyta 5%

Рис. 2. Состав систематических отделов в альгофлоре пла ния р. Чагра.

Fig. 2. The composition of systematic divisions in the algoflora of plankton (I) and periphyton (II) of the lower reaches of the Chagra River.

Для устьевых участков некоторых из исследованных рек нами отмечен экотонный эффект, проявляющийся в увеличение видового богатства в зоне взаимодействия река – водохранилище. Например, для р. Уса наблюдается формирование экотонных сообществ с высоким видовым богатством, разнообразием и показателями обилия в альгоценозах в зоне смешения вод верхней части Усинского залива и устьев притоков в зоне подпора (Горохова, 2018b; Gorokhova, Zinchenko, 2019). Для р. Чагра подобное не было отмечено: видовое разнообразие речного участка выше, чем на станциях в заливе водохранилища (рис. 2.I). Одним из условий, приводящих к снижению ви- дового богатства, в этом случае может быть низкая прозрачность воды на участке Берёзовая Лука – Дубовое, а также отсутствие погруженных макрофитов, за счет альгообрастаний на которых происходит увеличение числа случайнопланктонных видов водорослей как, например, выше по течению. Однако, особенности альгоце-нозов р. Чагра на участке возможного экотона требуют более подробных исследований. В целом же индекс Шеннона как показатель видового разнообразия в альгоценозах р. Чагра высок (рис. 2.I). Для сравнения – в альгоценозах р. Уса и ее притоков индекс Шеннона изменялся от 0,5 до 2,7 бит/экз. (Gorokhova, Zinchenko, 2019).

Таблица 2

Состав массовых видов, их численность (млн кл./л), биомасса (мг/л), а также доля (%) в суммарной численности/биомассе в планктоценозах нижнего течения р. Чагра

The composition of mass species, their abundance (million cells/l), biomass (mg/l), as well as the share (%) in the total abundance/biomass in the planktocenoses of the lower reaches of the Chagra River

По численности

|

с. Берёзовая Лука |

с. Дубовое |

с. Орловка |

с. Толстовка |

с. Абашево |

с. Новотулка |

||||||

|

Anabaena planctonica |

0,4 * 28 |

Gomphosphaeria lacustris |

1,2 38 |

Anabaena bergii |

1,6 34 |

Dictyosphaerium tetrachotomum |

0,3 26 |

Microcystis pulverea |

0,4 18 |

Thalassiosira sp. |

0,03 12 |

|

Microcystis aeruginosa |

0,2 15 |

Anabaena flos-aquae |

0,8 26 |

Gomphosphaeria lacustris |

0,6 13 |

Melosira varians |

0,1 11 |

Centrophyceae |

0,3 11 |

Centrophyceae |

0,02 8 |

|

Pseudanabaena |

0,2 |

Pseudanabaena |

0,6 |

Planktolyngbya |

0,6 |

Rhabdoderma lineare |

0,1 |

Coelosphaerium |

0,3 |

Cyclotella |

0,02 |

|

limnetica |

12 |

limnetica |

19 |

limnetica |

13 |

8 |

pusillum |

12 |

meneghiniana |

8 |

|

|

Centrophyceae |

0,1 |

Pandorina |

0,2 |

Chroomonas |

0,5 |

Fragilaria |

0,1 |

Chroomonas |

0,2 |

Cryptomonas |

0,02 |

|

7 |

morum |

5 |

acuta |

10 |

vaucheria |

8 |

acuta |

10 |

marssonii |

8 |

|

|

Aulacoseira |

0,1 |

Fragilaria |

0,2 |

Scenedesmus obtusus |

0,1 |

Cryptomonas |

0,1 |

||||

|

granulata |

6 |

crotonensis |

5 |

8 |

curvata |

5 |

|||||

|

Stephanodiscus |

0,1 |

Cryptomonas |

0,2 |

Stephanodiscus |

0,1 |

Dactylosphaerium |

0,1 |

||||

|

hantzschii |

5 |

marssonii |

5 |

triporus |

7 |

jurisii |

5 |

||||

|

По биомассе |

|||||||||||

|

Anabaena planctonica |

0,4 41 |

Anabaena flos-aquae |

0,4 37 |

Anabaena bergii |

1,0 30 |

Melosira varians |

0,2 29 |

Peridinium umbonatum |

0,3 17 |

Thalassiosira sp. |

0,1 36 |

|

Aulacoseira |

0,1 |

Pandorina |

0,2 |

Chlamydomonas |

0,4 |

Cyclotella |

0,1 |

Chroomonas |

0,2 |

Pleurosigma |

0,1 |

|

granulata |

13 |

morum |

17 |

globosa |

12 |

meneghiniana |

9 |

acuta |

11 |

elongatum |

26 |

|

Cyclotella meneghiniana |

0,1 9 |

Gomphosphaeria lacustris |

0,1 14 |

Chroomonas acuta |

0,4 10 |

Synedra acus |

0,1 9 |

Cryptomonas curvata |

0,2 10 |

Coelastrum microporum |

0,04 16 |

|

Stephanodiscus |

0,1 |

Pseudanabaena |

0,1 |

Chlamydomonas |

0,3 |

Fragilaria |

0,1 |

Cyclotella |

0,2 |

Crucigenia |

0,04 |

|

hantzschii |

7 |

limnetica |

6 |

reinhardtii |

8 |

vaucheria |

6 |

meneghiniana |

10 |

tetrapedia |

16 |

|

Synedra |

0,1 |

Fragilaria |

0,1 |

Cryptomonas |

0,2 |

Chlamydomonas |

0,02 |

Synedra |

0,2 |

Cyclotella |

0,03 |

|

acus |

7 |

vaucheria |

5 |

marssonii |

6 |

pertusa |

6 |

ulna |

10 |

meneghiniana |

10 |

|

Microcystis aeruginosa |

0,05 6 |

Cryptomonas curvata |

0,2 5 |

Thalassiosira sp. |

0,04 5 |

Cryptomonas marssonii |

0,1 6 |

Cryptomonas marssonii |

0,02 6 |

||

|

Dinobryon divergens |

0,04 5 |

Cryptomonas ovata |

0,04 5 |

Pandorina morum |

0,1 6 |

Cymbella cistula |

0,02 5 |

||||

Примечание : * над чертой – абсолютное значение, под чертой – доля (%).

Для устьевых участков некоторых из исследованных рек нами отмечен экотонный эффект, проявляющийся в увеличение видового богатства в зоне взаимодействия река – водохранилище. Например, для р. Уса наблюдается формирование экотонных сообществ с высоким видовым богатством, разнообразием и показателями обилия в альгоценозах в зоне смешения вод верхней части Усинского залива и устьев притоков в зоне подпора (Горохова, 2018b; Gorokhova, Zinchenko, 2019). Для р. Чагра подобное не было отмечено: видовое разнообразие речного участка выше, чем на станциях в заливе водохранилища (рис. 2.I). Одним из условий, приводящих к снижению ви- дового богатства в этом случае может быть низкая прозрачность воды на участке Берёзовая Лука – Дубовое, а также отсутствие погруженных макрофитов, за счет альгообрастаний на которых происходит увеличение числа случайнопланктонных видов водорослей как, например, выше по течению. Однако, особенности альгоце-нозов р. Чагра на участке возможного экотона требуют более подробных исследований. В целом же индекс Шеннона как показатель видового разнообразия в альгоценозах р. Чагра высок (рис. 2.I). Для сравнения – в альгоценозах р. Уса и ее притоков индекс Шеннона изменялся от 0,5 до 2,7 бит/экз. (Gorokhova, Zinchenko, 2019).

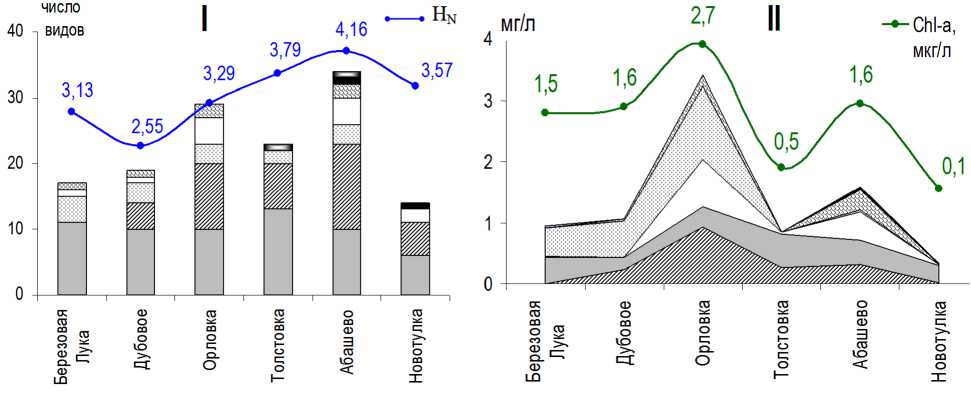

Рис. 3. Соотношение числа видов в отделах водорослей и динамика индекса видового разнообразия (HN) в альгоценозах (I); изменения биомассы групп водорослей и содержания хлорофилла-а (II) в фитопланктоне.

Fig. 3. The ratio of the number of species in the algae departments and the dynamics of the species diversity index (HN) in algocenoses (I); changes in the biomass of algae groups and the content of chlorophyll-a (II) in phytoplankton.

Изменения биомассы и содержание хлоро-филла-а. Ранее были опубликованы данные о концентрации хлорофилла-а (Chl-a) в воде р. Чагра и о биомассе водорослей в планктоне на исследуемом участке (Горохова, 2018а). На рис. 2.II. показаны изменения содержания Chl-a и соотношение биомассы водорослей разных отделов в суммарной биомассе фитопланктона нижнего течения р. Чагра.

Величины летней биомассы и содержание основного фотосинтетического пигмента (Chl-a) являются одними из характеристик степени развития фитопланктона и его активности и используются для оценки трофического статуса водных объектов (Трифонова, 1993; Минеева, 2004). Гидробиологические исследования, проводимые нами на реках Поволжья, показали, что, несмотря на высокое содержание биогенных веществ, уровень биомассы и концентрация хлорофилла-а, отражающие трофическое состояние, в исследо- ванных водотоках невелики (Горохова, 2018а). Анализ зависимости этих величин от содержания биогенных веществ не выявил их статистической связи, однако показано что такие факторы, как высокая мутность и скорости течения более 0,2– 0,3 м/с, ограничивают развитие планктонных водорослей. Для исследованных нами рек получена достоверная отрицательная корреляция между скоростью течения и следующими показателями: концентрация, хлорофилла-а, удельное число видов, биомасса и численность фитопланктона (соответственно r = -0,68, r = -0,64, r = -0,61; r = -0,59, P ≤ 0,05), что указывает на существенную роль гидрологических факторов для формирования их альгоценозов (Gorokhova, Zinchenko, 2019). Воды р. Чагра эвтрофны (Nмин от 0,3 до 0,8 мг/дм3, Pмин от 0,4 до 0,9 мг/дм3); величины же биомассы и концентрации Chl-a соответствуют олигомезотрофии (табл. 1, рис. 3.II). В то же время хорошо развитые макрофиты на речном участке Чагры также являются потребителями биогенных веществ и, как известно, конкурируют за них с фитопланктоном (Коган 1980; Саке-вич, 1985).

Оценка сапробности . Проведена оценка са-пробности вод р. Чагра: изменения величин индексов рассчитанных по водорослям планктона варьировали в пределах 1,8–2,1 (в среднем 1,96), что соответствует β-мезосапробной зоне самоочищения, III классу чистоты (умеренно загрязненные воды). Что касается фитоперифитона, сапробные индексы массовых и наиболее часто встречающихся видов (см. выше) находятся в границах 1,4–2,5, в среднем 2,2. В то же время в планктоне и перифитоне отмечено много индикаторов повышенной степени сапробности ( Nitzschia palea , Cymbella silesiaca , Hantzschia amphioxys, Dictyosphaerium tetrachotomum , Stigonema ocellatum , Planktolyngbya limnetica и др.), хотя их обилие ниже чем у доминирующих форм.

Оценка сапробности соотносится с результатами предыдущих лет исследований – в разные сезоны года индексы сапробности имели пределы изменений: от 1,84 до 2,37 с максимальными величинами осенью (Зеленевская, 2011). По данным Росгидромет (Ежегодник состояния..., 2017) индексы сапробности в районе с. Новотулка составляли 2,2–2,3 (по фитопланктону) и 2,1–2,4 (по перифитону).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В альгофлоре нижнего течения р. Чагра преобладают диатомовые, зеленые водоросли и цианопрокариоты, что характерно для рек-притоков нижневолжских водохранилищ. В планктоне реки идентифицировано 95 видов водорослей из 8 отделов, в фитоперифитоне – 58 видов из 4 отделов. Преобладают космополитные виды, предпочитающие пресные слабощелочные воды. Состав альгофлоры сформирован планктонными видами, разнообразны также формы обрастаний и бентоса, доминирующие в перифитоне. Из индикаторов органического загрязнения преобладают β- мезосапробы.

По частоте встречаемости к массовым видам планктона относятся диатомовые: Cyclotella meneghiniana , мелкоразмерные формы класса

Centrophyceae из родов Cyclotella и Thalassiosira, Cocconeis placentula , Nitzschia palea , а также Peridinium umbonatum (динофитовые), Cryptomonas marssonii, Chroomonas acuta (крип-тофитовые) и Monoraphidium contortum (зеленые). В обрастаниях представлены в основном Bacillariophyta, кроме них обычны нитчатые и слоевищные формы отделов Chlorophyta, Cyanoprokaryota и Xanthophyta из широко распространенных таксонов.

В планктоне в зоне подпора по численности доминируют Cyanoprokaryota (виды родов Anabaena, Microcystis) характерные для водохранилищ. На речном участке в сообществах преобладают Cyanoprokaryota и Bacillariophyta ( Cyclotella meneghiniana, Melosira varians , Thalassiosira sp.), разнообразны субдоминанты. По биомассе Bacillariophyta на первом месте в реке, а на участке смешения с водами водохранилища отмечено преобладание по биомассе Cyanoprokaryota. Кроме того, среди массовых форм планктона регулярны виды отдела Cryptophyta. Подобное соотношение групп водорослей в структуре альгоценозов характерно для эвтрофных сапробных вод.

Для сообществ водорослей р. Чагра установлены относительно небольшие величины биомассы (0,34–3,41 мг/л), и содержание Chl-a (0,1– 2,7 мкг/л). Принимая во внимание отсутствие биогенного лимитирования, такой характер структуры альгоценозов может свидетельствовать, например, о факторах сдерживающих более обильное развитие водорослей (течение, конкуренция за световые и трофические ресурсы с макрофитами).

Относительно небольшие величины и пределы изменения сапробных индексов (1,8–2,1 по фитопланктону, 1,4–2,5 по перифитону) в сочетание с присутствием в альгоценозах разнообразных индикаторов повышенной степени са-пробности, вероятно, говорят о том, что само-очистительный потенциал реки в настоящее время поддерживается.

Таблица 3

Список видов водорослей, идентифицированных в планктоне и перифитоне р. Чагра

List of algae species identified in the plankton and periphyton of the Chagra River

|

CYANOPROKARYOTA |

CHRYSOPHYTA |

|

Chroococcales |

Ochromonadales |

|

Aphanocapsa parasitica (Kütz.) Kom. & Anagn. П, к, И |

Dinobryon divergens Imhof П, к, И, β |

|

Aphanothece microscopica Näg. * Л, с-а, Гб, β, 2,1 |

XANTHOPHYTA |

|

Coelosphaerium pusillum Van Goor П, к, И, β, 2,0 |

Heterococcales |

|

Dactylococcopsis rhaphidioides Hansg. П, б, Гл, Ал, o |

Centritractus belonophorus (Schmidle) Lemm. П, к, Ог, Ин, o-β |

|

Gomphosphaeria lacustris Chod. П, к, И, Ин, o-β |

Chlorocloster raphidioides Pasch. * |

|

Microcystis aeruginosa Kütz., Elenk. П, к, Ог, Ал, β |

Ophiocytium capitatum Wolle П, к, Ог, o |

|

Microcystis pulverea (Wood) Forti. П, к, И, β |

Tribonematales |

|

Rhabdoderma lineare Schmidle & Laut. П, Ог, β |

Tribonema vulgare Pasch. * П-Б, Ин, o-α |

|

Rhabdogloea smithii (Chod.) Kom. П, б, Гб, β |

CRYPTOPHYTA |

|

Oscillatoriales |

Cryptomonadales |

|

Heteroleibleinia kuetzingii (Schmidle) Compère * |

Chroomonas acuta Uterm. П, к, И, β-α |

|

Phormidium autumnale (Ag.) Gom. * Л, к, И, β-α |

Cryptomonas curvata Ehr. П, к, Ог, Ин, β |

|

Planktolyngbya limnetica (Lemm.) Kom.-Legn. et Cronb. П, к, Ог, Ин, β-α |

Cryptomonas marssonii Skuja П, к, И, o-β |

|

Pseudanabaena limnetica (Lemm.) Kom. П, к, И, α-β |

Cryptomonas reflexa (Marsson) Skuja П, к, Ог, β-o |

|

Nostocales |

Cryptomonas ovata Ehr. П, к, И, Ин, α |

|

Anabaena bergii Ostenf. П, к, И, Ин, o-β |

DINOPHYTA |

|

Anabaena flos-aquae (Lyngb.) Breb. П, к, И, β |

Peridiniales |

|

Anabaena planctonica Brunnth. П, к, β-o |

Glenodinium oculatum F. Stein П, к, Гл, o |

|

Anabaena pseudovariabilis Woronichin * |

Gymnodinium sp. |

|

Hapalosiphon fontinalis (Ag.) Bornet * Б, к, χ-β |

Peridiniopsis berolinense (Lemm.) Bourr. П, к, Ог, Ин, o |

|

Nostoc caeruleum var. planctonicum (Poretzky & Tschern.) Whitton * Б, к, И, β |

Peridinium umbonatum Stein П, к, o-β |

|

Stigonema ocellatum Thur. ex Born. & Flah. * |

EUGLENOPHYTA |

|

Trichormus variabilis (Kütz. Born. et Flah.) Kom. et Anagn. * Б-П, к, Мг, β |

Euglenales |

|

BACILLARIOPHYTA |

Euglena limnophila Lemm. П, к, И, Ин, o-β |

|

Biddulphiales |

Lepocinclis ovum (Ehr.) Mink. Л, к, И, Ин, α-β |

|

Chaetoceros mulleri Lemm. П-Б, к, Гл |

CHLOROPHYTA |

|

Thalassiosirales |

Chlamydomonadales |

|

Cyclostephanos dubiu s (Frick) Round П, б, И, Ал, β |

Carteria vulgaris (Dang.) Francé П, o-β |

|

Cyclotella atomus Hustedt П, к, Гл, Ал, α |

Chlamydomonas angulosa O. Dill П, Га, o-α |

|

Cyclotella meneghiniana Kütz. П, к, Гл, Ал, α |

Chlamydomonas globosa Snow П, к, Ог, Ин, o-α |

|

Skeletonema subsalsum (Cl.) Bethge П, Гл, β-α |

Chlamydomonas pertusa Chodat П, β |

|

Stephanodiscus hantzschii Grun. П, к, И, Ал, α-ρ |

Chlamydomonas proboscigera var. conferta (Korsсh.) Ettl П |

|

Stephanodiscus minutulus (Kütz.) Cl. et Moller П, б, И, Ал, α |

Chlamydomonas reinhardtii Dang. П, к, Ог, Ин, α |

|

Stephanodiscus triporus Genkal & Kuzmin |

Chlamydomonas sp. |

|

Thalassiosira pseudonana Hasle & Heimdal |

Chloromonas depauperata (Pasch.) Gerl. П-Б, к, ρ |

|

Thalassiosira sp. |

Chloromonas insignis (Anach.) Gerl. et Ettl |

|

Aulacosirales |

Pteromonas angulosa (Carter) Lemm. П, к, И, β |

|

Aulacoseira granulata (Ehr.) Sim. П, к, И, Ал, β |

Spermatozopsis exultans Korsch. β-α |

|

Melosirales |

Volvocales |

Таблица 3 (продолжение)

|

Melosira varians Ag. П, к, Гл, Ал, β |

Pandorina morum (O.F. M.) Bory П, к, И, β |

|

Araphales |

Chlorococcales |

|

Fragilaria capucina Desmaz. П, к, И, Ал, β |

Chlorococcum infusionum (Schrank) Menag. * П, к, β |

|

Fragilaria capucina var. vaucheria (Kütz.) L.-Bert. O, к, Гб, Ал, β |

Coelastrum microporum Näg. in A. Br. П, к, И, Ин, β |

|

Fragilaria capucina var. mesolepta П-Б, к, И, Ал |

Crucigenia tetrapedia (Kirchn.) Kuntze П, к, И, Ин, β |

|

Fragilaria construens (Ehr.) Grun. * Л, к, И, Ал, β-o |

Dactylosphaerium jurisii Hindák П, И, Ал, α |

|

Fragilaria construens var. venter (Ehr.) Grun. * |

Dictyosphaerium tetrachotomum Printz П, к, β-α |

|

Fragilaria crotonensis Kitton П, к, Гл, Ал, o-β |

Monoraphidium contortum (Thur.) Kom.-Legn. П, к, И, β |

|

Fragilaria hungarica var. genuina Cl.-Euler |

Monoraphidium griffithii (Berk.) Kom.-Legn. П, к, И, β |

|

Synedra acus Kütz. П, к, И, Ал, o-β |

Monoraphidium minutum (Näg.) Kom.-Legn. П, к, И, Ал, β-α |

|

Synedra ulna (Nitzsch.) Ehr. Л, к, И, Ин, β |

Scenedesmus abundans (Kirchn.) Chod. П-Б, к, o-α |

|

Raphales |

Scenedesmus denticulatus Lagerh. П, к, И, Ин, β |

|

Achnanthes hungarica Grun. * |

Scenedesmus ellipticus Corda П-Б, к, Ин, o-β |

|

Achnanthes lanceolata (Bréb. ex Kütz.) Grun. in Van Heu-rck * O, к, И, Ал, β |

Scenedesmus obtusus Meyen П, β |

|

Amphora pediculus (Kütz.) Grun. Б, к, И, Ал, β |

Scenedesmus opoliensis Richt. П, к, Oг, Ин, β |

|

Cocconeis pediculus Ehr. O, к, Гл, Ал, β |

Scenedesmus opoliensis var. сarinatus Lemm. П, к |

|

Cocconeis placentula Ehr. Oб, И, Ин, β-o |

Scenedesmus quadricauda (Tur.) Breb. Л, к, Oг, Ин, β |

|

Cymatopleura solea (Breb.) W. Smith Л, к, И, Ал, β |

Desmidiales |

|

Cymbella cistula (Ehr.) Kirchn. Oб, И, Ал, o-β |

Closterium parvulum Näg. * |

|

Cymbella cymbiformis Ag. * O-Б, к, Ог, Ал |

Cosmarium granatum var. subgranatum Nord. П, к, И |

|

Cymbella helvetica Kütz. Бк, И, Ал, o-α |

Zygnematales |

|

Cymbella silesiaca Bleich. O, к, И, Ин, β |

Spirogyra sp. * |

|

Epithemia adnata (Kütz.) Breb. O, к, И, Ал, β |

Oedogoniales |

|

Gomphonema angustatum (Kütz.) Rabenh. * O, к, И, Ал, β |

Bulbochaete setigera Ag. ex Hirn. * |

|

Gomphonema parvulum Kütz. O, к, Гл, Ин, β |

Oedogonium sp. * |

|

Gyrosigma acuminatum (Kütz.) Raben. * Б, б, И, Ал, β |

Ulotrichales |

|

Navicula capitata Ehr. * Л, к, И, Ал, β-α |

Koliella longiseta (Vischer) Hind. Л, к, И, Ин, β |

|

Navicula cryptocephala Kütz. Л, к, И, Ал, α |

Ulothrix subtilissima Rabenh. Б, β |

|

Navicula hungarica var. linearis Østrup Б, к, Гл, Ал |

Ulothrix tenerrima Kütz. Б, к, И, o-α |

|

Navicula menisculus Schum. * Б, к, Гл, Ал, β |

Ulothrix zonata (Weber & Mohr) Kütz. * |

|

Navicula pseudotuscula Hust * Б, Га, И, Ал |

Cladophorales |

|

Navicula pupula Bristol * Б, к, Гл, Ал, o-α |

Cladophora glomerata (L.) Kütz. * П-Б, к, И, Ал, β-o |

|

Navicula rhynchocephala Kütz. O-Б, с-а, И, Ац, α |

Rhizoclonium sp. * |

|

Navicula tripunctata (O. F. M.) Bory Б, б, И, Ал, β |

Обозначения . Местообитание: П – планктонный, О – обитатель обрастаний, Б – бентосный, Л – литоральный, Э – эпибионтный. Распространение: к – космополит, б – бореальный, с-а – северо-альпийский. Галобность: Мг – мезогалоб, Ог – олигогалоб, И – индифферент, Гл – галофил Гб – галлофоб. Отношение к рН: Ал – алкалифил + алкалибионт, Ин – индифферент. Сапробность: χ-β – ксено-бетамезосапроб, χ-ο – ксено-олигосапроб, ο – олигосапроб, ο-β – олиго-бетамезосапроб, β-ο – бета-олигосапроб, ο-α – олиго-альфамезосапроб, β – бетаме-зосапроб, β-α – бета-альфамезосапроб, α-β – альфа-бетамезосапроб, α – альфамезосапроб, α-ρ – альфа-полисапроб, ρ – полисапроб. Примечание : * – виды, отмеченные только в эпифитоне. |

|

Navicula tuscula (Ehrb.) Grun. * П-Б, к, И, Ал, o-x |

|

|

Navicula molestiformis Hust. * Л, к, И, Ал, α-β |

|

|

Nitzschia dissipata (Kütz.) Rabenh. П, к, И, Ал, o-β |

|

|

Nitzschia palea (Kütz.) W. Sm. Л, к, И, Ал, α |

|

|

Nitzschia pusilla Grun. П, к, И, Ин, β |

|

|

Nitzschia stagnorum Rabenh. * |

|

|

Pleurosigma elongatum W. Sm Б, к, Мг, Ин |

|

|

Rhoicosphenia abbreviata (Ag.) L.-Bert. O, к, Гл, Ал, β |

|

|

Rhopalodia gibba (Ehr.) O. M. * |

|

|

Surirella minuta Bréb. ex Kütz. Л, к, И, Ал, α |

|

|

Surirella ovata var. salina (W.Sm.) Rabenh * |

Список литературы Состав и структура альгоценозов нижнего течения реки Чагра (бассейн Саратовского водохранилища)

- Голубая книга Самарской области: редкие и охраняемые гидробиоценозы / Под ред. Г.С. Розенберга, С.В. Саксонова. Самара: СамНЦ РАН, 2006. 200 с.

- Горохова О.Г. Характеристика фитопланктона реки Большой Черемшан (притока Куйбышевского водохранилища) // Ученые записки Казан. ун-та. Сер. естеств. науки. 2016. Т. 158, кн. 2. С. 247-258.

- Горохова О.Г. Биомасса водорослей и содержание хлорофилла-«а» в планктоне рек бассейна Куйбышевского, Саратовского и Волгоградского водохранилищ // Изв. Самар. НЦ РАН. 2018а. Т. 20, № 5 (3). С. 358-363 .

- Горохова О.Г. Показатели альгофлоры планктона для характеристики равнинных рек бассейна Средней и Нижней Волги // Экологические проблемы бассейнов крупных рек - 6: Тез. докл. Международной конф. Россия, Тольятти, 2018 г. / Отв. ред. Г.С. Розенберг, С.В. Саксонов [электронный ресурс]. Тольятти: ИЭВБ РАН, 2018b. С. 83-85.

- Горохова О.Г. Состав и структура сообществ фитопланктона реки Самары (бассейн Саратовского водохранилища) // Ученые записки Казан. ун-та. Сер. естеств. науки. 2020. Т. 162, кн. 3. С. 413-429.

- Государственный доклад о состоянии окружающей среды и природных ресурсов Самарской области за 2016 год. Вып. 27. Самара, 2017. 198 с.

- Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения [Электронный ресурс] / Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области. URL: http://www.priroda.samregion.ru/ environmental_protection/kadastr (дата обращения: 14.01.2022).

- Ежегодник состояния экосистем поверхностных вод России (по гидробиологическим показателям) 2016 год / под науч. ред. В.М. Хромова. М.: Росгидромет, 2017. 191 с.

- Зеленевская Н.А. Диатомовые водоросли приустьевого участка реки Чагра // Материалы XIII Международной научной конференции альгологов «Диатомовые водоросли: современное состояние и перспективы исследований». Кострома, 2013. С. 46-47.

- Коган Ш.И. Водоросли и высшие водные растения в условиях антропогенного эвтрофирования водоемов // Ботан. журн. 1980. Т. 65. С. 1569-1578.

- Малые реки Волжского бассейна / Под ред. Н.И. Алексеевского. М.: МГУ, 1998. 234 с.

- Методика изучения биогеоценозов внутренних водоемов. М.: Наука, 1975. 240 с.

- Минеева Н.М. Растительные пигменты в воде волжских водохранилищ. М.: Наука, 2004. 156 с.

- Основные гидрологические характеристики рек бассейна Нижней Волги: научно-прикладной справочник / под ред. В.Ю. Георгиевского. Мин-во природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Ливны: Georgievsky, 2015. 129 с.

- Сакевич А.И. Экзометаболиты пресноводных водорослей. Киев: Наук. думка, 1985. 200 с.

- Трифонова И.С. Оценка трофического статуса водоемов по содержанию хлорофилла «а» в планктоне // Методические вопросы изучения первичной продукции планктона внутренних водоемов. СПб.: Гидрометеоиздат, 1993. С. 158-166.

- Экологический бюллетень. Самарская область 2016 год / ФГБУ «Приволжское УГМС». Самара, 2017. 46 с.