Состав и структура бентосной макрофлоры охраняемых акваторий (Крым, Черное море)

Автор: Евстигнеева И.К., Танковская И.Н.

Журнал: Фиторазнообразие Восточной Европы @phytodiveuro

Статья в выпуске: 3 т.19, 2025 года.

Бесплатный доступ

Сведения о видовом составе и таксономической структуре бентосной флоры охраняемых объектов в Чёрном море нельзя считать полными, тем более часть данных была получена в прошлом веке. Отсюда цель исследования – изучить видовой состав, таксономическую структуру и особенности встречаемости видов в макрофлоре охраняемых территорий Крыма на современном этапе. Исследования проводили в акватории памятников природы у мысов Лукулл, Фиолент, Сарыч, у Херсонеса Таврического, у скалы Дива и горы Кошка. Сбор проб проводили летом 2020–2021 гг. методом вертикальных разрезов. На глубинах 0.5; 1, 3, 5, 10 и 15 м закладывали по четыре учетных рамки размером 25 х 25 см. В макрофлоре были обнаружены 114 видов водорослей 71 рода, 40 семейств, 26 порядков, 6 классов отделов Chlorophyta, Heterokontophyta, Rhodophyta. Высоким видовым разнообразием среди таксонов отличались Rhodophyta, Ceramiales, Rhodomelaceae, Ulva, Cladophora. Стабильными элементами таксономической структуры были соотношения вид/семейство, вид/порядок, семейство/порядок. Свыше 24% видов имели природоохранный статус. Их основная часть относилась к видам, обилие которых сейчас сокращается. Встречаемость видов в среднем составляла 70%. Основа флоры была сформирована видами постоянной группы, вторую позицию занимали случайные виды. Среди видов, освоивших все акватории, доминировали представители Rhodophyta. В константное ядро флоры входили Gongolaria barbata (Stackh.) Kuntze, Ericaria crinita (Duby) Molinari et Guiry и Phyllophora crispa (Huds.) P.S. Dixon. Коэффициент Жаккара и индексы гомотонности свидетельствовали о высокой качественной однородности исследованной флоры.

Макрофлора, виды, таксономическая структура, встречаемость, особо охраняемые природные территории, Крым, Черное море

Короткий адрес: https://sciup.org/148331540

IDR: 148331540 | УДК: 582.271/275:502.7(262.5) | DOI: 10.24412/2072-8816-2025-19-3-76-93

Текст научной статьи Состав и структура бентосной макрофлоры охраняемых акваторий (Крым, Черное море)

Одним из способов сохранения морского биоразнообразия является выделение акваторий с разным охранным статусом (Choi, Lim, 2024). Такой тип природопользования известен для отдельных участков крымского прибрежья (Pankeeva, Mironova, 2024). К сожалению, охраняемые объекты так же, как и неохраняемые, испытывают интенсивное антропогенное воздействие. В связи с этим возникает необходимость составления прогнозов последствий этого влияния, которые должны основываться на результатах многолетних наблюдений. Тем более, такой характер исследований предусмотрен в качестве основной деятельности на территории морских объектов с разной степенью охранности. При этом известны ситуации, когда реализация проблемы сохранения ценных сообществ и видов начинается с придания тем или иным участкам статуса охраняемых, не имея при этом полных и, что не менее важно, актуальных сведений о биоте объектов охраны (Belich et al., 2019). Отсутствие базовых данных или даже недостаточная изученность акваторий, несоблюдение необходимости организации долгопериодных наблюдений за происходящими процессами могут сами по себе стать источником угрозы для сохранения морского биоразнообразия, важным элементом которого, в частности, являются макрофиты. Имеющиеся сведения о видовом составе и таксономической структуре их сообществ в Чёрном море в настоящее время нельзя считать полными, их получение нередко носит спорадический характер, а масштаб самих исследований для разных объектов не одинаков. Часть данных о видовом разнообразии макроводорослей охраняемых объектов Крыма была получена в прошлом веке, почему и возникает необходимость их актуализации. (Milchakova, 2003; Milchakova et al., 2019). Учитывая сказанное, летом 2021–2022 гг. были организованы гидроботанические исследования в акватории основных памятников природы Крыма, результатом которых должны были стать актуальные сведения о состоянии их бентосной макрофлоры.

Цель работы – изучить видовой состав, таксономическую структуру и особенности встречаемости видов в бентосной макрофлоре пяти памятников природы Крыма.

М АТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

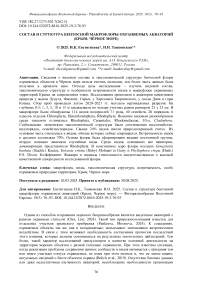

Работа базируется на результатах летних ботанических съемок в акватории таких памятников природы, как «ПАК (прибрежный аквальный комплекс) у мыса Лукулл», «ПАК у мыса Фиолент», «ПАК у мыса Сарыч», «ПАК у Херсонеса Таврического», относящихся к городу федерального значения Севастополю, и в зоне «ПАК у скалы Дива и горы Кошка», расположенной на Южном берегу Крыма (Evstigneeva, Tankovskaya, 2021; Evstigneeva et al., 2022; Evstigneeva, Tankovskaya, 2022, 2023, 2024a) (рис.). Отбор проб проводили с применением легководолазного снаряжения и с использованием маломерных судов. В акватории охраняемых объектов были заложены трансекты, перпендикулярные к берегу. На глубинах 0.5, 1; 3; 5; 10 и 15 метров (до нижней границы фитали) водоросли собирали с четырех учетных площадок размером 25х25 см (Kalugina, 1969). Всего было собрано 268 количественных и 67 качественных проб. Их первичная обработка проходила в лаборатории, где определяли видовой состав водорослей с применением микроскопа «Армед XS-90». При идентификации видов руководствовались отечественным определителем (Zinova, 1967) и учитывали результаты последних номенклатурных ревизий (Guiry, Guiry, 2025).

Рис. Районы исследования: I – «ПАК у мыса Лукулл», II – «ПАК у Херсонеса Таврического», III – «ПАК у мыса Фиолент», IY – «ПАК у мыса Сарыч», Y – «ПАК у скалы Дива и горы Кошка»

Fig. Study areas: I – «NAC at Cape Lukullus», II – «NAC at Chersonesos Tauric», III – «NAC at Cape Fiolent», IY – «NAC at Cape Sarych», Y – «NAC at Diva Rock and Mount Koshka»

Для описания таксономической структуры применяли сведения о пропорциях флоры, а данные по видовому составу привлекали для оценки принадлежности морской флоры к конкретной географической зоне (коэффициент Фельдманна) и для определения степени эвтрофирования водной среды в районе исследования (индекс Ченея) (Feldmann, 1937; Tolmachev, 1974; Cheney, 1977). Для сравнения флоры на разных участках охраняемых акваторий рассчитывали коэффициент общности видов по Жаккару (K j ,%). Сведения о встречаемости видов (R,%) легли в основу расчетов индексов гомотонности сложения видовой структуры (J1,2) и учитывались при распределении видов между группами постоянства (Mirkin et al., 1989; Dajo, 1975). По соотношению групп видов с разной встречаемостью определяли степень соответствия их распределения закону встречаемости Раункиера (Grejg-Smit, 1967; Bakanov, 2005).

Для выявления вариабельности анализируемых характеристик вычисляли их среднее значение с доверительным интервалом и коэффициент вариации (С v ,%). С учетом величины С v определяли степень изменчивости признаков по шкале Г.Н. Зайцева (верхне- и нижненормальная, значительная, большая, очень большая, аномально высокая) (Zaitsev, 1990).

Р ЕЗУЛЬТАТЫ

Видовой состав и таксономическая структура макрофлоры охраняемых объектов. В состав летней макрофлоры бентоса морских охраняемых объектов, расположенных вдоль крымских берегов Черного моря, входили 114 видов водорослей 71 рода, 40 семейств, 26 порядков, 6 классов отделов Chlorophyta (Ch), Heterokontophyta (Het) и Rhodophyta (Rh) (табл. 1).

Таблица 1. Аннотированный список видов водорослей с указанием их встречаемости и охранного статуса

Table 1. Annotated list of algal species with their occurrence and conservation status

|

№ |

Таксон Taxon |

Охранный документ Сonservation document |

Районы Areas |

R,% |

||||

|

I* 1 |

II 1 |

III 1 |

IY 1 |

Y |

||||

|

CHLOROPHYTA Rchb. Ulvophyceae Mattox et K.D. Stewart |

||||||||

|

Cladophorales Haeckel Cladophoraceae Wille Chaetomorpha Kütz. |

||||||||

|

1 |

Chaetomorpha linum (O.F. Müll.) Kütz. |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

100 |

|

|

2 |

Chaetomorpha aеrea (Dillwyn) Kütz. |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

100 |

|

|

Cladophora Kütz. |

||||||||

|

3 |

Cladophora laetevirens (Dillwyn) Kütz. |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

100 |

|

|

4 |

Cladophora albida (Nees) Kütz. |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

100 |

|

|

5 |

Cladophora dalmatica Kütz. |

КкУ** (NT)*** |

+ |

20 |

||||

|

6 |

Cladophora liniformis Kütz. |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

100 |

|

|

7 |

Cladophora sericea (Huds.) Kütz. |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

100 |

|

|

8 |

Cladophora vadorum (Aresch.) Kütz . |

+ |

+ |

40 |

||||

|

9 |

Cladophora vagabunda (L.) Hoek |

+ |

20 |

|||||

|

Cladophorales Haeckel Boodleaceae Børgesen Cladophoropsis Børgesen |

||||||||

|

10 |

Cladophoropsis membranacea (Hofm. Bang ex C. Agardh) |

КкУ (NT) КкК (LC) |

+ |

+ |

+ |

60 |

||

Продолжение таблицы 1

Продолжение таблицы 1

|

№ |

Таксон Taxon |

Охранный документ Сonservation document |

Районы Areas |

R,% |

||||

|

I* |

II |

III |

IY |

Y |

||||

|

Chordariaceae Grev. Stilophora J. Agardh |

||||||||

|

30 |

Stilophora tenella (Esper) P.C. Silva |

КкРФ (EN) КкУ (EN) КкК (EN) ККС (EN) |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

100 |

|

31 |

Stilophora nodulosa (C. Agardh) P.C. Silva in P.C. Silva |

+ |

20 |

|||||

|

Corynophlaea Kütz. |

||||||||

|

32 |

Corynophlaea umbellata (C. Agardh) Kütz |

+ |

+ |

+ |

+ |

80 |

||

|

33 |

Corynophlaea flaccida (C. Agardh) Kütz. |

+ |

+ |

40 |

||||

|

Litosiphon Harvey |

||||||||

|

34п Litosiphon laminariae (Lyngb.) Harvey |

+ 1 |

20 |

||||||

|

Striaria Grev. |

||||||||

|

35л Striaria attenuata (Grev.) Grev. |

+ 1 |

20 |

||||||

|

Ectocarpaceae C. Agardh Ectocarpus Lyngb. |

||||||||

|

36л Ectocarpus siliculosus (Dillw.) Lyngb. |

КкУ (EN) 1 |

+ 1 |

+ п |

40 |

||||

|

Myriactula Kuntze |

||||||||

|

37 |

Myriactula arabica (Kütz.) Feldmann |

+ |

20 |

|||||

|

38 |

Myriactula rivulariae (Suhr ex Aresch.) Feldmann |

+ |

20 |

|||||

|

Myrionema Grev. |

||||||||

|

39п Myrionema balticum (Reinke) Foslie |

+ п |

20 |

||||||

|

Desmotrichum Kütz. |

||||||||

|

40 |

Desmotrichum tenuissimum (C. Agardh) Athanasiadis |

+ |

20 |

|||||

|

Spermatochnus Kütz. |

||||||||

|

41л Spermatochnus paradoxus (Roth) Kütz. |

ККС (EN) 1 |

+ п |

20 |

|||||

|

Punctaria Grev. |

||||||||

|

42 |

Punctaria latifolia Grev. |

+ |

+ |

40 |

||||

|

43 |

Punctaria tenuissima (C. Agardh) Grev. |

+ |

20 |

|||||

|

Fucales Bory Sargassaceae Kütz. Gongolaria Boehmer |

||||||||

|

44 |

Gongolaria barbata (Stackh.) Kuntze |

КкК (EN), RDL (EN) RDB (EN) |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

100 |

|

Ericaria Stackhouse |

||||||||

|

45 |

Ericaria crinita (Duby) Molinari et Guiry |

КкК (EN), RDL (EN) RDB (EN) |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

100 |

|

Sphacelariales Mig. Sphacelariaceae Decne. Sphacelaria Lyngb. |

||||||||

|

46 п Sphacelaria cirrosa (Roth) C. Agardh 1 |

+ 1 |

+ 1 |

+ п |

+ п |

+ 1 |

100 |

||

|

Sphacelorbus Draisma Prud'homme et H. Kawai |

||||||||

|

47 |

Sphacelorbus nanus (Nageli et Kütz.) Draisma, Prud'homme et H. Kawai |

+ |

20 |

|||||

|

Cladostephaceae Oltm. Cladostephus C. Agardh |

||||||||

|

48 |

Cladostephus spongiosus (Huds.) C. Agardh |

КкУ (NT) КкК (NT) |

+ |

+ |

+ |

60 |

||

|

49 |

Cladostephus hirsutus (L.) Boudouresque et M. Perret-Boudouresque ex Heesch et al. |

КкУ (EN) |

+ |

+ |

40 |

|||

|

Stypocaulaceae Oltmanns Halopteris Kütz |

||||||||

|

50л Halopteris scoparia (L.) Sauvageau |

КкК (NT) |

+ 1 |

+ п |

40 |

||||

Продолжение таблицы 1

Примечание : *районы исследования: I – «ПАК у мыса Лукулл», II – «ПАК у Херсонеса Таврического», III – «ПАК у мыса Фиолент», IY – «ПАК у мыса Сарыч», Y – «ПАК у скалы Дива и горы Кошка»; ** здесь и в таблице 2: КкРФ – Красная книга РФ, КкУ – Красная книга Украины, КкК – Красная книга Крыма, КкС – Красная книга Севастополя, RDL – Black Sea Red Data List, RDB – Black Sea Red Data Book; *** категория природоохранного статуса: CR – под угрозой уничтожения, EN – сокращающиеся в численности, NТ – редкие, LC – восстанавливаемые и восстанавливающиеся виды

Note: *research areas: I – «NAC at Cape ucullus», II – «NAC at Chersonesos Tauric», III – «NAC at Cape Fiolen», IY – «NAC at Cape Sarych», Y – «NAC at Diva Rock and Mount Koshka»; ** here and in table 2: Red Data Book of the Russian Federation, Red Data Book of Ukraine, Red Data Book of Crimea, Red Data Book of Sevastopol, RDL – Black Sea Red Data List, RDB – Black Sea Red Data Book; *** conservation status category: CR – threatened with extinction, EN – declining in numbers, NT – rare, LC – recovering and recovering species

Видовое соотношение отделов выглядело как 1Ch : 1Het : 2Rh, демонстрируя численное превосходство красных водорослей. Существенность доминирования Rh повышалась при анализе распределения видов между отделами во флоре каждого объекта в отдельности. Видовое соотношение отделов во флоре «ПАК у мыса Сарыч» совпадало с общим для всех ПАК, на других участках охраняемой акватории оно выражалось как 1Ch : 1Het : 3Rh.

Во флоре охраняемых объектов 24% видов имели природоохранный статус разных категорий (табл.1). В таблице 2 приведены сведения о флористическом составе охраняемого комплекса.

Таблица 2. Флористический состав охраняемого комплекса

Table 2. Floristic composition of the conservation complex

|

Охранный документ Сonservation document |

Отдел Phylum |

Число охраняемых видов Number of conservation species |

||

|

Ch |

Het |

Rh |

||

|

КкК |

2 * |

6 |

5 |

13 |

|

КкС |

– |

5 |

3 |

8 |

|

КкРФ |

– |

1 |

1 |

2 |

|

КкУ |

2 |

4 |

4 |

10 |

|

RDL |

1 |

2 |

4 |

7 |

|

RDB |

– |

2 |

2 |

4 |

Примечание: * абсолютное число видов

Note: * absolute number of species

Охраняемые виды Het и Rh упоминаются во всех Красных книгах и международных списках, Ch – в трех из них (Red…, 2015; Red…, 2008; Red…, 2018; Red…, 2024; Black…, 1997; Black…, 1999). Среди Rh и Het таких видов было 11 (по 42% от всех охраняемых видов) в каждом из них, среди Ch – 4 (15%). По районам число видов с охранным статусом изменялось от 12 (мыс Фиолент) до 20 (мыс Сарыч). На остальных участках оно составляло 15 (у горы Кошка) –18 (Херсонес Таврический) видов.

Среди отделов наибольшим таксономическим разнообразием отличался Rh, на долю которого приходилось 51% всех идентифицированных видов, 56% родов, 52% семейств и 54% порядков (табл. 3). На второй позиции находился Het. Низкое разнообразие родов (14% от общего числа родов) и примерно равное с Het число остальных таксонов выводило Ch на третье место.

Таблица 3. Общая таксономическая характеристика макрофлоры бентоса в акватории гидрологических памятников природы

Table 3. General taxonomic characterization of benthos macroflora in the water area of hydrological natural monuments

|

Отдел Phylum |

Число таксонов Number of taxa |

Пропорции флоры Proportions of flora |

|||||||

|

п:с:р:в |

в/р |

в/с |

в/п |

с/п |

|||||

|

* п |

с |

р |

в |

||||||

|

Ch |

6 |

9 |

10 |

27 |

1:1:2:4 |

2.7 |

3.0 |

4.5 |

1.5 |

|

Het |

6 |

10 |

21 |

29 |

1:2:3:5 |

1.4 |

2.9 |

4.6 |

1.7 |

|

Rh |

14 |

21 |

40 |

58 |

1:1:3:4 |

1.4 |

2.8 |

4.1 |

1.5 |

|

Всего Total |

26 |

40 |

71 |

114 |

1:1:3:4 |

1.6 |

2.8 |

4.2 |

1.5 |

Примечание: * п, с, р, в – порядок, семейство, род, вид

Note: * o, f, g, s – order, family, genus, species

К показателям таксономического разнообразия относятся пропорции флоры, численные выражения которых представлены в табл. 3. Пропорция п:с:р:в у отделов между собой не совпадала, исключением стало одинаковое соотношение порядков и семейств (1:1) у Ch, Rh и всей флоры. Отмечена полная аналогия пропорции п:с:р:в у флоры и у Rh в отдельности. Соотношения в/с, в/п и с/п проявили себя как наиболее стабильные структурные единицы бентосной флоры охраняемых объектов. Видовая насыщенность родов у Ch была вдвое выше, чем у остальных отделов. Всем отделам было характерно высокое видовое обилие порядков.

Таксоны с учетом их видовой и родовой насыщенности были распределены по рангам (табл. 4).

Таблица 4. Ранговое распределение таксонов во флоре гидрологических памятников природы

Table 4. Rank distribution of taxa in the flora of hydrological natural monuments

|

Ранг Rank |

Таксоны Taxa |

||||

|

с высоким разнообразием видов with high species diversity |

с высоким разнообразием родов with high genus diversity |

||||

|

порядки order |

семейства family |

роды genus |

порядки order |

семейства family |

|

|

I |

Ceramiales (32) |

Rhodomelaceae (19) |

Ulva (7) |

Ceramiales (17) |

Rhodomelaceae (9) |

|

II |

Ectocarpales (16) |

Ulvaceae (11) |

Cladophora (6) |

Ectocarpales (11) |

Ectocarpaceae (6) |

|

III |

Ulvales (11) |

Cladophoraceae (9) |

Ceramium (5) Polysiphonia (5) |

Corallinales (6) |

Corallinaceae (5) |

|

IY |

Cladophorales (9) |

Ceramiaceae (8) Ectocarpaceae (8) |

Ulvella (3) Myriactula (3) Dictyota (3) Vertebrata (3) |

Acrochaetiales (3) Ulvales (3) Gelidiales (3) Sphacelariales (3) |

Chordariaceae (4) Ceramiaceae (4) |

|

Всего Total |

68 |

55 |

35 |

46 |

28 |

Примечание : в скобках абсолютное число видов или родов

Note: absolute number of species or genus in parentheses

Ведущие надвидовые таксоны относились к трем отделам и объединяли 31–60% видов и 39– 65% родов. Среди порядков и семейств по уровню видового разнообразия лидировали представители Rh, среди родов – Ch. Наибольшим числом видов отличались Ceramiales, Rhodomelaceae и Ulva . Самая высокая родовая насыщенность была отмечена у Ceramiales и Rhodomelaceae.

Важными качественными характеристиками макрофлоры являются встречаемость видов и степень сходства их комплексов на разных участках исследованной акватории. Представители каждого из трех отделов присутствовали в акватории всех охраняемых объектов. Встречаемость конкретных видов изменялась от 20 до 100% и в среднем составляла 70%. В зависимости от величины коэффициента R виды были распределены между тремя группами: постоянной, добавочной и случайной. Половина видов с высоким показателем встречаемости (R более 50%) входили в постоянную группу. За ними следовали виды случайной группы (37% от всего видового состава) с низким коэффициентом R. Количественное соотношение групп постоянства выглядело, как 5 постоянных : 1 добавочный : 3 случайных вида. На долю видов с максимально высоким коэффициентом R приходилось 30% от общего видового состава. Большая часть таких видов (62%) относилась к красным водорослям, меньшая – к бурым (15%).

Распределение видов между пятью классами (A – 1–20%, B – 21–40%, C – 41–60%, D – 61– 80%, E – 81–100%) полностью соответствовало закону Раункиера о встречаемости (A>B>C>D Судя по величине коэффициента Жаккара, степень сходства видов в районах исследований изменялась в широком диапазоне (52–66%) и в среднем достигала 56%. Уровень видовой неоднородности отделов отличался между собой. У Het виды совпадали на 48%, у Ch – на 56% и у Rh – на 62%. Значения индексов гомотонности сложения видовой структуры составляли: J1 = 1.7 и J2 = 5.0, что свидетельствовало о качественной однородности исследуемой флоры. Эта особенность была наиболее характерна красным водорослям, на что указывали высокие средний коэффициент Kj (63%) и лимиты его вариации (58–70%). Данные о видовом разнообразии отделов и их количественном соотношении были привлечены для фитоиндикации качества среды обитания водорослей и определения типа флоры у каждого из исследованных объектов. На основе этих данных были рассчитаны коэффициент Фельдманна и индекс Ченея. Результаты расчетов представлены в таблице (табл. 5). Величина коэффициента Фельдманна от района к району варьировала в широких границах с размахом вариации, равным 1.4 и в среднем равнялась 2.7. Среднее значение индекса Ченея для всей исследованной акватории достигало 3.8. Минимумы оценочных показателей были отмечены у водорослей «ПАК у мыса Сарыч», максимумы – «ПАК у скалы Дива и горы Кошка». Таблица 5. Значения коэффициента Фельдманна и индекса Ченея для охраняемых акваторий и их флоры Table. 5. Feldmann coefficient and Cheney index values for protected areas and their flora Показатель Indicator Районы Areas I II III IY Y Коэффициент Фельдманна Feldmann сoefficient 3.0 2.5 2.8 2.0 3.4 Индекс Ченея Cheney index 4.2 3.5 3.6 3.0 4.8 ОБСУЖДЕНИЕ Полученные данные были сопоставлены со списком видов для всего крымского прибрежья, представленного в монографии (Minicheva et al., 2020). После преобразования списка с учетом результатов современной таксономической ревизии, был сделан вывод о высоком разнообразии флоры охраняемых объектов в настоящее время. Существенность такого заключения повышается, если принять во внимание тот факт, что пробы в каждой акватории были собраны авторами только летом и в течение одного дня съемки. Число видов во флоре охраняемых объектов составляло почти 70% от видового состава бентосной флоры Крыма. Доля зеленых водорослей достигала 60%, а бурых и красных – 70% от числа видов каждого из отделов, упомянутого в монографии. Количественное соотношение отделов, представленных в двух сравниваемых списках разным числом видов, совпадало (1Ch : 1Het : 2Rh). В этом случае проявлялось действие такого механизма, как «конгенерический гомотаксис» (Uitekker, 1980). В соответствии с ним отдельные элементы биосистемы в ответ на возмущающее внешнее воздействие могут меняться, но при этом их соотношение остается постоянным. Если изменения носят адаптивный характер и не являются критичными для функционирования всей системы, то они должны способствовать сохранению ее стабильности в изменчивых условиях прибрежной зоны моря (Evstigneeva, Tankovskaya, 2019). Виды, входившие в охраняемый комплекс, имели четыре категории природоохранного статуса (CR, EN, NT, LC). Основная часть их относилась к видам категорий NT (редкие) и EN (с сокращающейся численностью). Среди видов, находящихся под угрозой уничтожения, оказались присутствующие в нашем списке Dictyota dichotoma (Huds.) J.V. Lamour. и Dermocorynus dichotomus (J. Agardh) Gargiulo, M. Morabito et Manghisi. Необходимо отметить, что, вопреки присвоенной категории, D. dichotomus в исследованной акватории отличался высокой встречаемостью (80%). Кроме этого, результаты наших многолетних исследований в реперных точках указывали на постоянное присутствие вида и его вегетацию не только в летний период, как это считалось ранее (Zinova, 1967; Kalugina-Gutnik,1975), но и в осенний (Evstigneeva, Tankovskaya, 2024b). Группа видов с категорией LC была представлена Cladophoropsis membranacea (Hofm. Bange ex C. Agardh). К ней относят виды с восстанавливающейся численностью. Анализ рангового распределения таксонов с учетом их видовой и родовой насыщенности позволил выделить из них наиболее важные по вкладу в разнообразие бентосной флоры охраняемых акваторий. Среди порядков высоким видовым разнообразием отличались четыре (15% от их общего числа во флоре охраняемых акваторий), три из которых выделялись еще и своим родовым богатством. Среди таксонов 12% семейств и 11% родов включали наибольшее число видов. Значительная часть ведущих таксонов во флоре охраняемых объектов и в настоящее время остаются важными структурными элементами всей бентосной флоры Черного моря (Kalugina-Gutnik, 1975; Milchakova, 2003). Для определения силы связи вида с сообществом и его фитоценотической активности применяют данные об уровне встречаемости в исследуемых районах (Bakanov, 2005; Savinov, Nikitin, 2017). С применением такой характеристики появляется возможность выделения константного ядра флоры и оценки особенностей распределения видов между группами с разной степенью присутствия в ней. Высокий уровень средней встречаемости видов в акватории охраняемых объектов (70%), доминирование постоянной группы свидетельствовали о выраженной однородности сложения видовой структуры вдоль исследованных участков берега. Особое место в постоянной группе занимали виды с максимально высоким уровнем встречаемости. Такие фитоценотически активные виды, образующие ядро флоры, имелись в каждом отделе, но господствующие в общем составе красные водоросли и здесь находились в преимущественном положении. Причиной этого, прежде всего, могла стать эвритопность, присущая большинству представителей отдела. Меньше всего видов с высокой встречаемостью было обнаружено у бурых водорослей (15%). Среди них были отмечены такие важные ценозообразующие виды, как Gongolaria barbata (Stackh.) Kuntze и Ericaria crinita (Duby) Molinari et Guiry. Многочисленность постоянных видов, создающих основу фиторазнообразия прибрежной экосистемы, обеспечила соответствие распределения видов в исследуемом пространстве закону Раункиера, в противном случае надо было бы говорить о неоднородности видового комплекса водорослей охраняемых объектов (Dajo, 1975). Треть идентифицированных видов входила в случайную группу. Несмотря на низкий коэффициент R, весомость вклада таких видов в общий состав позволяла рассматривать их как потенциальный резерв биоразнообразия в динамичных условиях морского прибрежья. Величины коэффициента Жаккара показали, что видовая структура одноименных отделов на обследованных участках различалась степенью пространственной однородности. Низкая качественная однородность была особенно характерна видовым комплексам Het. Большая часть видов данного отдела стенотопна, поскольку отличалась повышенной требовательностью к качеству среды обитания или неспособностью выносить существенные изменения ее факторов (Kalugina-Gutnik, 1975). Гетерогенность видового комплекса Het наиболее полно проявлялась в таких сравниваемых парах объектов, как «ПАК у мыса Лукулл» и «ПАК у мыса Фиолент», «ПАК у мыса Лукулл» и «ПАК у мыса Сарыч», «ПАК у мыса Фиолент» и «ПАК у скалы Дива и горы Кошка». Перечисленные ПАК отличаются географическим положением, геологоморфологическим строением подводного склона, степенью гидродинамической активности моря и рекреационной нагрузкой на береговую зону (Mironova, Pankeeva, 2024). Существование различий в условиях обитания водорослей в акватории данных ПАК частично подтверждалось данными о ширине фитали. Так, в районе мыса Сарыч она составляла 40 м, а у мыса Лукулл – 400–1600 м. Среднее значение коэффициента Жаккара у Ch было выше, чем у Het. Зеленые водоросли, в отличие от бурых, способны адаптироваться к местообитаниям с широким диапазоном содержания биогенов и уровня солености воды (Kalugina-Gutnik, 1975; Berezina, 2011; Maksimova, 2013; Prazukin et al., 2019). Наиболее успешными в освоении охраняемых акваторий оказались красные водоросли. Средний коэффициент их встречаемости и коэффициент общности видового состава были самыми высокими среди отделов. Они не только обитали в акватории большинства охраняемых объектов, но и на них приходилась основная часть ядра флоры. Величина индекса гомотонности J1 была меньше, а J2 значительно выше 2.0, что стало очередным доказательством качественной однородности исследуемых видовых комплексов. Значение среднего для всех районов коэффициента Фельдманна, равное 2.0, свидетельствовало о субтропическом характере флоры охраняемых объектов. Индекс Ченея, достигавший 3.0, указывал на наличие средней степени эвтрофирования среды вдоль исследованных участков прибрежья. Среди районов выделялась флора южнобережного «ПАК у скалы Дива и горы Кошка», для которой величины коэффициента Фельдманна и индекса Ченея были максимальными. Это означало, что флора ПАК по своему характеру была ближе к тропической, а среда обитания в силу высокой антропогенной освоенности более загрязненной, чем на других участках. По данным исследователей, часть ЮБК от поселка Кацивели, граничащего с «ПАК у скалы Дива и горы Кошка», до Ялтинского залива практически на 100% используется в рекреационных, селитебных и сельскохозяйственных целях (Ignatov et al., 2014). ЗАКЛЮЧЕНИЕ В состав летней макрофлоры бентоса морских охраняемых объектов входят 114 видов водорослей 71 рода, 40 семейств, 26 порядков, 6 классов отделов Chlorophyta, Heterokontophyta и Rhodophyta. Наибольшим видовым разнообразием среди отделов отличается Rhodophyta, среди порядков, семейств и родов – Ceramiales, Rhodomelaceae, Ulva и Cladophora. Высокое разнообразие летней флоры охраняемых объектов подтверждается тем, что в настоящее время на долю ее видов приходится почти 70% от видового состава макроводорослей, известных для прибрежья Крыма. Показано, что соотношения в/с, в/п и с/п являются стабильными структурными единицами флоры в районах исследования. Видовая насыщенность родов у Ch вдвое выше, чем у остальных отделов. Для всех отделов характерно высокое видовое обилие порядков. Выявлено, что встречаемость видов в акватории всех ПАК изменяется в широком диапазоне, достигая в среднем 70%. Основу бентосной флоры составляют виды постоянной группы, вторую позицию занимают случайные виды с низким уровнем встречаемости. Обе группы видов представляют современный и потенциальный резерв фиторазнообразия в изменчивых условиях прибрежья. Среди фитоценотически активных видов, освоивших все охраняемые акватории, доминируют представители Rhodophyta. В константное ядро флоры входят такие ценные ценозообразующие виды, как Gongolaria barbata (Stackh.) Kuntze, Ericaria crinita (Duby) Molinari et Guiry и Phyllophora crispa (Huds.) P.S. Dixon. Значения коэффициента Жаккара и индексов гомотонности свидетельствуют о высокой качественной однородности бентосной флоры в районах исследования. Установлено, что в условиях охраняемых объектов обитают свыше 24% видов с природоохранным статусом разных категорий. Их основная часть относится к видам, численность которых в настоящее время сокращается или они редко встречаются в Чёрном море. Работа выполнена в рамках государственного задания ФИЦ ИнБЮМ по теме «Комплексное исследование механизмов функционирования морских биотехнологических комплексов с целью получения биологически активных веществ из гидробионтов» (№ гос. регистрации: 124022400152-1). Выражаем признательность коллегам отдела биотехнологий и фиторесурсов д.г.н., с.н.с. Панкеевой Т.В. и к.б.н., с.н.с. Мироновой Н.В. за совместную работу по первичной обработке проб макрофитобентоса, а также благодарность м.н.с. Тамойкину И.Ю. за помощь в проведении водолазных работ.