Состав и структура фитопланктона водных объектов с экстремальными условиями (Пермский край, Россия)

Автор: Беляева Полина Геннадьевна

Журнал: Антропогенная трансформация природной среды @atps-psu

Рубрика: Трансформация природной среды

Статья в выпуске: 2 т.8, 2022 года.

Бесплатный доступ

На примере природного (р. Китенка) и искусственного (фильтрационные стоки ПТБО «Софроны» г. Перми) водных объектов показана значительная трансформация фитопланктона под влиянием антропогенного воздействия. Целью настоящей статьи является оценка трансформации фитопланктона - изменение богатства видов и их экологии, численности и биомассы. В составе фитопланктона были выявлены эвгленовые, зеленые, диатомовые водоросли и цианопрокариоты, характерные для загрязненных эвтрофных вод. Проанализирована перестройка структуры альгоценозов, связанная с увеличением доли цианопрокариот (75% численности и 25% биомассы), эвгленовых (23% численности и 45% биомассы) или зеленых (20% численности и 30% биомассы) водорослей. Показано, что фитопланктон исследованных объектов характеризуются значительными колебаниями численности и биомассы независимо от сроков наблюдения. При чрезмерном антропогенном воздействии обнаружено угнетение альгоценозов, или их полная деградация.

Фитопланктон, загрязнение, антропогенная трансформация, малые водные объекты, промышленные стоки

Короткий адрес: https://sciup.org/147239703

IDR: 147239703 | УДК: 574.52 | DOI: 10.17072/2410-8553-2022-2-53-60

Текст краткого сообщения Состав и структура фитопланктона водных объектов с экстремальными условиями (Пермский край, Россия)

Как известно водоросли способны жить и размножаться в таких условиях, которые на первый взгляд кажутся совершенно непригодными для жизни: в горячих источниках, температура которых достигает иногда почти точки кипения, в арктических водах с минусовой температурой, а также на снегу и льду. Главными факторами, которые влияют на развитие водорослей, являются наличие влаги, света, температурного режима, углерода, органических и минеральных удобрений [7, 10]. Поэтому водоросли вегетируют даже в экстремальных водах.

В планктоне водных экосистемах с экстремальными условиями наблюдается развитие эвгленовых, зеленых водорослей и цианопрокариот, характерных для загрязненных эвтрофных вод [6], массовое развитие получают виды-индикаторы нетоксичного автохтонного и аллохтонного органического загрязнения природных вод [15]. Для стоячих водоемов (лужи, болота и малые водоемы) с большим количеством органических веществ, эти водоросли способны вегетировать во все сезоны года. Они часто дают вспышки развития после внесения ядохимикатов или солей азота и фосфора. Большинство видов выдерживает широкий диапазон рН 5.5–8.8 и температуры от 0 до 30°С. Эти виды также обнаружены в сточных водах предприятий, в искусственных водоемах очистных сооружений сахарных заводов и городской канализации [2, 7, 8, 10]. Например, Euglena gracilis Klebs. встречается в больших количествах в гниющих лужах, канавах, в сырой земле рядом с ними, в мелких пресноводных водоемах, сильно загрязненных легко разлагающихся органическими веществами; виды рода Ankistrodesmus очень быстро размножаются автоспорами, они интенсифицируют очистку сточных вод в биологических прудах и картах полей фильтрации городских очистных сооружений.

Водные объекты Пермского края в разной степени подвержены антропогенному воздействию. Большинство из них испытывает существенное влияние сточных вод многочисленных предприятий добывающей и перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства. Малые водные объекты, в первую очередь реагируют на хозяйственную деятельность человека, так как обладают пониженной способностью к самоочищению и быстрее загрязняются.

На территории края есть водные объекты, которые формируются на антропогенно-преобразованных участках, и являются экстремальным для развития в них биоты. К таким условиям можно отнести воды р. Китенка и стоки загрязненных фильтрационных и инфильтрационных вод ПТБО, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду [6, 12, 13].

Цель работы – изучить состав и структуру фитопланктона природного (р. Китенка) и искусственного (фильтрационные стоки ПТБО «Софроны» г. Перми) водных объектов с экстремальными условиями.

Материал и методика

Исследования были выполнены в весенний и осенний периоды на водоемах ПТБО «Софроны» в 2011–2014 гг. и в р. Китенка в 2016 г. Отбор и обработку проб фитопланктона, объемом 1 л, проводили по стандартным методикам [7, 9, 11]. Пробы планктона концентрировали фильтрованием с использованием мембранных фильтров «Владипор» с диаметром пор 1.2–3 мкм. Водоросли подсчитывали в камере «Учинская» с использованием микроскопа ZEISS Axiostar Plus (Germany) при 700-кратном увеличении. При их анализе определяли видовой состав, численность и биомассу водорослей, отмечали доминирующие виды, к которым относили виды с относительной численностью или биомассой > 10% от суммарной. Экологическую принадлежность водорослей устанавливали по сводке С.С. Бариновой с соавторами [1]. Для оценки разнообразия использовали индекс Шеннона–Уивера [14].

Водные массы обводного канала полигона твердых бытовых отходов (ПТБО) «Софроны», расположенного в г. Перми. Полигон распложен в 12 км от города и занимает 52 га, достигает в высоту 20–30 м. В «старой холодной секции» ирригационного канала в южной части полигона выявлено более 1000 органических поллютантов, наиболее распространены фенольные соединения, фталаты, фосфаты, кетоны, трептоноиды, трепены, бензойные кислоты, нитрозосоединения и др. [12, 13]. В воде завышено содержание сульфатов, хлоридов, магния, кальция, натрия, железа и др. металлов, щелочности и общей жесткости. Высоко загрязнение вод по ХПК, аммонию, нитратам, нитритам фосфору общему. Цветность вод высокая.

Река Китенка, приток р. Юг, длиной около 3 км, глубина 0.2–0.8 м, принимает стоки ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» («ЮКМП»). Сточные воды молочного комбината придают природным водам белизну и мутность, ослабевающую вниз по течению. Воды реки характеризуются как «очень грязные». Осенью р. Китенка представляла собой мутный поток в виде смеси эмульсионной и суспензионной дисперсных систем. Тогда как в средине мая водные массы р. Китенка были насыщенны растворенным кислородом и были намного прозрачнее. Содержание взвешенных веществ в мае выше допустимых норм в 2–3 раза, осенью – в 10–13 раз. По содержанию аммония, нитритов и нитратов воды превышают ПДК и характеризуются как загрязненные или очень грязные (IV – VI класс качества) [6].

Результаты

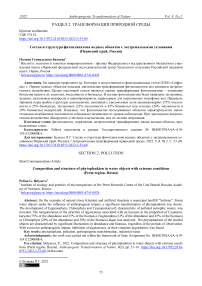

Состав фитопланктона . Во временных водоемах на территории ПТБО за период исследований идентифицировано 45 таксонов водорослей рангом ниже рода с преобладанием зеленых водорослей (рис. 1), ежегодно отмечается от 3 до 12 таксонов водорослей. Каждый отбор проб (весна и осень 2011– 2014 гг.) сопровождается сменой таксономического состава. Зеленые водоросли в разное сроки представлены одноклеточными ( Chlorococcum spp.) и колониальными хлорококковыми ( Pediastrum duplex Meyen и

Ankistrodesmus sp., Oocystis borgei Snow) или вольвок-совыми ( Chlamydomonas : C. acuta Korsh. – доминантный вид, C. parvula Gerloff, C. ehrenbergii Gorozhankin [Goroschankin], Chlamydomonas sp.). Эвгленовые водоросли – Phacus circulatus Pochmann, P. pyrum (Ehr.) W. Archer, P. caudatus Hübner, Euglena pisciformis Klebs, E. gracilis Klebs. Реже в 66% проб были обнаружены цианопрокариоты ( Aphanothece , Pseudoana-baena , Planktolyngbya limnetica (Lemm.) J.Komárková-Legnerová & G.Cronberg) и криптофитовые водоросли ( Cryptomonas marssonii Skuja, Cryptomonas sp.), еще реже – диатомовые родов Navicula , Nitzschia, Surirella , Encyonema и Achnanthes.

В реке Китенка разнообразие фитопланктона составило 39 таксонов. Диатомовые водоросли (Bacilla-riophyta) в фитопланктоне составляют 49% флористического списка и присутствуют в течение всего периода исследований (рис. 1 / fig. 1). Наиболее представлены во флоре Nitzschia и Navicula (по 5 видов и внутривидовых таксонов), Fragilaria (3) и Stephano-discus (3). Второй крупный отдел (20% общего богатства видов) – эвгленовые водоросли: Euglena (4 вида), Trachelomonas (2) и Phacus (2). Зеленые водоросли представлены 6 таксонами, наиболее распространенными среди них являются представители рода Chlamydomonas (3). Цианопрокариоты по богатству видов также как зеленые составляют (15%).

Непосредственно ниже впадения стоков «ЮКМП» вод о рослевая компонента в реке отсутств у ет. Ниже по теч е нию сообщество фито п ланктона представлено неактивными, выцветшими клетками, иногда с полураз р ушенными оболочками. З десь присутствует только нитчатая Planktolyngbya sp. В устье р. Китенки в фитопланктоне идентифицировано 17 таксонов из 4 отделов водорослей. Диа т омовые включают 7–10 таксонов в разные сроки отб о ра проб ( Nitzschia acicu-laris (Kütz.) W. Sm., N. palea (Kütz.) W. Sm. , N. sig-moi d ea (Ehr.) W. Sm., Fragilaria capucina Desm.), зеленые – представленные родом Chlamydomonas ( C. reinhardtii Dang., C. elliptica Korsh., С. pseudoper-tyi Pasch.), эвгленовые – пятью крупноразмерными пре д ставителями родов Trachelomonas и Euglena, из цианопрокариот – виды рода Planktoly n gbya. Такой состав водорослей характерен для стоячих водоемов с бо л ьшим количеством ор г анических веществ (эвтрофные воды).

Cyanoprokaryota

Рис. 1. Структура фитопланктона антропогенно-преобразованных водных объектов.

(Примечание: приведен вклад отделов водорослей (%) в стр у ктуру планктона р. Китенка (1) и фильтрационных вод ПТБО «Софроны» (2))

Fig. 1. Structure of phytoplankton of anthropogenically transformed water bodies

(Note: the contribution of algal divisions (%) in structure the plankton of the river is given tu river Kitenka (1) and leachate a municipal landfil l «Sofrony» (2))

Эколого-географический спектр водорослей. В альгофлоре временных водоемов на территории ПТБО преобладают планктонные формы (33.3%). По географической принадлежности основу флоры составляют космополиты (45%). По отношению к солености – олигогалобы (35%). Среди водорослей, выявленных в составе альгофлоры 53.4% являются показателями сапробности. По отношению к концентрации органических веществ состав водорослей-индикаторов на 22% образован β -мезоса-пробными формами, на 10% – видами, развивающимися в переходной зоне между β-мезо- и олигосапробной. Водорослей, характеризующих воды высокими показателями сапробности – 17%, с низкими – 4%.

Эколого-географическая характеристика показывает увеличение в фитопланктоне вод с экстремальными условиями широко распространенных видов, индифферентных по отношению к рН и солености воды, преобладание β -мезосапробов и увеличение доли видов с более высокими показателями сапробности.

Эколого-географическая характеристика фитопланктона антропогенно-преобразованных водных объектов

Таблица 1

Ecological and geographical characteristics of phytoplankton anthropogenically transformed water bodies

Table 1

|

Характеристика // Characteristic |

% от числа видов* |

|

|

р. Китенка // river Kitenka |

водоемы ПТБО // leachate a municipal landfill |

|

|

Распространение // Distribution |

||

|

Космополиты // Cosmopolites |

70 |

45 |

|

Бореальные // Boreal |

2 |

2 |

|

Аркто-альпийские // Arctic-alpine |

2 |

2 |

|

Галобность // Galobnost |

||

|

Галофилы // Halophiles |

21 |

4 |

|

Индифференты // Indifferenty |

68 |

27 |

|

Мезогалобы // Mezagoloby |

5 |

2 |

|

Местообитание // Habitat |

||

|

Планктонные // Plankton |

13 |

33 |

|

Бентосные // Benthic |

25 |

7 |

|

Планктонно-бентосные // Plankton-benthic |

28 |

7 |

|

рН приуроченность // рН |

||

|

Индифференты // Indifferenty |

35 |

24 |

|

Алкалифилы // Alkalify |

65 |

16 |

|

Сапробность // Saprobity |

||

|

ο-β -( β-ο )-мезосапробы // ο-β -( β-ο )-mesosaprob |

23 |

10 |

|

β -мезосапробы // β –beta-mesosaprob |

32 |

22 |

|

α, β-α -( α-β ) и α-ρ -( ρ-α ) // α, β-α -( α-β ) и α-ρ -( ρ-α )- saprob |

19 |

17 |

*Примечание:

Процент видов каждой эколого-географической группы дан от общего числа видов

*Note:

The percentage of species of each ecological and geographical group is given from the total number of species

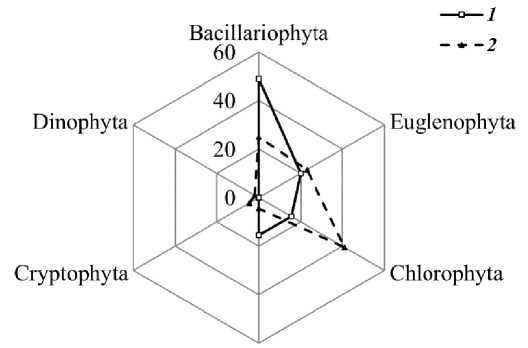

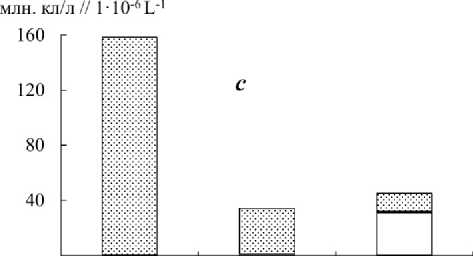

Структура фитопланктона. Структура фитопланктона водных объектов ПТБО «Софроны» г. Перми характеризуется не только различием в составе водорослей, но и в их количественном развитии. Для этих альгоценозов не отмечено сезонных и межгодовых закономерностей изменения состава и количественного развития (рис. 2 / fig. 2), для каждой пробы характерен свой доминантный комплекс видов (табл. 2). В таких пробах чаще других доминируют зеленые водоросли как хлорококковые (Chlorella, Chlorococcum), так и вольвоксовые (Chlamydomonas: C. acuta, C. incerta Pascher, C. Elliptica Korsh., C. minima Korsh.). По биомассе часто (в 72% проб) преобладают эвгленовые (Phacus pyrum, P. caudatum и Eug-lena pisciformis, E. gracilis). Цианопрокариоты (Apha-nothece) и криптофитовые водоросли (Cryptomonas marsonii, Cryptomonas sp.) обнаруживаются реже, в 66% проб.

March

Chlorophyta

Euglenophyta other divisions октяорь October октяорь October октяорь

October общая численности или биомасса total abundance or biomass of plankton

Рис. 2. Вклад отделов водорослей в структуру численности и биомассы в водных объектах на территории ПТБО «Софроны» г. Перми

Fig. 2. The contribution of algal divisions to the structure of abundance and biomass in leachate a municipal landfill «Sofrony»

Таблица 2

Доминантные виды водорослей в водных объектах на территории ПТБО «Софроны» г. Перми

Table 2

Dominant species of algae leachate a municipal landfill «Sofrony»

|

Сроки отбора // Selection deadlines |

Количество таксонов // number of species |

Доминантные виды, % // Dominant species, % |

|

|

по численности // abundance |

по биомассе // biomass |

||

|

2011 весна // spring |

11 |

Oocystis borgei (85) |

Oocystis borgei (55), Phacus circulatus (25) |

|

2011 осень // autumn |

25 |

Planktolyngbya limnetica (40), Aphanothece sp. (25), Oocystis borgei (13) |

Oocystis borgei (42), Phacus circulatus (16), Euglena proxima (10) |

|

2012 осень // autumn |

12 |

Aphanothece sp. (51) Chlorococcum spp. (10) |

Phacus pyrum , P. caudatus , Euglena pisciformis , E. gracilis (68) |

|

2013 весна // spring |

4 |

Euglena spp. (43), Ankistrodesmus sp. (40) |

Euglena (60), Pediastrum duplex (13) |

|

2013 осень // autumn |

5 |

Planktolyngbya limnetica (67), кокки (10) |

Euglena sp. (76) |

|

2014 весна // spring |

14 |

Aphanothece sp. (72) |

Chlamydomonas spp. (50), Oocystis borgei (26), Aphanothece sp. (10) |

|

2014 осень // autumn |

16 |

Chlamydomonas acuta (85) |

Chlamydomonas acuta (57), Chlamydomonas monadina (36) |

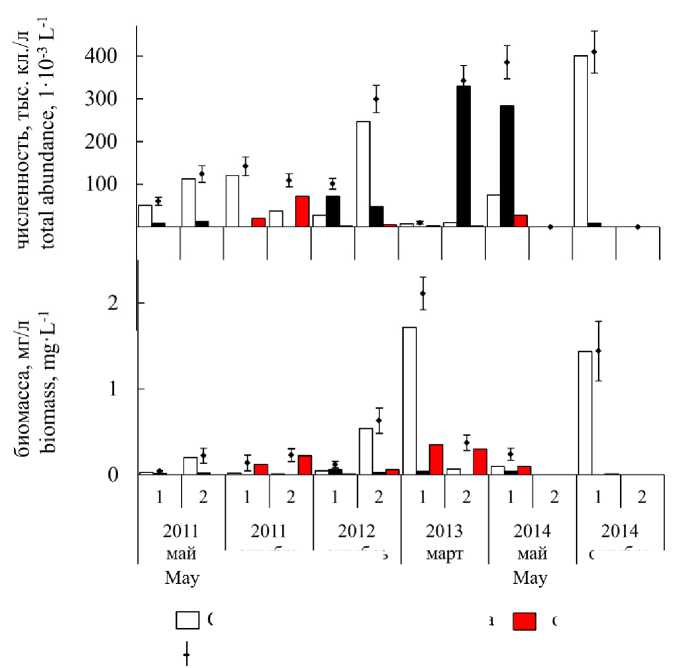

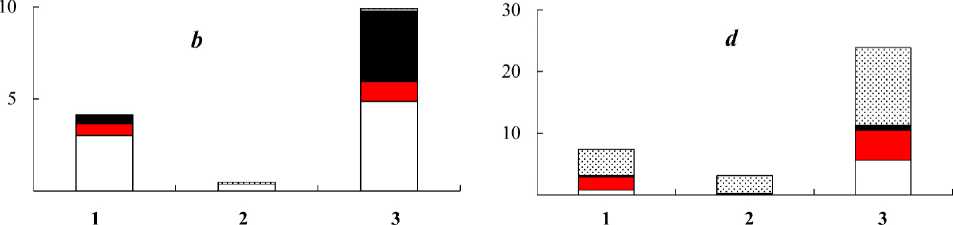

В р. Китенка на удалении от стоков ЮКМП сперва понижается доля неактивных выцветших клеток, развиваются нитчатые цианопрокариоты (Planktolyngbya limnetica), формирующие 75–99% численности и око- ло 20–52% биомассы фитопланктона, весной их доля выше (рис. 3 / fig. 3). Ниже по течению присутствуют диатомовые и зеленые водоросли, которые формируют по 1% численности и до 15% биомассы. Индекс

Шеннона был очень низкий, по биомассе достигал 1.45, по численности 1.87. В устье реки Китенка индекс разнообразия увеличивался до 2.38 по биомассе и 2.54 по численности, несмотря на это в фитопланктоне все еще присутствовали неактивные выцветшие клетки. Диатомовые водоросли формировали до 72% биомассы, при доминировании Navicula tuscula (Ehr.) Grun. и Placoneis exigua (W.Gregory) Mereschkovsky.

мг/л // mg -L-1

Эвгленовые

10% биомассы за счет 2 родов

Trachelomonas и Euglena (таблица 3 / table 3). Присутствующие в больших количествах Euglena viridis , E. desses – полисапроб, Phacus circulatus , характерны для сточных вод разных предприятий и биологических очистных сооружений. На данном участке весной отмечается увеличение (в 2.5–3 раза) численности и биомассы фитопланктона.

О Cyanoprokaryota ■ Euglenophyta

Список литературы Состав и структура фитопланктона водных объектов с экстремальными условиями (Пермский край, Россия)

- Баринова С.С., Медведева Л.А., Анисимова О.В. Биоразнообразие водорослей-индикаторов окружающей среды. Тель-Авив: Pilies Studio, 2006. 498 с.

- Бачура Ю.М., Храмченкова О.М. Водоросли почв полигона твердых бытовых отходов и некоторых улиц г. Гомеля // Веснік МДПУ імя І. П. Шамякіна. Біялагічныя навукі. 2011. №3. С. 3–9.

- Беляева П.Г. Видовой состав и структура фитопланктона Камского водохранилища // Вестник Пермского университета. Биология. 2013. № 3. С. 4–11.

- Беляева П.Г. Состав и структура фитоперифитона реки Сылва (Пермский край). // Ботан. журн. 2014. Т. 99. № 8. С. 903–916.

- Беляева П.Г. Многолетняя динамика состава и распределения фитопланктона Воткинского водохранилища (бассейн Камы, Пермский край) // Ботанический журнал. 2018. 103(3): 297–312.

- Беляева П.Г., Кадочникова П.И., Галямина В.В., Саралов А.И. Влияние сточных вод на гидрохимические, микробиологические и альгологические характеристики малой реки Юг (Пермский край) // Вода: химия и экология. 2017. № 4. С. 22–28.

- Вассер С.П., Кондратьева Н.В., Масюк Н.П. и др. Водоросли: Справочник. Киев: Наук. думка. 1989. 608 с.

- Ветрова З.И. Флора водорослей континентальных водоемов Украины. Эвгленофитовые водоросли. Вып. 1. Ч. 2. Киев: Наук. Думка, 1993. 260 с.

- Методика изучения биогеоценозов внутренних водоемов. М.: 1975. 239 с.

- Определитель пресноводных водорослей СССР. Общая часть. Вып. 1. / под ред. М.М. Голлербаха, В.И. Полянского. М.: Совет. Наука, 1951. 200 с.

- Руководство по методам гидробиологического анализа поверхностных вод и донных отложений / под ред. В. А. Абакумова. Л.: Гидрометеоиздат, 1983. 239 с

- Шаравин Д.Ю. Разнообразие культивируемых протеобактерий в фильтрационных водах полигона захоронения твёрдых бытовых отходов // Бюллетень Оренбургского научного центра УрО РАН (электронный журнал). 2014. № 3. С. 1–11.

- Шаравин Д.Ю., Саралов А.И. Предварительное описание нового вида галофильной метилобактерии рода Methylophaga из фильтрата полигона захоронения твёрдых бытовых отходов // Вестник пермского университета. Биология. 2015. Вып. 4. . 346–351.

- Shannon, Weaver, W. A mathematical theory of communication. Urbana, The University of Illinois Press, 1963. p.25.

- Sládeček V. System of Water Quality from the Biological Point of View. – Arch. Hydrobiol. Beih. 7. Ergebnisse der Limnologie. 1973. V. 7. 218 p.