Состав и структура сообществ фитопланктона Усинского залива Куйбышевского водохранилища в период "цветения" воды

Автор: Горохова Ольга Геннадьевна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Общая биология

Статья в выпуске: 5-1 т.18, 2016 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты исследований состава и структуры сообществ планктона Усинского залива в период «цветения» воды, вызванного развитием Cyanoprokaryota. Приводится данные о составе видов, вызывающих «цветение», их численности, биомассе, распределении в фитопланктоне залива.

"цветение" воды, усинский залив куйбышевского водохранилища

Короткий адрес: https://sciup.org/148204880

IDR: 148204880 | УДК: 581.232:26

Текст научной статьи Состав и структура сообществ фитопланктона Усинского залива Куйбышевского водохранилища в период "цветения" воды

Одно из проявлений состояния водоёмов при эвтрофировании – ежегодное летнее «цветение» воды, которое сопровождается выделением метаболитов и токсинов водорослей, ухудшением кислородного режима, проблемами водопользования. Наблюдение за составом видов, дающих вспышки массовой вегетации, оценка уровня их развития в планктоне, выявление водорослей, вызывающих токсичное «цветение» и идентификация токсинов – задачи экологического мониторинга. В особенности актуальны такие исследования для малых водоемов и водотоков, имеющих небольшую экологическую емкость, но активно и комплексно используемых человеком.

Экологическое состояние малых рек Самарской области характеризуется целым рядом проблем. Помимо сельскохозяйственного и промышленного загрязнения самих рек и их водосборов, к негативным факторами относятся распашка земель и сведение лесов вплотную к берегам, создание водохранилищ и прудов на малых реках, излишний водозабор, осушение болот [1, 2]. Одной из причин экологического неблагополучия является также трансформация естественного гидрологического режима в устьях рек и его зависимость от водохранилищ. Например, при создании Куйбышевского водохранилища произошло затопление долин его притоков. В зоне подпора оказались участки нижнего течения равнинных рек (Уса, Б.Черемшан и др.). Здесь сформировались так называемые устья-заливы со своеобразным гидрологическим и гидрохимическим режимом, меняющем ход биологических процессов.

заливов, связанное с обильным развитием синезеленых водорослей [3, 4, 5]. Специфика гидрологических условий в застойных и слабопроточных зонах, таких как мелководные участки и заливы, способствует развитию Cyanoprokaryota, увеличению продолжительности и интенсивности «цветения». В Усинском заливе эти явления наблюдаются ежегодно. Река Уса, как и другие притоки Волжских водохранилищ, испытывает значительную антропогенную нагрузку, качество ее вод характеризуется в разные годы III-VI классом – «умеренно загрязненная - очень грязная» [1, 6].

Цель данной работы – характеристика количественных и структурных особенностей аль-гоценозов в период «цветения» воды, изучение таксономического состава Cyanoprokaryota, выделение группы видов, вызывающих «цветение» и характеристика их роли в сообществах фитопланктона Усинского залива.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

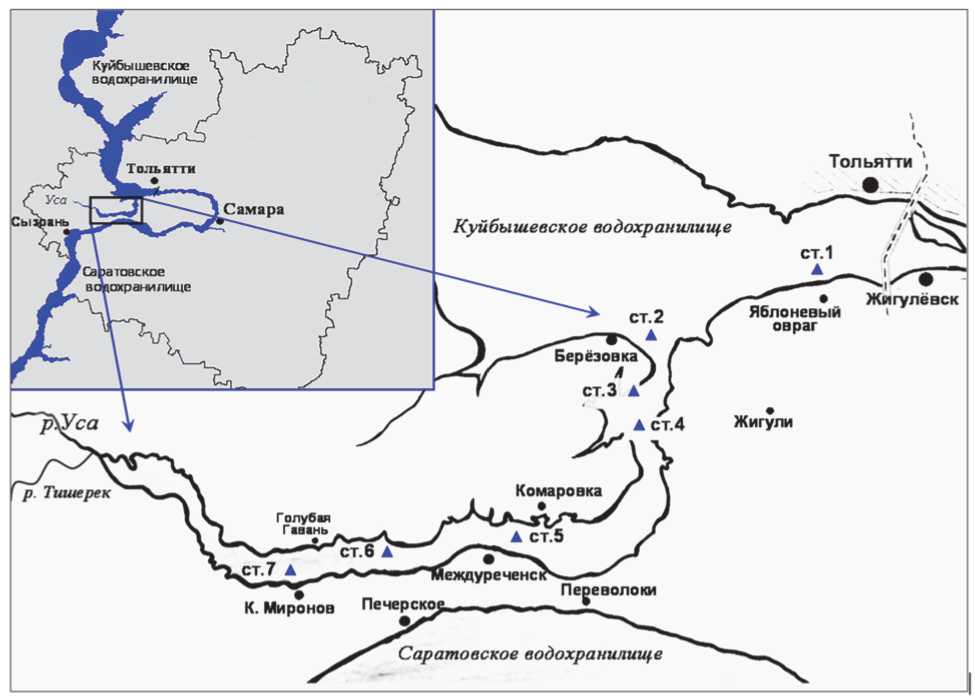

Река Уса – правобережный приток Куйбышевского водохранилища [7]. Участок ее нижнего течения, затопленный при создании водохранилища, находится в зоне максимального подпора его водами (район Приплотинного плеса) и представляет собой залив протяженностью более 45 км до устья р. Тишерек – притока самой Усы (рис. 1). Ширина Усинского залива около 4 км (на участке между населенными пунктами Комаров-ка – Междуреченск), глубина в месте соединения с водохранилищем до 23 м, с понижением до 8 м в районе п. Красный Миронов.

Оценка современного состояния фитопланктона Усинского залива выполнена по данным наблюдений в 2012-2015 гг. Рекогносцировочные исследования в августе 2012 г. проведены в составе экспедиции лаборатории экологии малых рек в период интенсивного «цветения» воды в Усинском заливе. Пробы фитопланктона собраны

Рис. 1. Схема расположения станций отбора проб в Усинском заливе

16-18 августа на шести станциях, начиная с участка соединения залива с водохранилищем (ст. 2) и далее на расстоянии – 7, 10, 20, 28, 35 км (ст. 3-7), а также в Приплотинном плесе Куйбышевского водохранилища на русловой станции (ст. 1). Всего было собрано 28 проб на русле и в прибрежье. Вертикальное распределение фитопланктона исследовали на ст. 2 и 3, где глубина достигала 15-20 м. Отбор проб на ст. 4-7 осуществляли с поверхностного и придонного горизонтов. В 2013 г. эпизодический сбор проб фитопланктона проводили в районе поселка Междуреченск (ст. 5) в мелководной зоне (глубина до 1,5 м) для уточнения видового состава цианопрокариот. В 2014-2015 гг. пробы на ст. 5 отбирали с частотой 2 раза в месяц (с 23 мая по 2 ноября) для характеристики сезонной динамики Cyanoprokaryota в альгоценозах мелководий.

Воды Усинского залива характеризуются невысокой прозрачностью в период «цветения». Так, в августе 2012 прозрачность составляла 0,25-1 м; в то же время на русловой станции Куйбышевского водохранилища ее величина достигала 2,5 м. В 2014-2015 гг. прозрачность изменялась от 1,0-1,3 м (в мае и ноябре) до минимальных величин – 0,15-0,20 м (в июле-августе). Для температурного режима Усинского залива характерен быстрый прогрев мелководной зоны. Например, в конце апреля 2013 г. температура воды в районе п. Междуреченск достигала 14-16

ºС, в мае 2014-15 гг. составляла не менее 15-18 ºС. Летом температура на разных участках залива изменяется в поверхностном горизонте от 18 до 22 ºС. В октябре происходит её понижение (менее 15 ºС).

Отбор и обработка проб фитопланктона проведены в соответствии с методами, принятыми при альгологических исследованиях, биомасса вычислена счетно-объемным способом [8]. Для характеристики сообществ использовали показатели: численность (млн кл./л), биомассу (мг/л), индексы видового разнообразия Шеннона (бит/ экз.) и выравненности Пиелу [8]. К массовым видам (субдоминантам и доминантам) отнесены виды, формирующие от 5 до 10 % и более 10 % суммарной численности или биомассы фитопланктона соответственно. Cyanoprokaryota приводятся по: J. Komаrek, K. Anagnostidis [9, 10].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ

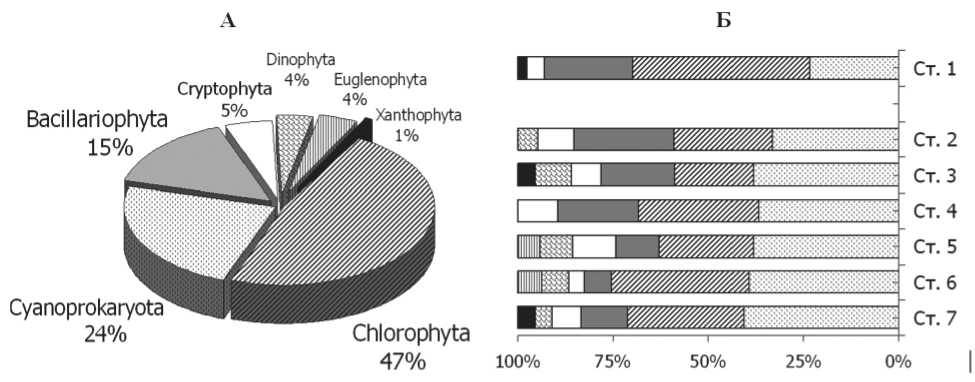

В августе 2012 г. фитопланктон Усинского залива был представлен 123 таксонами (рангом ниже рода) из 7 отделов: Cyanoprokaryota (Cyanophyta) – 29, Bacillariophyta – 19, Xanthophyta – 1, Cryptophyta – 6, Dinophyta – 5, Euglenophyta – 5, Chlorophyta –58 (рис. 2).

Основу альгофлоры формировали три отдела, причем на долю Cyanoprokaryota при-

Рис. 2. Доля отделов в составе альгофлоры летнего планктона Усинского залива (А); распределение числа видов по отделам на каждой станции отбора проб (Б).

ходилась почти четверть общего числа видов (рис. 2А). Как правило, наибольшее разнообразие Cyanoprokaryota наблюдается именно в летнеосеннем планктоне, однако, в водохранилищах волжского каскада они уступают по видовому богатству Chlorophyta и Bacillariophyta [11, 12]. В планктоне Усинского залива Cyanoprokaryota преобладали в структуре альгофлоры на всех станциях (рис. 2Б). Число их представителей на разных участках составляло от 5 до 15 видов в пробе (32-67 % общего числа таксонов), а на долю зелёных и диатомовых водорослей приходилось 1-43 и 3-47 % соответственно.

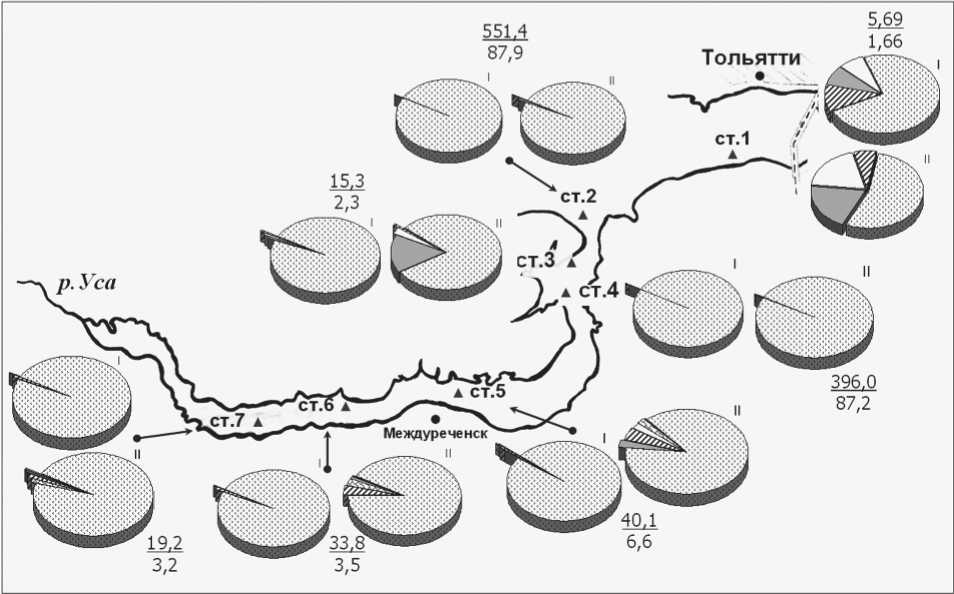

Количественное развитие фитопланктона на всем протяжении Усинского залива также определяли Cyanoprokaryota, которые доминировали не только по численности, но и по биомассе. Вклад водорослей других отделов был невысок, с заметной долей лишь у диатомовых и зеленых на отдельных станциях (рис. 3). Интенсивное «цветение воды» за счет обильного развития водорослей и доминирование по биомассе планктонных

ЕЗ Cyanoprokaryota ■ Bacillariophyta ^Chlorophyta OCryptophyta

E3 Chrysophyta ■ Xanthophyta ШШ Euglenophyta ® Dinophyta

Рис. 3. Доля отделов водорослей в суммарной численности (I) и биомассе (II) фитопланктона на акватории Усинского залива

(Цифры над чертой – численность, под чертой – биомасса.

Приведены данные для поверхностного горизонта)

видов цианопрокариот рассматривается исследователями как признак неблагополучия, поскольку свидетельствует об избытке биогенов, в том числе, в результате антропогенного эвтрофирования [11-14]. Уровень развития планктонных видов Cyanoprokaryota в водах Усинского залива был на 1-3 порядка выше, чем на русловом участке Куйбышевского водохранилища (ст. 1). Максимальные показатели обилия видов, вызывающих «цветение», отмечены в устье Усинского залива (ст. 2) и в 10 км от устья (ст. 4); сравнительно невысокая численность Cyanoprokaryota отмечена на расстоянии 7 км от устья на ст. 3 (табл. 1), что может быть связано с ветровым сгоном поверхностных водных масс. Далее, по мере удаления от водохранилища, степень «цветения» воды в заливе уменьшается.

Для информативной характеристики состояния водных объектов необходима идентификация состава видов, вызывающих «цветение» и оценка их значимости в планктоценозах. В табл. 1. показан состав и количественные характеристики доминантов и субдоминантов планктона на русловых станциях Усинского залива в период «цветения» воды. В основном это Cyanoprokaryota: Microcystis aeruginosa Kütz.

Таблица 1. Состав доминантов и субдоминантов, их численность (млн кл./л, %) и биомасса (мг/л, %) в сообществах фитопланктона на русловых станций Усинского залива (2012 г.) *

|

Станция |

Массовые виды |

|

|

по численности |

по биомассе |

|

|

Ст. 1 (Куйбышевское в-ще, русло) |

Microcystis wesenbergii - 0,98 (17 %) Pseudanabaena limnetica - 0,85 (15) Aphanizomenon flos-aquae - 0,69 (12) Microcystis aeruginosa - 0,63 (11) Microcystis pulverea - 0,47 (8) Chroomonas acuta - 0,38 (7) Anabaena planctonica - 0,28 (5) |

Microcystis wesenbergii - 0,31 (19 %) Chroomonas acuta - 0,29 (17) Anabaena planctonica - 0,25 (15) Microcystis aeruginosa - 0,15 (9) Pseudanabaena limnetica - 0,08 (5) |

|

Ст. 2 (устье Усинского залива) |

Microcystis aeruginosa - 293,40 (53) Aphanizomenon flos-aquae - 196,01 (36) Pseudanabaena mucicola - 43,68 (8) |

Microcystis aeruginosa - 69,24 (79) Aphanizomenon flos-aquae - 11,56 (13) Anabaena flos-aquae - 5,46 (6) |

|

Ст. 3 (Усинский залив, 7 км от устья) |

Microcystis aeruginosa - 6,13 (40) Aphanizomenon flos-aquae - 4,84 (32) Microcystis pulverea - 1,85 (12) Pseudanabaena mucicola - 1,42 (9) |

Microcystis aeruginosa - 1,44 (62) |

|

Ст. 4 (Усинский залив, 10 км от устья) |

Microcystis aeruginosa - 201,01 (34) Aphanizomenon flos-aquae - 83,45 (14) Pseudanabaena mucicola - 44,00 (7) Anabaena flos-aquae - 39,00 (6) |

Microcystis aeruginosa - 47,44 (54) Anabaena flos-aquae - 17,59 (20) Aphanizomenon flos-aquae - 4,92 (6) |

|

Ст. 5 (Усинский залив, 20 км от устья) |

Microcystis aeruginosa - 1,65 (34) Microcystis wesenbergii - 1,28 (26) Pseudanabaena mucicola - 0,80 (16) Microcystis pulverea - 0,58 (12) Planktothrix agardhii - 0,36 (7) Planktolyngbya limnetica - 0,31 (6) |

Microcystis wesenbergii - 0,15 (46) Microcystis aeruginosa - 0,41 (44) |

|

Ст. 6 (Усинский залив, 28 км от устья) |

Microcystis aeruginosa - 9,75 (38) Aphanizomenon flos-aquae - 7,20 (28) Pseudanabaena mucicola - 6,40 (25) Anabaena flos-aquae - 1,20 (5) |

Microcystis aeruginosa - 2,30 (66) Anabaena flos-aquae - 0,54 (16) Aphanizomenon flos-aquae - 0,43 (12) |

|

Ст. 7 (Усинский залив, 35 км от устья) |

Microcystis aeruginosa - 6,30 (33) Aphanizomenon issatschenkoi - 4,60 (24) Planktothrix agardhii - 1,20 (6) Pseudanabaena mucicola - 1,15 (6) Geitlerinema amphibium - 0,96 (5) Microcystis pulverea - 0,95 (5) |

Microcystis aeruginosa - 1,49 (46) Ceratium hirundinella - 0,44 (14) Aphanizomenon issatschenkoi - 0,31 (10) |

*Приведены данные для поверхностного горизонта emend. Elenk., M. wesenbergii Kom., Anabaena fl os-aquae (Lyngb.) Breb., Aphanizomenon flos-aquae (L.) Ralfs., Pseudanabaena mucicola (Hub.-Pest. et Naum.) Schwabe. Эти виды отличались максимальной частотой встречаемости – были отмечены в 80-100 % проб. Кроме того, к массовым относились Pseudanabaena limnetica (Lemm.) Kom., M. pulverea (Wood) Forti emend Elenk., реже Planktothrix agardhii (Gom.) Anagn.et. Kom., Aphanizomenon issatschenkoi (Usacev) Proschk.-Lavr. и Planktolyngbya limnetica (Lemm.) Kom.-Legn. et Cronb. Все перечисленные виды цианопрокариот являются широко распространенными в разнообразных пресных, а также солоноватых континентальных водах, стоячих и медленнотекущих, эвтрофных – прудах, озерах, водохранилищах, равнинных реках. Большинство из них чаще других достигают массового развития в планктоне и являются причиной «цветения» воды, в том числе токсичного [11-16]. Лишь два вида из состава массовых в планктоне Усинского залива относились к другим таксономическим группам: Chroomonas acuta Uterm. (Cryptophyta) и Ceratium hirundinella (O.F.M.) Duj. (Dinophyta), их присутствие в доминирующем комплексе носило эпизодический характер.

На всей акватории Усинского залива основным структурообразующим видом в планктоценозах был Microcystis aeruginosa : его доля в суммарной численности и биомассе, как правило, составляла не менее 30 %. Второстепенное значение имели Microcystis wesenbergii и M. pulverea (табл. 1). Вид Aphanizomenon fl os-aquae развивался на всех участках залива, с максимальной численностью на ст. 2 и 4, где был основным содоминантом M. aeruginosa. Вид Pseudanabaena mucicola , эндосимбионт Microcystis aeruginosa и M. wesenbergii в большом количестве отмечен в слизи их колоний (табл. 1). Из видов рода Anabaena на отдельных участках Усинского залива в массе отмечена A. flos-aquae (табл. 1). Другие виды этого рода найдены спорадически чаще в качестве субдоминантов: A. planctonica Brunn. – на всей акватории залива, A. mendotae Treleas. – у п. Междуреченск.

Из нитчатых форм Cyanoprokaryota (порядка Oscillatoriales) на всех участках Усинского залива встречены Planktothrix agardhii, Planktolyngbya limnetica, Pseudanabaena limnetica. Эти представители так называемого «планктотрихетового комплекса», успешно развиваясь в широком диапазоне световых, температурных, трофических условий, не только доминируют в планктоне различных водоемов, но могут вытеснять другие виды цианопрокариот. Подобные процессы отмечены исследователями в последние десятилетия. В частности для водоемов бассейна Волги и волжских водохранилищ отмечено усиление роли P. agardhii – вида, вызывающего токсичное «цветение», индикатора гиперэвтрофного состояния водоемов, способного к гетеротрофному росту при высоком содержании органических веществ [11, 13, 15].

По данным наших исследований в планктоне Усинского залива преимущественно доминируют лимнофильные виды, развивающиеся в массе и в водохранилищах волжского каскада [11, 12, 17]. Например, в планктоне мелководий верховьев Куйбышевского водохранилища преобладают Aphanizomenon flos-aquae , Anabaena flos-aquae , A. scheremetiеvi Elenk., Microcystis aeruginosa , M. pulverea , Gomphosphaeria lacustris Chod. [17]. Согласно литературным сведениям к составу видов, являющихся причиной «цветения» воды в Приплотинном плесе Куйбышевского водохранилища принадлежат: Aphanizomenon flos-aquae , M. aeruginosa , M. wesenbergii , M. pulverea , Anabaena fl os-aquae ; эти виды чаще других доминируют в летне-осенних планктоценозах [3, 5, 12]. Комплекс массовых видов Усинского залива имеет большое сходство с составом доминантов приплотинной части водохранилища (табл. 1), тем не менее, прослеживаются некоторые его изменения по мере удаления от водохранилища. Например, в планктоне Усинского залива вид P. agardhii постоянно регистрировался на ст. 4-8, а ближе к устью залива встречался нерегулярно, такое же распределение отмечено у Aphanizomenon issatschenkoi. Численность этих видов увеличивается по мере удаления от устья залива и их роль в планктоценозах возрастает. В то же время численность доминантов летнего планктона Куйбышевского водохранилища – Aphanizomenon fl os-aquae , Anabaena fl os-aquae, видов рода Microcystis , а также Planktolyngbya limnetica и Pseudanabaena limnetica , снижается в этом направлении, хотя они продолжают встречаться на всех станциях. По-видимому, эти изменения состава и обилия доминирующих видов связаны со своеобразием переходной зоны «водохранилище-река», которой является Усинский залив.

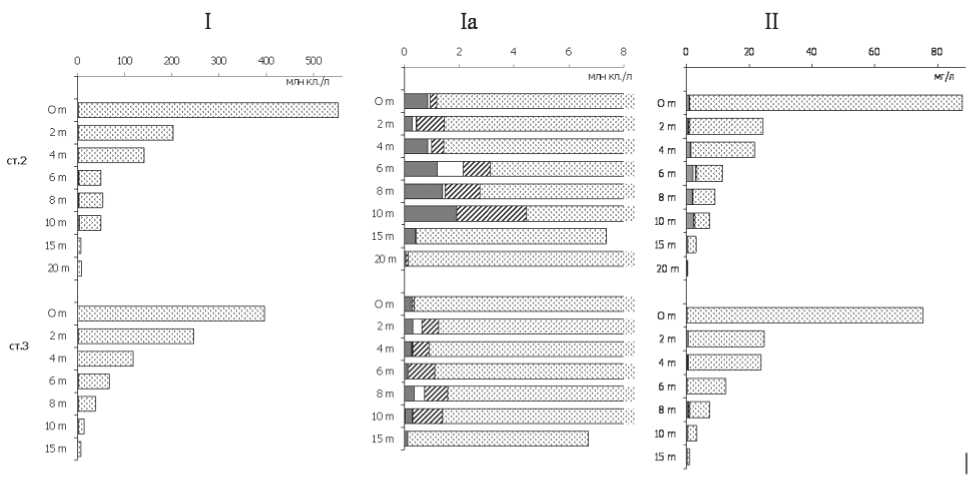

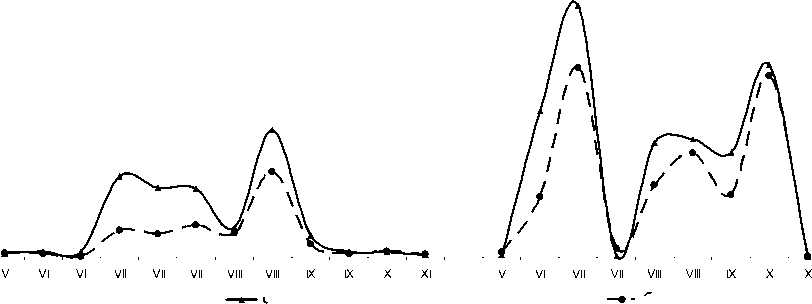

Вертикальное распределение фитопланктона в период «цветения» воды показано на рис. 4. Как видно, доминирование цианопрокариот по численности и биомассе характерно для всей водной толщи (рис. 4, I и II), с уменьшением их количества от поверхностных слоев воды к придонным. Другие группы водорослей развивались преимущественно на глубине 6-10 м (рис. 4, Iа), избегая мест с максимальной концентрацией Cyanoprokaryota. Это диатомовые (виды рода Stephanodiscus и Aulacoseira granulata (Ehr.) Sim.), зеленые (виды рода Monoraphidium и Coelastrum microporum Näg. in A. Br.), криптофитовые ( Chroomonas acuta ).

На рис. 4 ( I и Ia) структура сообществ фитопланктона по численности показана на шкалах разной размерности.

Исследования фитопланктона Усинского залива на прибрежной ст. 5 у п. Междуреченск в 2013-2015 гг. выявили сроки появления и вегета-

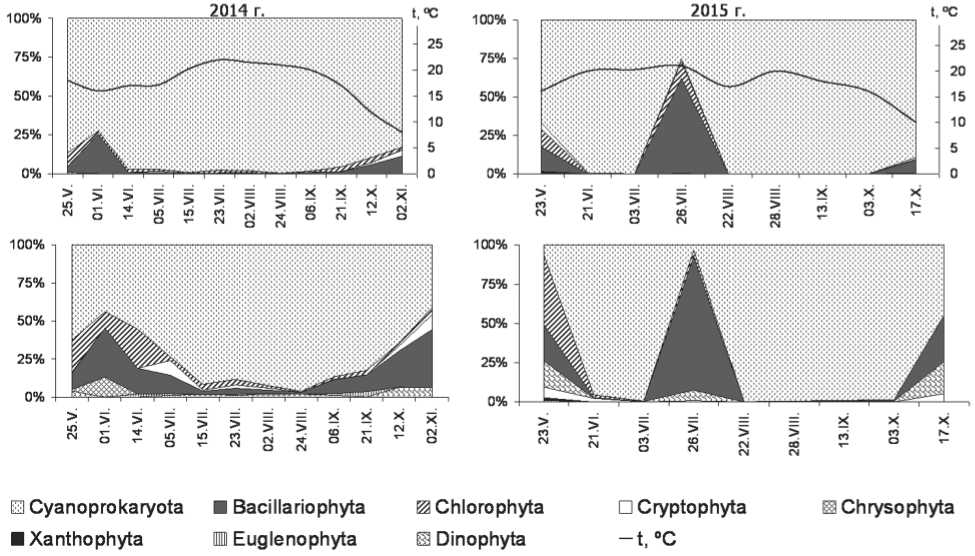

Рис. 4. Вертикальное распределение численности (I, Iа) и биомассы (II) фитопланктона

ции Cyanoprokaryota в планктоне и установили их определяющую роль в динамике летне-осенних альгоценозов мелководий. Развитие цианопрокариот начинается ранней весной преимущественно на прибрежных участках, являющихся своеобразными «депо», с которых «цветение» распространяется затем на акваторию. Температура воды здесь уже в конце апреля достигает 13-16 °С. В мае в пробах воды на ст. 5 встречается 1-7 видов Cyanoprokaryota. При прогреве воды мелководий выше 16-18 °С отмечается быстрое нарастание численности видов, обусловливающих «первичное цветение»: Planktothrix agardhii и Aphanizomenon fl os-aquae . Первый значимый подъем численности и биомассы фитопланктона формируется в июне (рис. 5). При этом количественные показатели могут быть очень высокими. Например, в 2015 г. численность фитопланктона в июне достигла 323,8 млн кл./л, биомасса – 33,3 мг/л, при доле Cyanoprokaryota 96- 99 %.

В первой половине июня «цветение» воды можно наблюдать визуально. Установлено доми- нирование Planktothrix agardhii и Aphanizomenon fl os-aquae; кроме того, в составе массовых видов отмечены Anabaena fl os-aquae, Microcystis pulverea и Planktolyngbya limnetica. Формирование пиков цветения наблюдалось в 2014 г. в первой декаде июля и второй декаде августа, тогда как в 2015 г. подъем численности Cyanoprokaryota, помимо летних месяцев, отмечен и в октябре (рис. 5). Состав доминантов летом и осенью разнообразен; наряду с перечисленными видами массовыми становятся Microcystis aeruginosa + Pseudoanabaena mucicola, Pseudoanabaena limnetica и A. issatschenkoi. Видовое богатство Cyanoprokaryota в летне-осенний период наибольшее (8-15 видов в пробе), а их доля в суммарной численности и биомассе фитопланктона составляет не менее 75 и 50 % соответственно. Вода в летние месяцы интенсивно окрашена, прозрачность низкая (минимальная до 0,15 м). На поверхности воды в штилевую погоду наблюдается формирование плотных скоплений Cyanoprokaryota, при слабом ветре водорослевую массу сгоняет к берегам с образованием

600 1 млн кл./л

мг/л -т- 150

2014 г.

2015 г.

- биомасса численность

Рис. 5. Сезонная динамика численности и биомассы фитопланктона на мелководной станции у п. Междуреченск

слизистого налета на песке до расстояния 40-70 см от уреза воды. Ветреная погода способствует некоторому перемешиванию и вертикальному распределению цианопрокариот в водной толще. Доминирование Cyanoprokaryota характерно для периода с июня до поздней осени (рис. 6).

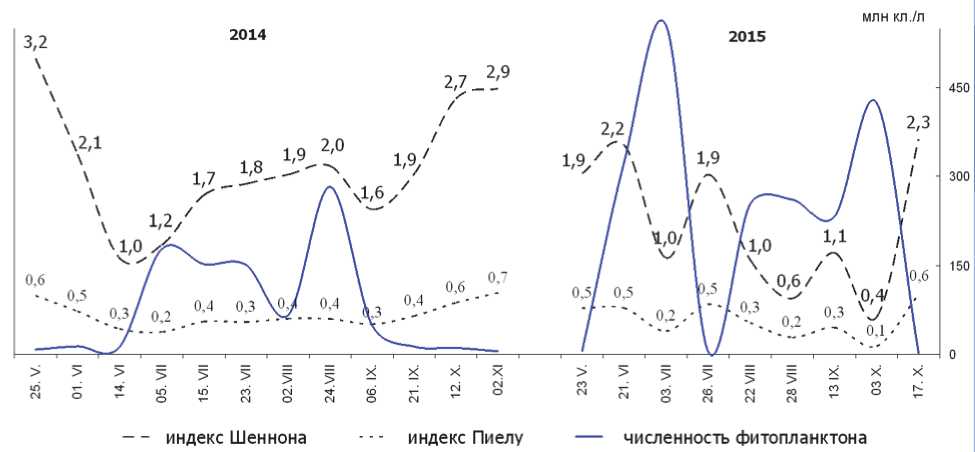

Во время массового развития Cyanoprokaryota структура сообществ фитопланктона Усинского залива проявляет черты упрощения – наблюдается уменьшение видового разнообразия и выравненности (рис. 7). Так, в 2014 г. видовое разнообразие альгоценозов резко снижалось от 3,2 до 1,0 бит/экз. с 25 мая до 14 июня, после чего величины индекса Шеннона не превышали 1,21,6 бит/экз., затем увеличивалось до 2,9 бит/экз. в период снижения интенсивности «цветения». Аналогичная динамика характерна и для индекса выравненности Пиелу (рис. 7). В 2015 г., при характерном для года высоком уровне развития Cyanoprokaryota, значения индекса разнообразия изменялись в пределах 0,4-2,3 бит/экз., а в их динамике отчетливо проявлялась зависимость от периодов формирования пиков «цветения»

Рис. 6. Сезонная динамика таксономических групп в фитопланктоне мелководий у п. Междуреченск (в %) :

I – численность, II – биомасса, t – температура воды

Рис. 7. Сезонная динамика биоценотических индексов и общей численности сообществ фитопланктона мелководий у п. Междуреченск

(рис. 7). Вертикальное распределение величин численности фитопланктона и биоценотиче-ских индексов во время «цветения» характеризуется снижением последних в слое воды 0-2 м, где отмечены максимальные концентрации Cyanoprokaryota (август 2012 г.).

Интересно отметить, что в отдельные годы (2015 г.) можно наблюдать периоды, когда вода Усинского залива (у п. Междуреченск) полностью очищается, прозрачность её значительно увеличивается, «цветение» отсутствует. По-видимому, это связано с режимом работы Жигулевской ГЭС и сработкой уровня воды в Куйбышевском водохранилище. Например, в июле 2015 г. (рис. 6) в районе исследования зарегистрирован диатомовый планктон с доминированием Aulacoseira granulata. При этом численность и биомасса фитопланктона в водных массах Усинского залива были минимальны и составили всего 4,33 млн кл./л, и 4,65 мг/л (рис. 5). Нами установлено, что в реке Уса (выше Усинского залива – от истока до впадения р. Тишерек) в июле-августе 2015 г. развивался в основном диатомовый планктон, численность которого не превышала 0,31 млн кл./л, а биомасса 0,15 мг/л при отсутствии видов, вызывающих «цветение» воды. То есть, в потоке воды р. Уса присутствует реофильный комплекс видов фитопланктона, который можно отметить в заливе только в периоды сработки уровня, когда происходит замена «водохранилищных» водных масс на «речные Усинские».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По данным исследований состав Cyanoprokaryota Усинского залива насчитывает 35 видов. Из них 11 достигают массового развития в планктоне и являются видами, вызывающими «цветение» воды: Microcystis aeruginosa , M. wesenbergii , M. pulverea , Aphanizomenon fl os-aquae , A. issatschenkoi , Planktothrix agardhii , Anabaena fl os-aquae , A. planctonica , Planktolyngbya limnetica , Pseudanabaena limnetica , P. mucicola.

Количественные показатели развития Cyanoprokaryota достигают максимальных величин в поверхностном горизонте воды: с численностью до 550,24 млн кл./л (на русловом участке залива), до 554,40 млн кл./л (в прибрежье); биомасса – до 86,99 и 104,09 мг/л соответственно. Обилие водорослей, вызывающих «цветение» уменьшается по мере снижения влияния водных масс водохранилища. Особенностью развития Cyanoprokaryota в альгоценозах планктона залива является продолжительное доминирование и массовое развитие видов, вызывающее «цветение» воды с июня по октябрь. Пространственное количественное распределение водорослей на акватории залива зависит от нагонных процессов и режима работы ГЭС.

Выявлено сезонное варьирование видового разнообразия на мелководных участках, связанное с периодами активной вегетации Cyanoprokaryota в летнем и осеннем планктоне Усинского залива. В вертикальном распределении фитопланктона в период «цветения» наблюдаются различия в соотношении численности Cyanoprokaryota и других таксономических групп водорослей. Установлено снижение численности и биомассы видов, вызывающих «цветение» воды Куйбышевского водохранилища при усилении количественного развития видов Planktothrix agardhii и Aphanizomenon issatschenkoi (доминан-тов Усинского залива) в переходной контактной зоне смешения вод водохранилища и залива.

Список литературы Состав и структура сообществ фитопланктона Усинского залива Куйбышевского водохранилища в период "цветения" воды

- Зинченко Т.Д., Головатюк Л.В. Реки. Голубая книга Самарской области: Редкие и охраняемые гидробиоценозы. Самара: СНЦ РАН, 2007. С. 22-29.

- Особенности пресноводных экосистем малых рек Волжского бассейна . Тольятти: Кассандра, 2011. 322 с.

- Стройкина В.Г. Численность и биомасса синезеленых водорослей в поверхностном горизонте воды Куйбышевского водохранилища в период цветения 1957-1958 гг.//Бюл. ИБВВ АН СССР. 1960. № 8-9. С. 9-13.

- Приймаченко А.Д. Синезеленые водоросли планктона Волги до и после зарегулирования стока//Экология и физиология синезеленых водорослей. М.: Наука, 1965. С. 34-39.

- Гусева К. А., Приймаченко А. Д., Кузьмин Г. В. Фитопланктон р. Волги от верховьев до Волгограда//Волга-1: Тез. докл. Тольятти, 1968. С. 81-83.

- Зинченко Т.Д. К характеристике малых рек Самарской области//Экологическая ситуация в Самарской области: состояние и прогноз. Тольятти: ИЭВБ РАН, 1994. С. 82-97.

- Малые реки Волжского бассейна . М.: МГУ, 1998. 234 с.

- Методика изучения биогеоценозов внутренних водоемов. М.: Наука, 1975. 240 с.

- Komarek J., Anagnostidis K. Cyanoprokaryota. T.1. Chroococcales//Süβwasserflora von Mitteleuropa. Jena. 1998. Band 19/1. 548 s.

- Komarek J., Anagnostidis K. Cyanoprokaryota. T.2. Oscillatoriales//Süβwasserflora von Mitteleuropa. München, 2005. Band 19/2. 759 s.

- Reynolds C.S. Cyanobacterial water blooms//Advances in Botanical Research, 1987. V. 13. P. 67-143.

- Фитопланктон Нижней Волги. Водохранилища и низовье реки. СПб.: Наука, 2003. 232 с.

- Водоросли, вызывающие "цветение" водоемов Северо-запада России//Товарищество научных изданий КМК, 2006. 367 с.

- Ляшенко О.А. Развитие Planktothrix agardhii (Cyanophyta) в водоемах бассейна верхней Волги//Ботанический журнал. 2001. 56. № 7. С. 61-65.

- Корнева Л.Г. Формирование фитопланктона водоемов бассейна Волги под влиянием природных и антропогенных факторов: Автореф. дис.. д-ра биол. наук. СПб., 2009. 47 с.

- Бабаназарова О.В., Сиделев С.И., Зубишина А.А., Рахмангулов Р.А., Юркина А.С. О необходимости отслеживания структуры фитопланктона при цветении водоемов//Водные экосистемы: трофические уровни и проблемы поддержания биоразнообразия. Мат. Всерос. конф. Вологда, 2008. С. 15.

- Халиуллина Л.Ю., Яковлев В.А. Фитопланктон мелководий в верховьях Куйбышевского водохранилища. Казань: Изд-во АН РТ, 2015. 171 с.