Состав металла изделий из куриловского клада раннесредневекового времени (по результатам оптико-эмиссионной спектрографии)

Автор: Егорьков А.Н., Родинкова В.Е.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Исследования древнего металла

Статья в выпуске: 233, 2014 года.

Бесплатный доступ

Был проанализирован состав металла в объектах из клада, обнаруженный в 2007 году вблизи села Куриловка (Курская область) с применением спектроскопии оптического излучения. Этот клад входит в ряды раннесредневековых кладов 1-й группы в Днепровском регионе и состоит из женских и мужских украшений и деталей для костюмов и слитков металла, используемых в качестве сырья. Проанализировано всего 34 образца. Три были свинцово-оловянного сплава с преобладанием свинца или олова, в то время как другие объекты были сформированы из сплавов на основе меди с основной добавкой цинка. Только один образец классифицируется как оловянная бронза. В подавляющем большинстве образцов было обнаружено значительное количество цинка вместе с высоким содержанием свинца и олова, последние вместе часто превышали содержание цинка. Это связано с тем, что металл для ювелирных изделий был получен плавлением латуни свинцово-оловянным сплавом. Соотношение свинца и олова в объектах Куриловского клада значительно варьируется, а также из-за того, что свинцово-оловянные сплавы плавлены латунью разных формул. Объекты женских украшений были отлиты из металла с меньшим количеством свинцово-оловянной примеси, чем металл, используемый для частей мужских ремней. Два стилистически отличающихся предмета - конвейер с боковыми пазами и пластиной с пряжкой (рис.2, 14, 15) были отлиты из другого металла, а именно из оловянной бронзы и сплава, аналогичного тому, который использовался для женских украшений. Широкая практика плавки латуни свинцово-оловянным сплавом в куриловском кладе отличает его от других средневековых кладов 1-й группы, найденных в Приднепровье.

Днепровские раннесредневековые клады, украшения и предметы убора, химический состав металла, оптико-эмиссионная спектрография

Короткий адрес: https://sciup.org/14328611

IDR: 14328611

Текст научной статьи Состав металла изделий из куриловского клада раннесредневекового времени (по результатам оптико-эмиссионной спектрографии)

Химический состав цветного металла украшений – тема, в последние десятилетия активно разрабатываемая отечественными исследователями. Выделяются несколько регионов, древности которых вызывают в этом контексте у специалистов наибольший интерес. Значительные успехи в обобщении материала достигнуты в отношении металла эпохи раннего железного века, древнерусского и средневекового времени (Зайцева, 2010; Eniosova, 2012; Сапрыкина, 2005; Сапры кина и др., 2011; и др.).

К изучению состава цветного металла изделий из раннесредневековых кладов Поднепровья исследователи обращались неоднократно. Обзор литературы прошлого столетия приведен в статье, посвященной анализу материалов Труб-чевского комплекса ( Егорьков, Щеглова , 2001). После этого опубликованы только данные, полученные для материалов из Козиевки / Новой Одессы ( Егорьков, Щеглова , 2006), и предварительные результаты изучения сокровища из Суд-жи-Замостья ( Родинкова, Егорьков , 2012). Принципы интерпретации металла украшений и деталей убора, отложившихся в днепровских раннесредневековых кладах I группы, в целом разработаны ( Егорьков , 2002). Выявлены общие характеризующие рассматриваемый массив предметов черты, в частности, установлено, что основным из использовавшихся сплавов на медной основе была латунь, широко употреблялись биллон и свинцово-оловянный сплав.

Тем не менее, анализ материала еще далеко не вышел за рамки накопления аналитических данных, потребность в которых сегодня очевидна. Многое остается неясным, в частности, открыт вопрос о вариативности состава металла в зависимости от категориальной принадлежности, назначения, локальной специфики, хронологии изделий, места и характера находки и т.д. В этом контексте клады как объект исследования представляют особый интерес, поскольку являются закрытыми комплексами, в рамках которых объединены вещи, обладающие различными половозрастными, а иногда этническими и хронологическими характеристиками. В настоящей работе представлены результаты анализа состава металла предметов из клада у с. Куриловка Суджанского р-на Курской обл.

Куриловский клад был найден в октябре 2007 г. на правом берегу современного русла р. Суджа, недалеко от ее впадения в р. Псел, и поступил на хранение в Курчатовский государственный краеведческий музей (инв. № 1368). Его материалы опубликованы ( Родинкова , 2010). Здесь мы приводим лишь сведения, необходимые для интерпретации данных о химическом составе металла входящих в него артефактов.

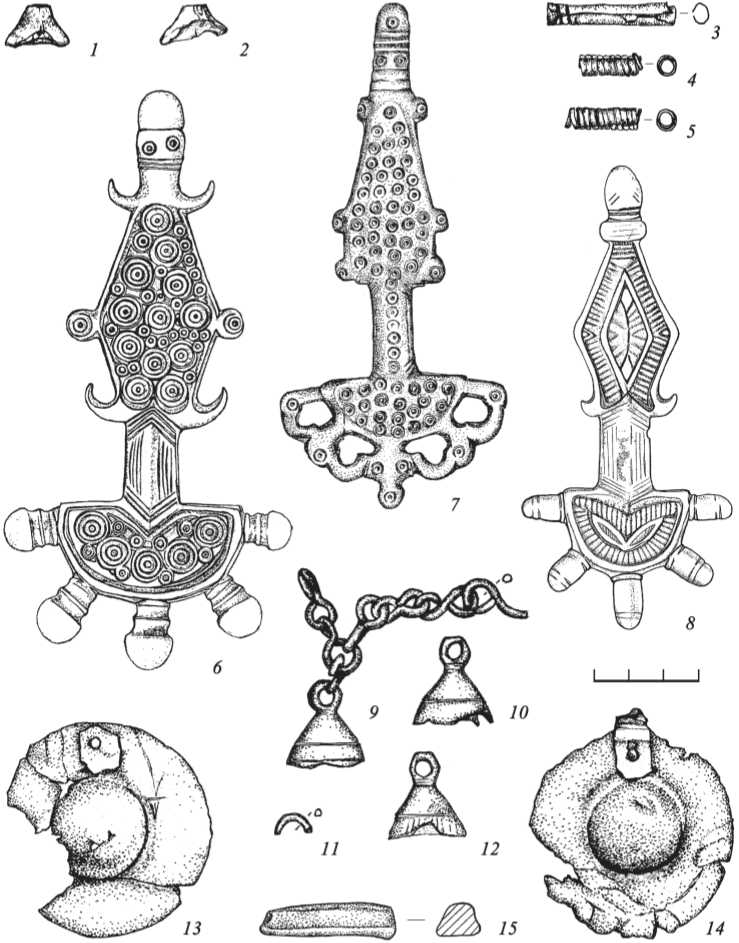

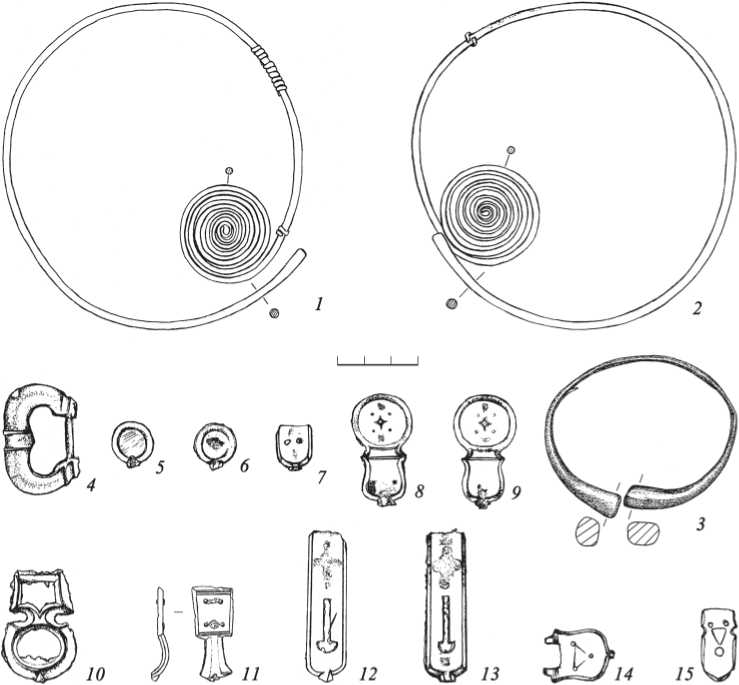

В настоящее время комплекс насчитывает 119 целых металлических изделий и их фрагментов. Он состоит из трех основных частей: принадлежностей женского (рис. 1; 2, 1–3 ) и мужского (рис. 2, 4–15 ) уборов и сырья для переплавки (рис. 1, 15 ). К первым относятся фибулы (пальчатые, антропозооморф-ные и с каймой из птичьих голов), височные кольца, браслеты, умбоновидные и трапециевидные подвески, колокольчики, спиральные и гладкие пронизи, цепочки, ворворки; ко вторым – украшения пояса (пряжки, накладки, наконечники); сырьевая часть представлена двумя металлическими слитками. Курилов-ская находка принадлежит к так называемым днепровским раннесредневековым кладам I группы. По категориальному составу она близка комплексам, локализующимся на Левобережье Днепра, в северной его части, а наиболее тесные связи демонстрирует с кладами, зафиксированными в междуречье Сейма и Псла – Новосуджанским и Гапоновским (Там же. С. 84).

Рис. 1. Изделия из состава Куриловского клада

1, 2 – ворворки; 3 – трубчатая пронизь; 4, 5 – спиральные пронизи; 6, 8 – пальчатые фибулы; 7 – фибула с каймой из птичьих голов; 9 – колокольчик с фрагментом цепочки; 10, 12 – колокольчики;

11 – колечко, фрагмент; 13, 14 – умбоновидные подвески; 15 – слиток

Рис. 2. Изделия из состава Куриловского клада

1, 2 – височные кольца; 3 – браслет; 4 – пряжка; 5, 6 – круглые накладки; 7 – маленький поясной наконечник; 8, 9 – двухчастные поясные накладки; 10 – поясное кольцо; 11 – поясной крючок; 12, 13 – длинные поясные наконечники; 14 – щиток пряжки; 15 – поясной наконечник с боковыми вырезами

Вещи, формирующие днепровские клады I группы, в целом датируются в пределах конца VI / рубежа VI–VII – третьей четверти VII в. ( Гавритухин , 1996; Родинкова , 2012) и связаны с раннеславянскими колочинской и пеньковской археологическими культурами. При обследовании места обнаружения Курилов-ского комплекса был выявлен культурный слой, содержащий в том числе фрагменты лепной керамики «раннеславянского» (предположительно колочинского) типа ( Родинкова , 2010. С. 78, 79).

Принадлежности женского убора, вошедшие в состав Куриловского клада, по-видимому, были в употреблении, на что указывают, в частности, следы изношенности на фибулах и умбоновидных подвесках. Большинство деталей поясного набора, напротив, образуют стилистически единую гарнитуру, кото- рая не только никогда не использовалась, но даже не прошла послелитейную обработку – по сути, это «полуфабрикаты» украшений. Исключение составляют лишь один ременной наконечник и «геральдический» щиток пряжки (рис. 2, 14, 15), имеющие, как и женские вещи, следы износа. Правда, обстоятельства обнаружения клада не позволяют исключить вероятность, что два указанных артефакта происходят из культурного слоя памятника и были введены в состав комплекса по ошибке (Родинкова, 2010. С. 84). Кроме того, они могут быть связаны не с мужским, а с женским убором. О возможности такой интерпретации свидетельствуют находки пряжки и наконечника ремня среди инвентаря женского захоронения в Мохначе, содержавшего материалы круга днепровских раннесредневековых кладов I группы (Аксенов, Бабенко, 1998. С. 115, рис. 3, 7, 8).

Анализ состава металла осуществлен методом оптико-эмиссионной спектрографии в Лаборатории археологической технологии ИИМК РАН2. За значимое принято содержание элементов, начиная от 0,01%.

Всего было отобрано 63 пробы, однако из-за технических осложнений в полном объеме удалось провести анализ только 34 из них (табл. 1). Тем не менее, несмотря на невозможность выполнения количественного анализа, было установлено, что ни один из 63 образцов не является биллоном, т.е. медным сплавом с высоким или преимущественным содержанием серебра. Это отличает по составу металла Куриловский клад от Трубчевского ( Егорьков, Щеглова , 2001) или Мартыновского ( Приходнюк и др. , 1991), но ставит в один ряд с комплексом из Козиевки / Новой Одессы, где среди свыше полусотни образцов не было выявлено ни одного биллона ( Егорьков , Щеглова , 2006).

В анализируемой выборке обнаружены три предмета, отлитые из свинцово-оловянного сплава, иначе пьютера (англ. pewter ): фрагмент изделия неопределенного назначения и две ворворки (табл. 1, 28–30 ; рис. 1, 1, 2 ). Изделия из пью-тера – не редкость в раннесредневековых днепровских кладах, например, в Великих Будках их оказалось свыше 1200 ( Горюнова , 1992).

Сплавов с преобладанием олова среди исследованных образцов три (табл. 1, 21, 22, 24 ), с преобладанием свинца – шесть (табл. 1, 6, 8, 9, 15, 17, 20 ). В одной пробе (табл. 1, 25 ) зафиксировано равное количество цинка и свинца – 22 %. Как и следовало ожидать, в большинстве сплавов на основе меди (21 из 31 образца) ведущим приплавом оказался цинк. Однако не все сплавы с преобладанием цинка можно без оговорок отнести к латуням. Количество олова и свинца в них часто оказывается также большим, а суммарное содержание указанных элементов нередко приближается к содержанию цинка, даже превосходя его в ряде случаев. Причину отмеченного явления можно видеть в том, что при отливке предметов Куриловского клада латунь сплавлялась с пьютером. Было ли это обусловлено сиюминутными обстоятельствами, местной традицией или различиями в хронологии вещей, содержащихся в Куриловском и прочих комплексах I группы, неясно.

Сплавление латуни с пьютером демонстрирует и состав двух из трех образцов с преобладанием олова (поясные кольцо и крючок; табл. 1, 21, 22 ; рис. 2, 10, 11 ). В них также отмечено высокое содержание свинца и цинка. Образец 24 (поясной наконечник с боковыми вырезами; рис. 2, 15 ) – единственный, который можно отнести к оловянной бронзе: в нем содержание цинка низкое, а количество свинца находится на уровне его естественной примеси в меди. В результате того же сплавления латуни с пьютером были получены и все сплавы с преобладанием свинца. В них, так же как и в образце 25 (длинный поясной наконечник; рис. 2, 12 ), где содержание цинка и свинца равное, наблюдается высокая концентрация и олова, и цинка.

Несмотря на то, что олово значительно дороже цинка ( Егорьков , 2008. С. 158) и свинца, все же можно заключить, что целью сплавления латуни с пьютером была экономия латуни. Последнюю из-за ее подобия золоту следует рассматривать как лучший неблагородный ювелирный металл. Вероятно, однако, сложность получения латуни обусловила ее относительную дороговизну, в то время как свинцово-оловянный сплав оказался гораздо доступнее, что подтверждает большое количество выполненных из него изделий в упомянутом выше Велико-будковском кладе.

Соотношение олова и свинца в сплавах на медной основе варьируется в очень широких пределах. Данная ситуация, однако, не представляется удивительной, если принять во внимание значительные различия в составе самого пьютера, из которого изготовлены попавшие в анализируемую выборку ворворки и предмет неизвестного назначения (табл. 1, 29–30 ; рис. 1, 1, 2 ). В двух случаях (табл. 1, 28, 30 ) сплав примерно на две трети состоит из олова, а в одном (табл. 1, 29 ), наоборот, из свинца. С точки зрения свойств металла такие колебания состава вполне допустимы, поскольку олово и свинец образуют несколько эвтектик. Вследствие этого свинцово-оловянные сплавы, вплоть до тех, в которых содержание свинца достигает 80%, имеют не только меньшую начальную температуру плавления, по сравнению с наиболее легкоплавким компонентом сплава – оловом (температура плавления олова 232оС, свинца 327оС), но и конечную температуру плавления, даже при содержании свинца свыше 50%. С экономической же точки зрения значительное преобладание дорогого олова труднообъяснимо. Высказывалось мнение ( Егорьков, Пескова , 2009. С. 37), что на рынок ювелирного металла поставлялся уже готовый сплав, а не его компоненты. Изготавливался он, вероятно, в регионах, близких к месторождениям олова, где его стоимость не была чрезмерной.

Важно отметить, что состав металла изделий Куриловского клада различается в зависимости от категорий, к которым эти изделия принадлежат. Так, латунь женских украшений и предметов убора приплавлена свинцово-оловянной лигатурой в меньшей степени, чем та, что использовалась для мужских украшений. Исключение составляют лишь колокольчики, в металле которых приплав пьютера значителен (табл. 1, 6, 8, 9 ; рис. 1, 9, 10, 12 ). В них олово присутствует в наивысшей для предметов «женской» группы концентрации. Это, очевидно, связано с функциональным назначением колокольчиков, которые должны звонить, а олово – необходимый компонент звучного сплава, который и вводится с пьютером. Высокое же содержание свинца в малых формах колоколов не является существенной помехой для звучности.

Таблица 1. Результаты оптико-эмиссионной спектрографии металла изделий Куриловского клада (за значимые приняты содержания элементов от 0,01%, для значений ниже 1% приводится одна значащая цифра, выше – две)

|

© Я ^ S to |

Хз |

О |

04 |

04 |

У |

^ |

1 |

Cxf |

Я |

Cxf |

Cxf |

Cxf |

||||||

|

с М |

Я |

40 С-1 |

ОО" |

о |

^ |

ОО С-1 |

^ |

ОО |

оо" |

я |

Cxi Cxi |

я |

Я |

^ |

||||

|

с 2 |

X |

г-1" Cxf |

хг |

з |

3 |

40" 40 |

^ |

оо" |

o' |

©4^ |

О' |

О' |

оо" |

40 |

Cxi Cxi |

40 |

||

|

-С |

О |

3 |

о |

3 |

з |

*4 |

о |

o' |

о” |

о |

О |

о |

С^ |

О |

С^ |

Cxi" |

||

|

-С to |

<г? |

оО" |

О' |

40" |

04 |

’—" |

С-1 С-1 |

я |

О, |

ОО' |

©4^ |

ОО Cxi |

©С |

я |

о |

|||

|

Z |

о. |

сч |

о |

з |

О |

о |

о |

о |

о |

OR |

о |

О |

o' |

о |

о |

о" |

||

|

Й S |

о |

о |

о |

з |

О„ |

о„ |

о |

о |

о |

о |

OR |

о |

о |

о |

о |

о |

||

|

© to |

с-1" |

о |

o' |

о |

40" |

o' |

ОО' |

40^ |

о |

Cxl^ |

о |

o' |

С^ |

ОО" |

40" |

©4" |

||

|

Й и |

и о |

и о |

и о |

и о |

и о |

И о |

и о |

и о |

И О |

и о |

и о |

и о |

и о |

и о |

и о |

и о |

и о |

и о |

|

ф и |

||||||||||||||||||

|

S |

о. |

S" |

о |

о" |

o' |

о. |

о |

о |

сЧ |

o' |

о. |

Cxi" |

О" |

|||||

|

< |

o' |

Сх^ |

Cxi' |

С^ |

o' |

o' |

o' |

o' |

Cxl^ |

С^ |

o' |

Cxi" |

||||||

|

М |

з. |

о |

o' |

о„ |

о„ |

о> |

о> |

о” |

о,. |

о |

С^ |

О" |

о |

|||||

|

в. а е-6-« 8 Ч = |

40 40 0x1 ОО |

40 С-1 ОО |

ОО 40 С-1 ОО |

©4 40 С-1 ОО |

8 40 С-1 ОО |

С-1 40 с-1 ОО |

С-1 С-1 40 с-1 ОО |

я 40 С-1 ОО |

я 40 Cxi ОО |

40 ^ 40 Cxi ОО |

ОО |

я 40 Cxi ОО |

ОО Cxi 40 Cxi ОО |

©4 Cxi 40 Cxi ОО |

40 Cxi ОО |

40 Cxi ОО |

Cxi 40 Cxi ОО |

40 Cxi ОО |

|

К й Л © © Н Л Ы |

S Й ^ со И о С |

§ Й § С cd ю е |

со Я >s о 2 m ® О у о ° £ cd е 8§ е с |

g to со И to С |

g to g со И to С |

у S о ч 5 |

cd у о с S |

у S о ч S |

S о ч S |

и ^ S S |

3 о о с |

3 © S у © о о © и QVO ё^ |

§ cd S Н ути О О © и S т о б cd С |

©" У о© У ° Sg 11 О Он |

>5 S т uS |

3 и g § 3g К ч |

>И О и о с У S)S к S |

5 и о с cd cd S Щ у |

|

©4 с-1 ОО 40 |

©4 ОО 40 |

ОО 40 |

Я ОО 40 |

8 ОО 40 |

ОО 40 |

ОО 40 |

ОО 40 |

ОО 40 |

^ ю |

9 ОО 40 |

ОО 40 |

^ ю |

ОО 40 |

Cxi ОО 40 |

Я ОО 40 |

©4 ОО 40 |

40 ОО 40 |

|

|

и |

'—1 |

С-1 |

m |

хГ |

^ |

40 |

г- |

ОО |

©4 |

о |

Cxi |

Я |

40 |

ОО |

Продолжение таблицы

|

© 3 ^ 3 to |

rxf |

ОО rxf |

rxf |

rxf |

Cxf |

rxf |

Гх|" |

Гх|" |

rxf |

1 |

rxf |

rxf |

rxf |

ОО |

||

|

С м |

(М (М |

я |

8 |

40" |

8 |

о |

Гх1 Гх1 |

40^ |

ОО Гх1 |

о" |

40^ |

3 |

||||

|

с 2 |

m |

О\ об" |

ОО ГЧ |

Я |

2 |

оо" |

m" |

04" |

и о |

я |

и о |

О' |

40^ |

гЧ |

||

|

-С |

о |

о" |

о" |

Г^ |

о" |

о |

о" |

з. |

О |

Гх1^ |

о" |

о" |

о" |

о_ |

о |

|

|

-С Он |

О\ 4о" |

я |

04 |

04" |

2 |

’— |

Гх1 Гх1 |

Г^ |

я |

и о |

ОО |

*4 |

40^ |

|||

|

Z |

о |

о |

(N |

О |

о" |

о" |

о" |

о" |

о" |

о" |

о" |

О |

о" |

|||

|

Й S |

8 |

о |

о |

О |

о |

о |

о |

о„ |

о. |

о |

о |

о |

||||

|

© to |

^ |

о" |

ОО' |

О' |

ОО' |

о" |

ОО' |

о" |

о" |

о" |

о" |

о" |

о" |

|||

|

Й и |

и о |

и о |

и о |

и о |

И о |

и о |

и о |

и о |

и о |

ОО' |

ОО' |

ОО' |

и о |

и о |

и о |

3 о |

|

© и |

||||||||||||||||

|

S |

8 |

о |

о" |

(N |

О' |

о" |

о" |

о" |

°\ |

о" |

о" |

о" |

о" |

|||

|

< |

Гх1^ |

(N |

(N |

о" |

(N |

о" |

Гх1^ |

*4 |

о" |

*4 |

о" |

о" |

гЧ |

|||

|

М ^ |

о |

о> |

о |

о |

о |

о |

о" |

о" |

о" |

о. |

*4 |

о. |

||||

|

об Ч = |

40 ГЧ ОО |

40 гч ОО |

40 40 Cxi ОО |

40 Cxi ОО |

ОО 40 Гх1 ОО |

04 40 Гх1 ОО |

40 Гх1 ОО |

40 Гх1 ОО |

Г1 40 Гх1 ОО |

40 Гх1 ОО |

40 Гх1 ОО |

40 Гх1 ОО |

40 Гх1 ОО |

ОО 40 Гх1 ОО |

04 40 Гх1 ОО |

40 Гх1 ОО |

|

К 3 Л © © Л ы |

3 и о с cd К & |

3 и g § К ч |

© о и о с о £ |

>3 о и о с о г 2 S' |

>s о и о с ®>s 9g |

« S я 2 ° а С S 8 S toO |

>s о и о с ®>s К ч |

о cd" с |

сЗ о л cd" с |

и р § 5 5 |

сЗ о CL. о Щ |

сЗ CL. о m CL. о Щ |

© сЗ и |

о о и о S m о й л ч S |

о о и г о S m о й S |

§ Й § С cd ю S е |

|

ОО 40 |

гч (М ОО 40 |

04 Гх] ОО 40 |

я ОО 40 |

ОО 40 |

ОО 40 |

ОО 40 |

ОО 40 |

Гх1 ОО 40 |

^ ю |

об 40 |

об 40 |

Гх1 об 40 |

об 40 |

об 40 |

40 об 40 |

|

|

и |

04 |

8 |

ri |

(М Cxi |

я |

Я |

Я |

40 Гх1 |

я |

ОО Гх1 |

04 Гх1 |

О |

Я |

Я |

Я |

Я |

В металле других элементов женского убора, напротив, при высоком или, реже, умеренном содержании цинка олово отсутствует или фиксируется лишь на уровне сотых долей процента. Иными словами, это латуни, в которых свинец с наибольшей вероятностью представляет собой примесь к меди или цинку, но не введен целенаправленно. Таков металл спиральных пронизок, цепочки, колечка и обмотки височного кольца (табл. 1, 4, 5, 7, 10, 14 ; рис. 1, 4, 5, 9, 11 ; 2, 2 ). Среди мужских вещей изготовленных из подобного сплава нет.

Высокий приплав свинцово-оловянной лигатуры характеризует все украше-ния-«полуфабрикаты», образующие стилистически единый мужской поясной набор (табл. 1, 16–23, 25, 27 ; рис. 2, 4–13 ). Выделяются лишь не входящие в данный комплект ременной наконечник с боковыми вырезами (табл. 1, 24 ; рис. 2, 15 ) и щиток пряжки (табл. 1, 26 ; рис. 2, 14 ). Формально металл наконечника – оловянная бронза с повышенным содержанием свинца. Представляется, однако, что и в этом случае латунь сплавлена с пьютером, но несколько необычным, в котором олово значительно превосходит свинец. О возможности широких вариаций состава свинцово-оловянных сплавов по содержанию основных компонентов уже было сказано выше. Щиток пряжки по характеру металла тяготеет к группе женских украшений, что может быть косвенным аргументом в пользу предположения о принадлежности рассматриваемых предметов женскому убору.

Сплав, из которого изготовлен слиток (табл. 1, 15 ; рис. 1, 15 ), по составу приближается к металлу колокольчиков, с одной стороны, и поясного набора, рассматриваемого как продукция ювелира – владельца клада ( Родинкова , 2010. С. 84, 85), с другой.

Анализ изделий Куриловского комплекса добавил новые черты к общему представлению о структуре раннеславянского металла. Все сплавы на медной основе из исследованной выборки, кроме единственного образца оловянной бронзы, демонстрируют сплавление латуни и свинцово-оловянной лигатуры. Такой прием получения ювелирного металла уже отмечен для днепровских раннесредневековых кладов I группы ( Егорьков, Щеглова , 2006. С. 23), однако для изготовления рассмотренных вещей он использован настолько широко, что выделяет Куриловский клад в ряду прочих находок этого круга.

Список литературы Состав металла изделий из куриловского клада раннесредневекового времени (по результатам оптико-эмиссионной спектрографии)

- Аксенов В.С., Бабенко Л.И., 1998. Погребение VI-VII вв. н.э. у села Мохнач//РА. № 3. С. 111-122.

- Гавритухин И.О., 1996. Датировка днепровских кладов первой группы методом синхронизации с древностями других территорий//Гавритухин И.О., Обломский А.М. и др. Гапоновский клад и его культурно-исторический контекст/Ред. Г.Е. Афанасьев, И.П. Русанова. М.: Новые строительные технологии. С. 58-95. (Раннеславянский мир; вып. 3).

- Горюнова В.М., 1992. Новый клад антского времени из Среднего Поднепровья//Археологические вести. Вып. 1/Отв. ред. В.М. Массон. СПб.: Гелла. С. 126-140.

- Егорьков А.Н., 2002. Основы интерпретации состава металла кладов «древностей антов»//Клады: состав, хронология, интерпретация: материалы тематической науч. конф. (Санкт-Петербург, 26-29 ноября 2002 г.)/Отв. ред. Д.Г. Савинов. СПб.: Исторический факультет СПбГУ С. 89-92.

- Егорьков А.Н., 2008. О цементационном получении бронзы и латуни в древности//Археологические вести. Вып. 15/Гл. ред. Е.Н. Носов. М.: Наука. С. 157-162.

- Егорьков А.Н., Пескова А.А., 2009. Состав металла византийских крестов-реликвариев из собрания Государственного Эрмитажа в свете новых данных//Древняя Русь: вопросы медиевистики. № 3 (37)/Гл. ред. Е.Л. Конявская. М.: РФК-Имидж Лаб. С. 36-38.

- Егорьков А.Н., Щеглова О.А., 2001. Металл «антских» кладов по результатам эмиссионно-спектрального анализа//Древние ремесленники Приуралья: материалы Всероссийской науч. конф./Отв. ред. В.И. Завьялов. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН. С. 28-307.

- Егорьков А.Н., Щеглова О.А., 2006. Металл клада из Козиевки/Новой Одессы//Славяно-русское ювелирное дело и его истоки: тез. докл. Междунар. науч. конф., посвященной 100-летию со дня рождения Г.Ф. Корзухиной (Санкт-Петербург, 10-15 апреля 2006 г.)/Отв. ред. А.А. Пескова, О.А. Щеглова. СПб.: Нестор-История. С. 21-24.

- Зайцева И.Е., 2010. Цветной металл Волжской Булгарии: (предварительный анализ)//Русь и Восток в IX-XVI веках: Новые археологические исследования/Отв. ред. Н.А. Макаров, В.Ю. Коваль; сост. В.Ю. Коваль. Москва: Наука. С. 116-138.

- Приходнюк О.М., Шовкопляс А.М., Ольговская С.Я., Струина Т.А., 1991. Мартыновский клад//Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. II/Ред.-сост. А.И. Айбабин. Симферополь: Таврия. С. 72-92.

- Родинкова В.Е., 2010. Куриловский клад РАннесредневекового времени//РА. № 4. С. 78-87.

- Родинкова В.Е., 2012. Новая находка византийского серебряного сосуда с клеймом в Восточной Европе//РА. № 4. С. 151-158.

- Родинкова В.Е., Егорьков А.Н., 2012. Клад раннесредневекового времени из Суджи-Замостья и состав металла его артефактов//Проблемы истории и археологии Украины: материалы VIII Междунар. науч. конф. (9-10 ноября 2012 г.). Харьков: ООО «НТМТ». С. 71-72.

- Сапрыкина И.А., 2005. Производственный ювелирный комплекс Троицкого городища дьяковской культуры//Древности Евразии: от ранней бронзы до раннего средневековья: Памяти В.С. Ольховского: сб. ст./Ред. и сост. В.И. Гуляев, С.Б. Вальчак, С.В. Кузьминых. М.: Ин-т археологии РАН. С. 521-534.

- Сапрыкина И., Митоян Р., Никитина Т., Зеленцова О., 2011. Результаты химико-технологического исследования поясных наборов второй половины VIII -начала XI вв. из могильников Среднего Поволжья//Congressus XI International Fenno-Ugristarum Piliscsaba. Vol. 8. С. 312-332.

- Eniosova N., 2012. Tracing the Routes of Silver Procurement to the Early Urban centre Gnëzdovo in the 10th/early 11th centuries//Die Archäologie der Frühen Ungarn: Chronologie, Technologie und Methodik: Internationaler Workshop des Archäologischen Instituts der Ungarischen Akademie der Wissenschaften und des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mains in Budapest am 4. und 5. Dezember 2009/Hrsg. Bendeguz Tobias. Bd. 17. Mainz. P. 261-276.