Состав металла изделий из куриловского клада раннесредневекового времени (по результатам рентгенофлюоресцентного анализа)

Автор: Сапрыкина И.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Исследования древнего металла

Статья в выпуске: 233, 2014 года.

Бесплатный доступ

Куриловский клад принадлежит к группе ранне-средневековых кладов, обнаруженных в Приднепровье. Химический состав металлических объектов исследовали с использованием рентгенофлуоресцентного анализа. Проанализировано всего 19 образцов. Был также исследован химический состав некоторых объектов с применением спектрального анализа оптической эмиссии (9 образцов). Образцы для анализа были выбраны после того, как металлы и сплавы были расположены в соответствии со специально подобранными параметрами. Всего было 37 образцов, полученных с использованием двух вышеупомянутых методов. Полученный диапазон показал, что большинство образцов можно классифицировать как многокомпонентные сплавы (22 образца), тройную латунь (10 образцов), легко сплавленные сплавы (3 образца), бронзовую бронзу (1 образец) и свинцовую бронзу (1 образец). В многокомпонентных сплавах из куриловского клада были записаны довольно высокие уровни цинка, олова и свинца. Другая группа была идентифицирована с более низким содержанием олова и свинца, но с высокой концентрацией цинка. Значительное соотношение цинкосодержащих сплавов в образце указывает на возможное направление, из которого могли быть импортированы металлы и сплавы, а именно из Балканской области. В ранневековую эпоху на этой территории широко циркулировали цинкосодержащие сплавы, полученные в результате слияния бронзы и римских латунь, а также за счет интенсификации добывающих рудных источников, эксплуатируемых в римский период.

Раннесредневековые клады, химический состав металла, рфа-спектрометрия, многокомпонентные сплавы, источник поступления металлов

Короткий адрес: https://sciup.org/14328612

IDR: 14328612

Текст научной статьи Состав металла изделий из куриловского клада раннесредневекового времени (по результатам рентгенофлюоресцентного анализа)

Исследование химического состава цветного металла ювелирных изделий круга днепровских раннесредневековых кладов проводится уже более 40 лет;

за это время исследователями получен значительный объем аналитических данных по химическому составу металла раннесредневековых украшений (более 500 проб).

Этот объем составлен результатами проводившихся в разное время анализов состава металла ювелирных изделий из Цепляевского ( Дьяченко , 1978. С. 32. Табл. 1), Мартыновского ( Приходнюк и др. , 1991. С. 87–90. Табл. 1), Пастырского ( Приходнюк , 1994. С. 62–63, Табл. 1), Харивского ( Приходнюк, Хардаев , 1998. С. 280–282), Трубчевского, Суджанского ( Егорьков, Щеглова , 2001. С. 280–307), Гапоновского ( Егорьков, Щеглова , 2003) и других кладов. В одном из обзоров, посвященных результатам исследований химического состава цветного металла раннеславянских кладов Поднепровья, отмечалось, что анализы выполнялись как количественным, так и полуколичественным методами, что снижает возможность использования этих данных для информативного сопоставления ( Егорьков, Щеглова , 2001. С. 280–281). Поэтому проблема сопоставимости данных по химическому составу цветного металла из раннесредневековых кладов Поднепровья до сих пор является актуальной.

Основное направление изучения ювелирных украшений из кладов днепровского круга раннесредневекового времени сфокусировано на анализе культурнохронологического контекста кладов и синхронных им материалов ( Гавритухин, Обломский , 1996; Родинкова , 2010; Гавритухин , 2011; Обломский , 2011; Родинкова , 2011; Мастыкова , 2012; Родинкова, Сапрыкина, Сычева , 2012; и др.). Однако тот объем информации, который можно получить из археологического источника с помощью естественнонаучных методов, до сих пор остается для нас недоступным. Отсутствие, к примеру, качественно сформированной базы данных по химическому составу цветного металла украшений кладов не позволяет переходить к следующему этапу исследований, ориентированному, в частности, на выявление центров производства и определение наиболее вероятных рудных источников поступления металлов и сплавов на территорию Поднепровья.

В русле решения этой задачи и в рамках исследования, посвященного комплексному изучению региона р. Суджа в раннесредневековое время, нами проведено изучение химического состава металла ювелирных изделий из Курилов-ского клада ( Родинкова , 2010. С. 78–87). Изучение предметов из клада (фибулы, детали поясных наборов, умбоновидные подвески, разнообразные типы пронизей и др.) на первом этапе включало также трасологический анализ, результаты которого вместе с реконструкцией техники изготовления украшений будут опубликованы в коллективной монографии, посвященной результатам комплексного исследования данного памятника.

Химический состав цветного металла украшений из клада изучался двумя методами; исследование проводилось, в основном, для целых изделий, лом не анализировался. Часть коллекции была изучена в 2010 г. по методу ОЭСА2 (34 пробы; аналитик – А.Н. Егорьков, ИИМК РАН). После завершения реставрации для части коллекции был выполнен анализ химического состава металла (20 проб); в эту часть отобрано 9 изделий, химический состав которых ранее

Таблица 1. Состав металла изделий из Куриловского клада

|

я £ |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

|

Z |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

|

я |

ох |

оо |

R |

ОО |

о" |

ох |

о |

о" |

о" |

о" |

||||||

|

< |

о" |

о" |

о" |

о" |

о" |

о" |

о" |

о" |

о |

о" |

о" |

о" |

||||

|

to |

о" |

ч |

о" |

Ч |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

|

0» <5 |

m |

Ч |

о" |

о" |

о" |

о" |

ч |

о" |

о" |

о" |

о" |

о |

о |

|||

|

м |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

|

я ы |

о. |

m |

Ч, |

ох |

г? |

2 |

5 |

о |

о |

Со |

$ |

ОО |

ч |

|||

|

я |

о |

оо |

о |

ОО |

Ч |

ОО |

О |

Со |

m |

о |

со" |

о |

ч |

|||

|

я to |

о" |

ОО |

о |

Ох |

о |

о |

о |

о |

Со |

о |

ч |

|||||

|

я и |

Со |

со |

S |

О |

о |

о |

с© |

г? |

со |

|||||||

|

я О S i | |

Я |

я |

Я |

^ Я |

^ я |

я |

я |

я |

^ я |

я |

я |

я |

я |

^ я |

я |

^ я |

|

У я и S ч я <5 |

< я S |

< Я я S |

я |

< я я S |

< я я S |

< я я S |

< я я S |

< я я S |

< Р-1 я S |

< Р-1 я S |

< Р-1 я |

< я я |

< я я |

< я я |

< я я |

< я я я |

|

54 О |

я я 5 Ё я |

Я о я и я я ко я и я |

« О я g | 2 В 5 о- Я Я О К с |

и 2 С & |

я я ко я е |

я я ч я ко я е |

я я ч я ко я е |

я я Я ч я ко я 0 |

я я о & с 8 |

8 я щ 2 я Я S Со |

я о Я н я я 5 Я s § я я g о я |

я о я н к я 5 Я s § я я g о я W4 ^ § |

>я я ко s |

>я я ко s |

>я ко s я |

>я ко s >> ч |

|

On S Щ |

ОО |

о |

S |

ОО |

о |

|||||||||||

|

I |

о |

g |

ю |

о |

.я КО |

Продолжение таблицы

|

я £ |

о |

о |

о |

8 |

ч |

Ч |

Ч |

ч |

о |

Ч |

Ч |

Ч |

ч |

ч |

ч |

о |

о |

о |

о |

о |

Ч |

|

Z |

о |

о |

о |

о |

ч |

ч |

Ч |

ч |

Ч |

ч |

о |

Ч |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

ч |

|

й |

о" |

о" |

о |

о" |

о |

ч |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

|

|

< |

о" |

о" |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

|

|

ел |

о |

о |

о |

о |

Ч |

о |

ч |

Ч |

Ч |

о |

о |

Ч |

о |

о |

ч |

Ч |

ч |

о |

о |

о |

Ч |

|

0» <5 |

о |

о |

о |

8 |

ч |

ч |

о |

о |

о |

о |

Ч |

о |

о |

Ч |

Ч |

о |

Ч |

о |

о |

о |

о |

|

s |

о |

о |

о |

о |

ч |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

Ч |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

||

|

я Ы |

о |

о |

О |

О |

О |

О |

О |

О |

О |

О |

О |

О |

О |

ч |

о |

О |

о |

о |

о |

g |

|

|

to to |

ОО |

о |

о |

о |

О |

о |

о |

о |

О |

О |

о |

О |

О |

о |

о |

о |

О |

О |

О |

о |

|

|

я ел |

о |

m |

о |

Ч |

о |

о |

о |

О |

О |

О |

О |

О |

О |

о |

о |

о |

О |

О |

О |

о |

|

|

я и |

9 |

m |

£ |

S |

О |

ч |

Ч |

Ч |

О |

S |

^г |

Со |

Ч, |

S |

о |

о |

о |

R |

|||

|

я о Я я я |

to |

to |

t to |

б Г) о |

б Г) о |

б m о |

б m о |

б о |

б о |

б о |

б m о |

б m о |

б m о |

б Г) о |

б Г) о |

б Г) о |

б Г) о |

б Г) о |

б Г) о |

б Г) о |

б Г) о |

|

я и я я я я <5 |

to я S |

< to я S |

< to я S |

с < to о й |

с < о Й |

Й < й |

Й < й |

Й < й |

й < й |

с < 1 g щ |

с < to о й |

и < to о й |

и < to о й |

< to о Й |

< 1 to о й |

и < to о й |

< й |

< й |

й < й |

с < to g и |

с < 1 to 2 ш |

|

и О |

я м to С С |

я Я 5 Я я С |

я я я о g eg |

я я я Я 8 ко я е |

я я я щ Я 5 to Я s Со |

я 1 |

S I |

о я L в 10 m3 |

Я я я 5 С ч |

ч 1 я я я к S |

в я и ч к |

в я и ч Я У Я С |

о я я S о о я § к |

я О g 3 § В в К в ч |

и я 11 я р о S С я |

§ to я о н |

я to с |

я 5 ч S |

Я я to о м to о m |

я я to о м to о m |

о я 1 о о я S я m |

|

to S Щ |

со |

||||||||||||||||||||

|

I |

в |

о |

.Я КО |

ю |

.я КО |

определялся по методу ОЭСА3. Анализ выполнен по методу безэталонного энерго-дисперсного рентгено-флуоресцентного анализа (РФА) (аналитик – Р.А. Мито-ян, МГУ); его основная цель – расширение имеющейся аналитической выборки. В то же время, проведение повторного анализа предметов, исследованных с помощью ОЭСА, выполнялось для коррекции данных, в частности, по цинку. Установлено, что преимуществом анализа по методу ОЭСА являются высококачественные результаты, получаемые при исследованиях низких концентраций элементов; однако при высоких концентрациях данный метод дает существенную погрешность, в отличие от РФА ( Ениосова и др. , 2008а. С. 113–114). Эта особенность, связываемая с негомогенным распределением элемента в сплаве, отмечалась и другими исследователями (см., к примеру: Егорьков , 2002. С. 91; Гак и др. , 2010. С. 59). Так, в отношении содержания цинка в исследованном двумя методами металле украшений было установлено, что по методу ОЭСА содержание этого элемента варьируется в пределах 7,8–28,0%, а в результатах, полученных по методу РФА, цинк в этих же предметах содержится в пределах 1,52–12,52%; при этом сопоставимыми оказались только две пробы – № 638, 640 (табл. 1) и № 11 и 124. В рамках данной публикации мы используем результаты, полученные по методу РФА.

С любезного разрешения авторов исследования по методу ОЭСА для классификации сплавов, представленных в Куриловском кладе, были учтены все пробы. В соответствии с параметрами статистической обработки учтено 19 проб, полученных по методу РФА (пробы № 637–653), и 18 проб, полученных по методу ОЭСА (пробы № 826- 17–43 ); дублирование результатов исключено (табл. 1). В аналитической выборке представлены результаты исследования химического состава цветного металла пальчатых фибул, деталей поясных наборов геральдического типа, височных колец, браслетов, ворворок, умбоновидных подвесок.

Ранжирование проводилось на основе классификации металлов и сплавов, где порог легирования установлен выше 1,0% ( Ениосова и др. , 2008б. С. 129, табл. 2.7). Ранжирование показало, что в рассматриваемой выборке основное количество проб может быть отнесено к многокомпонентным сплавам (22 пробы), к тройной латуни (10), к легкоплавким сплавам (3), к оловянно-свинцовой бронзе (1), к свинцовой бронзе (1). В составе проанализированной выборки не зафиксировано серебряных украшений, содержание серебра в исследованных пробах не превышает установленного порога в 1,0%, что позволяет рассматривать его в качестве естественной микропримеси. Для этого времени в связи с новыми выработками заброшенных в позднеримское время серебряных рудников Балканского региона, вновь введенными в эксплуатацию аварами ( Petković , 2009), объем поступавшего серебра, в том числе на территорию Поднепровья, должен был значительно увеличиться, что несомненно находило свое отражение в составе днепровских кладов. В отношении клада из Куриловки отсутствие украшений, изготовленных из сплавов с серебром, является фактом, требующим дальнейшего изучения.

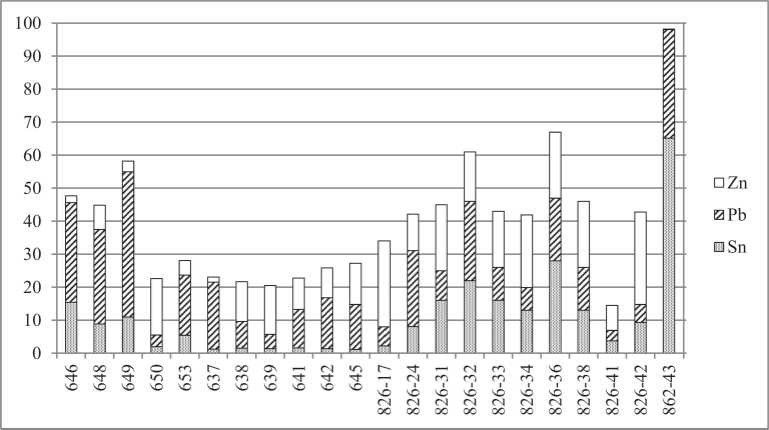

Рис. 1. Распределение основных легирующих компонентов сплава CuZnPbSn

Исследователи отмечают присутствие в днепровских кладах значительного количества изделий, изготовленных из сплавов на основе меди с цинком, относя латуни к характеристике раннесредневекового ювелирного дела ( Приходнюк и др. , 1991. С. 75; Егорьков , 2002. С. 90). Однако широкое употребление латуней в ювелирном деле Восточной Европы хорошо фиксируется уже на материалах, относящихся к рубежу эр, и происходящих, к примеру, с территории лесной зоны ( Черных, Барцева , 1970; Сапрыкина , 2005), а преимущественное использование сплавов с цинком, полученных переплавкой бронз и римских латуней, в эпоху Великого переселения народов характеризовало ювелирное дело на довольно широкой территории, входившей в состав Византийской империи ( Craddock et al ., 2010. P. 61).

В составе Куриловского клада, судя по данной выборке, превалируют многокомпонентные сплавы – 22 пробы (CuZnPbSn). По содержанию основных легирующих компонентов эта группа распадается на несколько подгрупп, границы между которыми жестко не определяются (рис. 1). Содержание цинка в сплавах варьируется от 1,52 до 28,00%; отметим, что среднее содержание цинка по результатам анализа РФА составляет 1,52–17,19% (основная часть данных приходится на интервал от 4 до 10%), в то время как по методу ОЭСА содержание цинка в сплавах фиксируется на уровне 7,6–28,0% (основная часть данных расположена в пределах значений от 15 до 22%). Содержание олова в этой группе варьируется от 1,13 до 28,00% (от 1 до 2% в группе РФА, от 2 до 15% в группе ОЭСА), содержание свинца высокое – от 3,20 до 44,07% (в группе РФА основная часть значений приходится на интервал от 4 до 20%, другая часть в интервале от 30,24 до 44,07%; в группе ОЭСА интервал иной: от 5 до 10%).

Как уже отмечалось, в многокомпонентных сплавах Куриловского клада фиксируются достаточно высокие процентные содержания цинка, олова и свинца, причем четкой зависимости между повышенными или пониженными содержаниями легирующих компонентов не фиксируется, что, в свою очередь, свидетельствует о получении этих сплавов путем не только сплавления бронз, латуней друг с другом, но и с помощью дополнительного введения олова или свинца. К таким сплавам можно отнести металл накладок (№ 646, 648, 649, 862-32), фибулы (№ 653), браслета (№ 637), пронизи (№ 634), детали поясного набора (№ 826-36) (табл. 1) – здесь содержание свинца составляет 18,90–44,07%.

В то же время, в выборке присутствуют многокомпонентные сплавы с низким содержанием олова и свинца и с высоким содержанием цинка (14,79–28,00%): это № 650, 639, 826-17, 826-41, 826-42, которые можно условно отнести к сплавам, практически не подвергавшимся вторичному использованию. Из этих сплавов изготовлены две пальчатые фибулы, умбоновидная подвеска, две пряжки (табл. 1).

Завершая обзор многокомпонентных сплавов Куриловского клада, следует остановиться на микропримесях, зафиксированных как методом ОЭСА, так и РФА. К «стандартному» набору микропримесей здесь относятся серебро, являющееся «спутником» свинца (его содержание только в одном случае достигает 1,13%); к таким же стандартным примесям относятся сурьма, мышьяк, железо, причем в некоторых случаях содержание железа составляет 7,28–12,88%, что может быть объяснено фоном, возникшим от расположения рядом с точкой взятия пробы деталей, выполненных из железа (табл. 1, ан. 647, 650). Кроме того, по методу ОЭСА в металле было зафиксировано наличие микропримесей никеля, висмута и марганца, содержание которых не превышает 0,9%. Подобный набор микропримесей косвенно свидетельствует о возможном происхождении металла из сульфидных руд, месторождения которых известны, в том числе, на Балканах ( Яговкин , 1923. С. 779–786); однако вопрос о рудном источнике необходимо решать с привлечением других методов исследования, в частности, масс-спектрометрии.

Тройная латунь в выборке Куриловского клада представлена свинцовой латунью (10 проб), где содержание свинца варьируется в пределах 1,3–18,9% (среднее значение в пределах 1–7%), а содержание цинка зафиксировано в пределах 5,31–30,00% (среднее значение 5–11%). Из свинцовой латуни, характеризующейся пониженным содержанием свинца, изготовлены пальчатые фибулы (2), пронизи (3), браслет, дисковидный умбон и кольца, в том числе височное (табл. 1).

Другие типы сплавов в анализируемой выборке представлены в единичных экземплярах. Так, один из поясных наконечников изготовлен из оловянно-свин-цовой бронзы (№ 826-39), где содержание олова составляет 8,5%, свинца – 1,1%; а для изготовления пластинчатого изделия (возможно, сырье?) была использована двухкомпонентная свинцовая бронза (№ 644), где содержание свинца составляет 5.88% (табл. 1). К легкоплавким сплавам в выборке относится всего три пробы (№ 862- 43–45 ), в которых содержание свинца и олова нестабильно и варьируется от 33,0 до 65,1%, однако выявляется некая условная пропорция – во всех трех пробах один из компонентов сплава превышает другой в два раза.

Судя по результатам проведенного анализа, ювелирные мастерские, изготавливавшие украшения из состава Куриловского клада, имели в своем распоряжении довольно широкий спектр металлов и сплавов. Значительный процент цинкосодержащих сплавов в полученной выборке указывает на возможную вовлеченность ювелиров Поднепровья в сферу влияния уже сложившегося в Византийской империи рынка металлов. Так, для географически близкого к рассматриваемой территории Карпатского региона отмечается превалирование в ювелирном деле бронз или многокомпонентных сплавов с повышенным содержанием олова до 25% и цинка (до 15–30%), часто дополнительно легированных свинцом ( Craddock et al ., 2010. P. 61). По археологическому материалу исследователи рассматривают Балканы как наиболее вероятный источник поступления в Поднепровье металлов и сплавов ( Приходнюк и др. , 1991. С. 76–77).

Вопрос организации торговли металлами в VI–VII вв. с периферией, находящейся за пределами основных территорий империи, еще ждет своей детальной разработки. Судя по полученным в последнее время материалам (к примеру, находка рубленых фрагментов серебряного блюда с новобаязетским типом клейма середины VII в. из состава клада Суджа-Замостье; Родинкова , 2012. С. 152–153), источники поступления металла на территорию Поднепровья могут оказаться самыми неожиданными, что, в свою очередь, позволит в будущем по-иному интерпретировать уже известные факты.

Список литературы Состав металла изделий из куриловского клада раннесредневекового времени (по результатам рентгенофлюоресцентного анализа)

- Гавритухин И.О., 2011. Византийские влияния на восточноевропейские народы славянского и тюркского круга в VI-VII вв.//Труды III (XIX) Всероссийского археологического съезда. Т. II/Отв. ред. Н.А. Макаров, Е.Н. Носов. СПб.; М.; Великий Новгород. С. 15-18.

- Гавритухин И.О., Обломский А.М., 1996. Гапоновский клад и его культурно-исторический контекст/Ред. Г.Е. Афанасьев, И.П. Русанова. М.: Новые строительные технологии. С. 58-95. (Раннеславянский мир; вып. 3).

- Гак Е.И., Егорьков А.Н., 2010. Латунь Ергенинского могильника и ее историко-металлургический контекст/Археологические вести. Ин-т истории материальной культуры РАН. Вып. 16/Гл. ред. Е.Н. Носов. СПб.: «ДМИТРИЙ БУЛАНИН». 2011. С. 57-62.

- Дьяченко А.Г., 1978. Технология изготовления предметов из Цепляевского клада раннеславянского времени//Использование методов естественных наук в археологии: сб. науч. тр./Ред. B.Ф. Генинг. Киев: Наукова думка. С. 27-35.

- Егорьков А.Н., 2002. Основы интерпретации состава металла кладов «древностей антов»//Клады: состав, хронология, интерпретация: материалы тематической науч. конф. (Санкт-Петербург, 26-29 ноября 2002 г)/Отв. ред. Д.Г. Савинов. СПб.: Изд-во СПбГУ С. 89-92.

- Егорьков А.Н., Щеглова О.А., 2001. Металл «антских» кладов по результатам эмисионно-спектрального анализа//Древние ремесленники Приуралья: материалы Всероссийской науч. конф. (Ижевск, 21-23 ноября 2000 г)/Отв. ред. В.И. Завьялов. Ижевск. С. 280-307.

- Егорьков А.Н., Щеглова О.В., 2003. Состав металла изделий гапоновского клада «древностей антов»//Мысленное Древо: Наука, Образование, Литература. URL: http://www.myslenedrevo.com.ua/ru/Sci/Archeology/Archeometry/Applied/GaponovkaHoard.html.

- Ениосова Н.В., Митоян Р.А., Сарачева Т.Г., 2008a. Методы исследования химического состава цветных металлов//Цветные и драгоценные металлы и их сплавы на территории Восточной Европы в эпоху средневековья/Отв. ред. Н.В. Рындина. М.: Восточная литература. C. 113-120.

- Ениосова Н.В., Митоян Р.А., Сарачева Т.Г., 20086. Информационная система «Цветные металлы и их сплавы на территории Восточной Европы в эпоху средневековья»//Цветные и драгоценные металлы и их сплавы на территории Восточной Европы в эпоху средневековья/Отв. ред. Н.В. Рындина. М.: Восточная литература. С. 121-132.

- Мастыкова А.В., 2012. Раннесредневековое погребение у с. Разиньково Курской области//Российская археология. № 2. С. 134-141.

- Обломский А.М., 2011. О взаимоотношении оседлого и кочевого населения лесостепного Поднепровья в VII в. н.э.//Труды III (XIX) Всероссийского археологического съезда (Старая Русса -Великий Новгород, 2011 г.)/Отв. ред. Н.А. Макаров, Е.Н. Носов. Т. II. СПб.; М.; Великий Новгород. С. 83-84.

- Приходнюк О.М., 1994. Технологiя виробництва та витоки ювелiрного стилю металевих прикрас Пастирьского городища//Археологiя. № 3. С. 61-77.

- Приходнюк О.М., Хардаев В.М., 1998. Харивский клад//Archaeoslavica. № 3. Kraków. S. 243-278.

- Приходнюк О.М., Шовкопляс А.М., Ольговская С.Я., Струина Т.А., 1991. Мартыновский клад//Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии: сб./Ред.-сост. А.И. Айбабин. Симферополь: Таврия. Вып. II. С. 72-92.

- Родинкова В.Е., 2012. Новая находка византийского серебряного сосуда с клеймом в Восточной Европе//РА. № 4. С. 151-158.

- Родинкова В.Е., 2010. Костюмный комплекс населения Поднепровья в раннесредневековое время: особенности формирования, характер, историческое значение//Интеграция археологических и этнографических исследований: сб. науч. тр./Ред. Н.А. Томилов. Казань; Омск: Наука. Ч. 1. C. 386-390.

- Родинкова В.Е., 2011. Женский костюм днепровских племен в эпоху Великого переселения народов: современное состояние исследований//Новые исследования по археологии стран СНГ и Балтии: материалы Школы молодых археологов (Кириллов, 3-12 сентября 2011 года)/Отв. ред. В.Е. Родинкова. М.: ИА РАН. С. 239-265.

- Родинкова В.Е., Сапрыкина И.А., Сычева С.А., 2012. Раннесредневековые клады Поднепровья: традиционный взгляд и новые данные//Проблемы истории и археологии Украины: материалы VIII Междунар. науч. конф. (9-10 ноября 2012 года). Харьков: НТМТ. С. 72.

- Сапрыкина И.А., 2005. Производственный ювелирный комплекс Троицкого городища дьяковской культуры//Древности Евразии: от ранней бронзы до раннего средневековья: Памяти В.С. Ольховского: сб. ст./Ред. и сост. В.И. Гуляев, С.Б. Вальчак, С.В. Кузьминых. М.: Ин-т археологии РАН. С. 521-534.

- Черных Е.Н., Барцева Т.Б., 1970. Химический состав цветного металла Троицкого городища//Древнее поселение в Подмосковье/Отв. ред. К.Ф. Смирнов. М.: Наука. С. 200-206. (МИА; № 156.)

- Яговкин И., 1923. Вторичное обогащение сульфидов//Горный журнал. № 12. С. 779-786.

- Craddock Р., Cowell М., Hook D., Hughes M., La Niece S., Meeks N., 2010. Change and statis: the technology of Dark Age metalwork from the Carpathian Basin//Technical Research Bulletin. British Museum/Ed. D. Saunders. Vol. 4. Archetype Publications Ltd. P. 55-65.

- Petković S., 2009. The traces of Roman metallurgy in Eastern Serbia//Journal of mining and metallurgy. Section B: Metallurgy/An International Journal for Theory and Practice of Metallurgy/Ed. D. Živković. Vol. 45 (1). P. 187-196.