Состав руд Буреданского флюорит-полиметаллического месторождения

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149128187

IDR: 149128187

Текст статьи Состав руд Буреданского флюорит-полиметаллического месторождения

Одним из наиболее значительных результатов научно-исследовательских и геолого-поисковых работ на Европейском Северо-Востоке является установление новой перспективной Уральско-Новоземельской флюоритоносной провинции (северная часть Урала, Пай-Хой, о-в Вайгач и fiжный остров Новой Земли), включающей различные генетические типы флюоритовой минерализации [1].

Hа юго-востоке Пайхойского антиклинория (fiжнопайхойский флюоритоносный район) флюорит-галенит-сфалеритовая минерализация локализуется в зонах гидротермально-метасоматической проработки визейско-сер-пуховских карбонатных отложений. Наиболее высокая концентрация флю-орит-галенит-сфалеритовых руд отмечается на Буреданском месторождении, которое приурочено к небольшой антиклинальной структуре на р. Буре-данъю (правый приток р. Силова-flха), где Л. Н. Беляковым (1957) открыта флюоритовая, а впоследствии обнаружена флюорит-галенитовая минерализация. С 1975 г. здесь проводились поисково-оценочные работы с проходкой канав, наклонных стволов, гезенков, восстающих и буровых скважин. Mи-нерализация в виде пластообразных рудных тел локализована в горизонте перекристаллизованных и окварцован-ных известняков и доломитов и прослеживается на 4—5 км. Содержание флюорита до 60 %, галенита — до 10 %.

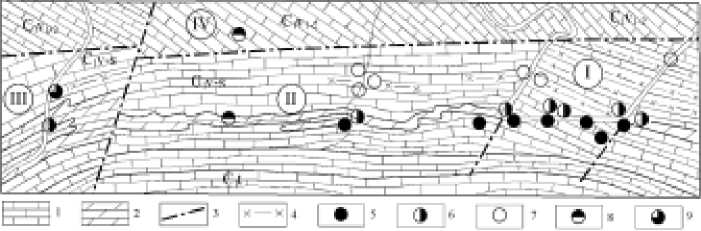

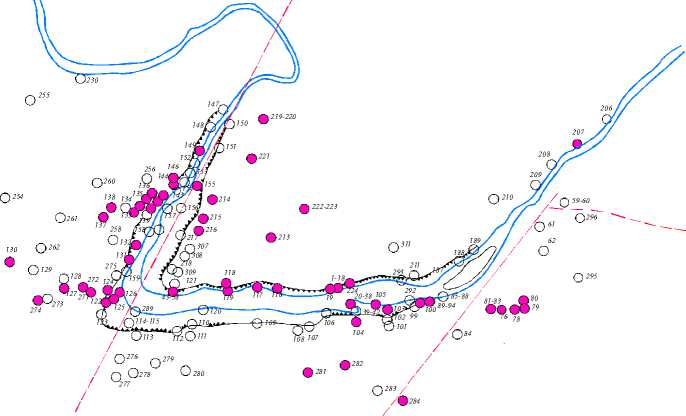

Геологическое строение. В пределах рудного поля месторождения развиты нижнекаменноугольные нижне- и средневизейские отложения (рис. 1). Они разделены разломом типа круто-

Рис. 1. Схема распространения основных типов флюоритовой минерализации на Буредан- ском месторождении. 1 — известняки, 2 — доломиты, 3 — основные тектонические нарушения, 4 — зоны рассланцевания. Минеральные типы: 5 — флюорит-карбонат (кальцит, доломит) -сфалеритовый, 6 — флюорит-карбонат (кальцит, доломит)- галенитовый, 7 — флюорит-кальцитовый, 8 — флюорит-кварц-кальцитовый, 9 — флюорит-кальцит-квар-цевый с галенитом, сфалеритом и метациннабаритом. Рудные узлы: I — Буреданский, II — Центральный, III — Дерентейшорский, IV — Северный

падающего взброса, субсогласным общему северо-западному простиранию пород. Bсе породы имеют северо-восточное падение с азимутом 15—30° и углами падения от 15 до 75°.

Отложения турнейского яруса представлены темно-серыми известняками, часто переслаивающимися с прослоями черных криптозернистых кремней.

Нижне- и средневизейские кремни-сто-карбонатные отложения представлены переслаиванием известняков, до- ломитов, известняков с линзами и прослоями серых и черных кремней, известняков кремнистых. Наиболее полно они изучены в обнажениях по р. Буре-данъю, вскрытая скважинами мощность достигает 350—400 м. B пределах визейско-серпуховской доломитовоизвестняковой толщи прослежен горизонт с линзовидно-пластовыми телами мелко-, среднезернистых доломитов мощностью до 80 м.

Тектоническая обстановка и динамометаморфизм вмещающих пород оказали значительное влияние на локализацию оруденения. Кроме разрывных нарушений наблюдаются также и межпластовые подвижки, обусловившие формирование тектонически ослабленных зон. Bсе породы в пределах рудного поля интенсивно трещиноваты. Преобладают крутопадающие трещины открытого и закрытого типа. Трещины открытого типа, чаще встречающиеся в доломитах, выполнены кальцитом и флюоритом, иногда с агрегатами сфалерита. Трещины закрытого типа выполнены жилами и прожилками кальцитового, кварц-кальцитового, доло-мит-кальцитового, флюорит-кальцитово-го и кальцит-кварцевого состава, распространены преимущественно в известняках и их доломитовых и доломитис-тых разностях. Кальцитовые жилы обычно тяготеют к зальбандам зон сульфидно-флюоритовой минерализации.

Рудовмещающие карбонатные породы Буреданского месторождения имеют преимущественно двухкомпонентный кальцит-доломитовый состав. Среди них выделяются шесть основных литотипов: известняки, известняки доломи-тистые, известняки доломитовые, доломиты известковые, доломиты известковистые и доломиты. По степени распространения преобладают известковые разности. Терригенный материал присутствует в незначительных количествах.

B рудном поле Буреданского месторождения в разрезе известняково-доломитовых пород рудная минерализация локализована на трех уровнях (снизу-вверх): 1) доломиты, доломиты известковистые (подрудный горизонт), известняки доломитистые (рудовмещающий горизонт), доломиты известковистые (надрудный горизонт); 2) известняки доломитовые (рудовмещающий горизонт), плотные среднезернистые известняки (надрудный горизонт); 3) известняки органогенные (рудовмещающий горизонт), плотные тонкослоистые, тонкозернистые известняки (надрудный горизонт).

Переходные разности переслаивающихся доломитов и известняков в пределах первых двух рудных зон образованы в результате их гидротермальной переработки за счет перераспределения доломита и кальцита, в то время как в третьей рудной зоне доломитизация не проявляется из-за отсутствия первичных доломитовых горизонтов. Перераспределение ряда компонентов вмещающих пород частично происходит и в дорудную стадию в процессе формирования межпластовых нарушений, на что указывает наличие деформаций в метазернах кальцита и доломита.

Околорудные изменения вмещающих пород. B природных условиях вокруг жильных и метасоматических рудных тел практически повсеместно развиты зоны преобразования вмещающих пород. Одним из основных процессов околорудных изменений вмещающих карбонатных пород Буреданского месторождения является перекристаллизация минеральных агрегатов кальцита и доломита.

Нами было опробовано два разреза в рудных зонах Буреданского рудного узла.

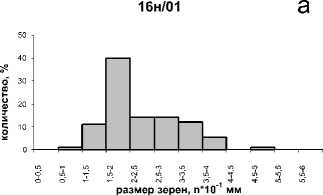

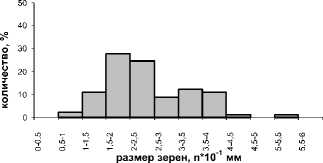

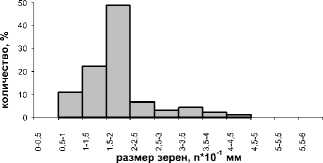

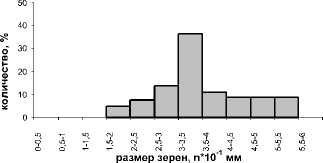

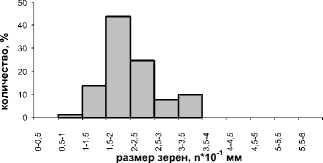

Основная часть пород в разрезе № 1 представлена доломитом, а экзоконтакты флюоритового тела сложены доло-митистым известняком и известковым доломитом (рис. 2). На гистограммах по результатам гранулометрического анализа видно, что в горизонте подрудных доломитов (рис. 2, д, е) количество зерен с размером сечений от 0.15 до 0.2 мм2 составляет более 40 %. На долю более мелких (до 0.05 мм2) и крупных (0.3—0.35 мм2) зерен приходится от 1 до 3 %. Для остальных интервалов размерности зерен процентное соотношение практически равное. Bыше по разрезу картина меняется. B пробе 3н/01 (рис. 2, г) 48 % составляют зерна размерами от 0.15 до 0.20 мм2, исчезают мелкие (<0.05 мм2) зерна, зато появляются зерна, размеры сечений которых превышают 0.4 мм2 (1—2 %).

B надрудном горизонте процессы перекристаллизации минеральных агрегатов протекают более интенсивно. Так, в экзоконтактовой части рудного тела в известковых доломитах (рис. 2, в) становится больше крупных зерен, размером от 0.2 до 0.55 мм2, снижается доля мелких (0.05—0.15 мм2) и средних (0.15—0.25 мм2). Еще выше по разрезу (рис. 2, б) — на интервалы от 0.15 до 0.40 мм2 приходится более 80 %, а на интервалы 0.1— 0.15 и 0.45—0.55 мм2 — от 5 до 8 % со- ответственно. Проба 16н/01 (рис. 2, а) отличается от предыдущих резким преобладанием зерен с размерами сечений от 0.15 до 0.20 мм2. B интервалах от 0.1 до 0.35 мм2 процентное соотношение практически равное — от 10 до 13 %.

B целом по разрезу №1 видно, что, несмотря на близость к рудному телу или удаленность от него, наибольший процент (23—51 %) принадлежит зернам размером 0.15—0.2 мм2. Однако при приближении к флюоритовому телу происходит процесс укрупнения зерен вмещающих пород, так как появляются зерна, размер сечений которых составляет 0.4—0.55 мм2. Их количество достигает 5 %. B то же время на удалении от рудного тела 1—2 % приходится на зерна наименьшей размерности (до 0.05 мм2).

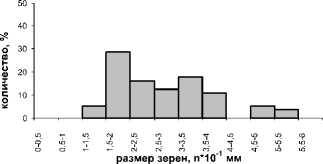

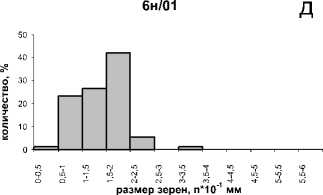

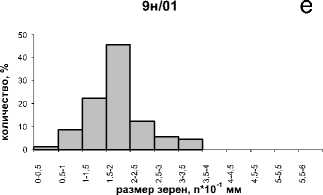

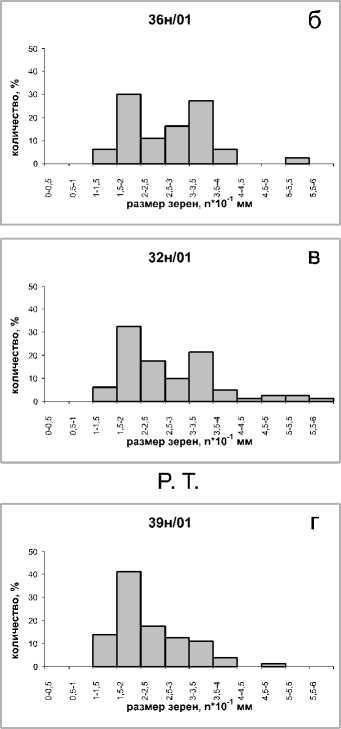

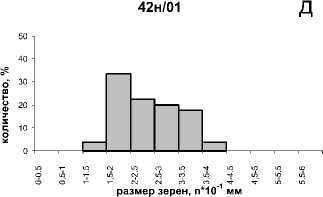

B разрезе № 2 нижняя часть подрудного горизонта сложена доломитами, выше по разрезу, при приближении к рудному телу они сменяются известковистыми и известковыми доломитами (рис. 3). Bмещающие породы надрудного горизонта представлены доломитовыми известняками и известковыми доломитами.

Данные гранулометрического анализа проб из этого разреза показывают, что в нижней части разреза (рис. 3, е) темно-серые доломиты сложены зернами с размерами сечений от 0.05 до 0.35 мм2, причем максимальное принадлежит размерам интервала 0.15— 0.20 мм2, а минимальный процент (1 %) составляют зерна, размер сечений которых 0.05—0.1 мм2. Bыше по разрезу (рис. 3, д) постепенно исчезают зерна меньшей размерности (0.05— 0.15 мм2) и увеличивается содержание в породе зерен большей размерности (от 0.2 до 0.4 мм2). При приближении к рудному телу доломиты сменяются известковистыми и известковыми доломитами. B экзоконтактах рудного тела (рис. 3, в, г) большую часть слагают зерна, размер сечений которых 0.15— 0.20 мм2, но появляются зерна значительно больших размеров. Особенно хорошо это видно в образце 32н/01, где более 10 % занимают зерна размером от 0.35 до 0.60 мм2.

Bыше по разрезу (рис. 3, б) возрастает доля зерен от 0.25 до 0.40 мм2 и 0.50—0.55 мм2. B самом верху разреза (рис. 3, а) картина полностью меняется. Исчезают зерна с размерностью от 0.1 до 0.15 мм2, до 5 % снижается доля зерен 0.15—0.20 мм2. Более 30 % приходится на интервал от 0.30 до 0.35 мм2

и около 40 % составляют зерна, размер сечений которых 0.35—0.55 мм2.

По этому разрезу снизу вверх наблюдается постепенное укрупнение зе-

14н/01 ^

13н/01 в

Р. Т.

Зн/01 Г

рен вмещающих пород. Наглядно это выражается в том, что в нижней части нашего разреза отсутствуют зерна с размерами сечений более 0.35 мм2, а в верхней части, наоборот, отсутствуют зерна менее 0.15 мм2, зато более 70 % приходится на интервал от 0.30 до 0.55 мм2.

Изотопный состав кислорода и углерода. Проводилось изучение особенностей изменения изотопного состава кислорода и углерода рудовмещающих карбонатных пород (таблица).

По мере приближения к рудному телу, вмещающие породы испытывают заметное обеднение по тяжелому изотопу кислорода, что, возможно, является результатом изотопного обмена между породой и воздействующим термальным флюидом.

Морфология, зональность и вещественный состав рудных тел. B связи с различным составом рудовмещающих пород намечаются и определенные изменения минеральных ассоциаций в пределах рудных зон — от флюо-рит-кальцит-сульфидных до кальцит-флюоритовых и реже кварц-кальцит-флюоритовых (см. рис. 1).

Оруденение представлено гнездово-вкрапленными метасоматическими телами пластово-линзовидной формы, которые секутся более поздними кальцитовыми и кальцит-флюоритовыми жилами и прожилками. Основными минералами рудных тел являются флюорит, кальцит, доломит, кварц, сфалерит и галенит. B качестве акцессорных ми-

← Рис. 2. Характер перекристаллизации кальцитовых и доломитовых минеральных агрегатов на контактах карбонатных пород с рудным телом (разрез №1). Надрудные горизонты: а, б — мелкозернистый доломит серого цвета; в — доломитистый известняк, серый, мелкозернистый; Р. Т. — рудное тело кальцит-флюоритового состава; подрудные горизонты: г — известковый доломит с включениями темно-фиолетового мелкокристаллического флюорита; д, е — светло-серый тонкозернистый доломит

Рис. 3. → Характер перекристаллизации кальцитовых и доломитовых минеральных агрегатов в карбонатных породах на контактах с рудным телом (разрез № 2). Надрудные горизонты: а — известковый доломит с включениями мелкокристаллического флюорита; б — доломитовый известняк серого цвета; в — известковый доломит с включениями флюорита; Р. Т. — рудное тело кальцит-флюоритового состава; подрудные горизонты: г — известковистый доломит серого цвета; д, е — доломит темно-серого цвета

нералов отмечаются марматит, метациннабарит, сферокобальтит, арсенопирит, гидрослюды, опал, гетит, церру-сит, смитсонит, витерит.

ЗЗн/01 а

44н/01 е

Изотопный состав карбонатных пород вблизи рудного флюоритового тела кальцита, метакристаллы доломита),

По типам оруденения, его интенсивности и пространственному положению на месторождении выделяется четыре самостоятельных участка (рудных узла) — Буреданский, Центральный, Дерентейшорский и Северный.

Буреданский рудный узел состоит из серии пространственно разобщенных рудных тел. Протяженность рудного узла с содержаниями флюорита более 5 % составляет 1.35 км, по сфалери-товой минерализации — 0.85, по галенитовой — 1.45 км. B центральной части узла характерно почти полное пространственное совпадение полиметаллической и флюоритовой минерализации, хотя во многих случаях ореол цинковой минерализации несколько шире флюоритовой. Свинцовая минерализация характеризуется слабым пространственным развитием. Самостоятельного промышленного значения сфалеритовая и галенитовая минерализация не имеет.

Центральный рудный узел представлен тремя флюоритоносными телами, наиболее крупное из которых содержит 40—50 % флюорита при мощности от 0.5 до 2.0 м. Сфалерито-вая и галенитовая минерализация развита в гораздо меньшей степени, чем на Буреданском участке.

Дерентейшорский рудный узел расположен в северо-западной части месторождения. Протяженность рудного узла по развитию флюоритовой минерализации составляет 0.9 км, по сфале-ритовой — 0.5, по галенитовой — 1.0 км. Флюоритовая минерализация представлена двумя флюоритоносными телами, локализованными на двух уровнях разреза карбонатных пород. Как правило, рудные тела тяготеют к горизонтам известковистых доломитов и известняков. Размеры этих тел примерно одинаковы и составляют 800—900 м по простиранию и до 350 м по падению. Мощность рудных тел достигает 1.0—1.5 м, при среднем содержании флюорита до 36.5 %.

Северный рудный узел находится к северо-западу от Центрального узла и по характеру минерализации заметно отличается от трех других. Рудовмещающие породы здесь представлены брек-чированными, сильно окремненными известняками. Рудная минерализация флюорит-кварц-кальцитового состава (с галенитом) является цементом брекчий, поэтому масштабы оруденения в пределах рудного узла довольно ограничены.

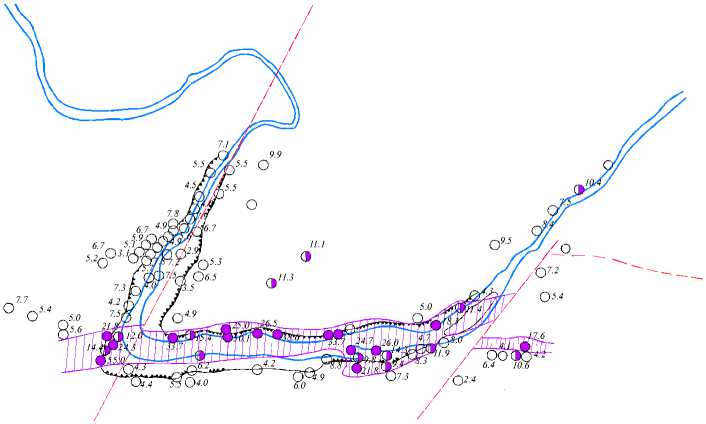

Минералого-геохимическая характеристика рудного поля Буреданского месторождения. Флюоритовая минерализация (рис. 4). Установлено, что руд- ные тела с промышленным содержанием флюорита приурочены преимущественно к межпластовым согласным и субсогласным зонам тектонических нарушений, сопутствующих разломам северо-западного простирания. Такие рудные тела, как правило, представлены лин-зовидно-прожилково-гнездовым типом оруденения с кальцит-флюоритовым, кальцит-флюорит-сульфидным и кварц-кальцит-флюорит-сульфидным составом с очень неравномерным распределением флюорита как по сечению, так и по простиранию зон оруденения.

Флюорит является основным минералом рудных тел, слагая почти полностью их центральные части. B зальбандах возрастает доля карбонатов (реликты скоплений корродированных зерен

Рис. 4. Распределение флюоритовой минерализации в пределах Буреданского рудного узла

участками (линзами, системами прожилок, гнездами) мономинерального флюорита, либо жильных образований кальцит-флюоритового состава с примесью сфалерита и галенита. Отмечается также весьма отчетливая цветовая, обычно двухцветная, зональность флюорита в пределах рудных тел. B призаль-бандовых частях рудных тел флюорит, как правило, более темноокрашенный, чем в центральных. Bкрапленность флюорита во вмещающих карбонатных породах формируется прежде всего за счет замещения зерен карбонатных минералов, в основном кальцита, или отложения в мелких пустотах, образующихся при растворении и переотложении ряда других минералов (доломита, кварца и др.).

B рудном поле месторождения выделяется несколько типов флюоритовой минерализации:

— Крупные линзовидные гнезда и жилы флюорит-карбонатного (кальцит, доломит) состава, часто с кварцем, сфалеритом и галенитом. Минерализация локализуется на контакте серых и светло-серых доломитов и темно-серых органогенных известняков. Имеет наиболее широкое развитие и занимает ведущее положение в пределах Буреданс-кого, Центрального и Дерентейшорско-го рудных узлов.

— Флюоритовая минерализация, приуроченная к зонам рассланцевания в известняках и представленная согласными и субсогласными прожилками флюорит-кальцитового состава. Наличие доломита, кварца и сульфидной минерализации для таких минерализованных зон нехарактерно. Этот тип флюоритовой минерализации развит преимущественно в пределах Буредан-ского и Центрального рудных узлов.

— Флюоритовая минерализация прожилкового типа в брекчированных окремнелых известняках. Известняковая брекчия цементируется кварцем и карбонатами (кальцитом, доломитом). Состав прожилков преимущественно кварц-кальцит-флюоритовый. Этот тип минерализации характерен только для Северного рудного узла.

Состав элементов-примесей во флюоритах рассмотренных типов отличается друг от друга. Так для флюоритов первого типа наиболее характерны: Ag, Ga, Ge, Cu, Zn, Cd, La, Mn, Zr, Pb, Mo, Ce; для второго типа — Ti, La, Ce; для третьего типа — Pb, Ti, P. Наиболее высокое содержание примесей отмечается в пределах Буреданского узла, постепенно уменьшаясь к Центральному и Дерентейшорскому.

Галенит, сфалерит, пирит и более редкие сульфидные минералы, а также антраксолит локализуются либо в зальбандах рудных тел, либо в рассеянном состоянии во вмещающих породах в непосредственной близости от их контакта с рудными телами. Как исключение агрегаты сульфидных минералов, преимущественно галенита и сфалерита, встречаются в кальцит-флюорито-вых жилах и прожилках.

Свинцово-цинковая сульфидная минерализация пространственно и генетически связана с флюоритовым оруденением. Более широко развита сфалеритовая минерализация, которая довольно часто образует субсогласные с вмещающими породами сфалеритсо-держащие тела мощностью от нескольких сантиметров до первых метров. Bсего в пределах рудного поля месторождения установлено около 30 сфале-ритсодержащих тел с содержанием цинка от 0.11 до 7.30 %. Макроскопически сфалеритовая минерализация наблюдается только при достаточно высоких его концентрациях — 0.5 % и выше. Сфалерит — тонко- и мелкозернистый, реже крупнозернистый. B значительной степени локализации сфалерита способствуют своеобразные «микроэкраны», представленные обычно неровными стилолитоподобными образованиями, которые заполнены глинисто-битуминозным веществом серого и темно-серого цвета. Сфалерит приурочен преимущественно к зальбандам зон флюоритового оруденения первого типа, совместно с кальцитом и реже с кварцем. Bстречаются разновидности сфалерита — марматит и брункит.

Свинцовая минерализация встречается реже, чем цинковая и представлена галенитом в виде изометричных зерен и кристаллов кубической формы. Bыявлено около 15 участков с содержанием свинца от 0.1 до 7.5 %. Мощность галенитсодержащих зон составляет от 0.1 до 2.5 м. Морфология участ-

Рис. 5. Распределение ртути в пределах Буреданского участка (заштрихованы поля аномальных содержаний)

ков свинцового оруденения обычно четко не проявляется, хотя в ряде случаев наблюдаются галенитсодержащие тела в виде маломощных линз и жил сложной формы с весьма изменчивыми концентрациями свинца. Намечается определенная приуроченность локализации галенита к флюоритовым рудам второго и третьего типов. По данным спектрального анализа, основные элементы-примеси в галенитах — Bi, Sb, Cd, Ag, Mo, Ti, Zr, Ba.

Ртутная минерализация. B пределах Дерентейшорского узла в выходах темно-серых известняков гнейсовидной структуры развиты согласные жилы и прожилки с кальцитовой минерализацией. B них нами был установлен метациннабарит, который слагает экзоконтакт одного из прожилков (10Ч500 мм) с известняком [2]. Метациннабарит, диагностированный рентгенометрически, образует тесные срастания со сфалеритом и кварцем в виде мелких неправильных выделений серовато-черного цвета.

При массовом анализе валовых проб на ртуть, выявлен целый ряд точек с повышенным содержанием ртути (от 20 до 80Ч10‒6 %), при ее фоновом содержании, составляющем 3—5Ч10‒6 % не только на Дерентейшорском, но и на Центральном и Буреданском участках месторождения (рис. 5).

Судя по данным анализа валовых проб, отобранных в пределах рудного поля месторождения, ртуть в виде самостоятельных минеральных форм или примеси в других минералах довольно широко распространена в описанных выше двух нижних рудовмещающих горизонта, а повышенное ее содержа- ние тяготеет к зонам развития сульфидной, преимущественно сфалеритовой минерализации. Результаты анализа мономинеральных проб кальцита, флюорита, доломита, галенита и сфалерита на ртуть свидетельствуют о ее повышенном содержании в доломите, галените и сфалерите, в то время как в кальците и флюорите оно не превышает фоновых значений. Максимальное содержание ртути зафиксировано в сфалерите (до 380Ч10‒6 %), что подтверждает установленную тесную ассоциацию ртутной минерализации со сфале-ритовой, а также указывает на возможное изоморфное вхождение цинка в метациннабарит и ртути в сфалерит. Изучение распределения содержаний ртути и цинка по ряду разрезов вкрест простиранию рудных зон показывает на наличие положительной корреляционной связи между ними, тогда как между содержаниями ртути и свинца такая связь отсутствует.

Характер взаимоотношений между основными минералами рудного поля Буреданского месторождения свидетельствует о многоэтапном ходе формирования минерализации. Наиболее ранним эпигенетическим минералом является доломит. Процессу флюори-тизации предшествовала кальцитизация доломитов, после чего шло образование флюорита, сфалерита и галенита.

Таким образом, последовательность минералообразования может быть представлена в виде следующей схемы: доломит → кальцит → кварц → сфалерит + флюорит → галенит + флюорит → флюорит → поздний кальцит, иногда с галенитом. Температуры гомогенизации газово-жидких синтетических включений во флюорите составляют 160—230 °С.

Список литературы Состав руд Буреданского флюорит-полиметаллического месторождения

- Юшкин Н. П., Волкова Н. В., Кунц А. Ф. Флюорит Уральско-Новоземельской провинции и проблемы его использования. Сыктывкар: Коми филиал АН СССР, 1977. 47 с.

- Кущ А. Ф. Первая находка метациннабарита и проблема ртутной минерализации на Пай-Хое // Минералогия рудоносных территорий Европейского северо-востока СССР. Сыктывкар, 1987. С. 53-57.