Состав сельского населения Якутии в годы Великой Отечественной войны (по материалам отчетов сельсоветов)

Автор: Сивцева С.И.

Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc

Рубрика: История

Статья в выпуске: 11, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье автор задается целью ввести в научный оборот новый исторический источник - единовременные отчеты сельских советов о возрастном и половом составе сельского населения. Это позволит подробно исследовать динамику демографических изменений в сельской местности Якутии в 1941-1945 гг., структуру населения по полу и возрасту, в дальнейшем уточнить численность населения сельской местности. В целом, демографические процессы в годы войны как по стране, так и по республике были схожи. В структуре населения гендерная асимметрия выразилась в следующих данных: если удельный вес женщин в российской деревне на 1 января 1945 г. колебался от 79,8 % в возрастной группе 18-24 года и до 80,5 % в возрастной группе 25-49 лет, то по Якутской АССР - 64,4 % и 62,2 % соответственно. Таким образом, автор пришел к выводу, что в целом по Якутской республике соотношение по полу и возрасту для самых уязвимых категорий населения, подвергшихся мобилизации в годы Великой Отечественной войны, представляет менее тяжелую картину, нежели по РСФСР.

Всесоюзная перепись населения 1939 г, единовременный отчет о возрастном и половом составе сельского населения сельских советов, численность, состав населения якутии по полу и возрасту, когорты населения по полу и возрасту, великая отечественная война, людские потери

Короткий адрес: https://sciup.org/149144290

IDR: 149144290 | УДК: 314(571.56)“1941/1945” | DOI: 10.24158/fik.2023.11.29

Текст научной статьи Состав сельского населения Якутии в годы Великой Отечественной войны (по материалам отчетов сельсоветов)

Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk, Russia, ,

Введение . Изучение динамики демографических изменений в сельской местности в годы Великой Отечественной войны, структуры сельского населения по полу и возрасту позволяет приблизиться к проблемам, связанным с военной повседневностью – условиям труда и быта населения, что может актуализировать современные краеведческие исследования, а также уточнить показатели текущей статистики.

Целью статьи является попытка ввести в научный оборот весьма ценный источник – единовременные отчеты о возрастном и половом составе сельского населения, оформленные сельскими советами Якутской АССР. В дальнейшем подробный анализ состава сельского населения может помочь в уточнении размеров естественного, миграционного движения населения, людских потерь Якутии в годы Великой Отечественной войны. Анализ материалов отчетов сельских советов также дает возможность ответить на вопрос – насколько пострадало население якутского села в годы Великой Отечественной войны.

Методология исследования . В написании статьи были использованы исторические, а также при работе с данными текущей статистики и Всесоюзной переписи населения 1939 г. – статистические и математические методы исследования.

Якутская АССР входила в состав РСФСР и СССР, потому сопоставление заведомо будет не совсем корректно. Однако основные тренды в динамике развития демографических процессов по Якутии можно установить. Тем более, что отчеты по ЯАССР постоянно запаздывали (на это влияли природно-климатические и географические особенности региона), и численность населения ЯАССР была незначительной – около 400 тыс. чел. (Сивцева, 2000: 13).

Источники . В статье используются материалы Всесоюзной переписи населения 1939 г. (в Якутии указанная перепись была проведена в конце 1939 – начале 1940 гг. (Сивцева, 2015: 133).

Впервые в научный оборот вводятся данные единовременных отчетов о возрастном и половом составе сельского населения, составленные сельскими советами Якутской АССР 22 февраля 1944 г. и 12 февраля 1945 г. В таких отчетах учитывается наличное население вместе с временно отсутствующими – дается общая цифра, а по наличному населению подробно даются показатели по возрасту (0–3, 4–7, 8–13, 14–15, 16–17, 18–24, 25–49, 50–54, 55–59, 60 лет и старше) и полу. Отметим, что число временно отсутствующих в 1944 г. составило 22985 чел., а в 1945 г. – 18867 чел.1 Это около 4 % от численности населения республики.

Сопоставляемые в статье показатели отчетов сельсоветов СССР и РСФСР аналогичны (Исупов, 2019).

Результаты . Известно, что сокращение сельского населения в годы Великой Отечественной войны произошло во всех областях и республиках РСФСР, но особенно значительно – в Ленинградской области (на 65,3 %), Новгородской (на 52,9 %), Крымской АССР (на 43,1 %), Великолукской области (на 39,7 %), Псковской (на 37,0 %), Смоленской (на 35,7 %), Калужской (на 30,0 %), в Московской (на 36,2 %), Астраханской (на 38,1 %), Орловской (на 23,6 %), в Калининской (на 25,2 %), Ставропольском крае (на 24,5 %), Кировской области (на 25,8 %), Удмуртской АССР (на 26,0 %), Коми АССР (на 27,6 %), Иркутской области (на 28,9 %) и в Приморском крае (на 28,3 %) (Исупов, Корнилов, 2017: 51).

Численность же сельского населения Якутской республики с 1939 г. (точнее, конца 1939 – начала 1940 гг.) по февраль 1945 г., по данным сельсоветского учета на 12 февраля 1945 г.2, за полные 1940–1944 гг. сократилась на 44,8 % – с 301650 чел. в 1939 г. до 166642 чел. в 1945 г. Здесь надо учесть, что если брать в расчет официальные (расчетные) статистические данные, которые «уходили» в центр, в Москву, и которыми мы до сих пор руководствовались, то убыль сельского населения фактически за этот же промежуток времени (конца 1939 – начала 1940 – январь 1945 гг.) составит значительно меньшую величину – 30,0 %3 (Сивцева, 2000: 13). И данную разницу еще предстоит объяснить.

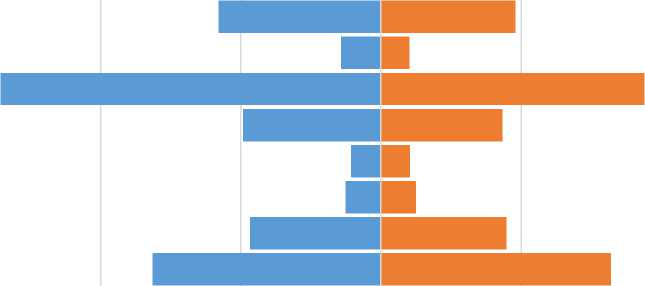

По данным довоенной Всесоюзной переписи 1939 г., структура сельского населения Якутии была традиционной, с широким основанием (значительным числом детей) и весьма высокой смертностью населения, особенно младенческой и женщин детородного возраста (табл. 1, рис. 1).

Число мужчин было больше, чем женщин во всех возрастных категориях, кроме 0–7 лет – соотношение составило 32591 мальчика на 32811 девочки. В этом возрасте малолетние дети до 7 лет особенно подвержены различным негативным воздействиям, будь то неурожай 1939 г. (этот тяжелый период неурожая и засухи только начался в 1939 г., имел продолжение вплоть до 1942 г. и стал непростым испытанием прежде всего для сельского населения Якутии), вызвавший массовое недоедание, всплеск инфекционных и других заболеваний, которым слабый организм не мог сопротивляться, вторая волна коллективизации, поселкование и связанные с ними переезды, организация жизни и труда в новых условиях, а также, в целом, обострение международной ситуации, требующее ужесточения условий жизни и труда простого советского человека. Перечисленные факторы усугубились фактическим отсутствием квалифицированной медицинской помощи в сельской местности. Все это, несомненно, не могло не отразиться на состоянии здоровья новорожденных и малолетних детей – в результате естественного отбора в живых чаще оставались более сильные от природы девочки, что и наблюдается по данным таблицы 1.

В целом, необходимо отметить, что низкий уровень жизни в Якутии, фактическое отсутствие медицинской помощи на местах в 1930-е гг. негативно отразились на физическом здоровье населения, особенно в сельской местности. Годы войны усугубили состояние здоровья якутян. Так, известно, что при проведении призыва в армию в 1944 г. было забраковано по состоянию здоровья почти 20,0 % чел. – 933 чел. (Сивцева, 2000: 118) из 4681 мобилизованных (Петров, 2000: 24). Особенно плохим было здоровье у призывников Вилюйского и Верхневилюйского районов, где из числа прошедших призывную комиссию, 32,6 % были освобождены от службы (Сивцева, 2000: 118).

Таблица 1 – Половозрастной состав сельского населения ЯАССР. 1939 г.

(по данным Всесоюзной переписи населения 1939 г.) 1

Table 1 – Sex and Age Composition of the Rural Population of the Yakut ASSR. 1939

(According to Nation-Wide Population Census in 1939)

|

Возраст |

1939 |

|

|

муж |

жен |

|

|

0–7 |

32 591 |

32 811 |

|

8–13 |

18 706 |

17 948 |

|

14–15 |

5 056 |

4 995 |

|

16–17 |

4 243 |

4 135 |

|

18–24 |

19 701 |

17 375 |

|

25–49 |

54 261 |

37 589 |

|

50–54 |

5 722 |

4 083 |

|

55 лет и старше |

23 201 |

19 233 |

|

Всего |

163 481 |

138 169 |

Визуально цифры таблицы 1 составляют пирамиду, представленную в рисунке 1, где видно, что особо значительным (в 1,4 раза), в сравнении с женщинами возраста 25–49 лет, было число мужского населения этого же возраста. Превалирование числа мужчин работоспособного возраста в сельской местности объясняется их трудоустройством на промышленных, добывающих объектах республики, не получившими статуса рабочих поселков, а также учетом переписи 1939 г. среди гражданского населения военнослужащих, охраны лагерей и заключенных Дальстроя.

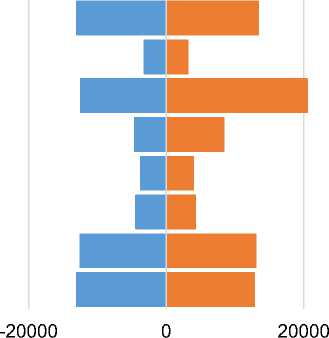

Демографические последствия Великой Отечественной войны в Якутии, по данным сельсоветского учета 1945 г., представлены в рисунке 2. Видно, как сильно сократилась численность людей всех возрастных групп. Это чистая статистика по наличному населению, без учета временно отсутствующих, а также без контингента, учтенного в 1939 г. (военнослужащих, охраны лагерей, заключенных).

-60000 -40000 -20000 0 20000 40000 60000

-

■ муж ■ жен

Рисунок 1 – Демографическая пирамида сельского населения ЯАССР. 1939 г. (по данным Всесоюзной переписи населения 1939 г.)

Figure 1 – Age-Sex Pyramid of Rural Population of the Yakut ASSR. 1939 (According to Nation-Wide Population Census in 1939)

-60000

-40000

■ муж ■ жен

Рисунок 2 – Демографическая пирамида сельского населения ЯАССР. 1945 г. (по данным сельсоветского учета по состоянию на 12.02.1945 г.)1

Figure 2 – Age-Sex Pyramid of Rural Population of the Yakut ASSR. 1945 (According to the Report of the Rural Council as of 12.02.1945)

Часть краеведов, исследователей утверждает, что из сельской местности Якутии (напомним, что по переписи 1939 г. население якутской национальности в сельской местности республики составляло 72,2 %) были мобилизованы практически все мужчины трудоспособного возраста. Д.Д. Петров приводит следующие данные: «…общее количество рабочих рук в колхозах южных районов республики в 1943 г., по сравнению с 1940 г., сократилось на 41,0 %, в том числе мужская рабочая сила – на 60 с лишним процентов. В обследованных нами колхозах это сокращение оказалось еще более значительным. Так, в колхозе «Комбайн» Олекминского района из 175 трудоспособных мужчин в возрасте от 16 лет и старше, работавших в 1940 г., ушло в армию и на трудовой фронт 114 человек, т. е. две трети, а в колхозе «Новая жизнь» Усть-Алданского района из 30 человек – 29, то есть почти все (Петров, 1992: 105, 106). Соглашаясь с этими данными, возникает вопрос: везде ли положение было таковым?

Таким образом, резонно встает вопрос: насколько сильно пострадало население якутских сел вследствие мобилизации мужчин на фронт в годы Великой Отечественной войны?

Попробуем ответить на данный запрос, сопоставляя имеющиеся данные сельсоветского учета ЯАССР с такими же данными по СССР и РСФСР.

В целом, по материалам сельсоветского учета, по Якутской республике с 1939 по начало 1945 г. возрастная группа мужчин от 16 до 54 лет сократилась в 3,5 раза, тогда как женщин этого же возраста – в 1,7 раза.

Сравним структуру сельского населения Якутской АССР и СССР по возрасту (наличное население; табл. 2). К сожалению, у нас нет сводных цифр по Якутии к началу 1943 г., как по СССР, но сопоставить с началом 1944, 1945 гг. можно. Как отмечает В.А. Исупов, к концу 1942 г. возрастной состав сельского населения Советского Союза претерпел изменения негативного характера, что нашло отражение на удельном весе других возрастных категорий – их доля в отношении к общей численности соответствующего населения возрастала. В структуре мужской части населения к 1942 г. повысился удельный вес младших возрастных групп от 0 до 17 лет. Если в 1939 г. среди мужчин на долю возрастной группы до 17 лет включительно приходилось немногим менее 48,0 %, то в 1943 г. – свыше 65,0 %. Подобные же негативные изменения произошли в структуре населения Якутии в возрасте от 0 до 17 лет – если доля мужского населения в 1939 г. составила 37,1 %, то в 1944 г. – 50,4 %, в 1945 г. – 50,3 %.

Как было упомянуто выше, число мужчин сельской местности, подлежащих мобилизации, в возрасте 18–49 лет резко сократилось. Особенно это видно в сравнении со структурой женского населения, соотношение возрастных групп которой практически не изменилось – в 1939 г. в СССР доля возрастной группы 0–17 лет составляла 43,5 %, а в 1943 г. – 43,9 %. Подобные же изменения наблюдались и по Якутии – доля женского населения 0–17 лет в 1939 г. составила 43,3 %, в 1944 и 1945 гг. – 43,6 и 43,0 % соответственно.

-

1 Составлено по: ГА РФ. Ф. А-374. Оп. 11. Д. 332. Л. 69.

Удельный вес возрастов в диапазоне от 18 до 49 лет по СССР несколько сократился, что В.А. Исупов объясняет вероятностью призыва женщин в армию и на флот. Думаем, следует добавить, что данное сокращение численности женщин связано и с тяжелыми условиями труда и быта – снижение их числа происходило вследствие повышения женской смертности от физического и морального истощения (ведь трудились, «не покладая рук», «не щадя живота своего»), а также хронического недоедания (никто в сельской местности в годы войны хорошо не питался; женщины, часто отказывая себе в необходимом, старались, прежде всего, сохранить жизни детей и родных). Все ресурсы села работали на фронт. В этих цифрах как раз и проявляется единство фронта и тыла – женщины всего Советского Союза встали на защиту Отечества. Немногие женщины были призваны на боевой фронт, подавляющее большинство их находилось в тылу – они жертвовали собой, своим здоровьем, ради скорой победы своих мужей, отцов и братьев, воевавших на фронтах.

По Якутии удельный вес женщин этой же возрастной категории 18–49 лет также незначительно, но сократился. В республике практически не было мобилизации среди женщин – известно только о немногим более 400-х женщинах, мобилизованных на фронт (Петров, 2010: 63). Кроме вышеуказанных причин, указывающих на самоотверженность и подвиг женщин в тылу, надо указать и на такую причину, как голод, приобретший в Якутии повсеместный и массовый характер.

Удельный вес старших возрастов в женской части населения СССР практически не изменился, а в Якутии – несколько повысился.

Таблица 2 – Половозрастной состав сельского населения ЯАССР и СССР

(по данным Всесоюзной переписи населения 1939 г. и данным сельсоветского учета 1943–1945 гг.) 1

Table 2 – Sex and Age Composition of the Rural Population of the Yakut ASSR and the USSR (According to All-Union Population Census in 1939 and the Report of the Rural Council for 1943–1945)

|

Возраст |

ЯАССР |

СССР |

ЯАССР |

СССР |

||||

|

1939 |

1944 |

1945 |

1939/1943 |

1939 |

1944 |

1945 |

1939/1943 |

|

|

мужчины |

женщины |

|||||||

|

0–13 |

31,4 |

38,8 |

38,0 |

39,2/ 50,2 |

36,7 |

33,2 |

32,4 |

36,1/ 32,7 |

|

14–15 |

3,1 |

6,8 |

6,7 |

5,0/ 8,9 |

3,6 |

5,6 |

5,5 |

4,4/ 6,1 |

|

16–17 |

2,6 |

4,8 |

5,6 |

3,4/ 6,3 |

3,0 |

4,8 |

5,1 |

3,0/ 5,1 |

|

18–24 |

12,0 |

7,2 |

6,9 |

10,3/ 4,3 |

12,6 |

10,5 |

10,5 |

10,0/ 9,8 |

|

25–49 |

33,2 |

18,5 |

18,6 |

30,2/ 13,5 |

27,2 |

25,1 |

25,7 |

30,4/ 28,1 |

|

50–54 |

3,5 |

5,3 |

4,8 |

3,0/ 5,3 |

3,0 |

4,6 |

4,0 |

3,5/ 5,7 |

|

55 лет и старше |

14,2 |

18,6 |

19,4 |

8,9/ 11,5 |

13,9 |

16,2 |

16,8 |

12,6/ 12,5 |

|

Всего |

100 |

100 |

100 |

100/100 |

100 |

100 |

100 |

100/100 |

В годы Великой Отечественной войны, вследствие широкой мобилизации мужчин возникла также деформация состава населения по полу или так называемая гендерная асимметрия (табл. 3). К 1943 г. и после, вследствие продолжавшихся воинских и трудовых мобилизаций, гендерный дисбаланс продолжал нарастать, и к 1945 г. достиг максимального напряжения. Как свидетельствуют статистические материалы таблицы 3, удельный вес женщин в российской деревне на 1 января 1945 г. колебался от 79,8 % в возрастной группе 18–24 года и до 80,5 % в возрастной группе 25–49 лет. В российской демографической истории это единственный феномен столь значительного разбалансирования соотношения мужчин и женщин (Исупов, 2019: 40, 42).

Таблица 3 – Гендерная асимметрия в сельском населении РСФСР (по состоянию на 01.01.1943 г.

и 01.01.1945 г.) и ЯАССР (по состоянию на 22.02.1944 и 12.02.1945 гг.)

по данным похозяйственного учета сельсоветов. Наличное население2

Table 3 – Gender Asymmetry of the Rural Population in the RSFSR (As of 1.01.1943 and 1.01.1945) and the Yakut ASSR (As of 22.02.1944 and 12.02.1945), According to Household Records of Rural Councils. Enumerated Population

|

Возраст |

ЯАССР |

РСФСР |

||||||||

|

1939 |

1944 |

1945 |

1943 |

1945 |

||||||

|

муж |

жен |

муж |

жен |

муж |

жен |

муж |

жен |

муж |

жен |

|

|

0–13 |

50,3 |

49,7 |

49,5 |

50,5 |

49,6 |

50,4 |

49,3 |

50,7 |

49,2 |

50,8 |

|

14–15 |

50,3 |

49,7 |

50,4 |

49,6 |

50,7 |

49,3 |

47,6 |

52,4 |

47,1 |

52,9 |

|

16–17 |

50,6 |

49,4 |

45,9 |

54,1 |

48,1 |

51,9 |

43,0 |

57,0 |

38,9 |

61,1 |

|

18–24 |

53,1 |

46,9 |

36,6 |

63,4 |

35,6 |

64,4 |

24,4 |

76,6 |

20,2 |

79,8 |

|

25–49 |

40,9 |

59,1 |

38,2 |

61,8 |

37,8 |

62,2 |

20,2 |

79,8 |

19,5 |

80,5 |

|

50–54 |

58,4 |

41,6 |

49,4 |

50,6 |

50,0 |

50,0 |

35,0 |

65,0 |

30,7 |

69,2 |

|

55 лет и старше |

54,7 |

45,3 |

49,0 |

51,0 |

49,2 |

50,8 |

35,3 |

64,7 |

33,9 |

66,1 |

|

Всего |

54,2 |

45,8 |

45,7 |

54,3 |

45,6 |

54,4 |

37,6 |

62,4 |

36,2 |

63,8 |

1 Составлено по: Исупов, 2019: 39 ; РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 336. Д. 525. Л. 1, 2 ; ГА РФ. А-374. Оп. 11. Д. 204. Л. 79 ; Д. 332. Л. 69.

2 Составлено по: Исупов, 2019: 40, 43; ГА РФ. Ф. А-374. Оп. 11. Д. 204. Л. 79; Д. 332. Л. 69.

Данные, представленные в таблице 3, свидетельствуют, что соотношение полов в самых младших возрастных группах 0–13 лет находилась в пределах некоторой условной «нормы». Но, как отмечает В.А. Исупов, в диапазоне возрастов 14–17 лет по РСФСР отчетливо фиксируются нарушения, которые нарастают по мере продвижения вверх по возрастной шкале. Удельный вес мужчин в указанных возрастах снижается. Это было обусловлено более высокой смертностью юношей по сравнению со смертностью девушек. Но главной причиной было воздействие на структуру населения указов Президиума Верховного Совета СССР от 2 октября 1940 г. «О государственных трудовых резервах СССР» и от 13 февраля 1942 г. Согласно первому указу, в ремесленные, железнодорожные училища, школы фабрично-заводского обучения (ФЗО) направлялась молодежь 14–17 лет, преимущественно юноши, согласно второму – мужчины и юноши для работы на производстве и строительстве. Значительные, свыше 5 млн чел., масштабы трудовых принудительных мобилизаций не могли не сказаться на составе сельского населения РСФСР (Исупов, 2019: 41).

В отличие от сложившейся демографической ситуации в РСФСР, в Якутии наблюдается более спокойное соотношение полов возраста 14–15 лет, но категория молодых людей 16–17 лет в 1944–1945 гг. также имела сокращение. Возможно, вышеназванные указы 1940 и 1942 гг. было сложно выполнить в условиях Якутии. Этому способствовали: низкая востребованность квалифицированных кадров при отсутствии крупных заводов и фабрик на территории республики, незначительное число училищ, территориальная удаленность, разбросанность населенных пунктов по огромной территории республики. Вероятно, молодые ребята в Якутии чаще подпадали под мобилизацию на трудовой фронт (известно о более 3 тыс. мобилизованных на трудовой фронт; статистика по мобилизации на трудовой фронт велась отдельно (Петров, 1992: 313)), а также работали на добыче золота, угля, слюды и др. ископаемых, перевозили грузы, выполняли строительные и дорожные работы, занимались рыболовством, охотой. Помимо перечисленного, выполняли перегон скота. Здесь необходимо отметить, что вследствие засухи, неурожая трав, перегон крупного рогатого скота на прокорм в другие районы республики в годы войны стал практически нормой для якутских колхозов – в перегоне принимали участие, как правило, физически крепкие здоровые люди, каковых было мало (как правило, перегон осуществлялся поздней осенью, иногда даже зимой). И все эти работы предполагали отрыв от постоянного места жительства. В статистику сельсоветов такие временно отсутствующие входили под общими суммарными показателями, как уже было отмечено, в 1944 г. число временно отсутствующих составило 22 985 чел., в 1945 г. – 18 867 чел.

Самая напряженная гендерная асимметрия в России сложилась к 1943 г. в возрастных группах от 18 до 49 лет, которые оказались в самом центре воинских и трудовых мобилизаций. В диапазоне возрастов 18–24 года на 100 мужчин приходилось 427 женщин (авт. – значит более 4 женщин на одного мужчину), в возрастном диапазоне 25–49 лет – 394 женщины (авт. – чуть менее 4 женщин на одного мужчину). Мужчины самых активных возрастов, таким образом, оказались основным дефицитом российской деревни (Исупов, 2019: 41).

К 1944–1945 гг. в Якутской АССР гендерная асимметрия возрастной категории от 18 до 49 лет представляется в следующих данных. К февралю 1944 и 1945 гг. превышение численности женщин над мужчинами составило в 1,7 раза (немногим меньше 2 женщин на одного мужчину). Наибольшим показателем – в 1,8 раза, оказалось превышение женщин в возрастной категории от 18 до 24 лет в 1945 году.

В возрастных группах после 50 лет, которые не были подвержены воинским мобилизациям, напряженность дисбаланса полов несколько смягчалась как по России, так и по Якутии.

Заключение . Демографические последствия Великой Отечественной войны для нашей страны были катастрофическими, они ощущаются и по сей день. Самая уязвимая, мужская, часть населения в годы войны претерпела значительное сокращение.

В глубоком тылу, в Якутии подобные процессы тоже отмечались – в статье были рассмотрены возрастно-половые пирамиды населения Якутии 1939 и 1945 гг., состав населения по возрасту и полу в годы войны, гендерная асимметрия. Из республики на боевой фронт было мобилизовано более 62 тыс. чел., что составило около 15 % от общей численности населения. В 1941– 1943 гг. от голода, вызванных им болезней умерло около 26,5 тыс. человек1.

В целом, демографические процессы в годы войны как по стране, так и по республике были схожи. В результате анализа ярко проявившейся в структуре населения гендерной асимметрии получилась следующая картина: если удельный вес женщин в российской деревне на 1 января 1945 г. колебался от 79,8 % в возрастной группе 18–24 года и до 80,5 % в возрастной группе 25– 49 лет, то по Якутской АССР 64,4 % и 62,2 % соответственно. Таким образом, автор пришел к выводу, что в целом по Якутской республике соотношение по полу и возрасту для самых уязвимых категорий населения, подвергшихся мобилизации в годы Великой Отечественной войны, составляет менее тяжелую картину, нежели по РСФСР. Не будет преувеличением, если сказать, что процессы мобилизации на сельской территории РСФСР оказались тотальными.

Список литературы Состав сельского населения Якутии в годы Великой Отечественной войны (по материалам отчетов сельсоветов)

- Исупов В.А. Гендерный дисбаланс сельского населения России (РСФСР) в годы Второй мировой войны (1939-1945 гг.) // Демографическое обозрение. 2019. Том 6, № 1. С. 32-49. DOI: 10.17323/demreview.v6i1.9111 EDN: ORLOOH

- Исупов В.А., Корнилов Г.Е. Численность населения России в годы Второй мировой войны (1939-1945 гг.). Уральский исторический вестник. 2017. № 4 (57). С. 46-53. EDN: ZSVYZB

- Петров Д.Д. Якутия в годы Великой Отечественной войны. Ч. 2: Трудящиеся Якутии в тылу. Якутск, 1992. 320 с.

- Петров Ю.Д. Вклад Якутии в дело Победы 1941-1945 гг. Якутск, 2010. 96 с.

- Петров Ю.Д. Неизвестное об известном (Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: факты, события, цифры) // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. Серия: история, политология, право. № 1 (17). 2000. С. 14-28.

- Сивцева С.И. Население Якутии накануне Великой Отечественной войны: новые подходы к исследованию // Теория и практика общественного развития. 2015. № 7. С. 133-135. EDN: TWOOPF

- Сивцева С.И. Якутия в годы Великой Отечественной войны: социально-демографический аспект (1941-1945 гг.). Якутск, 2000. 149 с. EDN: UHQKBP