Состав, структура донных сообществ и оценка качества воды малых рек бассейна оз. Севан (реки Масрик, Аргичи)

Автор: Зинченко Татьяна Дмитриевна, Головатюк Лариса Владимировна, Арутюнова Лаура Джавадовна, Качварян Е.А.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Водные экосистемы

Статья в выпуске: 3 т.15, 2013 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты гидрохимических и гидробиологических исследований малых рек бассейна оз. Севан (реки Аргичи и Масрик) в сентябре 2004 г. Дана характеристика видового состава, распределения и структурных показателей сообществ макрозообентоса в условиях градиента абиотических факторов. Выполнена оценка качества воды на всем протяжении рек с использованием ряда биотических индексов.

Малые реки, макрозообентос, структура донных сообществ, качество воды

Короткий адрес: https://sciup.org/148201741

IDR: 148201741 | УДК: 574.

Текст научной статьи Состав, структура донных сообществ и оценка качества воды малых рек бассейна оз. Севан (реки Масрик, Аргичи)

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЯ

Армения расположена в южной части Закавказья и является типичной горной страной, поверхность которой представляет собой сложное сочетание складчатых, складчато-глыбовых и вулканических гор, лавовых плато, межгорных аллювиальных равнин, озёрных котловин, узких и глубоких речных долин. Средняя высота над уровнем моря - 1800 м, наибольшая - 4095 м (г. Ара-гац).

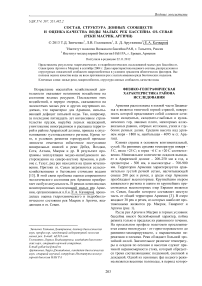

Климат страны в основном континентальный, сухой. На равнинах средняя температура января -5 C, июля +25 C; в горах -6 C и +20 C соответственно. Минимальное количество осадков выпадает в Араратской долине – 200-250 мм в год, в среднегорье - 500 мм, в высокогорье – 700-900 мм. Территория Армении характеризуется сравнительно густой речной сетью, насчитывающей свыше 200 рек и речек, а среди озер Армении преобладают высокогорные. Крупнейшим озером кавказского региона и одним из крупнейших пресноводных высокогорных озер Евразии является оз. Севан, бассейн которого составляет шестую часть от общей территории Армении [3]. В озеро впадают 30 рек и речек, из которых наиболее протяженными являются рр. Масрик, Гаварагет и Аргичи (рис. 1).

Русла рек Аргичи и Масрик в горных условиях бассейна имеют беспойменный характер, пойма развита только в пределах их равнинного течения. На продольном профиле водотоков прослеживается смена типов русел - от горно-порожистого до равнинно-меандрирующего, с выраженными перекатами и плесами. Реки обладают большой эрозийной силой. Значительное различие температуры и осадков по сезонам и высотам служит причиной неравномерности стока, который образуется тремя составляющими: подземной, снеговой и дождевой. Одной из основных фаз водного режима является весеннее половодье, в период которо- го формируется 30-75% годового стока. Минимальный расход воды рек отмечается в период летне-осенней межени, доходя до нуля у устья в результате полного забора воды на орошение [11].

Река Аргичи берет начало на северных склонах горного массива Гндасар, Гегамского хребта, расположенного на высоте 2600 м, течет на север, через заболоченные участки и, проходя неглубокие ущелья, впадает в оз. Севан. Длина водотока составляет 51 км, площадь водосбора – 384 км2, средний уклон на участке верхнего течения –

144%, среднегодовой расход воды у с. Верин Ге-ташен - 5,6 м3 с-1 (табл. 1). Река принимает 37 притоков длиной менее 10 км. Около 80% площади водосбора реки занято горами; приозерная, волнисто-равнинная часть бассейна характеризуется озерными и аллювиальными (песок, галька, гравий) отложениями. Река на 55% питается талыми водами и на 36% – подземными. Максимальный уровень воды наблюдается в апреле и июне. Воды реки используются в целях орошения и энергетики.

Рис. 1. Карта-схема района исследований (точками обозначены станции отбора проб на рр. Аргичи и Масрик)

Исток р. Масрик находится на вершинах Севанского хребта, на высоте 2880 м. Отдельные гидрографические и гидрологические характеристики рек Аргичи и Масрик, впадающих в оз. Севан, представлены в табл.1. Длина реки 45 км, площадь водосбора – 685 км2, средний уклон в верхнем течении – 158%, среднегодовой расход воды у с. Цовак – 3,97 м3 с-1. На всем протяжении в реку впадают 20 притоков длиной менее 10 км. В верхнем течении пойма реки узкая, V – образная, в среднем расширяется, а в нижнем растворяется (сливается) с равниной Масрик. После искусственного высыхания оз. Гилли, р. Масрик впадает в оз. Севан по искусственно прорытому руслу. Сток реки зарегулирован. Воды используются для орошения. Питание р. Масрик в основном подземное (78%); наиболее высокий уровень воды отмечается весной (36% годового стока) [11]. Основные гидрографические и гидрологические параметры рек Аргичи и Масрик являются характерными для горных водотоков.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Сотрудники Института экологии Волжского бассейна РАН, совместно с учеными Института молекулярной биологии НАН РА, принимали участие в сборе и обработке образцов грунта и обрастаний на реках Аргичи и Масрик в сентябре 2004 г. в рамках комплексных мониторинговых исследований малых рек Армении. Реки исследовались от истока до устья. Места отбора проб в верхнем, среднем и нижнем течении были выбраны с учетом расположения населенных пунктов и характера биотопов (табл. 1). Сбор количествен- ных образцов бентоса производили в рипали и с помощью рамки размером 20х30 см. Всего соб-медиали цилиндрическим бентометром (S = 1/56 рано и обработано 15 проб.

м2) на 6 станциях. Обрастания с камней собирали

Таблица 1. Некоторые гидрографические и гидрологические характеристики рек Аргичи и Масрик (притоки оз. Севан) и местоположение станций отбора проб

|

Река |

Длина, км |

Площадь водосбора, км2 |

№ станции |

Местоположение |

Глубина в месте отбора проб, м |

Ширина реки, м |

Скорость течения, м с1 |

Тип грунта |

|

Аргичи |

51 |

384 |

1 |

3 км ниже истока |

0,3 |

4 |

0,3 |

камни+галька+ил |

|

2 |

ниже с. Мадина, в ущелье |

0,3 |

10 |

0,5 |

валуны, камни+ил |

|||

|

3 |

2 км выше мес та впадения в оз. Севан |

1,5 |

10 |

1,0 |

камни+ил |

|||

|

Масрик |

45 |

685 |

4 |

в пределах с. Неркишоржа, исток |

0,3 |

5 |

0,5 |

камни |

|

5 |

ниже с. Мазра |

0,3 |

5 |

0,8 |

камни+гравий+песок |

|||

|

6 |

место впадения в оз. Севан |

0,3 |

10 |

1,4 |

камни+ил |

Грунт промывали через сито (капроновый газ № 21) с размером ячеи 300-310 мкм. Образцы бентоса фиксировали 4% р-ром формальдегида. В местах отбора проб измеряли глубину, ширину, скорость течения потока на стрежне, описывали тип биотопа (табл.1). С целью оценки гидрохимического состояния рек осуществляли отбор проб воды для определения общей минерализации и ионного состава, концентрации органических и биогенных веществ, тяжелых металлов и СПАВ. Аналитическая обработка гидрохимических образцов воды произведена аккредитованной гидрохимической лабораторией «Центр мониторинга водной и геологической среды» в г. Ереван.

Сбор проб бентоса и частичная обработка материала были проведены непосредственно на реках Армении и в лаборатории Института Молекулярной биологии НАН РА, Т.Д. Зинченко и Л.Д. Арутюновой. Камеральную обработку собранного материала проводили Т.Д.Зинченко и Л.В.Головатюк в лаборатории Института экологии Волжского бассейна РАН по общепринятым методикам [9].

Определение личинок донных организмов осуществляли по возможности до вида или таксона более высокого ранга. Выделение руководящих видов организмов выполняли с использованием индекса доминирования В. Палия и А. Ков-нацкого (di) [7, 16]. Видовое разнообразие бентоса подсчитывали с использованием индекса Шеннона [5]. Сравнение исследованных биотопов по видовому составу бентоса производили с использованием кластерного анализа методом полного присоединения на основе индекса сходства Жаккара [12]. Для оценки качества воды рек применяли ряд биотических индексов: индекс Вудивис-са, EPT, BMWP [10]. Анализ взаимосвязи между популяционной плотностью видов макрозообентоса и гидрохимическими показателями производили на основе канонического корреспондентного анализа (Canonical Correspondence Analysis -CCA), предложенного С. Тер Брааком [18].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В период исследований ширина рек в верховье не превышала 5 м, а в среднем течении и местах впадения в оз. Севан - 10 м. Для водотоков характерны небольшие глубины: от 0,3 м на перекатах до 1,5 м на плесах. Отмечено увеличение скорости течения рек от истоков (0,3-0,5 м * с-1) к среднему (0,5-0,8 м * с-1) и нижнему (1,0-1,4 м * с-1) участкам (табл. 1). Температура воды в реках Аргичи и Масрик изменялась от 11 до 15°С и возрастала от верховьев к устью.

Русла рек каменистые на всем протяжении. Биотопы представлены валунами, камнями, галькой и гравием, на отдельных участках с примесью песка и ила (табл. 1).

Реки различались по степени мутности. Содержание взвешенных веществ на всем протяжении в р. Аргичи не превышало 41,3 мг * дм-3 -«слабая» мутность. В верховье и среднем участке р. Масрик отмечена «сильная» мутность (125,2184,5 мг * дм-3), тогда как в устье вода реки прозрачная (мутность равна нулю)

По химическому составу вода рек Аргичи и Масрик относится к гидрокарбонатному классу, кальциевой группе, первому типу и имеет на большинстве участков низкую минерализацию (до 190 мг * л-1). В среднем течении р. Масрик минерализация воды достигает 250 мг * л-1 (табл. 2).

Содержание растворенного кислорода находилось в диапазоне 7,8-13,3 мг * л-1; по уровню активной реакции воды относятся к классу «слабощелочные» (рH - 7,7-8,1).

Отмечается высокое содержание (до 98 мгО2*л-1) органических веществ, источником которых являются как органические соединения естественного аллохтонного и автохтонного происхождения, так и поступающие со сточными водами (табл. 2). Концентрации лабильных органических соединений (БПКполн.) по всей длине р. Масрик превышают ПДК в 1,7-2,4 раза. Верховья и среднее течение р. Масрик загрязнены нефтепродуктами (3-4 ПДК).

Таблица 2 . Концентрация химических веществ в воде рек Аргичи и Масрик (сентябрь 2004 г.)

|

Показатель, мг*л-1 |

Участок реки |

|||||

|

Аргичи |

Масрик |

|||||

|

верхний |

средний |

нижний |

верхний |

средний |

нижний |

|

|

Общая минерализация |

100 |

158 |

190 |

186 |

250 |

176 |

|

Фосфаты (Рmin) |

0,005 |

0,004 |

0,006 |

0,002 |

0,001 |

0,005 |

|

Азот нитратный (NO3) |

1,0 |

2,5 |

6,5 |

2,9 |

7,1 |

3,5 |

|

БПК полн. |

2,3 |

2,0 |

3,0 |

10,8 |

4,2 |

4,5 |

|

Бихроматная окис-ляемость (БО) |

78,4 |

68,6 |

98 |

98 |

39,2 |

78,4 |

|

Нефтепродукты |

не обнаружены |

не обнаружены |

не обнаружены |

0,18 |

0,22 |

не обнаружены |

|

СПАВ |

0,01 |

0,012 |

0,015 |

0,017 |

0,022 |

0,012 |

На всем протяжении рек (за исключением истока р. Аргичи) отмечается превышение в 1,2-2,2 раз предельно допустимых концентраций синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ). Содержание нитратов и минерального фосфора находится в пределах ПДК (табл. 2). Тяжелые металлы, азот аммонийный и нитриты не обнаружены.

Наиболее полные сведения о составе фауны донных беспозвоночных притоков оз. Севан приводятся для р. Раздан [2, 5, 6, 13, 14, 15]. Отдельные данные о таксономическом разнообразии некоторых групп макрозообентоса, полученные нами при выполнении исследований рек Аргичи и Масрик в 2004 г., были опубликованы ранее [13].

В составе бентоса и обрастаний каменистых субстратов р. Аргичи нами установлено 47 видов и таксонов более высокого ранга, в р. Масрик – 37, из которых 22 и 19 видов соответственно составляют личинки хирономид. Другие группы гидробионтов (поденки, ручейники, веснянки, жуки, мошки, клопы, водяные клещи, пиявки, олигохеты, моллюски) представлены 1-4 таксонами (табл. 3). Наибольшее число видов отмечено в обрастаниях валунов и камней среднего течения р. Аргичи (22 вида), а также на заиленных каменистых субстратах нижнего течения р. Масрик -23 вида (табл. 3).

Зообентос ритрали рек составляют литорео-фильные виды хирономид подсем Orthocladiinae - Acricotopus sp ., Cricotopus sp. , C. gr. trifascia; Eu-kiefferiella gr . gracei, E. gr. claripennis, Nanocladius rectinervis , Orthocladius thienemanni, Synorthocla-dius semivirens, Thienemanniella gr. clavicornis ; поденок из родов Ecdyonurus и Baetis , ручейников Rhyacophila nubila , Hydropsyche pellucidula , Mi-crasema bifoliatum ; веснянок Perlodes sp., Capnia sp., личинок мошек Simulium sp.

Из ракообразных на всем протяжении р. Мас-рик и в среднем течении р. Аргичи зарегистрированы гаммариды Gammarus pulex. В р. Аргичи также локально высока численность литорео-фильных моллюсков Acroloxus lacustris, которые ранее достигали высокой плотности в оз. Севан [1]. В настоящее время сведения об обитании этого вида в озере отсутствуют. В реках Аргичи и Масрик отмечается разнообразие личинок жуков из сем. Elminae (4 вида). Согласно литературным данным, они являются индикаторами загрязнения и ацидификации водоемов [8, 10].

В потамали рек из состава фауны выпадают личинки веснянок и ручейников, сокращается разнообразие поденок и жуков (табл. 3). Видовое богатство бентоса нижнего течения водотоков обеспечивают преимущественно личинки хиро-номид, составляющие до 65% (р. Аргичи) и 80% (р. Масрик) от общего состава фауны этих участков.

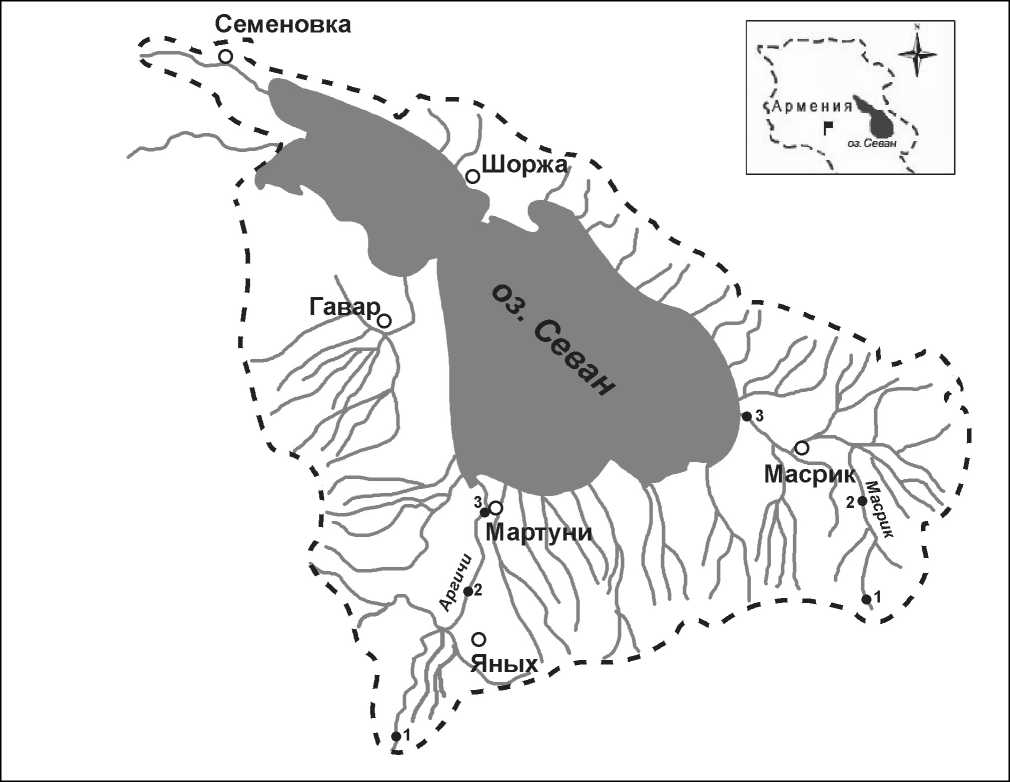

Проведенный кластерный анализ показывает, что биотопы исследованных рек на различных участках отличаются специфичным набором видов (рис. 2).

Наибольшее сходство отмечено для литорео-фильных сообществ обрастаний камней верхнего участка р. Масрик и каменисто-гравийных с примесью песка биотопов среднего течения этой реки (ст. 4, 5), где индекс сходства сообществ составил 0,33 (рис. 2).

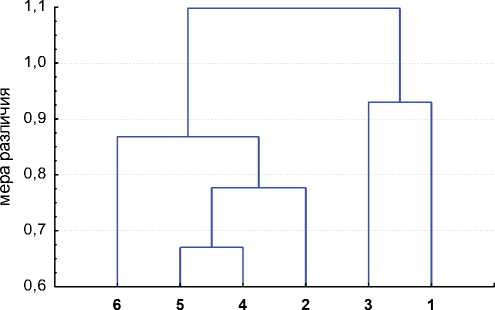

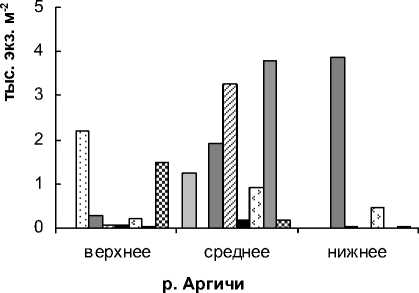

Численность и биомасса зообентоса в реках значительны. Так, в р. Масрик численность на различных участках изменяется от 4,76 тыс. экз.*м-2 до 57,12 тыс. экз.*м-2, биомасса - от 11,5 г*м-2 до 122,8 г*м-2, достигая наибольших значений на каменисто-галечном субстрате среднего течения (район с. Мазра) (табл. 4). Для донных сообществ верхнего, среднего и нижнего участков характерны свои доминирующие группы и виды беспозвоночных: в верхнем течении высока численность поденок (3,36 тыс. экз.*м-2), среди которых доминируют личинки Ecdyonurus sp. (d=35,3) и Baetis sp. (d=29,4); в среднем участке наибольшей плотности (32,872 тыс. экз.*м-2) достигают гаммариды Gammarus pulex (d=57,5), а в нижнем табл. 3). течении – личинки мошек Simulium sp. (рис. 3,

Рис. 2. Дендрограмма сходства видового состава населения различных биотопов рр. Аргичи и Масрик (p=0.95):

1 – камни+галька+ил; 2 - валуны; 3 - камни+ил; 4 – камни; 5 - камни+гравий+песок;

6 - камни+ил. 1-3 (р. Аргичи), 4-6 (р. Масрик)

Таблица 3. Cостав и распределение видов макрозообентоса на различных участках рр. Аргичи, Масрик (в ячейках таблицы указан буквенный код видов

|

и численные значения индекса доминирования - d i ) |

|||||||

|

Таксон |

Код вида |

р. Аргичи, di |

р. Масрик, di |

||||

|

ст. 1 |

ст. 2 |

ст. 3 |

ст. 4 |

ст. 5 |

ст. 6 |

||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

Класс Nematoda |

|||||||

|

Nematoda gen. sp. |

Ne |

0,95 |

|||||

|

Класс Gastropoda |

|||||||

|

Ancylus fluviatilis O.F. Müller, 1774 |

GaAnc.f |

0,73 |

|||||

|

Lymnaea sp. |

GaLym.s |

0,64 |

|||||

|

Класс Oligochaeta |

|||||||

|

Oligochaeta gen. sp. |

Ol |

4,56 |

4,02 |

10,4* |

2,35 |

0,1 |

1,2 |

|

Класс Hirudinea |

|||||||

|

Helobdella stagnalis (Linnaeus, 1758) |

HiHel.s |

0,1 |

|||||

|

Herpobdella octoculata (Linnaeus, 1758) |

HiHer.o |

0,23 |

|||||

|

Herpobdella sp. |

HiHer.s |

0,64 |

0,7 |

||||

|

Класс Arachnidae |

|||||||

|

Отряд Aranei |

|||||||

|

Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) |

ArArg.a |

0,04 |

|||||

|

Arachnidae gen. sp. |

Ar |

0,23 |

|||||

|

Отряд Acariformes |

|||||||

|

Hydrachnidia gen. sp. |

Hc |

0,32 |

0,1 |

0,1 |

|||

|

Класс Crustacea |

|||||||

|

Gammarus pulex (Linnaeus, 1758) |

AmGam.p |

10,8 |

4,7 |

57,5 |

2,59 |

||

|

Класс Insecta |

|||||||

|

Отряд Ephemeroptera |

|||||||

|

Baetis gr . lutheri |

EpBst.l |

0,17 |

2,3 |

5,89 |

|||

|

Baetis sp. |

EpBst.s |

18,0 |

29,4 |

6,08 |

6,29 |

||

|

Caenis sp. |

Ep.Can.s |

1,51 |

0,21 |

||||

|

Ecdyonurus sp. |

EpEcd.s |

8,08 |

35,3 |

4,51 |

|||

|

Отряд Plecoptera |

|||||||

|

Capnia sp. |

PlCap.s |

4,71 |

|||||

|

Perlodes sp. |

PlPer.s |

3,53 |

0,2 |

||||

|

Отряд Heteroptera |

|||||||

|

Sigara sp. |

HeSig.s |

1,54 |

0,04 |

||||

|

Отряд Coleoptera |

|||||||

|

Dupophilus brevis Mulsant et Rey, 1872 |

CoDup.b |

0,32 |

|||||

Продолжение таблицы 3

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

Elmis aenea (Ph. Müller, 1806) |

CoElm.a |

0,17 |

0,12 |

1,18 |

1,47 |

||

|

Oulimnius tuberculatus (P.W.J. Müller, 1806) |

CoOul.t |

0,49 |

|||||

|

Riolus cupreus (P.W.J. Müller, 1806) |

CoRio.c |

1,71 |

|||||

|

Отряд Trichoptera |

|||||||

|

Ecnomus tenellus (Rambur, 1842) |

TrEcn.t |

0,24 |

|||||

|

Hydropsyche pellucidula Curtis, 1834 |

TrHyd.p |

2,09 |

10,6 |

||||

|

Micrasema bifoliatum Martynov, 1925 |

TrMic.b |

0,46 |

30,4 |

||||

|

Rhyacophila sp. |

TrRhy.s |

0,29 |

|||||

|

Отряд Diptera |

|||||||

|

Diptera gen. sp. |

Di |

0,5 |

0,1 |

||||

|

Сем. Limoniidae |

|||||||

|

Hexatoma sp. |

LiHex.s |

1,37 |

|||||

|

Сем. Psychodidae |

|||||||

|

Pericoma sp. |

PsPer.s |

22,7 |

|||||

|

Сем. Simuliidae |

|||||||

|

Simuliidae gen. sp. |

Si |

17,3 |

72,3 |

||||

|

Сем. Ceratopogonidae |

|||||||

|

Ceratopogonidae gen. sp. |

Ce |

50,5 |

1,18 |

||||

|

Сем. Chironomidae |

|||||||

|

Thienemannimyia sp. |

ChTmn.s |

0,75 |

|||||

|

Diamesa sp. |

ChDms.s |

0,04 |

|||||

|

Odontomesa fulva (Kieffer, 1919) |

ChOdo.f |

1,26 |

|||||

|

Prodiamesa olivacea (Meigen, 1818) |

ChPro.o |

0,2 |

|||||

|

Acricotopus sp. |

СhAcr.s |

0,2 |

|||||

|

Cricotopus sp. (Meigen, 1818) |

ChCri.s |

0,11 |

0,84 |

0,29 |

0,8 |

||

|

C. gr. trifascia |

ChCri.t |

0,1 |

|||||

|

Eukiefferiella gr. claripennis |

ChEuk.c |

1,18 |

0,1 |

0,4 |

|||

|

E. gr . gracei |

ChEuk.g |

5,69 |

0,3 |

||||

|

Eukiefferiella sp. |

ChEuk.s |

0,1 |

|||||

|

Metriocnemus atratulus (Zetterstedt, 1850) |

ChMet.a |

0,07 |

|||||

|

Nanocladius rectinervis (Kieffer, 1911) |

ChNan.r |

0,1 |

|||||

|

Nanocladius sp. |

ChNan.s |

0,04 |

|||||

|

Orthocladius mixtus (Holmgren, 1869) |

ChOrt.m |

1,8 |

|||||

|

O. oblidens (Walker, 1856) |

ChOrt.o |

4,58 |

|||||

|

O. rivulorum Kieffer, 1909 |

ChOrt.r |

0,37 |

|||||

|

O. thienemanni Kieffer, 1906 |

ChOrt.t |

0,12 |

4,12 |

||||

|

Orthocladius sp. |

ChOrt.s |

0,08 |

0,29 |

0,7 |

|||

|

Paracladius conversus (Walker, 1856) |

ChPlc.c |

2,9 |

|||||

|

Paraphaenocladius sp. |

ChPph.s |

0,04 |

|||||

|

Thienemanniella gr. clavicornis |

ChThl.c |

0,39 |

1,7 |

||||

|

Thienemanniella sp. |

ChThl.s |

7,78 |

|||||

|

Chironomus anthracinus Zetterstedt, 1860 |

ChChi.a |

0,04 |

|||||

|

C. piger Strenzke, 1958 |

ChChi.p |

1,48 |

|||||

|

Chironomus sp. |

ChChi.s |

0,04 |

|||||

|

Paratendipes albimanus (Meigen, 1818) |

ChPat.a |

0,58 |

|||||

|

Polypedilum scalaenum (Schrank, 1803) |

ChPol.s |

3,05 |

0,8 |

||||

|

Polypedilum sp. |

ChPol.p |

0,04 |

|||||

|

Stictochironomus crassiforceps Kieffer, 1922 |

ChSch.c |

39,9 |

0,1 |

||||

|

S. rosenschöldi (Zetterstedt, 1781) |

ChSch.r |

0,2 |

|||||

|

Stictochironomus sp. |

ChSch.s |

4,39 |

8,94 |

||||

|

Synorthocladius semivirens (Kieffer, 1909) |

ChSyn.s |

0,29 |

|||||

|

Tanytarsus pallidicornis (Walker, 1856) |

ChTar.p |

0,32 |

|||||

|

Tanytarsus sp. |

ChTar.s |

0,32 |

0,04 |

0,1 |

1,5 |

||

|

Сем. Tabanidae |

|||||||

|

Tabanus sp. |

Ta |

0.1 |

|||||

|

Всего видов и таксонов-66 |

19 |

22 |

15 |

12 |

19 |

23 |

Примечание : * - жирным шрифтом выделены виды-доминанты

Таблица 4. Показатели структуры донных сообществ рек Аргичи и Масрик

|

Показатель |

Участок реки |

|||||

|

р. Аргичи |

р. Масрик |

|||||

|

верхний ст. 1 |

средний ст. 2 |

нижний ст. 3 |

верхний ст. 4 |

средний ст. 5 |

нижний ст. 6 |

|

|

Средняя численность (тыс. экз.*м-2) |

4,385 |

11,482 |

2,922 |

4,760 |

57,120 |

56,112 |

|

Средняя биомасса (г*м-2) |

8,6 |

25,8 |

2,03 |

11,5 |

122,8 |

25,0 |

|

Число видов |

18 |

22 |

15 |

11 |

19 |

23 |

|

Индекс Шеннона |

1,9-3,1 |

1,8-3,2 |

1,3-1,5 |

2,6 |

2,1 |

1,8 |

о Crustacea

D Oligochaeta

о Ceratopogonidae □ CHronomidae Q Ephemeroptera BTrichoptera a Simuliidae ■ Mollusca Я прочие

Рис. 3. Численность основных групп макрозообентоса на участках рек Аргичи и Масрик

Для оценки качества воды рек выбраны биотические индексы (индекс Вудивисса, EPT, BMWP), которые ранее нами были установлены как наиболее надежные индикаторные показатели при анализе качества воды разнотипных малых водотоков Волжского бассейна [4]. Методика расчета индексов и их соответствие качеству вод подробно описаны в публикациях [4, 10].

Расчетные значения Индекса Вудивисса , широко распространенного в практике оценки качества вод в России и странах ближнего и дальнего зарубежья, в верхнем и среднем течении рек достигают величин, характерных для чистых вод (II класс качества). В устьевых участках качество воды снижается до III класса (р. Масрик) и до IIIV классов (р. Аргичи) (табл. 5).

В р. Аргичи высокая плотность бентоса на гравийно-галечных субстратах ритрали среднего участка (11,482 тыс. экз. * м-2) снижается до 2,9 тыс. экз.*м-2 в устье. Биомасса бентоса в реке изменяется от 2,03 г * м-2 до 25,8 г * м-2 (табл. 4). Что касается доминирования отдельных таксонов бентоса (табл. 3), то цератопогониды достигают вы-

сокой плотности в верховьях реки (50% от суммарной численности бентоса), а в среднем течении ручейники и поденки составляют до 61% с доминированием Micrasema bifoliatum ( d =30,4) и Baetis sp. ( d =18,0). В устье (табл. 3) развиваются хирономиды Stictochironomus crassiforceps ( d =39,9).

Таблица 5. Оценка качества воды рек Аргичи и Масрик по гидробиологическим показателям

|

Показатель |

Участок реки |

|||||

|

верхний ст. 1 |

средний ст. 2 |

нижний ст. 3 |

верхний ст. 4 |

средний ст. 5 |

нижний ст. 6 |

|

|

Индекс Вудивисса |

7 |

7-8 |

5 |

7 |

8 |

6-7 |

|

Класс качества воды по индексу Вудивисса |

II |

II |

III-V |

II |

II |

II-III |

|

EPT индекс |

2 |

6 |

1 |

6 |

3 |

1 |

|

Доля личинок Ephemeroptera, Trichoptera, Plecoptera в составе общего бентоса |

3% |

61% |

0.6% |

89% |

11% |

6% |

|

BMWP индекс |

52 |

82 |

34 |

57 |

64 |

49 |

|

Класс качества воды по индексу BMWP |

хорошее |

хорошее |

невысокое |

хорошее |

хорошее |

невысокое |

Применение Индекса рабочей группы биологического мониторинга ( BMWP , Biological Monitoring Working Party Index) показало, что его параметры изменяются в соответствии с таковыми индекса Вудивисса, оценивая качество воды в верхнем и среднем участках рек как «хорошее» (52-82 балла), а в нижнем - как «невысокое» (34-49 баллов) (табл. 5).

Расчет индекса EPT, представляющего собой сумму видов из отрядов Ephemeroptera, Plecoptera и Trichoptera показывает снижение его значений от участков ритрали (верхнее и среднее течение) к потамали, что говорит об ухудшении качества воды в местах впадения рек в оз. Севан. Так, на- пример, число видов животных из индикаторных отрядов снижается в реке Масрик от 6 до 1, а их численность - с 89 до 6% от общей плотности бентоса (табл. 5).

В соответствии с изменением качества вод в реках, видовое разнообразие бентоса (индекс Шеннона - Н) на различных участках реки р. Масрик изменяется от 1,8 до 2,6 бит/экз., а в р. Аргичи - от 1,3 до 3,2 бит/экз. Наиболее высокое видовое разнообразие бентоса (3,2 бит/экз.) отме- чено в среднем течении реки Аргичи на каменисто-валунных биотопах за счет развития личинок жуков, ручейников, поденок и хирономид (22 вида).

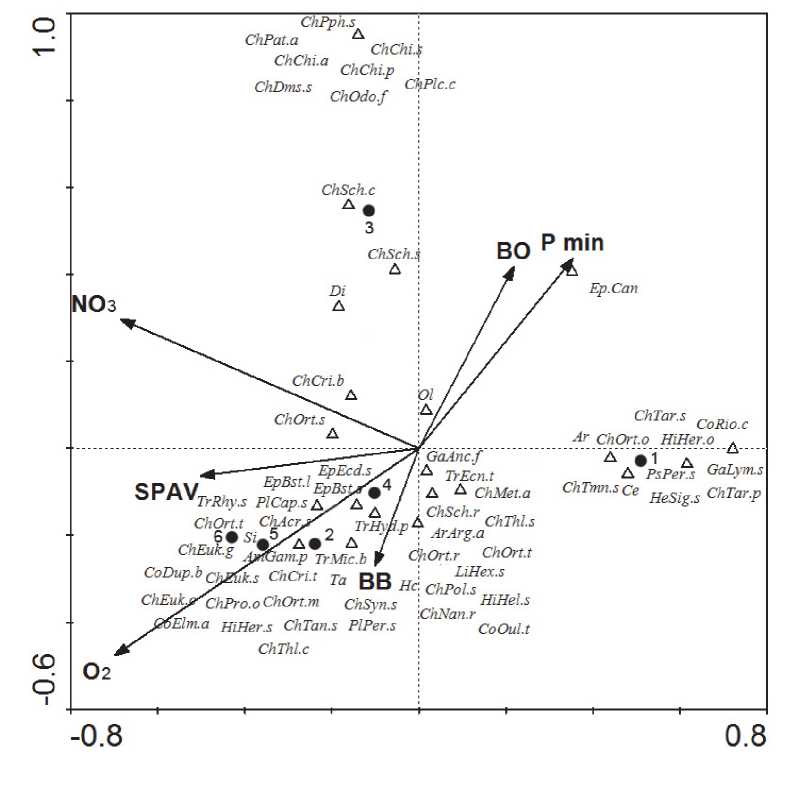

Динамика видового состава макрозообентоса вдоль градиента абиотических факторов водной среды (рис. 4). была проанализирована с использованием канонического анализа соответствий CCA [18].

Рис. 4. Ординационная диаграмма ССА взаимосвязи факторов среды и видового состава макрозообентоса на участках рек Аргичи и Масрик (1-6 - станции отбора проб); векторы: BO (бихроматная окисляемость); Pmin – минеральный фосфор; ВВ – взвешенные вещества; О 2 - содержание кислорода в придонном слое воды; SPAV – синтетические поверхностно-активные вещества; NO 3 – азот нитратный; коды видов представлены в табл. 3.

Векторы на рис. 4 соответствуют использованным нами следующим параметрам: концентрация растворенного кислорода (О2), взвешенные вещества (ВВ), синтетические поверхностноактивные вещества (SPAV), азот нитратный (NO3), бихроматная окисляемость (ВО), минеральный фосфор (Pmin). Очевидно, что подавляющее большинство видов, обитающих на станциях 2, 4, 5, 6 в рр. Аргичи и Масрик имеют тесную связь с содержанием растворенного в воде кислорода и взвешенных веществ. Четко выра- женную оксифильность проявляют веснянки из родов Capnia и Perlodes, поденки Baetis gr. lutheri, Ecdyonurus sp., ручейники Hydropsyche pellucidula, Rhyacophila sp., жуки Elmis aenea, Dupophilus brevis, ракообразные Gammarus pulex, личинки мошек, хирономиды Eukiefferiella gr. claripennis, E. gr. gracei, Acricotopus sp., Orthocla-dius mixtus, O. thienemanni, Cricotopus gr. trifascia и др.

Cпецифическое сообщество донных беспозвоночных формируется в истоке р. Аргичи (ст. 1), где при невысокой скорости течения (до 0,3 мс-1), на заиленных каменистых биотопах преобладают личинки комаров-мокрецов и двукрылых Pericoma sp. Экологический оптимум малощетинковых червей связан с высоким содержанием органических веществ (ОВ), а хирономид Сricotopus sp. и поденок Caenis sp. - с повышенными концентрациями биогенных элементов (NO3, Pmin). На ор-динационной диаграмме отмечается обособление комплекса видов, обитающих в устье р. Аргичи (ст. 3), среди которых преобладают пелофильные личинки хирономид из подсем. Chironominae, предпочитающие биотопы с достаточным содержанием органических веществ, обеспечивающих благоприятные трофические условия.

Проведенные рекогносцировочные исследования рек бассейна оз. Севан показали, что в условиях умеренного загрязнения органическими, поверхностно-активными веществами и, локально, нефтепродуктами, макрозообентос рек Аргичи и Масрик характеризуется высоким фаунистическим разнообразием. Донные биоценозы рек, судя по таксономическому составу, структурным показателям и расчету различных индексов, находятся в достаточно стабильном состоянии, оценивая качество воды как «чистая». На отдельных участках, где происходит аккумуляция загрязняющих веществ в донные отложения, значения биотических индексов снижаются, а качество воды оценивается II-V классами («чистая» - «умеренно загрязненная» - «грязная»).

Исследования проведены при поддержке грантов: Проект МНТЦ А-676 – «Комплексный региональный мониторинг водоемов и водных экосистем Армении и разработка принципов их управления»; грант ФГБУ «РФФИ» № 13-0490605 «Планктонная трофическая сеть оз. Севан в условиях повышения уровня воды».

Список литературы Состав, структура донных сообществ и оценка качества воды малых рек бассейна оз. Севан (реки Масрик, Аргичи)

- Арнольди Л.В. Материалы по изучению донной продуктивности озера Севан//Тр. Севанской озерн. станции. 1929. Т. 2, вып. 1. 96 с.

- Бенинг А.Л., Попова А.Н. Материалы по гидробиологии реки Занги, от истока до города Еревана//Тр. Севанской гидробиол. станции. М., Л: Изд-во Акад. наук СССР, 1941. С. 5-75.

- Географический энциклопедический словарь. Географические названия./под ред. В.М. Котлякова. М.: «Большая Российская энциклопедия», 2003. Изд. 3, доп. 903 с.

- Головатюк Л.В., Зинченко Т.Д. Биотические индексы и метрики в оценке качества воды малых рек Нижнего Поволжья (на примере рек Байтуган, Камышла, Сосновка)//Особенности пресноводных экосистем малых рек Волжского бассейна/под ред. Г.С. Розенберга, Т.Д. Зинченко. Тольятти: Кассандра, 2010. С. 160-169.

- Жадин В.И. Жизнь в реках. Часть 1. Реки//Жизнь пресных вод СССР. Т. 3. М., Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1950. С. 104-197.

- Зайцев Ф.А. Водяные жуки бассейна реки Занги и некоторых других водоемов Армянской ССР//Тр. Севанской гидробиол. станции М., Л: Изд-во Акад. наук СССР, 1941. С. 87-95.

- Палий В.Ф. О количественных показателях при обработке фаунистических материалов//Зоол. журн. 1961. Т. 60, № 1. С. 3-12.

- Прокин А.А. Водные жесткокрылые (Coleoptera) малых рек Европейской части России: разнообразие, биоценотическая и индикационная роль//Экосистемы малых рек: биоразнообразие, экология, охрана. Лекции и м-лы докл. Всерос. школы-конференции. Борок: Изд-во ООО «Ярославский печатный двор», 2008. С. 38-53.

- Руководство по гидробиологическому мониторингу пресноводных экосистем. СПб.: Гидрометеоиздат, 1992. 318 с.

- Семенченко В.П. Принципы и системы биоиндикации текучих вод. Мн.: Орех, 2004. 125 с.

- Экология оз. Севан в период повышения его уровня. Результаты исследований Российско-Армянской биологической экспедиции по гидроэкологическому обследованию озера Севан (Армения) (2005-2009 гг.)/под ред. А.В. Крылова. Махачкала: Наука ДНЦ, 2010. 348 с.

- Jaccard P. Distribution de la flore alpine dans le Bassin de Dranses et dans quelques regions voisines//Bull. Soc. Vaudoise Sci. Natur. 1901. Vol. 37, № 140. P. 241-272.

- Kachvoryan E.A., Pepoyan A.Z., Harutyunova M.V., Manvelyan A.M. Ecosystems of Lake Sevan Basin’s Rivers in Armenia. Oecologia. 2007а. Vol. 151. P. 93-103.

- Kachvoryan E.A., Hovhannisyan V. S., Petrova N.A., Zelentcov N.I. Species composition of black flies and chironomids and the hydrochemical regime in the Hrazdan River (Armenia). Entomologicheskoe obozrenie. 2007б. Vol. 86. P. 104-113.

- Karageuzyan K.G., Chubareva L.A., Kachvoryan E.A., Adler P.H., Petrova N.A., Kyureghyan T.N., Harutyunova L.D., Hovhannisyan V.S., Simonyan M.A. Ecological conditions of Hrazdan River (Armenia)//Vestnik MANEB. 2003. Vol. 8. P. 30-34.

- Kownacki A. Taxocens of Chironomidae in streams of the Polish Hight Tarta, Mts//Acta Hydrobiol. 1971. Vol. 13, № 2. Р. 439-464.

- Shannon C.E., Weaver W. The mathematical theory of communication//Urbana(III): Univ. of Ill. press., 1963. 345 p.

- Ter Braak C.J.F. Canonical correspondence analysis: a new eigenvector technique for multivariate direct gradient analysis//Ecology. 1986. Vol. 67. P. 1167-1179.