Состязательность и ее основные детерминанты

Автор: Левченко Валерий Витальевич

Рубрика: Теоретические и методологические проблемы социологии

Статья в выпуске: 2 (57), 2006 года.

Бесплатный доступ

В статье изложено авторская концептуальная схема анализа состязательных отношений, рассмотрены динамика и основные тенденции изменения видов состязательности в современном российском обществе за последнюю четверть века, а также -факторы, обусловливающие их формирование и развитие.

Короткий адрес: https://sciup.org/147150435

IDR: 147150435 | УДК: 316.4

Текст научной статьи Состязательность и ее основные детерминанты

Состязательность — это особая форма реализации механизмов сравнения, валидизации и регуляции субъектом своей деятельности в процессе обмена с окружающей средой, являющаяся основой изменения его активности (и появления сверхактивности) и качества взаимосвязанности с другими субъектами (отношений совместности) и представляющая собой следствие двух амбивалентных свойств, изначально присущих социальному субъекту: свойства, выражающегося в стремлении к выделению себя (обособлению) и свойства, проявляющегося в стремлении к взаимодействию (интеграции). Субъектом состязательных отношений может быть как отдельный индивид, так и та или иная общность людей (от малой социальной группы до общества в целом). Причем состязательность охватывает все процессы, в которые включен человек, от внутриличностных до межгрупповых включительно. Состязательность пронизывает также все сферы жизнедеятельности человека: экономическую, социальную, политическую, социокультурную и др. В разрабатываемой нами теоретической схеме анализа состязательности предлагается выделять четыре основных вида (четыре оси) состязательности (конкурентность, индивидуалистичность, альтруизм, сотрудничество) с регистрацией на каждой оси в зависимости от степени их активности (реализации), диапазона видов состязательности от нулевого состояния (потенциал состязательных возможностей), через промежуточные состояния (типа вступления в состязательные отношения после «подталкивания извне»), до высшей стадии активности того или иного вида состязательности. Таким образом, нами предлагается постоянно разграничивать, по крайней мере, 12 подвидов состязательности:

-

1 — «потенциальная конкурентность» — выраженная направленность субъекта на себя при практически нулевой его активности (т. е. состояние ожидания субъекта, что его «подключат—вовлекут» в отношения конкурентности);

-

2 — «пассивная конкурентность» — вступление субъекта в отношения конкурентности после внешнего по отношению к нему подталкивания (после «толчка извне»);

-

3 — «активная конкурентность» — самостоятельное и активное вступление и участие в отношениях конкурентности;

-

4 — «потенциальная индивидуалистичность»;

-

5 — «пассивная индивидуалистичность»;

-

6 — «активная индивидуалистичность»;

7— «потенциальный альтруизм» (подчинение);

-

8 — «массивный альтруизм»;

-

9 — «активный альтруизм»;

-

10 — «потенциальное сотрудничество» (кооперация, конструктивное сотрудничество);

-

И — «пассивное сотрудничество»;

-

12 — «активное сотрудничество».

Исследованиями, проводившимися на базе кафедры и лаборатории социологии ПермГТУ регулярно с 1979 по 2003 гг., было охвачено около 10 000 человек. Изучались состязательные отношения в различных сферах жизнедеятельности (социально-политической, социокультурной, досуговой и др.), но основное внимание было уделено выделению особенностей состязательных отношений в трудовой сфере. Основными объектами исследований были первичные производственные группы предприятий и организаций г. Перми, Пермской области, Крымской области, г. Норильска.

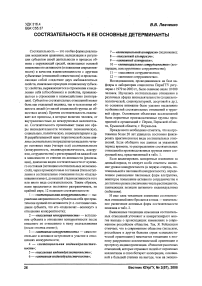

Прежде всего необходимо отметить, что на протяжении более 20 лет удавалось постоянно фиксировать практически все виды состязательных отношений. Если обобщить все данные за указанный период времени, то распределение состязательных отношений в производственных группах имеет следующий вид, представленный в табл. 1.

Если анализировать конкретные изменения за данный период, то следует особо отметить: снижение уровня конкурентности (в первую очередь, потенциальной и пассивной конкурентности), определенное уменьшение пассивных форм альтруизма, некоторое повышение активного сотрудничества и достаточно резкое увеличение числа респондентов, занимающих позиции активного индивидуализма (избегания).

И еще одна тенденция изменения состязательных отношений явно бросается в глаза—значительное увеличение активных форм состязательности показана в табл. 2.

Выявленные тенденции изменения состязательных отношений уточняют и конкретизируют многие выводы о происходящих изменениях в современном российском обществе. Так, Я. Рейсковски отмечает, что в современном обществе (польском, российском и других бывших стран «социалистической ориентации») намечается тенденция к полному разрушению коллективистской ориентации и прогрессу индивидуализации. «Развитие рыночных отношений, которые отрывают людей от первичных коллективов и способствуют кооперации, основанной в большей степени на выгоде, чем на эмоцио-

Таблица 1

|

Виды состязательности |

1979-85 гг. |

1989—93 гг. |

1994-98 гг. |

1999-2002 гг. |

|

Потенциальная конкурентность |

20,3 |

18,1 |

8,2 |

7,6 |

|

Пассивная конкурентность |

18,4 |

19,2 |

7,5 |

6,0 |

|

Активная конкурентность |

27,3 |

20,4 |

18,3 |

22,0 |

|

Потенциальная индивидуалистичность |

1,5 |

4,1 |

5,0 |

6,1 |

|

Пассивная индивидуалистичность |

0,3 |

0,9 |

1,8 |

2,1 |

|

Активная индивидуалистичность |

0,2 |

5,7 |

17,6 |

20,8 |

|

Потенциальный альтруизм |

5,3 |

4,3 |

2,8 |

2,5 |

|

Пассивный альтруизм |

6,3 |

4,0 |

3,0 |

2,3 |

|

Активный альтруизм |

13,3 |

9,7 |

14,5 |

12,8 |

|

Потенциальное сотрудничество |

2,5 |

1,7 |

1,9 |

1,9 |

|

Пассивное сотрудничество |

2,8 |

2,0 |

2,3 |

3,2 |

|

Активное сотрудничество |

2,0 |

9,7 |

17,2 |

12,8 |

Таблица 2

Распределение активных и пассивных форм состязательных отношений с 1979 по 2002 г., в %

|

Уровень активности субъектов состязательных отношений |

1979-85 гг. |

1989-93 гг. |

1994—98 гг. |

1999-2002 гг. |

|

Активные формы состязательности |

42,6 |

45,7 |

67,6 |

68,4 ■ |

|

Пассивные формы состязательности |

57,4 |

54,3 |

32,5 |

31,7 |

Динамика состязательных отношений с 1979 по 2002 гг., в %

нальных связях, неизбежно ведет к прогрессу индивидуализации... Другими словами, переход к рынку и другие перемены в социальной жизни будут форсировать развитие индивидуализма». Нужно отметить, что Я. Рейсковски в понятии «индивидуализация», к сожалению, смешивает (не дифференцирует) такие два типа состязательности, как конкурентность и индивидуалистичность.

Г. Э. Белицкая, в свою очередь, выделяет в современных российских условиях как преобладающий тип личностного сознания социальных проблем конкурентность («Я — субъект» — «общество — объект») и называет его «деятельным, эмпирическим, оптимальным типом» с преобладанием индивидуальных ценностей.

Результаты же исследований лаборатории социологии ПермГТУ, с одной стороны, отчасти подтверждают преобладание в современном российском обществе конкурентных отношений (но с существенным уточнением — имеет место ярко выраженная тенденция уменьшения конкурентности, особенно ее пассивных форм), сокращение («разрушение») отношений «мнимой коллективности» (альтруистических отношений), с другой стороны, уточняют основные тенденции изменений состязательных отношений — отмечаются значительный рост активных форм состязательности, существенное увеличение такой формы состязательности, как «избегание», «уход», «неопределенность» в направ ленности своей активности (что естественно для любого переходного периода, для этапа переструктурирования социальных отношений), постоянный рост отношений конструктивного сотрудничества (как основной тенденции прогрессивного развития состязательных отношений).

Используемый инструментарий оказался чувствительным к влиянию различных факторов макросреды не только на уровне общества в целом, но и на уровне отдельной социальной группы, т. е. состязательность выступает достаточно тонким критерием и внутригрупповой дифференциации.

Анализируя результаты исследований можно отметить, что мужчинам несколько в большей степени по сравнению с женщинами присущи такие отношения состязательности, как альтруизм и сотрудничество, а женщины чаще вступают в отношения конкурентности и индивидуалистичности (но отметим, что данные различия в большей степени проявляются в гомогенной профессиональной группе, т. к. влияние такого фактора, как профессиональная принадлежность, оказалось одним из наиболее существенных). Влияние возраста на состязательность, хотя и относительно слабое, но можно отметить преобладание у молодежи (до 30 лет) отношений активной индивидуалистичности и сотрудничества, а у респондентов старшего возраста (свыше 46 лет) — отношений альтруизма. Влияние образования имеет следующие закономерности: респон-

Теоретические и методологические проблемы социологии

денты с высшим образованием значительно чаще вступают в отношения активного сотрудничества и активного альтруизма, а для работников с общим средним образованием более характерны отношения конкурентности, потенциальной индивидуали-стичности и потенциального альтруизма. Влияние семейного положения еще слабее: выявлено лишь преобладание конкурентных отношений у респондентов из проблемных семей (разведенных и неполных семей).

Как отмечалось выше, социально-профессиональный статус оказывает более сильное влияние на особенности формирования отношений состязательности в трудовой сфере. Для рабочих (по сравнению со служащими, специалистами и руководителями) более характерны отношения избегания (индивидуалистичности). Служащие отличаются от других профессиональных групп более выраженными отношениями конкурентности и активного альтруизма (и наименее развитыми отношениями сотрудничества). У специалистов оказались наиболее развиты отношения сотрудничества и слабо представлены отношения конкурентности и индивидуалистичности. Руководителей же отличает более высокий уровень развития отношений сотрудничества и альтруизма и незначительное развитие отношений конкуренции и избегания, индивидуалистичности.

Участие в управлении также влияет на развитие состязательных отношений: участвующие в управлении предприятием или имеющие в своем подчинении работников отличаются более высоким уровнем развития отношений сотрудничества и альтруизма.

Своеобразное воздействие на формирование отношений состязательности оказывают жизненные ценности респондентов. Из традиционно используемого лабораторией социологии ПермГТУ набора, включающего 13—15 жизненных ценностей, лишь половина дает дифференцирующий эффект. Так, работники, ориентирующиеся прежде всего на деньги, заработок, владение собственностью, значительно чаще (по сравнению с «другими ценностными ориентациями») вступают в отношения конкуренции и реже — в отношения сотрудничества. Также более развитыми отношения конкурентности (хотя и не так сильно, как у предыдущей ценностной ориентации) оказались у респондентов с ориентацией на семью, здоровье, участие в политике.

У работников же, ориентирующихся на квалификацию, профессию, содержание труда, чаще фиксируются отношения сотрудничества и избегания (индивидуалистичности) и реже — конкурентные отношения. Также отношения сотрудничества преобладают у опрошенных, считающих залогом жизненного успеха в современном обществе культуру и воспитание. Установка на «должность в системе управления» повышает развитие отношений конкурентности и альтруистичности. А ориентация на

«личные деловые качества» способствует развитию таких амбивалентных форм состязательности, как сотрудничество и конкурентность. Те из опрошенных, кто считает, что человек «должен полагаться прежде всего на себя, а не надеяться на государство», значительно чаще вступают в отношения сотрудничества; а респонденты, предполагающие, что «государство должно помогать людям, прежде всего, нуждающимся», чаще предпочитают отношения избегания (ухода).

Определенное влияние на развитие состязательных отношений оказывает и политическая активность личности. Приверженцы более традиционных, легитимных форм политической активности (участие в избирательных кампаниях, политической партии или движении) чаще вступают в отношения сотрудничества и альтруизма и значительно реже — в отношения конкуренции. Участники более радикальных форм политической активности (митингов, демонстраций, пикетов, забастовок, голодовок и т. п.), наоборот, чаще используют конкурентные отношения и реже — отношения сотрудничества и избегания. А вот респонденты, не участвующие в политической деятельности, значительно чаще других используют такую форму состязательности, как избегание или индивидуалистичность.

Также на формирование состязательных отношений оказывают влияние личностные качества субъектов. В нашем исследовании для выявления свойств личности использовались отдельные шкалы многофакторного личностного опросника FPI (модифицированная форма В). Полученные результаты свидетельствуют о следующих тенденциях влияния свойств личности на состязательность:

—низкий уровень «невротичности» способствует развитию отношений сотрудничества и альтруизма;

— низкий уровень «спонтанной агрессивности» повышает индивидуалистичность, а средний уровень благоприятствует развитию конкурентных отношений;

— высокая «реактивная агрессивность» снижает долю отношений сотрудничества и альтруизма; .

—низкая «раздражительность» обеспечивает более высокий уровень развития отношений сотрудничества и альтруизма, а высокая «раздражительность» повышает конкурентность и снижает долю альтруистических отношений;

— высокий уровень «общительности» положительно влияет на развитие отношений конкурентности и негативно — на развитие отношений сотрудничества и альтруизма;

— высокий уровень развития «уравновешенности» более благоприятен для формирования отношений конкурентности и сотрудничества;

— респонденты с высокими оценками по шкале «маскулинность» («мужской тип психической дея- тельности») чаще вступают в отношения сотрудничества и альтруизма и реже — в конкурентные отношения;

— опрошенные с низким уровнем «застенчивости» чаще (по сравнению с респондентами со средними и высокими оценками «застенчивости») вступают в отношения конкурентности;

— для респондентов с высоким уровнем потребности в достижении более характерны конкурентные отношения и отношения сотрудничества; и они значительно реже других вступают в отношения избегания (индивидуалистичности).

Анализ развития состязательных отношений в различных социальных группах позволяет сделать вывод о том, что состязательность можно рассматривать в качестве значимого и достаточно чувствительного к влиянию различных факторов (от факторов макросреды до внутриличностных) диффе- ренцирующего критерия внутригруппового структурирования. Причем необходимо отметить, что наиболее существенное влияние на формирование отношений состязательности оказывают такие объективные и субъективные факторы, как: состояние широкого социального окружения на уровне общества в целом, социально-профессиональный статус (содержание труда, профессия), уровень образования, включенность во властные отношения (участие в управлении, политическая активность и т. п.), ценностные ориентации субъектов, свойства личности и некоторые другие.

Исходя из всего вышеизложенного, можно уточнить наш вывод о том, что состязательность вполне можно рассматривать (и использовать на практике) в качестве одного из наиболее точных и универсальных критериев как внутригруппового, так и межгруппового социального развития.