Состояние агранулоцитов в периферической крови и агранулоцитопоэз у стрессированных животных с гипотиреозом

Автор: Гармаева Д.В., Васильева Л.С., Кушеев Ч.Б., Саловаров В.О.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Ветеринария и животноводство

Статья в выпуске: 3, 2014 года.

Бесплатный доступ

Результаты исследований, представленные в статье, показывают, что у животных с гипотиреозом после иммобилизации в стадии тревоги активируется фагоцитарная активность моноцитов/макрофагов, проявляется кратковременная лимфопения, которая сопровождается лимфатизацией красного костного мозга и частичным сохранением депрессии периферического лимфопоэза.

Гипотиреоз, стресс, агранулоцитопоэз, моноциты, лимфоциты, селезенка

Короткий адрес: https://sciup.org/14083567

IDR: 14083567 | УДК: 619:612.1:616

Текст научной статьи Состояние агранулоцитов в периферической крови и агранулоцитопоэз у стрессированных животных с гипотиреозом

Материалы и методы исследований. Исследования проводили на беспородных белых крысах-самцах массой 180–200 г в осенне-зимний период. Содержание, питание, уход соответствовали ГОСТ Р5025892. Экспериментальные исследования проводились согласно правилам лабораторной практики при проведении доклинических исследований в Российской Федерации (ГОСТ З 51000.3-96 и 51000.4-96). Экспериментальный гипотиреоз моделировали введением перорально (с кормом) мерказолила в дозе 10 мг/кг ежедневно в течение 8 недель [3, 5]. Иммобилизационный стресс моделировали однократной 6-часовой иммобилизацией на спине. В эксперименте было использовано 40 крыс. Десять из них оставались интактными и составили контрольную группу. Остальные животные были разделены на 2 группы. Первая группа животных подвергалась только иммо-билизационному стрессу (группа S, 12 животных), во второй группе моделировали гипотиреоз, а затем сразу после отмены мерказолила иммобилизационный стресс (группа ГS, 18 животных). Выведение животных из экспе- римента проводили с помощью эфирной эвтаназии на 2-, 7-, 28-е сутки после отмены мерказолила, затем извлекали бедренную кость для изучения красного костного мозга (ККМ). Кровь для исследований брали из хвостовой вены в эти же сроки. Мазки крови и ККМ окрашивали по Паппенгейму [1], в них подсчитывали миелограмму (на 1000 клеток). Селезенку взвешивали и обрабатывали гистологическими методами, по ней определяли (в %) объемную долю белой пульпы (БП) с последующим пересчетом полученных данных на абсолютную массу (в граммах) и выявляли гемосидерин по методу Перлса [1].

Полученные данные обрабатывали статистически с определением типа распределения вариационных рядов, среднего арифметического, ошибки среднего, среднего квадратичного отклонения (Statistica v.6). Достоверность различий средних величин определяли по t-критерию Стьюдента при р<0,05.

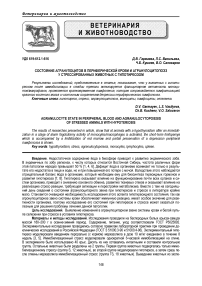

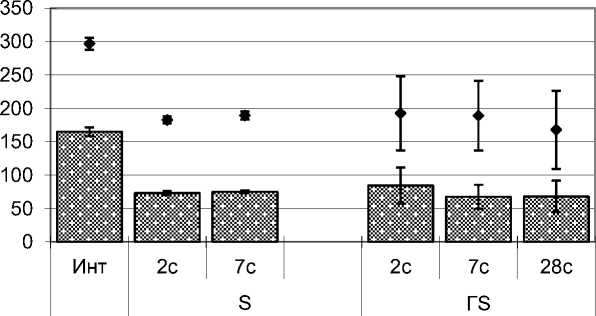

Результаты исследований и их обсуждение . На 2-е сутки наблюдения у животных с эутиреозом после иммобилизации количество моноцитов в периферической крови проявило тенденцию к увеличению. Через 7 суток эксперимента численность этих клеток уменьшилась в 1,5 раза и нормализовалась (рис. 1, а ). В ККМ численность клеток моноцитарного ростка на 2-е сутки наблюдения была в пределах нормы, но к 7 суткам проявила тенденцию к снижению (рис. 1, б ). Таким образом, выявленная тенденция к развитию моноцитоза в периферической крови на 2-е сутки после стрессорного воздействия связана с миграцией зрелых моноцитов из костномозгового депо. В стадию резистентности происходит нормализация числа этих клеток в крови.

Рис. 1. Абсолютное количество моноцитов периферической крови (а) из 1000 клеток и моноцитопоэз (б) из 1000 клеток у стрессированных животных с гипотиреозом (ГS) и с эутиреоидным статусом (S)

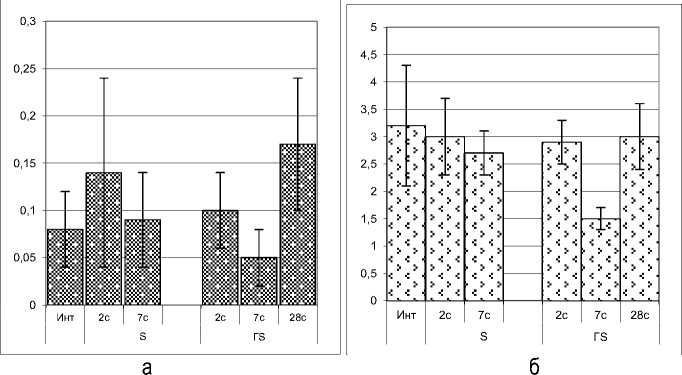

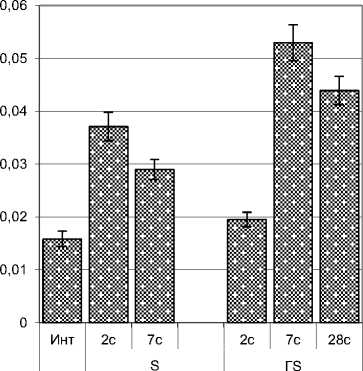

Все формы лимфоцитов в периферической крови у животных с эутиреоидным статусом на протяжении 7 суток после стрессорного воздействия увеличивались по численности и превышали норму: малые в 2,5 раза (р<0,05), средние – в 5 (р<0,05), большие – в 1,6 раза (р<0,05) (рис. 2).

□М □С □Б

Рис. 2. Абсолютное количество лимфоцитов периферической крови (*109/л) у стрессированных животных с гипотиреозом (ГS) и с эутиреоидным статусом (S): М – малые лимфоциты; С – средние лимфоциты; Б – большие лимфоциты

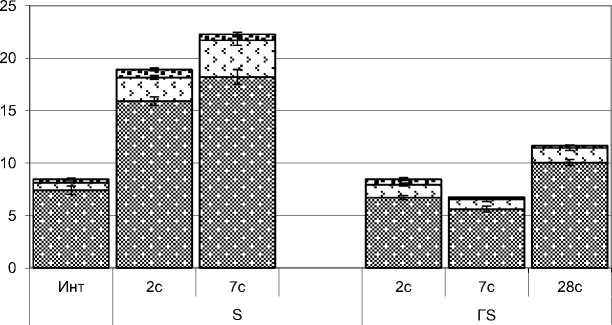

В ККМ у животных с эутиреозом количество клеток лимфоцитарного ряда на протяжении всего срока наблюдения (7 суток) превышало значение этого показателя у интактных животных: малых лимфоцитов было больше в 3,6 раза (р<0,05) (рис. 3, а ), средних – в 4, больших – в 3,8 раза (р<0,05) (рис. 3, б ). Эти данные можно расценивать как проявление, во-первых, стрессорной лимфатизации ККМ (малыми лимфоцитами) и, во-вторых, как активацию центрального лимфопоэза в ККМ под действием стресса (увеличение числа средних и больших лимфоцитов в ККМ). Последнее подтверждается увеличением числа средних и больших лимфоцитов в периферической крови в результате их миграции из ККМ.

а б

Рис. 3. Количество малых (а), средних и больших (б) лимфоцитов в костном мозге у стрессированных животных с гипотиреозом (ГS) и с эутиреоидным статусом (S) из 1000 клеток

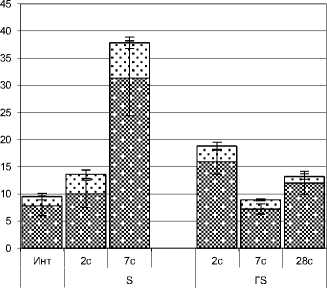

В селезенке, которая является периферическим органом лимфопоэза, в стадию тревоги стресса (на 2-е сутки наблюдения) масса белой пульпы селезенки (БП) уменьшалась в 1,9 раза по сравнению с интактными животными (р<0,05) (рис. 4) за счет уменьшения размеров селезеночных телец (СТ) и их реактивных центров (РЦ) в 1,6 и 2,2 раза соответственно. По нашим данным, это обусловлено двумя причинами: во-первых, миграцией зрелых малых лимфоцитов из БП селезенки в кровь (что вносит вклад в наблюдаемый нами лимфоцитоз), во-вторых, временным торможением периферического лимфопоэза (о чем говорит уменьшение массы БП вдвое). К 7-м суткам эксперимента (стадия резистентности стресса) масса БП селезенки, размеры СТ и их РЦ проявили тенденцию к увеличению по отношению к предыдущему сроку, но все ещё не достигали нормы: по среднему значению размеры СТ были меньше нормы в 1,6 раза, РЦ – в 2,2 раза, а масса БП статистически значимо была в 1,6 раза меньше, чем у интактных животных (р<0,05) (рис. 4). Из этого следует, что периферический лимфопоэз в стадию резистентности стресса активировался.

□ РЦ ♦ СТ

Рис. 4. Динамика изменения размера селезеночных телец и их реактивных центров белой пульпы селезенки у стрессированных животных с гипотиреозом (ГS) и с эутиреоидным статусом (S)

Фагоцитарная функция моноцитов/макрофагов при стрессе у животных с эутиреозом недостаточна для своевременной ликвидации всех последствий стресса. Основанием для такого предположения является установленное нами увеличение массы гемосидерина в БП селезенки на протяжении всего наблюдения, которая к концу эксперимента превышала норму в 2 раза (р<0,05) (рис. 5).

а

б

Рис. 5. Изменение массы белой пульпы селезенки (а) и массы гемосидерина (б) у стрессированных животных с гипотиреозом (ГS) и с эутиреоидным статусом (S)

Таким образом, у животных с эутиреозом в стадию тревоги иммобилизационного стресса происходит лимфотизация ККМ и активация центрального лимфопоэза, наблюдается торможение периферического лимфопоэза и опустошение БП селезенки, что в итоге приводит к формированию лимфоцитоза. В стадию резистентности лимфоцитоз нарастал за счет активации и центрального и периферического лимфопоэза. Моноцитарный росток изменялся незначительно.

У стрессированных животных с гипотиреозом количество моноцитов в периферической крови на 2-е сутки наблюдения проявило тенденцию к увеличению по отношению к интактным животным, к 7 суткам, наоборот, к уменьшению (по среднему значению была в 1,6 раза меньше), а к 28 суткам к увеличению (среднее значение превышало в 2 раза норму) (рис. 1, а ). В ККМ динамика численности клеток моноцитарного ряда имела волнообразный характер: на 2-е сутки наблюдения их количество не выходило за пределы нормы, к 7 суткам уменьшилось в 2 раза (р<0,05), через 28 суток вновь увеличилось до уровня интактных животных (рис. 1, б). Таким образом, у стрессированных животных с гипотиреозом в стадию тревоги происходит активная миграция моноцитов из ККМ в кровь и соответственно уменьшение их костномозгового резерва к 7 суткам, что в свою очередь ведет к активации моноцитопоэза. Количество малых лимфоцитов в периферической крови у стрессированных животных с гипотиреозом на 2-е сутки наблюдения находилось в пределах нормального значения (рис. 2). К 7 суткам их стало в 1,3 раза меньше нормы (р<0,05), но к 28 суткам увеличилось и превысило в 1,4 раза этот показатель у интактных животных (р<0,05). Количество средних лимфоцитов на протяжении всего наблюдения увеличивалось и было в 2 раза больше нормы (р<0,05). Количество больших лимфоцитов в крови на 2-е сутки наблюдения проявило тенденцию к увеличению по сравнению с нормальным значением. К 7 суткам их численность уменьшилась и концу эксперимента (28-е сутки) стала в 1,5 раза меньше нормы (рис. 2).

В ККМ численность клеток лимфоцитарного ряда у стрессированных животных с гипотиреозом на 2-е сутки наблюдения увеличивалась и превышала норму малых лимфоцитов в 2,8 раза (р<0,05) (рис. 3, а), средних - в 2 раза (р<0,05), больших - в 1,7 раза (р<0,05) (рис. 3, б). К 7 суткам эксперимента количество малых лимфоцитов в 3 раза (р<0,05) превышало уровень интактных животных. К 28 суткам этот показатель нормализовался. Из этого следует, что лимфатизация ККМ при стрессе происходит одинаково и не зависит от тиреоидного статуса. Количество средних лимфоцитов в ККМ у стрессированных животных с гипотирео- зом на 7-е сутки наблюдения уменьшилось и нормализовалось, оставаясь в диапазоне нормы до конца наблюдения. Количество больших лимфоцитов тоже уменьшилось в 4,7 раза (р<0,05), проявляя тенденцию к снижению в сравнении с нормой. Через 28 суток наблюдения количество больших лимфоцитов в ККМ нормализовалось. Из результатов исследований следует, что при гипотиреозе в первую неделю стресс-реакции организм расходует костномозговой резерв средних и больших лимфоцитов, а позже активируется центральный лимфопоэз, но значительно слабее, чем у животных с эутиреозом.

На 2-е сутки наблюдения масса БП селезенки уменьшилась в 1,6 раза (р<0,05) по сравнению с нормой, к 7 суткам увеличилась до нормы, а к 28 суткам вновь уменьшилась и была в 1,4 раза меньше, чем у интактных животных (р<0,05) (рис. 4). Динамика размеров СТ в течение месяца наблюдения (28 суток) уменьшалась статистически незначимо по сравнению с интактными животными, при этом размеры их РЦ уменьшились и на 28-е сутки были в 2,4 раза меньше нормы (рис. 4). По этим показателям не было выявлено отличий между группами стрессированных животных с гипотиреозом и эутиреозом, следовательно, изменения БП селезенки, вызванные стрессом, не зависят от тиреоидного статуса.

Фагоцитарная активность моноцитов/макрофагов у животных с гипотиреозом под действием стресса на 2-е сутки наблюдения существенно возрастала, о чем свидетельствует нормализация массы гемосидерина в БП селезенки (р<0,05) (рис. 5, б ). Однако на 7- и 28-е сутки после стрессорного воздействия активность фагоцитоза гемосидерина существенно снизилась и масса гемосидерина в БП селезенки увеличилась в 2,2–2,7 раза по сравнению с предыдущим сроком (р<0,05) (рис. 5, а ). Таким образом, стресс способствовал активации фагоцитарной активности моноцитов/макрофагов у животных с гипотиреозом, но лишь в стадию тревоги.

Заключение . Таким образом, при стрессе независимо от тиреоидного статуса происходит лимфати-зация ККМ и опустошение БП селезенки в стадию тревоги, обусловленное миграцией зрелых лимфоцитов в кровь и ККМ и торможением периферического лимфопоэза. Отличие в реакции системы лимфоцитов крови на стресс при гипо- и эутиреозе заключается в том, что активация центрального лимфопоэза (в ККМ) при эутиреозе происходит сразу (в стадии тревоги), а при гипотиреозе – лишь в стадию резистентности, поэтому в периферической крови при эутиреозе формируется лимфоцитоз, а при гипотиреозе количество лимфоцитов не выходит за пределы нормы.