Состояние ценопопуляций деллингерии шершавой (Doellingeria scabra (Asteraceae)), атрактилодеса яйцевидного (Atractylodes ovata (Asteraceae)) и джеферсонии сомнительной (Jeffersonia dubia (Berberidaceae)) в дубовых лесах юга Приморского края

Автор: Бисикалова Е.А.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 6, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье впервые представлены возрастные спектры ценопопуляций видов, представляющих три ценогенетические группы дубовых лесов юга Приморского края; в возрастном спектре выделено 4 возрастных состояния.

Ценопопуляция, онтогенетическая группа, возрастная структура, возрастной спектр

Короткий адрес: https://sciup.org/14082506

IDR: 14082506 | УДК: 581.55(571.63)

Текст научной статьи Состояние ценопопуляций деллингерии шершавой (Doellingeria scabra (Asteraceae)), атрактилодеса яйцевидного (Atractylodes ovata (Asteraceae)) и джеферсонии сомнительной (Jeffersonia dubia (Berberidaceae)) в дубовых лесах юга Приморского края

Введение. В южной части российского Дальнего Востока (РДВ) дубовые леса являются одной из наиболее распространённых лесных формаций. Уже на протяжении полутора веков изучаются различные аспекты состава, структуры и динамики дубовых лесов [6]. Особое место в спектре рассматриваемых вопросов занимает дискуссия о природе дубовых лесов РДВ: одни исследователи [3,11,13] считают их производной формацией, другие [7,12,16] видят в них коренную формацию, имеющую своеобразную историю формирования [4,6]. Одним из подходов к решению данной проблемы является изучение возрастной структуры ценопо-пуляций (ЦП) дубравных видов. Анализ возрастных спектров ЦП позволяет установить оптимальные цено-тические условия для развития и воспроизведения растения, при которых обеспечивается непрерывный поток поколений ЦП и вида в целом [15]. Популяционно-онтогенетическое направление основано на представлениях о ЦП как сложной биосистеме, включающей в качестве элементов особи различных возрастных состояний [14,15,17]. Соотношение различных возрастных состояний особей в ЦП даёт представление о способности вида к активному росту и возобновлению в конкретных условиях среды.

Объектом исследования являются травянистые дубравные растения, представители трёх ценогенетических групп: 1) высокое ксеромезофильное разнотравье – Doellingeria scabra (Thunb.) Nees.; 2) самобытное для горных дубрав разнотравье – Atractylodes ovata (Thunb.) DC.; 3) виды, генетически связанные с неморальными предками, – Jeffersonia dubia (Maxim.) Benth. & Hook. Данные дубравные виды эволюционно связаны с дубовыми лесами РДВ, по сравнению с неморальными растениями более светолюбивы, легче переносят засуху и устойчивы к пожарам [4,10]. Распространение видов данного комплекса на территории юга РДВ связано с миграциями ксерофитных элементов флоры в эпоху плейстоценовой аридизации климата [5,6]. Мезофитиза-ция и потепление в голоцене привели к тому, что большинство засухоустойчивых видов переместилось с зональных местообитаний в рефугиумы, а их большая часть оказалась интегрирована дубняками [8,9].

Цель исследования . Оценить состояние возрастной структуры ЦП Doellingeria scabra, Atractylodes ovata и Jeffersonia dubia, относящихся к различным ценогенетическим группам трёх типов дубового леса юга Приморского края, и определить наиболее благоприятный тип леса для развития данных видов.

Материалы и методы исследования. Исследование проведено на 94 геоботанических пробных площадях размером 20 x 20 м, заложенных на территории ГПЗ «Уссурийский», ГПЗ «Кедровая падь», Горнотаёжной станции ДВО РАН в течение полевых сезонов 2010–2011 гг. Пробные площади закладывались в дубовых лесах трёх типов (I – разнокустарниково-разнотравный; II – леспедецевый; III – разнотравный), расположенных на склонах южных экспозиций до высоты 270 м над ур. м. Обычными компонентами дубняков являются: Quercus mongolica Fisch , Tilia amurensis Rupr . , T. mandshurica Rupr . , Betula davurica Pall . , Acer mono Maxim . , A. pseudosiboldianum (Pax) Kom., Fraxinus rhynchophylla Hance и др. Подлесок состоит из Lespedeza bicolor Turcz., Corylus heterophylla Fisch. ex Trautv., Rubus crataegifolius Bunge, Philadelphus tenuifolius Rupr. et Maxim. и ряда других кустарников. Встречаются лианы: Vitis amurensis Rupr . , Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. Латинские названия растений даны по сводке С.К. Черепанова (1995) [19]. На всех ПП составлялись полные геоботанические описания, определялся полный видовой состав трав, кустарников, деревьев в соответствии со стандартными методиками [21].

На каждой пробной площади для оценки плотности ЦП, т.е. численности особей в ней, было заложено 10 учётных площадок размером 1 x 1 м. Учётные площадки располагались по диагонали пробной площади регулярно, на равном расстоянии друг от друга. На каждой учётной площадке был произведён пересчёт всех надземных побегов каждого вида с отнесением их к соответствующей онтогенетической (возрастной) группе: ювенильная – (j), имматурная – (im), генеративная – (g), сенильная – (s). Онтогенетические группы растений выделены на основании установленного комплекса качественных (мощность корневой системы, наличие отмерших частей корневища, форма листовой пластинки (у Atractylodes ovata )) и количественных (число и размер листьев, число побегов) морфологических признаков в соответствии со стандартными методиками, изложенными в работах Т.А. Работнова (1950) и А.А. Уранова (1975) [14,17]. Биометрическую характеристику растений каждой онтогенетической группы составляли на основании измерений 10 – 15 особей. Полученные биометрические показатели обрабатывались статистически: определялось среднее арифметическое и стандартное отклонение. Возрастные спектры ЦП построены по общепринятой методике [15,17]. Тип ЦП определяли согласно методике, разработанной А.А. Урановым и О.В. Смирновой (1969) [18].

Результаты исследования. Doellingeria scabra (Asteraceae) – многолетнее травянистое растение до 150 см высоты. Монотипный Восточноазиатский род [1]. Корневище короткое, утолщенное. Стебли прямые, по 1, реже 2, в верхней части разветвленные. Листья сердцевидные, по краю просто или дважды зубчатые, с обеих сторон опушённые, с длинными узко окрылёнными черешками. Жилкование листьев сетчатое перисто-нервное. Цветёт в августе.

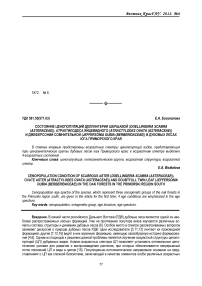

Ювенильные. В этом возрастном состоянии растения пребывают до 4 лет. Высота до 7 см. Количество листьев 1. Черешок и листовая пластинка с двух сторон слабоопушенные. Корневище до 2 мм в длину и 1 мм в диаметре с придаточными корнями первого и второго порядка (рис. 1, j).

Рис. 1. Возрастные состояния Doellingeria scabra

g s

Имматурные . Высота растений 30 см, реже 40 см. Листья по 1–2, узкоокрылённые. Черешок и листовая пластинка с двух сторон густоопушенные. Корневище до 5 см длины и 0,7 см в диаметре, со значительным числом придаточных корней (рис. 1, im).

Генеративные . Высота растений достигает 150 см. Количество стеблевых нижних и верхних листьев до 30. Прикорневые листья сердцевидные, длинночерешковые, до цветения отмирают. Нижние стеблевые листья сердцевидные, 10–25 см длины и 4,5–18 см ширины; верхние листья мельче, яйцевиднодельтовидные. Длина черешка листа до 19 см. Число цветочных корзинок 25 – 30. Стебель неопушенный, ребристый. Листья и черешки листьев густоопушенные. Корневище короткое, утолщённое с большим количеством придаточных корней первого и второго порядка. Длина корневища до 8 см, диаметр – 0,8 см (рис. 1, g).

Биометрические показатели морфологических признаков разновозрастных особей Doellingeria scabra (Thunb.) Nees., Atractylodes ovata (Thunb.) DC. и Jeffersonia dubia (Maxim.) Benth. &Hook. в дубовых лесах юга Приморского края 2010–2011 гг.

|

Вид |

Признаки (шт., см) |

Возрастные состояния |

|||

|

j |

im |

g |

s |

||

|

D. scabra |

Высота раст-я |

6.75±0.35 |

25.2±11.6 |

77.3±27 |

26.2±8.4 |

|

Кол-во побегов |

1.0 |

1.0 |

1.0-2.0 |

1.0 |

|

|

Кол-во листьев |

1.0 |

2.0 |

19.0 |

2.0-3.0 |

|

|

Дл. корневища |

2.5±0.7 |

2.5±1.6 |

4.6±1.4 |

3.4±1.2 |

|

|

Дл. ниж. лист. пл. |

1.85±0.2 |

9.13±4.3 |

9.4±2.2 |

14.3±3.6 |

|

|

Шир. ниж. лист. пл. |

1.6±0.2 |

7.5±4.3 |

6.7±2.3 |

6.7±2.8 |

|

|

Дл. верх. лист. пл. |

– |

– |

3.2±1.5 |

– |

|

|

Шир. верх. лист. пл. |

– |

– |

1.6±0.8 |

– |

|

|

Число соцветий |

– |

– |

14.8±6.8 |

– |

|

|

A. ovata |

Высота раст-я |

3.7±0.4 |

15.38±2.3 |

54.79±11.3 |

22±2.1 |

|

Кол-во побегов |

1.0 |

1.0 |

1.0-2.0 |

1.0 |

|

|

Кол-во листьев |

1.0-2.0 |

1.0-4.0 |

16.0 |

4.0 |

|

|

Дл. корневища |

0.25±0.5 |

1.8±0.9 |

9.39±4.4 |

8±1.4 |

|

|

Дл. лист. пл. |

1.8±0.3 |

7.63±1.7 |

8.92±1.2 |

8.2±0.6 |

|

|

Шир. лист. пл. |

1.5±0.6 |

3.9±0.6 |

8.58±1.4 |

5±0.7 |

|

|

Число соцветий |

– |

– |

2.37±1.3 |

– |

|

|

J. dubia |

Высота раст-я |

6.5±2.1 |

15.3±0.4 |

23.3±5.03 |

20.1±0.5 |

|

Кол-во листьев |

1.0 |

3.0 |

7.0 |

3.0 |

|

|

Дл. черешка листа |

13.5±0.3 |

10.9±1.7 |

13.6±5.01 |

14.3±1.9 |

|

|

Дл. лист. пл. |

1.5±0.1 |

2.5±0.6 |

4.4±1.08 |

4±1 |

|

|

Шир. лист. пл. |

2.7±0.3 |

4.3±0.9 |

8.5±1.8 |

8.6±1.9 |

|

|

Дл. корневища |

5.5±2.8 |

7.5±0.7 |

11.3±6.1 |

9.8±2.3 |

|

|

Число цветков |

– |

– |

2±1.4 |

– |

|

Примечание: j – ювенильные; im – имматурные; g – генеративные; s – сенильные.

Сенильные . Высота до 37 см. Количество листьев 1–3. Корневище разрушается, придаточных корней мало (рис. 1, s; табл.).

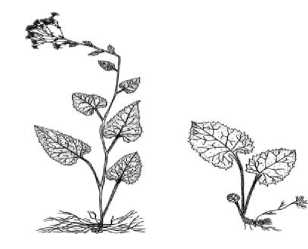

Анализ возрастных спектров ЦП D. scabra (рис. 3, А) показал, что во всех случаях онтогенез был неполночленным, одновершинным с пиком в группе особей имматурного онтогенетического состояния, что свидетельствует о пополнении особей прегенеративного онтогенетического периода семенным путём. В разнокустарниково-разнотравном дубняке не отмечены генеративные особи. Группа сенильных особей во всех типах леса отсутствует. Среднее количество особей на учётную площадку имеет низкое значение (> 1) во всех возрастных состояниях и типах леса. ЦП D. scabra в леспедецевом и разнотравном дубняке относятся к нормальному (молодому) типу, а в разнокустарниково-разнотравном дубняке к инвазионному типу.

Atractylodes ovata (Asteraceae) – многолетнее травянистое растение, достигает 80 см высоты. Корневище короткое, узловатое. Стебли прямые, по 1–2, в основании окружены бурыми прикорневыми влагалищными чешуевидными листьями. Листья очередные, черешковые, жесткие, кожистые, по краю щетинистопильчатые. Жилкование листьев сетчатое перисто-нервное. Цветочные корзинки одиночные, окружены зелёной многорядной обёрткой листьев. Семена мелкие. Цветёт в августе.

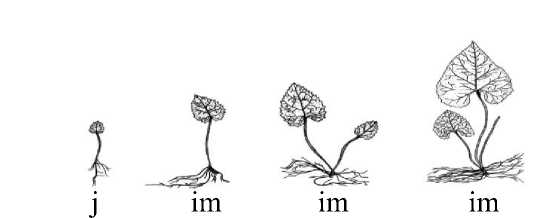

j im im g g s

Рис. 2. Возрастные состояния Atractylodes ovata

Ювенильные. В этом возрастном состоянии особи пребывают в течение 1–2 лет. Высота растения 3–4 см. Количество листьев 1–2. Корневище ортотропное, короткое до 1 см с 2–5 придаточными корнями первого и второго порядка (рис. 2, j).

Имматурные . Переход в имматурное состояние характеризуется началом формирования клубнеобразного корневища. В этом возрастном состоянии растение пребывает 2–3 года. Высота растения до 25 см. Количество листьев 1–4. Ортотропное корневище до 5 см в длину. Клубнеобразное корневище округлой формы до 1 см в диаметре со значительным числом придаточных корней (рис. 2, im).

Генеративные . Высота растения достигает 80 см. Клубнеобразное корневище постепенно развивается в плагиотропное, узловатое корневище с большим количеством придаточных корней. Стебель слегка опушённый, ребристый. Количество стеблевых листьев до 20. Нижние и средние листья тройчатые, верхние листья цельные, к верхушке стебля уменьшаются, обильно окружают цветочную корзинку. Число соцветий 1–5 (рис. 2, g).

Сениальные. Процессы отмирания усиливаются и начинают преобладать над процессами нарастания. Надземная часть особи похожа на особи имматурного состояния. Высота растения до 40 см. Количество листьев 4. Корневище разрушается (рис. 2, s; табл.) [2].

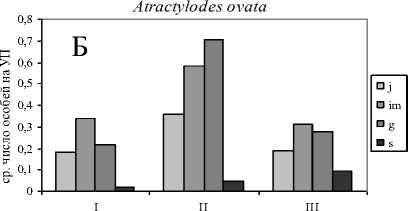

Возрастные спектры ЦП A. ovata (рис. 3, б) во всех случаях полночленны, одновершинны. В леспедеце-вом дубняке пик приходится на группу особей генеративного онтогенетического состояния. Показатели среднего числа особей ювенильных и имматурных онтогенетических групп на учётную площадку в этом типе леса имеют большие значения, что говорит о семенном возобновлении вида. В разнокустарниково-разнотравном и разнотравном дубняке пик приходится на группу особей имматурного онтогенетического состояния, что также доказывает возобновление популяции семенным путём. Потенциал возобновления в леспедецевом дубняке наивысший. Спектры в трёх типах леса правосторонние. Среднее число особей на учётную площадку > 1 во всех возрастных состояниях и типах леса. Очень низкие значения среднего количества особей на метровой площадке в сенильной онтогенетической группе говорит о том, что многие особи не достигают этого возрастного состояния. ЦП A. ovata во всех типах леса относятся к нормальному (зрелому) типу.

0,4

0,35

0,3

0,25

0,2

0,15

0,1

0,05

А

Doellingeria scabra

j

□ im

□g

□s

I II III тип дубового леса

тип дубового леса

тип дубового леса

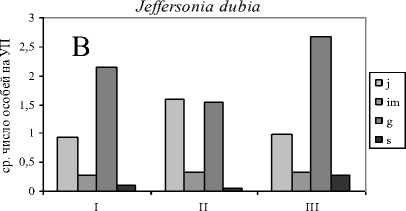

Рис. 3. Возрастные спектры ценопопуляций растений в трёх типах дубового леса: I – разнокустарниково-разнотравный, II – леспедецевый, III – разнотравный

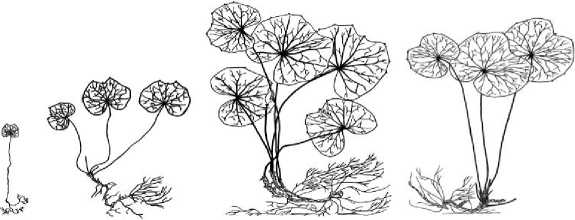

Jeffersonia dubia (Berberidaceae) – многолетнеее травянистое бесстебельное растение до 20 см высоты. Монотипный род, эндемичный для Восточноазиатской флористической области [20]. Корневище короткое, горизонтальное, со столонами и многочисленными придаточными корнями. Листья прикорневые, длинночерешковые, собраны пучками, неопушённые, с пальчатым жилкованием. Листовая пластинка почти округлая, с сердцевидным основанием и крупной выемкой на верхушке, по краю неправильно волнистая, на верхушках выступов с мелким остриём. Цветки одиночные, голубые. Цветёт в мае.

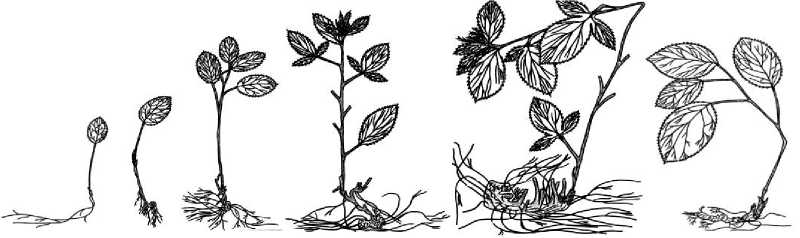

Ювенильные. Высота до 7 см. Количество листьев – 1, мелкие. Корневище до 5 см, с небольшим количеством придаточных корней (рис. 4, j).

Имматурные. Высота имматурных особей до 15 см. Количество листьев до 3. Длина черешка листа 11 см. Длина листовой пластинки 3 см, ширина 5,5 см. Длина корневища до 9 см с большим количеством придаточных корней (рис. 4, im).

Генеративные. Растения до 30 см высоты с большим количеством листьев. Длина черешка листа до 20 см, длина листовой пластинки до 5 см, ширина до 9 см. Корневище длинное, со столонами и придаточными корнями первого и второго порядка. Число цветков 1 – 3 (рис. 4, g).

Сенильные. Высота до 20 см. Листовые пластинки крупные на длинном черешке. Корневище разрушается. Надземная часть особи похожа на особи генеративного онтогенетического состояния (рис. 4, s; табл.).

Возрастные спектры ЦП J. dubia (рис. 3, в) во всех типах леса полночленные, двухвершинные с пиками в группах особей ювенильного и генеративного онтогенетического состояния, что объясняется, видимо, пополнением ювенильной группы семенным, а генеративной – как семенным, так и вегетативным способами. Среднее число особей на УП высокое < 2. J. dubia во всех типах леса, относятся к вторичному (ложнозрелому) типу.

j im g s

Рис. 4. Возрастные состояния Jeffersonia dubia

Заключение. Изучив ЦП трёх дубравных видов на территории юга Приморского края, обнаружили, что данные растения имеют две стратегии размножения. D. scabra и A. ovata преимущественно размножаются семенным путём, поэтому частота встречаемости видов меньше, чем у J. dubia, очень хорошо размножающегося как семенным, так и вегетативным путём.

-

A. ovata в фитосоциологической классификации дубовых лесов имеет статус характерного вида [22], так как он был отмечен почти на всех заложенных ПП и входит в состав самой близкой к дубовым лесам ценогенетической группы «самобытное для горных дубрав разнотравье» [10]. Благодаря мощному узловатому корневищу, растение устойчиво к частым в дубовых лесах поздневесенне-раннелетним засухам и к пожарам. Возрастной спектр вида равномерный, одновершинный, что характерно для нормальной (зрелой) ЦП.

-

D. scabra, относящийся к группе «высокое ксеромезофильное разнотравье», ценогенетически связан с высокотравными прериями и суходольными лугами [10]. Это хорошо отображается на возрастных спектрах. В леспедецевом и разнотравном дубняке спектры наиболее полные (нет только особей, относящихся к сенильной онтогенетической группе) и число встречаемых особей на метровой площадке гораздо больше, чем в разнокустарниково-разнотравном дубняке, это наиболее благоприятные типы местообитания для вида. Вероятно, это объясняется экологическими особенностями и флористическим составом данных типов дубового леса.

-

J. dubia, относящийся к группе «виды, генетически связанные с неморальными предками» [10], хорошо проходит весь онтогенетический цикл во всех типах дубового леса, как видно на возрастных спектрах (рис. 2, в), но на многих исследованных ПП вид не был отмечен, особенно в леспедецевом дубняке.

Леспедецевый дубняк является центральным типом дубовых лесов, так как развивается после пожаров на зональных местообитаниях в пределах зоны умеренной листопадной растительности. В нём практически не отмечено представителей неморальной флоры. Именно в леспедецевом дубняке потенциал возобновления у всех трёх изучаемых видов наивысший.