Состояние церебральной гемодинамики и микроциркуляции у детей младшего школьного возраста с головной болью напряжения

Автор: Дмитриева О.В., Дьяконова Елена Николаевна, Лобанова Л.В.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2010 года.

Бесплатный доступ

Исследовали состояние церебральной гемодинамики и микроциркуляции у 105 детей с эпизодическими и хроническими головными болями напряжения в возрасте от 7 до 10 лет. Показано изменение тонуса сосудов артериального русла до состояния спазма (с преобладанием повышенного тонуса сосудов преимущественно вертебробазилярного бассейна у детей с хронической головной болью) и напряжение регуляторных механизмов в системе микроциркуляции, которое приводит к резкому снижению реактивности микрососудов и затруднению венозного оттока крови, сопровождающееся снижением капиллярного кровотока. Выявленные факторы, возможно, играют определяющую роль в развитии и прогрессировании цефалгического синдрома у младших школьников и требуют коррекции.

Головная боль напряжения, дети, гемодинамика, микроциркуляция

Короткий адрес: https://sciup.org/142121288

IDR: 142121288

Текст научной статьи Состояние церебральной гемодинамики и микроциркуляции у детей младшего школьного возраста с головной болью напряжения

Головная боль (ГБ) является одним из распространенных симптомов, встречающихся в клинической практике. Так, D. Lewis и соавт. [19] установили, что в возрасте 7 лет ГБ выявляется у 37-51 % детей, к 15 годам возрастает до 57-82 %. В большинстве случаев это первичные ГБ – головные боли напряжения (ГБН) и мигрень [18, 20].

Широкая распространенность в популяции ГБН обусловлена многочисленными причинами. Большинство исследователей считают, что в основе возникновения ГБН важную роль играет хронический эмоциональный стресс, формирующийся под влиянием индивидуально значимых психогенных факторов у детей с определенными личностными особенностями, а также недостаточность в реагировании антиноцицеп-тивных систем [5, 6, 10].

Данные об изменении церебрального кровотока при первичных ГБ были получены главным образом у взрослых больных [16,17]. В отечественной литературе сообщения о церебральной гемодинамике и микрогемоциркуляции у детей с первичными головными болями немногочисленны и противоречивы [2,4,8,12]. Это указывает на необходимость целенаправленного изучения церебральной гемодинамики и микроциркуляции при данной патологии.

Цель исследования изучение состояния церебральной гемодинамики и микроциркуляции у детей в возрасте 7-10 лет с различными вариантами течения головной боли напряжения и определение факторов, способствующих развитию и прогрессированию цефалгического синдрома.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Обследованы 105 детей (63 мальчика и 42 девочки) в возрасте от 7 до 10 лет с головной болью напряжения. Диагноз ГБН устанавливал- ся согласно критериям Международной классификации головных болей (2003) [15].

Критериями исключения больных из иссле- дования служили острые инфекционные заболевания на момент обследования, тяжелая соматическая патология, а также органическое поражение ЦНС и черепно-мозговая травма.

Контрольную группу составили 30 практически здоровых сверстников, не страдающих головными болями.

Состояние церебральной гемодинамики изучали методом ультразвуковой допплерографии сосудов головы и шеи на приборе «Сономед-325» фирмы «Спектромед» (Москва, Россия) с использованием зондов 2, 4, 8 МГц по стандартной методике. Исследование проводили в период между приступами ГБ в состоянии пассивного бодрствования в горизонтальном положении пациента и после 15-минутного отдыха. Оценку гемодинамики производили по Vmax (максимальной систолической скорости кровотока) и по индексу периферического сопротивления (RI), характеризующего тонус артериокапиллярного русла. С целью определения нарушений в регуляции сосудистого тонуса от нормы для RI (интракраниальных сосудов) были приняты значения, наиболее часто встречающиеся у здоровых детей: 0,5-0,55. Критерием для определения состояния тонуса сосудов как гипотония считали снижение RI менее 0,45, а гипертония – выше 0,55.

Тип кровотока (гиперкинетический, эукине-тический и гипокинетический) определяли по максимальной систолической частоте при локации общей сонной артерии [7].

Для исследования реактивности церебральных сосудов использовали гиперкапническую и гипервентиляционную тест-нагрузки с последующим вычислением коэффициентов реактивности (КрСО2 и КрО2).

Венозную церебральную гемодинамику оценивали на основании показателей Vmax по прямому синусу, локации кровотока по позвоночным венозным сплетениям в горизонтальном положении, наличия ретроградного кровотока по глазным венозным сплетениям. Проводили оценку по следующим ультразвуковым признакам венозных нарушений: а) повышение скорости кровотока по прямому синусу (N=24-30 см/с [13, 14]); б) ретроградный кровоток по глазным венозным сплетениям; в) определение кровотока по позвоночным венозным сплетениям в горизонтальном положении [1,13]. Выделены три степени нарушения венозного оттока из полости черепа: а) легкая, когда регистрируется один из признаков; б) умеренная – регистрируются два признака; в) выраженная – регистрируются три признака или два, если одним из них является повышение Vmax по прямому синусу более 40 см/с.

Для изучения функционального состояния и особенностей микроциркуляции осуществляли лазерную допплеровскую флоуметрию (ЛДФ) с применением лазерного анализатора капиллярного кровотока «ЛАКК-01» (НПО «Лазма», Россия) в области нижней трети передней поверхности правого предплечья, так как эта зона является обобщающей для оценки состояния микроциркуляции и рекомендуется для исследования [9, 11].

С помощью компьютерной программы обработки ЛДФ-граммы определяли следующие характеристики микроциркуляции: ПМ (параметр микроциркуляции), регистрируемый в относительных перфузионных единицах (перф.ед.), отражает степень перфузии преимущественно эритроцитарной фракцией, единицы объема ткани за единицу времени. СКО (среднее квадратичное отклонение регистрируемых допплеровских сигналов от среднего значения) характеризует колебания величины потока эритроцитов во времени (или уровень флакса).

Одним из этапов ЛДФ-метрии является амплитудно-частотный анализ гемодинамических ритмов колебаний тканевого кровотока. При этом амплитуда (А) каждой гармонической составляющей определяется в диапазоне частот от 0,01 до 1,2 Гц.

Среди колебаний кровотока, отраженных в ЛДФ-грамме и её амплитудно-частотном спектре, наиболее физиологически значимыми являются очень низкочастотные колебания VLF (0,01-0,03 Гц), характеризующие влияние гуморальнометаболических факторов на состояние микроциркуляции.

Низкочастотные LF-колебания (0,05-0,15 Гц) обусловлены спонтанной периодической активностью гладких миоцитов в стенке артериол, вызывающей периодические изменения их диаметра, называемые вазомоциями. Снижение амплитуды низкочастотных флаксмоций может свидетельствовать об угнетении нейрогенного и вазомоторного механизмов.

Высокочастотные НF-колебания (0,2-0,3 Гц) обусловлены периодическими изменениями давления в венозном отделе сосудистого русла, вызываемыми дыхательными экскурсиями.

Пульсовые колебания СF (1,0-1,2 Гц) отличаются малой амплитудой колебания флаксмоций и обусловлены изменениями скорости движения эритроцитов в микрососудах, вызываемыми перепадами систолического и диастолического давления.

При амплитудно-частотном анализе ЛДФ-граммы рассматривался вклад (P, %) различных ритмических составляющих, который оценивался по их мощности в процентном отношении к общей мощности спектра флаксмоций.

Соотношение активных модуляций кожного кровотока, обусловленных миогенными и нейрогенным механизмами и дополнительных парасимпатических влияний на него рассчитывали как индекс флаксмоций: ИФМ= АLF/ (АНF+ АСF).

С целью выявления уровня реактивности микрососудов проводили функциональные пробы (дыхательную и окклюзионную), провоцирующие изменения микроциркуляции и ее регуляторных механизмов. Дыхательная проба (ДП) осуществ- лялась посредством задержки дыхания на высоте вдоха в течение 15 секунд. Данная проба вызывает активацию сосудосуживающих волокон симпатического звена автономной нервной системы, что приводит к спазму приносящих микрососудов и временному снижению кровотока.

Для оценки механизмов метаболической регуляции кровотока использовали окклюзионную пробу (ОП). Для этого осуществляли 3 минутное пережатие манжеткой тонометра участка на плече (выше места обследования). После прекращения компрессии сосудов верхней конечности в микрососудах развивается реактивная постокклюзионная гиперемия, характеризующая резерв капиллярного кровотока (РКК).

В дыхательной пробе оценивали процент снижения показателя микроциркуляции (ДП, %), в окклюзионной – резерв капиллярного кровотока (РКК) и время полувосстановления кровотока (Т ½, сек).

Статистический анализ результатов исследования проводился с помощью ППП «Statistica 6,0» (StatSoft Inc, 2002, США). В качестве порогового уровня статистической значимости было принято значение р=0,05. При исследовании связи двух признаков применялась ранговая корреляция по Спирмену.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В соответствии с критериями классификации Международной ассоциации по изучению головной боли [15] основная группа детей была разделена на 2 подгруппы: с эпизодической ГБН (ЭГБН) 82 ребенка (78,1 %) и хронической ГБН (ХГБН) 23 ребенка (21,9 %). На момент осмотра средний возраст детей с ГБН был в пределах 9,3±0,11 лет. Частота болевых дней при ЭГБН составила 8,8±0,3 дней в месяц и 105,6±3,4 дней в году, при ХГБН 17,1±0,3 дней в месяц и 205,2±3,4 – в году.

Из анамнестических данных выявлено, что дебют головных болей при ЭГБН приходился в среднем на возраст 7,2± 0,1 года, тогда как при ХГБН начало цефалгий было более ранним - 6,7 ± 0,23 года. Давность цефалгий при хронической ГБН превышала таковую при эпизодическом варианте (2,8±0,24 лет и 2,1±0,13 лет, соответственно).

Клиническая картина ГБН у этих детей характеризовалась двусторонней, преимущественно лобно-височной и лобно-теменной локализацией, давящего, сжимающего характера, умеренной интенсивностью, продолжительностью от 30 минут до нескольких часов, чаще возникающая во второй половине дня, редко сопровождающаяся тошнотой, фото- или фонофобией. Головная боль провоцировалась переутомлением в школе, эмоциональным напряжением, сменой погоды. При ЭГБН у большинства детей цефалгия проходила после отдыха, непродолжительного сна, а при ХГБН – после приема анальгетиков. Также присутствовали жалобы на нарушения сна, плохую переносимость изменений погодных условий, транспорта, головокружения, дискомфорт в шейном отделе позвоночника, астенические и неврозоподобные состояния.

Исследование показало, что у всех детей с ГБН присутствовали изменения со стороны церебральной гемодинамики. Установлено статистически значимое (р<0,01) увеличение Vmax в каротидном (средняя мозговая, передняя мозговая, интракраниальный отдел внутренней сонной, общая сонная артерии) и в вертебро-базилярном (задняя мозго- вая, основная, позвоночные артерии) бассейнах по сравнению с контрольной группой, отражающее склонность сосудов к ангиоспазму. Тогда как в группе детей с ХГБН отмечалось достоверное ускорение кровотока в средней мозговой, передней мозговой и основной артериях по сравнению с группой с ЭГБН (р<0,01).

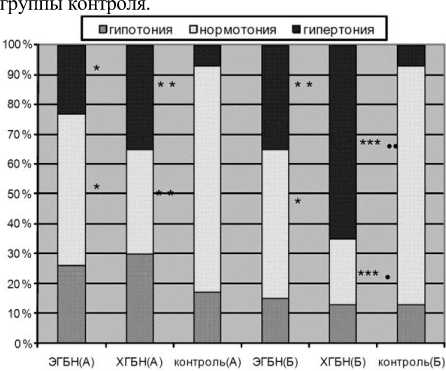

Оценка сосудистого тонуса артериального русла (RI) в каротидном и в вертебро-базилярном бассейнах выявила внутри группы с ЭГБН преобладание детей с нормотонией в обоих сосудистых бассейнах (51,2 % и 50 %, соответственно), но процент этих детей был в 1,5 раза меньше по сравнению с контрольной группой (р<0,05) (рис. 1). Около 1/3 всех школьников с ЭГБН имели повышенный сосудистый тонус преимущественно в вертебро-базилярном бассейне, что достоверно выше по сравнению со здоровыми сверстниками (р<0,01). Гипотония сосудов отмечалась у 24,4 % детей в каротидном бассейне и у 15 % – вертебробазилярном, что достоверно не отличалось от

Рис. 1. Сравнительная характеристика групп с ГБН в зависимости от тонуса артериокапиллярного русла А) в каротидном и Б) вертебро-базилярном бассейнах головного мозга: * уровень статистической значимости различий между основной группой и группой контроля, где:* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001; • уровень статистической значимости различий между подгруппами основной группы, где: • - p<0,05; •• - p <0,01

Группа больных с хроническим течением цефалгии напряжения отличалась статистически значимым преобладанием количества детей с повышенным тонусом сосудов преимущественно в вертебро-базилярном бассейне (65,2 %) по сравнению с группой контроля (р<0,001) и с группой ЭГБН (р<0,01). Число детей со сниженным тонусом статистически не отличалось от других групп. Тогда как процент детей с нормотонией в вертебро-базилярном бассейне (21,7 %) был достоверно ниже по сравнению с группой здоровых сверстников (р< 0,001) и с группой ЭГБН (р<0,05).

Cравнительный анализ RI показал, что гипотония сосудов более выражена в каротидном бассейне, а повышение сосудистого тонуса в вертебро-базилярном (особенно при хроническом течении цефалгии).

Оценка состояния кинематики потока показала наличие гиперкинетического кровотока у 52 % детей с ХГБН и у 28 % детей с ЭГБН. У детей с ЭГБН превалировал эукинетический тип гемодинамики, гипокинетический тип был выявлен у 6,1 % детей.

Признаки венозной дисгемии диагностированы у 95,2 % детей основной группы, причем выраженная степень нарушений наблюдалась у половины детей с ХГБН и лишь у 1/3 детей с ЭГБН, что свидетельствует о значительной роли венозной дизрегуляции в развитии ГБН и указывает на нарушение тонуса веномоторного центра со снижением компенсаторных возможностей венозных коллатералей. В то же время, у этих детей отмечался гиперкинетический тип кровотока на фоне повышенного тонуса артерий, что является компенсаторной сосудистой реакцией. В группе контроля было выявлено 16,7 % детей с легкими венозными нарушениями.

Нарушения регуляторных механизмов гемодинамики головного мозга у детей с ГБН выявлены при исследовании реактивности сосудистого русла в ответ на гиперкапнию и гипервентиляцию (табл. 1).

Таблица 1 Характеристика цереброваскулярной реактивности при проведении вентиляционных проб у детей 7-10 лет с различными вариантами течения ГБН

|

Показатель |

Эпизодическая ГБН |

Хроническая ГБН |

Контрольная группа |

|

n=82 |

n=23 |

n=30 |

|

|

Кр СО2, |

1,14±0,07* |

1,09±0,02*• |

1,31±0,006 |

|

у.ед. |

|||

|

Кр О2, |

0,24±0,01* |

0,4±0,01*•• |

0,3±0,01 |

|

у.ед. |

Примечание: * - уровень статистической значимости различий между основной группой и группой контроля, где: * p <0,001; • уровень статистической значимости различий между подгруппами основной группы, где: • p <0,01; •• p <0,001.

Снижение цереброваскулярной реактивности (ЦВР) за счет вазодилятаторного компонента у детей с головными болями напряжения отражает достоверное (р<0,001) снижение коэффициента реактивности на гиперкапнию (КрСО2), более выраженное при хроническом течении цефалгии.

При проведении пробы с гипервентиляцией отмечалось снижение ЦВР за счет вазоконстрикторного компонента в группе детей с эпизодическими ГБН, так как коэффициент реактивности на гипервентиляцию (КрО2) был достоверно ниже группы здоровых сверстников (р<0,001). При хроническом течении цефалгии напряжения, напротив, КрО2 был достоверно выше значения контрольной группы (р<0,001), что свидетельствует о смещении работы ауторегуляции мозгового кровообращения при гипервентиляции в сторону гиперконстрикторной реакции у этой группы детей.

Выявленное снижение реактивности мозговых сосудов в виде недостаточной вазодилатации, не обеспечивающей адекватного увеличения мозгового кровотока при гиперкапнии, а также недостаточность вазоконстрикции при гипервентиляции у детей с эпизодическими ГБН и избыточная церебральная вазоконстрикция при хронических ГБН, свидетельствует о нарушении как адаптационных, так и компенсаторных механизмов церебральной гемодинамики.

Исследование состояния микрогемоциркуляции у детей с ГБН выявило достоверное снижение уровня базального кровотока (ПМ) и уровня флакса (СКО), более выраженное при хроническом варианте цефалгии (р<0,01, р<0,001, соответственно) (табл. 2), что указывает на угнетение активных вазомоторных механизмов модуляции тканевого кровотока и преобладание симпатических влияний.

Амплитудно-частотный анализ ритмических составляющих колебаний тканевого кровотока у детей с ГБН показал резкое снижение амплитуды миогенных метаболических (VLF) и вазомоторных (LF) колебаний по сравнению с детьми контрольной группы (p<0,001), а в группе детей с ХГБН было выявлено достоверное снижение амплитуды вазомоторных волн по сравнению с группой ЭГБН (р<0,05).

В структуре ритмических составляющих общей мощности спектра в основной группе, как и в контрольной, преобладали волны очень низкочастотного диапазона (миогенные метаболические колебания), но процентный их вклад был ниже, чем у здоровых сверстников. (р<0,01). В то же время в основной группе выявлено усиление влияния на микроциркуляцию высокочастотных колебаний (дыхательных и пульсовых волн) (p<0,001). Этот факт подтверждается снижением уровня ИФМ в основной группе детей по сравнению с контролем (р<0,001).

Таблица 2

Показатели амплитудно-частотного спектра у детей 7-10 лет с различными вариантами течения ГБН

|

папа . „ Параметры |

Эпизодическая ГБН |

Хроническая ГБН |

| ■ Контрольная группа |

||

|

n=82 |

n=23 |

n=30 |

|||

|

Параметры микроциркуляции |

|||||

|

ПМ, перф.ед |

3,7±0,2 *** •• |

2,6±0,1*** |

5,4±0,09 |

||

|

СКО перф. ед. |

0,6±0,01*** ••• |

■■ |

0,4±0,02 *** |

2,4±0,07 |

|

|

ИФМ |

1,5±0,05 *** |

1,4±0,07 *** |

2,6±0,05 |

||

|

Амплитудно-частотный спектр |

|||||

|

VLF |

Амплитуда |

1,55±0,05 *** |

1,52±0,06*** |

3,47±0,06 |

|

|

Вклад (%) |

59,7±1,4 ** |

■■ |

59,1±1,3 ** |

64,8±0,4 |

|

|

LF |

Амплитуда |

1,14±0,04*** • |

0,99±0,02*** |

2,47±0,05 |

|

|

Вклад (%) |

32,7±1,3 |

■■ |

31,8±1,4 |

32,7±0,4 |

|

|

HF |

Амплитуда |

0,41±0,01 |

0,41±0,02 |

0,42±0,01 |

|

|

Вклад (%) |

4,5±0,3 *** |

■■ |

5,5±0,5*** |

0,99±0,06 |

|

|

CF |

Амплитуда |

0,34±0,02*** |

0,33±0,03*** |

0,52±0,01 |

|

|

Вклад (%) |

3,2±0,3*** |

■■ |

3,6±0,5** |

1,5±0,09 |

|

|

ДП, % |

30,9±1,6* |

27,7±3,5* |

42,9±1,6 |

||

|

РKK % |

296,6±9,2 *** |

■■ |

283±26,4*** |

455,43±8,62 |

|

|

(Т ½),сек |

8,2±0,32*** |

6,98±0,5*** • |

11,4±0,24 |

||

Примечание: * уровень статистической значимости различий между основной группой и группой контроля, где:* p <0,05; ** p <0,01; *** p <0,001; • уровень статистической значимости различий между ЭГБН и ХГБН, где: • p <0,05; •• p <0,01; ••• p <0,001.

При оценке уровня реактивности микрососудов с помощью функциональных проб, провоцирующих изменения микроциркуляции и ее регуляции у детей в основной группе выявлено достоверное снижение резерва капиллярного кровотока (РКК) и времени полувосстановления кровотока (Т ½) по сравнению с группой контроля (p<0,001). В результате анализа ДП выявлен достоверно более низкий процент снижения уровня кровотока в ответ на активацию симпатического звена автономной нервной системы по сравнению со здоровыми сверстниками (p <0,001). Такая низкая реакция кровотока в ответ на ДП отмечается при наличии выраженного исходного спазма приносящих микрососудов или венозном застое с включением венуло-артериолярных механизмов.

Анализируя корреляционные взаимоотношения между показателями церебральной гемодинамики и микроциркуляции, была установлена умеренная отрицательная связь между степенью венозных нарушений, тонусом артериокапил-лярного русла, степенью снижения цереброваскулярного резерва и уровнем базального кровотока, показателями, отражающими реактивность микрососудов (резерв капиллярного кровотока, Т ½) и (r = 0,35 и r = 0,68, соответственно). Это указывает на прямой однонаправленный характер степени нарушения церебральной и микроциркуляторной гемодинамики у детей 7-10 лет, страдающих головной болью напряжения вне зависимости от ее варианта.

Таким образом, в группе детей с ГБН выявлено снижение уровня микроциркуляции (более выраженное при хроническом варианте течения ГБН), обусловленное усилением симпатических влияний в регуляции тканевого кровотока, приводящее к спазму приносящих артериол и ограничению притока крови в микроциркуляторное русло, а также функциональное напряжение активных вазомоторных механизмов в регуляции тканевого кровотока и снижение функционального резерва микро-сосудистого русла вследствие развития венозного застоя крови, приводящее к уменьшению капиллярного кровотока.

Подводя итог полученным результатам, можно утверждать, что существенную роль в патогенезе цефалгического синдрома у школьников играют нарушения в регуляции церебральной гемодинамики с развитием ангиоспазма магистральных артерий и разнонаправленным изменением тонуса артериокапиллярного русла: снижением в каротидном бассейне и повышением в вертебробазилярном. Большую роль в развитии и прогрессировании головной боли напряжения играет нарушение венозного оттока из полости черепа и нарушение цереброваскулярной реактивности сосудов, в том числе и на микроциркуляторном уровне, что необходимо учитывать в лечении детей с головной болью напряжения.