Состояние донных отложений озера Кандры-Куль (Республика Башкортостан) в 2010 и 2012 годах

Автор: Шерышева Наталья Григорьевна, Ракитина Татьяна Анатольевна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Водные экосистемы

Статья в выпуске: 4-5 т.17, 2015 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты исследований донных отложений озера Кандры-Куль в 2010, 2012 гг. Выявлены типы илов и особенности их пространственно-временного распределения. Дана характеристика сезонной изменчивости структуры грунтов. Исследованы их водно-физические свойства, химические компоненты и сезонная динамика. Рассмотрены корреляции между свойствами среды и содержанием исследуемых компонентов. Установлены отдельные связи между глубиной, температурой, влажностью, рН среды, окислительно-восстановительным потенциалом и потерями при прокаливании, содержанием общего и минерального фосфора, общего железа, карбонатов.

Типы донных отложений, пространственно-временноe распространение, водно-физические свойства, химические компоненты, связи

Короткий адрес: https://sciup.org/148203988

IDR: 148203988 | УДК: 556:551.3.05

Текст научной статьи Состояние донных отложений озера Кандры-Куль (Республика Башкортостан) в 2010 и 2012 годах

В 2010 г. и 2012 г. экспедицией ИЭВБ РАН г. Тольятти проводилось комплексное исследование оз. Кандры-Куль с целью изучения гидрохимического режима и планктонных (бактерио-, фито-, протозоо- и метазоопланктон) и бентосных (бактериобентос) сообществ, и оценки его состояния по гидрохимическим и гидробиологическим данным [7 - 10].

Цель настоящих исследований – дать общую характеристику донных отложений озера, определить физико-химические параметры и выявить связи между ними.

РАЙОН И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование донных отложений проводили в составе комплексной экспедиции Института экологии Волжского бассейна РАН в 2010 г. (июнь, сентябрь) и в 2012 г. (май, июль, сентябрь). Грунтовая съемка осуществлялась на 25 станциях по всей площади водоема и включала зоны профундали (максимальные глубины 14,5-16 м), сублиторали с глубинами 7,7-9 м), открытой литорали (глубина 2-3 м) и литорали с зарослями высшей водной растительности (с глубинами 0,5-2,4 м).

Пробы донных отложений отбирали с поверхностных горизонтов (0-5 см) лотом (объем захвата 100 см3). Активную реакцию среды (рН), окислительно-восстановительный потенциал (Eh) и температуру в осадках измеряли рН-метром и ртутным термометром непосредственно при отборе проб. Для оценки окислительно-восстановительных условий в илах с учетом активной реакции среды (рН) применяли расчетный показатель, выраженный в rH2 (определяемый как Eh/29 + 2рН) [11]. Согласно [18] анаэробным

-

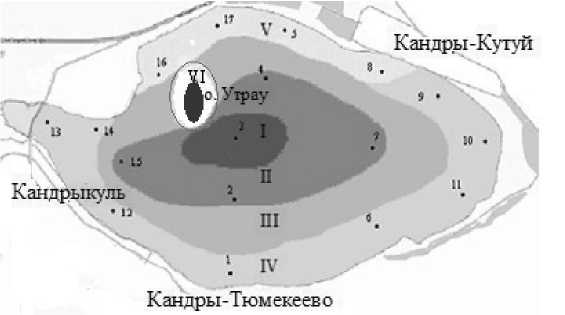

I - темно-серые и черные пелитовые маслянистые илы;

-

II - тонкодисперсные серые и черные илы;

-

III - серые и черные алевритовые илы с участками мелкопесчанистых илов;

-

IV - серые и черные песчанистые илы и заиленные пески с участками черных тонкодисперсных илов;

-

V - мелко- и среднезернистые пески;

-

VI - неисследованная зона.

Рис. 1. Схема расположения станций отбора проб [9] и распределения донных отложений оз. Кандры-Куль:

Пелагические станции: ст. 2, 4, 7 и 14 (с глубинами 8-9 м) и ст. 3 (глубина 14,5-16 м). Станции открытой литорали с глубиной 2-3 м: ст. 1, 5, 6, 8-14, 16 и 17. Дополнительные станции в заросшем мелководье (глубиной 0,5-1,5 м): в зарослях тростника в районе станций 10, 12, 13, 16 и 17. В зарослях тростника с рдестом узколистным около ст. 13 и с урутью около ст. 16; в зарослях водяной сосенки в районе ст. 11 и 12; в зарослях урути около ст. 10 ; в зарослях рогоза около ст. 9; в зарослях хары около ст. 13

условиям соответствует интервал 0 < rH2 > 12-13, микроаэробным – 12-13 < rH2 > 18-20, аэробным - rH2 > 20. В лабораторных условиях определяли влажность грунта (W, %) [1], гранулометрический состав [2, 12]. Идентификацию типов донных отложений проводили по классификации Кленовой М.В. [6] на основе процентного содержания частиц размером < 0,01 мм. Определение потери веса при прокаливании, содержания общего и минерального фосфора, суммарных карбонатов (Ск = СО2 + НСО3- + СО32), общего железа (лабильные кислотоэкстрагируемые формы) проводили широко применяемыми методами [1, 15, 19, 24].

Микроскопический анализ грунтов проводили на микроскопе BIOLAR при увеличении × 100 или × 150.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Типы донных отложений. На основании грунтовых съемок 2010 г. и 2012 г. в озере Кандры-Куль идентифицируются два основных типа донных отложений: пески и илы. Среди песков выявлены средне-, мелкозернистые заиленные пески. Разновидности илов представлены песчанистыми, алевритовыми и тонкодисперсными серыми и черными илами. По данным исследований [5] обнаружены участки мелководья, свободные от растительности, дно которых покрыто песчанисто-галечными и редко щебенисто-галечными (у абразионных берегов) образованиями.

В качестве особенностей донных отложений озера Кандры-Куль можно отметить разнообразие основных типов осадков и неоднородность их пространственного распределения (табл. 1). Так, локально на разных участках водоема обнаружены серые илы, плотно покрытые дрейсеной и условно обозначенные в табл.1 как «дрейсено-вые» (13А, 14А); мелкозернистые пески, обильно пронизанные осколками ракуши; макрофитные илы (ст. 10, 10А), черный сероводородный ил (ст.12), газирующие илы с интенсивным (ст. 9) и менее интенсивным (ст. 8) запахом ацетилена, а также илы с гнилостным запахом (ст. 13А, 14, 16), однородный плотный рыже-коричневый мелкозернистый песок (16А).

Тонкодисперсные пелагические серые и черные илы в зависимости от территориального расположения характеризуются изменением соотношений алевритовых и пелитовых фракций. Обращает на себя внимание разнообразие структуры тонких илов: в них присутствуют маслянистые и коллоидные образования, включения оливкового, зеленого, коричневого или рыжего цвета (окисленные гидроксиды железа). На всех пелагических станциях, за исключением самой глубоководной, обнаружены друзы дрейсены.

При микроскопическом исследовании в литоральных осадках, где, как правило, преобладает растительный детрит, в ряде случаев в массе обнаруживаются остатки зоопланктона. Из фрагментов фитопланктона присутствуют в большом количестве створки диатомовых водорослей, цианобактерии. Среди органического вещества животных организмов обнаружены простейшие, кладоцеры, коловратки, фрагменты насекомых.

Распределение донных отложений по площади дна озера. В глубоководной центральной части озера (глубина 14,5 м - 16 м) залегают тонкодисперсные гомогенные темно-серые или серые маслянистые илы (рис. 1). В пелагической зоне с глубинами около 7 - 9 м развиваются тонкодисперсные черные и серые илы.

Мелко- и среднезернистые пески сосредоточены в литорали на северном побережье озера. На северо-западном мелководье с глубиной 1 м в зарослях тростника обнаружен плотный мелкозернистый рыже-коричневый песок.

Серые илы, обогащенные растительным детри-

Таблица 1. Типы и структура донных отложений озера Кандры-Куль в мае-сентябре 2012 г.

|

Станция, глубина |

Биотоп |

Тип донных отложений |

Структура донных отложений |

|

Южный берег |

|||

|

1 2,3м |

Открытая литораль. Подводные заросли рдеста; на дне вегетирует роголистник. |

Черный блестящий мелкоалевритовый ил. |

В июле в верхних слоях ила формируются белесые прослои. Ил содержит остатки макрофитов и зоопланктона; в сентябре увеличивается содержание тонких фракций. |

|

6 3 м |

Открытая литораль. На дне - остатки макрофитов, дрейсена. |

Темно-серый мелкоалевритовый ил. Содержит много корней макрофитов. |

В мае верхний слой ила - темно зеленый, в сентябре формируется рыжий наилок. В микроструктуре преобладает грубый растительный детрит. К осени формируется тонкая пелитовая фракция. |

|

12 2,6 м |

Открытая литораль. На дне вегетирует водяная сосенка. |

Черный тонкодисперсный ил ( сероводородный ). В июне регистрируется интенсивный запах сероводорода. |

Однородный блестящий ил. В микроструктуре преобладает пелит, тонкий детрит и мелкие растительные остатки. |

|

12А 1,8 м |

Заросли водяной сосенки. |

Черный тонкодисперсный ил |

Маслянистый ил с серо-зеленым рыхлым наилком; образован пелитовыми частицами и тонким обильным растительным детритом. |

|

Восточный берег |

|||

|

9 1,9 м |

Заросли хары, рогоза, нитчатки; в июле -обильное вегетирование пузырчатки; встречаются створки дрейсены. |

Темно серый пелитовоалевритовый ил (газирующий ил). |

Грунт содержит остатки трубчатых растительных тканей, зоопланктона, беспозвоночных. В микроструктуре преобладает тонкий и грубый растительный детрит. В июле в грунте происходит интенсивное газообразование с запахом ацетилена. |

|

10 2,2 м |

Открытая литораль. На дне - заросли урути, пузырчатки, нитчатки; дрейсена |

Макрофитный алевритовый ил. |

Ил практически состоит из разлагающихся остатков макрофитов. В сентябре увеличивается фракция пелита и тонкого растительного детрита. |

|

10 А 1,5 м |

Заросли тростника, сосенки, рдеста роголистника; дрейсена |

Темно-серый песчанистый ил с остатки макрофитов; пронизан корнями растений. |

Ил жесткий крупинчатый. Осенью формируется черный ил с преобладанием пелитовой фракции. В микроструктуре преобладает растительный детрит. |

|

11 2,4 м |

Открытая литораль. На дне - заросли сосенки, ракуша. |

Серый алевритовомелкопесчанистый ил с белыми вкраплениями и верхним слоем зеленого цвета. |

В сентябре верхний слой - окисленный коричневого цвета; в толще -многочисленные фрагменты растительных тканей. В микроструктуре обнаружен тонкий и грубый растительный детрит. |

|

Северный берег |

|||

|

5 2,4 м |

Открытая литораль. Дно покрыто пузырчаткой. |

Темно серый мелкозернистый песок. |

Песок содержит растительный детрит, панцирные фрагменты зоопланктона, экземпляры дрейсен; к осени заиливается. В микроструктуре преобладают алевритовые частицы. |

|

5С 2,4 м |

Открытая литораль. В районе стока. Много осколков дрейсены. |

Серый мелкозернистый песок. |

Сверху - окисленный коричневый слой; в песке содержатся растительные и хитиновые фрагменты. |

|

8 2,1 м |

Открытая литораль. На дне залегает хара. |

Серый глинистый мелкозернистый песок с запахом ацетилена в июле. |

Плотный песок с коричневыми прослоями; в сентябре сверху образуется окисленный слой рыже-коричневого цвета; ил содержит остатки корневищ растений. |

|

17 2,1 м |

Открытая литораль. На дне вегетируют роголистник и сосенка. |

Темно-серый мелкозернистый песок с ракушей. |

Грунт обильно пронизан осколками ракуши. В сентябре образуется рыжий наилок,. В микроструктуре обнаруживается фракция тонкого детрита, хитиновые фрагменты. |

|

17 А 1 м |

Мелководье. Заросли тростника. |

Серый мелкозернистый песок сдрейсеной. |

В микроструктуре присутствуют следы детрита. |

Таблица 1. Типы и структура донных отложений озера Кандры-Куль в мае-сентябре 2012 г. (окончание)

Заиленные пески распространены вдоль восточного и южного побережий озера до глубин 1,5-2 м. На более глубоких участках водоема формируются песчанистые, серые, черные алевритовые илы.

Алевритовые илы в зоне открытой литорали озера можно рассматривать как переходный морфотип от фитальных биотопов (зарослей макрофитов) и зоны свободной от растительности к пелагическим сублиторальным и профундальным илам.

Наибольшим разнообразием морфологических проявлений донных осадков представлен юго-западный, западный и северо-западный сектор озера: серые и коричневые мелкозернистые пески, серые и черные алевритовые и тонкодисперсные илы.

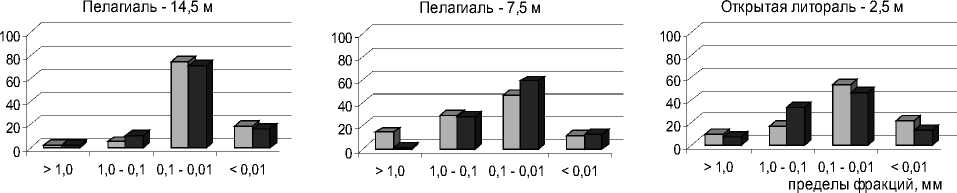

Гранулометрический состав донных отложений в литоральных (южный берег) и пелагических зонах оз. Кандры-Куль исследовали в июне и сентябре 2010 г. (рис. 2). Механический состав грунтов является основой типизации донных отложений. Фракционный состав донных осадков определяется в первую очередь дисперсностью седиментационного материала и гидродинамической активностью водных масс [3]. От его состава зависят плотность и влагоемкость донных отложений, влияющие на водообмен, скорость химических реакций и диффузии веществ, процессы физико-химического обмена и ряд биологических процессов в грунтах [16].

Для трех исследованных биотопов характерно преобладание алевритовой фракции размером 0,1 – 0,01 мм, максимально представленной в профундальных илах. Доля алевритовых частиц составляла 47-74% механического состава, увели-

□ июнь □ сентябрь

Рис. 2. Гранулометрический состав донных отложений озера Кандры-Куль в июне и сентябре 2010 г.

чиваясь от мелководных участков к глубоководным. Вклад пелитовых фракций (<0,01-0,05 мм), обладающих высокой степенью сорбции биогенных веществ, в профундальные, сублиторальные и литоральные илы изменяется несущественно.

На литорали (ст. 1) и в районе максимальной глубины (ст. 3) происходит снижение процентного содержания алевритовых и пелитовых фракций к осени, а на глубине 7,5 м (ст. 2), напротив, их содержание увеличивается. Разнонаправленность сезонных изменений фракционного состава донных осадков может быть вызвана особенностями качественного состава седиментационного материала и его динамики.

Исследование песчанистых грунтов на северо-восточном побережье озера показало доминирование песчаных частиц средних и мелких размеров 1 – 0,1 мм, доля которых в механическом составе достигает 82%.

Водно-физические свойства и компоненты химического состава.

Глубина в любом водоеме является фактором, систематизирующим пространственно-временную неоднородность распределения вещества в донных отложениях [13]. В озере Кандры-Куль увеличение глубины сопровождается уменьшением температуры, увеличением дисперсности отложений, сдвигом окислительно-восстановительных условий в сторону восстановительных. С глубиной происходит накопление в тонкодисперсных и в газирующих илах общего железа, о чем свидетельствуют положительные корреляции (R= 0,58; R= 0,96 при p < 0,05).

Диапазон изменения температуры в донных отложениях в период исследования на разных станциях озера составил от 9,0°С в сентябре в пелагических илах до 22,7°С в зарослях мелководий в июле. Наиболее прогреваемые участки в летние месяцы расположены в литоральных зонах и в зарослях восточного побережья. Повышение температуры в осадках сопровождается снижением содержания органического вещества (ППП) (от R = – 0,35 до R = – 0,78 при p < 0,05), обусловленные его минерализацией в результате активизации микробиологических процессов в летние месяцы.

Естественная влажность является важной характеристикой водно-физических свойств грунтов. Содержание влаги находится в функциональной связи с гранулометрическим составом [3]. В целом, в грунтах озера проявляется известная закономерность увеличения влажности от грубодисперсных осадков к тонким илам (табл. 2). Песчанистые осадки и заиленные пески обладают влажностью 26-65%, из них минимальной - плотный мелкозернистый рыже-коричневый песок (ст. 16А). В песчанистых и алевритовых илах влажность изменялась от 60% до 71%, в тонких серых и черных илах – от 64% до 93%. В летние месяцы происходило увеличение влажности по всему профилю водоема. Дальнейшие изменения осенью сопровождались увеличением или снижением влаги в различных мор-фотипах осадков, что вызвано пространственно-временной трансформацией отложений, обусловленной особенностями диагенеза [20], динамикой водных масс, локальными особенностями биотопов.

На фоне изменения структуры верхнего слоя ила «влажность отложений становится главным структурообразующим центром, влияющим на связи влажности с показателем рН среды» [13]. Наиболее выраженные обратные связи влажности с рН обнаружены в тонких серых (R= – 0,64 при p < 0,05) и алевритовых (R= – 0,54 при p < 0,05) илах. В трансформирующихся осадках, т.е. изменяющих в течение сезона свою структуру в сторону накопления тонких фракций, к которым относятся заиливающиеся пески и песчанистые илы, обнаруживаются достоверные положительные корреляции (R= + 0,45 при p < 0,05).

В 2010 г. исследовался объемный вес (отношение веса образца к его объему) грунтов озера. Объемный вес снижается от песков к илам. Так, его значения в песчанистых осадках составляли 1,62 г/см3, в серых пелагических и макрофитных илах - 1,3 г/см3 и 1,2 г/см3.

Активная реакция среды (рН) и окислительновосстановительный потенциал (rH2) являются важными показателями, характеризующими интенсивность химических, биологических процессов, протекающих в толще донных отложений. В водных экосистемах рН выступает важным фактором в карбонатном равновесии и в соотношении форм фосфора, железа.

В донных отложениях озера не обнаружено общих закономерностей рН с типами грунтов, что обусловлено на наш взгляд гетерогенностью осадков и деятельностью микроорганизмов. Можно отметить, что в мае 2012 г. в литоральных осадках складывались слабокислые условия среды (рН = 6,25 – 6,85), за исключением серых илов западного берега с нейтральными и слабощелочными грунтами (рН = 7,0 – 7,35). Для пелагических илов на глубоководных станциях характерны в основном нейтральные – слабощелочные значения среды (рН = 7,0 – 7,4).

В сезонной динамике происходит в основном снижение рН илов до слабокислых (рН = 6,5 – 6,9) в летние месяцы в результате активизации донной анаэробной микрофлоры и повышение в сентябре до нейтральных и слабощелочных значений (табл. 2). Однако, в слабокислых - нейтральных

Таблица 2. Средние значения физико-химических показателей (± доверительный интервал) донных отложений озера Кандры-Куль в мае-сентябре 2012 г.

|

Показатели |

Пелагические тонкодисперсные илы |

Тонкие илы с интенсивным газообразованием |

Серые илы |

Алевритовые илы |

Песчанистые илы, заиленные пески |

Песок |

|

Май |

||||||

|

Глубина, м |

11,2±3,5 |

2,3±0,5 |

2,3±0,2 |

4,2±3,8 |

2,2±0,3 |

2,2±0,1 |

|

Температура, °C |

10,2±2,8 |

12,8±0,5 |

14,1±0,2 |

13,5±1,5 |

13,6±2,7 |

15,2±2,1 |

|

pH |

7,21±0,16 |

6,83±0,15 |

7,38±0,05 |

7,00±0,40 |

6,48±0,44 |

6,81±0,16 |

|

ГН 2 |

11,1±2,1 |

11,5±0,9 |

12,7±0,6 |

11,4±1,5 |

13,4±0,0 |

13,3±0,9 |

|

Влажность, % |

68,6±7,5 |

66,2±0,3 |

70,4±0,7 |

69,6±5,9 |

65,0±9.8 |

36,9±8,5 |

|

Потери при прокаливании, % |

13,6±1,4 |

24,1±7,6 |

7,9 |

11,3±1,7 |

6,4±5,9 |

3,5±1,7 |

|

Карбонаты, мг С/г |

38,4±13,8 |

39,3±32,9 |

44,1 |

35,5±12,1 |

24,9±12,9 |

40,1±10,8 |

|

Fe общ, мг/г |

3,0±0,8 |

3,1±2,4 |

1,2±0,1 |

2,2±1,1 |

1,7±0,8 |

1,0±0,4 |

|

Р мин, мкг/г |

54,7±18,8 |

41,4±2,3 |

50,6 |

47,0±6,4 |

45,0±10,2 |

48,1±22,1 |

|

Р общ, мкг/г |

229,3±16,3 |

183,8±28,1 |

192,7 |

224,1±17,4 |

220,4±142, 9 |

239,4±74,0 |

|

Июль |

||||||

|

Глубина, м |

10,6±3,4 |

2,3±0,6 |

2,1±0,1 |

4,1±3,6 |

2,0±0,9 |

1,8±0,6 |

|

Температура, °C |

15,2±3,6 |

21,0±0,0 |

19,0±0,2 |

21,4±1,9 |

22,0±1,2 |

22,6±0,7 |

|

рН |

6,78±0,15 |

6,65±0,10 |

6,63±0,15 |

6,83±0,41 |

6,76±0,11 |

6,99±0,19 |

|

Н |

10,5±1,3 |

9,5±0,9 |

10,3±2,1 |

10,9±1,4 |

12,7±1,9 |

12,4±3,8 |

|

Влажность, % |

70,9±7,4 |

88,6±1,8 |

93,2±0,3 |

73,2±7,7 |

70,3±16,5 |

39,4±9,3 |

|

Потери при прокаливании, % |

13,3±4,0 |

11,2±1,2 |

13,6±0,5 |

12,0±1,6 |

11,4±1,4 |

3,7±0,7 |

|

Карбонаты, мг С/г |

34,5±10,2 |

37,2±34,1 |

40,7 |

31,2±9,5 |

26,0±5,7 |

23,6±9,2 |

|

Fe общ, мг/г |

3,5±1,6 |

3,9±3,6 |

2,5±1,0 |

3,2±0,5 |

2,1±0,8 |

1,1±0,4 |

|

Р мин, мкг/г |

29,6±29,4 |

62,6±44,5 |

62,7 |

71,9±50,1 |

39,7±17,2 |

51,0±23,6 |

|

Р общ, мкг/г |

295,1±27,9 |

355,3±52,0 |

393, 0±11,9 |

312,9±15,4 |

347,4±61,4 |

283,3±26,1 |

|

Сентябрь |

||||||

|

Глубина, м |

9,1±3,9 |

2,2±0,6 |

н. д. |

4,2-±3,7 |

1,8±1,0 |

1,7±0,8 |

|

Температура, °C |

12,9±0,6 |

13,6±0,2 |

н. д. |

13,5±0,2 |

13,3±0,6 |

12,7±0,5 |

|

рН |

7,48±0,21 |

7,13±0,24 |

н. д. |

7,19±0,40 |

7,29±0,33 |

7,44±0,33 |

|

Н |

12,6±1,6 |

10,2±2,4 |

н. д. |

13,8±1,9 |

15,3±2,4 |

16,4±3,6 |

|

Влажность, % |

72,9±6,82 |

62,2±0,4 |

н. д. |

65,7±5,5 |

79,9±11,0 |

45,8±12,7 |

|

Потери при прокаливании, % |

19,1±2,5 |

13,9 |

н. д. |

17,5±1,1 |

19,3±1,4 |

11,0±2,2 |

|

Карбонаты, мг С/г |

32,9±14,0 |

18,6 |

н. д. |

20,2±8,1 |

19,6±9,0 |

15,2±11,5 |

|

Fe общ, мг/г |

2,4±0,5 |

0,8 |

н. д. |

1,9±0,6 |

2,7±1,1 |

0,9±0,2 |

|

Р мин, мкг/г |

44,5±22,4 |

22,2 |

н. д. |

32,5±4,8 |

33,7±16,6 |

19,1±9,9 |

|

Р общ, мкг/г |

167,3±6,1 |

161,2 |

н. д. |

175,5±14,1 |

204,3±15,3 |

259,7±128,8 |

песках и песчанистых илах не регистрировалось летнего снижения рН; для них характерно последовательное увеличение в течение сезона до рН = 7,0– 8,0.

Распределение окислительно-восстановительного потенциала отложений контролируется, как известно, их механическим составом, скоростью аэробной деструкции органического вещества, содержанием кислорода в придонных слоях. По данным Н.И. Семенович [20] величина окислительно-восстановительного потенциала также в значительной степени связана с редукцией сульфатов в присутствии органического вещества различного генезиса. В заросшем мелководье озера восстановительные условия определяются также степенью разложения отмирающей растительности. Для донных отложений озера характерны анаэробные и микроаэробные (восстановительные) условия (табл. 2). С мая по июль во всех типах илов происходило снижение окислительно-восстановительного потенциала, обусловленное летней активизацией микрофлоры. При этом самые низкие значения (rH2 = 9) регистрировались в анаэробных пелагических илах, а также в илах, в которых интенсивно протекают анаэробные деструкционные процессы с газообразованием: в газирующих илах с запахом ацетилена (ст. 9) и в сероводородных (ст. 12) илах. В сентябре в результате осеннего перемешивания водной толщи окислительно-восстановительный потенциал в илах повышается, и устанавливаются в основном восстановительные условия. На мелководья в песчанистых илах (ст.16) и в песках (ст.16А) в сентябре регистрировались аэробные условия (rH2 = 18-24).

Из достоверных связей получены обратные корреляции rH2 с общим железом (R= – 0,60 при p < 0,05) в тонкодисперсных пелагических илах; с ППП (R= – 0,88 при p < 0,05) в серых илах и ППП (R= – 0,92 при p < 0,05) в газирующих илах. Почти во всех типах илов обнаружены отрицательные корреляции rH2 с общим и минеральным фосфором, при этом диапазон корреляций составляет от R= – 0, 35 до R= – 0, 69 (при p < 0,05). Исключение составляет газирующий ил с запахом ацетилена, где устанавливаются положительные корреляции rH2 с общим (R= 0,60 при p < 0,05) и минеральным (R= 0,40 при p < 0,05) фосфором.

Органическое вещество, определяемое по потерям при прокаливании (ППП) в течение весенне-летнего сезона изменялось в широких пределах – от 2,5 % в песчанистых осадках северного побережья до 28% в тонких детритных илах. В целом для озера сохраняются общеизвестные закономерности возрастания содержания органического вещества от грубозернистых осадков к тонкодиспергированным [20], а также влияния глубины озера на содержание органического вещества в осадках, характерного для неглубоких озер [13]. В экосистеме озера значимым факторам в накоплении органического вещества локально выступает водная растительность. Так, в илах, покрытых урутью и сосенкой (ст.11, 12, 16) регистрировалось увеличение ППП с мая по сентябрь от 3% до 20%, обусловленное поступлением органического вещества в донные отложения при разложении макрофитов. Максимальные значения ППП (21-28%) выявлены на мелководьях в илах, обильно покрытых погруженной мягкой водной растительностью (ст. 9, 12).

В сезонном изменении выявлена тенденция поступательного накопления органического вещества к осени во всех типах донных отложений (табл. 2). Исключение составляют илы с интенсивным газообразованием (ст. 9, 12). Для них характерно максимальное накопление органического вещества в мае (24,1±7,6%) и резкое его снижение в июле (11,2±1,2%) с незначительным увеличением в сентябре (13,9%). Это объясняется тем, что в летние месяцы повышение температуры и обилие питательных веществ создают на этих участках благоприятные условия для развития интенсивных анаэробных деструкционных процессов сульфатредукции и метаногенеза, о чем свидетельствует также снижение окислительновосстановительного потенциала rH2 в среднем с 12 до 10 (табл.2). Подобная тенденция изменения содержания органического вещества, но с меньшей интенсивностью, отмечена для глинистого песка (ст. 8). Здесь основную роль играют глинистые частицы, обладающие свойством сорбировать органическое вещество.

На основе корреляционного анализа выявлены специфичные связи ППП с некоторыми факторами среды. В микроаэробных серых и алевритовых илах отрицательные корреляции ППП и карбонатов (R = – 0,71; R = – 0,79 при p < 0,05) могут свидетельствовать о минерализации органического вещества, сопровождающейся увеличением потока НСО-3 со дна. Влажность выступает значимым фактором в накоплении органического вещества в тонкодисперсных илах (R = 0,69 – 0,71 при p < 0,05). По отношению к температуре выявлены отрицательные связи, особенно ярко выраженные в песчанистых илах и заиленных песках (R = – 0,51), в песках (R = – 0,71 при p < 0,05), в илах с газообразованием (– 0,78 при p < 0,05), обусловленные усилением микробиологической деструкции органического материала. В газирующих илах с запахом ацетилена обнаружена высокая отрицательная связь ППП с окислительно-восстановительным потенциалом среды (R = 0,92 при p < 0,05), по-видимому, возникающая в процессе метаногенеза.

Общий и минеральный фосфор. Содержание общего фосфора в донных отложениях в течение сезона составляло 119,2-443,2 мкг/г. При общей закономерности увеличения Робщ от крупнозернистых осадков к илам наблюдается возрастание его величин локально на участках, обогащенных растительным материалом. Реальным источником фосфора на таких участках является процесс отмирания некоторых видов погруженной водной растительности [13]. Так, наиболее обогащены Робщ серые и черные илы (ст. 12А, 13 - 15) в западном секторе озера, газирующие илы (ст. 9, 12), макрофитный ил (ст. 10) и алевритовопесчанистые илы (ст. 11) восточного побережья. Концентрированию фосфатов в тонкозернистых слабощелочных песках (ст. 17, 17А) в сентябре, расположенных на аэрированном мелководье, может способствовать жизнедеятельность фосфа-таккумулирующих бактерий, которые наиболее активно развиваются в обогащенных питательными веществами средах с рН 7,1-9,4 [21].

Установлена прямая зависимость концентрации фосфора в грунтах от содержания в них кислотоэкстрагируемого железа [23]. В условиях экосистемы озера такая зависимость проявляется в серых и алевритовых илах (R = 0,79 при p < 0,05). В пелагических илах с железистыми образованиями (ст. 1 - 4, 7, 15) содержание общего фосфора обусловлено сорбцией фосфатов гелевыми комплексами железа [13]. Наблюдалось высокое содержание Робщ в мае в глинистых песках с рН 6,6 (ст.8), что обусловлено ростом сорбции фосфатов на глинах при понижении рН илов [13].

Содержание минерального фосфора изменяется в пределах от 4,1 мкг/г до 112,8 мкг/г. Доля Рмин в общем фосфоре в среднем составляет 17,7±2,7% и не превышает 44 % от общего, что свидетельствует о преобладании в донных отложениях озера органических форм фосфора. Максимальные концентрации Рмин сосредоточены в пелагических илах (ст. 4, 15) и в газирующих илах на ст. 9. Следует отметить высокое содержание Рмин в песках северного берега на станции 5С, расположенной в районе жидкого стока с водосборной территории.

Выявлены положительные связи минерального фосфора с содержанием карбонатов в тонкодисперсных илах (R = 0,65; R = 0,75 при p < 0,05). Такие высокие корреляции могут давать апатитовые формы (соединения фосфора, связанные с кальцием) минерального фосфора [3] вследствие адсорбции и соосаждения с карбонатами.

В сезонной динамике для общего фосфора характерно увеличение во всех илах его концентраций в июле и снижение в сентябре (табл. 2). Напротив, в сезонной динамике минерального фосфора обнаружено три тенденции в зависимости от типа отложений. В глубоководных тонкодисперсных илах содержание минерального фосфора изменяется противоположно общему. В литоральных алевритовых илах и в зоне метаногенеза (ст. 9) минеральный фосфор увеличивается в июле и уменьшается в сентябре. В трансформирующихся осадках (ст. 11, 16, 10А), концентрации минерального фосфора к осени постепенно снижаются.

Общее железо. В 2012 г. содержание Fe общ в донных отложениях в мае - сентябре варьировало от 0,53 мг/г до 5,73 мг/г сухого грунта (табл. 2). Соединения железа связаны с тонкими частицами отложений, наиболее гигроскопичными [13], что обуславливает их накопление в глубоководных зонах водоема. Влажность оказывает немаловажное влияние на накопление Fe общ., о чем свидетельствует прямая корреляция (R =. 0,73 при p < 0,05). Максимальных концентраций (4,30 - 5,37 мг/г) Fe общ достигает в илах, имеющих влажность 72 - 94%: глубоководных пелагических (ст. 2, 3), сероводородных (ст. 12, 16) и в черных маслянистых (ст. 12А) илах. В пелагических тонкодисперсных илах железо концентрируется в виде коллоидных образований. Минимальные концентрации Fe общ. (0,53 - 0,93 мг/г) содержатся в плотных песках северного побережья. В территориальном распределении тонких илов на литорали, обогащенных железом, важным фактором выступает температура (R = 0,68 – 0,90 при p < 0,05), по-видимому, за счет увеличения скорости окислительно-восстановительных реакций. Корреляции общего железа с окислительно-восстановительным потенциалом рассмотрены выше.

В сезонном отношении выявляется общая тенденция увеличения Fe общ в июле и снижение в сентябре (табл. 2), что контролируется водным и окислительно-восстановительным режимом в грунтах. Другим фактором является вегетирование некоторых макрофитов (камыш, роголистник), которые накапливают железо [14]. Исключение составляет ил (ст. 16), в котором повышается содержание железа к осени за счет трансформации структурных элементов с накоплением тонкого детрита и пелитовых частиц, а также повышения влажности в результате седиментационных процессов.

По данным 2010 г. железо в донных отложениях озера в июне – сентябре находилось преимущественно в восстановленной форме Fe(II). На разнотипных участках водоема в течение исследованного периода концентрации Fe(II) составляли от 84,5% до 100% от общего.

Цикл железа в донных отложениях тесно связан с циклом фосфора, как было рассмотрено выше. Гидроокислы железа (лабильное железо) на поверхности донных отложений считаются основными соединениями, сорбирующими фосфаты в аэробных условиях [14].

Суммарное содержание карбонатов (СО2 + НСО3" + СО32") в течение исследованного периода изменяется в пределах от 1,2 мгСк/г до 58,5 мгСк/г сырого ила. В озере обнаружены грунты, аккумулирующие карбонаты (Ск = 44,1-58,5 мг/г), расположенные преимущественно в зарастающих биотопах. К ним относятся серые илы и пески, на дне которых развиваются плотные заросли хары (ст. 8, 14). Хара, отличающаяся обильной кальциевой инкрустацией, после отмирания обогащает отложения карбонатным веществом [10, 22]. Макрофитные илы (ст. 10) обогащаются карбонатами при разложении биомассы макрофитов. В мелкозернистом песке с ракушей (ст. 17) источником карбонатов служат обильные скопления осколков ракуши. Максимальное количество карбонатов (58,5 мгСк/г) обнаружено в газирующих илах с запахом ацетилена (ст. 9), расположенных в зарослях хары, рогоза, пузырчатки, нитчатки.

Из главных связей карбонатов с компонентами, кроме фосфора, следует отметить обратные корреляции с железом, наиболее проявленные в тонкодисперсных пелагических илах (R = – 0,61 при p < 0,05).

В сезонной динамике происходит четко выраженное снижение карбонатов, за исключением станций 6 и 16, на которых залегают трансформирующиеся илы, значительно изменяющие структуру в результате накопления тонкодисперсных детритных частиц.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Донные отложения озера сформированы песками и илами разнообразного состава. Для водоема характерно неоднородность их территориального распределения, обусловленная условиями среды. В качестве специфических особенностей можно отметить локально сформированные морфотипы: сероводородный ил, газирующий ил с запахом ацетилена, макрофитный ил, илы плотно покрытые дрейсеной. Особую группу составляют трансформирующиеся илы, которые значительно изменяют свою структуру в течение сезона в процессе диагенеза.

Важными факторами в формировании грунтового комплекса, химического состава и территориальной зональности на мелководье и литорали является высшая водная растительность, а также согласно полученным данным [9], интенсивные микробиологические процессы. В сезонной динамике структуры осадков выявлена тенденция накопления тонких частиц и изменения соотношения детритных фракций различного генезиса.

На основе корреляционного анализа установлена значимость влияния температуры и влажности на распределение и накопление органического вещества (ППП) и железа. Выявлена неоднозначность связей между свойствами среды и химическими компонентами донных отложений в морфотипах разного механического состава. Обнаружены корреляции в тонкодисперсных илах, не характерные для других типов осадков.

Авторы признательны администрации и сотрудникам НП «Кандры-Куль» за помощь в организации и проведении полевых работ. Особую благодарность авторы выражают к.г.н. Л.А. Вы-христюк за ценные замечания и советы при подготовке статьи.

Список литературы Состояние донных отложений озера Кандры-Куль (Республика Башкортостан) в 2010 и 2012 годах

- Аринушкина Е.В. Руководство по химическому анализу почв. Москва: Изд-во Московского университета, 1970. 487 с.

- Буторин Н.В., Зиминова Н.А., Курдин В.П. Донные отложения верхневолжских водохранилищ. Л.: Наука, 1975. 159 с.

- Выхристюк Л.А., Варламова О.Е. Донные отложения и их роль в экосистеме Куйбышевского водохранилища. Самара, 2003. 174 с.

- ГУ ДООПТ РБ. Отчет о НИР № 1 «Рыбоводно-биологическое обоснование (РБО) проведения рыбоводно-акклиматизационных работ на озере Кандры-Куль». Договор подряда № 1-09. Уфа, 2010. 52 с.

- ГУП НИИБЖД РБ. Отчет о НИР. Оценка современного состояния озера Кандры-Куль в природном парке «Кандры-Куль» и разработка мероприятий по устранению отрицательных последствий антропогенного воздействия на озерную экосистему. Государственный контракт 024/2007. Уфа, 2007. 234 с.

- Зайков Б.Д. Очерки по озероведению. Ленинград: Гидрометеорологическое изд-во, 1960. 240 с.

- ИЭВБ РАН. Отчет о НИР. Абиотические характеристики и состояние планктонных и бентосных сообществ озера Кандры-Куль в 2010 г. Тольятти, 2011. 127 с.

- ИЭВБ РАН. Отчет о НИР. Выявление тенденции и характера межсезонной пространственно-временной изменчивости абиотических (физических и гидрохимических) параметров водной толщи и трофического статуса оз. Кандры-Куль в 2012 г. Тольятти, 2013а. 59 с.

- ИЭВБ РАН. Отчет о НИР № 01/12 от 01.12.2012. Проведение гидробиологических исследований планктонных сообществ бактерий, простейших (инфузорий) и водорослей (фитопланктона) озера Кандры-Куль в 2012 г. Тольятти, 2013б. 139 с.

- ИЭВБ РАН. Отчет о НИР договор № 08/12 от 20.12.2011 г. Анализ состояния оз. Кандры-Куль в 2012 г. по данным о физико-химических параметрах среды и развитии планктонных сообществ гидробионтов. Тольятти, 2013в. 91 с.

- Кузнецов С.И., Дубинина Г.А. Методы изучения водных микроорагнизмов. М.: Наука, 1989. 288 с.

- Кузяхметов Г.Г., Мифтахова А.М., Киреева Н.А., Новоселова Е.И. Практикум по почвоведению//Учебное пособие. Уфа: РИО БашГУ, 2004. 120 с.

- Мартынова М.В. Донные отложения как составляющая лимнических экосистем/Ин-т водных проблем РАН. М.: Наука, 2010. 243 с.

- Мартынова М.В. Железо и марганец в пресноводных отложениях. Монография. М., 2014. 215 с.

- Новиков Ю.В., Ласточкина К.О., Болдина З.Н. Методы исследования качества воды водоемов. М.: Медицина, 1990. 400 с.

- Паламарчук И.К. Грунты дна и их роль в речных водохранилищах//Гидробиол. журн. 1972. Т. 8. № 1. С. 118-127.

- Реестр особо охраняемых природных территорий Республики Башкортостан. Уфа: Гилем, 2010. 414 с.

- Романенко В.И. Микробиологические процессы продукции и деструкции органического вещества во внутренних водоемах. -Л.: Наука, 1985. -295 с.

- Романенко В.И., Рыбакова И.В., Соколова Е.А., Лайош Вереш. Вариант диффузионного метода определения свободной углекислоты, карбонатов, сульфидов в воде и донных отложениях в закрытом сосуде//Гидробиол. журн., 1990. Т 26. № 5. С. 64-69.

- Семенович Н.И. Донные отложения Онежского озера. Л., Наука, ленингр. отд. 1973. 104 с.

- Чикин С.М. Фосфатаккумулирующие бактерии природных и сточных вод: Автореф. дисс. … канд. биол. наук. Пермь, 1998. 24 с.

- Якушко О.Ф. География озер Белоруссии. Минск: Вышэйш. Шк. 1981.223 с.

- Huan P.M., Liav W.K. The nature of a shield lake sediment//Intern. Rev. gesamte Hydrobiol. 1977. Bd. 62, № 3. Р. 329-336.

- Lovley, D.R., Phillips, E.J.P. Organic matter mineralization with reduction of ferric iron in anaerobic sediments//Appl. Environ. Microbiol., 1986. V. 51. P. 683-689.

- Jacobsen J.S. Sorption of phosphate by Danish lake sediments//Vatten. 1977. № 3. Р. 290-297.