Состояние дуба черешчатого в озеленительных насаждениях Ташкента

Автор: Дубенок Н.Н., Гниненко Ю.И., Ларина Г.Е., Ефимов О.Е., Серая Л.Г.

Журнал: Лесохозяйственная информация @forestry-information

Рубрика: Зарубежная информация

Статья в выпуске: 3, 2020 года.

Бесплатный доступ

Дуб черешчатый является интродуцентом в среднеазиатском регионе. В последние годы там зафиксирован ряд случаев поражения дуба опасными фитофагами. Однако обследование состояния дуба черешчатого в озеленительных посадках Ташкента позволило установить, что ухудшение состояния деревьев в основном связано с изменением почвенных условий в результате хозяйственного воздействия.

Дуб черешчатый, почвенные условия, вредные организмы

Короткий адрес: https://sciup.org/143172989

IDR: 143172989 | УДК: 631.4 | DOI: 10.24419/LHI.2304-3083.2020.3.13

Текст научной статьи Состояние дуба черешчатого в озеленительных насаждениях Ташкента

Состояние дуба черешчатого в озеленительных насаждениях Ташкента / Н.Н. Дубенок, Ю.И. Гниненко, Л.Г. Серая, Г.Е. Ларина, – DOI 10.24419/LHI.2304-3083.2020.3.13. – Текст: электронный // Лесохозяйственная информация : электронный сетевой журнал. – 2020. – № 3. – С. 139–149. URL:

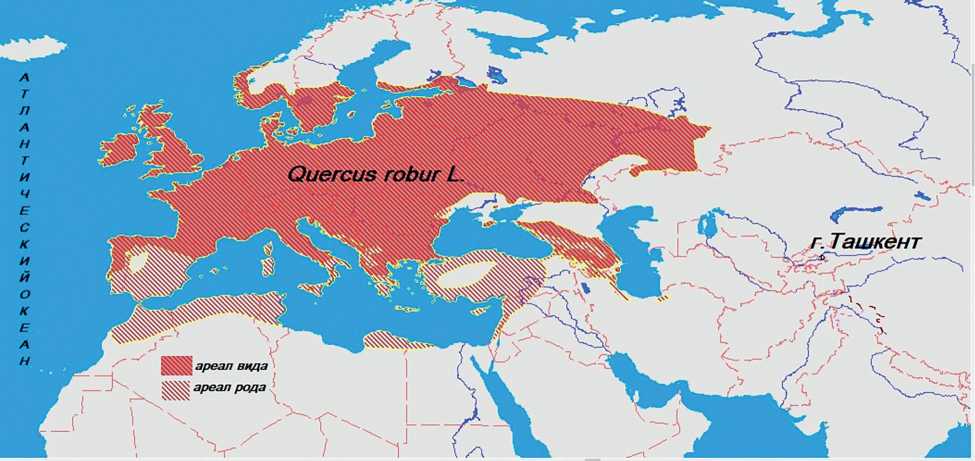

Дуб черешчатый ( Quercus robur L.) естественно произрастает от Западной Европы до Южного Урала (рис. 1). На востоке граница его ареала лишь частично охватывает западную часть Казахстана. Интродукция в среднеазиатский регион Quercus robur L., а также других древесных пород, таких как Pinus рallasiana (Lamb.) Holmboe, P. eldarica (Medw.) Silba, Juniperus virginiana L. Sophora japonica (L.) Schott, началась давно.

Впервые работы с использованием культур дуба в Центральной Азии были проведены в конце XIX – начале XX в. Так, в 1894 г. в Маргиланском уезде (сейчас Ферганская обл.) осуществлялись горно-лесомелиоративные работы с использованием акации белой (робинии певдоакации), ай-ланта, каркаса кавказского и дуба черешчатого.

Культуры дуба высаживали на территории лесных дач в Аманкутане и Акташе (Узбекистан) для облесения горных селевых бассейнов [3]. При этом дуб, в отличие от акации белой, из искусственных посадок не переходит в естественные лесные сообщества. Кроме того, дуб черешчатый широко применяли при озеленении Ташкента,

Бишкека и Алма-Аты. В 1896 г. в Ташкенте была создана знаменитая дубовая роща; часть деревьев, высаженных в то время, сохранилась до настоящего времени.

Дуб черешчатый прекрасно акклиматизировался в новом для него регионе и в озеленительных посадках чувствовал себя очень хорошо*. Уже в 52 года на лёссовидных суглинистых сероземах при орошении высота дуба достигала 20 м, а диаметр – 0,5 м, что превышает данные параметры для растений этого вида в естественных условиях произрастания. Существует и опыт посадок дуба при горно-лесомелиоративных работах.

Длительное время дуб черешчатый в Центральной Азии характеризовался не только высокими темпами роста, но и практически полным отсутствием вредителей и болезней в насаждениях. Однако в начале 2000-х гг. в озеленительных посадках Бишкека были замечены сильные повреждения листвы в кронах дуба. Определение видовой принадлежности вредителя сначала вызвало некоторые трудности, но вскоре удалось установить, что это дубовый минирующий пилильщик Profenusa pygmaea Klug, 1816 (Hymenoptera: Tenthredinidae). Отсутствие

Масштаб 1:50 000 000

Рис. 1. Ареал рода Quercus и вида – дуб черешчатый Quercus robur (по данным [1, 2])

опыта защиты дуба от этого вредителя в городских условиях не позволило быстро принять адекватные меры. Это привело к тому, что вредитель уже в течение нескольких лет наносит сильные повреждения дубам в Бишкеке [4]. Из столицы Кыргызстана пилильщик начал распространяться и в другие города региона. В 2013–2014 гг. он нанес существенный ущерб дубам в озеленительных посадках Алма-Аты [5]. По-видимому, этот новый для среднеазиатского региона вредитель постепенно начнет расширять свое присутствие там, где произрастает его кормовое растение – дуб черешчатый. В ближайшие годы он может появиться и в городах Узбекистана, в том числе Ташкенте.

Во избежание этого следует вести постоянные наблюдения за состоянием дубовых насаждений и не допускать критический уровень их ослабления, создающий благоприятные условия для поражения болезнями и заселения вредителями.

Цель исследования – определить причину ухудшения состояния некоторых деревьев дуба черешчатого в Ташкенте.

Материал и методика

В августе 2019 г., по просьбе Академии наук Узбекистана, нами было проведено обследование старовозрастных зеленых насаждений Ташкента в связи с ухудшением состояния дуба. На участке площадью 1 га, где осуществлялась оценка состояния дуба, в начале 2019 г. был удален верхний слой почвы и проведено сплошное бетонирование с оставлением пристволовых кругов радиусом менее 40 см. К моменту обследования на участке произрастало несколько ослабленных и усыхающих дубов.

Оценку состояния выборки из 6 дубов (в возрасте около 100 лет, высотой 25–30 м и диаметром 40–60 см) провели с использованием 6-балльной шкалы санитарного состояния деревьев [6]. Степень поражения (повреждения) фитофагами и фитопатогенами установливали по 4-балльной шкале, где: 1 – слабая степень поражения (поражено до 25% побегов); 2 – средняя степень (26–50%); 3 – сильная степень (51–75%); 4 – сплошное поражение (76–100%) [7].

С каждого дерева дуба из нижней части крон взяли по 2 ветви, с них обрезали все облиствлен-ные веточки 2–3-го порядка, этикетировали и поместили в специальные контейнеры, в которых доставили в лабораторию. В лабораторных условиях провели подсчеты имеющихся на них особей ложнощитовок и определили степень поражения листвы мучнистой росой.

Одновременно отобрали почвенные и растительные образцы (ветви, кору и корни дуба), которые были доставлены в специализированные лаборатории для инструментального анализа. Отбор образцов осуществлен с использованием следующих методик – ГОСТ 28168–89, ГОСТ 17.4.3.01–83, ГОСТ 29269–91 [8, 9].

Выделение микромицетов проведено традиционными методами микробиологии и фитопатологии (посев на твердые агаризованные среды, влажная камера, метод приманок) в лабораторных условиях на базе отдела патологии декоративных и садовых культур ВНИИ фитопатологии [10–12]. Видовая принадлежность выделенных изолятов установлена на основании культурально-морфологических признаков по определителям для соответствующих таксономических групп [13–15]. Терминология приведена в соответствии с Index Fungorum [16].

Физико-химические свойства почвы влияют на разнообразие микробиома и состояние высших растений, т.е. определяют важнейшие параметры среды обитания организмов. В отобранных образцах почвы были оценены основные показатели: макро- и микроэлементы, уровень кислотности, содержание органического вещества и некоторых тяжелых металлов. Для инструментального анализа использовали поверенные приборы: рН-метр/иономер «Эксперт-001» с электродной системой, состоящей из набора ионоселективных электродов «ЭЛИС» и вспомогательного хлорид-серебряного электрода; прибор-анализатор серии АМТ 03; фотометр фотоэлектрический КФК-3-»ЗОМЗ»; цифровой детектор радиации QUARTEX RD8901. Погрешности выполнения анализов не превышали приведенные в ОСТ 41-08-212–04. Ошибка методик составляла ±10% [17].

Обработка полевых данных проведена методом математической статистики с помощью программного пакета MS Excel 2013, использованы методы описательной статистики, корреляционный, регрессионный и дисперсионный анализы [18]. Статистические значения исследуемых показателей получены на 95%-м уровне значимости.

Результаты и обсуждение

В результате обследования озеленительных насаждений дуба черешчатого в Ташкенте дубовый минирующий пилильщик Profenusa pygmaea и наносимые им повреждения не были выявлены. Опрос работников озеленения также подтвердил отсутствие повреждений крон этим вредителем. Большинство деревьев дуба находится в хорошем состоянии. На молодых дубах в некоторых пунктах отмечена повышенная численность дубовой ложнощитовки Parthenolecanium rufulum Ckll. Неудовлетворительное состояние дуба чаще всего зафиксировано в тех местах, где из-за проведенных градостроительных работ (асфальтирование территории, прокладка траншей и т.п.) нарушены условия его произрастания.

Так, на обследованном нами забетонированном участке со свободными от бетона приствольными кругами радиусом менее 40 см в условиях высоких температур корневая система оказалась закрыта прогреваемым слоем бетона, и корни не получали необходимого количества воды, т.е. были «запечатаны». Вследствие этого произошло быстрое ухудшение санитарного состояния деревьев. Во время обследования часть старовозрастных деревьев (33,3% обследованных) была отнесена нами к 4-й категории состояния (усыхающие) и столько же (33,3%) – к 3-й категории состояния (сильно ослабленные). Кроме того, на большинстве листьев обнаружены личинки дубовой ложнощитовки Parthenolecanium rufulum Ckll. На многих деревьях листья в той или иной степени были поражены мучнистой росой – возбудитель Microsphaera alphitoides Gr. et Maubl. (табл. 1).

Анализ листвы показал, что и мучнистая роса дуба, и ложнощитовка, несмотря на присутствие в сборах, не могли стать причиной ухудшения состояния обследованных деревьев. Личинки ложнощитовки активно сосут сок из листьев дуба, вызывая образование некротических пятен, иногда довольно многочисленных. Большое число питающихся личинок на листьях дубов может привести к усилению образования некротических пятен на листьях.

Таблица 1. Визуальная диагностика листьев дуба черешчатого из озеленительных посадок Ташкента (сбор 11.08.2019)

|

№ дерева |

Количество листьев в сборе, шт. |

Доля листьев, % |

Примечание |

|||

|

всего |

с некрозами |

с личинками щитовки |

с некрозами |

с личинками щитовки |

||

|

1 |

75 |

46 |

29 |

61,3 |

38,7 |

Мучнистой росы не отмечено; все листья очень мелкие |

|

2 |

32 |

32 |

32 |

100 |

100 |

Средняя степень поражения мучнистой росой; на отдельных листьях отмечены небольшие некротические пятна; листья нормально развиты |

|

3 |

41 |

41 |

41 |

100 |

100 |

Мучнистой росы не отмечено |

|

4 |

70 |

70 |

11 |

100 |

15,7 |

Доля полностью погибших листьев 84,3% |

|

5 |

45 |

45 |

45 |

100 |

100 |

Мучнистой росы не отмечено |

|

6 |

46 |

46 |

46 |

100 |

100 |

Слабая степень поражения мучнистой росой |

Особи этого фитофага также встречаются на ветвях дубов (табл. 2). Отметим, что в период сборов на ветвях присутствовали щитки самок, но личинок было сравнительно мало, так как осенний переход с листьев на ветви еще только начался. Корреляционной зависимости между возрастом растения (80–120 лет) и обилием щитков имаго дубовой ложнощитовки не установлено (r < 10%). Осенью, перед началом листопада, все личинки щитовки переберутся с листьев на веточки, где весной возобновят питание.

По визуальным признакам растения дуба отнесены к разным категориям состояния: № 1 – к 3-й, № 2 – к 4-й. Микологический анализ образцов тканей ветвей, корней и почвы из корневой зоны дубов показал большое разнообразие грибов в составе комплекса патогенных и сапрофитных микроорганизмов (табл. 3).

Выделенный комплекс включал микро-мицеты следующих родов: на элементах

Таблица 2. Энтомологический анализ ветвей из кроны дубов на присутствие имаго дубовой ложнощитовки

|

№ дерева |

Среднее число щитков на побеге длиной 10 см, экз. |

Возраст дерева (ориентировочно), лет |

|

1 |

0,22 |

100 |

|

2 |

1,55±0,7 |

120 |

|

3 |

1,39±0,2 |

80 |

|

4 |

0,46±0,1 |

100 |

|

5 |

0 |

100 |

|

6 |

0,42 |

100 |

|

7* |

11,7±6,5 |

15 |

* Это дерево произрастает на другой территории.

растений – Acremonium , Alternaria , Аspergillus Fusarium , Paecilomyces , Phoma , Talaromyces ; в почве – Alternaria , Clonostachys , Fusarium , Rhizopus .

В ветвях дуба 3-й категории состояния (№ 1) были определены Alternaria sp., Fusarium

Таблица 3. Результаты микологического анализа образцов

Из корней растения с сильными повреждениями (образец № 2) выделен с высокой ЧВ (до 40%) гриб Talaromyces , а также бактерии (ЧВ 20%) и плесневые грибы рода Paecilomyces (ЧВ 20%). Это подтверждает негативное воздействие урбанизации на посадки дуба. В корневой шейке определен гриб Phoma sp., развитие которого характеризуется образованием некротических пятен в лубе, а затем отмиранием коры выше корневой шейки. Заболевание имеет очаговый характер, приводит к усыханию молодых растений – фомоз сеянцев и черенков растения.

Поражения и некротические пятна на ветвях и лубе в нижней части ствола молодого дуба представлены на рис. 2.

В проанализированных образцах почвы показатель рНвод равен 7,8–8,0, что соответствует щелочной среде (табл. 4). Для дуба черешчатого оптимальный диапазон рН составляет 4,5–7,0. Тем не менее дуб произрастает как на щелочных, так и на кислых почвах. Он относится к мезотро-фам (средняя требовательность к плодородию почвы), нитрофосфорофилам и калиефосфоро-филам; солевынослив.

Рис. 2. Поражения и некротические пятна на ветвях и лубе в нижней части ствола молодого дуба

Таблица 4. Результаты анализа образцов почвы из ризосферы (Рз) и корневого кома (Кр)

|

Показатель |

Рз |

Кр |

Документы на методику измерения |

|

Водородный рН (Н2О) |

7,81 |

8,04 |

ГОСТ 26483–85 |

|

Содержание органического углерода, % |

0,85 |

0,69 |

ГОСТ 26483–85 |

|

Окислительно-восстановительный потенциал, мксм/см |

330 |

319 |

ГОСТ 26423–85 |

|

Содержание водорастворимых солей, мг/кг |

164 |

159 |

ГОСТ 26423–85 |

|

Азот нитратов (N-NO3), мг/кг |

61 |

104 |

ГН 2.1.7.2041–06 ГОСТ 26107–84 |

|

Азот обменного аммония (N-NH4), мг/кг |

0,001 |

0,001 |

ФР.1.31.2013.14150 |

|

Фосфор (Р2О5), мг/кг |

22 |

10 |

ГН 2.1.7.2041–06 ГОСТ 27753.5–88 |

|

Калий (К2О), мг/кг |

51 |

23 |

ГН 2.1.7.2041–06 ГОСТ 27753.6–88 |

|

Медь, мг/кг |

12,5 |

12,1 |

ФР.1.31.2013.14150 |

|

Натрий, мг/кг |

61,6 |

62,5 |

ГОСТ26488–85 |

|

Кальций, мг/кг |

31,40 |

41,20 |

ПНД Ф16.1.8–98 ГОСТ 27753.10–88 |

|

Свинец, мг/кг |

8,86 |

8,36 |

ГН 2.1.7.2041–06 |

|

Магний, мг/кг |

1253 |

1400 |

ГОСТ 26424–85 |

|

Карбонаты (CO32-), мг/кг |

1,32 |

2,05 |

ГОСТ 26424–85 |

|

Сульфиды (сера, S2-), мг/кг |

0,0090 |

0,0013 |

ГОСТ 26490–85 |

|

Радиационный фон, мкР/ч |

13 |

23 |

ГН 2.1.7.2041–06 |

В почве наблюдается дефицит азота, особенно калия и фосфора. Соотношение азота, калия и фосфора в ризосфере – 3:1:2, в почве корневого кома – 10:1:2. В образцах почвы определен избыток магния и высокий уровень содержания водорастворимых солей, в том числе натрия. Соотношение обменных кальция/ магния превышает единицу, что указывает на неблагоприятное влияние магния на почвенное плодородие (диспергирование глины, глыбистость структуры). Определено крайне низкое содержание аммиачного азота, что свидетельствует о подавлении процесса гуму-сообразования вследствие переуплотнения почвы, высоких температур, плохого дренажа и состава микроорганизмов, в том числе обилия патогенов. Это, в свою очередь, угнетает процесс нитрификации и ухудшает обеспеченность растений азотом. В результате декоративность растений снижается, что выражается в потемнении листьев, уменьшении их размеров, свертывании и сморщивании молодых листьев, краевом некрозе.

Заключение

Анализ неудовлетворительного состояния дуба черешчатого в зеленых насаждениях Ташкента показал, что оно обусловлено комплексом причин, главной из которых является бетонирование территории, нарушающее условия произрастания деревьев. Старые деревья не смогли приспособиться к этим изменениям, и начался процесс их хронического ослабления. Это может не только привести к гибели деревьев, но и будет способствовать созданию условий для успешного вселения на территорию города дубового минирующего пилильщика, который начал расселение в регионе Центральной Азии.

Для улучшения состояния дубовых насаждений необходимо выполнить следующие мероприятия по оздоровлению и уходу за ослабленными деревьями в существующих посадках:

-

V создать условия для нормализации почвенно-гидрологических условий произрастания деревьев путем устройства приство-ловых кругов диметром не менее 2 м;

-

V снять и заменить верхний 0-10-сантиметровый слой почвы на плодородный почвогрунт, осуществлять капельное орошение (контроль полива и степени промачивания грунта);

V стимулировать рост корневой системы путем внесения универсальных органоминеральных удобрений и корневых подкормок препаратами на основе индо-лилмасляной и нафтилуксусной кислот (например, гетероауксин, корневин или их аналоги) и/или гидроксикоричной кислоты (например, циркон или аналог);

-

V осуществлять контроль фитопатогенов и стимулирование биологической активности ризосферы с применением бактериальных препаратов на основе бактерии Pseudomonas ;

-

V обеспечить систематические наблюдения за состоянием дубов и принятие, в случае необходимости, исчерпывающих мер по их защите от мучнистой росы, дубовой ложнощитовки и других вредных организмов;

-

V осуществлять фитосанитарный мониторинг проникновения на территорию Узбекистана дубового минирующего пилильщика.

Список литературы Состояние дуба черешчатого в озеленительных насаждениях Ташкента

- Ларина, Г.Е. Реестр программ для ЭВМ "EXPERTISE" [Электронный ресурс] / Г.Е. Ларина, А.В. Мыценко, Д.Г. Стасев. - 2004. - Режим доступа: https://patentinform.ru/programs/reg-2016618563.html, 2004

- Состояние лесных генетических ресурсов в регионе Центральной Азии. Страновой доклад республики Узбекистан [Электронный ресурс]. - 2014. - Режим доступа: 2014. http://www.fao.org/3/i3825e/i3825e75.pdf.

- Выявление и оценка видового и внутривидового биоразнообразия лесных пород: методич. пособие / А. Кайимов, Е.С. Александровский [и др.]. - Ташкент: ЦАТКС-ГРР, 2002.

- Темиркул кызы, К. Оценка вредоносности наиболее опасных видов филлофагов древесно-кустарниковых насаждений в условиях г. Бишкека / К. Темиркул кызы // Наука и новые технологии Кыргызстана. - 2018. - № 1. - С. 1-7.

- Развитие лесной энтомологии в Казахстане / Н.Ж. Ашикбаев, Н.С. Мухамадиев, Г.Ж. Мендiбаева, М.Б. Темiржанов, Н.К. Куанышбаев // Актуальные проблемы устойчивого развития лесного комплекса: Междунар. научно-практич. конф. - II т. - Алматы: Айтумар баспасы, 2018. - С. 42-46.

- Санитарные правила в лесах Российской Федерации. Лесное законодательство Российской Федерации: сб. норм. правовых актов. - М.: Росгипролес, 1999. - С. 310-329.

- Диагностические признаки основных вредителей и болезней древесных и кустарниковых видов растений, контроль их развития с использованием материалов мониторинга состояния зеленых насаждений города Москвы / Л.Н. Мухина, А.В. Егорова, А.Г. Серая, О.Б. Ткаченко, Н.А. Авсиевич. - М.: НИА-Природа, 2006. - 356 с.

- Основные способы и приемы отбора образцов для фитопатологических исследований декоративных и садовых культур: методич. рекомендации / Г.Е. Ларина, Л.Г. Серая, Е.В. Бондарева, И.Н. Калембет. - Большие Вяземы: ФГБНУ ВНИИФ, 2019. - 27 с.

- Мозолевская, Е.Г. Методы лесопатологического обследования очагов стволовых вредителей и болезней леса / Е.Г. Мозолевская, О.А. Катаев, Э.С. Соколова. - М.: Лесн. пром-сть, 1984. - 152 с.

- Звягинцев, Д.Г. Методы почвенной микробиологии и биохимии / Д.Г. Звягинцев. - М.: изд-во МГУ, 1991. - 304 с.

- Теппер, Е.З. Практикум по микробиологии / Е.З. Теппер, В.К. Шильникова, Г.И. Переверзева. - М.: Дрофа, 2004. - 256 с.

- Бондарева, Е.В. Сравнительный анализ классических лабораторных методов выделения представителей рода Phytophtora из почвы и растений / Е.В. Бондарева, И.Н. Калембет // Аграрная наука. - Спецвыпуск. - 2019. - Т. 1. - С. 113-117.

- Саттон, Д. Определитель патогенных и условно-патогенных грибов / Д. Саттон, А. Фотергилл, М. Ринальди. - М.: Мир, 2001. - 468 с.

- Ainsworth & Bisby's. Dictionary of the Fungi / P.M. Kirk, P.F. Cannon, G. David, J.A. Stalpers. - CAB International, 2001. - 655 p.

- Seifert, K, The genera of Hyphomycetes. CBS-KNAW Fungal Biodiversity Centre/ К. Seifert, G. Morgan-Jones, W. Gams, В. Kendrick. - Utrecht: The Netherlands, 2011. - 997 p.

- Index Fungorum Partnership. [Электронный ресурс]. - 2020. - Режим доступа: http://www.indexfungorum.org.

- Практикум по агрохимии: учеб. пособие; 2-е изд. / В.Г. Минеев, В.Г. Сычев, О.А. Амельянчик [и др.]. - M.: изд-во МГУ, 2001. - 689 с.

- Дворецкий, М.Л. Пособие по вариационной статистике (для лесохозяйственников) / М.Л. Дворецкий. - М.: Лесн. пром-сть, 1971. - 103 с.