Состояние функции эндотелия при артериальных реконструкциях в эксперименте в зависимости от вида синтетических заплат

Автор: Калинин Р.Е., Сучков И.А., Герасимов А.А., Мнихович М.В., Пшенников А.C.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4 т.10, 2015 года.

Бесплатный доступ

На основании модели L-NAME-индуцированной эндотелиальной дисфункции в сочетании с оперативным вмешательством на магистральных артериях лабораторного животного проведен анализ изменения уровня стабильных метаболитов оксида азота и С-реактивного белка на фоне коррекции препаратами различных фармакологических групп и их комбинации. Проведена оценка морфологических изменений артериальной стенки в зоне реконструкции при использовании различных типов синтетических материалов.

Оксид азота, с-реактивный белок, эндотелиальная дисфункция, эндотелиотропная терапия.

Короткий адрес: https://sciup.org/140189824

IDR: 140189824

Текст научной статьи Состояние функции эндотелия при артериальных реконструкциях в эксперименте в зависимости от вида синтетических заплат

К настоящему времени накоплен значительный опыт реконструктивно-восстановительных операций на магистральных артериях, однако проблема выбора наилучшего материала для восстановления целостности артериальной стенки до сих пор является одной из главных в сосудистой хирургии [7]. Неотвратимым последствием операций на магистральных артериях являются процессы гиперплазии интимы (ГИ) с формированием рестеноза в послеоперационном периоде. ГИ является причиной тромбоза в 15–50% случаев после сосудистых реконструкций в течение первого года после операции [8]. Одной из основных причин развития ГИ является эндотелиальная дисфункция (ЭД) [3, 6]. Её коррекция в реконструктивной хирургии магистральных артерий может привести к снижению частоты развития ГИ и улучшению отдаленных результатов данных вмешательств [1]. На современном этапе накоплен значительный опыт использования различных лекарственных препаратов с целью коррекции ЭД [2, 4–5, 9, 11–12]. Однако имеются лишь единичные работы, посвященные использованию комбинации лекарственных средств в коррекции ЭД, практически отсутствуют данные о влиянии нестероидных противовоспалительных препаратов на функциональное состояние эндотелия. Остается малоизученной реакция артериальной стенки при использовании различных видов синтетических материалов.

Цель исследования: оценка биохимического и морфологического статуса артериальной стенки на фоне ЭД при артериальных реконструкциях в условиях эксперимента при использовании различных видов синтетических заплат.

Материалы и методы

Исследование проведено на 64 беспородных котах массой 3–4 кг. Животные содержались в условиях вивария. Все исследования проводились с соблюдением принципов, изложенных в «Конвенции по защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и других научных целей» (Страсбург, 1986) и приказе министерства высшего и среднего специального образования СССР №742 от 13 ноября 1984 г.

Животные были разделены на 4 группы: 1 контрольная и 3 опытных. В первый день исследования проводили забор крови из подкожных вен передней конечности животного в количестве 5 мл в стерильные пробирки для определения уровня стабильных метаболитов оксида азота (нитратов и нитритов) и С-реактивного белка (СРБ).

Для моделирования ЭД у всех животных использовали N-нитро-L-аргинин метиловый эфир (L-NAME), который вводили ежедневно один раз в сутки внутрибрюшинно в дозе 25 мг/кг в течение 7 дней. В качестве подтверждения постановки модели L-NAME-индуци-рованной ЭД осуществляли повторный забор крови животного для определения вышеперечисленных показателей.

На 10 день от начала эксперимента под наркозом выполнялось оперативное вмешательство – аллопластика брюшного отдела аорты. В пределах группы (n = 16) животным в качестве материала для аллопластики использовались заплаты из дакрона (n = 8) и политетрафторэтилена (ПТФЭ) (n = 8). Во время оперативного вмешательства для профилактики тромботических осложнений животным вводился раствор гепарина натрия в дозе 220 Ед/кг.

Калинин Р.Е., Сучков И.А., Герасимов А.А., Мнихович М.В., Пшенников А.С. СОСТОЯНИЕ ФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ ПРИ АРТЕРИАЛЬНЫХ РЕКОНСТРУКЦИЯХ

В ЭКСПЕРИМЕНТЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА СИНТЕТИЧЕСКИХ ЗАПЛАТ

Животным контрольной группы эндотелиотропная терапия не проводилась.

В первой опытной группе в качестве эндотелиотроп-ной терапии применялся розувастатин (крестор, «Астра Зенека ЮК Лимитед», Великобритания) в дозе 0,4 мг/кг 1 р/д энтерально, начиная с 1 суток послеоперационного периода.

Во второй опытной группе в качестве эндотелио-тропной терапии применялась комбинация L-аргинина (вазотон, «Алтайвитамины», Россия) в дозе 25 мг/кг с розувастатин в дозе 0,4 1 р/д энтерально, начиная с 1 суток послеоперационного периода.

В качестве эндотелиотропной терапии в третьей опытной группе применялся мелоксикам (мовалис, «Boehringer Ingelheim», Германия) в доз 0,125 мг/кг 1 р/д энтерально в течение первых 10 дней послеоперационного периода.

Использовались минимальные из терапевтических доз основных препаратов, пересчитанные с учётом соотношения поверхности тела биологического объекта к его массе по общепринятой формуле межвидового переноса доз с использованием коэффициентов пересчёта в зависимости от массы тела по Freireich at al. и Улановой И.П. [10].

Для определения биохимических показателей, характеризующих функциональное состояние эндотелия, забор крови по описанной выше методике проводили через 10 дней, 1, 3, 6 месяцев после выполнения оперативного вмешательства.

Через 6 месяцев проводилась эвтаназия животного с последующим забором участка аорты и синтетической заплаты для проведения морфологического исследования.

Результаты и обсуждение

В ходе исследования были получены следующие результаты. Исходный уровень стабильных метаболитов оксида азота (нитратов и нитритов) в сыворотке крови не имел достоверных различий (табл.1). На фоне введения L-NAME отмечается снижение уровня NO, что подтверждает постановку модели ЭД. На фоне применения розува-статина и комбинации розувастатина с L-аргинином отмечается стимуляция уровня оксида азота с максимумом к 6 месяцам по сравнению с контрольной группой (табл. 1), при этом имеет место достоверный уровень различий между контрольной и третьей (розувастатин+L-аргинин)

группами (p < 0,05). Применение мелоксикама приводит к повышению уровня секреции по сравнению с контрольной группой, однако данное значение не достоверно и не достигает исходного уровня NO (табл. 1).

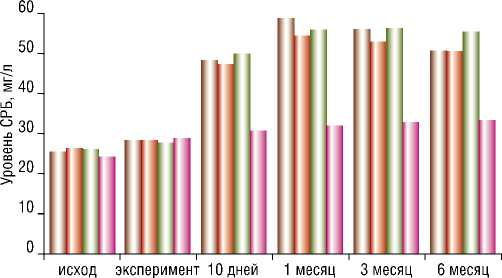

СРБ является одним из маркеров системной воспалительной реакции, в физиологических концентрациях способен оказывать непосредственное проатерогенное действие у человека. Исходный уровень СРБ во всех группах сопоставим и не имеет достоверных различий (рис. 1). На фоне постановки модели (введение L-NAME + оперативное вмешательство) отмечается повышение уровня СРБ, с резким скачком данного показателя к 1 месяцу эксперимента (рис. 1), что подтверждает развитие воспалительного ответа после проведении оперативного вмешательства. Однако на фоне общей тенденции к увеличению уровня СРБ, у группы животных, получавших мелоксикам, отмечается достоверное снижение данного показателя в сроки от 8–10дней наблюдения до 6 месяцев (рис. 1).

При морфологическом исследовании зоны артериальной реконструкции были получены следующие результаты. В контрольной группе стенка сосуда утолщена в результате интерстициального отека всех слоев, определяется истончение эндотелия, сморщивание эндотелио-цитов. Интима рельефная, неравномерно утолщена, с явлениями гиперплазии, с выраженными дистрофическими изменениями и наличием разволокнения волоконного каркаса, что создает наличие оптически пустых ячеек, признаки плазморрагии. Эндотелий неравномерно расположенный, с набуханием отдельных клеток (табл. 2).

■ ■ Контрольная ■ ■ Розувастатин+1_-аргинин

I ■ Розувастатин I ■ Мелоксикам

Рис. 1. Уровень СРБ в различные сроки эксперимента

Табл. 1. Уровень стабильных метаболитов оксида азота в процессе эксперимента (мкмоль/л)

|

Группа |

Временной интервал |

|||||

|

Исход |

Эксперимент |

10 дней |

1 месяц |

3 месяца |

6 месяцев |

|

|

Контрольная |

14,55 ± 2,19 |

10,91 ± 2,36 |

9,05 ± 1,89 |

9,94 ± 2,25 |

10,54 ± 2,82 |

11,04 ± 2,18 |

|

Розувастатин |

14,51 ± 2,19 |

10,76 ± 1,54 |

12,07 ± 2,11 |

13,49 ± 1,72 |

14,03 ± 2,55 |

15,20 ± 2,8 |

|

Розувастатин+ L-аргинин |

15,96 ± 2,11 |

11,2 ± 1,85 |

13,97 ± 2,23* |

17,01 ± 2,48* |

19,02 ± 3,19* |

19,26 ± 2,37* |

|

Мелоксикам |

15,66 ± 1,83 |

10,91 ± 1,24 |

12,19 ± 1,73 |

13,71 ± 1,52 |

14,53 ± 1,55 |

14,78 ± 1,54 |

Примечание: *– значимое отличие от контрольной группы (p < 0,05).

Калинин Р.Е., Сучков И.А., Герасимов А.А., Мнихович М.В., Пшенников А.С.

СОСТОЯНИЕ ФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ ПРИ АРТЕРИАЛЬНЫХ РЕКОНСТРУКЦИЯХ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА СИНТЕТИЧЕСКИХ ЗАПЛАТ

Табл. 2. Морфометрические показатели толщины оболочек сосудов у экспериментальных групп

|

Оболочка сосуда (мкм) |

Группы лабораторных животных |

|||

|

контрольная |

розувастатин |

розувастатин+ L-аргинин |

мелоксикам |

|

|

Средняя толщина интимы |

87,8 ± 3,1 |

80,8 ± 13,2 |

75,3 ± 5,7 |

73,1 ± 6,8 |

|

Средняя толщина медии |

242,3 ± 11,8 |

218,6 ± 11,3 |

209,2 ± 28,1 |

206,3 ± 16,9 |

|

Средняя толщина адвенти-ции |

128,5 ± 16,6 |

126,3 ± 11,3 |

125,7 ± 23,5 |

122,6 ± 18,7 |

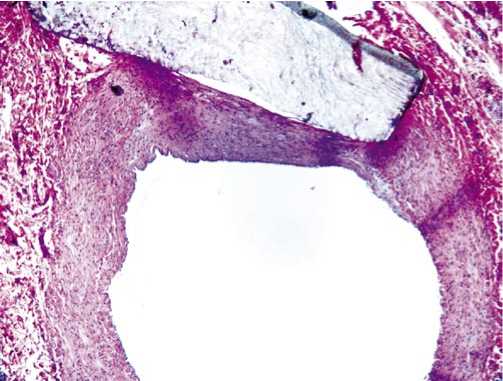

Внутренняя эластическая мембрана сформирована, прерывиста, очагово утолщена и базофильна. Клеточная реакция на протез со стороны адвентиции выраженная, проявляющаяся в основном выраженной диффузной полиморфноклеточной инфильтрацией с минимальным количеством клеток рассасывания и макрофагов. В опытных группах, где проводилась эндотелиотропная терапия (розувастатин и розувастатин+L-аргинин), все слои артериальной стенки четко дифференцируются. Интима, как в области прилежащей к протезу, так и на всем протяжении сосуда ровная, гладкая, плотная, явления отека не обнаруживается (рис. 2).

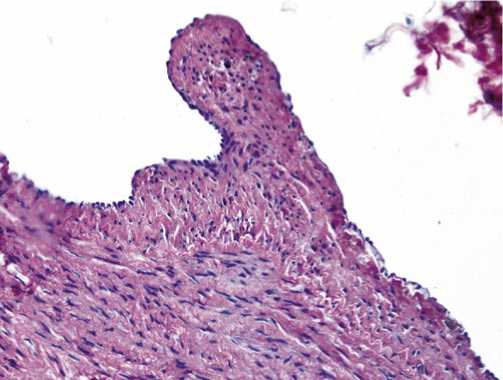

Признаки гиперплазии не выражены. Интима покрыта на всем протяжении эндотелием, эндотелиоциты уплощенные, ядро базофильное, цитоплазма тонкая, с нежной эозинофилией. Средняя толщина интимы в этих группах достоверно снижается по сравнению с группой контроля (табл. 2). В адвентиции и средней оболочке воспалительной инфильтрации не обнаруживается, отмечаются единично полнокровные сосуды адвен-тиции. В зоне протезирования, определяется очаговая макрофагально-плазмоцитарная инфильтрация. Редко встречаются клетки инородных тел. В группе, где препаратом коррекции ЭД выступал мелоксикам, в месте прилежания ткани протеза к медии и интиме, четко определяется умеренно выраженная гиперплазированная интима (табл. 2). В данной группе определяется следующий феномен: на фоне умеренно гиперплазированной интимы, определяются колбовидные утолщения интимы, покрытые уряженным слоем эндотелия, которые вдаются в просвет сосуда. Создается впечатление «паппиломатоза интимы». В очагово гиперплазированной интиме волокна располагаются таким образом, что создается впечатление окончатости (рис. 3).

Клеточная реакция на ткань протеза умеренно выраженная, в основном проявляющаяся распределением полиморфноклеточного экссудата по прилежащему краю протеза и вокруг собственных сосудов адвентиции.

Следует отметить, что характер морфологических изменений артериальной стенки не зависит от характера

Рис. 2. Поперечный срез артериального сосуда с элементами ткани протеза с очаговой умеренной макрофагальной инфильтрацией в зоне протеза и единично полнокровными сосудами адвентиции. Окраска гематоксилином и эозином. х 50

Рис. 3. Колбовидные утолщения интимы, с окончатым расположением гладкомышечных волокон. Эндотелий в виде плоских клеточных тяжей, выстилает внутреннюю поверхность сосуда. Окраска гема- использованного синтетического материала (дакрон или политетрафторэтилен). Не было выявлено достоверных различий в тканевых реакциях и специфичности изменений при использовании данных материалов.

Выводы

-

1. Характер морфологических изменений артериальной стенки не зависит от вида использованного синтетического материала (дакрон или политетрафторэтилен).

-

2. Применение комбинации розувастатина с L-аргинином в качестве эндотелиотропной терапии приводит к достоверному увеличению уровня стабильных метаболитов оксида азота (II) и снижению толщины гиперплазированной интимы в зоне артериальной реконструкции.

-

3. Эффективность применения комбинации эндоте-лиотропных препаратов выше, чем использование монотерапии ЭД,

-

4. Использование мелоксикама ведет к снижению уровня СРБ, как одного из интегральных показателей системного воспалительного ответа, при этом в морфологической картине имеет место колбовидное утолщение интимы, создающее эффект «папилома-тоза» внутренней выстилки сосуда.

Калинин Р.Е., Сучков И.А., Герасимов А.А., Мнихович М.В., Пшенников А.С. СОСТОЯНИЕ ФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ ПРИ АРТЕРИАЛЬНЫХ РЕКОНСТРУКЦИЯХ

В ЭКСПЕРИМЕНТЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА СИНТЕТИЧЕСКИХ ЗАПЛАТ

Список литературы Состояние функции эндотелия при артериальных реконструкциях в эксперименте в зависимости от вида синтетических заплат

- Калинин Р.Е. Эффективность L-аргинина в лечении атеросклероза артерий нижних конечностей и профилактике рестеноза зоны реконструкции/Р.Е.Калинин, И.А. Сучков, А.С. Пшенников, А.А. Слепнев//Вестник Ивановской медицинской академии. -2013. -Том 18, №2. -С.18-21.

- Калинин Р.Е. Методы стимуляции секреции оксида азота у больных облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей с позиции коррекции эндотелиальной дисфункции/Р.Е. Калинин, А.С. Пшенников//Вестн. Нац. Медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова. -2011. -Т.6, №3. -С.12-15.

- Калинин Р.Е. Эндотелиальная дисфункция: роль в хирургии атеросклероза артерий нижних конечностей/Р.Е. Калинин. -Saarbrucken (Deutschland): Lambert Acad. Publ., 2011. -241 с.

- Калинин Р.Е. Динамика некоторых биохимических показателей у больных с облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей в различные сроки после реконструктивных операций/Р.Е. Калинин, И.А. Сучков, А.А. Никифоров, А.С. Пшенников//Российский медико-биологический вестник им. акад.И.П. Павлова. -2012. -№1. -С. 41-44

- Калинин Р.Е. Медикаментозная коррекция функционального состояния эндотелия у пациентов с облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей/Р.Е. Калинин, И.А. Сучков, А.С. Пшенников, А.А. Никифоров//Казанский медицинский журнал. -2013. -Том 94. -№2. -С.181-185.

- Киричук В.Ф. Дисфункция эндотелия/В.Ф. Киричук, А.И. Глыбочко. -Саратов: Изд-во СГМУ, 2008. -110 с.

- Клиническая ангиология: руководство в 2-х т./под ред. А.В.Покровского. -М.:Медицина, 2004.

- Курьянов П.С. Гиперплазия интимы в зоне сосудистого анастомоза/П.С. Курьянов, А.С. Разуваев, В.Н. Вавилов//Ангиология и сосудистая хирургия.-2008. -Т.14, №4. -С. 146-151.

- Сучков И.А. Коррекция эндотелиальной дисфункции: современное состояние проблемы (обзор литературы)/И.А.Сучков//Российский медико-биологический вестник им. акад. И.П. Павлова. -2012. -№4. -С.151-157

- Руководство по экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических веществ/под ред. Р.У. Хабриева. -2-е изд. -М.: Медицина.2005. -832 с.

- Antoniades C. Rapid, direct effects of statin treatment on arterial redox state and nitric oxide bioavailability in human atherosclerosis via tetrahydrobiopterin-mediated endothelial nitric oxide synthase coupling/C. Antoniades, C. Bakogiannis, P. Leeson et al.//Circulation. -2011; 124 (3): 335-345

- Nussmeier N.A. Complications of the COX-2 inhibitors parecoxib and valdecoxib after cardiac surgery/N.A. Nussmeier, A.A. Whelton, M.T. Brown et al.//N Engl J Med. -2005; 352 (11):1071-80.