Состояние гемостаза при замещении дефектов костей свода черепа

Автор: Сбродова Л.И., Дьячков А.Н., Гордиевских Н.И.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2005 года.

Бесплатный доступ

Работа выполнена на 15 взрослых беспородных собаках обоего пола в возрасте от года до трех лет, которым моделировали, а затем устраняли методом чрескостного дистракционно-компрессионного остеосинтеза патологию плоских костей свода черепа. Установлено, что после наложения аппарата на голову и резекции фрагмента костей черепа происходят изменения свертывающей активности крови. Установлено, что свертываемость крови повышается в связи с потреблением еѐ факторов на регенераторные процессы и восстанавливается только после снятия аппарата.

Череп, резекция, дефект, гемостаз, эксперимент

Короткий адрес: https://sciup.org/142120828

IDR: 142120828

Текст научной статьи Состояние гемостаза при замещении дефектов костей свода черепа

Применение чрескостного остеосинтеза для замещения дефектов костей свода черепа, к тому же стимулирующего мозговое кровообращение за счет образования экстра- и интракраниальных анастомозов, позволило добиться положительных результатов при лечении больных с последствиями травм головного мозга и нарушениями мозгового кровообращения.

Из литературных источников известно, что система гемостаза, как одна из наиболее лабильных систем организма, при черепномозговой травме резко изменяет свою актив- ность. В то же время крайне мало публикаций, посвященных изучению свертывающей системы крови при дистракционном остеосинтезе. Тем более, нет исследований, раскрывающих состояние гемостаза при замещении дефектов костей черепа методом дозированной дистракции.

В связи с этим нами проведено изучение свертывающей и фибринолитической систем крови при замещении дефектов костей свода черепа путем дозированного перемещения в нем полнослойного костного фрагмента на питающей ножке.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Работа выполнена на 15 взрослых беспородных собаках обоего пола в возрасте от года до трех лет, которым моделировали, а затем устраняли методом чрескостного дистракционнокомпрессионного остеосинтеза дефект костей свода черепа.

Методика операции. На голову собаки накладывали кольцо аппарата Илизарова, производили разрез мягких тканей головы по сагиттальной линии, слева отслаивали мышцы и резецировали участок костей свода черепа в среднем 2,6 15 см. От заднего края дефекта формировали полнослойный костный фрагмент длиной около 1,2 см и шириной 1,3 см, сохраняющий связи с окружающими мягкими тканями за счет мышечной ножки, и фиксировали его у заднего края дефекта двумя тракционно-направляющими спицами. Сохраняли твердую мозговую оболочку. Через 7 дней после операции на кольцо аппарата Илизарова устанавливали тракционный узел и начинали дозированное перемещение костного фрагмента с темпом 0,5-1 мм в сутки до смещения фрагмента к переднему краю дефекта.

Отмечено, что в первые дни после операции состояние животных было, как правило, средней тяжести. Вставать и активно передвигаться по клетке, собаки начинали через сутки. Через одну неделю поведение их практически не отличалось от поведения здоровых животных.

Исследования проводили до операции, перед началом дистракции, в ходе ее, в периоде фиксации и после снятия аппарата.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ

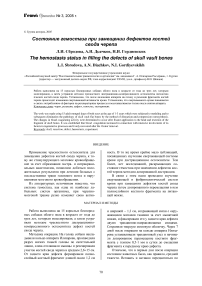

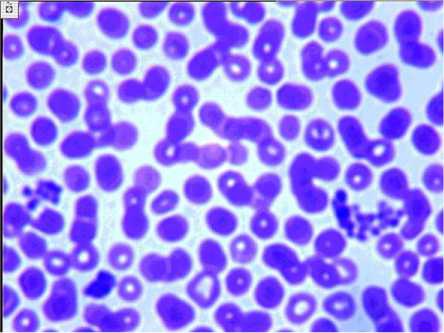

При анализе развернутых коагулограмм (таблица) до операции в группе обследованных животных не выявлено каких-либо отклонений в системе свертывания крови, однако её фибринолитическая активность была повышена до 27,2±0,8 %, что, возможно, объясняется сезонными изменениями и гиподинамией [16]. Исходная картина мазков периферической крови животных до оперативного вмешательства была «спокойной» (рис. 1).

Рис. 1. Картина периферической крови животного до операции

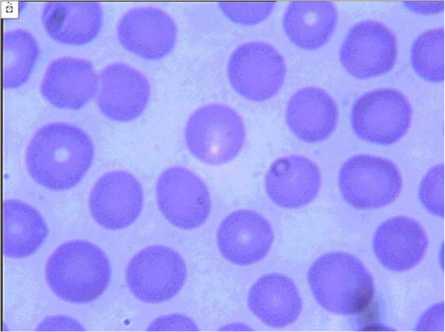

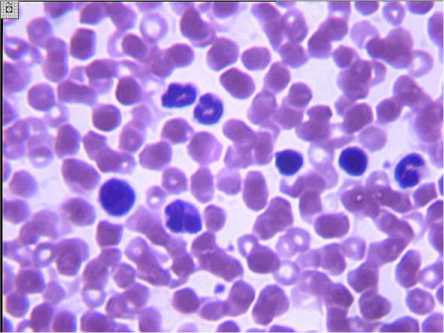

В первые сутки после операции прослеживались изменения свертывающего потенциала крови во всех его фазах. Отмечалось некоторое удлинение времени свертывания крови; повышение её тромбопластиновой активности, на что указывало укорочение времени потребления протромбина с 26,7±0,8 с до 22,8±1,54 с (р<0,05) и повышение толерантности плазмы к гепарину на 23,4 % (р<0,05). Угнеталась антитромбиновая и гепариновая активность - тромбиновое время укорачивалось с 20,6±0,37 с до 16,1±1,36 с (р<0,05), свободного гепарина с 5,8±0,42 с до 3,8±0,8 с (р<0,01). Количество фибриногена увеличивалось в два раза. Вместе с тем, фибриназа, принимающая участие в процессе полимеризации фибриновой молекулы, понижалась на 31 % (р<0,05), определялись продукты деградации фибриногена/фибрина - этаноловая проба выражалась 4+, снижался фибринолиз на 6,2 %. Было совершенно очевидно, что активность кровяных пластинок, определяемая в раннем послеоперационном периоде, менялась, увеличивался их количественный состав на 17 %. Множество тромбоцитов находилось в конгломератах (агрегация) и прослеживалась адгезия, тромбоциты выбрасывали псевдоподии (рис. 2). Адгезия и агрегация тромбоцитов инициировали выход тромбопластических и антигепарино- вых субстанций. Отмеченный нами тромбоцитоз и увеличенная тромбоцитарная адгезивность согласовывались с гиперкоагуляцией, выявленной и по другим показателям коагулограммы.

Рис. 2. Щадящая компенсаторная анемия, агрегат тромбоцитов, сегментоядерный лейкоцит. Первые сутки после операции

В последующие дни число кровяных пластинок и адгезивность нарастали (рис. 3, 4, 5). Показано, что помимо участия тромбоцитов в биохимических процессах, необходимых для коагуляции крови, они, благодаря свойству адгезивности, играют и механическую роль в образовании тромба [4, 5]. Результаты гистологического исследования показали, что через 7 дней после операции в дефекте и первоначальном диастазе между фрагментом и задним краем дефекта содержалась свернувшаяся кровь, в которую на глубину 0,5-1 мм проникали тяжи соединительной ткани и капилляры [3].

К началу дистракции - через 7 суток с момента операции - свертывание крови понижалось, отмечалась заметная адаптация к стрессорному воздействию (операции и наложению аппарата) со стороны системы гемостаза. Понижалась на 62 % тромбопластиновая активность: время потребления протромбина удлинялось и на 18,9 % понижалась резистентность плазмы к гепарину по отношению к исходному уровню. Стимулировался на 6 % фибринолиз. В этот период наблюдалась активизация сосудисто-тромбоцитарного гемостаза. По всей вероятности, под влиянием напряжения натяжения спиц в аппарате значительно изменялась электрическая активность самого сосуда. Выделяющийся при этом адреналин - один из неспецифических раздражителей -изменял потенциал сосуда в сторону увеличения отрицательного заряда интимы и вызывал изменения коагуляционных свойств [12, 15]. Возбуждение вегетативной нервной системы, симпати- ческого ее отдела, приводило к увеличению проницаемости эндотелия с одновременным выбросом в кровоток тканевых факторов, способных стимулировать свертывание крови и фибринолиз. Под действием возбуждений увеличивалась и определяемая нами концентрация тромбина -второго неспецифического раздражителя, который в результате биохимического взаимодействия повышал чувствительность хеморецепторов сосудистых стенок, вследствие чего включался рефлекторный акт, способный вызывать снижение антитромбиновой (на 14 %) и гепариновой активности (на 29,3 %) [4, 9]. Напротив, при малой концентрации тромбина наблюдалось бы повышение этой активности. На большую концентрацию тромбина указывало и увеличение количества фибриногена почти в 2 раза. Количество тромбоцитов при этом возрастало на 23 %.

Рис. 3. Выраженная анемия, активированные тромбоциты, моноцит, нейтрофилы. 7 суток дистракции

Через одну неделю дистракции гиперкоагуляция сохранялась ускорение общей свертывающей активности крови составляло до 23,4 %. Увеличивались по отношению к предыдущему сроку наблюдения тромбопластиновая (на 34 %) и антитромбиновая (на 13 %) активность. Концентрация фибриногена была высокая, в пределах предыдущего срока наблюдения, вместе с этим, его фибриназа была снижена на 20 %. Фибринолиз уменьшался до 17 %. Уровень свободного гепарина восстанавливался.

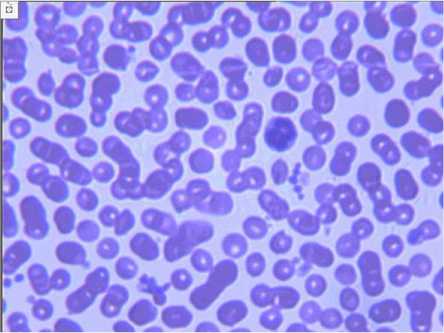

Во вторую неделю дистракции антитромбо-пластиновая и антитромбиновая активность возрастали на 33 % и 29 %, соответственно; снижались количество фибриногена и его XIII фактор, этаноловая проба была менее выражена (3+). Содержание гепарина увеличивалось до 141 %. Время свертывания крови ускорялось на 29,4 %, а фибринолиз снижался на 10,5 %. Заметим, что при нормализации количества тромбоцитов в мазках крови прослеживались их агрегаты (рис. 4).

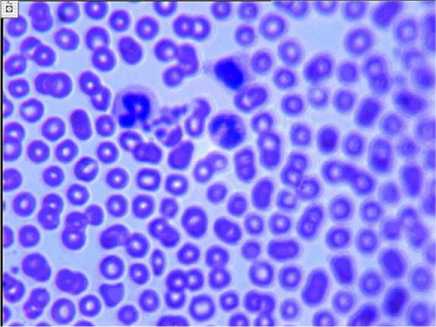

В третью неделю дистракции в I и II фазах свертывающей системы крови преобладала гиперкоагуляция. В мазках крови определялось скопление палочкоядерных нейтрофилов

(рис. 5), которые за счет своих субстанций принимают немаловажное участие в регенераторных процессах [11]. Из собственных наблюдений замечено, что при чрескостном остеосинтезе именно в данный период происходит активный выход из костного мозга, подчеркиваем, палочкоядерных нейтрофилов.

Рис. 4. Выраженная агрегация тромбоцитов, палочкоядерный нейтрофил. 14 суток дистракции

Рис. 5. В поле зрения скопление клеток белого ряда. 21 сутки дистракции

В четвертую неделю в большинстве коагулограмм время рекальцификации несколько удлинялось. Устойчивость плазмы к гепарину в этот период дистракции и вплоть до её окончания оставалась на уровне 90 %, что означало постепенное восстановление тромбопластической активности. Об этом свидетельствовал и ряд других показателей утилизация протромбина и уменьшение количества фибриногена до 138 %, которое вплоть до конца дистракции практически не менялось. Все вышеперечисленное является хорошим прогностическим признаком. Более того, количество тромбоцитов, фибриназа и фибринолиз крови восстанавливались. Оставались сниженными антитромбин и антигепарин.

На пятую неделю преобладала тенденция к гипокоагуляции: время свертывания крови и рекальцификации плазмы были удлинены на 9 % и 45 %, соответственно; растормаживание фибринолиза приводило к снижению фибриназы. Концентрация тромбина возвращалось к доопера- цонному периоду. Снижались продукты паракоагуляции (этаноловая проба 2+) и объем гепарина. Тромбопластиновая активность снижалась вплоть до конца периода дистракции. Количество тромбоцитов увеличивалось на 14 %. Увеличение кровяных пластинок мы связываем со снижением их адгезивно-агрегационных свойств и восстановлением при этом сосудистого русла. Мотивы повышения кровяных бляшек могли быть и другими. Во-первых, во избежание кровотечения и предотвращения срывов адаптации при активации фибринолиза крови и снижении ее фибриназы, возможно, организм выбрасывал в кровоток из своего резерва дополнительные свободные тромбоциты. Возможно, изменение потенциала сосудистой стенки приводило к ослаблению адгезивно-агрегационной активности тромбоцитов.

К концу периода дистракции (на 42-е сутки) свертываемость крови понижалась на 27 % от исходного значения. Другой, более чувствительный показатель, также отвечающий за общую свертывающую активность крови, время рекальцификации плазмы (74,3±2,3 с) возвращался к доопе-рационному уровню (79,5±4,07 с). Фибринолиз имел ту же тенденцию, что в целом приводило к выравниванию обеих систем. Концентрация фибриногена и фибриназы превышали норму на 46 % и на 19,3 %, соответственно. Одновременно с этим отмечено снижение количество тромбоцитов на 18,5 %, тромбина – на 5 %, а эндогенного гепарина – на 8,6 % от исходного уровня. Выраженная этаноловая проба указывала на латентную тенденцию к внутрисосудистому свертыванию.

Через месяц фиксации по многим показателям коагулограммы: антитромбиновой, антиге- париновой, фибриназной активности, этаноловой пробе, количеству тромбоцитов наблюдалась нормализация. Вместе с тем, время потребления протромбина удлинялось на 71 %, фибриноген повышался на 32 %. Параллельное снижение свертывающего и фибринолитического потенциала крови в целом предотвращало срыв в системе гемостаза. И только после снятия аппарата происходило восстановление свертывающей и фибринолитической активности крови.

Таким образом, установлено, что после наложения аппарата на голову и резекции фрагмента костей черепа происходят изменения со стороны свертывающей активности крови. Через одну неделю после операции активность её свертывания несколько понижалась и сопровождалась повышением фибринолитической активности, в результате включения адаптационных и приспособительных механизмов организма. Выявленная нами гиперкоагуляция в периоде дистракции являлась следствием рефлекторного повышения уровня прокоагулянтов (тромбина, фибриногена) и снижения уровня антикоагулянтов (гепарина). Установлено, что свертываемость крови оставалась повышенной в связи с потреблением факторов свертывания на регенераторные процессы и восстанавливалась только после снятия аппарата.

Полученные нами данные могут быть использованы для дифференцированной диагностики развивающихся изменений гемокоагуляции и коагуологического контроля за эффективностью производимой терапии.

Таблица 1

Изменения в свертывающей и фибринолитической активности крови при замещении дефектов костей свода черепа М±m

|

Показатели |

Исходные |

1-3 сут. п/о |

7 сут. п/о |

1 нд |

2 нд |

3 нд |

4 нд |

5 нд |

6 нд |

1мф |

1м б/а |

|

ВСК (с) |

439,4± |

474,3± |

373,9± |

387,43± |

309,7*± |

292,3*± |

475,8± |

478,3± |

558,75*± |

546,1*± |

504,4*± |

|

28,47 |

80,1 |

40,9 |

30,1 |

32,3 |

36,9 |

57,7 |

7,3 |

67,4 |

45,09 |

43,09 |

|

|

ВРП (с) |

79,5± |

63,3± |

61,36*± |

60,9*± |

66,7± |

54,8*± |

84,2± |

115,2*± |

74,3± |

120,3*± |

101,3*± |

|

4,07 |

5,9 |

5,9 |

4,7 |

3,3 |

3,83 |

11,2 |

5,2 |

2,3 |

2,6 |

3,5 |

|

|

ПП (с) |

26,67± |

22,75*± |

43,25**± |

28,6± |

35,3*± |

30,25± |

34,5± |

30,25± |

29,7± |

45,7*± |

27,3± |

|

0,84 |

1,54 |

6,1 |

0,75 |

5,29 |

6,0 |

5,6 |

4,2 |

2,7 |

2,3 |

1,45 |

|

|

ТГП (с) |

317,8± |

243,3*± |

377,8*± |

251,3*± |

265,3± |

226,6*± |

280,7± |

288,3± |

276,75± |

298,7± |

337,7± |

|

16,6 |

8,9 |

31,6 |

12,4 |

6,7 |

6,9 |

6,9 |

10,09 |

9,9 |

9,8 |

8,25 |

|

|

ФГ (г/л) |

2,132± |

4,172**± |

4,143**± |

4,29**± |

3,535*± |

3,363*± |

2,928*± |

2,84± |

3,107*± |

2,81*± |

2,22± |

|

0,237 |

0,30 |

0,292 |

0,391 |

0,153 |

0,272 |

0,178 |

0,227 |

0,182 |

0,391 |

0,247 |

|

|

ТВ (с) |

20,6± |

16,1**± |

17,8*± |

20,1± |

26,5± |

22,2± |

15,66**± |

18,8± |

19,6± |

21,3± |

22,3± |

|

0,37 |

1,36 |

0,8 |

1,24 |

3,47 |

2,85 |

0,76 |

1,29 |

0,3 |

0,88 |

1,2 |

|

|

СГ (с) |

5,8± |

3,8**± |

4,1*± |

6,0± |

8,2**± |

3,3**± |

4,08*± |

3,8**± |

5,3± |

5,67± |

5,7± |

|

0,42 |

0,8 |

0,39 |

0,58 |

1,43 |

0,38 |

0,37 |

0,37 |

0,33 |

0,33 |

0,88 |

|

|

XIII ф (с) |

46,3± |

31,9*± |

41,5± |

37,2± |

31,3*± |

40,7± |

45,2± |

37,7± |

55,25*± |

53,3*± |

47,3± |

|

4,24 |

3,47 |

3,18 |

5,05 |

1,20 |

2,3 |

5,07 |

5,3 |

4,38 |

6,84 |

8,19 |

|

|

ФА (%) |

27,2± |

20,8*± |

33,2*± |

16,6*± |

17,5*± |

20,3*± |

28,3± |

30,7± |

26,3± |

16,6*± |

21,1± |

|

0,8 |

4,7 |

4,6 |

2,72 |

2,18 |

2,02 |

2,4 |

2,1 |

2,4 |

3,5 |

1,53 |

|

|

PTL 109 |

332,7± |

388,3± |

408,8*± |

409,0*± |

332,9± |

380,8± |

306,2± |

379,1± |

271,25*± |

346,7± |

330,3± |

|

10,15 |

26,72 |

26,57 |

13,4 |

24,3 |

19,97 |

35,56 |

26,29 |

17,37 |

10,14 |

5,77 |

|

|

Этанол |

2,0 + |

4,0 + |

4,0 + |

4,0 + |

3,0 + |

4,0 + |

3,0 + |

2,0 + |

3,0 + |

4,0 + |

2,0 + |

Примечание: * p<0,05; ** p<0,001. Список сокращений: ВСК – время свертывания крови; ВРП – время рекальцификации плазмы; ПП – потребление протромбина; ТГП – толерантность гепаринизированной плазмы; ФГ – фибриноген; ТВ – тромбиновое время; СГ – свободный гепарин; ХIII ф – тринадцатый фактор, фибриназа; PTL – тромбоциты; Этанол – этаноловая проба; с – секунда.