Состояние и проблемы приграничных регионов Востока России

Автор: Ахтямов В.С.

Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness

Статья в выпуске: 5 (123), 2025 года.

Бесплатный доступ

Настоящая статья посвящена комплексному анализу состояния и актуальных проблем приграничных регионов Востока России, обладающих стратегическим значением для национального развития, безопасности и внешнеэкономических связей Российской Федерации. Целью исследования является выявление ключевых вызовов, стоящих перед данными территориями в социально-экономической, демографической и инфраструктурной сферах, а также определение перспективных направлений их развития. Основные результаты исследования свидетельствуют о сохранении структурных проблем в экономике регионов, связанных с доминированием сырьевого сектора, сложной демографической ситуации, характеризующейся естественной убылью населения и волатильностью миграционных процессов, а также о значительных инфраструктурных ограничениях, включая недостаточную развитость транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры.

Приграничные регионы, Восток России, Дальний Восток, Забайкалье, социально-экономическое развитие, демография, миграция, инфраструктура, геополитика, проблемы, перспективы

Короткий адрес: https://sciup.org/170209193

IDR: 170209193 | DOI: 10.24412/2411-0450-2025-5-29-36

Текст научной статьи Состояние и проблемы приграничных регионов Востока России

Приграничные регионы Востока России занимают уникальное геостратегическое положение вдоль сухопутных и морских границ с Китаем, Монголией, КНДР, Японией и США. Этот обширный макрорегион, включающий субъекты Дальневосточного и приграничные территории Сибирского федеральных округов, обладает ключевым геополитическим и геоэкономическим значением, обусловленным соседством с динамичным Азиатско-Тихоокеанским регионом. Территория характеризуется значительным и разнообразным природно-ресурсным потенциалом, включающим обширные запасы полезных ископаемых (уголь, металлы, углеводороды), лесные и водные ресурсы, а также ограниченные возможности для сельского хозяйства из-за сурового климата. В состав приграничных субъектов РФ традиционно входят Приморский, Хабаровский, Забайкальский края, Амурская и Еврейская автономная области, Республики Бурятия и Саха (Якутия), Сахалинская область и Чукотский автономный округ, отличающиеся значительной площадью при низкой плотности населения.

Формирование приграничных регионов Востока России представляет собой длительный исторический процесс, начавшийся с освоения территорий русскими землепроход- цами в XVII веке и юридически закрепленный в XIX веке договорами с Китаем, определившими современную российско-китайскую границу. Историческое развитие приграничья носило волнообразный характер, тесно связанный с геополитическими приоритетами государства, строительством инфраструктурных объектов и освоением природных ресурсов. В советский период акцент делался на укреплении обороноспособности и индустриализации, тогда как постсоветский период ознаменовался экономическим спадом, значительным оттоком населения и поиском новых моделей развития в условиях открытости границ. Таким образом, современное состояние этих регионов является следствием многофакторного исторического пути, сочетавшего освоение, геополитическую конкуренцию и социально-экономические трансформации.

В контексте макроэкономических процессов, приграничные регионы Востока России в период 2023-2024 годов демонстрировали неоднородную динамику по ключевым показателям, таким как ВРП, промышленное и сельскохозяйственное производство, а также инвестиции.

Динамика ВРП в приграничных регионах Востока России в значительной степени определяется общеэкономической ситуацией в стране и спецификой развития ключевых отраслей макрорегиона. По итогам 2024 года ожидается рост ВРП Дальневосточного федерального округа, превышающий общероссийские темпы. Прогноз на 2025-2027 гг. также предполагает сохранение данной тенденции, с достижением показателя ВРП на душу населения в ДФО выше среднероссийского уровня. Отдельные приграничные регионы показывают положительную динамику; так, по предварительным данным, ВРП Приморского края в 2024 году увеличился на 3,3% в сопоставимых ценах. Объем ВРП Хабаровского края по итогам 2024 года составил 1,347 трлн рублей [1].

Экономика Дальневосточного федерального округа традиционно ориентирована на добывающий сектор. Значительную долю в структуре ВРП и налоговых поступлениях занимают предприятия, осуществляющие добычу полезных ископаемых, включая уголь, нефть, газ, алмазы, золото и полиметаллы (Восточный центр государственного планирования, 2024). В 2023 году на долю добычи полезных ископаемых пришлось 39% общего объема налоговых платежей из ДФО в консолидированный бюджет РФ [1].

Помимо добывающей промышленности, к числу основных отраслей специализации приграничных регионов Востока России относятся:

-

- Лесная промышленность: развита в Хабаровском и Приморском краях, а также в Амурской области, специализируясь на заготовке и переработке древесины.

-

- Рыбоперерабатывающая промышленность: регион занимает лидирующие позиции в России по улову и переработке рыбы и морепродуктов, что особенно актуально для Приморского и Камчатского краев, а также Сахалинской области.

-

- Транспорт и логистика: в силу геостратегического положения приграничные территории играют ключевую роль в обеспечении транзитных грузопотоков между Россией и странами АТР. Сектор вносит существенный вклад в экономику региона.

-

- Обрабатывающие производства: включают машиностроение (в том числе судостроение и авиастроение), а также предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции и других видов сырья.

В структуре налоговых поступлений ДФО в 2023 году, помимо добычи полезных ископаемых (39%), значимые доли приходились на торговлю (15%) и транспортировку и хранение (9%), что подтверждает их существенное значение для экономики макрорегиона [1].

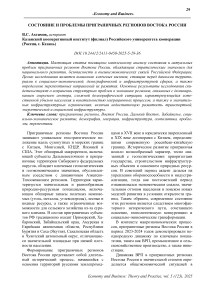

Одной из ключевых детерминант экономического роста на территории Дальнего Востока в анализируемый период стало значительное расширение внешнеторговой деятельности. За период с 2000 по 2021 год наблюдался существенный рост объема внешней торговли макрорегиона: стоимостной показатель увеличился более чем в девять раз, поднявшись с 5,2 млрд долларов США до 48,0 млрд долларов США (рис. 1).

к__1 КНР ■ ■ Япония С 1 Республика Корея

Прочие страны -----Отечественный рынок

Рис. 1. Торговля Дальнего Востока с зарубежным и отечественным рынками Примечание: торговля Дальнего Востока с зарубежным рынком декомпозирована по странам.

Источник: рассчитано на основе данных ФТС, ФСГС, а также отраслевой статистики России.

В структуре внешнеторгового оборота Дальнего Востока наблюдался процесс последовательного наращивания объемов торговли с крупнейшими экономиками Северо-Восточной Азии (СВА), а именно с Китайской Народной Республикой, Республикой Кореей и Японией. Доля указанных стран во внешней торговле макрорегиона существенно возросла, увеличившись с 57% в 2000 году до 80% к 2021 году. Ключевым фактором данного роста стало интенсификация товарообмена с Китаем, чей удельный вес во внешней торговле Дальнего Востока вырос с 26% в 2000 году до 47% в 2021 году, продемонстрировав устойчивость тенденции даже в условиях пандемии COVID-19 в начале 2020-х годов.

Регионы Дальнего Востока, обладающие сухопутной границей с сопредельными государствами, потенциально имеют преимуще- ства для расширения внешнеторговой деятельности. К числу таких регионов на юге макрорегиона относятся Забайкальский край, Амурская область, Еврейская автономная область, Хабаровский край и Приморский край, имеющие сухопутную границу с Китайской Народной Республикой. Кроме того, Республика Бурятия и Забайкальский край граничат с Монголией, а Приморский край – с Корейской Народно-Демократической Республикой.

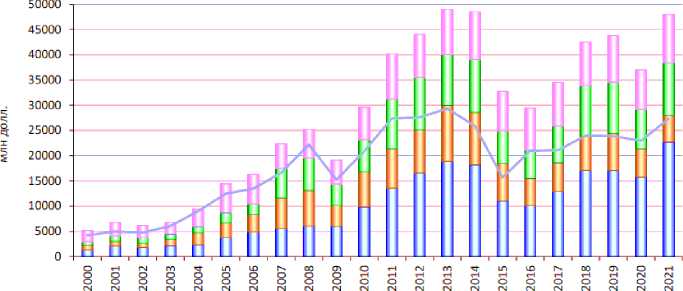

В период с 2000 по 2021 год наблюдалась долгосрочная тенденция к сокращению доли указанных южных регионов Дальнего Востока в суммарном товарообороте макрорегиона с приграничными странами. Этот показатель снизился в два раза, составив 40,4% в 2021 году по сравнению с 80,8% в 2000 году (рис. 2).

Рис. 2. Доля приграничных дальневосточных регионов в суммарном товарообороте Дальнего Востока с приграничными странами Источник: рассчитано на основе данных ФТС и отраслевой статистики России

Важно отметить, что во внешней торговле Дальнего Востока в целом экспортные потоки традиционно превалировали над импортными; в 2010-е годы общий стоимостной объем экспорта макрорегиона превышал импорт в четыре раза. Тем не менее, снижение доли южных регионов в суммарном товарообороте было обусловлено преимущественно значительным сокращением их доли в экспорте в приграничные страны – с 79,0% в 2000 году до 23,8% в 2021 году, в то время как их доля в импорте из этих стран оставалась высокой, достигая в отдельные периоды 90%.

Уровень жизни населения в приграничных регионах Востока России имеет свои особенности, связанные как с природно-климатическими условиями, так и с социальноэкономическими факторами. В рейтинге качества жизни регионы ДФО демонстрируют разную динамику, при этом такие субъекты, как Хабаровский и Сахалинская область, занимают более высокие позиции в сравнении с другими регионами макрорегиона.

Динамика реальных денежных доходов населения в ДФО в 2024 году, по предварительным данным, составила 106,0% к соответствующему периоду 2023 года, несколько отставая от среднероссийского показателя. Однако внутри округа наблюдается существенная дифференциация: лидерами по росту реальных доходов стали Амурская область (+9,8%), Еврейская автономная область (+8,9%) и Приморский край (+8,1%), при этом в первых двух регионах рост во многом обусловлен эффектом низкой базы [2].

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в ДФО демонстрирует устойчивый рост. В I квартале 2024 года она составила 88 946 рублей, увеличившись на

-

17,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (Росстат, 2024). По итогам 2024 года средняя заработная плата в ДФО достигла 98 328 рублей, показав рост на 16,3% по отношению к 2023 году, при этом реальная заработная плата увеличилась на 6,9% [3]. Наблюдается существенная разница в уровне оплаты труда между регионами ДФО; так, в декабре 2024 года наибольший рост заработной платы зафиксирован в Забайкальском крае (+28,1%), Магаданской области (+22,8%) и Хабаровском крае (+21%) [10].

Таблица 1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организа- ций в ДФО (рублей) [7, 10]

|

Период |

Среднемесячная заработная плата |

|

I кв. 2024 г. |

88 946 |

|

2024 г. |

98 328 |

Уровень безработицы в Дальневосточном федеральном округе в последние годы имеет тенденцию к снижению и остается относительно низким. По данным на 2023 год, уровень безработицы в ДФО составил 5,7% (person-agency.ru). Данные за 2024 год также свидетельствуют о невысоком уровне безработицы в большинстве регионов округа [9].

Состояние социальной сферы в приграничных регионах Востока России характеризуется комплексом проблем и одновременно реализуемыми мерами по их преодолению. Несмотря на наличие механизмов поддержки, стоимость жилья в макрорегионе остается одной из наиболее высоких в стране. Отмечаются проблемы с доступностью и качеством услуг в сфере здравоохранения и образования в некоторых районах. Ожидаемая продолжительность жизни в ДФО в 2023 году была ниже среднероссийского показателя на 3,6 года, при этом сохраняется существенная разница между мужчинами и женщинами [1]. Наблюдается так называемая «сверхсмертность» мужчин в трудоспособном возрасте.

Тем не менее, предпринимаются усилия по развитию социальной инфраструктуры и повышению качества жизни. Реализуются программы, направленные на привлечение населения и закрепление кадров в регионе, включая развитие системы образования. В 2023 году были открыты специализированные школы, осуществлялся набор в творческие вузы, увеличилось число студентов в дальневосточ- ных университетах, в том числе из других регионов России и зарубежных стран, свидетельствуя о целенаправленной работе по развитию человеческого капитала в макрорегионе.

Вопросы социального развития центров экономического роста на Дальнем Востоке находятся в фокусе внимания Правительства Российской Федерации. Реализация национальных проектов и государственных программ призвана способствовать улучшению ситуации в социальной сфере приграничных регионов.

Динамика численности населения в приграничных регионах Востока России, входящих преимущественно в состав Дальневосточного федерального округа, на протяжении последних лет носит неоднозначный характер. По данным Росстата, на 1 января 2024 года численность населения ДФО сократилась на 30,8 тыс. человек, составив 7,8 млн человек [9]. Однако, по предварительным данным за 2024 год, в регионах Дальнего Востока был зафиксирован рекордный миграционный приток в размере 24 тысячи человек. Это указывает на изменение вектора миграционных потоков, хотя и не перекрывает в полной мере накопленную убыль населения.

Естественный прирост населения в большинстве приграничных регионов остается отрицательным, что означает превышение числа умерших над числом родившихся. Коэффици- ент естественной убыли населения в ДФО в 2023 году составил 2,9% [5].

Миграционные потоки имеют сложную структуру. В 2023 году в ДФО наблюдался миграционный отток в размере 14,2 тыс. человек [11]. Однако данные за январь-ноябрь 2024 года свидетельствуют о миграционном приросте, в том числе за счет притока населения из других регионов России и из-за рубежа. Среди стран происхождения мигрантов в ДФО в 2024 году преобладали Кыргызстан, Таджикистан, Китай, Узбекистан и Армения, в то время как среди выбывших за рубеж дальневосточников также значительна доля направляющихся в страны СНГ [4].

Возрастно-половая структура населения в ДФО, по сравнению со среднероссийскими показателями, выглядит более сбалансированной, приближаясь к стационарному типу. Однако, в долгосрочной перспективе отмечается тенденция к сужению основания возрастной пирамиды из-за снижения рождаемости, что указывает на сдвиг к регрессивному типу структуры. Доля мужчин в общей численности населения ДФО в 2023 году составляла около 47% [1].

Проблемы депопуляции и оттока населения сохраняют свою актуальность для приграничных регионов Востока России, негативно влияя на трудовой потенциал и социальноэкономическое развитие территорий, несмотря на положительные миграционные тенденции, зафиксированные в 2024 году.

Состояние инфраструктуры является одним из наиболее острых ограничений развития приграничных регионов. Транспортная инфраструктура, имеющая стратегическое значение, требует масштабной модернизации: железнодорожные магистрали Восточного полигона работают на пределе пропускной способности, а плотность и качество автодорог, особенно на периферии, остаются недостаточными. Развитие региональной авиации сдерживается состоянием аэродромной сети и парка воздушных судов. Недостаточная пропускная способность и необходимость модернизации пограничных переходов, наряду с потребностью в развитии современной логистической инфраструктуры, включая складские комплексы, также являются значимыми проблемами. Энергетическая и коммунальная инфраструктура во многих районах характе- ризуется высоким уровнем износа и недостаточным развитием сетей (например, низкая газификация), при этом высокие тарифы оказывают давление на экономическую деятельность и уровень жизни. Кроме того, в удаленных приграничных территориях сохраняются проблемы с доступом к качественной цифровой инфраструктуре и услугам связи.

Интенсивная эксплуатация природных ресурсов в приграничных регионах порождает ряд острых экологических проблем, включая загрязнение атмосферы, водных объектов и почв деятельностью промышленных и добывающих предприятий, а также накопление отходов производства и потребления. Трансграничный характер некоторых из этих проблем, например, загрязнение пограничных рек, актуализирует необходимость тесного взаимодействия с сопредельными государствами при решении задач сохранения уникальных природных комплексов и биоразнообразия.

Эффективность развития приграничья во многом лимитируется управленческими и институциональными факторами. Ключевые проблемы в этой сфере включают недостаточную координацию между федеральными и региональными органами власти при реализации программ развития, вопросы оценки результативности применяемых инструментов стимулирования, а также наличие административных барьеров и дефицит квалифицированных управленческих кадров на различных уровнях.

Выявленный комплекс проблем носит системный и взаимосвязанный характер, оказывая кумулятивное негативное воздействие на все аспекты развития приграничных регионов Востока России. Их эффективное преодоление требует консолидированных усилий со стороны государства, бизнеса и общества, а также учета специфической роли приграничного положения и активизации международного сотрудничества.

Решение накопившихся проблем требует системного подхода и реализации целенаправленной государственной политики. Основополагающим инструментом в этом контексте является государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа», охватывающая широкий спектр направлений, от экономического роста и улучшения инвестиционного климата до развития социальной сферы и привлечения населения. Дополнительными инструментами выступают утверждаемые Правительством Российской Федерации долгосрочные планы комплексного социально-экономического развития отдельных городов Дальнего Востока, значительная часть которых расположена в приграничной зоне [10]. Концепция развития приграничных территорий субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 28 октября 2015 г. № 2193-р, также определяет основные направления работы с учетом специфики приграничья. Важная роль отводится функционированию территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ), предоставляющих инвесторам существенные преференции.

Несмотря на наличие действующих программ, эксперты и представители региональных властей предлагают ряд мер по повышению их эффективности. В частности, акцент делается на необходимости более гибкого применения существующих механизмов поддержки с учетом специфики каждого приграничного региона и даже отдельных муниципальных образований. Предлагается усилить координацию между федеральными и региональными органами власти, а также органами местного самоуправления для обеспечения комплексного подхода к решению проблем. Важное значение придается совершенствованию нормативно-правовой базы с целью снижения административных барьеров для бизнеса и повышения прозрачности процедур. Особое внимание уделяется разработке механизмов, стимулирующих диверсификацию экономики и развитие несырьевых секторов.

Приграничные регионы Востока России обладают значительным потенциалом для развития ряда направлений, которые могут стать точками роста их экономики. Одним из таких направлений является развитие туризма. Уникальные природные ландшафты, богатое культурное наследие и приграничное положение создают предпосылки для увеличения туристического потока, как внутреннего, так и въездного. Отмечается значительный рост турпотока на Дальний Восток в 2023 году, и регион признается перспективным для разви- тия туризма [5]. Разрабатываются региональные стратегии развития туризма с амбициозными целями по увеличению числа.

Приграничное сотрудничество с соседними странами Северо-Восточной Азии, прежде всего с Китаем, рассматривается как мощный драйвер развития. Углубление экономического взаимодействия, увеличение товарооборота (который достиг рекордных значений в 20232024 гг. и имеет цель дальнейшего роста до $300 млрд к 2030 году) и реализация совместных проектов в различных сферах открывают новые возможности для приграничных территорий [6]. Перспективным направлением является развитие переработки природных ресурсов на территории регионов, что позволит увеличить добавленную стоимость производимой продукции. Возможности для роста имеются также в сельскохозяйственном секторе, в частности, за счет ввода в оборот неиспользуемых земель и развития экспорта продукции АПК в страны АТР. Развитие инновационных производств и внедрение новых технологий, особенно в сферах, связанных с освоением природных ресурсов, логистикой и обеспечением безопасности, также являются важными векторами развития.

Для стимулирования инвестиционной активности в приграничных регионах необходимо дальнейшее совершенствование механизмов государственной поддержки, включая налоговые льготы, субсидии и создание необходимой инфраструктуры. Важное значение имеет снижение административных барьеров, повышение прозрачности процедур и защита прав инвесторов. Привлечение квалифицированных кадров является одной из приоритетных задач. Реализуются программы повышения трудовой мобильности, предоставляющие финансовую поддержку работодателям, привлекающим специалистов из других регионов страны [2, 4]. Для закрепления населения и специалистов в регионе большое значение имеют меры по повышению доступности жилья, в том числе через программы льготной ипотеки и предоставление арендного жилья с частичным субсидированием.

Улучшение качества жизни населения является центральным элементом стратегии развития приграничных регионов. Значительные средства федерального бюджета направляются на развитие социальной инфраструктуры, включая строительство и модернизацию объектов здравоохранения, образования и культуры. Особое внимание уделяется переселению граждан из аварийного жилья и увеличению объемов жилищного строительства. Реализация программ благоустройства территорий, создание комфортной городской среды также способствуют повышению привлекательности регионов для проживания. Развитие системы образования, включая поддержку региональных вузов и привлечение абитуриентов, направлено на формирование необходимого кадрового потенциала. Комплексный подход к развитию социальной сферы, учитывающий специфику приграничных территорий, имеет решающее значение для преодоления депопуляции и обеспечения устойчивого развития.

Реализация обозначенных путей решения проблем и эффективное использование имеющихся перспектив развития позволят приграничным регионам Востока России укрепить свои позиции в системе национальной экономики, повысить уровень жизни населения и обеспечить реализацию своих геостратегических функций.