Состояние и рост сосны в лесопарке Ягры

Автор: Тюкавина О.Н.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агролесомелиорация и лесное хозяйство

Статья в выпуске: 3, 2014 года.

Бесплатный доступ

Ягринский лесопарк имеет важное природоохранное значение, высокую рекреационную привлекательность, испытывает значительное антропогенное воздействие. Для выявления его адаптационных возможностей изучены рост и состояние сосны. Установлено, что прибрежные насаждения антропотолерантны.

Сосняк черничный, радиальный прирост, доля поздней древесины, влажность древесины, диаметр кроны

Короткий адрес: https://sciup.org/14083565

IDR: 14083565 | УДК: 630.181

Текст научной статьи Состояние и рост сосны в лесопарке Ягры

Введение. В последние годы в связи со значительным антропогенным воздействием на побережье Двинского залива Белого моря у многих ученых возникает озабоченность не только по поводу качественного состояния насаждений, но и контроля над использованием территории и режимом посещения [1]. Неоднократно на территории острова Ягры проводились исследования. Почвы, напочвенный покров прибрежных насаждений описаны рядом авторов [2, 3, 4]. Однако встречаются лишь краткие сведения о морфометрических и физиологических особенностях сосны обыкновенной в Ягринском лесопарке [5]. Внешний облик деревьев, их анатомические и физиологические характеристики указывают на адаптационные возможности всего древостоя. Следовательно, актуальной является проблема изучения состояния и роста сосны для принятия решений по повышению устойчивости насаждений зеленой зоны и эффективного управления особо охраняемыми природными территориями.

Цель исследований . Изучение состояния и роста сосны в функционально различных частях лесопарка.

Задачи исследований . Рассмотреть морфометрические характеристики сосны; изучить радиальный прирост и структуру годичного слоя; исследовать влажность древесины.

Материалы и методы исследований . При закладке пробных площадей использовали общепринятые в таксации методы [6] и методики [7, 8]. Для изучения радиального прироста и влажности сосны на пробных площадях отбирали 15 модельных деревьев, выбранных пропорционально представленности деревьев по ступеням толщины.

Результаты исследований и их обсуждение . Ягринский лесопарк входит в состав зеленой зоны г. Северодвинска, расположен в средней части острова Ягры между Двинским заливом Белого моря и р. Ягоркой. Территория лесопарка представляет собой низменную полосу суши площадью 422 га. На 80 % территория лесопарка представлена открытыми ландшафтами.

Условия лесопарка Ягры весьма разнообразные, что связано с уникальным ландшафтом и климатическими особенностями. Характерной чертой ландшафта является наличие 4 невысоких узких и плоских песчаных гряд (нерунгов) и понижений между ними (маршей), протянувшихся вдоль острова параллельно берегу Двинского рукава. Вглубь острова идет череда узких долин, покрытых тростником, и гряд с сосновыми средневозрастными насаждениями.

Континентальный климат смягчается воздействием моря. Он формируется под воздействием частой смены воздушных масс, поступающих из Арктики и Атлантического океана. Нередко вторгаются циклоны, принося пасмурную погоду с осадками: прохладную – летом, мягкую – зимой. Эти особенности, прежде всего климатические, влияют на рост и состояние деревьев.

На состоянии насаждений острова сказывается возрастающая в последние годы рекреационная нагрузка. Прибрежная часть лесопарка имеет повышенную рекреационную привлекательность, в связи с этим все гуще дорожная и тропиночная сеть.

Из города Северодвинска в лесопарк «Ягры» проходит асфальтовая автомобильная дорога, пересекающая его на всем протяжении с юга на север. Территория парка интенсивно посещается отдыхающими, особенно на тех участках, где сформировались стихийные пляжи, места отдыха населения и создан мемориал воинской славы в честь защитников Отечества. Меньшую антропогенную нагрузку несут сосновые насаждения в глубине острова.

В связи с этим рассматривались прибрежные насаждения, интенсивно посещаемые населением. Пробная площадь (ПП) №1 располагается за Воинским мемориалом (III стадия дигрессии), пробная площадь №2 (III стадия дигрессии) на расстоянии 100 м от береговой линии. Пробная площадь №3 (II стадия дигрессии) и пробная площадь №4 (II стадия дигрессии) располагаются на расстоянии 1000 и 1100 м соответственно от береговой линии (табл. 1). Исследования проводили в средневозрастных сосняках черничных с примесью березы.

Характеристика пробных площадей (ПП)

Таблица 1

|

Номер ПП |

Тип леса |

Состав |

Порода |

Сред. высота, м |

Сред. диаметр, см |

Отн. полнота |

Возраст, лет |

|

1 |

Сосняк черн. |

9С1Б |

С |

10,9 |

13,9 |

0,68 |

41 |

|

2 |

Сосняк черн. |

9С1Бед.Е |

С |

10,0 |

14,2 |

0,75 |

41 |

|

3 |

Сосняк черн. |

9С1Б |

С |

10,4 |

16,4 |

0,65 |

66 |

|

4 |

Сосняк черн. |

10СедБ |

С |

6,6 |

10,4 |

0,78 |

47 |

Насаждения внешне схожи. Высота древесного полога порядка 10 м, среднеполнотный древостой, в напочвенном покрове доминирует черника. Древостои характеризуются пониженными высотами на всех пробных площадях. Возникает сложность в определении класса бонитета. Для островных древостоев не подходят региональные таблицы хода роста, так как они характеризуются сниженным ростом в высоту, сбе- жистой формой ствола. Данные особенности позволяют деревьям противостоять порывам ветра. Ветер в свою очередь обеспечивает лучшую прогреваемость стволов в летний период, лучшее проникновение рассеянной солнечной радиации в полог насаждения. В результате повышается активность камбия. В связи с этим в прибрежных насаждениях диаметры деревьев больше, чем у деревьев, произрастающих в глубине острова. Следовательно, в прибрежной части для роста деревьев складываются более благоприятные условия, чем в глубине острова. Характеристика кроны деревьев сосны приведена в табл. 2.

Характеристика кроны деревьев сосны

Таблица 2

|

Номер ПП |

Диаметр кроны, м |

Протяженность кроны, м |

Кол-во ветвей, шт. |

|

1 |

1,3±0,1 |

5,3±0,5 |

29±2 |

|

2 |

3,4±0,4 |

5,0±0,4 |

25±2 |

|

3 |

4,2±0,4 |

4,8±0,3 |

31±1 |

|

4 |

3,1±0,4 |

3,9±0,3 |

24±2 |

Диаметр кроны у деревьев, растущих в насаждениях вдоль берега (ПП №1) на 61 % меньше, чем на ПП №2, и на 69 % меньше по сравнению с ПП №3. Различие между показателями достоверно (t от 5,3 до 6,6 при t 0,999 = 3,7). Следовательно, в прибрежной зоне формируются деревья с узкой кроной, что позволяет устоять штормовым порывам ветра. На расстоянии примерно 100 м от береговой линии диаметр кроны достоверно не отличается от расположенной в глубине острова ПП №3, а также от диаметра кроны сосны, произрастающей на материке (Архангельский лесхоз) в сосняке черничном (4,88±0,62). Наблюдается тенденция увеличения ширины кроны дерева при удалении от береговой линии моря. Таким образом, ширина переходной зоны в насаждении от открытого пространства составляет 100 м.

Важным показателем роста является относительная высота, оценивающая рост, развитие и состояние древесных растений. Лучшим развитием характеризуются прибрежные насаждения, относительная высота составляет в среднем 0,74. В глубине острова относительная высота сосны составляет 0,53. Различие в относительной высоте между насаждениями при разной удаленности от береговой линии достоверно (t от 3,3 до 4 при t 0,99 = 2,8).

Годичный прирост деревьев – это сложный биологический процесс, зависящий от многих экзогенных и эндогенных факторов. Прирост по радиусу обуславливается биологией древесной породы, её возрастом, экологией, изменчивостью условий среды и комплекса метеорологических факторов [9]. Поэтому годичный прирост древесины можно считать индикатором экологических и фитоценотических условий произрастания, показателем адаптированности растения к экстремальным факторам среды.

С целью сопоставления данных нами проанализирован 35-летний период прироста с 1975 по 2009 г. Радиальный прирост сосны в глубине острова изменяется в пределах от 0,9 до 1,7 мм. В 60-летних насаждениях он в среднем составляет 1,09±0,03 мм, в 47-летних – 1,24±0,02 мм. С увеличением среднего возраста на 13 лет радиальный прирост сократился на 12 %. Различие между радиальным приростом ПП №3 и ПП №4 достоверно (t = 4,2 при t 0,999 = 3,8).

Радиальный прирост сосны прибрежных насаждений изменяется в пределах от 1,3 до 2,9 мм. Наибольшая изменчивость данного показателя отмечается на ПП №2 (22,5 %). На расстоянии 100 м от береговой линии прирост сосны по диаметру в среднем составляет 1,98 ± 0,08 мм, около береговой линии – 1,70 ± 0,04 мм. Различие составляет 16 % (достоверно t = 3 при t 0,99 = 2,8). Вероятно, принимая удары ветра на себя, деревья насаждений, примыкающих к береговой линии, снижают радиальные приросты. Следовательно, более благоприятные условия для прироста по диаметру в исследуемом районе складываются на ПП №2 на удалении 100 м от береговой линии. По сравнению с насаждениями в глубине острова радиальный прирост здесь достоверно увеличился на 60 % (t = 8,7 при t 0,999 = 3,8).

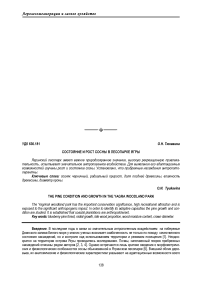

В прибрежных насаждениях в динамике радиального прироста отмечается тенденция уменьшения прироста по диаметру в последние десятилетия (рис. 1). На пробной площади на расстоянии 100 м от береговой линии (ПП №2) до 1990 г. радиальный прирост был на уровне 2,5 мм. В последние годы он дошел до уровня 1,5 мм. Это может быть связано с увеличением рекреационной нагрузки в последние десятилетия. На пробной площади №1 в динамике радиального прироста отмечаются два максимума – в 1975 (2,27 мм) и 1989 гг. (2,19 мм) – и два минимума – в 1987 (1,45 мм) и 2007 гг. (1,33 мм). То есть выявляется цикличность изменения радиального прироста.

Рис. 1. Динамика радиального прироста сосны

ПП№1

ПП№2

ПП№3

ПП№4

Год

Пробные площади в глубине острова отличаются стабильностью радиального прироста. Изменение прироста по диаметру составляет порядка 0,5 мм.

Очень важной характеристикой годичного кольца является прирост поздней древесины. Этот слой состоит из мелких толстостенных клеток и определяет прочность древесины. В изменении прироста поздней древесины на разных пробных площадях отмечаются те же закономерности, что в приросте по диаметру (табл. 3).

Прирост поздней древесины сосны в глубине острова изменяется в пределах от 0,16 до 0,33 мм. В 60-летних насаждениях он в среднем составляет 0,26±0,01 мм, в 47-летних – 0,3±0,02 мм. Различие между показателями недостоверно.

Характеристика древесины сосны

Таблица 3

|

Номер ПП |

Ширина слоя поздней древесины, мм |

Доля поздней древесины, % |

Влажность древесины, % |

Влажность водопроводящей зоны древесины, % |

|

1 |

0,43±0,01 |

25,2±0,5 |

40,7±0,9 |

52,5±1,0 |

|

2 |

0,46±0,02 |

23,6±0,4 |

42,7±1,6 |

52,3±1,3 |

|

3 |

0,26±0,01 |

24,3±0,4 |

39,9±1,1 |

51,0±1,2 |

|

4 |

0,30±0,02 |

22,0±0,6 |

- |

- |

Прирост поздней древесины сосны прибрежных насаждений изменяется в пределах от 0,3 до 0,75 мм.

Наибольшая изменчивость данного показателя отмечается на ПП №2 (21,4 %).

По сравнению с удаленными от береговой линии насаждениями прирост поздней древесины сосны в прибрежных насаждениях достоверно увеличился на 53 % (t = 5,7 при t 0,999 = 3,8).

Абсолютная величина поздней части древесины сама по себе мало характеризует качество древесины. В связи с этим высчитывается процент поздней древесины в кольце (табл. 3). Доля поздней древесины сосны в глубине острова изменяется в пределах от 16 до 29 %. В 60-летних насаждениях она в среднем составляет 24,3 ± 0,4 %, в 47-летних – 22,0 ± 0,6 %. С повышением среднего возраста на 13 лет доля поздней древесины увеличилась на 2,3 %, различие достоверно (t = 3 при t 0,99 = 2,8). Доля поздней древесины сосны прибрежных насаждений изменяется в пределах от 18 до 32 %. В насаждении, примыкающем к береговой линии, доля поздней древесины составляет 25,2 ± 0,5 %, а на удалении 100 м – 23,6 ± 0,6 %.

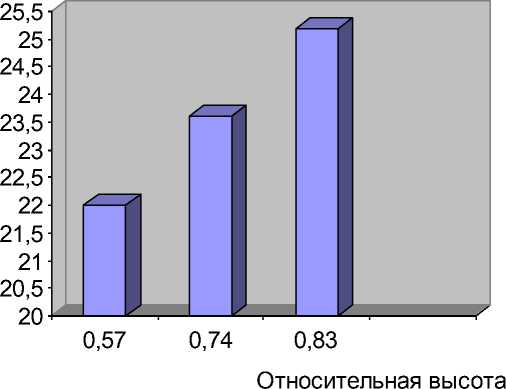

Различие между данными показателями недостоверно. По сравнению с насаждением в глубине острова (ПП №4) доля поздней древесины сосны в насаждении, примыкающем к береговой линии (ПП №1), достоверно увеличилась на 3,2 % (t = 4,1 при t 0,999 = 3,8). Прослеживается тенденция увеличения доли поздней древесины с возрастанием относительной высоты (рис. 2).

Доля поздней древесины, %

Рис. 2. Зависимость доли поздней зоны от относительной высоты

Влажность древесины – важный показатель состояния деревьев. Вода участвует во всех физиологических процессах растений, осуществляет их взаимосвязь с окружающей средой, обуславливая продуктивность как отдельных деревьев, так и древостоев в целом.

При проведении исследований мы исходили из гипотезы, что все годичные кольца имеют определенную влажность, но те из них, которые не участвуют в проведении воды, резко отличаются по ее содержанию от остальных колец. Самая влажная часть сечения является водопроводящей зоной ствола.

В среднем влажность древесины составила 41 % (табл. 3), влажность водопроводящей зоны – 52, внутренней зоны – 22 %.

На пробной площади около дороги (ПП №2) отмечается наибольшая влажность (42,7 %). Она характеризуется большим коэффициентом изменчивости (14,7 %). Различие между влажностью древесины на разных пробных площадях недостоверно. Отмечается лишь тенденция возрастания влажности древесины с увеличением ширины годичного слоя.

Влажность водопроводящей зоны изменяется от 43 до 61 %. Различие между данным показателем на разных пробных площадях недостоверно и составляет от 0,2 % в прибрежных насаждениях до 5 % по сравнению с удаленными от береговой линии насаждениями (табл. 3).

Длина водопроводящей зоны древесины сосны в среднем 41±3,3 мм изменяется от 15 до 70 мм. Различие между длиной водопроводящей зоны недостоверно и составляет от 0,3 % в прибрежных насаждениях до 1,3 % по сравнению с насаждениями в глубине острова.

Заключение . Интенсивно посещаемые прибрежные насаждения характеризуются более высокими морфометрическими показателями, лучшими радиальными приростами по сравнению с удаленными от береговой линии насаждениями. Следовательно, решающим фактором по влиянию на рост и состояние деревьев оказалась близость насаждений к береговой линии, т.е. влияние комплекса абиотических факторов.

По увлажненности древесины, а следовательно, физиологической активности деревьев различий на разных пробных площадях не отмечается. Повышение доли поздней древесины сосны прибрежных насаждений указывает на выносливость их к условиям среды, уклоняющимся от оптимальных.

На основании вышеизложенного можно сделать выводы об антропотолерантности прибрежных насаждений. Однако динамика радиального прироста сосны прибрежных насаждений показывает снижение прироста по диаметру в последние десятилетия на 40 %, хотя в удаленных от береговой линии насаждений он остается стабильным. Очевиден факт ухудшения состояния деревьев в связи с усилением рекреационной нагрузки, в связи с этим необходимо разрабатывать мероприятия как по благоустройству прибрежной зоны, так и контролю за использованием территории лесопарка отдыхающими.