Состояние и тенденции семейного потенциала современной России: региональный аспект

Автор: Доброхлеб В.Г., Кондакова Н.А.

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Качество жизни и человеческий потенциал территорий

Статья в выпуске: 6 т.27, 2023 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования заключается в выявлении особенностей и тенденций демографической структуры семьи с помощью авторской методики, основанной на ранее разработанном индексе семейного потенциала (2017 год). В состав индекса входят показатели, характеризующие состояние здоровья, воспроизводство и репродуктивные установки населения, брачно-семейную структуру, жилищную обеспеченность. Актуальность исследования обусловлена происходящими в последние годы социально-экономическими, политическими и демографическими изменениями в России, оказавшими влияние на развитие института семьи. В ходе проведенных расчетов подтверждено, что половина (43) регионов России имеют индекс семейного потенциала выше среднего по стране (78,6 балла). Вместе с тем выявлена значительная дифференциация между регионами, при которой разрыв максимальных и минимальных значений индекса достигал 19,6 балла в 2022 году. В десятку лучших по индексу семейного потенциала регионов вошли Республика Татарстан и большая часть субъектов Центрального федерального округа (Белгородская, Воронежская, Липецкая, Курская области). Регионы, которые в 2016 году занимали лидирующие позиции в рейтинге индекса семейного потенциала, опустились на нижние строчки. Так, наиболее неблагоприятная ситуация в 2022 году складывалась в Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах, что обусловлено негативными тенденциями последних лет в брачно-семейных отношениях населения на данных территориях. Научная новизна исследования состоит в применении авторской методики, позволяющей выявлять различия в состоянии семейного потенциала регионов страны. Это дает возможность дифференцированно подходить к применению мер социальной политики с учетом состояния и динамики семейного потенциала регионов современной России.

Семья, семейный потенциал, индекс, дифференциация регионов, брачно-семейная структура

Короткий адрес: https://sciup.org/147242493

IDR: 147242493 | УДК: 316.356.2 | DOI: 10.15838/ptd.2023.6.128.11

Текст научной статьи Состояние и тенденции семейного потенциала современной России: региональный аспект

Сбережение и приумножение населения являются одним из высших национальных приоритетов, что неоднократно озвучивалось Президентом России. Российская Федерация находится на второй стадии депопуляции, связанной с интенсивным старением населения (Доброхлеб, 2021; Соболева и др., 2021; Sidorenko, 2019). На углубление демографического кризиса повлияли пандемия COVID-19 (Бирюкова, Козлов, 2023; Сивоплясова, 2023; Manning, Payne, 2021), а также существенные внешние политические вызовы, связанные с обострением международной обстановки. В этих условиях социальная политика государства направлена на поддержку традиционных семейных ценностей, поддержку семей с детьми, расширение мер по увеличению рождаемости. Одновременно с этим возрастает потребность в методологических подходах, позволяющих измерять эффективность социальной политики как на макро-, так и на мезоуровне, что невозможно без выявления новых трендов развития института семьи (форматов семейного устройства, новых вызовов и проблем) (Ростовская и др., 2021; Andreev et al., 2002; Cherlin, 2020; Timonin et al., 2020).

Согласно мониторингу ВЦИОМ и Банка Хоум Кредит, касающемуся исследования благополучия российских семей в 2021 году, 76% опрошенных отнесли себя к «семейным людям», проживающим в домохозяйствах из двух и более человек и ведущим общий быт с членами своей семьи1. В то же время в рамках всероссийских переписей населения

2010 и 2020 гг. выявлены следующие закономерности: сохраняется приоритет официально зарегистрированного брака, однако наблюдается тенденция роста безбрачия среди населения до 30 лет, высока доля вдовых среди женщин 60 лет и старше, в структуре российских домохозяйств увеличиваются число и доля домохозяйств-одиночек. Основу семейной структуры российского населения составляют полные, нуклеарные и малодетные семьи (Короленко, 2023).

Домохозяйства в России становятся все мельче, значительно возрос удельный вес домохозяйств-одиночек, причем по сравнению с прошлыми переписями среди них впервые стали преобладать лица трудоспособного возраста, что характерно только для городского населения. Динамика структуры семейных ячеек показывает тенденцию к все более частому проживанию детей старше 18 лет с родителями без создания собственной семьи (Прокофьева, Корчагина, 2023).

На семью и ее становление оказывают влияние социально-экономические изменения, происходящие в России и связанные с благосостоянием, уровнем образования и урбанизацией населения, а также сменой технологического уклада (Ахметова, 2022).

Для института семьи в Российской Федерации характерны следующие тенденции: снижение показателей рождаемости и числа детей, увеличение количества разводов и удельного веса неполных семей, сокращение количества членов семьи, рост числа незарегистрированных браков и доли внебрачных рождений (при этом расширяется официальная и неофициальная разводимость) (Нышпора, 2019).

Данное исследование продолжает цикл статей авторов, посвященных изучению семейных структур России и ее регионов (Доброхлеб, Кондакова, 2017). За период с 2017 по 2022 год в стране произошли значительные социально-экономические и политические изменения, которые не могли не сказаться на состоянии семьи и ее развитии. Цель работы – выявить особенности и тенденции, характерные для демографической структуры семьи, на основе использования индекса семейного потенциала регионов России.

Данные и методы

Ранее нами был разработан индекс семейного потенциала (I СП ), при составлении которого мы опирались на изучение факторов изменения среднего размера и структуры семьи, а также на имеющуюся в свободном доступе статистику по регионам Российской Федерации (Доброхлеб, Кондакова, 2017). В состав индекса включены показатели, отражающие состояние здоровья населения, а значит и семьи, воспроизводство и репродуктивные установки, брачно-семейную структуру населения и жилищную обеспеченность. В результате в индекс семейного потенциала вошли пять показателей (табл. 1).

При расчете IСП использовался метод, основанный на соотношении реальных показателей с их стандартами (полученное процентное отношение – степень приближения к стандартному значению). Индекс представляет среднее арифметическое стандар- тизированных значений отобранных выше показателей:

п

/СП= У^ ,(1)

п i=i

^i.

A i = 100 • y,('4i = 100 • “7 обратный показатель) ,(2)

А; < 100

где:

A i – степень приближения к стандартному значению i показателя;

x i – реальное значение i показателя;

s i – стандартное значение i показателя;

i = 1 … 5.

Стандарты – среднее арифметическое величин показателей 10 лучших по соответствующим показателям регионов РФ или принятые международные критерии (например, суммарный коэффициент рождаемости, равный 2,1 – обеспечение простого воспроизводства населения) по данному показателю.

Расчет индекса производился за 19 лет (2000 год, 2005–2022 гг.) по 84 регионам, восьми федеральным округам и по России в целом.

Рассмотрим подробнее каждый показатель оценки семейного потенциала в регионах России.

Первым показателем, входящим в исследуемый индекс, является ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ), которая служит индикатором уровня общественного здоровья, отражает качество жизни

Таблица 1. Показатели, составляющие индекс семейного потенциала ( IСП )

|

Характеристика |

Показатель |

|

Состояние здоровья населения |

1. Ожидаемая продолжительность жизни (число лет, которые предстоит прожить человеку с момента рождения) |

|

Воспроизводство и репродуктивные установки населения |

2. Суммарный коэффициент рождаемости (усредненное число рождений, приходящееся на 1 женщину репродуктивного возраста) |

|

3. Внебрачная рождаемость (доля живорождений у женщин, не состоявших в зарегистрированном браке, в общем числе рождений, %) |

|

|

Брачно-семейная структура населения |

4. Соотношение браков и разводов (количество разводов на 1 тыс. браков) |

|

Жилищная обеспеченность |

5. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (кв. м) |

|

Источник: составлено авторами. |

|

(Andreev et al., 2002) и эффективность социально-экономической политики2. С начала 2000-х гг. ожидаемая продолжительность жизни при рождении в России увеличилась на 20,5 года и к 2022 году достигла 78,6 года, при этом в 26 регионах данный показатель превысил среднее значение по стране – 72,73 года. Однако в 2022 году не было регионов, в которых продолжительность жизни превысила бы 80 лет, как до 2020 года (Республика Ингушетия – 81,48 года). Тройка регионов-лидеров по ОПЖ в 2022 году состояла из республик Ингушетии (78,34), Дагестана (78,22) и г. Москвы (78,17). Также необходимо отметить, что в 2000 году только в двух регионах (республики Дагестан и Ингушетия) ожидаемая продолжительность жизни превышала 70 лет, а в Республике Тыва не достигала и 60 лет (55,2 года), т. е. данный показатель варьировался в широких пределах – 16,8 года. К 2022 году разница между крайними значениями сократилась до 11,2 года (Республика Тыва – 67,1, Республика Ингушетия – 78,3). Причем количество субъектов, где ожидаемая продолжительность жизни превысила 70 лет, составило 65. К регионам, не достигшим данного значения, относятся территории Дальневосточного (Еврейская автономная область, Амурская область и др.) и Сибирского (Иркутская область, Забайкальский край и др.) федеральных округов. Наибольший прирост с 2000 по 2022 год был отмечен в регионах СевероЗападного федерального округа (в Ненецком автономном округе +16,7%, Ленинградской области +16,4%), отдельных субъектах Уральского (в Ямало-Ненецком автономном округе +17,4%) и Сибирского (в Республике Алтай +24%) федеральных округов.

Следующим показателем, входящим в IСП, является суммарный коэффициент рождаемости (СКР). Е.В. Балацкий и Н.А. Екимова выявили прямую зависимость между темпами роста населения и СКР, доказав влияние на него группы факторов, отражающих совместное воздействие экономики, инсти- тутов и культуры (Балацкий, Екимова, 2023). Согласно выводам исследователей, СКР для простого воспроизводства должен быть не менее 1,597, а для демографической экспансии в ближайшие 30 лет – не менее 3,258. Суммарный коэффициент рождаемости в современной России дважды превышал границу простого воспроизводства: в 1990–1991 гг. (период распада СССР) и в 2012–2017 гг., в остальные годы страна находилась в режиме суженного воспроизводства (Екимова, Гаганов, 2023).

Несмотря на всю спорность использования СКР как меры уровня (интенсивности) рождаемости текущего периода, а также порогового значения для анализа ситуации (Соботка, Лутц, 2011; Екимова, Гаганов, 2023), в нашем исследовании мы будем пользоваться общепринятым значением 2,1, которое показывает, что для простого воспроизводства каждая женщина должна родить не менее двух детей (Щербакова, 2022).

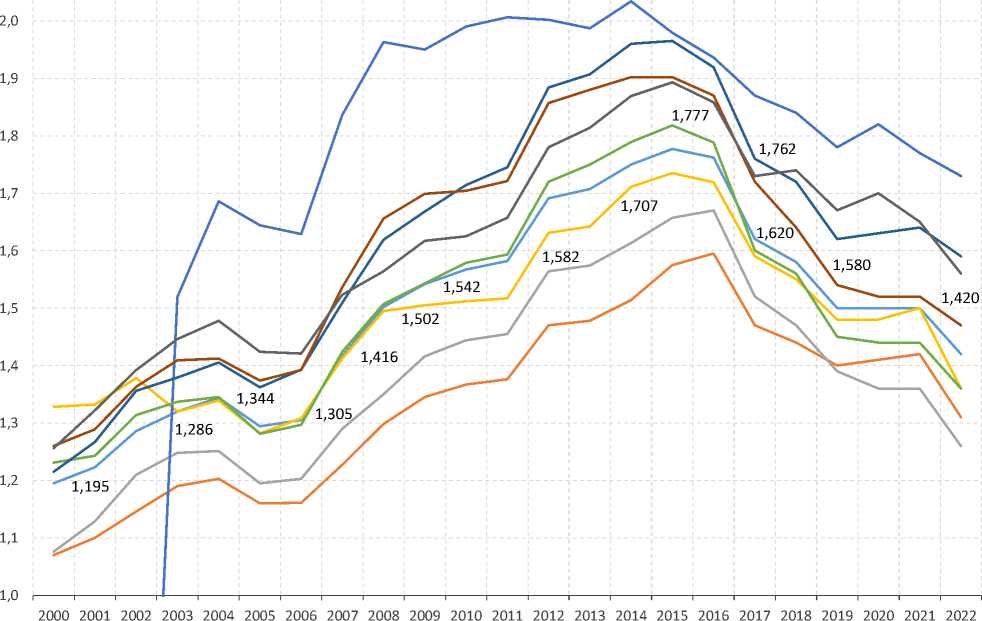

Так, за 2000–2022 гг. суммарный коэффициент рождаемости в России вырос с 1,195 до 1,42 ребенка на 1 женщину репродуктивного возраста (рис.). В 2000–2015 гг. его значение увеличивалось (кроме 2005 года) – до 1,777 в 2015 году. В 2022 году СКР составил 1,42, что на 33% меньше, чем необходимо для простого воспроизводства населения. Наибольшее значение данного показателя за период с 2003 по 2022 год зафиксировано в СевероКавказском федеральном округе.

Россия входит в десятку стран с самым высоким уровнем разводимости. Согласно данным Организации Объединенных Наций, самый высокий уровень разводимости в 2020 году наблюдался на Мальдивах (коэффициент разводимости 5,5 на 100 человек), на втором месте – Казахстан (4,6), на третьем – Россия (3,9). Замыкают десятку антилидеров Дания, Латвия и Литва (2,7)3.

Показатель соотношения браков и разводов в период с 2000 по 2010 год в целом по России имел тенденцию к убыли, однако после 2011 года ситуация изменилась (табл. 2).

2,1

^^^^^^^^^^е Российская Федерация

^^^^^^^^^^* Южный АО

^^^^^^^^* Уральский ФО

^^^^^^^^^^е Центральный ФО

■ Северо-Кавказский ФО

' Сибирский АО

^^^^^^^^^^е Северо-Западный ФО

^^^^^^^^^^е Приволжский ФО

^^^^^^^^* Дальневосточный ФО

Рис. Суммарный коэффициент рождаемости в России в целом и по федеральным округам в 2000–2022 гг., число детей на одну женщину репродуктивного возраста

Источник: Единая межведомственная информационно-статистическая система / Федеральная служба государственной статистики. URL: https://fedstat.ru (дата обращения 08.06.2023).

Таблица 2. Соотношение браков и разводов в России и по федеральным округам, количество разводов на 1000 браков

|

Территория |

Год |

2022 год к 2000 году |

2022 год к 2010 году |

||||||||

|

2000 |

2005 |

2010 |

2015 |

2018 |

2019 |

2020 |

2021 |

2022 |

|||

|

Российская Федерация |

700 |

567 |

526 |

527 |

654 |

653 |

733 |

698 |

648 |

0,9 |

1,2 |

|

Центральный ФО |

703 |

576 |

545 |

516 |

640 |

649 |

719 |

635 |

572 |

0,8 |

1,0 |

|

Северо-Западный ФО |

787 |

608 |

550 |

520 |

694 |

663 |

699 |

643 |

565 |

0,7 |

1,0 |

|

Южный ФО |

633 |

470 |

550 |

561 |

639 |

654 |

766 |

693 |

662 |

1,0 |

1,2 |

|

Северо-Кавказский ФО |

301 |

313 |

379 |

446 |

451 |

506 |

761 |

1345 |

4,3 |

4,3 |

|

|

Приволжский ФО |

664 |

558 |

511 |

517 |

648 |

653 |

760 |

725 |

651 |

1,0 |

1,3 |

|

Уральский ФО |

739 |

597 |

562 |

573 |

730 |

707 |

802 |

765 |

667 |

0,9 |

1,2 |

|

Сибирский ФО |

694 |

601 |

533 |

576 |

690 |

688 |

770 |

734 |

650 |

0,9 |

1,2 |

|

Дальневосточный ФО |

799 |

627 |

583 |

597 |

692 |

687 |

754 |

793 |

639 |

0,8 |

1,1 |

Источник: Единая межведомственная информационно-статистическая система / Федеральная служба государственной статистики. URL: https://fedstat.ru (дата обращения 02.06.2023).

Таблица 3. Доля внебрачных рождений в России и по федеральным округам, %

|

Территория |

Год |

||||||||

|

2000 |

2005 |

2010 |

2015 |

2018 |

2019 |

2020 |

2021 |

2022 |

|

|

Российская Федерация |

28,0 |

30,0 |

34,7 |

21,6 |

21,2 |

20,9 |

21,7 |

22,0 |

22,8 |

|

Центральный ФО |

23,7 |

25,5 |

34,7 |

18,9 |

18,5 |

18,1 |

19,8 |

20,1 |

20,2 |

|

Северо-Западный ФО |

30,9 |

32,9 |

34,7 |

21,6 |

20,8 |

20,9 |

21,7 |

22,1 |

22,3 |

|

Южный ФО |

25,2 |

25,5 |

34,7 |

20,3 |

19,3 |

19,4 |

20,2 |

20,4 |

21,3 |

|

Северо-Кавказский ФО |

— |

— |

34,7 |

19,0 |

24,3 |

20,1 |

20,9 |

21,1 |

25,7 |

|

Приволжский ФО |

25,6 |

29,2 |

34,7 |

19,7 |

18,9 |

19,0 |

19,4 |

19,5 |

20,1 |

|

Уральский ФО |

29,6 |

31,8 |

34,7 |

22,5 |

21,5 |

21,5 |

22,1 |

22,4 |

22,9 |

|

Сибирский ФО |

34,5 |

37,2 |

34,7 |

27,9 |

26,3 |

26,0 |

26,6 |

27,1 |

27,9 |

|

Дальневосточный ФО |

37,9 |

39,0 |

34,7 |

30,0 |

28,3 |

30,4 |

29,9 |

30,7 |

31,0 |

Источник: Единая межведомственная информационно-статистическая система / Федеральная служба государственной статистики. URL: https://fedstat.ru

Самый высокий темп роста разводов зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе. Здесь же за период с 2020 по 2022 год было выявлено резкое превышение числа разводов над числом браков: Республике Ингушетии (2570 разводов на 1000 браков в 2022 году), Чеченской Республике (2066), Республике Дагестан (1974), Карачаево-Черкесской Республике (1517), Северной Осетии – Алании (1381). Аналогичная ситуация наблюдается и в Республике Калмыкии Южного федерального округа: за 2020-2022 гг. коэффициент неустойчивости браков увеличился с 753 до 1010. Эксперты в сфере региональных проблем связывают это с денежными выплатами, которые были введены с 2021 года в России для одиноких родителей, воспитывающих детей в возрасте от 8 до 17 лет4. Тенденция увеличения числа разводов является риском утраты традиционного общества, характерного для народов Северного Кавказа.

Внебрачная рождаемость в России в последние два десятилетия превратилась в массовое явление. В 2022 году более 297 тыс. детей родились вне брака, что составляет 22,8% от общего числа родившихся. Начиная с 2019 года доля детей, рожденных вне за- регистрированного брака, растет (табл. 3). Наиболее неблагоприятная обстановка сложилась в Дальневосточном федеральном округе (31%), наименее – в Приволжском федеральном округе (20,1%).

Жилищная обеспеченность населения является одним из факторов социальноэкономического развития страны, создание благоприятных условий необходимо для жизни семьи и полноценного развития человеческого потенциала. Всемирной организацией здравоохранения жилищные условия наряду с развитием детей с рождения, социальной защитой, справедливыми условиями занятости и достойным трудом включены в список основных мер социальной политики в отношении здоровья.

Согласно данным мировой статистики, в 2022 году по показателю обеспеченности жилой недвижимостью на 1000 человек Россия замыкала десятку стран-лидеров5: Хорватия – 604,46, Болгария – 585,33, Португалия – 579,39, Франция – 548,51, Испания – 547,82, Германия – 518,01, Бельгия – 488,8, Норвегия – 486,2, Чехия – 479,72, Россия – 473 жилых объекта на 1000 жителей.

В свою очередь Организация экономического сотрудничества и развития рассчиты-

Таблица 4. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. м

|

Территория |

Год |

|||||||||

|

2000 |

2005 |

2010 |

2015 |

2018 |

2019 |

2020 |

2021 |

2022 |

2022–2010 |

|

|

Российская Федерация |

19,2 |

20,8 |

22,6 |

24,4 |

25,8 |

26,28 |

24,9 |

27,51 |

28,2 |

9,0 |

|

Центральный ФО |

20,4 |

22,0 |

24,0 |

26,1 |

27,0 |

27,53 |

28,13 |

28,7 |

29,4 |

9,0 |

|

Северо-Западный ФО |

20,9 |

22,6 |

24,7 |

25,7 |

27,5 |

28,12 |

28,95 |

29,7 |

30,29 |

9,4 |

|

Южный ФО |

17,5 |

19,7 |

21,9 |

22,9 |

24,7 |

25,32 |

26,02 |

26,12 |

27,28 |

9,8 |

|

Северо-Кавказский ФО |

15,4 |

17,9 |

18,1 |

20,3 |

21,5 |

21,82 |

22,56 |

22,5 |

23,08 |

7,7 |

|

Приволжский ФО |

18,9 |

20,7 |

22,7 |

25,1 |

26,7 |

27,3 |

27,99 |

28,8 |

29,57 |

10,7 |

|

Уральский ФО |

18,8 |

20,3 |

22,3 |

24,2 |

25,4 |

25,9 |

26,47 |

27,15 |

27,75 |

9,0 |

|

Сибирский ФО |

18,3 |

19,8 |

21,4 |

23,0 |

24,6 |

25,06 |

25,63 |

26,4 |

26,97 |

8,7 |

|

Дальневосточный ФО |

17,2 |

20,4 |

21,8 |

23,2 |

23,4 |

23,7 |

24,16 |

25,0 |

25,45 |

8,3 |

Источник: Единая межведомственная информационно-статистическая система / Федеральная служба государственной статистики. URL: https://fedstat.ru вает количество комнат на одного человека по странам. Лидерами по этому показателю являются Ирландия и Великобритания, т. к. их граждане чаще располагают жильем с более чем четырьмя комнатами. Россия с более чем одной комнатой на человека находится в одном списке со Словакией, Латвией, Хорватией, Польшей, Румынией, Грецией, Колумбией, Турцией и Мексикой6.

В России рассчитывается показатель «общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (кв. м)». Статистика иллюстрирует его ежегодный рост. Так, по данным Росстата, в 2022 году среднее количество кв. м на одного жителя составляло 28,2, в то время как в 2000 году – 19,2 (табл. 4). Однако эти значения не говорят о доступности жилья для населения.

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о существенной дифференциации региональных показателей, что говорит о значительных различиях в исходных условиях субъектов РФ.

Результаты

Анализ индекса семейного потенциала 84 субъектов РФ за 2000–2022 гг. показал их значительную дифференциацию. Анализ включал несколько критериев.

-

1. Амплитуда изменений интегрального показателя семейного потенциала всех регионов

В 2022 году амплитуда изменений составила 19,6 балла (2021 год – 16,4 балла, 2020 год – 23,8 балла, 2019 год – 19,5 балла), при этом максимальный I СП отмечен в Республике Татарстан (89,17 балла), минимальный – в Еврейской автономной области (69,55 балла). Среднее значение интегрального показателя в 2022 году по РФ составило 77,7 балла. Регион-лидер превосходил среднее значение по РФ на 10,5 балла, а регион-аутсайдер отставал на 9 баллов. За весь период исследования амплитуда изменений интегрального показателя семейного потенциала варьировалась от 9 баллов в 2000 году до 28,4 балла в 2005 году. Полученные данные свидетельствуют о значительной дифференциации регионов и поляризации демографического развития страны.

-

2. Распределение регионов в рейтинге по индексу семейного потенциала

В результате анализа выявлено, что топ-10 лучших регионов по I СП за 2000–2022 гг. значительно поменялся. В 2022 году в данный список входили Республика Татарстан и большая часть регионов Европейской части России (табл. 5). Ранее в этой группе преобладали регионы Северо-Кавказского федерального округа. Стоит отметить, что дифференциация субъектов внутри группы лучших регионов сократилась и составила 7 баллов в 2022 году против 11,5 балла в 2000 году.

Таблица 5. Топ-10 лучших регионов по индексу семейного потенциала ( I СП ), 2000, 2010, 2022 гг.

|

Территория |

2000 год |

Территория |

2010 год |

Территория |

2022 год |

|

Республика Дагестан |

74,6 |

Республика Ингушетия |

87,3 |

Республика Татарстан |

89,2 |

|

Республика Ингушетия |

70,5 |

Чеченская Республика |

86,1 |

Белгородская область |

87,9 |

|

Кабардино-Балкарская Республика |

66,1 |

Республика Дагестан |

84,0 |

Воронежская область |

86,7 |

|

Республика Адыгея |

65,1 |

Кабардино-Балкарская Республика |

78,4 |

Пензенская область |

84,4 |

|

Воронежская область |

64,1 |

Республика Северная Осетия – Алания |

75,6 |

г. Санкт-Петербург |

84,2 |

|

Карачаево-Черкесская Республика |

63,9 |

Чукотский автономный округ |

75,1 |

Липецкая область |

84,1 |

|

Республика Мордовия |

63,7 |

Пензенская область |

74,3 |

Нижегородская область |

83,7 |

|

Белгородская область |

63,6 |

Белгородская область |

73,8 |

Московская область |

83,6 |

|

Курская область |

63,2 |

Республика Адыгея |

73,4 |

Ульяновская область |

83,6 |

|

Чувашская Республика |

63,0 |

Воронежская область |

72,7 |

Курская область |

83,3 |

|

Источник: расчеты авторов. |

|||||

Таблица 6. Топ-10 регионов-аутсайдеров по индексу семейного потенциала ( I СП ), 2000, 2010, 2022 гг.

|

Территория |

2000 год |

Территория |

2010 год |

Территория |

2022 год |

|

Иркутская область |

55,4 |

Иркутская область |

63,5 |

Республика Саха (Якутия) |

72,1 |

|

Магаданская область |

55,0 |

Камчатский край |

63,3 |

Забайкальский край |

71,9 |

|

Пермский край |

54,8 |

Республика Тыва |

62,9 |

Республика Тыва |

71,6 |

|

Республика Тыва |

54,4 |

Ленинградская область |

62,7 |

Республика Бурятия |

69,8 |

|

Амурская область |

54,3 |

Амурская область |

62,5 |

Республика Северная Осетия – Алания |

69,6 |

|

Еврейская АО |

53,5 |

Томская область |

61,9 |

Еврейская автономная |

69,6 |

|

Камчатский край |

53,2 |

Хабаровский край |

61,7 |

Чеченская Республика |

69,5 |

|

Сахалинская область |

52,9 |

Сахалинская область |

61,3 |

Карачаево-Черкесская Республика |

65,2 |

|

Приморский край |

51,8 |

Еврейская АО |

61,2 |

Республика Дагестан |

64,8 |

|

Хабаровский край |

51,4 |

Приморский край |

60,6 |

Республика Ингушетия |

62,0 |

|

Источник: расчеты авторов. |

|||||

Таблица 7. Распределение регионов России по индексу семейного потенциала в 2022 году

|

I группа. Интегральная оценка выше среднего |

II группа. Средняя интегральная оценка (74,68–82,54 балла) |

III группа. Интегральная оценка ниже среднего |

|

Республика Татарстан, Белгородская обл., Воронежская обл., Пензенская обл., г. Санкт-Петербург, Липецкая обл., Нижегородская обл., Московская обл., Ульяновская обл., Курская обл., Краснодарский край, Калининградская обл. |

Сахалинская обл., Республика Мордовия, Рязанская обл., Тамбовская обл., Костромская обл., Тюменская обл., г. Москва, Республика Башкортостан, Республика Карелия, Тверская обл., Самарская обл., Ямало-Ненецкий автономный округ, Тульская обл., Чувашская Республика, Республика Крым, Ярославская обл., Новосибирская обл., г. Севастополь, Омская обл., Мурманская обл., Владимирская обл., Свердловская обл., Камчатский край, Орловская обл., Оренбургская обл., Брянская обл., Кировская обл., Архангельская обл., Псковская обл., Новгородская обл., Калужская обл., Магаданская обл., Ивановская обл., Челябинская обл., Вологодская обл., Приморский край, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Адыгея, Саратовская обл., Курганская обл., Смоленская обл., Ростовская обл., Чукотский автономный округ, Пермский край, Алтайский край, Республика Алтай, Республика Марий Эл, Республика Коми, Иркутская обл., Республика Хакасия |

Удмуртская Республика, Красноярский край, Томская обл., Хабаровский край, Ленинградская обл., Амурская обл., Кемеровская обл., Республика Калмыкия, Ставропольский край, Астраханская обл., Волгоградская обл., Республика Саха (Якутия), Забайкальский край, Республика Тыва, Республика Бурятия, Республика Северная Осетия – Алания, Еврейская автономная область, Чеченская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Дагестан, Республика Ингушетия |

|

Источник: расчеты авторов. |

||

Таблица 8. Индекс семейного потенциала ( I СП ) в федеральных округах России, 2000–2022 гг.

|

Территория |

Год |

2022 год к 2000 году, % |

||||||||

|

2000 |

2005 |

2010 |

2015 |

2018 |

2019 |

2020 |

2021 |

2022 |

||

|

Россия |

58,1 |

60,8 |

67,3 |

74,1 |

76,9 |

75,8 |

75,1 |

79,8 |

78,6 |

135 |

|

Центральный ФО |

59,7 |

62,2 |

68,1 |

76,1 |

78,9 |

78,1 |

77,9 |

82,9 |

82,5 |

138 |

|

Северо-Западный ФО |

57,0 |

59,8 |

6,5 |

74,0 |

76,5 |

75,8 |

76,9 |

81,1 |

81,1 |

142 |

|

Приволжский ФО |

59,3 |

60,9 |

68,0 |

76,5 |

78,9 |

77,2 |

77,4 |

80,9 |

80,5 |

136 |

|

Уральский ФО |

57,1 |

60,1 |

67,3 |

74,2 |

76,1 |

75,1 |

75,6 |

78,9 |

79,3 |

139 |

|

Южный ФО |

59,8 |

63,3 |

67,0 |

73,8 |

77,7 |

76,2 |

76,1 |

80,1 |

78,1 |

131 |

|

Сибирский ФО |

56,0 |

58,0 |

64,6 |

69,6 |

72,8 |

71,5 |

71,9 |

75,3 |

75,5 |

135 |

|

Дальневосточный ФО |

53,6 |

58,2 |

61,7 |

68,4 |

72,0 |

70,1 |

71,4 |

73,1 |

74,0 |

138 |

|

Северо-Кавказский ФО |

64,4 |

74,1 |

80,4 |

79,0 |

81,7 |

82,9 |

73,8 |

79,5 |

69,4 |

108 |

Ранжировано по данным 2022 года.

Источник: расчеты авторов по данным Федеральной службы государственной статистики.

изменений показателя (снижение интегральной оценки), что сказалось на итоговом отношении результатов 2022 и 2000 гг. В Центральном федеральном округе это Калужская область (-0,2 балла); в Южном федеральном округе – Республика Адыгея (-0,6), Республика Калмыкия (-1,2), Астраханская область (-2,2), г. Севастополь (-3); все регионы Северо-Кавказского федерального округа: Чеченская Республика (-22), Республика Ингушетия (-18,9), Республика Дагестан (-17,4), Карачаево-Черкесская Республика (-9,8), Республика Северная Осетия – Алания (-10), Кабардино-Балкарская Республика (-7,6) и Ставропольский край (-0,4); в Дальневосточном федеральном округе – Еврейская автономная область (-2,4), Республика Бурятия (-1,6).

Таким образом, исследование индекса семейного потенциала в разрезе российских регионов показало, что наиболее неблагоприятная ситуация по совокупности входящих в состав индекса показателей (состояние здоровья, воспроизводство, брачно-

семейная структура, жилищная обеспеченность) характерна для Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов. Наибольший вклад в конечный результат индекса семейного потенциала внесли показатели брачно-семейного состояния. Рост внебрачной рождаемости и распространение разводов в данных регионах говорят об отрицательных тенденциях в развитии института семьи.

Научная новизна исследования заключается в применении авторской методики, позволяющей выявлять различия в состоянии семейного потенциала регионов. Это дает возможность дифференцированно подходить к применению мер социальной политики с учетом состояния и динамики семейного потенциала регионов современной России. Поэтому очевидно, что меры семейнодемографической политики нуждаются в корректировке, необходимо максимально способствовать повышению привлекательности семейного образа жизни, престижа материнства и отцовства.

Список литературы Состояние и тенденции семейного потенциала современной России: региональный аспект

- Ахметова Г.Ф. (2022). Влияние миграции на современную семью // Семья и преемственность поколений: мат-лы Междунар. симпозиума (Иваново – Плес, 30 сентября – 1 октября 2022 г.). Иваново: Ивановский гос. ун-т. С. 31–35.

- Балацкий Е.В., Екимова Н.А. (2023). Перспективы демографической экспансии России: экономика, институты, культура // Terra Economicus. Т. 21. № 2. С. 23–37. DOI: 10.18522/20736606-2023-21-2-23-37

- Бирюкова С.С., Козлов В.А. (2023). Демографические исследования в современном контексте: долгосрочные тренды развития и влияние внешних шоков // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. № 2. С. 3–13. DOI: 10.14515/monitoring.2023.2.2412

- Доброхлеб В.Г. (2021). Когда общество становится старше // Вестник РАН. Т. 9. № 9. С. 889–895. DOI: 10.31857/S0869587321090036

- Доброхлеб В.Г., Кондакова Н.А. (2017). Семейный потенциал в условиях модернизации современной России // Проблемы развития территории. № 6 (92). С. 94–107.

- Екимова Н.А., Гаганов А.Е. (2023). Демографические тренды регионов России: в поисках источников роста // Бизнес. Образование. Право. № 3 (64). С. 60–65. DOI: 10.25683/VOLBI.2023.64.707

- Короленко А.В. (2023). Брачно-семейная структура: состояние и тенденции в итогах переписей населения России // Социальное пространство. Т. 9. № 2. С. 1–24. DOI: 10.15838/sa.2023.2.38.4

- Нышпора М.А. (2019). Внебрачная рождаемость как социальная проблема // Огарев-online. № 9 (130). С. 1–9.

- Прокофьева Л.М., Корчагина И.И. (2023). Демографическая структура семей и домохозяйств в России, ее динамика по данным переписей населения // Демографическое обозрение. № 10 (2). С. 4–7. DOI: https://doi.org/10.17323/demreview.v10i2.17763

- Ростовская Т.К., Архангельский В.Н., Иванова А.Е., Кучмаева О.В., Семенова В.Г. (2021). Семья и демографические процессы в современной России: монография / под ред. Т.К. Ростовской; ФНИСЦ РАН. Москва: Экон-Информ. 257 с.

- Сивоплясова С.Ю. (2023). Влияние пандемии COVID-19 на брачность и разводимость в России // Народонаселение. Т. 26. № 2. С. 18–29. DOI: 10.19181/population.2023.26.2.2

- Соболева С.В, Смирнова Н.Е., Чудаева О.В. (2021). Особенности второго этапа депопуляции в России // Россия: тенденции и перспективы развития ежегодник : мат-лы XX Нац. науч. конф. с междунар. участием. Вып. 16. Ч. 1. Москва: Ин-т научной информации по общественным наукам РАН. С. 752–758.

- Соботка Т., Лутц В. (2011). Коэффициент суммарной рождаемости дает политикам дезориентирующие сигналы: не следует ли отказаться от использования этого показателя? // Экономический журнал Высшей школы экономики. Т. 15. № 4. С. 444–471.

- Щербакова Е.М. (2022). Суммарная рождаемость в последние три года остается на уровне 1,5 ребенка на женщину // Демоскоп Weekly. № 957–958. 20 сент. – 3 окт. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2022/0957/barom05.php

- Andreev E.M., Shkolnikov V.M., Begun A.Z. (2002). Algorithm for decomposition of differences between aggregate demographic measures and its application to life expectancies, healthy life expectancies, parity-progression ratios and total fertility rates. Demographic Research, 7, 499–522. Available at: https://doi.org/10.4054/DemRes.2002.7.14

- Cherlin A.J. (2020). Degrees of change: An assessment of the deinstitutionalization of marriage thesis. Journal of Marriage and Family, 82 (1), 62–80. DOI: 10.1111/jomf.12605

- Manning W.D., Payne K.K. (2021). Marriage and divorce decline during the COVID 19 pandemic: A case study of five states. Socius, 7, 1–3. DOI: 10.1177/2378023121100697

- Sidorenko A. (2019). Demographic transition and “demographic security” in post-Soviet countries. Population and Economics, 3 (3), 1–22. DOI: 10.3897/popecon.3.e47236

- Timonin S., Jasilionis D., Shkolnikov V., Andreev E.M. (2020). New perspective on geographical mortality divide in Russia: A district-level cross-sectional analysis, 2008–2012. Journal of Epidemiology and Community Health, 74 (2), 144– 150. DOI: 10.1136/jech-2019-213239

- Wagner B.G., Kate H.C., Philip N.C. (2020). Decline in marriage associated with the COVID-19 pandemic in the United States. Socius, 6. Available at: https://journals.sagepub.com/doi/epub/10.1177/2378023120980328