Состояние и воспроизводство нижнедонских популяций копеечника крупноцветкового (Hedysarum grandiflorum Pall., Fabaceae)

Автор: Карасва Татьяна Александровна, Ермолаева Ольга Юрьевна, Бакулин Семн Дмитриевич, Пукалов Михаил Евгеньевич

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Биология @vestnik-psu-bio

Рубрика: Ботаника

Статья в выпуске: 1, 2022 года.

Бесплатный доступ

Представлены итоги мониторинговых исследований популяций Hedysarum grandiflorum в бассейне Нижнего Дона (Ростовская обл.). Выявлено 8 новых ценопопуляций вида в регионе, описаны условия их произрастания. Количественные характеристики популяций и фитоценотическая роль H. grandiflorum в составе ценозов ниже, чем в оптимальных условиях произрастания вида. По возрастной структуре популяции нормальные, неполночленные, реже полночленные, с правосторонним или центрированным онтогенетическим спектром. По классификации «дельта-омега» они отнесены к зрелым и зреющим, по величине индекса замещения - к неустойчивым, реже перспективным. Основными лимитирующими факторами в изученных популяциях выступают антропогенное воздействие, преимущественно в форме пасквальной нагрузки, и, в меньшей степени, частичное несоответствие климатических условий экологическим потребностям вида. Для H. grandiflorum в ценопопуляциях Аксайского р-на характерны крайне низкие значения числа и доли полноценных семян на плод, что в большей степени обусловлено нарушениями созревания завязавшихся семян. Значения реальной семенной продуктивности на плод существенно варьируют по годам наблюдений, что может обусловливать значительные колебания общей семенной продуктивности и выступать одной из причин нерегулярного семенного возобновления. В благоприятные для вызревания семян годы семенную продуктивность растений копеечника можно считать удовлетворительной.

Hedysarum grandiflorum, ценопопуляция, онтогенетическая структура, семенная продуктивность

Короткий адрес: https://sciup.org/147237568

IDR: 147237568 | УДК: 581.522

Текст научной статьи Состояние и воспроизводство нижнедонских популяций копеечника крупноцветкового (Hedysarum grandiflorum Pall., Fabaceae)

Hedysarum grandiflorum Pall. (копеечник крупноцветковый) – ксерофильный каудексообразующий многолетник, наиболее широкоареальный представитель секции Subacaulia (Boiss.) B. Fedtsch.; восточноевропейский по характеру распространения вид, ареал которого охватывает среднее и нижнее течение Дона, Приволжскую возвышенность, Ергени, Заволжье, Южный Урал; за пределами России произрастает в пределах Донецкой и Луганской народных республик, Днепропетровской обл. Украины, известны местонахождения на территории Болгарии и Румынии [Васильева, 1987; Дёмина, Никитина, 2008; Шишлова, Шмараева, 2014]. В Красной книге Российской Федерации копеечник крупноцветковый имеет категорию статуса редкости 3 в – редкий вид, большая часть ареала которого находится в России. Произрастание вида подтверждено современными находками в 12 регионах России. В Пензенской обл. вид считается исчезнувшим [Новикова, 2013]; для Курской обл. приводился ошибочно [Дёмина, Никитина, 2008]. Наибольшее число местонахождений вида отмечено в республиках Башкортостан [Мулдашев, Маслова, Галеева, 2011] и Татарстан [Шайхутдинова, 2016], Волгоградской [Супрун, 2017], Ростовской [Шишлова, Шмараева, 2014] и Самарской [Ильина, Митрошенкова, Саксонов, 2017] обл. Популяции H. grandiflorum в перечисленных регионах многочисленны, стабильны; в Красных книгах Самарской и Волгоградской обл. вид приводится со статусом 5 – восстанавливающийся в численности.

Копеечник крупноцветковый как вид, обладающий федеральным статусом охраны, детально и всесторонне изучался на большем протяжении его российского ареала. Исследовались ценотическая приуроченность вида, его отношение к ведущим факторам среды, пространственная и возрастная структура популяций [Ильина, 2013а, 2015, 2019; Лаврентьев, Болдырев, 2017], процессы расообразования и интрогрессии в местах контакта с другими видами секции Subacaulia с использованием сравнительноморфологических и молекулярных методов [Князев, 2014; Супрун, 2014]. Описан большой жизненный цикл вида, даны характеристики онтогенетических состояний [Ильина, 2007; Супрун, 2014]. Проведены эксперименты и разработаны рекомендации к реинтродукции и восстановлению популяций вида [Мул-дашев и др., 2012; Лаврентьев, 2019; Maslova, Muldashev, Elizaryeva, 2019], к размножению в культуре in vitro [Ахметова, Зарипова, 2013; Малаева, 2016]. Особенности семенной репродукции данного вида копеечника изучены слабее, преимущественно в связи с поиском оптимальных условий проращивания и методик предпосевной обработки семян [Ильина, 2013б; Супрун, 2014; Лаврентьев, 2016]. Работы по определению семенной продуктивности немногочисленны [Кузнецова, 2008; Лаврентьев, 2016].

В Красной книге Ростовской обл. H. grandiflorum придана категория статуса редкости 3 в, д: редкий вид, имеющий узкую экологическую приуроченность, связанный со специфическими условиями произрастания и имеющий ограниченный ареал, часть которого находится в Ростовской обл. Известные местонахождения вида сосредоточены в северной (правобережье среднего течения Дона) и северо-западной (восточный отрог Донецкого кряжа, р. Калитва с притоками, Северное Приазовье) частях региона, доходя на восток по правому берегу Дона до Константиновского р-на. К югу от нижнего течения Дона копеечник крупноцветковый отмечался в нескольких точках по балкам, впадающим в ложе Цимлянского водохранилища. Таким образом, по долине Нижнего Дона в целом проходит южная граница распространения вида. Популяции H. grandiflorum в западных районах области многочисленны (100–800 тыс. особей), их состояние не вызывает опасений. Популяции в Константиновском и Дубовском р-нах у южной границы ареала малочисленны и фрагментарны, их численность составляет от нескольких десятков до 1–5 тыс. особей, стабильность их существования зависит от уровня антропогенной нагрузки на экотоп [Шишлова, Шмараева, 2014]. Возрастная структура популяций не определялась. Детальные сведения о состоянии и воспроизводстве популяций копеечника крупноцветкового в Ростовской обл. в литературе отсутствуют.

Цель нашей работы – оценка состояния и воспроизводства популяций Hedysarum grandiflorum в бассейне нижнего течения р. Дона. Поставленная цель включает уточнение распространения и условий произрастания вида на Нижнем Доне, определение онтогенетической структуры популяций, выявление основных лимитирующих факторов, влияющих на воспроизводство вида, а также определение основных показателей семенной продуктивности на примере вновь обнаруженной ценопопуляции H. grandiflorum в Аксайском р-не Ростовской обл.

Материалы и методы

Исследования проводили в 2019–2021 гг. в десяти районах Ростовской обл., относящихся к бассейнам р. Дон, Северский Донец, Сал, а также охватывающих побережье Цимлянского водохранилища (рис. 1). При обнаружении ценопопуляций (ЦП) H. grandiflorum выполнялись геоботанические описания фитоценозов, определялась примерная численность популяции и занимаемая ею площадь. Измерялись некоторые морфометрические показатели генеративных растений (диаметр в проекции вегетативных частей; высота, определяемая по размерам наиболее длинного репродуктивного побега; число цветоносов) на 20–30 особях каждой ЦП; для каждого показателя вычислялось среднее значение и его ошибка. Плотность особей определяли в местах концентрации на учётных площадках 1 м2. Учёт особей разных возрастных состояний проводился также на учётных площадках, либо (при небольшой численности и низкой плотности растений в ЦП) методом сплошного учёта на 70–120 экземпляров. Статистическая обработка числовых данных осуществлялась по стандартным методикам [Лакин, 1990] с использованием MS Excel 1997-2003. Вычисление индексов восстановления (I в ), замещения (I з ), старения (I ст ), индекса воз-растности дельта ( Δ ) и индекса эффективности омега ( ω ), определение положения популяций по классификации «дельта-омега» и по величине индекса замещения проводились по общепринятым методикам [Уранов, 1975; Жукова, 1987; Животовский, 2001; Жукова, Полянская, 2013].

Определение показателей семенной продуктивности H. grandiflorum осуществлялось по методике И.В. Вайнагий [1974] для ЦП1 в сезоны 2019 и 2020 гг., для ЦП2 – в 2019 г. Объём выборки в каждой ЦП составлял 130–150 плодов. Потенциальная семенная продуктивность (ПСП), или общее число семязачатков в завязи, принималась равной числу члеников плода. Помимо реальной семенной продуктивности (РСП), определяемой как число полноценных семян в бобе, подсчитывалась условно-реальная семенная продуктивность (УРСП) как сумма полноценных и начавших развитие, но не вызревших (поражённых или щуплых) семян. Коэффициент семенификации вычислялся как для реальной семенной продуктивности (K С(РСП) ), так и для условно-реальной (K С(УРСП) ). В связи с тем, что распределение счётных показателей семенной продуктивности отклоняется от нормального, статистическое сравнение частот вариантов для каждого показателя было выполнено с помощью непараметрического критерия хи-квадрат (χ2). В 2020 г. определялись также показатели семенной продуктивности в расчёте на соцветие и на особь.

Результаты исследования

Экспедиционные исследования 2019–2021 гг. показали, что распространение Hedysarum grandiflorum в регионе шире, чем приводится в Красной книге Ростовской обл. [Шишлова, Шмараева, 2014]. Все рассматриваемые далее местонахождения вида обнаружены впервые. Произрастание копеечника крупноцветкового впервые отмечено в низовьях р. Калитва (Белокалитвинский р-н, первая находка в районе), западной пограничной части Тарасовского р-на по р. Митякинка. В Аксайском р-не выявлены наиболее южные местонахождения по правобережью долины Нижнего Дона (две ценопопуляции, первые находки в районе). Особый интерес представляет обнаружение H. grandiflorum в системе балок по правому берегу р. Сал – левого притока нижнего течения Дона (Волгодонский р-н, первая находка в районе). До настоящего времени местонахождения данного вида к югу от нижнего течения Дона были известны лишь по берегу Цимлянского водохранилища.

В настоящей работе представлены результаты изучения 8 ЦП Hedysarum grandiflorum из 6 административных районов Ростовской обл.: Аксайского (2 ЦП), Белокалитвинского, Волгодонского, Дубовско-го (2 ЦП), Красносулинского и Тарасовского (рис. 1). Для Аксайского, Белокалитвинского и Волгодонского р-нов данный вид приводится впервые. По географической локализации популяции H. grandiflorum были разделены на правобережные (популяции 1–4 и 8), принадлежащие к бассейну р. Дона в нижнем его течении (Аксайский р-н) или к бассейну Северского Донца, крупнейшего правого притока Нижнего Дона (Красносулинский, Белокалитвинский, Тарасовский р-ны), и левобережные (популяции 5–7), относящиеся к бассейну р. Сал или балок, впадающих непосредственно в ложе Цимлянского водохранилища по его левому борту.

Описание условий произрастания ЦП представлено ниже.

ЦП1. Аксайский р-н, 0.5 км к северу от пос. Пчеловодный, правый коренной берег р. Аксай, верхняя часть остепнённого приводораздельного склона. Почвы: маломощный (смытый) щебневатый северопри- азовский высококарбонатный чернозём на известняке-ракушечнике. Сообщество: разнотравно-дерновиннозлаковая каменистая степь; ассоциация Stipa lessingiana + петрофитно-степное разнотравье.

Рис. 1. Географическая локализация обследованных ценопопуляций Hedysarum grandiflorum [Geographical location of studied populations of Hedysarum grandiflorum ]

ЦП2. Аксайский р-н, близ южной окраины пос. Реконструктор, степной склон балки, открывающейся в долину р. Аксай. Почвы: маломощный североприазовский чернозём на известняке-ракушечнике. Сообщество: разнотравно-крупноковыльная каменистая степь; ассоциация Stipa zalesskii + петрофильно-степное разнотравье.

ЦП3. Красносулинский р-н, 4.5 км на запад от хутора (х.) Большая Федоровка, вершина поперечного отвершка балки Ясеновской, склон юго-западной экспозиции. Почвы: маломощный чернозём на плотном песчанике. Сообщество: разнотравно-дерновиннозла-ковая степь; ассоциация: Stipa lessingiana – Bromopsis riparia – Festuca valesiaca + разнотравье.

ЦП4. Белокалитвинский р-н, восточная окраина х. Крутинского, средняя часть склона левого коренного берега р. Калитвы. Почвы: чернозём примитивный на выветрелом песчанике. Сообщество: каменистая степь; ассоциация: Festuca valesiaca – Stipa lessingiana – Thymus dimorphus .

ЦП5. Волгодонский р-н, в 6.5 км западнее от х. Семёнкин, правый берег р. Сал, водоразделы поперечных балочек балки Чапелы. Почвы: чернозём южный маломощный. Со- общество: каменистая степь; ассоциация Galatella villosa + Festuca rupicola + разнотравье.

ЦП6. Дубовский р-н, 4 км к югу от ст-цы Малая Лучка, вершина склона балки, впадающей в Цимлянское водохранилище, в ее истоке. Почвы: каштановые на лёссовидном суглинке. Сообщество: дерновин-но-злаковая степь; ассоциация Stipa lessingiana + Festuca rupicola – Centaurea taliewii.

ЦП7. Дубовский р-н, 2.9 км юго-западнее х. Алдабульского, вершина склона балки Баклановской, мергелевая гряда. Почвы: чернозём примитивный на щебнистом мергеле. Сообщество: каменистая степь; ассоциация Stipa lessingiana + Cephalaria uralensis .

ЦП8. Тарасовский р-н, в 1.5 км северо-западнее х. Зелёновка, правый берег р. Митякинка, верхняя часть мелового склона западной экспозиции. Почвы: смытый чернозем на плотном мергеле. Сообщество: каменистая степь; ассоциация: Festuca rupicola + Stipa capillata + разнотравье.

Сведения о структурных характеристиках травостоя и количественных показателях ЦП приведены в табл. 1.

Все изученные ценопопуляции относительно невелики по численности (от 48 до 400–500 особей без учёта проростков) и занимаемой площади (как правило, несколько сотен квадратных метров, лишь для популяций 1, 3 и 6 свыше 1000 м2).

В большинстве местонахождений H. grandiflorum отличается сравнительно более высоким обилием относительно других видов разнотравья, не поднимаясь при этом до статуса субдоминанта, как это отмечается Н.А. Супрун [2013] в Волгоградской, а В.Н. Ильиной [2014, 2019] – в Самарской обл.

Пространственное распределение особей копеечника характеризуется отчётливо выраженной конта-гиозностью. Участки сгущений имеют от 2 до 5 м в диаметре; между ними растения копеечника встречаются со значительно меньшей плотностью. Плотность расположения агрегаций растений, число и распределение особей в промежутках между агрегациями находятся в прямой зависимости от общей численности популяции. Результаты наблюдений согласуются с данными, полученными В.Н. Ильиной [2013а, 2019] для средневолжских популяций вида. Общая плотность растений в местах концентрации на площади геоботанического описания варьирует от 2 ± 0 до 7 ± 2 экз./м2, плотность генеративных особей – от 2 ± 0 до 5 ± 0 экз./м2. Средняя плотность растений, с учётом характера их распределения, оказывается существенно ниже. Наблюдаемые значения плотности далеки от оптимальных величин, что объясняется общей малочисленностью популяций [Ильина, 2019].

Возрастная структура ценопопуляций определялась в 3 ЦП (ЦП1 в 2019 и 2020 гг., ЦП6 и 7 в 2021 г.) с выделением всех категорий онтогенетических состояний, в ЦП3 (2020 г.) и 5 (2021 г.) – с выделением трёх онтогенетических периодов: прегенеративного, генеративного и постгенеративного. Для копеечника крупноцветкового в Ростовской области во второй половине лета характерно явление полупокоя, выражающееся в усыхании и сбрасывании листочков на трети – половине листьев текущего года, что существенно усложняет учёт растений ранних прегенеративных состояний. В этой связи в популяциях 2, 4 и 8, которые обследовались в середине – второй половине июля, выявления онтогенетических спектров не проводилось.

Таблица 1 Основные количественные характеристики ценопопуляций Hedysarum grandiflorum и содержащих их фитоценозов

[General quantitative characters of Hedysarum grandiflorum coenopopulations and plant communities containing them]

|

Д £ |

§ и о ^ о ко о =^ |

1=1 ой В о ч к В ко О |

н о о у В ко О |

н о о CQ О и § к Д |

о д о |

& £ СО к К 9 ь< |

ко ^ н и |

и ,к ^ К Л К Н о О О 1^ со к 5 № К О и к |

О & < |

|

1 |

2019 |

5000 |

400 – 500 |

50 |

80 |

25 |

3 ± 1 |

2 ± 0 |

Умеренная (рекреация) |

|

2 |

2019 |

200 |

75 – 80 |

31 |

75 |

10 |

– |

– |

Незначительная (рекреация) |

|

3 |

2020 |

2000 |

300 – 400 |

60 |

75 |

40 |

7 ± 2 |

3 ± 1 |

Слабая (следы выпаса) |

|

4 |

2020 |

300 |

48 |

51 |

60 |

20 |

– |

– |

Высокая (выпас) |

|

5 |

2021 |

350 |

50 |

35 |

40 |

25 |

5 ± 1 |

5 ± 0 |

Высокая (выпас) |

|

6 |

2021 |

1300 |

150 – 200 |

28 |

50 |

30 |

– |

– |

Умеренная (выпас) |

|

7 |

2021 |

500 |

100 – 120 |

22 |

30 |

30 |

– |

– |

Слабая (выпас) |

|

8 |

2021 |

500 |

150 |

51 |

80 |

30 |

– |

2 ± 0 |

Высокая (выпас) |

* – величина не оценивалась.

Для всех обследованных популяций оказались характерны такие особенности онтогенетического спектра, как низкая доля особей постгенеративного периода (от 0 до 3.3%, при этом сенильные особи были обнаружены лишь в 2019 г. в ЦП1) и весомое преобладание генеративных растений (70.0–94.7%). Исключение составила лишь ЦП Красносулинского р-на, где в местах концентрации растений доля особей прегенеративного возраста составила 59.5%, в том числе суммарная доля имматурных и виргиниль-ных растений равнялась общей доле генеративных экземпляров. Наблюдаемое успешное семенное возобновление может быть отчасти обусловлено относительно высокой плотностью ценопопуляции (7 ± 2 растения на 1 м 2 в местах учёта). Как показано В.Н. Ильиной и др. [2021], взрослые растения, формируя условия среды, играют защитную роль для проростков. Существенный вклад могли также внести благоприятные погодные условия весны – начала лета 2020 г. (ранняя тёплая и солнечная весна и большое количество осадков в мае – начале июня).

Онтогенетическая структура ЦП 1, 6 и 7 отражена в табл. 2.

Подробно охарактеризованные популяции можно оценивать как нормальные, полночленные (ЦП1, 2019 г.) или чаще неполночленные (отсутствуют проростки и сенильные особи, иногда также ювенильные растения). Модальный класс распределения в ЦП1 за оба года наблюдений и в ЦП6 – зрелые генеративные растения. Онтогенетический спектр ЦП1 (Аксайский р-н) имеет выраженный правосторонний характер с долей зрелых генеративных особей, равной или превышающей долю молодых генеративных растений, тогда как в обоих ценопопуляциях Дубовского р-на (ЦП6 и 7) доля растений стадии g 3 оказалась крайне низкой (0–1.3%), при этом в ЦП7 доля молодых генеративных особей незначительно превышает процентное содержание растений среднего генеративного возраста.

Соотношение особей различных возрастных состояний в значительной степени определяется сезоном года. В особенности отчётливо это проявляется на примере ЦП1 Аксайского р-на: в 2019 г., когда выявление онтогенетической структуры проводилось в середине мая, суммарная доля проростков и ювенильных растений текущего года составила 5.0%, тогда как в 2020 г. в результате учёта, проведённого в середине июля, особей данных возрастных состояний выявлено не было. Наблюдаемое изменение обусловлено главным образом массовой гибелью проростков к середине вегетационного периода, что выступает характерной особенностью сезонной динамики возрастной структуры популяций изучаемого вида [Ильина, 2012]. Неполночленность онтогенетических спектров ЦП H. grandiflorum Дубовского района в части отсутствия проростков и ювенильных особей уже во второй половине мая (в ЦП6 также имматурных растений), вероятнее всего, обусловлена их элиминацией в результате пасквальной нагрузки.

Таблица 2

Характеристика возрастного состава популяций H. grandiflorum

[Characterization of H. grandiflorum populations’ ontogenetic structure]

|

№ популяции, год набл. |

Особи |

Возрастные группы |

||||||||

|

p |

j |

im |

v |

g1 |

g2 |

g3 |

ss |

s |

||

|

ЦП1, 2019 |

кол-во |

1 |

5 |

4 |

11 |

22 |

51 |

22 |

2 |

2 |

|

% |

0.83 ± 0.83 |

4.17 ± 1.82 |

3.33 ± 1.64 |

9.17 ± 2.63 |

18.33 ± 3.53 |

42.50 ± 4.51 |

18.33 ± 3.53 |

1.67 ± 1.17 |

1.67 ± 1.17 |

|

|

ЦП1, 2020 |

кол-во |

0 |

0 |

2 |

2 |

11 |

50 |

16 |

2 |

0 |

|

% |

0 ± 0 |

0± 0 |

2.41 ± 1.68 |

2.41 ± 1.68 |

13.25 ± 3.72 |

60.24± 5.67 |

19.28 ± 4.33 |

2.41 ± 1.68 |

0 ± 0 |

|

|

ЦП6, 2021 |

кол-во |

0 |

0 |

0 |

4 |

14 |

56 |

1 |

0 |

0 |

|

% |

0 ± 0 |

0 ± 0 |

0 ± 0 |

5.33± 2.59 |

18.67 ± 4.50 |

74.67 ± 5.02 |

1.33 ± 1.32 |

0 ± 0 |

0 ± 0 |

|

|

ЦП7, 2021 |

кол-во |

0 |

0 |

4 |

19 |

29 |

27 |

0 |

1 |

0 |

|

% |

0 ± 0 |

0 ± 0 |

5.00 ± 2.44 |

23.75 ± 4.76 |

36.25 ± 5.37 |

33,75 ± 5.29 |

0 ± 0 |

1.25 ± 1.24 |

0 ± 0 |

|

Демографические показатели, отражающие состояние изученных популяций, представлены в табл. 3.

Таблица 3

Некоторые демографические показатели нижнедонских популяций H. grandiflorum [ H. grandiflorum Lower Don populations’ demographic characteristics]

|

6 в 2 в сЗ В в ° ® к У О |

X 3 • • 1 ? ? Он . Д О + .. м Г В 60 о в + § & и |

X О 60 ” ад В °х и |

В В 2 и в К |

в 9 § со в |

в б о в |

Он и в К |

Я в К |

2 & 2 в S у 5 в о в в |

В в cd В 2 8 о о « i У о g £ н в я |

|

ЦП1, 2019 |

17.43:79.16:3.34 |

23.16:53.68:23.16 |

0.22 |

0.21 |

0.04 |

0.440 |

0.771 |

зрелая |

Неустойчивая |

|

ЦП1, 2020 |

4.82:92.77:2.41 |

14.29:64.94:20.78 |

0.05 |

0.05 |

0.03 |

0.503 |

0.883 |

зрелая |

Неустойчивая |

|

ЦП3, 2020 |

59.52:40.48:0 |

1.47 |

1.47 |

0.00 |

Перспективная |

||||

|

ЦП5, 2021 |

11.54:88.46:0 |

0.13 |

0.13 |

0.00 |

Неустойчивая |

||||

|

ЦП6, 2021 |

5.33:94.67:0 |

19.72:78.87:1.41 |

0.06 |

0.06 |

0.00 |

0,440 |

0.926 |

зрелая |

Неустойчивая |

|

ЦП7, 2021 |

28.75:70.00:1.25 |

51.79:48.21:0 |

0.41 |

0.40 |

0.02 |

0.308 |

0.737 |

зреющая |

Неустойчивая |

По классификации, предложенной Л.А. Жуковой и Т.А. Полянской [2013] на основе индекса замещения, большинство обследованных ЦП с долей растений прегенеративного периода от 4,8 до 28.8% и индексами замещения, колеблющимися от 0.05 до 0.40, было отнесено к категории неустойчивых. Исключение составляет ЦП3 (Красносулинский р-н), онтогенетическая структура которой позволяет рассматривать её как перспективную (Iз = 1,47). По классификации «дельта – омега» ЦП1 и 6 были отнесены к группе зрелых, тогда как ЦП7 – к категории зреющих.

Сравнение полученных данных с результатами исследований В.Н. Ильиной [2013а, 2019],

А.А. Мулдашева и др. [2013], Н.А. Супрун [2013], Л.М. Абрамовой и др. [2015, 2019], Б.М. Фардеевой и

А.М. Зариповой [2018] в других регионах России показывает следующее. Онтогенетический спектр нижнедонских популяций H. grandiflorum по соотношению групп растений разных периодов онтогенеза и преобладанию средневозрастных генеративных особей в целом соответствует базовому онтогенетическому спектру популяций вида Средней Волги [Ильина, 2019] и Предуралья [Абрамова и др., 2015, 2019]. Вместе с тем, правосторонний характер распределения, связанный с более слабой представленностью в большинстве изученных ЦП молодых генеративных и в особенности прегенеративных растений, обусловил отнесение их к зрелым неустойчивым. Это в большей степени сближает демографическую структуру нижнедонских ЦП копеечника со структурой среднедонских популяций, изученных Н.А. Супрун [2013], среди которых также преобладают зрелые, а также средневолжских, представленных преимущественно зрелыми со значительной долей переходных [Ильина, 2019]. В Татарском Закамье [Фардеева, Зарипова, 2018] и Предуралье [Мулдашев и др., 2013; Абрамова и др., 2015, 2019] большинство ценопопуляций вида отнесено к молодым перспективным, в волгоградской части Приволжской возвышенности [Супрун, 2013] – к переходным. Таким образом, онтогенетическая структура популяций H. grandiflorum у южных пределов распространения в европейской части России свидетельствует о большей уязвимости их естественного воспроизводства по сравнению с популяциями в центральной части ареала и у северных и восточных его границ.

Сравнительный анализ количественных характеристик и демографической структуры ЦП копеечника на Нижнем Доне в различных условиях произрастания свидетельствует о том, что ведущим фактором, в современных условиях Ростовской обл., определяющим численность, устойчивость и способность к са-мовоспроизводству популяций H. grandiflorum , выступает антропопрессия, выражающаяся прежде всего в форме пасквальной нагрузки. Этот фактор наиболее значим для левобережных популяций, обусловливая низкую плотность ЦП6 и 7 копеечника в Дубовском р-не, малую общую численность ЦП5 в Волгодонском, а также ЦП4 в Белокалитвинском р-нах. Влияние рекреационной нагрузки (ЦП1) несколько менее существенно.

Решающая роль антропогенного фактора подтверждается данными о возрастной структуре ЦП1, 3, 5– 7. Как показано В.Н. Ильиной [2015] по итогам многолетних исследований H. grandiflorum в Самарской обл., в условиях значительной антропогенной нагрузки общая доля генеративных особей в популяциях данного вида возрастает с 64 до более 80%. Среди анализируемых популяций из Ростовской обл. такое распределение свойственно ЦП1, 5 и 6; популяция 7 занимает промежуточное положение, тогда как в ЦП3, произрастающей в условиях незначительной антропопрессии, прегенеративные особи преобладают над генеративными. Одновременно с этим, увеличения доли старовозрастных генеративных и сенильных растений в популяциях 1, 6 и 7 не наблюдалось, абсолютный максимум здесь приходится на особи возрастной стадии g 2 , реже g 1 . Это позволяет предположить, что уровень антропогенной нагрузки на описываемые сообщества не является критическим для поддержания популяций копеечника.

Среди других значимых факторов, определяющих состояние популяций копеечника крупноцветкового в Ростовской обл., необходимо назвать климатические и эдафические условия местообитания. По данным М.В. Лаврентьева и В.А. Болдырева [2017], H. grandiflorum – достаточно стенобионтный вид, оптимум развития которого наблюдается на маломощных небогатых почвах, развивающихся на карбонатных породах, при среднем степном увлажнении. Лимитирующим фактором для нижнедонских популяций вида у юго-восточного предела распространения (ЦП5, 6), вероятнее всего, является недостаточное количество осадков. Относительная малочисленность и низкая общая средняя плотность левобережных популяций H. grandiflorum согласуется с данными, приводимыми в Красных книгах Ростовской обл. [Шишлова, Шмараева, 2014] и Калмыкии [Бакташева, 2014]. Невысокая доля прегенеративных особей в ЦП5–6, наряду с влиянием сбоя, может объясняться сухостью субстрата, ветровой и водной эрозией, как было выявлено Л.М. Абрамовой и др. [2019] в Предуралье. Вместе с тем, возрастной спектр ЦП7 отражает более благоприятную ситуацию в отношении семенного возобновления как по причине менее выраженной пасквальной нагрузки, так и по характеру субстрата – чернозём примитивный на щебнистом мергеле. В ЦП8 сходные эдафические условия частично компенсируют высокую интенсивность выпаса. Популяции копеечника, описанные в западной (ЦП1–3) и северной (ЦП8) частях области, находятся в более благоприятных условиях увлажнения, что положительно сказывается на их состоянии и воспроизводстве.

Структурные характеристики травостоя как фактор, определяющий численность и воспроизводство копеечника, в обследованных популяциях играет менее значимую роль по сравнению с рассмотренными выше. Невысокое проективное покрытие травостоя, наблюдаемое в местообитаниях ЦП 4–7, в большей степени является следствием пастбищной дигрессии степных сообществ. Строгой зависимости между величиной общего проективного покрытия и количественными показателями популяций копеечника не выявлено.

Морфометрические характеристики генеративных растений H. grandiflorum в обследованных популяциях приведены в табл. 4.

Таблица 4

Основные морфометрические показатели растений H. grandiflorum нижнедонских популяций [General morphometric characteristics of H. grandiflorum plants from Lower Don populations]

|

№ популяции, год обследования |

Высота растения, см |

Диаметр растения, см |

Число цветоносов |

|

(x min ) x ср ± s x (x max ) |

(x min ) x ср ± s x (x max ) |

(x min ) x ср ± s x (x max ) |

|

|

ЦП1, 2019 |

(16) 31.6 ± 1.1 (43) |

– |

(1) 9 ± 1 (42) |

|

19.23* |

– |

94.43 |

|

|

ЦП1, 2020 |

(22) 36.3 ± 1.0 (52) |

– |

(1) 9 ± 1 (27) |

|

19.00 |

– |

61.25 |

|

|

ЦП3, 2020 |

(19) 35.2 ± 2.3 (47) |

(36) 51.0 ± 4.3 (61) |

(1) 9 ± 3 (28) |

|

20,43 |

18.81 |

92.08 |

|

|

ЦП5, 2021 |

(13) 18.4 ± 1.9 (24) |

(40) 47.0 ± 3.0 (57) |

(1) 5 ± 1 (11) |

|

22.61 |

14.43 |

65.10 |

|

|

ЦП6, 2021 |

(26) 30.9 ± 1.1 (38) |

(38) 47.8 ± 2.2 (60) |

(9) 23 ± 5 (62) |

|

12.04 |

14.28 |

69.41 |

|

|

ЦП7, 2021 |

(16) 20.4 ± 1.4 (25) |

(23) 39.5 ± 3.1 (58) |

(2) 8 ± 1 (15) |

|

21.70 |

25.04 |

53.19 |

|

|

ЦП8, 2021 |

(40) 50.6 ± 1.2 (58) |

(9) 26.5 ± 3.4 (42) |

(10) 16 ± 2 (31) |

|

9.35 |

43.93 |

46.94 |

* Для каждого показателя под чертой указано значение коэффициента вариации Cv, %.

Сравнительный анализ полученных данных с литературными демонстрирует, что наиболее значительные отличия наблюдаются в значении среднего числа цветоносов на растение. По данным В.Н. Ильиной [2005], этот показатель в средневолжских популяциях колеблется от 1.0 ± 0.2 до 4.2 ± 0.35 в зависимости от возрастного состояния и уровня жизненности особей, тогда как в ЦП Ростовской обл. он существенно выше – от 5 ± 1 до 23 ± 5. Это свидетельствует о более благоприятных условиях для формирования соцветий и, вероятнее всего, обусловлено более высокими температурами периода вегетации.

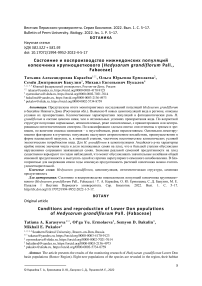

Семенная продуктивность (СП) копеечника крупноцветкового изучалась в двух ЦП Аксайского р-на: в ЦП1 в 2019‒2020 гг. и в ЦП2 ‒ в 2019 г. Показатели СП в расчёте на плод приведены в табл. 5 и на рис. 2.

Таблица 5

Показатели семенной продуктивности Hedysarum grandiflorum в Аксайском р-не в расчёте на плод [Seed productivity characteristics per fruit of Hedysarum grandiflorum from Aksay district]

|

№ популяции, |

ПСП |

РСП |

УРСП |

К С(РСП) , % |

К С(УРСП) , % |

|

год наблюдений |

(x min )M±m M (x max ) |

(x min )M±m M (x max ) |

(x min )M±m M (x max ) |

(x min )M±m M (x max ) |

(x min )M±m M (x max ) |

|

ЦП1, 2019 |

(1) 4 ± 0 (6) |

(0) 0 ± 0 (2) |

(1) 2 ± 0 (5) |

9.29 ± 1.40 |

58.87 ± 1.68 |

|

ЦП2, 2019 |

(1) 3 ± 0 (6) |

(0) 0 ± 0 (3) |

(1) 2 ± 0 (5) |

13.11 ± 1.69 |

74.72 ± 1.76 |

|

ЦП1, 2020 |

(1) 3 ± 0 (5) |

(0) 1 ± 0 (5) |

(1) 2 ± 0 (5) |

34.54 ± 2.90 |

77.28 ± 1.85 |

Потенциальная семенная продуктивность варьирует от 1 до 6 семязачатков на плод в 2019 г. и от 1 до 5 в ЦП1 в 2020 г. Модальный класс распределения совпадает со средним значением показателя и составил 4 семязачатка на плод в ЦП1 по данным 2019 г. и 3 семязачатка на плод в двух остальных случаях. Выявленные отличия в характере распределения показателей ПСП в ЦП1 в 2019 г. от двух других изученных случаев статистически подтверждены (χ2 = 71.8 по годам наблюдений и χ2 = 31.3 для двух ЦП в 2019 г.). Наблюдаемая картина в целом соответствует данным других авторов [Кузнецова, 2008; Супрун и др., 2020]. Реальная семенная продуктивность в ЦП копеечника Аксайского р-на в годы наблюдений оказалась очень низкой. Во всех учтённых выборках преобладают плоды, не содержащие полноценных семян. В 2019 г. их доля составила 70.5% в ЦП1 и 66.0% – в ЦП2. Среднее число развитых семян на плод – 0; величины коэффициента семенификации составили 9.29% и 13.11% соответственно. В 2020 г. в ЦП1 большинство плодов также не имело развитых семян, однако их доля снизилась до 40.9%, что сопровождалось существенным увеличением числа плодов с 2 и 3 развитыми семенами. Наблюдаемые различия в структуре реальной семенной продуктивности ценопопуляции 1 по годам наблюдений носят достоверный характер (χ2 = 28.8), между популяциями в 2019 г. недостоверны. Среднее значение РСП в ЦП1 в 2020 г. составило 1 полноценное семя на плод, коэффициент семенификации K С(РСП) возрос до 34.54%, что можно рассматривать как достаточно высокое значение.

Рис. 2. Структура семенной продуктивности H. grandiflorum в расчёте на плод

[ H. grandiflorum seed productivity structure per one fruit]

Структура условно-реальной семенной продуктивности в 2019 г. в двух ЦП выглядит очень схожей, с модальным классом распределения 2 завязавшихся семян на плод, что совпадает со средним значением показателя. В 2020 г. в ЦП1 значения УРСП несколько ниже за счёт значительного увеличения доли плодов с одним завязавшимся семенем и менее существенного уменьшения числа плодов с 3 и более семенами. Тем не менее, в отличие от двух предыдущих показателей, значение УРСП на плод не отличается достоверно как в 2019 г. между ценопопуляциями, так и в ЦП1 по годам наблюдений. Коэффициент семенификации для УРСП (K С(УРСП) ) весьма высок и варьирует от 58.87 до 77.28%.

Предполагая, что значения РСП в большей степени зависят от отклонений в развитии семязачатков на презиготических и ранних постзиготических стадиях, тогда как величины УРСП отражают успешность последующих стадий развития формирующихся семян, можно заключить следующее. Величина условно-реальной семенной продуктивности наиболее стабильна и наименее зависит от условий произрастания и текущего сезона. Это свидетельствует об успешности процессов опыления и оплодотворения цветков, как благодаря стабильно низкой степени стерильности семязачатков, так и вследствие предполагаемой высокой активности и регулярной работы опылителей. Крайне невысокие значения реальной семенной продуктивности и её достоверные различия по годам наблюдений однозначно свидетельствуют об экзогенной природе нарушений в развитии завязавшихся семян, причём наибольший вклад, вероятно, вносят погодные условия текущего сезона.

Показатели семенной продуктивности в расчёте на растение определялись в 2020 г. в ЦП1. Среднее число развитых соцветий составило 9 ± 1; среднее число плодов в соцветии – 37 ± 1. Среднее число семязачатков в плоде оказалось равным 3 ± 0, а у особи – 914. При этом среднее число полноценных семян в плоде составило 1 ± 0, а у особи – 318.

Сходные значения были получены М.В. Лаврентьевым [2016] в популяциях копеечника южной части Приволжской возвышенности (Саратовская обл.): при пересчёте потенциальная семенная продуктивность оказывается в среднем равна 442 семенам на особь, а реальная – 286 на особь. Однако, учитывая низкие значения KС(РСП) в обеих изученных популяциях в 2019 г., есть все основания предполагать, что в годы, неблагоприятные для вызревания семян, семенная продуктивность H. grandiflorum существенно снижается. В частности, коэффициент семенификации для РСП в ЦП1 в 2019 г. был почти в 4 раза ниже по сравнению с 2020 г., тогда как среднее число развитых соцветий у растений ЦП1 за два сезона наблюдений достоверно не различалось. Таким образом, можно заключить, что фактическая семенная продуктивность H. grandiflorum в расчёте на растение существенно варьирует по годам, что согласуется с литературными данными о нерегулярном семенном возобновлении данного вида [Супрун, 2013].

Заключение

Ценопопуляции копеечника крупноцветкового в бассейне нижнего течения р. Дона приурочены к типичным местообитаниям вида – каменистым степям на маломощных почвах, сформированных на подстилающих породах различного литологического состава, преимущественно карбонатных. По общей численности, плотности, ценотическим характеристикам популяции H. grandiflorum на изучаемой территории уступают популяциям центральной, северной и восточной частей ареала. Основные факторы, ограничивающие распространение и затрудняющие воспроизводство вида на Нижнем Дону – это антропогенное воздействие и, в меньшей степени, климатические и эдафические условия произрастания. Антропогенная нагрузка, преимущественно в форме пастбищной, обусловливает низкую плотность и относительную малочисленность ценопопуляций вида, затрудняя его семенное воспроизводство за счёт эли- минации растений ранних прегенеративных стадий. В условиях незначительной антропопрессии структурные характеристики и онтогенетический состав ценопопуляций приближаются к оптимальным.

Семенная продуктивность H. grandiflorum в расчёте на плод в изученных ценопопуляциях в целом очень низка и подвержена погодичным колебаниям, при этом среднее число генеративных единиц на растение больше, чем наблюдается в средневолжских популяциях вида. Фактическую семенную продуктивность в расчёте на особь можно расценивать как удовлетворительную.

Состояние большинства обследованных популяций центральных и западных районов Ростовской обл. стабильно и не вызывает опасений, тогда как численность и воспроизводство ценопопуляций у юговосточной границы распространения вида лимитируется уровнем антропогенной нагрузки на экотоп. Результаты исследования подтверждают соответствие категории редкости Hedysarum grandiflorum , принятой в действующем издании Красной книги Ростовской области, текущему состоянию популяций вида в пределах региона.

Список литературы Состояние и воспроизводство нижнедонских популяций копеечника крупноцветкового (Hedysarum grandiflorum Pall., Fabaceae)

- Абрамова Л.М., Каримова О.А., Мустафина А.Н. Структура ценопопуляций редкого вида Hedysarum grandiflorum Pall. в петрофитных степях Предуралья // Принципы и способы сохранения биоразнообразия: материалы VI Всерос. конф. Йошкар-Ола, 2015. С. 136-138.

- Абрамова Л.М. и др. Структура и состояние популяций трёх редких видов рода Hedysarum (Faba-ceae) на Южном Урале // Ботанический журнал. 2019. Т. 104, № 5. С. 729-740.

- Ахметова А.Ш., Зарипова А.А. Размножение видов рода Hedysarum L. in vitro. // Принципы и способы сохранения биоразнообразия: материалы V Междунар. науч. конф. Йошкар-Ола, 2013. Ч. I. С. 227230.

- Бакташева Н.М. Копеечник крупноцветковый Hedysarum grandiflorum Pall. // Красная книга Республики Калмыкия. Элиста: Джангар, 2014. Т. 2. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения растения и грибы. С. 130.

- Вайнагий И.В. О методике изучения семенной продуктивности растений // Ботанический журнал. 1974. Т. 59, вып. 6. С. 826-831.

- Васильева Л.И. Род Копеечник - Hedysarum L. // Флора европейской части СССР. Л.: Наука, 1987. Т. 7. С. 87-93.

- Дёмина О.Н., Никитина С.В. Копеечник крупноцветковый Hedysarum grandiflorum Pall. // Красная книга Российской Федерации (растения и грибы). М.: Т-во науч. изд. КМК, 2008. С. 240-241.

- Животовский Л.А. Онтогенетические состояния, эффективная плотность и классификация популяций растений // Экология. 2001. № 1. С. 3-7.

- Жукова Л.А. Динамика ценопопуляций луговых растений в естественных фитоценозах // Динамика популяций травянистых растений. Киев: Наукова думка, 1987. С. 9-19.

- Жукова Л.А., Полянская Т.А. О некоторых подходах к прогнозированию перспектив развития це-нопопуляций растений // Вестник Тверского государственного университета. Сер. Биология и экология. 2013. Вып. 32, № 31. С. 160-171.

- Ильина В.Н. Жизненность и виталитетная структура ценопопуляций Hedysarum grandiflorum Pall. и H. rasoumovianum Fisch. et Helm в Самарской области // Самарская Лука: Бюл. 2005. № 16. С. 179-186.

- Ильина В.Н. Онтогенез копеечника крупноцветкового (Hedysarum grandiflorum Pall.) // Онтогенетический атлас растений. Йошкар-Ола: МарГУ, 2007. Т. 5. С. 126-132.

- Ильина В.Н. Особенности погодичной и сезонной динамики онтогенетической структуры популяций копеечника крупноцветкового // Раритеты флоры Волжского бассейна: докл. участников II Рос. науч. конф. Тольятти: Кассандра, 2012. С. 109-110.

- Ильина В.Н. О биоэкологических особенностях копеечника крупноцветкового (Hedysarum grandi-florum Pall., Fabaceae) в Самарской области // Самарский научный вестник. 2013а. № 4(5). С. 78-80.

- Ильина В.Н. Перспективы интродукции некоторых видов семейства бобовые в связи с особенностями начальных периодов онтогенеза // Самарский научный вестник. 2013б. № 3(4). С. 44-47.

- Ильина В.Н. Структура и состояние популяций средневолжских видов рода Hedysarum L. (Fabaceae) // Самарский научный вестник. 2014. № 2(7). С. 37-40.

- Ильина В.Н. Изменения базовых онтогенетических спектров популяций некоторых редких видов растений Самарской области при антропогенной нагрузке на местообитания // Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 2015. Т. 24, № 3. С. 144-170.

- Ильина В.Н. Онтогенетическая структура и типы ценопопуляций копеечника крупноцветкового (Hedysarum grandiflorum Pall.) в бассейне Средней Волги // Весщ Нацыянальнай акадэмп навук Беларусь Серыя бiялагiчных навук. (Известия Национальной академии наук Беларуси. Сер. Биол. науки). 2019. Т. 64, № 3. C. 302-310.

- Ильина В.Н. и др. Копеечник крупноцветковый Hedysarum grandiflorum Pall. // Красная книга Самарской области. Самара, 2017. Т. 1. Редкие виды растений и грибов. С. 121.

- Ильина В.Н., Атаджанов И.Р., Власенко Н.В. Об онтогенетических консорциях Hedysarum grandi-florum на особо охраняемых природных территориях Самарской области // Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 2021. Т. 30, № 2. С. 59-60.

- Князев М.С. Бобовые (Fabaceae Lindl.) Урала: видообразование, географическое распространение, эколого-исторические свиты: дис. ... д-ра биол. наук. Екатеринбург, 2014. Т. 1. 144 с.

- Кузнецова М.Н. Семенное воспроизведение Копеечника крупноцветкового (Hedysarum grandiflorum Pall.) // Современные проблемы морфологии и репродуктивной биологии семенных растений: материалы междунар. конф. Ульяновск, 2008. С. 75-84.

- Лаврентьев М.В. Характеристика репродуктивных особенностей Hedysarum grandiflorum (Fabaceae) в южной части Приволжской возвышенности // Бюллетень Бот. сада Саратов. гос. ун-та. 2016. Т. 14, вып. 2. С. 35-43.

- Лаврентьев М.В. Особенности охраны Hedysarum grandiflorum Pall. // Экобиотех. 2019, Т. 2, № 4. С. 515-519.

- Лаврентьев М.В., Болдырев В.А. Характеристика местообитаний и адаптации к ним Hedysarum grandiflorum Pall. (Fabaceae, Dicotyledones) в южной части Приволжской возвышенности // Поволжский экологический журнал. 2017. № 1. С. 54-61.

- Лакин Г.Ф. Биометрия. М.: Высш. шк., 1990. 350 с.

- Малаева Е.В. Изучение особенностей микроклонального размножения некоторых видов редких растений // Актуальные вопросы теории и практики биологического образования: материалы 10 всерос. науч.-практ. конф. М.: Планета, 2016. С. 93-95.

- Мулдашев А.А., Маслова Н.В., Галеева А.Х. Копеечник крупноцветковый Hedysarum grandiflorum Pall. // Красная книга Республики Башкортостан. Уфа: МедиаПринт, 2011. Т. 1. Растения и грибы. С. 153.

- Мулдашев А.А. и др. Создание искусственных популяций редких видов рода Hedysarum L. (Fabaceae) в Республике Башкортостан // Известия Самарского научного центра РАН. 2012. Т. 14, № 1(7). С. 1791-1795.

- Мулдашев А.А. и др. Характеристика возрастного состава популяций Hedysarum grandiflorum Pall. (Fabaceae) в Башкирском Предуралье // Вестник Оренбургского государственного университета. 2013. № 10(159). С. 198-201.

- Новикова Л.А. Копеечник крупноцветковый Hedysarum grandiflorum Pall. // Красная книга Пензенской области. Пенза, 2013. Т. 1. Грибы, лишайники, мхи, сосудистые растения. С. 124.

- Супрун Н.А. Структура популяций Hedysarum grandiflorum Pall. в Волгоградской области // Известия Самарского научного центра РАН. 2013. Т. 15, № 3(1). С. 346-351.

- Супрун Н.А. Копеечники (Hedysarum L.) Нижнего Поволжья: изменчивость и систематика: дис. ... канд. биол. наук. М., 2014. 160 с.

- Супрун Н.А. Копеечник крупноцветковый Hedysarum grandiflorum Pall. // Красная книга Волгоградской обл. Воронеж: Издат-Принт, 2017. Т. 2. Растения и другие организмы. С. 136.

- Супрун Н.А., Малаева Е.В., Шумихин С.А. Особенности семенного размножения Hedysarum grandiflorum Pall. ex situ и in vitro // Вестник Пермского университета. Сер. Биология. 2020. Вып. 4. С. 286-293.

- Уранов А.А. Возрастной спектр фитоценопопуляции как функция времени и энергетических волновых процессов // Биологические науки. 1975. № 2. С. 7-34.

- Фардеева М.Б., Зарипова А.М. Состояние популяций Hedysarum grandiflorum Pall. и Oxytropis hip-polyti Boriss. на границе ареала // Систематические и флористические исследования Северной Евразии: материалы II междунар. конф. М., 2018. С. 80-84.

- Шайхутдинова Г.А. Копеечник крупноцветковый Hedysarum grandiflorum Pall. // Красная книга Республики Татарстан (животные, растения, грибы). Казань: Идел-Пресс, 2016. С. 388-389.

- Шишлова Ж.Н., Шмараева А.Н. Копеечник крупноцветковый Hedysarum grandiflorum Pall. // Красная книга Ростовской области. Ростов-на-Дону, 2014. Т. 2. Растения и грибы. С. 196.

- Maslova N.V., Muldashev A.A., Elizaryeva O.A. Creating Rare Species Artificial Populations of the Genus Hedysarum L. (Fabaceae) // IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. 2019. Р. 022200.