Состояние иммунного статуса у пациентов различных возрастных групп, оперированных по поводу травмы селезенки

Автор: Масляков В.В., Капралов С.В., Урядов С.Е., Барсуков В.Г., Бахаев А.Д., Куликов С.А.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1 т.19, 2024 года.

Бесплатный доступ

Исследованы изменения, возникающие в ближайшем послеоперационном после операций по поводу повреждений селезенки у пациентов различных возрастных групп. Установлено, что выбор операции при травме селезенки зависит от возрастных показателей: у пациентов молодого и среднего возраста - это аутолиентрансплантация, у пациентов старшей возрастной группы - спленэктомия. Вынужденное выполнение спленэктомии у пациентов старшей возрастной группы способствует предотвращению изменений в иммуноглобулиновом профиле.

Старшая возрастная группа, травма селезенки, иммунный статус, выбор операции

Короткий адрес: https://sciup.org/140306365

IDR: 140306365 | DOI: 10.25881/20728255_2024_19_1_46

Текст научной статьи Состояние иммунного статуса у пациентов различных возрастных групп, оперированных по поводу травмы селезенки

Повреждения селезенки при травмах живота встречается в 16–49% наблюдений [1]. Основной операцией, выполняемой при таких повреждениях, остается спленэктомия. Вместе с тем имеется множество публикаций, в которых доказано участие этого органа в иммунном статусе, и ее удаление приводит к серьезным последствиям [2–4]. Изменения, возникающие после удаления селезенки, получили название постспленэк-томический гипоспленизм, который наиболее опасен для детей [5]. С целью предотвращения развития этого синдрома, как альтернатива спленэктомии, предложена аутолиентрансплантация, которая, в первую очередь, рекомендована детям [6]. Вместе с тем имеются сведения, что выполнение данной операции у пациентов старшей возрастной группы не всегда приводит к иммунным нарушениям.

Цель исследования

Изучить изменения, возникающие в ближайшем послеоперационном после различных операций на поврежденной селезенке у пациентов различных возрастных групп и дать обоснование оптимальной операции в каждой возрастной группе.

Материалы и методы

Для достижения поставленной цели были проанализированы изменения в иммунном статусе 50 человек. Из них 30 пациентов были оперированы по поводу травмы селезенки, еще 20 были здоровыми. Основную группу составили 30 пациентов в возрасте от 60 до 89 лет с травмами селезенки, которых отнесли к пожилому возрасту. Согласно классификации ВОЗ (2019), молодой возраст — до 44 лет; средний возраст — 45–59; пожилой возраст — 60–74; старческий возраст — 75–90; долголетие — 90+. В нашем исследовании для удобства, все эти группы были объединены в старшую возрастную группу. В группу сравнения вошли 30 пациентов молодого и среднего возраста. Пациентам основной группы и группы сравнения были выполнены операции по поводу изолированной травмы селезенки, при этом внутрибрюшная кровопотеря составляла до 700 мл. Пациенты основной группы и группы сравнения были разделены на две подгруппы по 15 человек, которым выполнялась спленэктомия или спленэктомия с ауто-лиентрансплантацией. Данные пациенты проходили лечение в отделении экстренной хирургии Больницы скорой медицинской помощи (БСМП) г. Энгельса и Университетской клинической больнице им. С.Р. Миро-творцева №1 г. Саратов в период с 2000 по 2022 гг. Выполнение всех операций на селезенке осуществлялось с применением эндотрахеального наркоза, а дыхание осуществлялось с помощью аппарата. Для оперативного доступа в большинстве наблюдений применялась верхняя срединная лапаротомия. Удаление селезенки проводилось с использованием методики, которая является общепринятой, — наложение лигатуры на сосудистую ножку органа. Выполнение аутолиентрансплантации

осуществляли методом пересадки селезеночной ткани в большой сальник, размеры пересаженных кусочков составляли 1,5 см3.

При поведении исследования, для получения результатов сравнения, были исследованы аналогичные показатели у 20 добровольцев, которые дали свое согласие и у которых не было заболеваний, способных повлиять на изменения исследуемых показателей. Из них 10 человек были отнесены к молодому и среднему возрасту, еще 10 — к старшей возрастной группе. Полученные результаты служили сравнением в соответствующей возрастной группе пациентов, эти данные были отнесены к физиологически нормальным.

Исследование иммунного статуса заключалось в определении изменений показателей субпопуляций как Т-лимфоцитов, так и В-лимфоцитов. Проводился подсчет количества зрелых Т-лимфоцитов (CD3+); Т-хелперов (CD4+); цитотоксических Т-клеток (CD8+); натуральных киллеров (CD16+); В-клеток (CD20+). Помимо этого, осуществлялся подсчет количественного соотношения CD4+/CD8+. Для выполнения данных исследований использовались реагенты, выпускаемые датской фирмой «Dako». Применялась проточная цитометрия с моноклональными антителами. Циркулирующие иммунные комплексы определялись с использованием турбодиметрического метода. Для этого применялся спектрометр СФ-46, длина волны которого составляла 450 нм. Полученные результаты выражались в условных единицах. При определении данного показателя использовался раствор полиэтиленгликоля, молекулярная масса которого составляла 6000 Д, а концентрация 3,5%. Помимо этого, в процессе исследования определялось количество иммуноглобулинов (Ig): G, M, A и E. Для этого применялся метод, предложенный Mancini et al., представляющий из себя простую радиальную иммуннодиффузию для определения IgG, M, A, и метод иммуноферментного анализа (ИФА) при исследовании IgE.

Для количественного определения С3-, С4-компо-нентов комплемента, ФНО α , ИЛ-1 β , ИЛ-6, интерферона- γ (ИНФ γ ), ИЛ-4 применялся ИФА с набором реагентов ProCon, которые производились фирмой ООО «Протеиновый контур» в г. Санкт-Петербурге.

Использование фагоцитарного индекса (ФИ) и фагоцитарного числа (ФЧ) осуществлялось для установления активности и интенсивности фагоцитарной активности нейтрофилов, которые находятся в периферической крови.

Статистическая обработка полученных данных проводилась при помощи непараметрического метода U-критерия теста Манна — Уитни (пакет программ Statistica 6.0). Непараметрические методы заменяют реальные значения признака рангами, что способствует сохранению большей части информации о распределении. В данном случае не имеют значения ни параметры этого распределения, ни равенство дисперсий. Остается в силе только предложение, что тип распределения во всех случаях одинаков. Изложенный вариант критерия известен как U-критерий теста Манна — Уитни, различия показателей считали достоверными при p<0,05.

Результаты и обсуждение

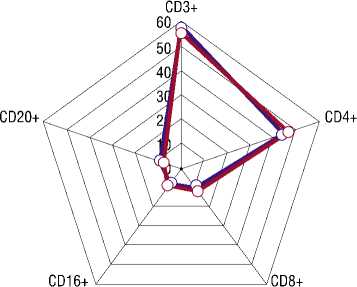

Результаты исследования клеточного звена системы иммунитета у пациентов двух сравниваемых групп после удаления селезенки отражены на рисунке 1.

На основании данных, которые отражены на рисунке 1, можно сделать заключение, что исследуемые показатели существенно не отличались в двух сравниваемых группах и были статистически достоверно снижены по сравнению с физиологически нормальными, которые были получены у доноров соответствующей возрастной группы, за исключением лимфоцитов, несущие рецепторы CD20+ (В-лимфоциты).

Так, количество лимфоцитов, несущих рецепторы CD3+, в основной группе составило 58% [54; 61], в группе сравнения — 56% [53; 67] (r = 0,14, p>0,05); CD4+ соответственно 45% [41; 47] и 47% [32; 49] (r = 0,12, p>0,05); CD8+ 10% [8;13] и 12% [9; 15] (r = 0,15, p>0,05); CD16+ 8% [5; 11] и 9% [5; 13] (r = 0,12, p>0,05). Показатель CD20+, который отражает гуморальный иммунитет 8% [5; 10] и 7% [4; 9] (r = 0,16, p>0,05). Соотношение CD4+/CD8+ составило 1,2 [0,7; 1,5] и 1,3 [0,7; 1,4] (r = 0,12, p>0,05) соответственно. Считаем необходимым отразить еще один момент, который связан с изменением в сторону уменьшения исследуемых показателей не только в процентном отношении, но и в абсолютных числах. Исходя из полученных данных, можно сделать заключение, что удаление селезенки приводит к серьезным изменениям в клеточном звене системы иммунитета, не зависящим от возрастных показателей оперированных пациентов.

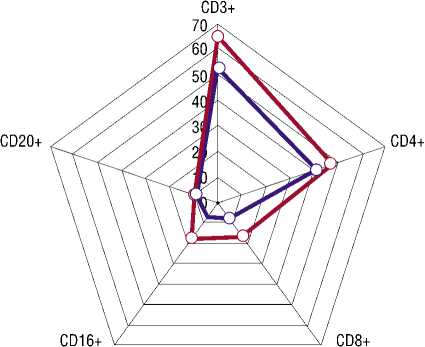

Несколько иные результаты были получены в группе пациентов, которым спленэктомия была дополнена ауто-лиентрансплантацией. В данной группе были выявлены достаточно выраженные изменения в анализируемых показателях в зависимости от возраста (Рис. 2).

О Пациенты молодого и среднего возраста

—2— Пациенты старшей возрастной группы

Рис. 1. Соотношение показателей клеточного иммунитета после удаления селезенки в двух сравниваемых группах (в %).

—О— Пациенты молодого и среднего возраста

Пациенты старшей возрастной группы

Рис. 2. Соотношение показателей клеточного иммунитета после удаления селезенки в двух сравниваемых группах (в %).

На основании данных, которые отражены на рисунке 2, видно, что у пациентов, возраст которых был отнесен к старшей возрастной группе, практически все исследуемые показатели были статистически достоверно снижены в сравнении с данными полученных у доноров. В то же время у пациентов, спленэктомия которым была дополнена аутолиентрансплантацией, показатели, отражающие клеточное звено иммунитета, соответствовали физиологически нормальным. Так, количество лимфоцитов, несущих рецепторы CD3+, в основной группе составило 53% [46; 59], в группе сравнения — 65% [52; 69] (r = 0,84, p<0,05); CD4+, соответственно, 42% [38; 59] и 49% [42; 59] (r = 0,78, p<0,05); CD8+ — 8% [3; 12] и 17% [12; 19] (r = 0,85, p<0,05); CD16+ — 7% [2; 12] и 18% [12; 29] (r = 0,78, p<0,05). Соотношение CD4+/CD8+ составило 1,1 [0,7; 1,7] и 1,6 [1,2; 1,8] (r = 0,82, p<0,05). Как и в группе, после спленэктомии изменения коснулись не только процентного отношения, но абсолютных цифр.

Таким образом, полученные результаты исследования клеточного звена системы иммунитета показывают, что удаление селезенки при ее травме приводит к значительным изменениям, проявляющиеся снижением количества лимфоцитов. При этом данные изменения были обнаружены у пациентов независимо от возрастных показателей, что подтверждает значение селезенки в иммунном статусе организма. Как альтернативу удалению селезенки можно рассматривать аутолиентранплантацию. Вместе с тем, использование данного метода может быть рекомендовано не во всех возрастных группах. Так, если у пациентов, возрастные параметры которых определены как молодой и средний возраст, пересадка селезенки позволяет предотвратить подобные изменения, то в группе пациентов, возрастные параметры которых определены как старшая возрастная группа, аутолиентрансплантация не привела к нормализации этих показателей.

Табл. 1. Изменения провоспалительных цитокинов у пациентов с травмами селезенки после спленэктомии

|

Исследуемые показатели |

Результаты в группах |

Статистическая достоверность |

|

|

основная группа |

группа сравнения |

||

|

ФНО α , пг/мл |

4,19 [3,72; 4,39] |

4,08 [3,02; 7,39] |

r = 0,11; p>0,05 |

|

ИЛ1 β , пг/мл |

8,94 [6,86; 9,69] |

9,04 [7,02; 11,59] |

r = 0,17; p>0,05 |

|

ИЛ-6, пг/мл |

4,34 [3,25; 5,42] |

5,09 [4,02; 6,12] |

r = 0,14; p>0,05 |

|

ИНФ γ , пг/мл |

7,02 [5,22; 8,29] |

6,18 [4,12; 8,49] |

r = 0,11; p>0,05 |

Помимо клеточного звена иммунитета нами были изучены показатели гуморального звена иммунитета, активность показателей системы комплемента, содержание цитокинов, параметров фагоцитоза у пациентов после различных операций на селезенке с учетом возрастных параметров. В результате проведенного исследования было установлено, что характер выбранной операции и возрастные параметры оказывают такое же влияние на данные показатели, как и на показатели клеточного иммунитета. Так, в группе пациентов, которым была выполнена спленэктомия, возраст которых был отнесен к молодому и среднему, были выявлены идентичные изменения, как и в группе пациентов, возраст которых был отнесен к старшей возрастной группе. В показателях иммуноглобулинов наблюдалось уменьшение количества IgG в основной группе до 2,3 г/л [1,7; 2,9], в группе сравнения — до 4,6 г/л [5,6; 5,4] (r = 0,17, p>0,05); IgM — 0,4 г/л [0,1; 0,6] и 1,3 г/л [0,8; 1,7] (r = 0,15, p>0,05). В показателях системы комплемента выявлялось: снижение общего количества комплемента, соответственно, до 119 МЕ/мл [112; 129], в основной группе и до 220 МЕ/мл [182; 259], в группе сравнения (r = 0,15, p>0,05); уменьшение С3-фрак-ции комплемента до 10,5 г/л [8,2; 12,9] и 11,7 г/л [9,6; 13,5] (r = 0,12, p>0,05), С4-фракции комплемента — до 0,11 г/л [0,7; 0,19] и 0,15 г/л [0,12; 20,39] (r = 0,11, p>0,05), соответственно. При этом происходило увеличение количества циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) до 45 у.е. [37; 49] и 40,1 у.е. [36,2; 49,7] (r = 0,13, p>0,05). Однако при исследовании провоспалительных цитокинов по сравнению с данными, признанными физиологическими нормальными для каждой возрастной группы, изменений этих показателей получено не было (Табл. 1).

Изменений в других исследуемых показателях выявлено не было, все они находились в пределах физиологических нормальных величин.

Несколько иные результаты были получены в группе пациентов, которым спленэктомия была дополнена ауто-лиентрансплантацией. Проведенный анализ дает возможность утверждать, что выполнение данного оперативного вмешательства способствует предотвращению изменений в анализируемых показателях. При этом данные изменения коснулись тех пациентов, возрастные параметры которых находились в пределах молодого и среднего возраста. В группе пациентов, возрастные параметры которых были отнесены к старшей возрастной группе, изменений не было выявлено, и исследуемые параметры

Табл. 2. Изменения провоспалительных цитокинов у пациентов с травмами селезенки после аутолиентрансплантации

|

Исследуемые показатели |

Результаты в группах |

Статистическая достоверность |

|

|

основная группа |

группа сравнения |

||

|

ФНО α , пг/мл |

4,08 [3,12; 7,25] |

3,57 [2,13; 5,55] |

r = 0,84; p<0,05 |

|

ИЛ1 β , пг/мл |

0,24 [0,10; 0,45] |

5,84 [4,15; 7,26] |

r = 0,87; p<0,05 |

|

ИЛ-6, пг/мл |

0,27 [0,15; 0,51] |

1,39 [1,12; 1,45] |

r = 0,84; p<0,05 |

|

ИНФ γ , пг/мл |

1,06 [0,07; 125] |

4,08 [2,06; 7,09] |

r = 0,81; p<0,05 |

не отличались от данных, полученных в группе после спленэктомии. Так, показатель IgG в основной группе составил 1,14 г/л [1,10; 1,35], в группе сравнения — 6,6 г/л [4,6; 8,9] (r = 0,87, p<0,05); IgM — 0,2 г/л [0,1; 0,7] и 2,7 г/л [1,1; 5,5] (r = 0,85, p<0,05), соответственно. В показателях системы комплемента: снижение общего количества комплемента — 116 МЕ/мл [110; 125] и 236 МЕ/мл [189; 269] (r = 0,84, p<0,05), С3-фракция комплемента — 9,3 г/л [7,4; 13,4] и 14,5 г/л [12,3; 16,4] (r = 0,82, p<0,05), С4-фракция комплемента — 0,09 г/л [0,01; 0,12] и 0,19 г/л [0,12; 0,25] (r = 0,81, p<0,05), соответственно. При этом происходило увеличение количества циркулирующих иммунных комплексов в основной группе до 49 у.е. [35; 65], в группе сравнения данный показатель составил 30 г/л [25; 42] (r = 0,83, p<0,05). Помимо этого было зарегистрировано увеличение провоспалительных цитокинов по отношению к показателям, соответствующим физиологически нормальным для каждой возрастной группы. Результаты отражены в таблице 2.

Из этого следует, что селезенка оказывает серьезное влияние на иммунный статус организма, что подтверждается ранее проведенными исследованиями. При этом вопрос о применении аутолиентрансплантации необходимо решать исходя из возрастных параметров.

Из этого следует, что селезенка оказывает серьезное влияние на иммунный статус организма, что подтверждается ранее проведенными исследованиями. При этом вопрос о применении аутолиентрансплантации необходимо решать исходя из возрастных параметров.

Таким образом, проведенные исследования подтверждают, что селезенке принадлежит важная роль в иммунном статусе организма, и ее удаление приводит к снижению иммунной защиты, независимо от возраста оперированных. Данные изменения характеризуются изменениями как в клеточном, так и в гуморальном звеньях системы иммунной защиты.

В ходе дальнейшего исследования было доказано, что подобных изменений можно избежать в тех случаях, когда удаление селезенки дополняется аутолиентран-сплантацией кусочков селезенки в ткань большого сальника. Вместе с тем, к выполнению данной операции необходимо подходить дифференцировано с учетом возрастных показателей пациентов. Так, если в группе пациентов, возраст которых отнесен к молодому и среднему, аутолиентрансплантация показала хорошие результаты, проявляющиеся полным восстановлением исследуемых показателей, что можно охарактеризовать как замещение функции утраченного органа, то в группе пациентов, возраст которых был отнесен к старшей возрастной группе, восстановления функции отмечено не было. Из этого следует, что применение аутолиентрансплантации в группе пациентов молодого и среднего возраста физиологически оправдано, и она может быть рассмотрена как альтернатива выполнению спленэктомии. Однако, в группе пациентов, которые отнесены к старшей возрастной группе, операцией выбора следует считать спленэктомию.

Выводы

-

1. Выбор операции при травме селезенки зависит от возрастных показателей: у пациентов молодого и среднего возраста — это аутолиентрансплантация, у пациентов старшей возрастной группы — спленэктомия.

-

2. Вынужденное выполнение спленэктомии у пациентов старшей возрастной группы способствует предотвращению изменений в иммуноглобулиновом профиле.

Список литературы Состояние иммунного статуса у пациентов различных возрастных групп, оперированных по поводу травмы селезенки

- Александров В.В., Маскин С.С., Матюхин В.В. Сочетанная закрытая травма селезенки у взрослых: современный подход к диагностике и лечению // Журнал им. Н.В. Склифосовского "Неотложная медицинская помощь". - 2021. - Т.10. - №2. - С.347-354. EDN: HKOELP

- Масляков В.В., Урядов С.Е., Табунков А.П. Особенности иммунной системы у пожилых пациентов после спленэктомии в ближайшем послеоперационном периоде // Российский медико-биологический вестник имени академика И.П. Павлова. - 2015. - №1. - С.115-119. EDN: TQJOAB

- Масляков В.В., Киричук В.Ф., Чуманов А.Ю. Травма селезенки: особенности иммунного статуса в отдаленном послеоперационном периоде // Саратовский научно-медицинский журнал. - 2010. - Т.6. - №3. - С.716-719. EDN: LUWWEV

- Хрипун А.И., Алимов А.Н., Прямиков А.Д., Алимов В.А. Иммунологические аспекты в хирургии разрывов селезенки при закрытой травме живота // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. - 2015. - №3. - С. 76-80. EDN: TUIQJR

- Морозов Д.А., Клюев С.А. Постспленэктомический гипоспленизм // Вестник Российской академии медицинских наук. - 2015. - Т.70. - №4. - С.413-418. EDN: UJFPCX

- Румянцева Г.Н., Казаков А.Н., Волков С.И. и др. К вопросу о современном подходе к диагностике и лечению травм селезенки у детей // Журнал им. Н.В. Склифосовского "Неотложная медицинская помощь". - 2021. - Т.10. - №1. - С.168-173. EDN: FPSVDA