Состояние лесного покрова на участках после интенсивных заготовок древесины

Автор: Жирин В.М., Князева С.В.

Журнал: Лесохозяйственная информация @forestry-information

Статья в выпуске: 10-11, 2008 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14336483

IDR: 14336483

Текст статьи Состояние лесного покрова на участках после интенсивных заготовок древесины

Анализ показателей динамики лесного покрова в районах интенсивного хозяйственного воздействия способствует разработке принципов хозяйствования и, особенно, природопользования, ограничивающих разрушение природной среды и истощение лесных ресурсов.

Нами было проведено сравнение данных лесоустройства середины и конца ХХ в. на примере тестового участка, объединившего 31 квартал размером 2G2 км общей площадью более 14 тыс. га и расположенного в типичном лесном массиве Варзенгского лесничества Кологривского лесхо-за1. На территории участка проводилась интенсивная заготовка древесины в течение второй половины XX в.

По лесорастительным и экономическим условиям эксплуатационные леса северной части Костромской обл. были отнесены к третьей группе и входили в таежную зону (южно-таежный округ) с преобладанием ельников Северных увалов.

В середине XX в. применялись те же, что и сейчас, возрасты рубок для сосны и ели – 81–100 лет, кроме насаждений березы, для которой в то время был принят возраст рубки 51–60 лет (сейчас – 61–70 лет).

При сплошных рубках в Кологривском лесхозе применяли следующие ограничения: площадь лесосек не должна была превышать 50 га, ширина – 500 м, число зарубов – 1–2. Длинная сторона лесосек обычно располагалась по направлению С-Ю, что обеспечивало поступление большей солнечной радиации и лучший прогрев почв вырубок.

Иллюстрацией интенсивности заготовок древесины в 1954–1964 гг. могут послужить объемы рубки в насаждениях 11 кварталов, которые приурочены к бассейну малой реки Ро-юшки, протекающей через тестовый участок. Общая площадь этих кварталов – 5133 га. По данным лесоустройства 1954 г., запас сырорастущей стволовой древесины составлял 815,7 тыс. м3, 90% запаса (731,8 тыс. м3) приходилось на спелые и приспевающие древостои; в 1997 г. значения этих показателей были равны соответственно 777,2 тыс. м3 и 12,4% (96,8 тыс. м3).

Площадь вырубок была равна 2978,1 га, что составило 58% общей площади кварталов, приуроченных к бассейну реки Роюшки. К 1965 г. после 10 лет интенсивных заготовок древесины лесистость бассейна снизилась до 30,9%. К концу XX в. лесистость вновь увеличилась (до 95%) благодаря зарастанию вырубок.

Объем заготовленной ликвидной древесины с 1954 по 1964 г. достиг 667,5 тыс. м3, что составило 91,2% общего запаса спелой и приспевающей древесины, выявленного при лесоустройстве 1954 г. Наибольший объем лесозаготовок отмечен в 1960–1963 гг. (табл. 1).

Таблица 1. Динамика объема заготовок древесины в лесном массиве бассейна р. Роюшки

|

Год есозаготовок |

Площадь ырубленных участков, а |

Фактический бъем убки леса, ыс. 3 |

Средний ыход иквидной древесины, 3/га |

|

1954 |

109 |

23,5 |

215 |

|

1955 |

340 |

89,8 |

264 |

|

1956 |

284 |

65,8 |

232 |

|

1957 |

334 |

66,0 |

198 |

|

1958 |

64 |

10,3 |

162 |

|

1959 |

204 |

39,5 |

194 |

|

1960 |

421 |

113,1 |

269 |

|

1961 |

376,5 |

72,8 |

193 |

|

1962 |

425,1 |

92,9 |

219 |

|

1963 |

297,5 |

63,6 |

214 |

|

1964 |

123 |

30,2 |

245 |

|

Итого |

2978,1 |

667,5 |

224 |

Средний выход ликвидной древесины оказался равным 224 м3/га. Приведенные данные указывают на форсированный режим рубок спелых лесов без учета разносторонней экологической роли лесов.

В 1954 г. тестовый участок представлял собой лесной массив в начале освоения с ограниченным числом категорий земель и слаборазвитой лесохозяйственной инфраструктурой. Насаждения естественного происхождения занимали 13 586 га, свежие вырубки – 581 га, прогалины – 1, сенокосы – 8, водные поверхности – 29, противопожарные разрывы – 8, просеки – 52,4, узкоколейные железные дороги – 5, лесохозяйственные дороги – 4,6 га.

В 1997 г. разнообразие категорий земель возросло: насаждения естественного происхождения занимали 9446,5 га, лесные культуры – 4204,7, несомкнувшиеся лесные культуры – 213, свежие вырубки – 188,5, прогалины – 6,2, сенокосы – 8, водные поверхности – 48,1, просеки – 40,1, узкоколейные железные дороги – 66,4, лесохозяйственные дороги – 29,9, карьеры – 3,6, прочие земли – 17 га.

Произошедшая трансформация состава земель очевидна. В связи с промышленными лесозаготовками большая доля земель лесного фонда отошла под элементы лесохозяйственной инфраструктуры: узкоколейные железные и грун- товые лесные дороги, карьеры, прочие земли (бывшие участки нижних складов и др.). Особенно заметна трансформация покрытых лесной растительностью земель. После сплошной рубки создаются новые лесорастительные условия, поскольку исчезают старый древостой и многие прежние виды растений-эдификаторов, меняются некоторые свойства почвы и режим ее увлажнения.

Анализ данных учета лесного фонда свидетельствует о том, что в течение 1960–1970-х годов лесокультурный фонд формировался без учёта природного потенциала лесов к самовосстановлению. Способы лесовосстановления для Костромской обл. до 1983 г. устанавливались директивно и, как правило, не соответствовали фактическим данным лесоустройства и научным рекомендациям. Чтобы избежать нежелательной смены насаждений хвойных пород лиственными после рубки, на вырубках повсеместно проводилась посадка, в основном еловых и, отчасти, сосновых лесных культур. При отсутствии должного ухода успешность создания лесных культур оказалась невысокой, и в настоящее время процессы лесовозобновления протекают путем естественной смены пород. Тем не менее доля лесных культур, по данным лесоустройства 1997 г., в некоторых кварталах достигала 70–80% общей площади.

Согласно нормативам лесоустроительной инструкции 1995 г., к лесным культурам относятся те таксационные выделы, в которых древесные породы искусственного происхождения (в данном случае – ели) составляют 3/10 состава насаждения. Этот норматив позволяет отнести к лесным культурам даже те участки, которые поначалу были на грани гибели, а затем, по прошествии времени, когда доля естественного возобновления ели под пологом лиственных пород возросла в силу естественных причин, отнести их к участкам полноценных лесных культур.

Возможно, учет выделов хвойных лесных культур при лесоустройстве затруднен из-за применения материалов летних съемок, на которых отображается преимущественно верхний полог из лиственных деревьев, при отсутствии необходимых мер ухода обгоняющих в молодом возрасте деревья хвойных пород.

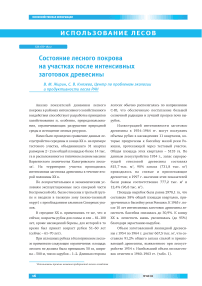

При совместном использовании плана лесонасаждений лесоустройства и зимних космических снимков высокого разрешения (0,61 м) можно обнаруживать и уточнять площади сохранившихся рядовых хвойных посадок под пологом листопадных пород, т.е. появляется возможность улучшить технологию лесоучетных работ (рисунок) [1, 3].

В середине XX в. в лесном массиве были распространены смешанные древостои с преобладанием ели, при этом чистые ельники занимали четвертую часть общей площади. В конце XX в. в лесном массиве все насаждения стали

Изображение участков хвойных лесных культур на зимних космических снимках QuickBird

смешанными по породному составу и включали, по крайней мере, 2–3 породы (ель, береза или осина).

До начала интенсивных лесозаготовок спелые и перестойные насаждения занимали более 84% покрытых лесной растительностью земель тестового участка, на долю лиственных насаждений приходилось немногим более 7% таких земель. К концу XX в. породная и возрастная структура лесного массива коренным образом изменилась (табл. 2).

Из-за форсированной рубки ельников и последующих лесокультурных мероприятий доля хвойных молодняков, по данным лесоустройства, к концу XX в. возросла в 10 раз, а лиственных – примерно в 7 раз. В других возрастных группах преобладают лиственные древостои. Несмотря на то, что после рубки хвойных пород они сменились на лиственные, в процессе естественного формирования постепенно доминирование переходит к хвойным породам.

Лесоводы по-разному относятся к смене хвойных пород лиственными. С ростом экономического значения березы и осины, а также их положительного влияния на почву и гидрологический режим смена пород представляется позитивным явлением. Необходимо только стремиться к формированию на вырубках не чистых лиственных, а регулируемых лиственно-хвойных и хвойно-лиственных насаждений.

В середине XX в. на тестовом участке насчитывалось 490 выделов с преобладанием ели (средняя площадь – 26,2 га), 56 выделов с преобладанием березы (средняя площадь – 15,8 га). К концу XX в. на тестовом участке осталось 469 выделов с преобладанием ели (средняя площадь – 15,6 га), до 196 возросло число выделов с преобладанием березы (средняя площадь – 27,2 га). Кроме того, добавилось 34 выдела с преобладанием осины, 10 выделов сосны (табл. 3).

Средний запас еловых древостоев за годы непрерывных лесозаготовок сократился на 41 м3/га, а запас березовых насаждений возрос с 58 до 88 м3/га за счет увеличения доли средневозрастных березовых древостоев.

Таблица 2. Динамика возрастной и породной структуры лесного покрова (% покрытой лесной растительностью площади)

|

Возрастные группы |

Год учета |

Хвойные ороды |

Итого хвойных |

Лиственные ороды |

Итого лиственных |

Всего |

|||

|

Ель |

осна |

Береза |

Осина |

Ольха |

|||||

|

Молодняки |

1954 |

3,7 |

- |

3,7 |

3,6 |

- |

- |

3,6 |

7,3 |

|

1997 |

36,9 |

0,8 |

37,7 |

19,7 |

2,0 |

- |

21,7 |

59,4 |

|

|

Средневозрастные |

1954 |

2,6 |

- |

2,6 |

1,9 |

0,9 |

- |

2,8 |

5,4 |

|

1997 |

2,0 |

- |

2,0 |

15,5 |

3,9 |

- |

19,4 |

21,4 |

|

|

Приспевающие |

1954 |

2,0 |

- |

2,0 |

0,4 |

- |

- |

0,4 |

2,4 |

|

1997 |

7,3 |

- |

7,3 |

1,1 |

0,2 |

- |

1,3 |

8,6 |

|

|

Спелые |

1954 |

33,1 |

- |

33,1 |

0,1 |

- |

- |

0,1 |

33,2 |

|

1997 |

2,6 |

- |

2,6 |

2,9 |

0,3 |

0,1 |

3,3 |

5,9 |

|

|

Перестойные |

1954 |

51,3 |

- |

51,3 |

0,4 |

- |

- |

0,4 |

51,7 |

|

1997 |

4,7 |

- |

4,7 |

- |

- |

- |

- |

4,7 |

|

Таблица 3. Динамика таксационных показателей древостоев

|

Насаждения с реобладанием породы о одам чета |

Средняя площадь выдела, а |

Средние начения аксационных оказателей ревостоев |

|||||

|

А, ет |

Н, |

D, м |

Класс бонитета |

Полнота |

М, 3/га |

||

|

Ель 1954 г. |

26,2 |

121 |

23 |

25 |

II,7 |

0,62 |

205 |

|

1997 г. |

15,6 |

50 |

13,2 |

13,5 |

II |

0,8 |

164 |

|

Береза 1954 г. |

15,8 |

27 |

9,6 |

10 |

II,7 |

0,72 |

58 |

|

1997 г. |

27,2 |

26 |

11,8 |

10,2 |

I,8 |

0,8 |

88 |

|

Осина 1997 г. |

25,6 |

29 |

12,7 |

11,8 |

I,8 |

0,8 |

132 |

|

Сосна 1997 г. |

11,2 |

31 |

12,4 |

12,8 |

I,2 |

0,8 |

155 |

К характерным особенностям многолетнего проведения сплошнолесосечных рубок относится также возникновение спрямленных линий границ лесных выделов, в значительной степени повторяющих геометрическую конфигурацию мест рубок, и исчезновение биотопов, расположенных в понижениях с высоким уровнем стояния грунтовых вод [2].

В заключение следует отметить, что Костромская обл. входит в группу субъектов Российской Федерации, где доля площадей покрытых лесной растительностью земель, пройденных сплошнолесосечными рубками, достигает 50%. Можно предположить, что приведенные данные в той или иной степени характерны и типичны и для других лесных районов области, где происходила промышленная заготовка древесины.

Трансформация лесного фонда в районах интенсивного лесопользования связана, в частности, с увеличением разнообразия категорий земель, которые характерны для инфраструктуры лесозаготовительных предприятий. В процессе проведения лесозаготовок лесистость территорий временно снижается, но не приобретает характера экологического неблагополучия и со временем полностью восстанавливается.

Породная и возрастная структура насаждений после промышленной рубки леса обычно существенно изменяется за счет увеличения доли смешанных лиственно-хвойных и хвойно-лиственных насаждений и их перераспределения по группам возраста. Этот процесс сопровождается изменением средних таксационных показателей древостоев: среднего возраста, высоты, диаметра, класса бонитета и др.