Состояние минерального обмена у больных с закрытыми диафизарными переломами костей голени

Автор: Ларионова Т.А., Овчинников Е.Н., Столбиков С.А.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2009 года.

Бесплатный доступ

Изучено состояние минерального обмена лучевыми методами исследования при лечении 25 больных в возрасте от 21 до 60 лет с закрытыми переломами костей нижней половины голени. Минеральную плотность оценивали на костном денситометре «Lunar», интенсивность минерального обмена и кровотока на эмиссионном компьютерном томографе фирмы "Siemens". Полученные результаты свидетельствуют о пролонгировании процессов костеобразования и перестройки костной ткани после наступления клинически определяемого сращения перелома, но с понижением интенсивности в динамике.

Переломы костей голени, минералы кости, минеральный обмен

Короткий адрес: https://sciup.org/142121172

IDR: 142121172 | УДК: 612.015:616.718.5/6-001.5-089.84

Текст научной статьи Состояние минерального обмена у больных с закрытыми диафизарными переломами костей голени

Лечение больных с переломами длинных костей продолжают оставаться одним из наиболее актуальных вопросов травматологии [4]. Как и любая травма, переломы костей голени, в том числе в ее дистальной части, всегда сопровождаются появлением неблагоприятных местных и общих реакций организма, которые обусловлены изменениями центральной гемодинамики, внешнего дыхания, обмена веществ, нарушениями микроциркуляции, вызываемые травмой мягких тканей и повреждением внутрикостных сосудов и надкостницы [2]. Несомненно, на исходы и течение травматической болезни влияет возраст пострадавших, поскольку пациенты старшего возраста больше подвержены развитию висцеральных осложне- ний. К тому же резервы всех систем у них изначально меньше, чем у молодых. Немаловажным в успешном течении репаративного процесса является и выбор врачом метода лечения. В настоящее время чрескостный остеосинтез, аппаратами внешней фиксации оказывается методом выбора как с позиции биомеханики перелома, так и процессов реабилитации [3].

Существующие современные биохимические, лучевые, физиологические методы исследования позволяют контролировать процессы регенерации на всем этапе лечения, однако большинству врачей доступны только клинико-рентгенологические методы, что в значительной мере понижает объективность оценки сроков консолидации и лечения в целом.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Лучевыми методами исследования проведен анализ состояния минерального1 обмена 25 боль-

Т.А. Ларионова - ведущий научный сотрудник отдела рентгеновских, ультразвуковых и радионуклидных методов диагностики, к.м.н.;

Е.Н. Овчинников - старший научный сотрудник отдела рентгеновских, ультразвуковых и радионуклидных методов диагностики, к.б.н.;

ных в возрасте от 21 до 60 лет с переломами костей голени. Из них мужчин – 14, женщин – 11 человек.

Распределение больных по возрасту и полу представлено в таблице 1.

С.А. Столбиков – врач травматолог-ортопед, городская больница № 36, г. Екатеринбург

По классификации переломов костей голени все больные распределились следующим образом: косые переломы – 5 человек, винтообразные – 15 человек, поперечные – 5 человек. Открытые, внутрисуставные и переломы с другими осложнениями в исследуемые группы не брались. У всех больных наблюдались неосложненные переломы.

Таблица 1

Распределение больных по возрастным группам

|

Возраст |

21-30 лет |

31-40 лет |

41-50 лет |

51-60 лет |

Итого: |

|

Мужчины |

4 |

2 |

6 |

2 |

14 |

|

Женщины |

2 |

3 |

4 |

2 |

11 |

|

Итого: |

6 |

5 |

10 |

4 |

25 |

Больные по группам статистически значимо не отличались как по основным антропометрическим критериям, так и по социальным параметрам. По тяжести состояния пациенты существенно не различались.

Сроки лечения больных представлены в таблице 2.

Таблица 2

Сроки лечения обследованных больных

|

Срок поступления в клинику (сутки после травмы) |

1,8±0,6; n=25 |

|

Срок выполнения операции (сутки после поступления) |

0,5±0,2; n=25 |

|

Длительность лечения в аппарате (сутки) |

72,3±2,5; n=25 |

|

Длительность стационарного лечения (сутки) |

74,7±3,5; n=25 |

|

Срок восстановления трудоспособности (сутки после травмы) |

128,5±6,2; n=25 |

В качестве анестезиологического пособия в основном применялась эпидуральная анестезия. Объем медикаментозного и физиотерапевтического лечения в раннем послеоперационном периоде соответствовал степени тяжести состояния пострадавших. Длительность операции составила 106,7±2,7 минут. Длительность анестезии -129,1±3,5 минут. Результаты лечения обследованных больных существенно не различались, во всех случаях достигнуто сращение отломков.

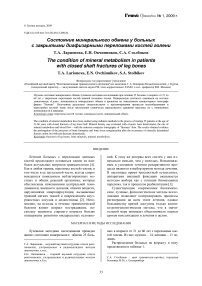

Количественную оценку минеральной плотности костной ткани (МПКТ) (г/см2) проводили по степени поглощения рентгенизлучения на единицу площади кости методом двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии на костном денситометре «Lunar», на 3-5, 14, 30 и 45 день фиксации аппаратом накостной фиксации. Для локальной оценки минеральной плотности на денситограмме, полученной в режиме записи «Все тело» (Total Body) на поврежденной конечности отмечали проекцию перелома и проксимальный метадиафиз (рис. 1). Степень минерализации оценивали путем расчета коэффициента отношения (kmineral) к проекции дистального и проксимального метадиафиза контралатеральной конечности.

Исследование интенсивности минерального обмена костной ткани проводили с использованием двухфазной остеосцинтиграфии, основанной на способности остеотропных радиофарм- препаратов (РФП) включаться в ионный обмен и осаждаться на поверхности кристаллов гидроксиапатита. Повышение их накопления выявляли в области перелома костной ткани в молодых, частично минерализованных костных структурах в зонах с наиболее выраженными реактивными явлениями, период образования костной мозоли сопровождался интенсивным поглощением ос-теотропных радиофармпрепаратов.

а б

Рис. 1. Денситограмма пациента С. 22 года при анализе минеральной плотности костной ткани с использованием локальной функции: а - системно в скелете; б - локально в проекции перелома в нижней трети

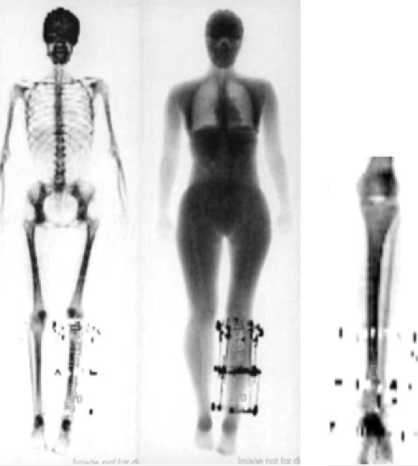

После внутривенного введения 370 МБк тех-нефора, меченого99mТс, на эмиссионном фотонном компьютерном томографе фирмы «Siemens» (рис. 2) записывали ангиофазу в течение 60 секунд в динамическом режиме (20 кадров по 3 секунды), которая позволяла определить как общее кровенаполнение травмированной конечности, так и наличие гиперваскулярных зон непосредственно в области перелома.

Рис. 2. Положение больного на гамма-камере в процессе обследования

Через 3 часа более 50 % радиофармпрепарата связывалось с костной тканью и больным записывали 2 фазу исследования – остеофазу, проводимую в статическом режиме с набором 300000 импульсов, у больного определяли характер накопления и распределения радиофармпрепарата, наличие зон гиперфиксации препарата в области перелома и соседних участках кости. Результаты исследования оценивали по локализации очагов гиперфиксации нуклида в процентах от значений, полученных в контралатеральной конечности. Нормальный уровень минерального обмена принимали за 100 %, для оценки интенсивности обмена, эффективности проводимого лечения использовали динамическое наблюдение в различные сроки лечения.

Все обследованные были проинформированы о степени инвазивности проводимых диагностических процедур и дали добровольное согласие до проведения исследования.

Для подтверждения выводов о различиях между полученными качественными и количественными результатами исследований и взаимосвязях между изучаемыми признаками применяли непараметрические методы (W-критерий Уилкоксона с уровнем значимости в 5 %). Все результаты в таблицах представлены в виде М±σ, где М – среднее арифметическое выборки, σ – стандартное отклонение.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Состояние минерального обмена по данным костной денситометрии. Данные костной денситометрии свидетельствуют о том, что между костными отломками в процессе лечения происходило постепенное увеличение МПКТ (табл. 3), которая в первые 3-5 дней после травмы была несколько снижена по сравнению с контралатеральной конечностью на 12 % (р≤0,05) kmineral составил 0,87, к 14 дням фиксации отмечалось постепенное убывание минеральной плотности. Через 30 дней фиксации отмечено максимальное уменьшение костной плотности k mineral 0,80. Через 45 дней после травмы значения МПКТ в проекции перелома достоверно не отличались от аналогичных показателей в контралатеральной конечности, одновременно нами отмечен рост kmineral до 0,86. Показатели МПКТ в верхней трети достоверно не отличались. Значения kmineral на всех этапах составили не менее 0,93.

Состояние минерального обмена по данным остеосцинтиграфии. По данным двух- фазной остеосцинтиграфии, меченый технефор появлялся в проксимальном участке перелома на 8-10 суток позднее, чем в противоположной здоровой конечности (рис. 3).

В первые 3-5 дней в области перелома формировалась гиперваскулярная зона, интенсивность кровотока была повышена как во всей поврежденной конечности, так и в области перелома (табл. 4).

К 14 дням отмечается формирование наибольшей интенсивности общего кровотока и гиперваскулярной зоны в области перелома (для всех значений р≤0,05). При дальнейших наблюдениях отмечена тенденция к постепенному снижению показателей интенсивности кровотока, но даже через 65-70 дней после травмы в прилежащих к перелому участках кости сохранялся недостоверно повышенный уровень кровенаполнения. В области перелома также сохранялась гиперваскулярная зона, где коэффициент накопления составлял 115,25±10,92 % (р≤0,05).

Таблица 3

Минеральная плотность костной ткани (г/см2) у больных с закрытыми переломами костей голени

|

Срок фиксации |

Поврежденная конечность |

Контралатеральная конечность |

||

|

Проксимальный метадиафиз |

Проекция перелома |

Проксимальный метадиафиз |

Дистальный метадиафиз |

|

|

3-5 дней |

1,49 0,234 |

1,39 0,120* |

1,43 0,232 |

1,59 0,223 |

|

14 дней |

1,32 0,115 |

1,38 0,381* |

1,42 0,221 |

1,59 0,274 |

|

30 дней |

1,47 0,163 |

1,35 0,175* |

1,48 0,238 |

1,67 0,322 |

|

45 дней |

1,47 0,333 |

1,45 0,313 |

1,51 0,153 |

1,69 0,253 |

Примечание: * - p≤0,05 (различия средних величин исследуемых показателей травмированной и контралатеральной конечностей).

Рис. 3. Ангиосцинтиграмма (слева) и ос-теосцинтиграмма (справа) при переломе голени (фиксация 14 дней)

Таблица 4

Интенсивность кровотока и минерального обмена у больных с закрытыми переломами костей голени

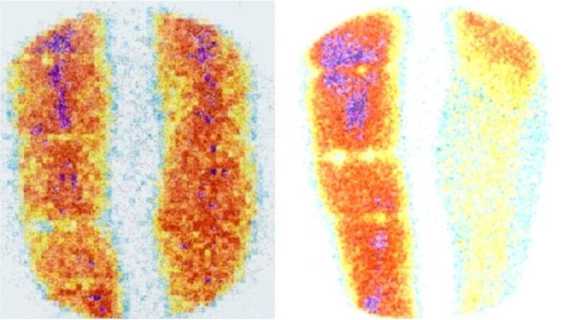

Минеральный обмен через 14 дней фиксации в области перелома увеличивался. Отмечено однонаправленное накопление радиофармпрепарата в очаге гиперфиксации и в соседних областях (для всех значений р≤0,05) (рис. 4). Наибольшее накопление радиофармпрепарата отмечалось к 14-му дню фиксации, в дальнейшем отмечена тенденция к сужению зоны накопления препарата и локализация по линии перелома, однако его уровень к 30-35-му дню фиксации оставался достаточно высоким.

К 60-75 дням фиксации несмотря на снижение уровень минерального обмена в области перелома его значения оставались достаточно высокими – 164,25±31,95 % (р<0,05). В соседних областях уровень накопления РФП существенно уменьшался, приближаясь к значениям

контралатеральной конечности.

Рис. 4. Величина накопления меченого технефо-ра (%), отражающая состояние минерального обмена в поврежденной конечности

|

Показатели |

Срок ф |

иксации |

|||

|

3-5 дн. |

14 дн. |

30-35 дн. |

65-70 дн. |

||

|

Интенсивность кровотока |

общая |

144,5±38,48* |

164,5±20,66* |

143,44±60,60* |

113,4±33,41 |

|

местная |

222,42±131,97* |

297,28±61,42* |

195,39±40,60* |

115,25±10,92 |

|

|

Интенсивность минерального обмена |

проекция перелома |

315,5±115,56* |

465,83±102,92* |

353,17±68,13* |

164,25±31,95* |

|

проекция верхней трети (в/3) |

196,33±73,64* |

215,11±74,66* |

164,11±50,50* |

119,2±25,51 |

|

|

проекция средней трети (с/3) |

247,5±104,36* |

286,56±164,81* |

191,33±131,80* |

123,25±58,43* |

|

Примечание: * - р≤0,05 (различия средних величин исследуемых показателей травмированной и контралатеральной конечностей).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ

Полученные результаты исследований, а также данные литературных источников [1] свидетельствуют о том, что процессы костеобразования и перестройки костной ткани идут и после наступления клинически определяемого сращения перелома, но их интенсивность ос- лабляется в динамике. Закономерные изменения минеральной плотности костной ткани в зоне перелома и в противоположной неповрежденной конечности также подтверждают мысль о первичной мобилизации организмом минеральных веществ в ответ на стресс-реакцию.