Состояние минерального обмена у детей с фосфат-диабетом при коррекции деформаций нижних конечностей методом Илизарова

Автор: Аранович А.М., Стогов М.В., Гасанова А.Г., Коркин А.Я.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2011 года.

Бесплатный доступ

Изучены изменения кальций-фосфорного баланса у детей с фосфат-диабетом в процессе исправления деформаций нижних конечностей с использованием аппарата Илизарова. Выявлены особенности обмена кальция и фосфора у пациентов, которым коррекцию деформации проводили без интрамедуллярного армирования и с использованием интрамедуллярных спиц с гидроксилапатитовым покрытием.

Фосфат-диабет, остеосинтез, кальций-фосфорный обмен

Короткий адрес: https://sciup.org/142121405

IDR: 142121405

Текст научной статьи Состояние минерального обмена у детей с фосфат-диабетом при коррекции деформаций нижних конечностей методом Илизарова

Фосфат-диабет (витамин D-резистентный рахит III типа) является наиболее распространенным среди врожденной патологии обмена витамина D [2]. Патогенез фосфат-диабета связан с мутациями генов, локализованных на Х-хромосоме и контролирующих активность на-трий/фосфат-переносящего белка в почечных канальцах и эпителии кишечника [3-5]. Данная мутация приводит к нарушению реабсорбции фосфата в почках и его всасыванию в кишечнике [6]. В связи с этим определяющими признаками фосфат-диабета прежде всего становятся нарушения кальций-фосфорного обмена [1]. Цель данного исследования – охарактеризовать изменения кальций-фосфорного баланса у пациентов с фосфат-диабетом в процессе исправления деформаций нижних конечностей с использованием аппарата Илизарова.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В динамике лечения у 33 пациентов с фосфат-диабетом (возраст от 6 до 18 лет) в сыворотке крови и суточной моче были изучены показатели минерального обмена. Клиническая картина фосфат-диабета выражалась в низком росте, многоплоскостных деформациях нижних конечностей. Были характерны варусно-антекурвационно-торсионные деформации как бедра, так и голени. Выраженность компонентов деформации являлась индивидуальной. При лечении деформаций нижних конечностей у больных с фосфат-диабетом использовали моносегментарный полилокальный остеосинтез, полисегментарный монолокальный или полилокальный остеосинтез. Уровень остеотомии – на вершинах деформаций сегмента. Ин- траоперационно осуществляли максимально возможную одномоментную коррекцию всех компонентов деформации. Для предотвращения неврологических и трофических расстройств одномоментная коррекция угловой деформации не превышала 15-20 градусов, торсионной – 20 градусов. Коррекцию деформации проводили без интрамедуллярного армирования (группа А, n=11) и с использованием интрамедуллярных спиц с гидро-ксилапатитовым (ГА) покрытием (группа В, n=22). На проведение клинических исследований получено соответствующее разрешение комитета по этике при ФГУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова».

В сыворотке крови и в суточной моче нахо- дили концентрацию общего кальция, неорганического фосфата и магния. Содержание электролитов определяли на биохимическом фотометре «Stat Fax 1904» Plus (США) с использованием наборов реагентов фирмы «Vital Diagnostic» (Россия). Учитывая возрастные изменения биохимических показателей, в качестве референтных величин (значения нормы) использовали собственные данные, для чего ис- следовали сыворотку крови 35 практически здоровых детей в возрасте от 7 до 18 лет.

Достоверность различий биохимических показателей сыворотки крови и мочи у пациентов в динамике лечения по сравнению с нормой находили с использованием непараметрического W-критерия Вилкоксона для независимых выборок, значимость межгрупповых отличий оценивали по критерию Крускала-Уоллиса.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Концентрация общего кальция и неорганического фосфата в сыворотке крови пациентов до начала лечения в целом соответствовала биохимическим признакам фосфат-диабета, которыми являются гипофосфатемия, сочетанная с гиперфос-фатурией (табл. 1, 2). Помимо этого нами обнаружено снижение экскреции кальция у пациентов с фосфат-диабетом относительно возрастной нормы, отмечалась тенденция к снижению уровня кальция и в крови. По абсолютным значениям гиперфосфатурия наблюдалась у 67,7 % обследованных пациентов, гиперфосфатурия в сочетании с гипофосфатемией наблюдалась у 32,1 % от обследованных пациентов. Концентрация магния в сыворотке крови пациентов с фосфат-диабетом статистически значимо относительно возрастной нормы не отличалась.

В ходе оперативного лечения в сыворотке крови пациентов обеих групп увеличивалась концентрация неорганического фосфата относительно срока начала лечения (табл. 1). При этом у пациентов, пролеченных с использованием армированных спиц с ГА покрытием (группа В), на этапе дистракции статистически значимо увеличивалось и содержание общего кальция в крови. Концентрация магния в сыворотке крови пациентов на сроках наблюдения статистически значимо от нормы не изменялась.

На фоне отмеченных выше изменений экскреция фосфата в динамике лечения у пациентов группы А, хотя и снижалась относительно дооперационного уровня, но оставалась повышенной относительно возрастной нормы (табл. 2). У пациентов этой же группы на этапе дистракции и фиксации была снижена и экскреция кальция, уровень которой восстанавливался к моменту снятия аппарата. У пациентов группы В концентрация кальция в суточной моче, оставаясь сниженной на этапе дистракции, восстанавливалась до нормы на этапе фиксации. При этом концентрация фосфата в суточной моче у пациентов данной группы на всех сроках наблюдения снижалась относительно начала лечения и находилась в границах возрастной нормы на всех сроках обследования пациентов.

Таблица 1

Концентрация электролитов в сыворотке крови пациентов с фосфат-диабетом в динамике оперативного лечения деформаций нижней конечности

|

Кальций, ммоль/л |

Фосфат, ммоль/л |

Магний, ммоль/л |

||||

|

группа А |

группа В |

группа А |

группа В |

группа А |

группа В |

|

|

Норма |

2,41±0,10 |

1,37±0,11 |

0,90±0,03 |

|||

|

До лечения |

2,33±0,11 |

1,28±0,05* |

0,89±0,02 |

|||

|

14-е сутки дистракции |

2,34±0,09# |

2,62±0,07* |

1,32±0,05 |

1,39±0,06 |

0,94±0,03 |

0,94±0,01 |

|

15-е сутки фиксации |

2,47±0,10 |

2,52±0,04 |

1,36±0,06 |

1,37±0,04 |

0,91±0,01 |

0,92±0,01 |

|

Снятие аппарата |

2,45±0,10 |

2,37±0,04 |

1,62±0,13*# |

1,38±0,04 |

0,92±0,04 |

0,91±0,01 |

Примечание. * достоверные различия с возрастной нормой при уровне значимости р=0,05; # достоверные различия с группой В при уровне значимости р=0,05.

Таблица 2

Концентрация кальция и фосфата в суточной моче пациентов с фосфат-диабетом в динамике оперативного лечения деформаций нижней конечности

|

Кальций, ммоль/сутки |

Фосфат, ммоль/сутки |

|||

|

группа А |

группа В |

группа А |

группа В |

|

|

Норма |

2,86±0,80 |

8,50±1,31 |

||

|

До лечения |

1,93±0,76* |

14,33±1,21* |

||

|

14-е сутки дистракции |

1,90±0,98* |

1,63±0,80* |

11,97±1,02*# |

9,88±2,94 |

|

15-е сутки фиксации |

1,56±0,89* |

2,30±1,06 |

11,22±2,38* |

10,19±3,05 |

|

Снятие аппарата |

2,67±1,10 |

2,17±1,28 |

13,57±3,12* |

11,44±2,02 |

Примечание. * достоверные различия с возрастной нормой при уровне значимости р=0,05; # достоверные различия с группой В при уровне значимости р=0,05.

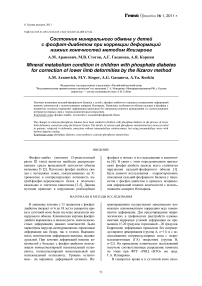

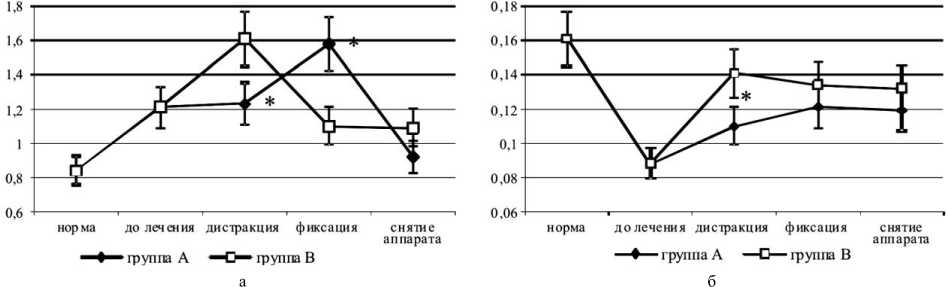

Рис. 1. Индексы СаК/СаМ (а) и Рк/Рм (б) у пациентов с фосфат-диабетом в динамике оперативного лечения деформаций нижней конечности: * - достоверные различия с группой В при уровне значимости р=0,05

Для более полного анализа наблюдаемых изменений минерального обмена у пациентов с фосфат-диабетом мы рассчитали индекс потерь данных электролитов с мочой, для чего вычисляли коэффициенты кальций крови/кальций мочи (СаК/СаМ) и фосфат крови/фосфат мочи (Рк/Рм). Динамика изменений данных индексов показана на рисунке 1. Рост индекса СаК/СаМ у пациентов обеих групп на сроках обследования свидетельствовал о том, что в динамике лечения происходило «удержание» кальция в организме (рис. 1, а), причем это происходило, согласно представленным выше данным, благодаря снижению выведения этого электролита с мочой. Межгрупповые отличия колебания индекса СаК/СаМ касались только сроков достижения его максимума: у пациентов группы А максимальные значения СаК/СаМ отмечались в середине фиксации, у пациентов группы В - на этапе дистракции.

Первое, что бросается в глаза при расчете индекса Рк/Рм - это его двукратное снижение у пациентов с фосфат-диабетом относительно возрастной нормы (рис. 1, б), соответственно этому можно сказать, что у пациентов с фосфат-диабетом потери фосфата в числовом выражении увеличены более чем в два раза в отличие от здоровых детей. В ходе лечения у пациентов обеих групп отмечался значимый рост данного соотношения, при этом у пациентов группы В индекс Рк/Рм на всех сроках наблюдения был выше, чем у пациентов группы А, что говорило о более значимой эффективности удержания фосфата в организме. Основным механизмом этого процесса (по данным табл. 2) являлось снижение выведения фосфата с мочой.

Анализируя полученные данные, можно отметить, что у пациентов с фосфат-диабетом в ходе устранения костных деформаций наблюдались положительные изменения кальций - фосфорного баланса, связанные с «удержанием» обоих электролитов в организме, прежде всего, за счет снижения их экскреции. При этом интенсивность положительных сдвигов минерального обмена была более выражена у пациентов, пролеченных с использованием армированных спиц с ГА покрытием (группа В). Такие изменения способствовали активации процесса минерализации костной ткани, что, в конечном счете, способствовало формированию анатомической целостности кости в зоне дефекта.

Если рассуждать о причинах развивающегося положительного кальций-фосфорного баланса при лечении костных деформаций у пациентов с фосфат-диабетом, то представляется следующая картина. Оперативное вмешательство и последующая коррекция костных деформаций вызывали активацию остеорепаративных процессов в зоне дефекта, что требовало значительной мобилизации минеральных резервов в организме, реализуемой в основном за счет активации гормональной паратирин-кальцитониновой системы, которая, несмотря на наличие генетического дефекта, способствовала удержанию кальция и фосфата в организме пациентов на этапах лечения. В этих условиях доступность и наличие дополнительных резервов кальция и фосфата в организме являлось одной из лимитирующих стадий остеорепаративного процесса. Преодоление минеральной недостаточности на этапах лечения достигалось при коррекции деформаций с использованием интрамедуллярных спиц с ГА покрытием (группа В). Однако необходимо признать, что наличие врожденного дефекта, связанного с обменом фосфата, приводило к тому, что показатели минерального обмена в ранние сроки после окончания оперативного лечения возвращались к дооперационным значениям.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, коррекция деформаций нижних конечностей у пациентов с фосфат-диабетом сопровождается положительной динамикой кальций-фосфорного обмена. Применение при оперативном лечении армированных спиц с гид- роксилапатитовым покрытием способствует более длительному поддержанию положительного кальций-фосфорного баланса у пациентов с данной патологией за счет доступности основных минеральных компонентов костного матрикса.