Состояние опорных тканей при костной травме в условиях стимуляции экстрактом фетальной костной ткани (экспериментальное исследование)

Автор: Кононович Наталья Андреевна, Петровская Наталья Виловна, Горбач Елена Николаевна, Ступина Татьяна Анатольевна, Лунева Светлана Николаевна, Ковинька Михаил Александрович

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4, 2011 года.

Бесплатный доступ

В эксперименте на взрослых беспородных собаках моделировали оскольчатые переломы костей голени (тип В2-В3), ко- торые фиксировали при помощи чрескостной аппаратной конструкции. Изучали особенности репаративной регенерации костной ткани и состояние суставного хряща мыщелков бедра в созданных условиях, а также при стимуляции остеогенеза экстрактом фетальной костной ткани. Определили, что использование экстракта фетальной костной ткани наряду со сти- мулирующим эффектом остеогенеза, характеризующимся сокращением сроков сращения поврежденных костей, снижает степень развития гистоструктурных нарушений в суставах, что указывает на возможность оптимизации адаптационно- регенераторных резервов поврежденных тканей опорной системы.

Эксперимент, кость, суставной хрящ, оскольчатый перелом, экстракт, фетальная ткань, стимуляция, регенерация

Короткий адрес: https://sciup.org/142121482

IDR: 142121482 | УДК: [57.089.36:636.7:616-089.844-003.93]-092.9

Текст научной статьи Состояние опорных тканей при костной травме в условиях стимуляции экстрактом фетальной костной ткани (экспериментальное исследование)

В настоящее время не возникает сомнений в значении биологического влияния биомеханических факторов на остеогенные потенции костной ткани при ее повреждении. Однако на разных стадиях сращения перелома возникают особые ситуации, требующие индивидуального подхода при выборе способа воздействия на процессы репаративной регенерации [6, 10, 11, 17].

В этом плане одним из новых перспективных самостоятельных медицинских направлений является фетальная терапия, основанная на трансплантации фетальных тканей, клеток и их экстрактов для активизации множественных резервных возможностей организма реципиента [1, 5, 7, 12]. В качестве источника фетального материала могут служить как нежизнеспособные плоды человека, так и плоды здоровых животных [2-4]. Действие полученной биомолекуляр- ной массы основано на принципе органо-тканевого подобия (органного тропизма), механизм которого был доказан Г. Блобелем, нобелевским лауреатом 1999 года в области физиологии и медицины [13, 14]. Это и явилось мощным стимулом к развертыванию исследований в данном направлении. Несмотря на имеющийся опыт клинического использования существующих органопрепаратов [8], ведется активная разработка технологий фетальных трансплантаций и рациональных схем их применения при различных патологических состояниях, в том числе — опорнодвигательной системы [9, 15, 16].

Цель исследования — оценить состояние опорных тканей при оскольчатых переломах костей голени в условиях стимуляции остеогенеза экстрактом фетальной костной ткани.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Были проведены две серии опытов на 53 взрослых беспородных собаках обоего пола. Животным моделировали ударные крупно- и мелкооскольчатые переломы в средней трети диафизов берцовых костей (тип В2–В3). Конечность шинировали и через сутки после травмы осуществляли чрескостный остеосинтез с закрытой репозицией перелома.

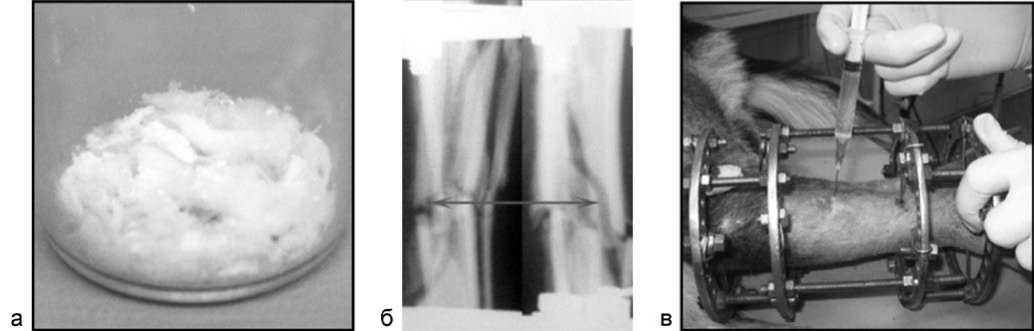

Во всех случаях фиксацию прекращали при появлении клинических и рентгенологических признаков костного сращения. В опытной серии через 14 суток

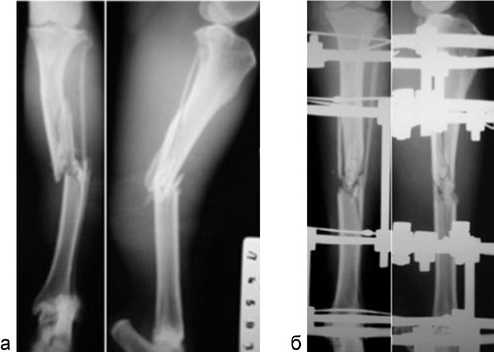

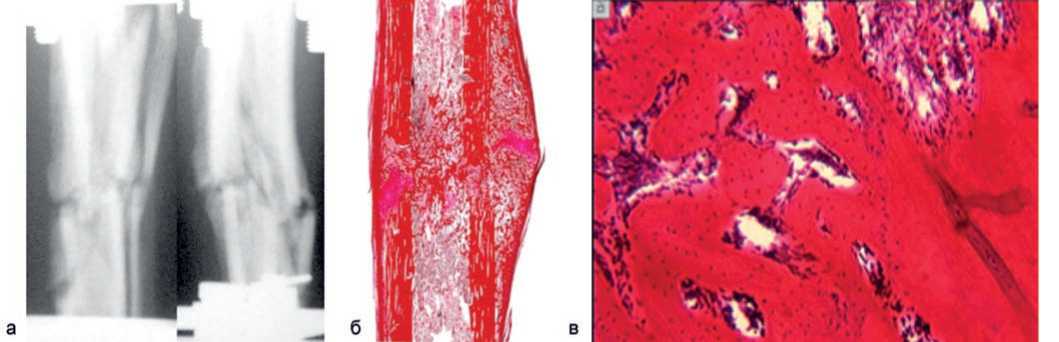

Рис. 1. Рентгенограммы голени в прямой и боковой проекции, собака №4587: а — после моделирования перелома, б — после остеосинтеза аппаратной фиксации в область перелома однократно вводили ЭФКТ — экстракт фетальной костной ткани (приоритет № 2010100536000641 от 11.01.2010), приготовленный из костей свода черепа плодов собаки (оригинальная методика получения, С. Н. Лунева, М. А. Ковинька, 2005 год). Контрольную серию составили животные, которым стимулирующего воздействия не производили.

Животных выводили из опыта по завершении периода фиксации. Оперативные вмешательства и эвтаназию проводили в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения Российской Федерации, предъявляемыми к работе экспериментально-биологических клиник. На проведение исследований получено разрешение комитета по этике ФГБУ РНЦ «ВТО» им. акад. Г. А. Илизарова.

Использовали рентгенологический, гистологический и статистический методы исследования. Рентгенографию проводили до и непосредственно после моделирования оскольчатого перелома, после выполнения чрескостного остеосинтеза, через 14 суток после остеосинтеза и по окончании периода фиксации. Гистологические исследования фрагментов диафизов в области перелома и суставного хряща мыщелков бедра проводили по окончании периода фиксации. Использовали методы световой микроскопии и морфометрии площадей тканевых компонентов оцифрованных изображений области повреждения диафиза большеберцовой кости. Содержание остео-тропных химических элементов в разных зонах новообразованного участка диафиза осуществляли при помощи метода рентгеновского электронно-зондового микроанализа.

Гистоморфометрические исследования суставного хряща заключались в определении его толщины (h, мкм), численной плотности хондроцитов (NАхц, мкм-2) и доли (%) пустых лакун (NAпуст лак) и изогенных групп (NAиз. гр) в общем объеме выборки. В качестве нормы исследовали суставной хрящ интактных животных (n = 5 суставов).

Анализ цифрового материала проводили методами описательной статистики. Достоверность различий оценивали в зависимости от характера распределения и объема выборок с помощью критериев Стьюдента и Вилкоксона для независимых выборок.

Рис. 2. Опытная серия: а — ЭФКТ, б — фрагменты рентгенограмм костей голени, фиксация 14 суток, стрелкой указана область трансплантации ЭФКТ, в — введение раствора ЭФКТ в области перелома берцовых костей собаки

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Результаты исследования показали, что рентгенологически у всех животных через 14 суток фиксации появлялись признаки репаративной регенерации. Как правило, терялась четкость контура кортикального слоя осколков и отломков. На их периферической поверхности (со стороны надкостницы) визуализировались «рыхлые» тени с размытыми волнообразными контурами, толщиной до

2,0 мм, не объединяющиеся между собой. Наличие последних характеризовало активность периостального остеогенеза. Пространство между осколками и отломками заполняли тени разной рентгенопрозрач-ности. Интенсивность теней, проецирующихся на костно-мозговую полость отломков, отражающих эндостальный остеогенез, плавно увеличивалась по направлению к зоне излома.

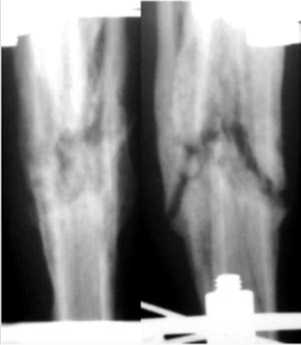

Рис. 3. Фрагменты рентгенограмм большеберцовых костей, контрольная серия опытов, фиксация 30 суток

Через 30 суток после остеосинтеза на рентгенограммах у животных контрольной серии концы отломков становились более четко выражены в сравнении с предыдущим сроком. В результате — межот-ломковая щель хорошо визуализировалась. Ее высота несколько увеличивалась, что свидетельствовало о превалировании процессов резорбции в области излома. Интенсивность теней, объединяющих отломки и осколки между собой, значительно увеличивалась. Периостальные наслоения начинали компактизиро-ваться. Протяженность теней эндостального регенерата уменьшалась.

Рентгенологические признаки полного костного сращения определяли в среднем: в контрольной серии к 46,3 ± 2,1 суток фиксации, в опытной — к 32,4 ± 2,7 суток фиксации соответственно (уровень значимости различий сроков фиксации между сериями р=0,05). При этом на рентгенограммах межотломковую щель перекрывали высокоинтенсивные тени гомогенной структуры. Контуры концов отломков и осколков были размыты. Тени периостальных напластований объединялись между собой в зоне повреждения. Последние в контрольной серии были большего объема в сравнении с опытом.

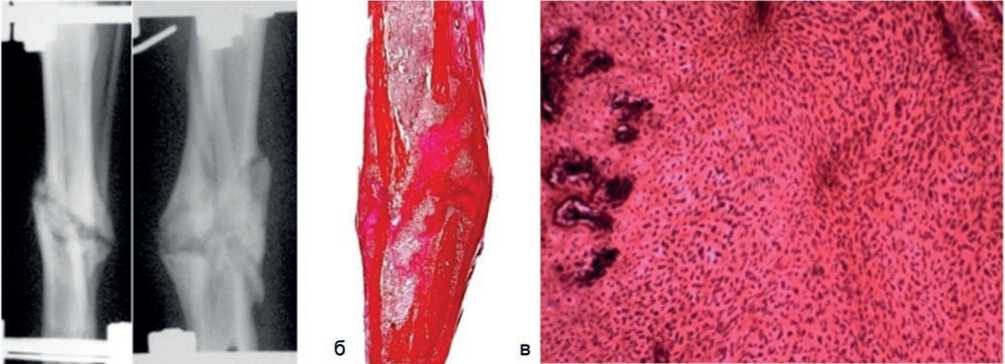

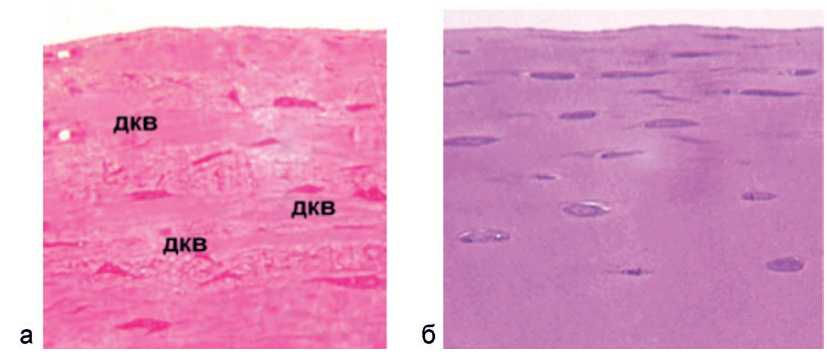

Гистологически по окончании периода фиксации у животных контрольной серии между костными отломками наблюдалось костно-хрящевое сращение с участками рыхлой волокнистой соединительной ткани и гиалиноподобного и волокнистого хряща. В интермедиарной области регенерата преобладал гиалиноподобный хрящ с участками волокнистой соединительной ткани. Периостальная часть регенерата обеспечивала органное объединение отломков и была представлена участками среднепетлистой губчатой кости с наличием небольших по площади островков волокнистой соединительной ткани. В эндостальной зоне наблюдались участки рыхлой волокнистой соединительной ткани, волокнистого и гиалинового хряща, а также крупнопетлистой губчатой кости. В межтрабекулярных промежутках формировался студенистый и красный костный мозг. Отмечалась значительная по-розность костных отломков.

В опытной серии к концу фиксации на гистотопо-граммах между отломками формировалось костное сращение с небольшими участками гиалинового хряща. В интермедиарной области определялась среднепетлистая губчатая кость с признаками перестройки и компактизации. Периостальный компонент регенерата был представлен костно-хрящевой мозолью с признаками замещения хрящевой ткани грубоволокнистой костной. Эндостальная часть регенерата была представлена среднеячеистой трабекулярной сетью. В межтрабекулярных промежутках располагался рети-кулофиброзный костный мозг с очагами кроветворения.

Данные морфометрии по соотношению тканевых компонентов регенерата к окончанию периода фиксации в зонах сращения у животных опытной серии подтвердили выраженность органотипической перестройки, о чем свидетельствовало процентное преобладание доли костной ткани и костного мозга при меньшем содержании волокнистого и хрящевого компонентов. Содержание Са в интермедиарной зоне превышало показатели контроля в среднем в 17 раз, в костномозговом канале — в 2 раза, в периостально образованной костной ткани — в 1,5 раза. Содержание Са в костных отломках также было достоверно выше контрольных показателей.

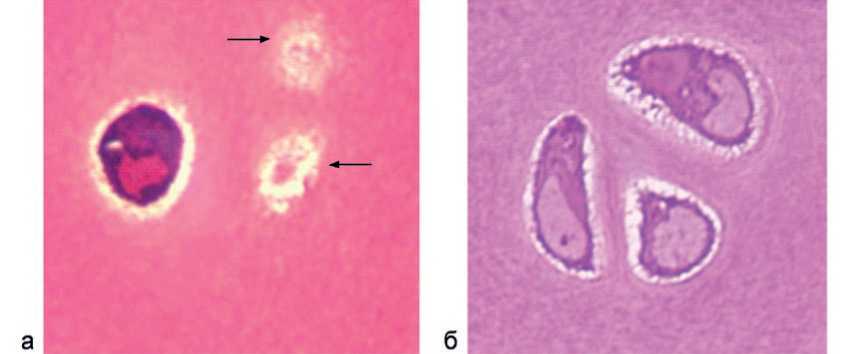

При исследовании суставного хряща мыщелков бедра в контрольной серии опытов к концу периода фиксации были выявлены очаги его разволокнения, демаскировка коллагеновых волокон. В очагах разволокнения хондроциты находились в состоянии деструкции. В опытной серии к этому сроку разволокнение хряща не определяли. В поверхностной зоне хондроциты были функционально активны, их ядра гомогенны. Отмечали увеличение двухчленных изогенных групп.

В промежуточной и глубокой зоне во всех случаях были выявлены два типа изменений хондроцитов. Деструктивно измененные хондроциты, наиболее выраженные в контрольной серии, были аномальной формы, выявлены пустые лакуны и лакуны с клеточным детритом. Другие хондроциты характеризовались как функционально активные — увеличены их размеры, ядра светлые, гомогенные, в цитоплазме секреторные гранулы, липидные включения, интенсивная базофилия территориального матрикса. В опытной серии преобладали функционально активные хондроциты.

Количественный анализ выявил в контрольной серии достоверное (p ≤ 0,001) снижение толщины хряща — 400,3 ± 4,9 мкм, в опытной — значения (469,8 ± 1,56 мкм) были сопоставимы с интактной нормой — 475,5 ± 1,3 мкм. Сравнительный анализ долей пустых клеточных лакун в суставном хряще интактных собак (13,7 %) и собак экспериментальных серий обнаружил существенную разницу в степени выраженности деструктивного процесса. В контрольной серии значения данного параметра составили 17,20 %, в опытной — 14,45 % в общем объеме выборки. Увеличение численной плотности изогенных групп в большей степени было выражено в опытной серии — 18,3 % в общем объеме выборки (в контрольной — 13,7 %; у интактных животных — 14,0 %).

Рис. 4. Контрольная серия опытов, регенерат диафиза большеберцовой кости, конец фиксации: а — фрагменты рентгенограмм, б — гистотопо-грамма. Окраска по ван Гизону. Увеличение ×1,5.; в — участки волокнистого и гиалиноподобного хряща в интермедиарной области регенерата. Увеличение — 100

Рис. 5. Опытная серия, регенерат диафиза большеберцовой кости, конец фиксации: а — фрагменты рентгенограмм; б — гистотопограмма. Окраска по ван Гизону. Увеличение ×1,5; в — мелкопетлистая губчатая кость, сформировавшаяся в интермедиарной области

Рис. 6. Диаграммы соотношения площадей тканевых компонентов регенерата к окончанию периода фиксации

ОБСУЖДЕНИЕ

Таким образом, в результате проведенного исследования определили, что у всех животных к окончанию периода фиксации между отломками формировалось костно-хрящевое сращение с участками волокнистой соединительной ткани. Тканевое соотношение в регенератах диафизов представлен- ных экспериментальных серий имело достоверные отличия. В серии с использованием экстракта фетальной костной ткани сроки сращения сокращались на 28,0–30,0 %, при этом костная ткань содержала большее количество кальция в сравнении с контролем.

Рис. 7. Конец периода фиксации. Поверхностная зона суставного хряща. Полутонкий срез, окраска метиленовым синим-основным фуксином. Ок. 12,5; об.40: а — контрольная серия, нарушена гомогенность межклеточного вещества, демаскировка коллагеновых волокон (ДКВ); б — опытная серия

Рис. 8. Конец периода фиксации. Промежуточная зона хряща. Полутонкий срез, окраска метиленовым синим-основным фуксином. Ок. 12,5; об. 100 МИ: а — контрольная серия, лакуны с клеточным детритом (стрелки); б — опытная серия, функционально активные хондроциты

В суставном хряще в данных условиях эксперимента наблюдались разнохарактерные процессы: деструктивные, репаративные и обратимые реактивные изменения. Интенсивнее деструктивные изменения проявлялись в контрольной серии в виде разволокне ния межклеточного вещества и гибели клеток, в опытной серии сохранялась гомогенность межклеточного вещества, гибель хондроцитов компенсировалась быстрой репопуляцией клеточного состава и активизацией синтеза компонентов межклеточного матрикса.

ВЫВОДЫ

-

1. В условиях чрескостного остеосинтеза период аппаратной фиксации при заживлении оскольчатых переломов длинных костей может заканчиваться 3. при наличии костно-хрящевой мозоли между отломками с костной составляющей не менее 54,0 %.

-

2. При переломах длинных костей, сопровождающихся значительным повреждением остеогенных тканей, в хряще смежных суставов происходят деструктивные, дегенеративые и обратимые реактивные изменения, сопровождающиеся разво-

локнением межклеточного вещества и гибелью клеток.

Использование экстракта фетальной костной ткани, наряду со стимулирующим эффектом остеогенеза на фоне значительного сокращения сроков сращения поврежденных костей, заметно снижает степень развития гистоструктурных нарушений в суставах, что указывает на возможность оптимизации адаптационно-регенераторных резервов поврежденных тканей опорной системы.