Состояние парных лимфатических узлов при спонтанных опухолях системы крови у мышей

Автор: Манских В.Н.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Лабораторные и экспериментальные исследования

Статья в выпуске: 2 (62), 2014 года.

Бесплатный доступ

Обнаружена асимметрия поражения ренальных лимфатических узлов у лабораторных мышей (BALB/c) со спонтанными опухолями системы крови (лимфомами и лейкозами): левый орган вовлекался значительно чаще и его поражение (увеличение) было более выраженным по сравнению с правым. Различия не зависели от гистологической формы опухоли и пола. Mикроскопическая картина в пораженных лимфатических узлах также не различалась. Вовлечение других лимфатических узлов не проявляло закономерной асимметрии. Вероятно, обнаруженные различия связаны с описанным в литературе феноменом более интенсивного синтеза правым надпочечником глюкокортикоидов по сравнению с левым и, соответственно, большим количеством этих гормонов, оказывающих антипролиферативное действие на клетки лимфом в лимфе, оттекающей в ипсилатеральные лимфатические узлы.

Спонтанные лимфомы у мышей, функциональная асимметрия, ренальные лимфатические узлы

Короткий адрес: https://sciup.org/14056416

IDR: 14056416 | УДК: 616-006.441

Текст научной статьи Состояние парных лимфатических узлов при спонтанных опухолях системы крови у мышей

Явление морфологической и функциональной асимметрии парных органов, в том числе и лимфатических узлов, хорошо известно [1, 2]. Исходя из этого, можно ожидать, что асимметрия должна сказываться и на развитии патологических процессов в парных лимфоидных органах, в частности на проявлениях метастатического распространения опухолей. Однако единичные работы на данную тему рассматривают только зависимость право- и левостороннего поражения лимфатических узлов от стороны локализации первичной опухоли [3], тогда как значительно больший интерес представляет вовлечение парных органов при диссеминированном опухолевом процессе.

В настоящей работе представлен анализ поражений парных лимфатических узлов на основе материалов некропсий мышей, погибших от спонтанных неоплазм крови.

Цель работы – выяснить существование закономерной асимметрии при развитии диссеминированных опухолей в лимфатических узлах.

Материал и методы

Были исследованы 213 мышей линии BALB/c (176 самок и 37 самцов, из питомника «Пущино»), погибших от спонтанных лимфом и лейкозов. Мыши содержались в SPF-условиях (в соответствии с этическими требованиями, предъявляемыми к работе с лабораторными животными) до их естественной гибели (возраст животных от 1 года и более); вода и сбалансированный корм давались ad libitum . В каждом случае было выполнено тщательное макроскопическое исследование с регистрацией и измерением всех пораженных лимфоидных органов. Для обозначения лимфатических узлов пользовались номенклатурой T. Dunn [4]. В каждом случае из всех пораженных

СОСТОЯНИЕ ПАРНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ ПРИ СПОНТАННЫХ ОПУХОЛЯХ СИСТЕМЫ КРОВИ У МЫШЕЙ органов забирались образцы, которые фиксировали 10 % формалином (pH=7,4) и заливали в парафин. Срезы толщиной 4 мк окрашивали гематоксилин-эозином и азур-II-эозином по Гимза. Диагноз устанавливался согласно международным классификациям опухолей у мышей, опубликованным ВОЗ и Bethesda Group [5, 6]. Статистический анализ результатов производился с использованием пакета программ Statistica 6.0 (методами χ2, Манна – Уитни и Краскала – Уоллиса).

Результаты исследования

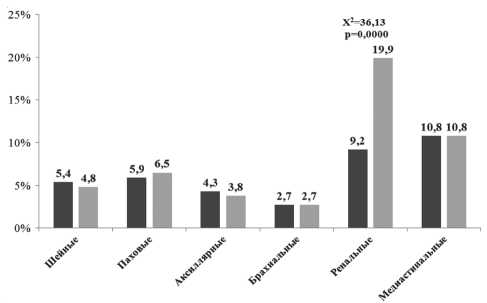

Из лимфоидных органов у мышей при опухолях системы крови наиболее часто (почти в 100 % случаев) поражались селезенка и мезентериальный лимфатический узел, которые, однако, не являются парными органами. Частота поражений тимуса была небольшой (главным образом, при лимфобластных лимфомах), а его правая и левая доли всегда вовлекались симметрично. Из лимфатических узлов чаще всего поражались ренальные, затем медиастинальные, паховые, шейные, аксил-лярные и брахиальные (рис. 1). Во всех случаях не было выявлено достоверной предпочтительной право- или левосторонней локализации поражений, за исключением ренальных лимфатических узлов (рис. 2). В последнем случае левый узел поражался в два раза чаще, чем правый (9,2 % против 19,9 %, χ2=36,13, p=0,00001). Только левые лимфатические узлы были поражены у 55 % животных с вовлеченными ренальными узлами, только правые – у 4 %, а у 41 % наблюдалось поражение обоих лимфатических узлов (р=0,000011, тест Краскала – Уоллиса). Условный объем лимфатических узлов (произведение размеров в трех измерениях), отражающий активность развития в них опухолевой ткани (опухолевой лимфоаденопатии), также существенно различался: в правом он составил 35,7 ± 5,8 мм3, а в левом – 123,8 ± 26,7 мм3 (p=0,0367).

При гистологическом исследовании у животных были обнаружены различные неоплазмы крови. Наиболее часто встречались фолликулярная лимфома (свыше половины всех случаев), лимфобластные лимфомы, миелоидный лейкоз, мелкоклеточная лимфома (лимфатический лейкоз), согласно классификации ВОЗ [6], а также единичные случаи диффузной крупноклеточной лимфомы (центробластный и иммунобластный варианты) и лимфомы маргинальной зоны – по классификации Bethesda Group [5]. Гистологический спектр опухо-

Рис. 1. Частота поражения парных лимфатических узлов разных групп (правые – черный столбик, левые – серый) при опухолях системы крови у мышей BALB/c

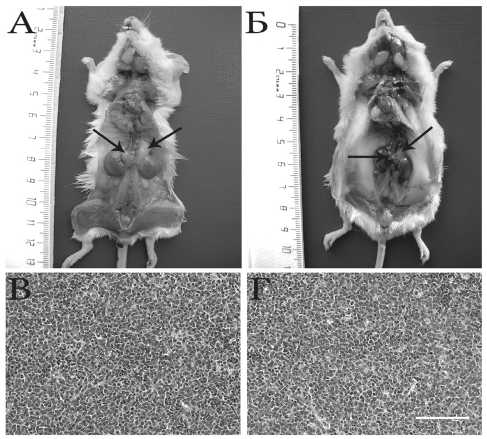

Рис. 2. Морфология асимметричного поражения ренальных лимфатических узлов при лимфоме. А, Б – макроскопическая картина (ренальные лимфатические узлы указаны стрелками), В и Г – гистологическая картина в пораженных левом (В) и правом (Г) лимфатических узлах (окраска гематоксилином и эозином, ×400).

Масштабная линейка – 100 мк лей у животных с изолированным правосторонним, левосторонним и двухсторонним вовлечением ренальных лимфатических узлов не различался. Не было обнаружено и половых различий. Микроскопическая картина поражения также была одинакова для право- и левосторонних узлов (рис. 2).

Обсуждение

Таким образом, нами было обнаружено, что асимметрия поражения при неоплазмах крови характерна только для одной группы лимфатиче-

В.Н. МАНСКИХ ских узлов у мышей – ренальной, причем различия касались не только частоты, но и степени развития опухолей в лимфатических узлах и не зависели от пола и гистологической формы опухолевого заболевания. Возможны два варианта объяснения причины обнаруженного явления:

– исходная физиологическая асимметрия самих ренальных лимфатических узлов (разный уровень экспрессии на эндотелии рецепторов, ответственных за хоминг иммуноцитов);

– разная функциональная активность правого и левого надпочечников, лимфоотток от которых происходит в ипсилатеральные лимфатические узлы.

Первая гипотеза кажется менее вероятной, так как она трудно объясняет, во-первых, почему такие различия имеются только в одной группе лимфатических узлов, во-вторых, различия в степени поражения правого и левого узлов зависят, прежде всего, от скорости пролиферации, а не от хоминга. Наконец, в-третьих, трудно представить, чтобы различия в рецепторах хоминга не отразились на предпочтительном асимметричном поражении лимфатических узлов при опухолях определенного гистологического типа. Кроме того, само представление об асимметрии в экспрессии рецепторов хоминга в лимфатических узлах до настоящего времени существует лишь в форме предположения [1].

Вторая гипотеза, напротив, не только вполне согласуется с перечисленными условиями, но и имеет достаточное фактическое обоснование. Как известно, правый надпочечник активнее синтезирует глюкокортикоиды [2], попадающие в лимфу, возможно, это может обеспечивать антипролифе-ративное действие на клетки различных лимфом и лейкозов, что должно приводить к подавлению размножения попавших в узел опухолевых клеток и сказываться не только на частоте, но и на выраженности поражения в соответствующем лимфатическом узле.

Следовательно, обнаруженный феномен асимметричного поражения лимфатических узлов при опухолях системы крови скорее отражает не собственную функциональную асимметрию лимфоидных органов, а физиологические различия между правым и левым надпочечником у мышей.