Состояние популяции Dianthus acicularis (Caryophyllaceae) в Жигулевском заповеднике

Автор: Чап Т.Ф., Киселева Д.С.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Научные сообщения

Статья в выпуске: 4 т.26, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье дается характеристика популяции Dianthus acicularis на Стрельной горе. Приводятся сведения по видовому составу сообществ с участием вида, численности вида в 1990-2016 гг. Рассматривается влияние рекреационной деятельности и фитоценотических условий на сообщества каменистых степей с участием гвоздики. Отмечается угрожаемое состояние популяции. Предложены рекомендации по сохранению вида.

Жигулевский заповедник, стрельная гора, ценопопуляция d. acicularis, рекреационное воздействие, лимитирующие факторы

Короткий адрес: https://sciup.org/148315083

IDR: 148315083 | УДК: 502.75

Текст краткого сообщения Состояние популяции Dianthus acicularis (Caryophyllaceae) в Жигулевском заповеднике

D ianthus acicularis Fisch. et Ledeb. (гвоздика иглолистная) – эндемик ВолгоУральского региона, в Самарской области находится самый западный изолированный фрагмент ареала этого вида (Васюков и др., 2015; Красная книга…, 2007; Красная книга…, 2008; Саксонов, 2005, 2006; Саксонов и др., 2009, 2014; Саксонов, Сенатор, 2010а, б, 2012).

Встречается только на территории Жигулевского заповедника на Стрельной горе (351 м н.у.м.), которая относится к центральной, наиболее возвышенной части Жигулей. Вид приурочен к открытым каменистым склонам с маломощными дерново-карбонатными почвами (рендзины на известняках и их элювии) (Почвы Жигулевского…, 1983), где отмечен в составе редких сообществ каменистой степи с реликтовой и эндемичной флорой и фауной. Каменистые степи представляют собой петрофитный вариант луговых степей региона и являются наиболее уязвимыми сообществами Жигулевских гор (Саксонов и др., 2006).

Обследование состояния популяции Dianthus acicularis проводилось во время цветения или плодоношения растений и включало: выявление территориального размещения популяции, геоботаническое описание фитоценозов с учетом обилия видов по шкале О. Друде (Воронов, 1973), подсчет генеративных и вегетативных особей, характеристику мощности растений, фенологическое состояние растений. В качестве счетной единицы нами была принята куртина как единый организм, характеризующаяся морфологической целостностью (Ценотические популяции…, 1976).

Популяция D. acicularis на западном макросклоне горы представлена двумя ценопопуляциями (ЦП), удаленными друг от друга более чем на 100 м. ЦП 1 находится в верхней части склона юго-западной экспозиции (высота 260 м н.у.м.), крутизна которого меняется от 5˚до 25˚. На поверхности имеются небольшие скальные выходы материнских пород и мелкий известняковый элювий. Ценопопуляция занимает небольшую площадь и хорошо локализована в пространстве: с одной стороны отдельно растущими разновозрастными соснами, а с другой – проходящей от горной вершины тропой. Тропа четко разграничивает каменистую степь и экотонные кустарниковые сообщества с Caragana frutex , которые тянутся узкой полосой вдоль лесного массива, переходящего на северный макросклон горы. Почва дерново-карбонатная горная типичная известняковая перегнойная среднемощная поверхностно-среднекаменистая среднещебневатая в комплексе с горными породами, составляющими 5-10% (Почвы Жигулевского…, 1983). Почвенно-растительный покров в зоне тропы почти отсутствует, его нарушенность в сообществе с D. acicularis составляет 30-35%. Гвоздика иглолистная растет в составе тимьяново-разнотравного сообщества, которое относится к формации седого розеточного разнотравья. Видовая насыщенность составляет 28 видов высших сосудистых растений на 100 м2. Травостой в ценозе разреженный, одноярусный, доминантные виды: Thymus zheguliensis , Linum uralense , Helianthemum zheguliense , Asperula petraea. Флористичиский список видов сообществ с D. acicularis представлен в табл. 1.

Таблица 1. Видовой состав сообществ с участием Dianthus acicularis

|

Ценопопуляции с D. acicularis |

ЦП 1 |

ЦП 2 |

||

|

Годы наблюдений |

2005 |

2016 |

2005 |

2016 |

|

ОПП, % |

35-45 |

25-45 |

45-60 |

35-60 |

|

Площадь фитоценозов с D. acicularis |

140 м2 |

100 м2 |

1200 м2 |

1000 м2 |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

Семейства и виды растений

|

Pinaceae |

||||

|

Pinus sylvestris L. – ККСО |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Ephedraceae |

||||

|

Ephedra distachya L. – ККСО |

+ |

0 |

+ |

+ |

|

Poaceaе |

||||

|

Elytrigia loliodes (Kar.et Kir.) Nevski |

+ |

0 |

+ |

+ |

|

Elytrigia intermedia (Host) Nevski |

0 |

0 |

+ |

+ |

|

Festuca valesiaca Gaudin |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Koeleria glauca (Speng.) DC. |

0 |

0 |

+ |

+ |

|

Koeleria sclerophylla P.Smirn. |

0 |

0 |

+ |

+ |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Poa angusthifolia L. |

0 |

0 |

+ |

0 |

|

Stipa capillata L. |

+ |

+ |

0 |

+ |

|

Stipa lessingiana Trin. et Rupr. |

0 |

0 |

+ |

+ |

|

Stipa pennata L. – ККСО |

0 |

0 |

+ |

+ |

|

Cyperaceae |

||||

|

Carex pediformis C.A. Mey |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Liliaceae |

||||

|

Allium globosum Bieb. ex Redoute |

0 |

0 |

+ |

+ |

|

Allium lineare L. |

+ |

+ |

0 |

+ |

|

Polygonatum odoratum (Mill.) Druce |

0 |

0 |

+ |

+ |

|

Santalaceae |

||||

|

Thesium arvense Horvat. |

0 |

0 |

+ |

+ |

|

Polygonaceae |

||||

|

Polygonum aviculare L. S. I. |

0 |

0 |

+ |

+ |

|

Caryophyllaceae |

||||

|

Arenaria serpyllifolia L. |

+ |

0 |

+ |

+ |

|

Dianthus acicularis Fisch. et Ledeb. – ККСО |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Dianthus andrzejowskianus (Zapal.) Kulcz. |

0 |

0 |

+ |

0 |

|

Gypsophila juzepczukii Ikonn. – ККСО |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Gypsophila zhegulensis A.Krasnova – ККСО |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Silene chlorantha (Willd.) Ehrh. |

0 |

0 |

+ |

0 |

|

Otites baschkirorum (Janisch.) Holub |

+ |

0 |

+ |

+ |

|

Ranunculaceae |

||||

|

Pulsatilla patens (L.) Mill. – ККСО |

0 |

0 |

+ |

+ |

|

Brassicaceae |

||||

|

Alyssum tortuosum Waldst. et Kit. ex Willd. |

0 |

+ |

+ |

+ |

|

Camelina microcarpa L. |

+ |

0 |

+ |

0 |

|

Clausia aprica (Steph.) Korn-Tr. – ККСО |

0 |

0 |

+ |

+ |

|

Draba nemorosa L. |

+ |

0 |

+ |

0 |

|

Crassulaceae |

||||

|

Sedum acre L. |

+ |

0 |

+ |

+ |

|

Rosaceae |

||||

|

Cerasus fruticosa Pall. |

0 |

0 |

+ |

+ |

|

Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt |

0 |

0 |

+ |

+ |

|

Potentilla arenaria Borkh. |

+ |

0 |

+ |

+ |

|

Leguminosae |

||||

|

Astragalus zingeri Korsh. – ККРФ, ККСО |

0 |

0 |

+ |

+ |

|

Hedysarum grandiflorum Pall. – ККРФ, ККСО |

0 |

0 |

+ |

+ |

|

Caragana frutex (L.) C.Koch |

0 |

0 |

+ |

+ |

|

Chamaecytisus ruthenicus (Fish.) Klaskova |

0 |

0 |

+ |

+ |

|

Linaceae |

||||

|

Linum uralense Juz. – ККСО |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Polygalaceae |

||||

|

Polygala comosa Schkuhr. |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Polygala sibirica L. – ККСО |

+ |

+ |

0 |

0 |

|

Euphorbiaceae |

||||

|

Euphorbia seguieriana Neck. |

+ |

0 |

+ |

+ |

|

Euphorbia zhigulensis Prokh. – ККРФ, ККСО |

0 |

0 |

+ |

+ |

|

Cistaceae |

||||

|

Helianthemum nummularium (L.) Mill. – ККСО |

0 |

0 |

+ |

+ |

|

Helianthemum zheguliense Juz. ex Tzvel. – ККСО |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Violaceae |

||||

|

Viola rupestris F.W. Schmidt. |

+ |

0 |

+ |

+ |

|

Apiaceae |

||||

|

Ferula tatarica Fiesch. ex Spreng. – ККСО |

+ |

0 |

+ |

+ |

|

Pimpinella tragium Vill. |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Asclepiadaceae |

||||

|

Vincetoxicum hirundinaria Medik. |

0 |

0 |

+ |

+ |

|

Boraginaceae |

||||

|

Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Onosma simplicissima L. |

0 |

0 |

+ |

+ |

|

Lamiaceae |

||||

|

Salvia nutans L. |

0 |

0 |

+ |

0 |

|

Thymus zheguliensis Klok. et Schost. – ККСО |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Scrophulariaceae |

||||

|

Veronica spicata L. |

+ |

0 |

+ |

+ |

|

Rubiaceae |

||||

|

Asperula petraea V. Krecz. ex Klok. – ККСО |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Galium boreale L. |

0 |

0 |

+ |

+ |

|

Galium octonarium (Klok.) Soo |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Galium tinctоrium (L.) Scop. |

0 |

0 |

+ |

+ |

|

Dipsacaceae |

||||

|

Scabiosa isetensis L. – ККСО |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Scabiosa ochroleuca L. |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Campanulaceae |

||||

|

Campanula sibirica L. |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Asteraceae |

||||

|

Acinos arvensis (Lam.) Dandy |

+ |

0 |

+ |

0 |

|

Artemisia marschalliana Spreng. |

0 |

0 |

+ |

+ |

|

Artemisia salsoloides Willd. |

0 |

0 |

+ |

+ |

|

Aster alpinus L. – ККСО |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Centaurea carbonata Klok. |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Centaurea ruthenica Lam. |

0 |

0 |

+ |

+ |

|

Galatella angustissima (Tausch) Novopokr. – ККСО |

+ |

0 |

+ |

+ |

|

Galatella villosa (L.) Reichenb. fil. |

0 |

0 |

+ |

+ |

|

Jurinea arachnoidea Bunge |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Lactuca serriola L. |

0 |

0 |

0 |

+ |

|

Scorzonera austriaca Willd. |

0 |

0 |

+ |

+ |

|

Scorzonera taurica Bieb. |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Scorzonera purpurea L. |

0 |

0 |

+ |

+ |

|

Tanacetum sclerophyllum (Krasch.) Tzvel. – ККСО |

+ |

0 |

+ |

+ |

|

ИТОГО |

39 |

25 |

70 |

66 |

Вторая ЦП на западном макросклоне горы находится в средней части склона западной экспозиции (180-210 м н.у.м.). Склон здесь более крутой (30-35˚), на поверхности имеются скальные выходы, характерны высокая щебнистость (35-70%) и сильная нарушенность почвенно-растительного покрова (40-50%) в зоне тропы и нижнего шихана. Ценопопуляция занимает компактный участок открытого склона под нижними скалами, площадь этой ЦП гораздо больше первой, и составляет около 1200 м2. Почва дерново-карбонатная горная типичная известняковая многогумусная маломощная поверхностно-среднекаменистая среднещебневатая на элювии плотных карбонатных пород. D. acicularis приурочена к формации седого розеточного разнотравья и растет в составе осоково-тимьяново-василькового сообщества, занимающего центральное положение на склоне, и контактирующего с экотонными дерновинно-злаковыми и кустарниковыми сообществами, переходящими в лесной массив. В травостое этих сообществ ярусность выражена слабо: первый сильно разреженный ярус, высотой 40-60 см, состоит из Echinops ruthenicus, Gypsophila zhegulensis, Galium octonarium, Galium tinctоrium, Stipa pennata, и второй – более плотный, с преобладанием низкорослых (25-35 см) растений: Carex pediformis , Thymus zheguliensis, Centaurea carbonata , Aster alpinus , Clausia aprica , Helianthemum nummularium и др. (табл. 1). Видовая насыщенность на 100 м2 составляет 44 вида высших сосудистых растений. Доминантные виды: Carex pediformis , Thymus zheguliensis , Centaurea carbonata , Alyssum tortuosum . Встречается также в микрогруппировках на небольших скальных выходах (2-7 м2), где кроме D. acicularis встречаются Sedum acre, Alyssum tortuosum, Elytrigia lolioides, Helianthemum zheguliense, Asperula petraea .

Всего в сообществах с D. acicularis на западном макросклоне Стрельной горы установлено произрастание 73 видов высших растений, относящихся к 56 родам и 27 семействам. Среди выявленных видов представлено 20 раритетных, в том числе 20 видов, включенных в Красную книгу Самарской области, и 3 из них внесены в Красную книгу РФ. Древесно-кустарниковые виды, кроме Pinus sylvestris, встречаются изредка в нижней ценопопуляции, а в верхней – только в экотонных сообществах. В ценозах отмечены виды-рудералы: Polygonum aviculare L., Lappula squarrosa (Retz.) Dumort., Lactuca serriola L., Camelina microcarpa L., внедрение которых связано с рекреационным использованием Стрельной горы. В целом, видовой состав сообществ за период обследования довольно стабилен, флористический состав остается постоянным на 53,4%. Видовое флористическое богатство сообщества в ЦП 2 значительно превышает таковое в ЦП 1, что объясняется значительно большей площадью ЦП 2 и более разнообразными условиями местообитания. Заметное уменьшение числа видов в ЦП 1 в 2016 г. по сравнению с началом исследований связано с чрезмерным рекреационным воздействием, следствием которого является уничтоженный почвенно-растительный покров.

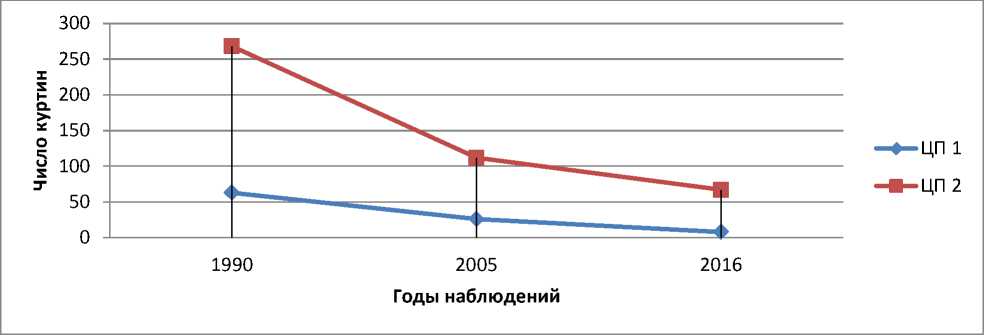

Одним из существенных признаков ценопопуляций можно считать численность, которая является чутким индикатором экологических и фитоценотических условий. Поскольку популяция D. acicularis является немногочисленной, занимает небольшую площадь и четко локализована в пространстве, проводился учет абсолютной численности куртин растений в 1990, 2005 и 2016 гг. Сведения о численности растений приведены в табл. 2 и отражены на рис. 1.

Таблица 2. Динамика численности D. acicularis в ценопопуляциях на г. Стрельная

|

Ценопопуляции |

Годы наблюдений/число куртин |

||

|

1990 |

2005 |

2016 |

|

|

ЦП №1 |

63 |

26 |

8 |

|

ЦП №2 |

268 |

112 |

67 |

|

Общее число куртин |

331 |

138 |

75 |

Рис. Динамика численности куртин D. acicularis в ценопопуляциях на г. Стрельная

За период с 1990 по 2016 гг. численность D. acicularis в обеих ценопопуляциях катастрофически изменилась: почти в 8 раз уменьшилась в ЦП 1 и в 4 раза снизилась в ЦП 2. Прослеживается выраженная тенденция снижения численности популяции, которая отличается крайне низкими показателями. Наибольшее число куртин D. acicularis отмечалось в 1990 г. и равнялось всего 331. Общая абсолютная численность популяции за 26-летний период уменьшилась в 4,4 раза.

В возрастном спектре преобладают особи генеративного возрастного периода, процент которых в ЦП 1 изменяется от 93% до 63%, а в ЦП 2 доля генеративных особей в период наблюдений остается высокой и составляет в среднем 74% (табл. 3).

Таблица 3. Изменение численности генеративных и вегетативных особей D. acicularis

|

Годы наблюдений |

ЦП 1 |

ЦП 2 |

По всей популяции |

||||

|

генер. |

вегет. |

генер. |

вегет. |

общее |

генер. |

вегет. |

|

|

1990 |

59 |

4 |

203 |

65 |

331 |

268 |

65 |

|

2005 |

19 |

7 |

83 |

29 |

138 |

102 |

36 |

|

2016 |

5 |

3 |

48 |

19 |

75 |

53 |

22 |

Достаточно высокий процент генеративных особей в популяции показывает, что растения находятся в оптимальных условиях среды (Воронов, 1974). Однако жизненное состояние особей в последний год наблюдений значительно отличается от начального этапа исследований. Так, в 2016 г. в ЦП 1 отмечено всего 5 куртин с небольшим числом (3-5) плодоносящих побегов и 3 старые вегетативные особи. Растения находились в угнетенном состоянии, куртины небольших размеров до 5-7 см в диаметре. В 1990 г. здесь отмечались куртины высотой от 15 до 21 см, минимальные до 10 см высотой; размеры куртин составляли: 23 х 25 см; 16 х 13 см; 10 х 15 см; 10 х 8 см; в куртинах насчитывалось в среднем 11-19 цветоносов, максимальный показатель – 27.

Динамические процессы в конкретных ценопопуляциях представляют собой сложное сочетание сукцессий и флуктуаций разных типов (Ценопопуляции растений…, 1976). Несмотря на то, что у нас нет сведений о разногодичных изменениях ценопопуляций D. acicularis , вполне вероятно, что за период наблюдений происходило чередование подъемов и спадов численности растений, определяемых, в основном, метеорологическими условиями. Погодные условия в годы наших наблюдений сильно отличались: 1990 год характеризовался пониженной температурой и наибольшей суммой осадков за весь период наблюдений. 2005 год может быть охарактеризован как умеренный и стабильно теплый с некоторым дефицитом осадков в конце вегетационного периода. 2016 год отличался довольно засушливым летом с дефицитом осадков, которые выпали только в сентябре, а в августе наблюдалась аномально-жаркая погода. Какие-то годы были более или менее благоприятными для растений. Однако, в начале наблюдений популяция была более многочисленной, и репродуктивные растения составляли 81%, а затем эти показатели снизились. Мы полагаем, что изменения ценопопуляций D. acicularis носят сукцессионный характер. Основными причинами этих изменений являются антропогенный и фитоценотический факторы.

Негативное воздействие рекреационной деятельности особенно сильно сказывается на природном комплексе Стрельной горы в зоне экскурсионного маршрута (Чап, 2015). Однако, нарушение почвенно-растительного покрова под действием вытаптывания, в частности, расширение старых троп и появление новых отмечено и в местах произрастания D. acicularis . Так, на наиболее близко расположенном к вершине горы участке, где находится ЦП 1, за период наблюдений увеличилась не только ширина тропы, но и площадь вытоптанного участка у сосны, где травянистый покров почти уничтожен. Одновременно происходит механическое повреждение и непосредственное уничтожение травянистых растений, которые сдираются вместе с почвой. Из 48 куртин, отмеченных здесь в 1990 г., к 2016 г. осталось всего 8, расположенных по диагонали участка, где посетители не ходят. Аналогичная картина наблюдается в ЦП 2 у нижних скал, где вытоптанная до субстрата площадь составила более 100 м2. Здесь в прошлом на мелкощебнистой осыпи в условиях разреженного ценоза насчитывалось 47 куртин, а в 2016 г. их осталось всего 9. Вплоть до 90-х годов прошлого века куртины гвоздики нередко встречались в зоне тропы, где в настоящее время сохранились единичные угнетенные растения. Одновременно в фитоценозах с D. acicularis наблюдается процесс задернения и зарастания каменистой степи кустарниками на граничащих с лесом участках. В контактной полосе с севера со стороны леса усиливаются позиции кустарников Cerasus fruticosa , Caragana frutex , Cotoneaste rmelanocarpus , а также кустовидного Quercus robur и Pinus sylvestris , вблизи которых сформировались разнотравные ценозы с участием Hieracium virosum , Vincetoxicum stepрosum , Libanotis sibirica , Stipa pennata , проективное покрытие в которых достигло 75-80%. Вследствие 149

таких процессов в ЦП 1 площадь D. acicularis снизилась на 40 м2, а из 17 куртин, зафиксированных в пограничной узкой полосе в 1990 г., к 2016 г. не осталось ни одной. В то же время, в контактных с дерновинно-злаковыми фитоценозами, происходит процесс задернения, преимущественно, ковылями и типчаком. В ЦП 2 за счет процессов зарастания площадь уменьшилась более чем на 100 м2 в нижней части склона.

Таким образом, в местообитаниях ценопопуляций D. acicularis на Стрельной горе, наблюдаются одновременно происходящие два процесса: с одной стороны, уничтожение и трансформация растительного покрова в зоне несанкционированных троп; с другой стороны – процессы задернения и закустаривания в пограничных с лесным массивом участках каменистой степи. Происходит изменение фитоценотической среды вследствие природных и антропогенных процессов. Поскольку гвоздика относится к стенотопным видам, и чувствительна к изменению окружающей среды, растения в изменившихся фитоценотических условиях не выживают. Вследствие этих двух процессов происходит уменьшение площади и снижение численности ЦП D. acicularis .

Анализ результатов наблюдений показал, что популяцию D. acicularis на западном макросклоне Стрельной горы можно отнести к регрессивному типу. Она характеризуется крайне низкой численностью, которая имеет выраженную тенденцию к снижению. Большинство особей находится в генеративном состоянии, что свидетельствует о зрелом состоянии ЦП. При этом происходит падение численности D. acicularis . Вероятно, появившиеся проростки или всходы погибают в условиях высокой степени рекреационной дигрессии, а также в условиях процесса задернения, которые проявляются в сообществах каменистой степи. Стабильное падение численности растений D. acicularis свидетельствует об угрожаемом состоянии популяции. Лимитирующими факторами являются чрезмерный антропогенный пресс и изменение фитоценотической среды.

Если действие природного фактора приостановить невозможно, то антропогенное воздействие на уникальный природный объект снизить можно и необходимо. Согласно «Стратегии развития познавательного туризма на особо охраняемых природных территориях федерального значения на период до 2020 года», которая была представлена на международной конференции «Заповедное дело. Итоги столетия» в Сочи в декабре 2016 г. заместителем директора департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды России В.Б. Степаницким, главным является «обеспечение приоритета сохранения биологического и ландшафтного разнообразия и культурного наследия, минимизация антропогенного воздействия на природные и историко-культурные комплексы и объекты». Поэтому в ближайшее время одной из основных задач для Жигулевского заповедника должна стать задача снижения чрезмерного рекреационного воздействия на ценнейший природный объект – Стрельную гору. Для достижения этой цели необходимо принятие неотложных мер: во-первых, обеспечить эффективную охрану объекта для предотвращения несанкционированного схода посетителей с экскурсионного маршрута. Во-вторых, оснастить маршрут новыми, отвечающими современным требованиям аншлагами с экологической и природоохранной информацией. В-третьих, провести мероприятия по реинтродукции вида из аутентичного материала в пределах данного местообитания D. acicularis . Жигулевский заповедник должен стать гарантом в сохранении вида в Жигулях, этой локальной популяции на западной границе ареала.

Список литературы Состояние популяции Dianthus acicularis (Caryophyllaceae) в Жигулевском заповеднике

- Васюков В.М., Саксонов С.В., Сенатор С.А. Эндемичные растения бассейна Волги // Фиторазнообразие Восточной Европы. 2015. Т. IX, № 3. С. 27-43.

- Воронов А.Г. Геоботаника: Учеб. Пособие для ун-ов и пед. ин-тов. М.: Высш. школа, 1973. 384 с.

- Конева Н.В., Сенатор С.А., Саксонов С.В. Вся Красная книга Самарской области: растения лишайники, грибы. Тольятти: Кассандра, 2009. 272 с.

- Красная книга Российской Федерации (растения и грибы). М., 2008. 782 с.

- Красная книга Самарской области. Т. 1. Редкие виды растений, лишайников и грибов / Под ред. чл.-корр. РАН Г.С. Розенберга и проф. С.В. Саксонова. Тольятти: ИЭВБ РАН, 2007. 372 с.