Состояние потомства крыс в антенатальном периодепри нагрузке гуматом калия

Автор: Павлова Ольга Николаевна, Пинаева Ольга Николаевна, Леонов Виктор Валериевич, Грибанова Екатерина Александровна

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: 4 (16), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены реактивные изменения репродуктивной системы крыс на фоне нагрузки раствором гумата калия. В эксперименте участвовали 80 самок и 32 самца одного месяца рождения, массой 190-210 г, ко- торые были разделены поровну на 8 групп и в соответствии с групповой принадлежностью получали гумат ка- лия в виде раствора. Раствор готовили на дистиллированной воде и вводили животным ежедневно в соответст- вии с групповой принадлежностью и установленным сроком внутрижелудочно в дозе 10 мг/100 г веса тела, объемом 1 мл. Контрольным животным вводили дистиллированную воду объемом 1 мл. За животными вели ежедневное наблюдение. В зависимости от длительности поступления гумата калия в организм крыс оценивали эмбриональную (пред- и постимплантационную) гибель плодов; отставание в развитии, проявляющееся уменьшением массы тела и кранио-каудальных размеров плодов. Было установлено, что введение гумата калия до оплодотворения и на ранних сроках беременности увеличивает количество желтых тел, мест имплантации, а, следовательно, повышает результативность оплодотворения, вызывает количественное увеличение потомства, кранио-каудального размера плодов, средней массы плаценты и выживаемости плодов.

Гумат калия, крысы, гибель зародышей доимплантационная, кранио-каудальные размеры, плодово-плацентарный индекс, гибель зародышей постим- плантационная

Короткий адрес: https://sciup.org/14344113

IDR: 14344113 | УДК: 612.6

Текст научной статьи Состояние потомства крыс в антенатальном периодепри нагрузке гуматом калия

Основной целью существования живого организма является успешное воспроизведение потомства. Качество потомства определяется его обильностью, соответствием параметрам видовой нормы, жизнестойкостью. Любые воздействия на гомеостатическое равновесие организмов естественно сказываются на интенсивности и продуктивности процесса размножения, как в положительном, так и в отрицательном смысле. Введение в корма животных биологически активных агентов изменяют все интересующие нас параметры.

Одним из экономически выгодных агентов является гумат калия, получаемый при переработке бурого угля и довольно часто используемый в животноводстве [1, 2, 3, 4].

В связи с возможностью использования гумата калия для коррекции различных патологических состояний организма, целью данной работы явилась оценка состояния потомства крыс для выявления возможного биологического действия шрота.

Для реализации поставленной цели предстояло решить следующие задачи: в зависимости от длительности поступления гумата калия в организм крыс оценить эмбриональную (пред- и постимплантационную) гибель плодов; отставание в развитии, проявляющееся уменьшением массы тела и кранио-каудальных размеров плодов, плодово-плацентарный индекс.

Материалы и методы. Исследование проводили на белых беспородных половозрелых здоровых крысах, которые содержались в виварии в стандартных условиях.

В эксперименте участвовали 80 самок и 32 самца одного месяца рождения, массой 190–210 г, которые были разделены поровну на 8 групп (табл. 1) и в соответствии с групповой принадлежностью получали гумат калия в виде раствора.

Таблица 1

Группы экспериментальных животных

|

Номер группы |

Материалы исследования |

|

1 |

Самки и самцы получали раствор гумата калия в течение 21 дня до оплодотворения. |

|

2 |

Самки получали раствор гумата калия в течение 21 дня до оплодотворения, самцы получали воду дистиллированную |

|

3 |

Самцы получали раствор гумата калия в течение 21 дня до спаривания с самками, самки получали воду дистиллированную. |

|

4 |

Самки получали раствор гумата калия 21 день до наступления беременности, а также с 1 по 13 сутки беременности |

|

5 |

Самки получали раствор гумата калия 21 день до наступления беременности, а также с 14 по 20 сутки беременности |

|

6 |

Самки получали раствор гумата калия с 1 по 13 сутки беременности |

|

7 |

Самки получали раствор гумата калия с 14 по 20 сутки беременности |

|

8 |

Контрольная группа животных |

|

9 |

Самцы получали раствор гумата калия на протяжении 41 дня |

Раствор гумата калия готовили на дистиллированной воде и вводили животным ежедневно в соответствии с групповой принадлежностью и установленным сроком внутрижелу-дочно в дозе 10 мг/100 г веса тела, объемом 1 мл. Контрольным животным вводили дистиллированную воду объемом 1 мл. За животными вели ежедневное наблюдение.

Для получения самок с датированным сроком беременности использовали 4-х–4,5-й месячных крыс, которым вечером подсаживали самцов (из расчета 1 самец на 2–3 самки), а утром брали влагалищные мазки. Учитывая, что у крыс покрытие происходит в 1–2 часа ночи, считали день обнаружения спермы в мазке первым днем беременности. Затем самцов отсаживали от самок. Беременных крыс содержали в отдельных клетках, обеспечив их необходимой подстилкой для устройства гнезда. С первого дня беременности за животными устанавливали наблюдение. Контролировали состояние и поведение самок, регистрировали динамику изменения массы тела, продолжительность беременности, течение родов.

Учет результатов эксперимента проводили при забое беременных самок на 20-й день беременности. После эвтаназии взрослых крыс путем дислокации шейных позвонков на вскрытии в яичках подсчитывали количество желтых тел, в матке – места имплантации, число живых и погибших зародышей. Учитывали также состояние плаценты. Эмбриональный материал внимательно осматривали, оценивали анатомическое строение плодов, определяли массу плодов и кранио-каудальные размеры [2].

Показателями эмбриотоксического действия шрота семян винограда считали эмбриональную (пред- и постимплантационную) гибель плодов и отставание в развитии, проявляющееся уменьшением массы тела и кранио-каудальных размеров плодов.

Предимплантационную эмбриональную смертность рассчитывали по разнице между количеством желтых тел и количеством мест имплантации в матке. Постимплантационную гибель определяли по разнице между числом имплантаций и числом живых плодов. Изучали также общую эмбриональную смертность, размер помета, выход живых плодов.

Новорожденных крысят осматривали, регистрировали кранио-каудальные размеры, определяли массу тела.

Цифровой материал подвергали статистической обработке с определением критерия Стьюдента с использованием программы Sigma Stat 6.0 [2].

Результаты исследования. На протяжении всего периода беременности не было отмечено достоверных различий в динамике массы тела беременных самок во всех экспериментальных группах по сравнению с контролем (табл. 2).

Таблица 2

Динамика массы тела беременных самок

|

Срок беременности |

Группы животных |

|||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

|

До начала эксперимента |

197,1±6,50 |

191,7±5,56 |

206,3±7,01 |

194,4±6,99 |

205,1±7,59 |

198,6±6,36 |

209,2±7,32 |

208,7±7,51 |

|

7 дней |

230,6±8,30 |

224,2±7,85 |

233,5±8,17 |

229,7±7,81 |

237,6±9,03 |

232,1±6,49 |

238,5±8,59 |

237,3±7,59 |

|

14 дней |

262,9±8,94 |

258,8±9,32 |

264,1±9,77 |

264,4±9,52 |

271,1±9,22 |

266,8±9,60 |

269,1±9,42 |

268,7±9,14 |

|

20 день |

298,4±10,44 |

296,3±10,67 |

392,7±10,24 |

301,5±10,55 |

306,8±8,89 |

296,2±9,77 |

305,7±10,39 |

301,6±10,56 |

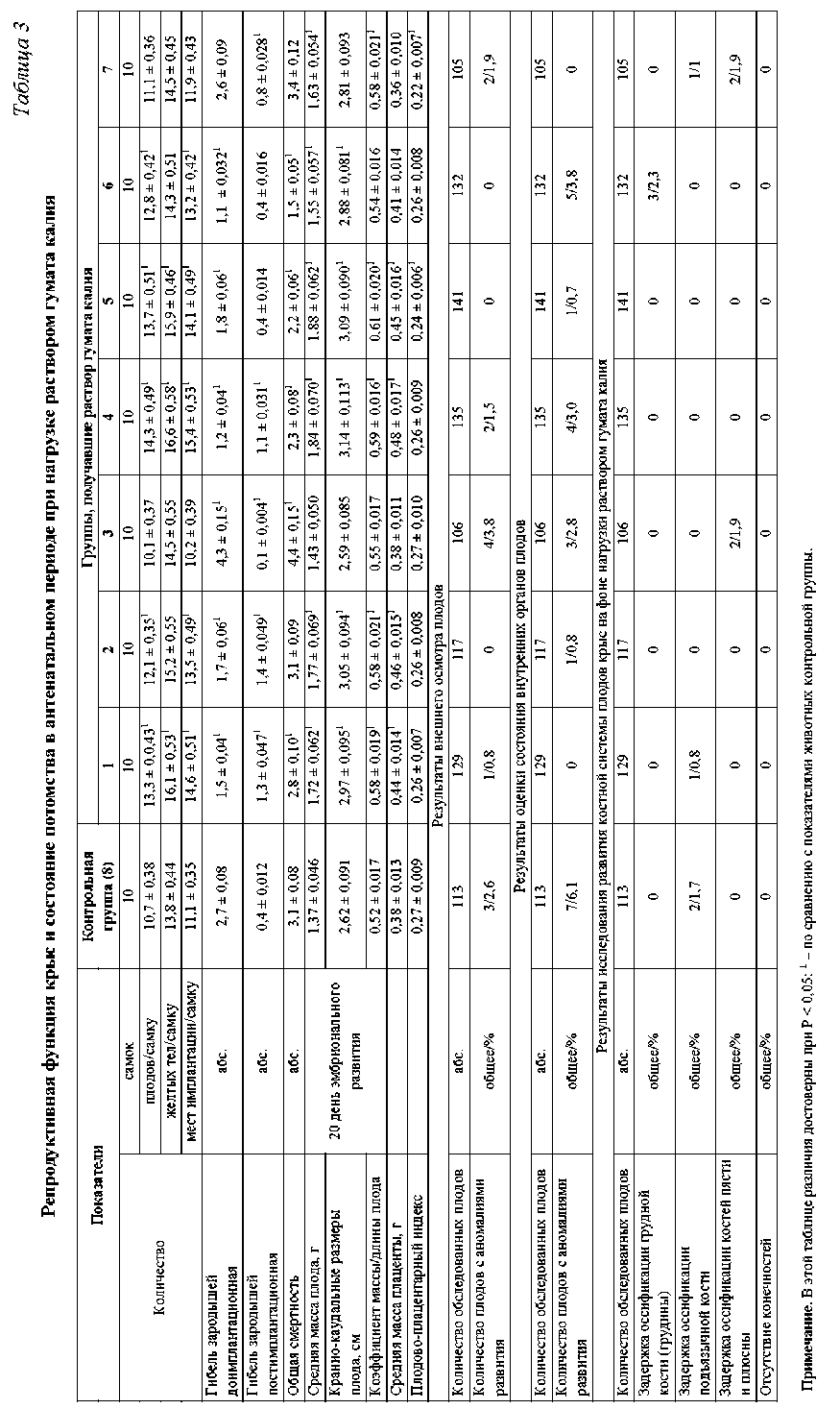

Результаты количественной оценки репродуктивной функции крыс и состояния потомства в антенатальном периоде на фоне нагрузки раствором гумата калия, представлены в таблице 3.

По результатам, представленным в таблице 3, видно, что среднее количество крысят в помете в 3-й и 7-й экспериментальных группах соответствовало контролю. В остальных экспериментальных группах оно было достоверно больше, чем в контроле: в 1-й группе больше на 24,3 %, во 2-й – на 13,1 %, в 4-й группе – 33,6 %, в 5-й – на 28,0 % и в 6-й группе – на 19,6 %.

Количество желтых тел из расчета на одну самку во 2, 3, 6 и 7-й экспериментальных группах было примерно на одном уровне и соответствовало животным контрольной группы. При этом в 1-й группе среднее количество желтых тел из расчета на одну самку было больше на 16,66 %, в 4-й группе – больше на 20,29 %, а в 5-й группе – больше на 15,22 % относительно контроля.

Количество мест имплантации из расчета на одну самку в группах 3-й и 7-й также соответствовало контролю, а в группах 1, 2, 4, 5 и 6-й было больше на 31,53 %, 21,62 %, 38,74 %, 27,03 % и 18,92 % соответственно.

Доимплантационная гибель зародышей в 7-й экспериментальной группе соответствовала контролю. В 3-й экспериментальной группе наблюдалась большая доимплантационная гибель зародышей, чем в контрольной группе на 59,3 %, а в 1, 2, 4, 5 и 6-й экспериментальных группах гибель была ниже, чем в контроле, на 44,4 %, 37,0 %, 55,6 %, 33,3 % и 59,3 % соответственно.

Постимплантационная гибель зародышей в 5-й и 6-й экспериментальных группах соответствовала контролю, в 1, 2 и 4-й группах была существенно выше, чем в контрольной на 225 %, 250 % и 175 % соответственно. В 3-й экспериментальной группе она была на 75 % ниже относительно контроля.

Таким образом, общая смертность зародышей во 2-й и 7-й экспериментальных группах соответствовала контрольной группе, а в 1, 4, 5 и 6-й экспериментальных группах была достоверно ниже, чем в контроле на 9,7 %, 25,8 %, 29,0 % и 51,6 % соответственно. Во 2-й группе общая смертность зародышей была больше на 41,9 % по отношению к контролю.

Средняя масса плодов у животных 3-й группы почти не отличалась от контроля. В остальных экспериментальных группах масса плодов была достоверно выше, чем у животных контрольной группы: в 1-й группе – на 25,6 %, во 2-й группе – на 29,2 %, в 4-й группе – на 34,3 %, в 5-й группе – на 57,2 %, в 6-й группе – на 13,1 % и в 7-й группе – на 19,0 %.

Кранио-каудальный размер плодов в 3-й и 7-й группах соответствует контролю, а в группах 1, 2, 4, 5 и 6-й достоверно больше на 13,3 %, 16,4 %, 19,8 %, 17,9 % и 9,9 % соответственно относительно контроля.

Коэффициент массы/длинны плодов в 3-й и 6-й группах соответствовал контролю, в остальных экспериментальных группах он был достоверно выше, чем в контроле: в 1, 2 и 7-й группах – выше на 11,5 %, в 4-й группе выше на 13,5 % и в 5-й группе выше на 17,3 %.

Средняя масса плаценты в группах 3, 6 и 7-й соответствовала контролю, а в остальных группах была достоверно больше: в 1-й группе – на 15,8 %, во 2-й группе – на 21,1 %, в 4-й группе – на 26,3 % и в 5-й группе – на 18,4 % относительно контроля.

Плодово-плацентрный индекс в 1, 2, 3, 4 и 6-й группах был примерно одинаков и соответствовал контролю. В 5-й и 7-й группах он был достоверно ниже, чем в контроле на 11,1 % и 18,5 % соответственно.

Результаты внешнего осмотра плодов показали, что во 2, 5 и 6-й группах аномалий развития не наблюдается. При этом в контрольной группе было выявлено 3 плода с нарушениями внешнего развития (2,6 %), в 1-й группе – 1 крысенок (0,8 %), в 3-й группе – 4 плода (3,8 %), в 4-й группе – 2 плода (1,5 %) и в 7-й группе – 4 крысенка (1,9 %).

Результаты оценки состояния внутренних органов плодов показали, что аномалии в развитии наблюдались в контрольной группе у 7 крысят (6,1 %), во 2-й группе – у 1 плода (0,8 %), в 3-й группе – у 3 крысят (2,8 %), в 4-й группе – у 4 крысят (3,0 %), в 5-й группе – у 1 плода (0,7 %) и в 6-й группе – у 5 плодов (3,8 %).

Результаты исследования развития костной системы плодов крыс на фоне нагрузки раствором гумата калия показали, что задержка оссификации грудной кости наблюдалась только у 3 крысят (2,3 %) в 6-й экспериментальной группе. Задержка оссификации подъязычной кости наблюдалась у 2 крысят (1,7 %) контрольной группы, 1 крысенка в 1-й и 7-й экспериментальных группах (0,8 % и 1,0 % соответственно). Задержка оссификации костей пясти и плюсны наблюдалась у 2 крысят (1,9 %) в 3-й и 7-й экспериментальных групп. Отсутствия конечностей у крысят зафиксировано не было.

Таким образом, учитывая все вышесказанное, мы можем сделать следующие выводы:

-

- введение гумата до оплодотворения и на ранних сроках беременности увеличивает количество желтых тел, мест имплантации, а, следовательно, повышает результативность оплодотворения, вызывает количественное увеличение потомства, кранио-каудального размера плодов, средней массы плаценты и выживаемости плодов;

-

- исключение гумата калия из состава питания перед оплодотворением или введение его на различных сроках беременности у незначительного количества плодов вызывала задержку оссификации.

Следовательно, можно утверждать что, равномерное введение в рацион питания гумата калия положительно влияет на состояние потомства крыс.

Список литературы Состояние потомства крыс в антенатальном периодепри нагрузке гуматом калия

- Павлова О.Н., Пинаева О.Н. Реактивные онтогенетические изменения нервной системы крыс на фоне нагрузки гуматом калия/О.Н. Павлова, О.Н. Пинаева//Вестник Медицинского Института «Реавиз» (Реабилитация, Врач И Здоровье) № 2 (14) Апрель-Июнь. -Самара, 2014. -С. 54-62

- Руководство по экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических веществ/под общ. ред. Р. У. Хабриева. -2-изд., перераб. и доп. -М.: Медицина, 2005. -832 с

- Сычев С.М., Орлов А.В. Изучение питательных смесей с гуматами и цеолитом/С.М. Сычев, А.В. Орлов//Агрохимический вестник. -2009. -№ 3. -С. 40-41

- Ушкалов В.А. Применение гумата натрия для восстановления репродуктивной функции у коров после родов. (Украина)/В.А. Ушкалов//Ветеринария. Реферативный журнал. -2001. -№ 4. -С. 1135