Состояние растительного покрова в районе подкормочных площадок на территории национального парка «Завидово»

Автор: Жуков Дмитрий Владимирович, Нотов Александр Александрович, Дементьева Светлана Михайловна, Иванова Светлана Алексеевна, Зуева Людмила Викторовна

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Биоразнообразие и охрана природы

Статья в выпуске: 4, 2015 года.

Бесплатный доступ

В растительном покрове подкормочных площадок национального парка «Завидово» представлены приграничная, периферийная и центральная зоны. В центральной части степень сомкнутости травяного яруса различна. При образовании сомкнутого травяного яруса в ней формируются злаковые и разнотравно-злаковые ассоциации с участием сорных растений. Степень адвентизации растительного покрова низкая.

Национальные парки, биотехнические мероприятия, копытные, подкормочные площадки, растительность, национальный парк "завидово"

Короткий адрес: https://sciup.org/146116610

IDR: 146116610 | УДК: 502.4(470)

Текст научной статьи Состояние растительного покрова в районе подкормочных площадок на территории национального парка «Завидово»

Введение. Национальные парки и заповедники играют особую роль в сохранении биоразнообразия растений и животных. В некоторых из них проводится специальная работа по увеличению численности популяций животных, а также мероприятия по акклиматизации, интродукции и реинтродукции редких и промысловых видов. Среди таких территорий особое место занимает национальный парк «Завидово». Деятельность по сохранению и увеличению численности разных копытных животных была одной из приоритетных задач практически с момента приобретения территорией природоохранного статуса (Дормидонтов, 1969; Фертиков, 1998; Горшков, Кручинин, 2009 и др.). Подобное расширение функций ООПТ способствовало развитию системы биотехнических мероприятий, направленных на поддержание положительной динамики численности копытных животных (Мануш, 2009), разработке и внедрению эффективных подходов к профилактике болезней и эпизоотий (Стародынова, 1974; Исаев, 1986; Егоров, 1992). Существенный ущерб фауне могут приносить заболевания, вызываемые патогенными видами рода Listeria (Фертиков и др., 2009; Бакулов и др., 2010; Павлова и др., 2013; Егорова и др., 2014; Фертиков, Егорова, 2014). В этой связи актуален специальный анализ экосистем объектов, сопряженных с биотехническими мероприятиями и, прежде всего, подкормочных площадок, которые являются основными местами концентрации копытных животных.

Национальный парк «Завидово» - удобная модельная территория - 185- для детального изучения таких экосистем. Их исследование поможет определить место этих объектов в составе природных комплексов национального парка, включающих различные редкие и охраняемые компоненты растительного мира (Нотов, 2010), выявить динамику формирования трансформированных фитоценозов, оценить степень их безопасности как потенциальных ниш для появления адвентивных и инвазионных растений (Нотов и др., 2009) и распространения патогенных микроорганизмов. Анализ подобных экосистем предполагает также дальнейшее развитие проводимых в национальном парке «Завидово» многолетних исследований, посвященных мониторингу представителей рода Listeria (Егорова и др., 2009; Егорова, Воронин, 2009; Воронин, 2014) и оценке их позиций в природных биогеоценозах. Для понимания особенностей функционирования подкормочных площадок важны результаты изучения состава растительных кормов марала, пятнистого оленя, косули, лося и кабана, работ по выяснению специфики питания маралов в летний и зимний периоды (Макарова, 1969; Шатайло, 2002а, б и др.). Интенсивность использования подкормочных площадок зависит от динамики численности и состояния отдельных популяций диких копытных животных (Мануш, 2014; Мануш, Кручинин, 2014). Подобные исследования будут осуществляться также на территории государственного природного заказника федерального значения «Государственный комплекс «Таруса» (Шевцов, Бруснигин, 2014).

Первый этап начатого нами изучения экосистем, связанных с подкормочными площадками, предполагал описание структуры растительного покрова и оценку его состояния, отбор проб для микробиологического анализа почвы и растений. На втором этапе исследований будет выяснен характер сопряженности элементов микрофлоры с компонентами экотопов и фитоценозов, определены позиции патогенных микроорганизмов в экосистемах, особенности реализации их патогенного потенциала. В данной статье приведены результаты предварительного анализа растительного покрова в районе подкормочных площадок на территории национального парка «Завидово».

Методика. Материал по структуре растительного покрова собран 9 сентября 2015 г. в центральной и южной частях национального парка «Завидово» в пределах Сокольского и Александровского лесничеств. Изучено 5 модельных подкормочных площадок: 29 (квартал (кв.) 73), 22 (кв. 56), 184 (кв. 10), 181 (кв. 3), 14 (кв. 6). Каждая из них окружена лесными массивами. Несколько отличается интенсивность их использования. В последние годы она, в целом, снизилась в связи со вспышкой африканской чумы свиней (АЧС). Зарастание площадок происходит в соответствии с сезонной динамикой использования - летом не производят кормление маралов. В качестве кормов применяют сенаж и зерно кукурузы.

Нами описана общая структура растительного покрова приграничных, периферийных и центральных участков подкормочных площадок. Изучен видовой состав. Специальное внимание уделяли поиску адвентивных и инвазионных видов.

Для выяснения особенностей процессов зарастания участков с несомкнутым покровом в центральных частях модельных подкормочных площадок сделаны геоботанические описания пробных площадей размером 1x1 м. Более детально анализировали участки с общей полнотой проективного покрытия 80-95% (см. таблицу). Описания выполняли по общепринятым методикам (Полевая ..., 1964). Для характеристики обилия использована шкала Браун-Бланке (Воронов, 1973). Выявлен флористический состав. Номенклатура сосудистых растений и мхов дана по традиционным источникам (Черепанов, 1995; Ignatov et al., 2006).

Результаты и обсуждение. Для всех изученных модельных подкормочных площадок характерна достаточно четкая обособленность их центральной части от прилегающих лесных массивов. Периферийная зона выражена в разной степени. Она имеет ширину 2-5 м. Нередко в ней представлены ассоциации со значительным участием нитрофильных видов - чаще Urtica dioica L. Иногда встречаются Artemisia vulgaris L., Carduus crispus L. В этой части растительный покров сомкнутый.

В центральной части подкормочных площадок встречаются фрагменты с несомкнутым травяным покровом. Их размеры больше на интенсивно используемых подкормочных площадках или на объектах, где производилось засыпание этой части песком. На этих фрагментах обнаружены некоторые сорные и луговые растения. Адвентивных и инвазионных растений не выявлено, хотя в качестве дополнительных кормов применяют зерно кукурузы. Нередко использование кукурузы может способствовать заносу семян сорных и адвентивных растений. Подобные наблюдения были сделаны нами на территории государственного природного заказника федерального значения «Государственный комплекс «Таруса», где на подкормочных площадках были обнаружены адвентивные растения Ambrosia artemisiifolia L., Abutilon theophrasti Medik., Atriplex tatarica L. Среди них Ambrosia artemisiifolia представляет группу карантинных сорняков. В южных районах Центральной России она также является инвазионным видом (Виноградова и др., 2010). Прочие адвентивные растения менее активны. На территории национального парка «Завидово» адвентизация растительного покрова в районе подкормочных площадок не выявлена.

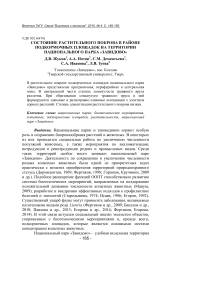

Таблица

Характеристика пробных площадей модельных подкормочных площадок в национальном парке Завидово»

|

Виды |

29* |

22 |

184 |

181 |

14 |

|

сосудистые растения |

|||||

|

Achillea millefolium L. |

I ** |

1 |

|||

|

Agro st is capillaris L. |

2-3 |

2-3 |

2 |

2-3 |

2-3 |

|

Agrostis stolonifera L. |

1 |

||||

|

Amaranthus retrpflexus L. |

+ |

||||

|

Amoria repens (L.) Presl |

+ |

||||

|

Artemisia vulgaris L. |

+ |

||||

|

Bidens tripartita L. |

1 |

1 |

|||

|

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. |

1 |

||||

|

Chenopodium album L. |

1-2 |

||||

|

Deschampsia caespitosa (L.) Beauv. |

2 |

2-3 |

3 |

2 |

2 |

|

Echinochloa crusgalli (L.) Beauv. |

1 |

+ |

1 |

||

|

Elytrigia repens (L.) Nevski |

1 |

||||

|

Epilobium palustre L. |

+ |

||||

|

Filaginella uliginosa (L.) Opiz |

1 |

||||

|

Juncus compressus Jacq. |

1 |

||||

|

Leontodon autumnalis L. |

1 |

+ |

|||

|

Persicaria lapathifolia L. |

1 |

2 |

|||

|

Phleum pratense L. |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

|

Pinus sylvestris L. (p) |

+ |

||||

|

Pl anta go major L. |

1 |

+ |

+ |

||

|

Poa annua L. |

2 |

1 |

2 |

||

|

Poa pratensis L. |

1 |

1 |

|||

|

Polygonum aviculare L. |

1 |

1 |

|||

|

Potentilla intermedia L. |

+ |

||||

|

Prunella vulgaris L. |

1 |

||||

|

Ranunculus acris L. |

+ |

||||

|

Ranunculus repens L. |

+ |

||||

|

Sagina procumbens L. |

+ |

||||

|

Solanum nigrum L. |

+ |

1 |

|||

|

Spergularia rubra (L.) J. et C. Presl |

+ |

||||

|

Tanacetum vulgare L. |

+ |

||||

|

Taraxacum officinale Wigg. |

+ |

1 |

|||

|

Tripleurospermum perforatum (Merat) M.Laimz |

+ |

||||

|

МХИ |

|||||

|

Brachythecium albicans (Hedw.) B.S.G. |

+ |

||||

|

Bryum caespiticium Hedw. |

+ |

+ |

|||

|

Ceratodon purpureas (Hedw.) Brid. |

+ |

+ |

|||

|

Ditrichum cylindricum (Hedw.) Gout |

+ |

||||

|

Pohlia bulbifera (Warnst.) Warnst. |

+ |

||||

|

Общее проективное покрытие, % |

95 |

80 |

85 |

95 |

90 |

На зарастающих участках в центральной части подкормочных площадок сформировались злаковые или разнотравно-злаковые ассоциации, как правило, с двумя доминантами (таблица). В качестве основных доминантов выступают, прежде всего, луговые виды - Agrostis capillaris, Deschampsia caespitosa. В ряде случаев при активном засыпании площадок песком к ним присоединяются некоторые сорные растения - Persicaria lapathifolia (площадка 14), Chenopodium album (площадка 184), Роа annua (площадки 184, 14). Обилие прочих видов незначительное (таблица).

На некоторых подкормочных площадках формируются фрагменты мохового напочвенного покрова. В нем представлены, как правило, Brachythecium albicans, Bryum caespiticium, Ceratodon purpureas (таблица). Ни на одной из площадок его проективная полнота не достигает значимых показателей.

Влияние смежных лесных и болотных фитоценозов проявляется достаточно слабо. Выявлены единичные находки лесных и болотных видов. Среди них Epilobium palustre (площадка 181), проросток Pinus sylvestris (площадка 29). Прочие сопутствующие виды представляют сорные растения. В их числе Amaranthus retroflexus, Capsella bursa-pastoris, Echinochloa crusgalli, Polygonum aviculare, Solanum nigrum, Tripleurospermum perforatum. Они также распространены на территориях, где сомкнутый покров отсутствует. На этих территориях в перспективе также будут формироваться злаковые и разнотравнозлаковые ассоциации с участием сорных растений.

Заключение. Таким образом, растительный покров подкормочных площадок, расположенных в пределах национального парка «Завидово», харктеризуется наличием четко выраженных приграничной, периферийной и центральной частей. В центральной части степень сомкнутости травяного покрова различна. На несомкнутых участках преобладают сорные растения, в меньшей степени луговые виды. При образовании травяного яруса с общей проективной полнотой 80-95% формируются злаковые и разнотравно -злаковые ассоциации с участием сорных растений. В качестве доминантов чаще всего выступают Agrostis capillaris и Deschampsia caespitosa. Степень адвентизации растительного покрова в районе подкормочных площадок низкая. Инвазионные виды не зарегистрированы.

Жуков Д.В. Состояние растительного покрова в районе подкормочных площадок на территории национального парка «Завидово» / Д.В. Жуков, А.А. Нотов, С.М. Дементьева, С.А. Иванова, Л.В. Зуева // Вести. ТвГУ. Сер.: Биология и экология. 2015. №4. С. 185-192. '

Список литературы Состояние растительного покрова в районе подкормочных площадок на территории национального парка «Завидово»

- Бакулов И.А., Егорова И.Ю., Фертиков В.И., Воронин М.С. 2010. Распространение листерий в фауне Центрального региона России//Докл. Рос. акад. сельскохоз. наук. № 1. С. 48-50.

- Виноградова Ю.К., Майоров С.Р., Хорун Л.В. 2010. Черная книга флоры Средней России. М.: ГЕОС. 494 с.

- Воронин М.С. 2014. Профилактика листерионосительства среди аквакультуры шошинского плеса Иваньковского водохранилища//Национальный парк «Завидово» 85 лет: Природа и Наука. Вып. 10. М.: Кремль-фильм. С. 375-378.

- Воронов А.Г. 1973. Геоботаника. М.: Высшая школа. 384 с.

- Горшков С.В., Кручинин В.Д. 2009. Динамика численности и современное состояние копытных в национальном парке «Завидово»//Национальный парк «Завидово» 80 лет. Вып. 7. М. С. 27-35.

- Дормидонтов Р.В. 1969. Опыт и результаты интродукции кабанов в Завидовском заповедно-охотничьем хозяйстве в период 1935-1961 гг.//Труды Завидовского заповедно-охотничьего хозяйства. Вып. 1. М.: Изд. Министерства обороны СССР. С. 209-407.

- Егорова И.Ю., Селянинов Ю.О., Воронин М.С. 2009. Мониторинг листерий в водной фауне Иваньковского водохранилища//Ветеринария. № 8. С. 29-31.

- Егорова И.Ю., Воронин М.С. 2009. К вопросу мониторинга листериоза в Шошинском плесе Иваньковского водохранилища//Национальный парк «Завидово» 80 лет. Вып. 7. М. С. 133-134.

- Егорова И.Ю., Фертиков В.И., Селянинов Ю.О., Воличев А.Н., Шевцов В.М., Воронин М.С. 2014. Мониторинг листерий в популяциях холодно-и теплокровных животных, обитающих на территории центральной России//Национальный парк «Завидово» 85 лет: Природа и Наука. Вып. 10. М.: Кремль-фильм. С. 359-366.

- Егоров А.Н. 1992. Опыт борьбы с болезнями диких животных и профилактика эпизоотии на охраняемой территории//Болезни и паразиты диких животных. М. С. 50-56.

- Исаев В.А. 1986. Особенности ветеринарного обеспечения военно-охотничьих хозяйств//Труды завидовского заповедника. Вып. 5. М. С. 177-186.

- Макарова О.А. 1969. Материалы по летнему питанию маралов в Завидовском заповедно-охотничьем хозяйстве//Труды Завидоского заповедно-охотничьего хозяйства. Вып. 1. М.: Изд. Министерства обороны СССР. С. 106-116.

- Мануш П.С. 2009. Биотехнические мероприятия для копытных на территории национального парка//Национальный парк «Завидово» 80 лет. Вып. 7. М. С. 60-62.

- Мануш П.С. 2014. К вопросу интродукции в 2011 году пятнистых оленй и маралов в национальном парке//Национальный парк «Завидово» 85 лет: Природа и Наука. Вып. 10. М.: Кремль-фильм. С. 169-182.

- Мануш П.С., Кручинин В.Д. 2014. Динамика численности и состояние отдельных популяций диких животных в национальном парке//Национальный парк «Завидово» 85 лет: Природа и Наука. Вып. 10. М.: Кремль-фильм. С. 57-68.

- Нотов А.А. 2010. Национальный парк «Завидово»: Сосудистые растения, мохообразные, лишайники. М.: Деловой мир. 432 c.

- Нотов А.А., Павлов А.В., Нотов В.А. 2009. Адвентивная флора национального парка «Завидово»//Вестн. ТвГУ. Сер. Биология и экология. Вып. 12. № 6. С. 153-172.

- Павлова И.Б., Банникова Д.А., Кононенко А.Б. 2013. Сапрофитизм популяций патогенных листерий. М.: БУКИ ВЕДИ. 115 с.

- Полевая геоботаника. 1964. Т. 3/под. ред. А.А. Корчагина. М.; Л.: Изд. АН СССР. 530 с.

- Стародынова А.К. 1974. Болезни лосей, маралов и кабанов в лесных угодьях Калининской и Московской областей//Труды завидовского научно-опытного заповедника. М. Вып. 3. С. 147-172.

- Фертиков В.И. 1998. Национальный парк Завидово. М.: Триада-Х. 72 с.

- Фертиков В.И., Тихонов А.Н., Хрипунов Е.М., Егорова И.Ю. 2009. К формированию бактерий рода Listeria в эпоху позднего плейстоцена: факты и гипотезы//Сельскохозяйственная биология. Сер. Биология животных. № 6. С. 18-26.

- Фертиков В.И., Егорова И.Ю. 2014. К вопросу разработки способа дезинфекции подкормочных площадок диких животных в национальных парках и охотничьих хозяйствах центрального региона России от листерионакопительства//Национальный парк «Завидово» 85 лет: Природа и Наука. Вып. 10. М.: Кремль-фильм. С. 367-374.

- Черепанов С.К. 1995. Сосудистые растения России и сопредельных государств (в пределах бывшего СССР). СПб.: Мир и семья-95. 991 с.

- Шатайло Н.Б. 2002а. Материалы к составу растительных кормов марала, пятнистого оленя и косули в национальном парке «Завидово»//Материалы Междунар. науч.-практ. конф., 16-18 апреля 2002 г. Покров. С. 67-71.

- Шатайло Н.Б. 2002б. Некоторые особенности питания лося и кабана в национальном парке «Завидово»//Материалы Междунар. науч.-практ. конф. 16-18 апреля 2002 г. Покров. С. 71-74.

- Шевцов В.М., Бруснигин П.Ф. 2014. Современное состояние численности охотничьих животных на территории государственного природного заказника федерального значения -государственного комплекса «Таруса»//Национальный парк «Завидово» 85 лет: Природа и Наука. Вып. 10. М.: Кремль-фильм. С. 399-410.

- Ignatov M.S., Afonina O.M., Ignatova E.A. 2006. Check-list of mosses of East Europe and North Asia//Arctoa. V. 15. P. 1-130.