Состояние сельского рынка труда

Автор: Бондаренко Л.В., Груднева А.А., Grudneva A.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Результаты научных исследований

Статья в выпуске: 3 (145), 2010 года.

Бесплатный доступ

В статье раскрываются особенности сельского рынка труда, дается критический анализ используемых статистическими органами методик расчета сельской занятости и безработицы, проанализированы результаты мониторинга рынка труда сельского населения за 2009 г., включающего и данные социологического опроса населения.

Сельский рынок труда, сельская занятость, сельская безработица, мониторинг рынка труда, домохозяйство

Короткий адрес: https://sciup.org/143181319

IDR: 143181319

Текст научной статьи Состояние сельского рынка труда

Рынок труда является сегментом экономики, который позже других выходит из кризиса. При этом повышенные трудности испытывает сельский рынок труда, имеющий особенности, осложняющие достижение сбалансированности и требующие учета как при организации статистического наблюдения, так и при разработке мер по трудоустройству и социальной защите безработных.

К основным таким особенностям сельского рынка труда относятся: рассредоточенность рабочих мест (и рабочей силы) и недостаточность их территориальной доступности, обусловленная неразвитостью дорожно-транспортной инфраструктуры, ограниченность несельскохозяйственных видов деятельности и сфер приложения труда, отдаленность служб занятости и слабая информированность сельского населения о наличии вакансий, низкая горизонтальная (село-село) и вертикальная (село-город) мобильность рабочей силы в связи с отсутствием рынка жилья, неликвидностью имеющегося имущества, привязанностью к ЛПХ, низкой конкурентоспособностью на городском рынке труда, психологическими факторами, слабой ориентацией на малый бизнес, сезонные колебания потребности в рабочей силе.

Важной особенностью сельского рынка труда также является широкомасштабная занятость населения производством в домашних хозяйствах продукции сельского, лесного хозяйства, охоты и рыболовства, которая в соответствии с федеральными законами «О занятости населения в Российской Федерации» (во всех версиях от 19.07.1991 г. до 27.12.2009 г.) и «О личном подсобном хозяйстве» (во всех версиях от 7.07.2003 г. до 30.12.2008 г.) не обеспечивает правовой статус в области занятости.

В противоречии с имеющимся законодательством Федеральная служба государственной статистики с 2001 г. причисляет к занятым лиц, производящих в домашних хозяйствах указанную продукцию (и не имеющих другого доходного занятия), если она полностью или частично реализуется. При этом не учитывается, какая доля произведенной продукции «выходит» на рынок, какой доход получает семья от ее продажи, обеспечивает ли этот доход прожиточный минимум лиц, занятых производством реализуемой продукции. Это позволяет необоснованно раздвинуть границы занятости, иллюзорно сокращая действительные масштабы безработицы, что особенно актуально для сельской местности.

В 2008 г. в сельских домохозяйствах производством продукции, предназначенной полностью или частично для реализации, было занято 2,9 млн. человек, из них 1,4 млн. не имели другого доходного занятия и, тем не менее, причислялись статистическими органами к занятым.

При выявлении действительных масштабов безработицы на селе требует ревизии и контингент так называемого экономически неактивного населения. Экономически неактивное население состоит из двух принципиально разных групп.

Первая группа – это граждане, не выразившие на момент обследования желания работать. В нее входят учащиеся дневной формы обучения, пенсионеры, не нуждающиеся в заработке и/или те, которые не могут работать по состоянию здоровья, или просто хотят находиться «на заслуженном отдыхе», лица, занятые домашним хозяйством, и другие граждане, имеющие какие-либо источники дохода.

Вторая группа экономически неактивного населения состоит из неработающих лиц, которые выражают желание работать, но не могут быть причислены к безработным, поскольку не удовлетворяют жестким критериям понятия «безработный», установленным Международной организацией труда (МОТ) и применяемым в российской статистической практике. Это лица, которые - (а) не занимались поиском работы в течение месяца, предшествующего обследуемой неделе; (б) не были готовы по каким-либо причинам приступить к работе в течение обследуемой недели.

Надо признать, что критерий, устанавливающий месячный срок, в течение которого лицо, желающее работать, поисками работы вплотную не занималось, вообще неприемлемо для российского села с его безальтернативностью трудоустройства по месту жительства, низкой мобильностью населения.

Что касается требования готовности «приступить к работе в течение текущей недели», то оно может быть неосуществимо не только в сельской, но и в городской местности по таким объективным причинам как собственная болезнь, болезнь детей и/или других близких родственников, другим уважительным обстоятельствам, как, например, неотложные сезонные работы в личном подсобном хозяйстве, на садово-огородном участке.

Названные аргументы, на наш взгляд, вполне позволяют при оценке экономической активности сельского населения причислять к безработным ту часть сельского населения, которая в настоящее время по методологии МОТ относится статистическими органами ко второй группе экономически неактивного населения, а именно, выражающим желание работать, и в первую очередь, это касается тех жителей села, которые работу не ищут, потому, что отчаялись ее найти. В 2008 г. численность сельских граждан в возрасте 1572 лет, выразивших желание работать, составила 1954 тыс. человек.

Для полной характеристики масштабов безработицы важно также выявить вынужденную неполную занятость работников организаций. Она характеризуется неотработанным по инициативе администрации в течение рабочего дня, рабочей недели временем, а также отпусками, предоставленными по инициативе администрации без сохранения или с частичным сохранением заработной платы.

В начале 90-х годов сельскохозяйственные организации в широких масштабах прибегали к этой мере. Во-первых, для сохранения кадрового потенциала в условиях вынужденного, как полагали временного, сокращения объемов производства. Во-вторых, в качестве способа социальной защиты своих работников, которые при увольнении практически оставались без средств существования, поскольку их единственный остающийся кормилец – ЛПХ – лишался традиционной формальной и неформальной поддержки от работодателя.

Вынужденная неполная занятость в аграрном секторе не искоренена и сейчас, хотя ее масштабы незначительны, по сравнению с первым этапом реформ. Однако в условиях кризиса есть реальная угроза роста вынужденной неполной занятости работников сельскохозяйственных и других организаций сельской экономики со всеми вытекающими отсюда последствиями для благосостояния сельского населения. Поэтому необходимы упреждающие меры, предотвращающие разрастание вынужденной неполной занятости.

В 2008 г. в организациях сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) работали неполное рабочее время по инициативе администрации 15,4 тыс. чел., или 0,9% от среднесписочной численности работников (против 1,9% в целом по Российской Федерации). Кроме того, 19,8 тыс. чел. (1,1%) были отправлены в отпуска по инициативе администрации (по Российской Федерации – 2,5%). Число неотработанных человеко-часов работниками, работающими неполное рабочее время, в расчете на одного такого работника составило 150 часов. А число человеко-дней принудительных отпусков – 32 дня. Общий фонд не отработанного по инициативе администрации времени в расчете на одного среднесписочного работника данной группы видов экономической деятельности составил 4,3 часа, или 86% от средне-экономического показателя.

Как показал межотраслевой анализ, по этому показателю сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство находятся на третьем месте среди укрупненных групп видов экономической деятельности, установленных Общероссийским классификатором (ОКВЭД), с большим отрывом книзу от обрабатывающих производств, занявших первое место.

Конечным показателем масштабов вынужденной неполной занятости, или другими словами скрытой безработицы, является фонд неотработанного времени в эквиваленте полного рабочего дня. То есть, количество условных работников, которые оказались в организациях лишними в определенный отрезок времени. В сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве численность избыточной рабочей силы в 2008 г. составила 3,7 тыс. чел. Эта группа производств по данному показателю заняла второе место в отраслевом ряду после «обработки», где он был больше почти в 20 раз. Безусловно, неполная занятость есть и в других отраслях сельской экономики.

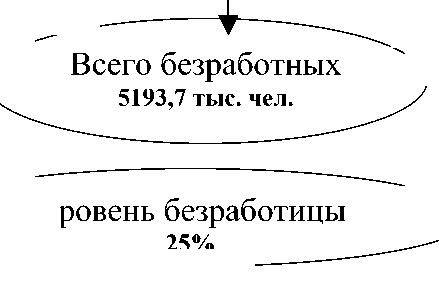

Таким образом, к численности безработных, на наш взгляд, следует, помимо официально учтенных по методологии МОТ безработных, дополнительно отнести:

-

- экономически неактивное население, выразившее желание работать;

-

- занятых производством продукции в домашнем хозяйстве, предназначенной полностью или частично для реализации, и не имеющих другого доходного занятия;

-

- вынужденную неполную занятость работников организаций в пересчете на условных работников (фонд неотработанного рабочего времени в эквиваленте полного рабочего дня).

В результате такой корректировки по данным за февраль-ноябрь 2008 г. складывается следующая картина сельской безработицы (рис. 1).

УЧТЕННАЯ БЕЗРАБОТИЦА

Численность

безработных – 1813 тыс. чел.

СКРЫТАЯ БЕЗРАБОТИЦА

Численность безработных – 3380,7 тыс. чел.

Уровень безработицы

9,6%

Экономически неактивное население, выразившее желание работать – 1954 тыс. чел.

Занятые в «товарных» ЛПХ и не имеющие другого доходного занятия

Вынужденная неполная занятость – 3,7 тыс. чел.

1423 тыс. чел.

Уровень безработицы

25%

Всего безработных

5193,7 тыс. чел.

Общая численность сельских безработных достигает 5193,7 тыс. чел. и в 2,9 раза превышает численность, учтенную статорганами по методологии МОТ. При этом численность занятых в экономически активном возрасте, сокращается за счет занятых в товарных ЛПХ и не имеющих другого доходного занятия и вынужденной неполной занятости с 17011 тыс. чел., до 15584,3 тыс. чел., а уровень занятости снижается до 53,6% (против официального показателя 58,5%). Экономически активное население (занятые плюс безработные) увеличивается до 20777 тыс. чел., а уровень безработицы повышается до 25% против официального показателя 9,6, т. е. в 2,6 раза.

Если к безработным отнести только половину занятых в так называемых товарных ЛПХ и не имеющих другого доходного занятия (711,5 тыс. чел.), их численность составит 4482,2 тыс. чел., а уровень безработицы – 21,6%. Таким образом, при более полном учете сельских безработных проблема занятости сельского населения многократно актуализируется и ее решение усложняется.

В связи с обострением проблемы занятости по поручению Правительства Российской Федерации Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации с 2009 г. проводит еженедельный мониторинг ситуации на рынке труда по видам экономической деятельности. Отчетность по мониторингу рынка труда содержит сведения, поступавшие в государственные региональные органы занятости от организаций, в которых шел процесс массового высвобождения работников и наблюдалось неполное использование рабочего времени по инициативе администрации.

Данные мониторинга рынка труда, 2009 г. (чел.)

Таблица 1

|

Российская Федерация |

Сельское хозяйство |

|||||

|

На 4.03 |

На 30.12 |

Изменение, %; п.п. |

На 4.03 |

На 30.12 |

Изменение, %; п.п. |

|

|

Количество организаций, участвующих в мониторинге, ед. |

25688 |

68845 |

268,0 |

1197 |

4080 |

340,9 |

|

Среднесписочная численность работников (на начало процесса увольнения) |

8884718 |

13634132 |

153,5 |

166867 |

413410 |

247,7 |

|

Численность уволенных с начала высвобождения |

234155 |

870312 |

371,7 |

5626 |

18259 |

324,5 |

|

Из них: |

||||||

|

• трудоустроено |

83948 |

240666 |

286,7 |

635 |

3643 |

573,7 |

|

в % |

35,9 |

27,7 |

-8,2 |

11,3 |

20,0 |

+8,7 |

|

в том числе в данной организации |

46315 |

137179 |

296,2 |

374 |

1533 |

409,9 |

|

в % |

55,2 |

57,0 |

+1,8 |

58,9 |

42,1 |

-16,8 |

|

• назначена трудо вая пенсия по старости |

20476 |

79999 |

390,7 |

291 |

836 |

287,3 |

|

в % |

8,7 |

9,2 |

+0,5 |

5,2 |

4,6 |

-0,6 |

|

• обратилось в органы службы занятости |

97870 |

418569 |

427,7 |

3690 |

10826 |

293,4 |

|

в % |

41,8 |

48,1 |

+6,3 |

65,6 |

59,3 |

-6,3 |

Как показал сопоставительный анализ (см. табл. 1)., в сельском хозяйстве негативные процессы на рынке труда протекают более интенсивно, чем в среднем по экономике страны. За период с 4.03 по 30.12 2009 г. количество сельскохозяйственных организаций, участвующих в мониторинге, увеличилось в 3,4 раза, тогда как в целом по Российской Федерации – в 2,7 раза. По отношению к общему числу сельскохозяйственных организаций, составляющих, по данным всероссийской сельскохозяйственной переписи, 59208 единиц, число учитываемых в мониторинге достигло 6,9% (против 2% на начало указанного периода). В целом по экономике страны относительное число «мониторящихся» организаций выросло с 0,5 до 1,4%.

Из числа уволенных на конец анализируемого периода самостоятельно трудоустроились в целом по Российской Федерации 27,7%, в основном (57%) в тех же организациях, с которых были уволены. Процент самостоятельно трудоустроившихся среди контингента, высвобожденного из сельскохозяйственных организаций, существенно меньше – 20%, из которых приняты обратно в организацию 42,1%. Соответственно 9,2 и 4,6% уволенным была назначена трудовая пенсия по старости, а 48,1 и 59,3% обратились в органы службы занятости за содействием в трудоустройстве. Остались на рынке труда без содействия служб занятости или утратили желание работать в какой-либо организации, организовали собственное дело 15% общей численности высвобожденных и 16,1% из числа уволенных из сельскохозяйственных организаций.

Показатели трудоустроенных из числа обратившихся в службы занятости невысоки и примерно одинаковы по Российской Федерации и сельскому хозяйству (соответственно 17,8 и 17,3%). Остальные либо были признаны безработными (64,3 и 79,9%), либо не были поставлены на учет в качестве безработных. Последняя категория в целом по экономике достигает 17,9%, а по высвобожденным из сельскохозяйственных организаций составляет 2,8%.

К сожалению, формы мониторинга рынка труда не предусматривают выявление причин, по которым обращающимся в службы занятости отказывают в постановке на учет. Не предусмотрено и трудоустройство в порядке переселения. Обращают на себя внимание незначительные объемы профессиональной подготовки и переподготовки безработных, особенно в сельской местности (табл. 2).

Таблица 2

Распределение обратившихся в службы занятости на 30.12.2009 г. по принятым по отношению к ним мерам, %

|

Российская Федерация |

Сельское хозяйство |

|

|

Всего обратилось в службы занятости |

100 |

100 |

|

Трудоустроено |

17,8 |

17,3 |

|

Признано безработными |

64,3 |

79,9 |

|

из них направлено: |

||

|

на профобучение |

3,0 |

1,2 |

|

на пенсию досрочно |

2,4 |

3,6 |

Особую тревогу вызывают высокие темпы роста на селе скрытой безработицы, связанной с вынужденной неполной занятостью. Только в сельскохозяйственных организациях, участвующих в мониторинге рынка труда, численность работников, работающих неполное рабочее время по инициативе администрации за период с 4.03. по 30.12. 2009 г. выросла почти в 6 раз (по Российской Федерации – в 1,7 раза). Численность работников, которым были предоставлены отпуска по инициативе администрации, увеличилась на 85,1% (по Российской Федерации – 71,1%). Почти в 8 раз возрос контингент работников, находящихся в простое по вине работодателей (по Российской Федерации он снизился на 3,6%) – табл. 3.

Таблица 3 Вынужденная неполная занятость в организациях, участвующих в мониторинге рынка труда, чел.

|

Российская Федерация |

Сельское хозяйство |

|||||

|

На 04.03.09 |

На 30.12.09 |

Изменения, % |

На 04.03.09 |

На 30.12.09 |

Изменения, % |

|

|

Численность работников, находящихся в простое по вине работодателя |

209434 |

201971 |

96,4 |

320 |

2519 |

787,2 |

|

Численность работников, работающих неполное рабочее время по инициативе администрации |

775455 |

296888 |

167,2 |

9787 |

56448 |

576,8 |

|

Численность работников, которым были предоставлены отпуска по инициативе администрации |

87170 |

149166 |

171,1 |

3236 |

5990 |

185,1 |

В целом по сельской местности безработица росла медленнее по сравнению с городом. В среднем за февраль-ноябрь 2009 г. ее уровень по населению в экономически активном возрасте составил 11% против 9,6% за соответствующий период 2008 г. (рост 1,4 п.п.). В городе этот показатель вырос с 5,2 до 7,3%, т.е. на 2,1 п.п. В декабре 2009 г. и январе 2010 г. безработица на селе росла опережающим темпом и достигла 13,4% против 7,8% в городе. Разрыв между этими показателями по сравнению со средним значением за февраль-ноябрь 2008 г. увеличился с 1,5 до 1,7 раза.

Численность сельских безработных в январе текущего года только по официальным данным достигла 2,5 млн. чел., что составляет 36,6% от общего массива безработных.

Обострение проблемы занятости негативно отразилось на социально-психологическом климате в деревне. По данным наших обследований, проводимых в 30 субъектах Российской Федерации (массив опрошенных составляет около 6 тыс.), доля жителей села, опасающихся потерять работу, выросла с 51,4% в 2007 г. до 55,4% в 2008 г. В 2009 г. она превысила 2/3, что свидетельствует о крайне тревожной ситуации в сфере занятости, создающей угрозу социальной нестабильности на селе.

В структуре намерений сельских жителей в случае потери работы кардинальных изменений не произошло. По-прежнему, основным «помыслом» является попытка устроиться на любую другую работу без перемены места жительства. Более того, эта позиция еще больше укрепилась. Отмеченное намерение имеют 89,8% респондентов (в 2008 г. – 83,8), из которых 57% (52,5) рассчитывают рано или поздно трудоустроиться в своем или соседнем селе, а 32,8% (31,3) – в близлежащем городе.

Незначительный интерес к фермерству (в 2008 г. – 3,6% респондентов) снизился до 2,9%. При этом, однако, немного увеличилось число сторонников ЛПХ, которое теперь получает государственную поддержку и занимает более выгодное по сравнению с фермерством (индивидуальным предпринимательством) положение в отношении налогообложения.

Организация (участие) другого собственного дела остается на селе слабопривлекательным занятием (5,2%, в 2008 г. – 4,9%), так как до сих пор не имеет субсидиарной кредитной поддержки.

Незначительная ориентация на такие альтернативные виды деятельности как охота, рыболовство, сбор дикоросов, производство изделий народных промыслов еще более снизилась: до 2% против 3,1% в 2008 году.

Учитывая привязанность к своему хозяйству, как правило, неликвидность имущества, готовность переехать жить и работать туда, где найдется рабочее место, выразили только 10% опрошенных (против 11,9% в 2008 году).

Более 8% (в 2008 г. – 9,4%) жителей села не имеют определенных планов в случае потери работы – «не знают, что и делать» (табл. 4).

Таблица 4

Намерения сельских жителей в случае потери работы (в % к числу опрошенных)

|

Варианты ответов |

2008 г. |

2009 г. |

Изменение (+,-), п.п. |

|

Попытаюсь устроиться на любую другую работу в своем или соседнем селе |

52,5 |

57,0 |

+4,5 |

|

Попытаюсь устроиться на любую другую работу в близлежащем городе без перемены места жительства |

31,3 |

32,8 |

+1,5 |

|

Расширю личное подсобное хозяйство |

17,0 |

19,4 |

+2,4 |

|

Организую фермерское хозяйство |

3,6 |

2,9 |

-0,7 |

|

Организую другое собственное дело (или приму участие) |

4,9 |

5,2 |

+0,3 |

|

Займусь охотой, рыболовством, сбором дикоросов |

1,8 |

1,2 |

-0,6 |

|

Буду производить изделия народных промыслов |

1,3 |

0,8 |

-0,5 |

|

Перееду жить и работать туда, где найду работу |

11,9 |

10,0 |

-1,9 |

|

Другое |

6,7 |

2,4 |

-4,3 |

|

Не знаю, что и делать |

9,4 |

8,1 |

-1,3 |

В структуре мотивов отказа от организации фермерского хозяйства или другого собственного дела значительно повысилась доля экономической мотивации. Основной причиной, препятствующей организации малого бизнеса в аграрной и альтернативной сферах, по мнению опасающихся потерять работу селян, остается отсутствие необходимых для этого средств. Но, если в 2008 г. эту позицию отметили 28,7% опрошенных, то в 2009 г. – 40,7%. В связи с кризисными условиями резко повысился и рейтинг опасения риска «прогореть» (с 18,8% до 30,9%). Стало значительно больше ссылок и на нехватку знаний, а также земли (табл. 5).

Таблица 5

Основные причины, которые препятствуют организации фермерского хозяйства или другого собственного дела (в % к числу опрошенных)

|

Варианты ответов |

2008 г. |

2009 г. |

|

Привык работать в коллективе и не хочу менять образ жизни |

33,7 |

30,8 |

|

Нет достаточного капитала, а льготный кредит не получить |

28,7 |

40,7 |

|

Мало земли |

6,4 |

14,2 |

|

Боюсь рисковать, можно «прогореть» |

18,8 |

30,9 |

|

Не хватает знаний |

9,0 |

13,0 |

|

Нет здоровья и годы уже не те, а помощников в семье нет |

13,3 |

14,6 |

|

Не уверен, что дело захотят продолжить дети |

6,5 |

10,2 |

|

Другое |

13,0 |

2,6 |

|

Варианты ответов |

2008 г. |

2009 г. |

|

Привык работать в коллективе и не хочу менять образ жизни |

33,7 |

30,8 |

|

Нет достаточного капитала, а льготный кредит не получить |

28,7 |

40,7 |

Дополнительное давление на сельский рынок труда создают лица, занятые производством сельскохозяйственной продукции в домашнем хозяйстве (ЛПХ) и не имеющие другого доходного занятия. Как показал наш опрос, в течение трех последних лет более половины трудоспособных сельчан, занятых только в ЛПХ, хотели бы работать в какой-либо организации (табл. 6).

Таблица 6

Намерения трудоспособных членов домохозяйства, занятых только в ЛПХ, работать в какой-либо организации (в % к числу опрошенных)

|

Варианты ответов |

2007 г. |

2008 г. |

2009 г. |

|

Да |

52,5 |

51,5 |

51,1 |

|

Нет |

24,7 |

26,2 |

30,4 |

|

Затрудняюсь ответить |

22,8 |

22,3 |

18,5 |

При этом только немногие из желающих трудоустроиться в какую-либо организацию занимают активную позицию на рынке труда. По данным опроса, проведенного в 2009 г., 17% сельчан, из числа занятых только в ЛПХ и предъявлявших спрос на рабочее место, работу не искали, считая это занятие бесполезным, 32,5% не обращались в службу занятости, занимаясь поиском работы самостоятельно. Только 18,6% стояли на учете в качестве безработных, 21,2% – были уже сняты с учета, 10,7% обращались в службу занятости, но по различным причинам на учет поставлены не были. При этом двум пятым из числа получивших отказ толком не объяснили причин отказа в постановке на учет. Еще 31% «отказников» откровенно было сказано, что подыскать подходящую работу не смогут.

Причиной отказа у 23,6% данного контингента респондентов было наличие земельного пая и у 9% - приусадебного участка размером 30 соток, что противоречит российскому законодательству (табл. 7).

Таблица 7

Распределение сельских жителей трудоспособного возраста, не имеющих работы, по причинам отказа в постановке на учет в качестве безработного, 2009 г.

|

Причины отказа |

В % к числу трудоспособных членов домохозяйств, не поставленных на учет в качестве безработного |

|

Наличие земельного пая |

23,6 |

|

Наличие приусадебного участка |

9,1 |

|

Сказали, что подыскать мне подходящую работу не смогут |

30,9 |

|

Толком не объяснили причин |

41,8 |

Сельское население, для которого ЛПХ – это основное или единственное место работы, является наименее социально защищенной частью российского социума, не имеющей более-менее достойного пенсионного обеспечения по старости. В 2008 г. стартовала новая правительственная программа софинансирования государством добровольных пенсионных накоплений граждан, согласно которой за один год можно внести любую сумму, но не менее 2 тыс. руб., на свой пенсионный счет, а государство при этом в течение десяти лет обязуется доплачивать за каждую положенную на пенсионный счет 1 тыс. руб. столько же, но не более 12 тыс. руб. в год (Федеральный закон № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений»). Опрос жителей села трудоспособного возраста, занятых только в ЛПХ, об их осведомленности о новой правительственной программе, показал, что только 45,1% респондентов знают о ней, 29 – что-то слышали, но толком не разобрались, а 25,9% – ничего об этом не знают.

Намерения указанного контингента сельчан относительно участия в перспективе в правительственной программе софинансирования государством добровольных пенсионных накоплений граждан распределились практически поровну между «да» (26,9%) и «нет» (26,8%). Но преобладающая часть (46,3%) затруднилась с ответом. Основными причинами отрицательных ответов являются: невозможность делать какие-либо взносы в Пенсионный фонд, так как не позволяют доходы, а также недоверие к выполнению государством своих социальных обязательств.

Таким образом, взгляд на сельский рынок труда «изнутри», дополняя статистическую картину, свидетельствует о высокой проблемности ситуации и необходимости безотлагательного совершенствования организационно-экономических механизмов ее улучшения. Между тем, объем средств, выделяемых из федерального бюджета на реализацию мероприятий по снижению напряженности на рынке труда, в 2010 г. уменьшен до 36,3 млрд. руб. против 43,5 млрд. руб. в 2009 году.

При этом в региональных программах по снижению напряженности на рынке труда, на софинансирование которых предоставляются субсидии федерального бюджета, сельская местность не выделяется. Материальная помощь на открытие собственного бизнеса – 58,8 тыс. руб. (годовая величина максимального пособия по безработице) остается недостаточной. А минимальный и максимальный размеры этих пособий заморожены на уровне 2009 г. и не обеспечивают выживаемости безработного. Минимальный размер пособия по безработице составляет 850 руб. и равен 15% величины ПМ трудоспособного населения за III кв. 2009 г., максимальный – 4900 руб. (87,2%).

*

*

*

-

1. Бондаренко Л.В. Российское село в эпоху перемен. – М.: ФГУП «ВО Минсельхоза России», 2003. – 510 с.

-

2. Состояние социально-трудовой сферы села и предложения по ее регулированию. Ежегодный доклад по результатам мониторинга (десятый выпуск). – Тула: ЗАО «Гриф и К», 2009. – 189 с.

-

2. Бондаренко Л.В. Проблемы развития сельских территорий // АПК: экономика, управление». 2009. - № 12.

-

3. Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года (проект). – М.: ФГНУ «Росинформагро-тех», 2009. – 88 с.

-

4. Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на период до 2020 года» (проект). – М.: ГНУ ВНИИЭСХ, 2009. – 62 с.

Список литературы Состояние сельского рынка труда

- Бондаренко Л.В. Российское село в эпоху перемен. - М.: ФГУП «ВО Минсельхоза России», 2003. - 510 с. EDN: VYZUCR

- Состояние социально-трудовой сферы села и предложения по ее регулированию. Ежегодный доклад по результатам мониторинга (десятый выпуск). - Тула: ЗАО «Гриф и К», 2009. - 189 с. EDN: UGRAGZ

- Бондаренко Л.В. Проблемы развития сельских территорий // АПК: экономика, управление». 2009. - № 12. EDN: LRGTXX

- Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года (проект). - М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2009. - 88 с. EDN: WABXFX

- Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на период до 2020 года» (проект). - М.: ГНУ ВНИИЭСХ, 2009. - 62 с.