Состояние сердечно-сосудистой системы у новорожденных, рожденных оперативным путем

Автор: Назарова Ирина Сергеевна, Зайкина Евгения Викторовна, Тумаева Татьяна Станиславовна, Балыкова Лариса Александровна, Пиксайкина Ольга Анатольевна

Журнал: Инженерные технологии и системы @vestnik-mrsu

Рубрика: Проблемы репродуктивного и детского возраста

Статья в выпуске: 1-2, 2013 года.

Бесплатный доступ

Проведено комплексное клинико-инструментальное обследование сердечно-сосудистой системы 100 детей, рожденных путем операции кесарева сечения, в сравнении с детьми, рожденными естественным путем. Выявлены более выраженные, особенно у недоношенных, ишемически опосредованные нарушения и электрическая нестабильность миокарда, значительные изменения циркадной организации ритма сердца, более напряженная постнатальная перестройка внутрисердечной и центральной гемодинамики.

Короткий адрес: https://sciup.org/14720011

IDR: 14720011 | УДК: 616.1-053.31:618.5-089.888.61

Текст научной статьи Состояние сердечно-сосудистой системы у новорожденных, рожденных оперативным путем

Проведено комплексное клинико-инструментальное обследование сердечно-сосудистой системы 100 детей, рожденных путем операции кесарева сечения, в сравнении с детьми, рожденными естественным путем. Выявлены более выраженные, особенно у недоношенных, ишемически опосредованные нарушения и электрическая нестабильность миокарда, значительные изменения циркадной организации ритма сердца, более напряженная постнатальная перестройка внутрисердечной и центральной гемодинамики.

В условиях демографического кризиса в России сохранение здоровья рождающегося потомства является приоритетной задачей социальной политики и фактором национальной безопасности [4, с. 4 — 8]. По данным ВОЗ, в последние годы прослеживается отчетливая тенденция к увеличению частоты кесарева сечения (КС) во всем мире. В России этот показатель составляет 17—18 %, а в Мордовии оперативным путем рождается почти каждый четвертый ребенок [2, с. 28].

Поскольку наиболее выраженная перестройка постнатального функционирования затрагивает главным образом сердечнососудистую систему (ССС) [6, с. 21—46; 7, р. 111 — 116; 8, р. 49 — 61], целью нашего исследования было комплексное изучение состояния ССС у детей, рожденных путем КС, в периоде новорожденности для определения особенностей ранней адаптации и необходимости их своевременной фармакологической коррекции.

Объем и методы исследования. На базе ГБУЗ РМ «Детская республиканская клиническая больница» обследовано 100 новорожденных детей (52 мальчика и 48 девочек), рожденных путем операции КС, имевших в анамнезе указания на перенесенную перинатальную гипоксию.

Группу сравнения составили 102 ребенка (57 мальчиков и 45 девочек) с перенесенной хронической внутриутробной гипоксией и/ или острой асфиксией в родах, рожденные естественным путем и сопоставимые с детьми основной группы по полу, массе, гестационному возрасту, тяжести состояния на момент рождения и сопутствующей патологии. Из исследования исключались дети с органической патологией ССС, а также с клинически значимой сопутствующей патологией. Контрольную группу составили 50 условно здоровых детей, рожденных на сроке 38 — 40 недель беременности естественным путем с оценкой по шкале Апгар 9 — 10 баллов.

Инструментальное обследование ССС включало электрокардиографию (ЭКГ) в 12 стандартных отведениях и эхокардиографию [5, с. 9 — 12].

Статистическую обработку и исследование достоверности различия полученных результатов проводили с помощью пакета прикладных программ «Statistica».

Результаты и их обсуждение. Тяжесть состояния детей обеих групп на этапе родильного дома и первых суток пребывания в стационаре была в первую очередь связана с перенесенной гипоксией/асфиксией, дыхательной недостаточностью различного генеза, а также гемо- и ликвородинамическими нарушениями. В ходе комплексного обследования у основной массы детей обеих групп (44 %) диагностирована церебральная ишемия (ЦИ) II степени, у 1/3 выявлена ЦИ I степени и у 1/4 — III степени.

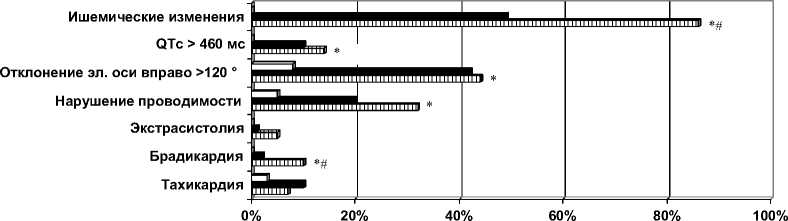

По данным стандартной ЭКГ, проводившейся на 3,5 ± 0,47 сут, в основной группе статистически чаще по отношению к группе сравнения и здоровым детям выявлялись ишемические нарушения (86 % против 49 и 0 % соответственно, р = 0,001 и р = 0,000), которые преимущественно касались изменений амплитуды и полярности зубца Т, носили распространенный или очаговый характер. Эти изменения были особенно выражены в

группе недоношенных детей как более подверженных воздействию гипоксии (рис. 1).

У детей основной группы, в отличие от здоровых, более часто выявлялись ишемиче-ски опосредованные нарушения проводимости по правой ножке пучка Гиса (32 % против 5 %, р = 0,01), выраженное отклонение электрической оси сердца вправо >120° (44 % против 8 %, р = 0,003), замедление электрической систолы (14% против 0 %, р = 0,021). Значительное удлинение корригированного интервала QT (ОТс > 460 мс) достоверно чаще выявлялось в основной группе (15 % против 6%в группе сравнения, р < 0,05), что отражает наличие электрической нестабильности миокарда в группе детей, рожденных путем КС, вероятно, за счет одновременного воздействия нескольких патологических факторов [1; 3]. У детей, рожденных путем КС, выявлена высокая корреляционная зависимость между выраженностью ишемических нарушений, выявляемостью удлинения интервала QTc и степенью ЦИ (rs = 0,908, р = = 0,012 и rs = 0,913, р = 0,000 соответственно).

ПЛ основная группа ■ группа сравнения □ контрольная группа

Примечания. * — отличия показателей детей основной группы от группы здоровых детей достоверны при р < 0,05; # — отличия показателей детей основной группы от группы сравнения до

стоверны при р < 0,05.

Рис. 1. Патологические находки на

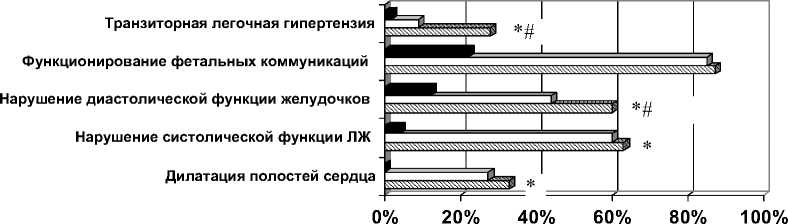

Эхо-КГ позволила выявить дилатацию полостей сердца и нарушение систолической функции левого желудочка (ЛЖ): в основной группе — в 33 и 63 % случаев соответственно, в группе сравнения — в 27,4 и60%

ЭКГ у детей, рожденных путем КС наблюдений, тогда как у здоровых детей изменения размеров полостей сердца не встречались, а снижение фракции выброса (ФВ) ЛЖ отмечено в 4 % случаев (р = 0,001) (рис. 2).

S3 основная группа Л группа сравнения ■ контрольная группа

Примечания. * — отличия показателей детей основной группы от группы здоровых детей достоверны при р < 0,05; # — отличия показателей детей основной группы от группы сравнения достоверны при р < 0,05.

Рис. 2. Выявляемость патологии по данным Эхо-КГ в исследуемых группах

Диастолическая дисфункция желудочков (более чувствительная к перенесенной гипоксии) выявлялась более чем у половины детей основной группы (60 %), несколько реже (44 %) — в группе сравнения и значительно реже — в контрольной группе (12 %, р = 0,001). При этом сочетанная диастолическая дисфункция обоих желудочков и наиболее низкие средние значения ее основного показателя — соотношения скоростей потоков раннего и позднего диастолического наполнения (Е/А) выявлялись у недоношенных детей, рожденных путем КС: Е/А правого желудочка (ПЖ) 0,76 ± 0,01; Е/А ЛЖ 0,8 ± 0,01.

Преобладание нарушений по ПЖ, очевидно, связано как с гипоксически-ишеми-ческим поражением миокарда, так и с персистированием фетальных коммуникаций [3, с. 56 — 80; 7, р. 80 — 86; 8, р. 10 — 15], которое выявлено у абсолютного большинства детей, перенесших перинатальную гипоксию, а среди здоровых детей встречались лишь у каждого пятого ребенка (р = 0,001). При этом дети, рожденные путем КС, несколько чаще, в отличие от детей группы сравнения, имели сочетанное функционирование общего артериального протока (ОАП) и межпредсердного сообщения (МПС) — 50% против 35 % (р > 0,05). Размеры функционирующих фетальных коммуникаций у детей, рожденных путем КС, были более значительными по сравнению с группой сравнения и здоровыми детьми: диаметр МПС составил 3,1 ± ± 0,31 мм против 2,6 ± 0,26 и 2,3 ± 0,13 мм соответственно (р < 0,05), а размеры ОАП — 2,5 ±0,11 мм против 2,3 ±0,1и2,1 ±0,12 мм соответственно (р < 0,05), что определяло их гемодинамическую значимость, особенно у недоношенных детей.

На этом фоне выявляемость транзитор-ной легочной гипертензии (ТЛГ) у детей, рожденных путем КС, составила 28%,у пациентов группы сравнения — 9 % (р = 0,002), тогда как среди здоровых детей признаки ТЛГ имели лишь 2 % пациентов. У детей, рожденных путем КС, выявлена высокая корреляционная зависимость между ТЛГ и нарушением систолической функции ЛЖ, функционированием МПС (r s = 0,807, р = 0,004 и r s = 0,850, р = 0,006 соответственно) и в меньшей степени функционированием ОАП (r s = = 0,506, р = 0,017).

Таким образом, пролонгированное действие перенесенной гипоксии, рождение путем кесарева сечения создают предпосылки для нарушения постнатальной адаптации сердечно-сосудистой системы новорожденных и формирования различных функциональных расстройств, требующих тщательного наблюдения и динамического инструментального обследования детей для предотвращения развития заболеваний и повышения качества их жизни в последующие возрастные периоды.

Выводы

-

1. Состояние новорожденных после операции кесарева сечения имеет ряд особенностей, связанных как с самим КС, так и с перинатальными факторами риска (недоношенностью и незрелостью плода, перенесенной хронической внутриутробной гипоксией и/или острой асфиксией в родах, вызывающих формирование церебральной ишемии).

-

2. Комплексное обследование ССС новорожденных после КС позволяет выявить дисфункциональные нарушения уже в раннем неонатальном периоде.

Список литературы Состояние сердечно-сосудистой системы у новорожденных, рожденных оперативным путем

- Ипполитова Л. И. Кесарево сечение: ранняя адаптация и мониторинг развития детей/Л. И. Ипполитова, И. И. Логвинова, Е. Я. Каледина. Воронеж, 2010. 208 с.

- Комиссарова Л. М. Кесарево сечение и его роль в снижении материнской и перинатальной патологии: автореф. дис.. д-ра мед. наук/Л. М. Комиссарова. М., 1998. 82 с.

- Котлукова Н. П. Синдром дезадаптации сердечно-сосудистой системы у новорожденных детей и детей раннего возраста: автореф. дис.. д-ра мед. наук/Н. П. Котлукова. М., 2001.

- Состояние здоровья детей как фактор национальной безопасности/А. А. Баранов, Л. А. Щеп-лягина, А. Г. Ильин, В. Р. Кучма//Рос. педиатр. журн. 2005. № 2. С. 4 8.

- Ультразвуковая семиотика и диагностика в кардиологии детского возраста/Ю. М. Белозе-ров, Г. Н. Потылико, В. В. Болбиков, С. Ф. Гнусаев. М.: Мед. компьютер. системы, 1995. 350 с.

- Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы у детей первого года жизни/Л. А. Кравцова, Е. Г. Верченко, М. А. Школьникова, Л. М. Макаров//Физиология и патология сердечно-сосудистой системы у детей первого года жизни/под ред. М. А. Школьниковой, Л. А. Кравцовой. М.: ИД «Медпрактика», 2002. С. 21 46.

- Greenough A. Pulmonary Hypertension in the Newborn/A. Greenough, B. Khetriwal//Paediatr Respir Rev. 2005. Vol. 6 (2). P. 111 116.

- Skinner J. Diagnosis of Patent Ductus Arteriosus/J. Skinner//Semin Neonatol. 2001. Vol. 6. P. 49 61.