Состояние щитовидной железы полевок-экономок с радиоактивных территорий после дополнительных воздействий

Автор: Ермакова Ольга Владимировна, Раскоша Оксана Вениаминовна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Биологические ресурсы: фауна

Статья в выпуске: 1-8 т.14, 2012 года.

Бесплатный доступ

Для выявления устойчивости щитовидной железы (ЩЖ) животных после действия ионизирующей радиации в малых дозах был проведен эксперимент на полевках-экономках, обитающих на территориях с различным уровнем радиоактивного загрязнения, с дополнительными нерадиационными воздействиями (холод и уретан). Примененные нами тесты показали, что реактивность ЩЖ животных, обитающих в разных радиоэкологических условиях, неодинакова. Обнаружена высокая устойчивость ЩЖ полевок, испытывающих хроническое облучение в малых дозах к действию дополнительных нерадиационных факторов, по сравнению с контрольными животными. Можно предположить, что при длительном обитании популяции полевок-экономок в условиях повышенного радиационного фона происходит перестройка работы системы защиты клеток.

Ионизирующая радиация, щитовидная железа, микроядра, фолликулярный эпителий, дополнительные факторы

Короткий адрес: https://sciup.org/148200959

IDR: 148200959 | УДК: 599.323.43:591.147.1:539.16.04

Текст научной статьи Состояние щитовидной железы полевок-экономок с радиоактивных территорий после дополнительных воздействий

животных, обитающих в условиях повышенного уровня естественной радиоактивности, при помощи дополнительных нагрузок.

Материал и методы исследования. Отлов полевок-экономок проводили на участках с нормальным и повышенным содержанием естественных радионуклидов (зона средней тайги, Ухтинский район Республики Коми). Радиевый участок образовался в результате выхода на поверхность подземных радиоактивных вод сложного химического состава, содержащих преимущественно радий. Средняя мощность дозы внешнего гамма-облучения на этом участке составляла 17,3 пКл/кг∙с и варьировала в пределах от 3,6 до 144 пКл/кг∙с (50-2000 мкР/ч), тогда как в контроле ее среднее значение было 0,90 пКл/кг∙с. Суммарная поглощенная доза облучения для группы животных, обитающих на радиевом участке, изменялась от 1,2 до 24,0 сЗв/мес [6].

Для выявления резервных возможностей ЩЖ для полевок контрольного и радиевого участков были использованы тесты с дополнительными нагрузками. В первом эксперименте в качестве дополнительного воздействия использовали холод. Для этого отловленных животных разделили на две группы: первую содержали при комнатной температуре (+20°С), вторая в течение двух часов находилась в морозильной камере при температуре –5°С. Время пребывания в неволе от момента отлова до начала холодового воздействия не превышало одних суток. Во втором эксперименте в качестве дополнительного воздействия использовали уретан – один из широко исследованных канцерогенов-промоторов [5]. Половозрелым полевкам-экономкам с чистых и загрязненных радионуклидами территорий внутрибрюшинно вводили 10%-ный раствор уретана (1 мг/г массы тела). Другой группе животных вводили эквивалентное массе тела количество 0,9% раствор NaCl. Забой осуществляли через двое сут после воздействий. В каждую группу входили зверьки с контрольного и радиевого участков.

Для приготовления гистологических срезов кусочки ЩЖ помещали в формалин с последующей спиртовой проводкой и заливкой в парафин. Микроструктуру ЩЖ изучали под световым микроскопом NU2 (Karl Zeis, Германия). Для проведения микроядерного теста, который является общепринятым цитогенетическим методом оценки мутагенного действия агентов различной природы, готовили мазки клеток ЩЖ [8]. Мазки окрашивали акридиновым оранжевым и на 1000 клеток подсчитывали число микро-нуклеированных тироцитов под флуоресцентным микроскопом AxioScope.A1 (Carl Zess, Германия).

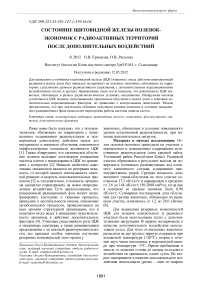

Рис. 1. Объемная плотность фолликулярного эпителия в щитовидной железе полевок-экономок, обитающих на разных участках после дополнительного воздействия холодом

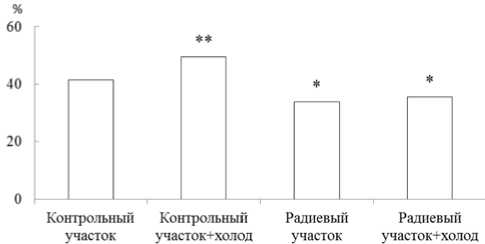

З десь и на рис. 2: различия с контролем достоверны по критерию Стъюдента при *р<0,05; **р<0,01; *** р<0,001

Результаты и обсуждение. Морфометрический анализ показал, что реакция ЩЖ на холодовую нагрузку у животных, отловленных на участках с повышенной радиоактивностью и контрольном оказалась неодинаковой. После двух часового пребывания при низкой температуре (–5°С) в ЩЖ животных контрольного участка появились признаки резорбции коллоида, наблюдалось увеличение объемной плотности тиреоидного эпителия (рис. 1), что вместе взятое может быть свидетельством активизации функции ЩЖ. Следует отметить, что эти изменения в ЩЖ носили однонаправленный характер как у перезимовавших, так и у неполовозрелых зверьков. Остальные показатели (содержание коллоида, состояние стромы и сосудов, высота фолликулярного эпителия) не показали достоверных различий с полевками, отловленными на контрольном участке и содержащимися при комнатной температуре. Обнаруженные морфологические изменения в ЩЖ полевок контрольного участка, судя по имеющимся сведениям [910], есть не что иное, как обычно наблюдаемая реакция, проявляющаяся в активизации тиреоидной функции при кратковременном холодовом воздействии у лабораторных животных.

Гистологическая картина ЩЖ полевок длительной время обитающих на территориях с повышенной радиоактивностью, не показала аналогичной с контролем реакции на холодовое воздействие. Сравнение структурных компонентов ЩЖ животных радиевого участка, с холодовой нагрузкой и без нее, не дает достоверных отличий ни по одному из изученных параметров. На гистологических препаратах железы полевок, отловленных на участке с повышенной радиоактивностью и подвергавшихся переохлаждению, наблюдались крупные фолликулы без признаков резорбции коллоида, кровеносные сосуды были несколько расширены.

Анализ результатов полученных нами при оценке спонтанных и химически индуцированных (уретаном) изменений у мышевидных грызунов, обитавших в условиях нормального радиационного фона, свидетельствует об увеличении количества клеток с микроядрами в 4,7 раза после введения уретана (рис. 2). У животных с радиевого участка выявленные эффекты взаимодействия с уретаном отличаются от результатов, полученных при аналогичном воздействии в контроле. Оказалось, что хроническое облучение в условиях среды обитания способствует изменению чувствительности животных к действию уретана. Повышение устойчивости к действию дополнительных факторов у животных, испытывающих длительное воздействие повышенной радиоактивности, описывается в ряде работ [1114].

Рис. 2. Частота микроядер в щитовидной железе полевок-экономок, обитающих на разных участках после дополнительного воздействия уретаном

Выводы: примененные нами тесты с дополнительной физической (холод) и химической (уретан) нагрузкой показали, что реактивность щитовидной железы животных, обитающих в разных радиоэкологических условиях, неодинакова. Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что устойчивость щитовидной железы полевок, испытывающих хроническое облучение в малых дозах, к действию дополнительных нерадиационных факторов высокая по сравнению с контрольными животными. Можно предположить, что при длительном обитании популяции полевок-экономок в условиях повышенного радиационного фона происходит перестройка работы системы защиты клеток.

Работа поддержана грантами РФФИ № 11-04-90354-РБУ_а и инициативным проектом № 12-У-4-1015.

Список литературы Состояние щитовидной железы полевок-экономок с радиоактивных территорий после дополнительных воздействий

- Ермакова, О.В. Комплексная оценка состояния щитовидной железы полевок-экономок, обитающих на участках с повышенным уровнем естественной радиоактивности/О.В. Ермакова, О.В. Раскоша//Радиац. биология. Радиоэкология. 2005. № 3. С. 351-357.

- Раскоша, О.В. Частота встречаемости микроядер в клетках щитовидной железы полевок, обитающих в условиях повышенного уровня радиоактивности и их потомков/О.В. Раскоша, О.В. Ермакова, Н.Н. Старобор//«Адаптационные реакции живых систем на стрессорные воздействия»: матер. Всерос. молод. конф. (Киров, 23-25 апреля 2012). -Киров, 2012. С. 65-66.

- Виру, А.А. Гормональные механизмы адаптации и тренировок. -Л., 1981. 56 с.

- Vorobtsova, I.E. Urethane-induced lung adenomas in the first-generation progeny of irradiated male mice/I.E. Vorobtsova, T.V. Kitaev//Carcinogenesis. V. 9. 1988. P. 1931-1934.

- Nomura, T. Parental exposure to X-rays and chemicals induces heritable tumors and anomalies in mice//Nature. V. 296. 1982. P. 575-577.

- Тестов, Б.В. Накопление естественных радионуклидов в организме животных на участках с повышенной радиоактивностью/Б.В. Тестов, А.И. Таскаев//Техногенные элементы и животный организм. -Свердловск, 1986. С. 23-26.

- Nomura, T. X-ray induced germ-line mutation leading to tumors; its manifestation in mice given urethane postnatally//Mutat. Res., 1983. V. 11. P. 59-65.

- Ермакова, О.В. Биологические эффекты малых доз ионизирующей радиации и радиоактивное загрязнение среды/О.В. Ермакова, Д.В. Гурьев, Е.Н. Юшкова и др.//Матер. междунар. конф. (Сыктывкар, 28 сентября-1 октября 2009). -Сыктывкар, 2009. С. 47-50.

- Канарейцева, Т.Д. Морфогистохимическая характеристика эндокринных желез при искусственной гипотермии/Т.Д. Канарейцева, Л.А. Лусте//Теоретические и практические проблемы действия низких температур на организм: Тез. докл. IV Всерос. конф. -Л., 1975. С. 85-96.

- Ткачев, А.В. Влияние холода на структуру щитовидной железы/А.В. Ткачев, И.В. Беруль//Нейоэндокринные корреляции. -Владивосток, 1978. С. 52-64.

- Чугункин, Л.Н. Функциональная активность щитовидной железы у грызунов при адаптации к холоду и теплу/Л.Н. Чугункин, А.И. Щеглов//Терморегуляция. Адаптация к холоду. -Новосибирск, 1970. С. 153-155.

- Лозино-Лозинский, Л.К. Устойчивость к различным внешним агентам парамеций, адаптированным к жизни в горячем радиоактивном источнике//Цитология. 1961. Т. 3. № 2. C. 154-166.

- Фетисов, А.Н. Морфометрическая характеристика и сравнительная радиоустойчивость популяции прудовика большого (Limnea stagnalis) из водоемов с различными радиоэкологическими условиями/А.Н. Фетисов, А.И. Смагин, А.В. Рубанович//Радиобиология. 1993. Т. 33. № 1. C. 160-165.

- Ильенко, А.И. Ревизия pадиоpезистентности десятого поколения pыжих полевок (Clethrionomys glareolus) -цериофоров/А.И. Ильенко, Т.П. Кpапивко//Докл. АН СССР. 1991. № 2. C. 498-500.