Состояние систем жизнеобеспечения у пациенток с маточными кровотечениями пубертатного периода

Автор: Сотникова Л.С., Дыгай А.М., Жданов В.В., Удут В.В., Шерстобоев Е.Ю., Евтушенко И.Д.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Лабораторные и экспериментальные исследования

Статья в выпуске: 4-1 т.23, 2008 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты обследования 510 пациенток с маточными кровотечениями пубер- татного периода. На основании изучения состояния эритрона, иммунной системы, гормонального фона и тонуса вегетативной нервной системы с помощью корреляционного анализа сформированы и проана- лизированы матрицы систем жизнеобеспечения ор- ганизма подростка при различных вариантах заболе- вания.

Маточные кровотечения пубертатного периода, системы жизнеобеспечения орга- низма

Короткий адрес: https://sciup.org/14918936

IDR: 14918936 | УДК: 618.14-005.1:612.661/.662

Текст научной статьи Состояние систем жизнеобеспечения у пациенток с маточными кровотечениями пубертатного периода

Нервная, иммунная и эндокринная системы, а также система крови являются составными частями общей системы адаптации, определяющей состояние гомеостаза и регулирующей жизнеобеспечение организма [1]. Данные литературы свидетельствуют о том, что при маточных кровотечениях пубертатного периода (МК ПП) происходят выраженные изменения в основных звеньях гомеостаза [2].

Цель работы – оценить состояние систем жизнеобеспечения организма в зависимости от варианта течения маточных кровотечений пубертатного периода.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Проведено комплексное обследование 590 девушек-подростков в возрасте 13-18 лет. Контрольная группа составила 80 соматически здоровых девушек без нарушения менструальной функции и не страдающих железодефицитной анемией (ЖДА). Группа сравнения включала 126 пациенток, страдающих МК ПП без развития анемии, из них с дебютом кровотечения было 70 человек, с рецидивом – 56. Основная группа состояла из 384 пациенток, страдающих МК ПП с развитием ЖДА (128 девушек имели анемию лёгкой степени, 132 – средней и 124 – тяжёлой степени).

На момент кровотечения проводили гормональное исследование: ФСГ, ЛГ, ПЛ, эстрадиол, прогес-54

терон («СтероидИФА», г. Санкт-Петербург); исследование морфо-функционального состояния периферического звена эритрона по показателям периферической крови («Abacus», Diatron, Австрия, 2002 г. в.) и феррокинетическим показателям («La-hema» – Био-Ла-Тест, Чехия); исследование иммунного статуса: CD3+-, CD4+-, CD8+- и CD72+- лимфоциты («Dako», Дания), определение Ig A, Ig M, Ig G (по Маnchini), общего Ig E («Veda-Lab», Франция), уровня циркулирующих иммунных комплексов (по Haskova V. at al, 1978), определение уровня IFNy, IL-2, IL-4 и IL-10 («Procon», Россия; «Cytimmune», США). Состояние вегетативной нервной системы исследовали путём расчёта вегетативного индекса Кердо (1957) и оценки параметров кардиоинтерва-лографии («Анкар-131», Россия). С целью изучения причинно-следственных взаимоотношений анализируемых гомеостатов был проведён корреляционный анализ Спирмена. Для наглядной оценки структуры межсистемных связей были построены матрицы корреляционных зависимостей при каждом варианте течения заболевания.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

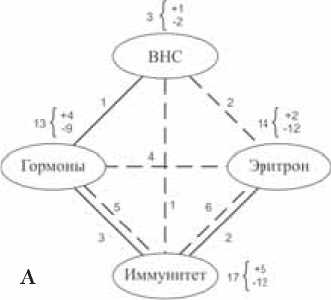

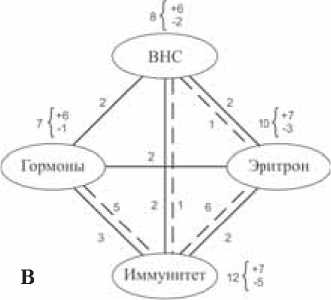

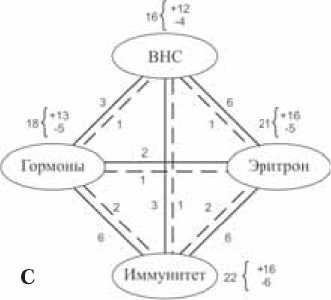

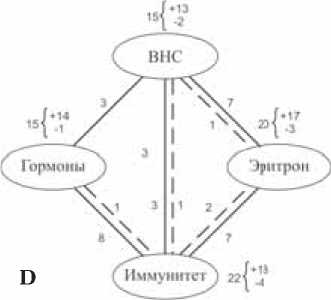

Установлено, что у здоровых девушек без нарушения менструальной функции отмечается наличие межсистемных отношений, осуществляемых преимущественно по типу обратной связи, что говорит об автономности функционирования основных гомеостатов. Число и качество взаимозависимостей у пациенток с дебютом МК ПП характеризуют отсутствие «напряжения» в исследованных системах. Нарастание числа корреляционных связей между анализируемыми гомеостатами с преобладанием межсистемных отношений по типу положительной связи при рецидивирующем течении заболевания можно объяснить формированием состояния латентного дефицита железа и, следовательно, развитием феномена гипоксии, которое сопровождается чрезвычайным напряжением всех защитных сил. В первую очередь это обеспечивается централизацией регуляции системы жизнеобеспечения с инверсией в сторону преобладания положительных корреляционных связей между параметрами ВНС и другими гомеостатами. Снижение числа отрицательных взаимосвязей между половыми гормонами и системой иммунитета, а главное, отсутствие их в поддержании регуляции состояния периферической крови,

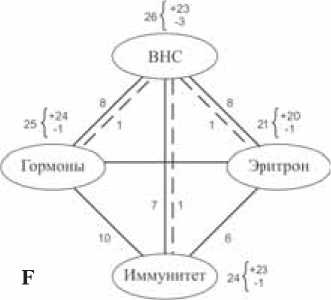

Рисунок. Матрица корреляционных зависимостей при МК ПП: A – контрольная группа, B – дебют МК ПП, C – рецидив МК ПП, D – МК ПП с ЖДА легкой степени, E – МК ПП с ЖДА средней степени, F – МК ПП с ЖДА тяжелой степени.

Примечание: Положительная связь Отрицательная связь выпадение контроля за гормональным фоном со стороны вегетативной нервной системы определяют всю совокупность нарушений в состоянии компенсаторно-приспособительных реакций организма девушки в условиях развития анемического синдрома при МК ПП. Абсолютный приоритет положительных коэффициентов корреляции приходится на систему, ответственную за реагирование организма на изменяющиеся условия внешней и внутренней среды – вегетативную нервную систему. Это демонстрирует не только сформировавшуюся «жёсткость» структуры, но и высокую вероятность её «ломкости», то есть в адаптации организма подростка присутствует явная неадекватность компенсаторноприспособительных реакций. Выходит за рамки физиологической адекватности и наличие прямых положительных связей между гормонами и параметрами системы иммунитета, периферической крови. Вероятно, эти прямые зависимости на фоне нарушений оперативных компенсаторно-приспособительных реакций представляют патофизиологическую основу развития частого и основного осложнения маточных кровотечений – железодефицитной анемии.

Список литературы Состояние систем жизнеобеспечения у пациенток с маточными кровотечениями пубертатного периода

- Гольдберг Е.Д., Дыгай A.M., Удут В.В. и др. Закономерности структурной организации систем жизнеобеспечения в норме и при развитии патологического процесса//Томск, 1996.

- Уварова Е.В., Веселова Н.М. Маточные кровотечения пубертатного периода//Репродуктивное здоровье детей и подростков. -2005. -№ 3. -С. 30-37.