Состояние, вариативность и регулирование кардиогемодинамики лыжников-гонщиков юниорского состава на этапе «вкатывания» в среднегорье

Автор: Эрлих В.В., Исаев А.П., Кравченко A.A.

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Интегративная физиология

Статья в выпуске: 7 (224), 2011 года.

Бесплатный доступ

Исследование сердечно-сосудистой системы проведено в первой декаде ноября на лыжниках-гонщиках юниорской сборной РФ. Получены значения системы кровообращения через 10 дней пребывания на высоте 1200 м над уровнем моря в поселке Верхняя Тея Красноярского края. Информация получена в состоянии относительного покоя (лежа), в условиях активного ортостаза, после задержания дыхания на вдохе, после 20 приседаний за 30 с в течение 3 мин реституции, после второй задержки дыхания на вдохе в течение 60 с.

Лыжники-гонщики, "вкатывание", кардиогемодинамика

Короткий адрес: https://sciup.org/147152935

IDR: 147152935 | УДК: 396.9:612.171.1+612.171.1

Текст научной статьи Состояние, вариативность и регулирование кардиогемодинамики лыжников-гонщиков юниорского состава на этапе «вкатывания» в среднегорье

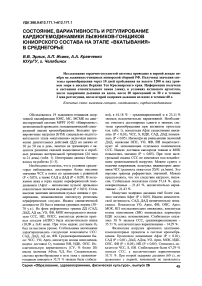

Обследовалось 19 лыжников-гонщиков спортивной квалификации KMC, МС, МСМК на диагностирующей системе МРРГ 10-01 «Микролюкс», позволяющей проводить гемодинамический спектральный анализ кровообращения. Большие тренировочные нагрузки (БТН) специально-подготовительного этапа «вкатывания» включали выполнение двигательных действий (ДД) на лыжах от 30 до 50 км в день, занятия на тренажерах с акцентом развития силовой выносливости в аэробных режимах интервальной тренировки (24 часа за 21 день) (табл. 1). Интеграция данных базировалась на работах [1-3].

Необходимо отметить, что в условиях среднегорья наблюдались достоверно более высокие значения ЧСС в покое по сравнению с равниной (Р < 0,05), а также САД и ДАД (Р < 0,05). В положении лежа в горах индекс периферической гемодинамики (Афпг - наполнение пульса) превышал аналогичные значения на равнине (Р < 0,01). Столь высокие значения наполнения пульса связаны с тренировками, повышающими амплитуду реоволны периферических сосудов. Индекс симпатической активности (S) был в нижних границах нормы (30— 70 у.е.). На фоне референтных границ ДД (САД, ДАД, АД пв, УО, ФВ, МОК интегрального показателя ССС, НП, ОПСС, амплитуда реоволн крупных сосудов (АПКС) была исключительно низка (10,09 ± 0,41 мом). При этом индекс доставки О2 был на высоком уровне. Стабильными значениями характеризовались следующие компоненты ССС: САД, ДАД, АД пв, ФВ. Средневариативными были: ЧСС, УО, Арео, амплитуда волны наполнения, индекс доставки О2 тканями ВН, ИДК, ОПС. Исключительную вариативность (CV, % более 20) имели значения АФпв, ЧД, Рео. Следовательно, система кровообращения в позе лежа у лыжников-гонщиков юниоров в 35,71 % звеньев была стабиль ной, в 41,18 % - средневариативной и в 23,11 % звеньев исключительно вариативной. Необходимо отметить достоверные сдвиги в звеньях системы кровообращения при активном ортостазе (см. табл. 1), показатели Афпг существенно снизились (Р < 0,01), ЧСС, S, ИДК, САД, ДАД повысились (Р < 0,05). Несмотря на уменьшение значений ДАД, снижение ОПС, УО, ФВ, ВН свидетельствуют об экономизации отдельных компонентов ССС. Индекс доставки кислорода тканям и МОК повысились значимо (Р < 0,05). При этом интегральный индекс ССС не изменялся под воздействием гравитационной нагрузки. Можно судить о наличии напряжения, пользуясь индикатором динамики ЧСС (разность лежа-стоя 20,91 уд./мин). Это верхняя граница референтных значений. Можно предположить, что это следствие нагрузок, гипоксии. Стабильные показатели стали 57,14 %, средневариативные - 21,43 %, исключительно вариативные-21,43 %.

Минутная задержка дыхания ещё более снизила значения Афпг (Р < 0,05). Индекс симпатической активности, САД, ДАД незначительно повысились. Показатели У О, Арео, ФВ, ОПС, Арео, МОК, ИП последовательно снижались, амплитуда волны наполнения (ВН) повышалась параметры ИДК остались неизменными. Стабильным оказались 50 % звеньев ССС, средневариативными — 35,71 %, исключительно вариативными - 14,29 %.

Физическая нагрузка произвела адаптивнокомпенсаторные процессы в системе кровообращения. Произошло повышение Афпг (Р < 0,01), САД (Р < 0,01), ДАД, АДпв, УО, Арео, МОК, ИДК, ОПС, ФВ (Р < 0,05), ИП (Р < 0,05). Снизились показатели ЧСС, S, ВН. Стабильными были 67,29 % звеньев ССС, а исключительно вариативными 35,71 %. При второй задержке дыхания (60 с), по сравнению с первой, изменений не выявлялось

Вестник ЮУрГУ, № 7,

м

Таблица 1

Состояния кровообращения при различных функциональных пробах лыжников-гонщиков на этапе «вкатывания» в среднегорье

|

Афпг, мОм |

чсс, уд./мин |

S, У-е. |

САД, мм рт. ст. |

ДАД, мм рт. ст. |

АДпв, мм рт. ст. |

уо, мл |

Арео, мОм |

ФВ, % |

ВН, % |

чдРЕО, мОм |

МОК, л/мин |

ИДК, У-е. |

опс, днн/с/см'5 |

ИП, У-е- |

|

|

Лежа |

|||||||||||||||

|

М |

172,91 |

62,27 |

37,18 |

118,18 |

72,73 |

45,45 |

67,45 |

10,09 |

60,73 |

31,09 |

4,09 |

4,15 |

428,73 |

1668,82 |

40,09 |

|

± m |

8,37 |

1,77 |

3,13 |

1,18 |

1,71 |

1,06 |

1,83 |

0,41 |

0,41 |

U2 |

0,71 |

0,12 |

13,85 |

64,45 |

0,35 |

|

CV, % |

20,53 |

12,04 |

35,64 |

4,23 |

9,97 |

9,90 |

11,49 |

17,34 |

2,88 |

15,28 |

73,33 |

11,88 |

13,70 |

16,37 |

3,74 |

|

Стоя |

|||||||||||||||

|

М |

33,18 |

83,18 |

50,09 |

124,05 |

70,18 |

53,87 |

56,64 |

8,64 |

57,09 |

25,36 |

8,82 |

4,69 |

480,64 |

1603,91 |

40,36 |

|

±ш |

3,12 |

2,00 |

3,77 |

1,29 |

1,09 |

1,05 |

1,36 |

0,24 |

0,29 |

1,30 |

0,71 |

0,12 |

14,27 |

42,75 |

0,24 |

|

CV, % |

39,93 |

10,22 |

31,94 |

4,37 |

6,60 |

8,29 |

10,15 |

11,58 |

2,19 |

21,68 |

34,02 |

10,45 |

12,59 |

11,30 |

2,48 |

|

Первая задержка дыхания (1 мин) |

|||||||||||||||

|

М |

15,70 |

90,80 |

57,40 |

128,18 |

73,46 |

54,72 |

52,50 |

7,60 |

55,40 |

27,50 |

6,00 |

4,74 |

479,50 |

1577,80 |

37,80 |

|

±т |

1,50 |

1,06 |

1,95 |

0,40 |

0,23 |

0,42 |

1,65 |

0,29 |

0,35 |

1,65 |

0,65 |

0,13 |

14,21 |

35,50 |

0,47 |

|

CV, % |

35,03 |

4,96 |

14,37 |

1,32 |

1,33 |

3,27 |

13,33 |

16,45 |

2,71 |

25,45 |

45,83 |

11,51 |

12,57 |

9,54 |

5,29 |

|

После 20 приседаний (за 3 мин восстановления) |

|||||||||||||||

|

М |

35,64 |

79,09 |

53,45 |

133,04 |

75,86 |

57,18 |

64,64 |

10,45 |

58,64 |

25,55 |

10,64 |

5,02 |

497,09 |

1732,45 |

41,27 |

|

± m |

3,13 |

1,83 |

3,13 |

0,86 |

0,76 |

0,62 |

2,30 |

0,59 |

0,41 |

2,00 |

U2 |

0,08 |

12,15 |

38,50 |

0,47 |

|

CV, % |

37,18 |

9,80 |

24,79 |

2,74 |

3,46 |

5,95 |

15,08 |

23,91 |

2,98 |

33,27 |

44,66 |

6,55 |

10,36 |

9,42 |

4,85 |

|

2-я задержка дыхания (1 мин) |

|||||||||||||||

|

М |

14,11 |

89,00 |

60,11 |

131,56 |

78,56 |

53,00 |

47,89 |

7,00 |

55,78 |

33,11 |

6,00 |

4,24 |

427,33 |

1860,78 |

36,78 |

|

± m |

1,24 |

1,26 |

2,06 |

1,00 |

1,42 |

0,94 |

1,00 |

0,29 |

0,29 |

3,36 |

0,71 |

0,07 |

7,49 |

23,58 |

0,29 |

|

CV, % |

37,20 |

5,34 |

14,56 |

3,23 |

7,64 |

7,55 |

8,87 |

17,86 |

2,24 |

43,04 |

50,00 |

6,65 |

7,43 |

5,37 |

3,40 |

Интегративная физиология

в следующих звеньях ССС: Афпг, ЧСС, АДпв, Арео, ФВ, НП. Повысились значения S, САД, ДАД, ВН, ОПС. Снизились следующие параметры: УО, МОК, ИДК. Стабильными были 71,43 % звеньев ССС, средневариативными - 14,29 %, а исключительно вариативными - 14,28 %.

Таким образом, функциональное состояние ССС юниоров лыжников-гонщиков вариативно изменялось. Стабильное состояние звеньев ССС повышалось от положения лежа к активному ортостазу, затем снижалось при первой задержке дыхания, резко увеличились при физической нагрузке (ФН) и ещё более после второй задержки дыхания. Следовательно, звенья ССС изменялись от пробы к пробе и полностью отсутствовали сдвиги вариабельности после ФН. Почти аналогично изменялись исключительно вариативные компоненты кровообращения. Следовательно, система кровообращения характеризовалась преимущественно стабильными и средневариативными звеньями. В числе исключительно вариативных следует отметить: АФ пг, S (кроме 5-й пробы), ВН (кроме первой). Амплитуда реоволн частоты дыхания (ЧД) существенно возрастала при активном ортостазе по сравнению с положением лежа (Р < 0,01), затем заметно снижалась при задержке дыхания относительно вертикальной позы (Р < 0,05). В положении лежа наблюдались самые высокие значения амплитуды реоволн по сравнению с предыдущими показателями (Р < 0,01-0,001). При повторной задержке дыхания амплитуда реоволны ЧД снизилась относительно данных после ФН (Р < 0,01) и равнялась значениям при первой задержке дыхания.

Итак, в данной части работы показана вариативность внешних и внутренних взаимодействий, сопровождающих процесс подготовки на этапе восстановления в сочетании с нагрузками на силовую выносливость в условиях гипоксии. Резервы для развития силовой выносливости лыжников-гонщиков лежат, с одной стороны, в варьировании выносливости и силовых способностей, постепенно интерферирующих в специальную выносливость и адекватных вариативных изменениях системообразующих звеньев организма, лимитирующих спортивную результативность.

В настоящей работе интегрирующей системой организма являлась кардиогемодинамика, позволяющая рассмотреть механизмы многоуровневых регуляций функционального состояния, молекулярно-клеточных сдвигов, анализируемых путем спектрального анализа, под воздействием больших тренировочных нагрузок (БТН).

Результаты спектрального анализа ССС в положении лежа представлены в табл. 2.

Анализ данных табл. 2 позволил говорить о том, что позе лежа общая мощность спектра (ОМС) звеньев ССС центральных и периферических различна. Приоритетно выглядят периферические и центральные звенья гемодинамики (ЧСС, АППК, АД, УО), являющиеся маркером количества регулирующих влияний и отражающих адаптивнокомпенсаторные звенья этих функций кровообращения и механизмов их регуляции в условиях воздействия факторов экзогенного и эндогенного характера. Наибольшая ОМС проявлялась в звене периферической регуляции (А1ШК).

В порядке распределения звеньев центральной гемодинамики (ОМС) располагались значения ДВНС. Незначительное влияние в системообразующих факторах отводится ОМС крупных сосудов и совсем мало МОК. Очевидно, что в условиях среднегорья вклад малого круга кровообращения, венозного возврата, среднего выброса снижается и системообразование идет посредством доминирования ведущих составляющих центральной и периферической гемодинамики. Можно полагать, что такая архитектоника ОМС кровообращения связана с перестроечными сдвигами, которые характеризуются нахождением в среднегорье и возникшим вследствие этого напряжением гемодинамики.

Середина спектра медленноволновых колебаний, характеризующая среднюю частоту вариабельности показателей кровообращения, распределялась следующим образом: ритм сердца, МОК, АПКС, АППК, ДВНС, УО, АД. Явно усматривается доминирование значений центральной гемодинамики. Адаптивная регуляция осуществляется за счет нейрогенных механизмов, повышения симпатического тонуса и воздействия на сосудорасширяющие волокна.

Самые низкочастотные колебания, отражающие изменения нейрогненных механизмов, представлены в следующем порядке: АППК, АД, ЧСС, УО, ФВ, ДВНС. Следовательно, в условиях среднегорья выявляется следующая последовательность распределения СНЧ за счет увеличения количества метаболитов, растет парциальное значение углекислоты и снижается О2, возрастает рабочая гиперемия мышц, происходит расширение сосудов активных скелетных мышц в связи с активацией холинэргических симпатических волокон. В отличие от условий равнины изменяется периферическая гемодинамика в связи с перераспределением кровотока. В то же время роль венозного возврата малого круга кровообращения и особенно сердечного выброса в горах снижается.

Очень низкочастотные колебания характеризуют действие гуморально-гормональных механизмов и периодичность проявления метаболизма. Порядок действия этих факторов, согласно вкладу в механизмы регуляции следующий: АППК, АД, УО, ЧСС, ФВ, ДВНС, АПКС, МОК. Наблюдается активация периферического кровотока на фоне кумуляции центральных и рефлекторных механизмов перераспределения объема кровотока и перфизирования мышечных капилляров в зависимости от нормирования БТН.

оо

Вестник ЮУрГУ, № 7, 2011

Таблица 2 Результаты спектрального анализа системы кровообращения у лыжников-гонщиков в горизонтальном положении в условиях среднегорья

|

Лежа |

|||||||||||

|

ОМС |

Fm |

СНЧ |

ОНЧ |

НЧ |

ВЧ |

СНЧ/ОМС |

ОНЧ/ОМС |

НЧ/ОМС |

ВЧ/ОМС |

||

|

АД |

Среднее, М |

10,706 |

0,024 |

4,771 |

5,927 |

0,009 |

0,000 |

44,561 |

55,362 |

0,085 |

0,000 |

|

Отклонение, г |

11,248 |

0,003 |

5,423 |

5,840 |

0,008 |

0,000 |

|||||

|

PC |

Среднее, М |

11,809 |

0,088 |

1,623 |

3,380 |

4,470 |

2,337 |

13,741 |

28,622 |

37,852 |

19,792 |

|

Отклонение, г |

8,648 |

0,058 |

1,915 |

5,368 |

8,710 |

3,518 |

|||||

|

УО |

Среднее, М |

8,685 |

0,045 |

1,229 |

4,965 |

2,491 |

0,000 |

14,153 |

57,165 |

28,682 |

0,000 |

|

Отклонение, г |

6,468 |

0,025 |

1,093 |

5,565 |

2,708 |

0,000 |

|||||

|

мок |

Среднее, М |

0,047 |

0,075 |

0,004 |

0,011 |

0,015 |

0,016 |

7,692 |

23,077 |

32,692 |

34,615 |

|

Отклонение, г |

0,025 |

0,048 |

0,005 |

0,005 |

0,023 |

0,025 |

|||||

|

ФВ |

Среднее, М |

2,694 |

0,057 |

0,152 |

1,103 |

1,437 |

0,000 |

5,636 |

40,938 |

53,358 |

0,000 |

|

Отклонение, г |

1,865 |

0,018 |

0,208 |

1,323 |

0,738 |

0,000 |

|||||

|

двнс |

Среднее, М |

0,649 |

0,046 |

0,144 |

0,258 |

0,238 |

0,008 |

22,129 |

39,776 |

36,695 |

1,261 |

|

Отклонение, г |

0,275 |

0,020 |

0,183 |

0,158 |

0,185 |

0,015 |

|||||

|

АПКС |

Среднее, М |

0,297 |

0,075 |

0,034 |

0,135 |

0,128 |

0,002 |

11,315 |

45,260 |

43,119 |

0,612 |

|

Отклонение, г |

0,188 |

0,055 |

0,025 |

0,163 |

0,125 |

0,003 |

|||||

|

АППК |

Среднее, М |

918,683 |

0,069 |

326,636 |

516,278 |

75,770 |

0,000 |

35,555 |

56,198 |

8,248 |

0,000 |

|

Отклонение, г |

547,508 |

0,058 |

170,908 |

366,435 |

121,773 |

0,000 |

|||||

Интегративная физиология

Низкочастотные колебания отражают S-PS влияния и барорефлекторные механизмы периферических отделов ВНС (сегментарный уровень). В порядке ранжирования они расположились: АППК, ЧСС, УО, ФВ, ДВНС, АПКС, МОК. Из механизмов регуляции по сравнению с предыдущими частотами исчез фактор АД, а в целом факторы барорефлекторного миогенного свойства ВНС сохранились. Высокочастотные колебания распределились в следующем порядке: ЧСС, МОК, ДВНС, АПКС. Отражено влияние автономных, миогенных механизмов, парасимпатических воздействий и дыхательных волн на адаптацию в среднегорье. Например, в порядке значимости механизмов регуляции ВЧ показатели занимают предпоследнее место. Это значит, что в условиях среднегорья доминирует S отдел ВНС и гуморально-гормональные факторы. Несколько снижена роль PS влияний и нейрогенных механизмов.

Отношение спектров колебаний ОМС показывает их роль в системе многогранных влияний на системорегулирующие процессы в организме. Явно усматривается доминирование отношений ОНЧ/ОМС, которые в порядке ранжирования распределились: УО, АППК, АД, АПКС, ФВ, ДВНС, ЧСС, МОК. Как видно из табл. 2, гуморальногормональные воздействия касались прежде всего показателей центральных и периферических звеньев (УО, АППК, АД, АПКС, ФВ) и в меньшей степени значений венозного возврата, сердечного ритма и выброса. Роль надсегментарных уровней регуляции занимает второе место в отношениях СНЧ/ОМС. Показатели расположились: АД, АППК, ДВНС, УО, ЧСС, АПКС, МОК, ФВ. Итак, роль нейрогенных механизмов в вариабельности регуляции колебаний активности имеет определенную направленность. Отношения НЧ/ОМС расположились: ФВ, АПКС, ЧСС, ДВНС, МОК, ЧО, АППК, АД. Следовательно, вклад барорефлекторных механизмов и S-PS влияний на низкочастотную вариабельность ОМС адресуется к центральным механизмам вегетативной регуляции, в том числе сократимости, амплитуде реоволн, ритму сердца, венозному возврату, сердечному выбросу.

Отношение ВЧ/ОМС проявилось в значениях МОК, ЧСС, ДВНС и незначительно в АПКС. Из этих данных можно заключить, что вариабельность ОМС зависела от вклада PS воздействий на сердечный выброс, ритм сердца и венозный возврат.

Таким образом, на вариабельность ОМС АД соответственно влияют в порядке значимости: нейрогенные механизмы и ГГ; на ритм миокарда: симпатические и барорефлекторные механизмы, ГГ, PS, нейрогенные; УО: ГГ, S-PS, нейрогенные; МОК: PS, барорефлекторные, нейрогенные; ФВ: S-PS, ГГ, нейрогенные; ДВНС: ГГ, S-PS, нейрогенные; АПКС: ГГ, S-PS, нейрогенные; АППК: ГГ, нейрогенные, S-PS.

Можно полагать, что мозаика перераспределений вариабельности ОМС в зависимости от зна чений медленноволновой активности характерна для условий среднегорья.

Заключая этот раздел исследования можно сказать, что интегративная деятельность системы кровообращения в её многогранных регуляциях дифференцировано проявляется на уровне её ключевых компонентов. Полифункциональная и метаболическая регуляции центральных и периферических звеньев ССС включают гуморальногормональные S-PS отделы ВНС, нейрогенные и барорефлекторные.

В позе активного ортостаза существенно повысились ОМС, АД, ЧСС, УО, МОК (Р < 0,05-0,01) снизилась в значениях АППК (Р < 0,05), а у остальных показатели остались без существенных изменений (ДВНС, АПКС, ФВ; Р > 0,05). Значительные сдвиги наблюдались в показателях середины спектра (Fm) ритма сердца, ФВ, АППК (Р < 0,05), а в остальных значениях существенных сдвигов не обнаружено. При воздействии ортопробы достоверно увеличились показатели СНЧ: АД, ЧСС, УО, ДВНС (Р < 0,05) и снизились АППК (Р < 0,01). Значения ОНЧ повысились в показателях АД, ЧСС, УО, ФВ (Р < 0,05) и снизились в АППК (Р < 0,01). В НЧ колебаниях выявлено при ортопробе увеличение: ЧСС, УО, АД (Р < 0,05). Существенно снизились НЧ колебания АППК, ДВНС, ФВ, а остальные параметры значимо не изменились (МОК, АПКС). В спектре ВЧ колебаний достоверное увеличение было в показателях УО и снижение - ЧСС (Р < 0,001). Остальные параметры значимо не изменились. Следовательно, PS воздействия вызвали повышение ОМС, УО и снижение ЧСС по сравнению с воздействием НЧ колебаний.

В отношениях СНЧ/ОМС наблюдалось увеличение показателей при ортопробе: ЧСС, УО, МОК, ФВ, ДВНС, АППК. Снижение произошло в величине АПКС. Следовательно, вклад нейрогенных механизмов в вариабельность ОМС при активном ортостазе увеличился. Воздействие ГГ факторов на вариабельность ОМС, АД, ЧСС, МОК, ФВ, ДВНС при ортопробе повысилось, а АПКС, МОК, АППК - снизилось. В значениях УО изменений не выявлено.

В отношениях НЧ/ОМС факторы АД, АПКС доминировали, а в остальных отмечалось снижение при ортопробе. Высокочастотные влияния на ОМС, АД, ФВ, АППК при активном ортостазе не вызвали изменений. Воздействие на ОМС ЧСС, ДВНС, МОК снизилось, а АПКС - повысилось. Из этого можно заключить, что PS воздействия снизились в вариабельности ОМС ЧСС, МОК, ДВНС, повысились в крупных сосудах АПКС.

При первой задержке дыхания (табл. 3) показатели ОМС расположились в следующей последовательности в порядке значимости: АППК, ЧСС, УО, АД, ФВ, ДВНС, АПКС, МОК. Следовательно, регулирующие влияния шли от периферии к центру, включая объем кровотока, давления в сосудах, сл о

Вестник ЮУрГУ, № 7,

Таблица 3

Спектральные значения кровообращения у лыжников-гонщиков при задержке дыхания на одну минуту

|

ОМС |

Fm |

СЫЧ |

онч |

нч |

вч |

снч/омс |

онч/омс |

нч/омс |

ВЧ/ОМС |

||

|

АД |

Среднее, М |

6,771 |

0,039 |

0,816 |

4,543 |

1,414 |

0,000 |

12,055 |

67,085 |

20,879 |

0,000 |

|

Отклонение, г |

4,328 |

0,005 |

0,505 |

3,091 |

0,845 |

0,000 |

|||||

|

PC |

Среднее, М |

20,335 |

0,049 |

1,292 |

11,416 |

7,625 |

0,001 |

6,354 |

56,140 |

37,497 |

0,005 |

|

Отклонение, г |

11,455 |

0,013 |

1,498 |

10,915 |

3,453 |

0,003 |

|||||

|

УО |

Среднее, М |

13,700 |

0,054 |

0,675 |

7,075 |

5,796 |

0,152 |

4,927 |

51,642 |

42,307 |

1,109 |

|

Отклонение, г |

12,413 |

0,018 |

0,833 |

9,818 |

5,345 |

0,375 |

|||||

|

мок |

Среднее, М |

0,038 |

0,062 |

0,001 |

0,016 |

0,018 |

0,002 |

2,632 |

42,105 |

47,368 |

5,263 |

|

Отклонение, г |

0,018 |

0,018 |

0,003 |

0,010 |

0,010 |

0,003 |

|||||

|

ФВ |

Среднее, М |

1,519 |

0,043 |

0,066 |

0,962 |

0,487 |

0,004 |

4,345 |

63,331 |

32,061 |

0,263 |

|

Отклонение, г |

0,458 |

0,005 |

0,053 |

0,053 |

0,253 |

0,010 |

|||||

|

двнс |

Среднее, М |

1,313 |

0,020 |

0,549 |

0,743 |

0,020 |

0,001 |

41,813 |

56,588 |

1,523 |

0,076 |

|

Отклонение, г |

0,758 |

0,000 |

0,353 |

0,405 |

0,035 |

0,003 |

|||||

|

АПКС |

Среднее, М |

0,261 |

0,081 |

0,028 |

0,104 |

0,091 |

0,038 |

10,728 |

39,847 |

34,866 |

14,559 |

|

Отклонение, г |

0,203 |

0,055 |

0,058 |

0,128 |

0,103 |

0,085 |

|||||

|

АППК |

Среднее, М |

100,565 |

0,021 |

45,643 |

53,027 |

1,895 |

0,000 |

45,387 |

52,729 |

1,884 |

0,000 |

|

Отклонение, г |

61,668 |

0,003 |

19,625 |

22,048 |

4,735 |

0,000 |

Интегративная физиология

сократимость миокарда, венозный возврат. Незначительное регулирующее влияние оказывает амплитуда пульсации крупных сосудов и значения МОК. Значения FM (середина спектра медленноволновых колебаний) также доминантно проявлялись в показателе АПКС, затем следовали величины МОК, ЧО, ЧСС, ФВ, АД, АППК, ДВНС.

Высшие центры системы регуляции представлены СНЧ колебаниями и расположились в следующей последовательности: АППК, ЧСС, АД, УО, ДВНС, ФВ, АПКС, МОК. В ОНЧ показатели расположились: АППК, ЧСС, УО, АД, ФВ. ДВНС, АПКС, МОК. В спектре НЧ колебаний звеньев ССС значения распределились: ЧСС, У О, АППК, АД, ФВ, АПКС, ДВНС, МОК. В высокочастотных колебаниях, имеющих наибольшее влияние на регуляцию кровотока, значения представлены в следующем порядке: УО, ФВ, АПКС, МОК, ДВНС, ЧСС. Итак, можно полагать, что гипоксия вызвала изменения регуляции как периферических, так и центральных звеньев.

Наибольшие проявления в спектре волн (СНЧ/ОМС) расположились последовательно АППК, ДВНС, АД, АПКС, УО, ФВ, МОК, ОНЧ/ОМС: АД, ФВ, ЧСС, ДВНС, АППК, УО, МОК, АПКС, НЧ/ОМС: МОК, ЧСС, АПКС, ФВ, АД, АППК, ДВНС, ВЧ/ОМС: АПКС, МОК, УО, ФВ, ДВНС, ЧСС. Следовательно, амплитуда реоволн мелких и крупных сосудов и объемных характеристик кровотока, ЧСС, сократимости миокарда определили регуляцию кровообращения.

После 20 приседаний значения ОМС распределили регулирующие влияния среди звеньев ССС. В порядке ранжирования показатели расположились: АППК, ЧСС, УО, АД, ФВ, ДВНС, АПКС, МОК. В середине спектра параметры расположились: АПКС, МОК, АД, ФВ, УО, ЧСС, ДВНС, АППК. Здесь явно усматривается доминирование ОМС периферической и центральной гемодинамики. При этом значения МОК занимают последние места. Спектральный анализ СНЧ позволил ранжировать звенья ССС: АППК, ЧСС,-УО, АД, ФВ, ДВНС, АПКС, МОК. При этом значения ОНЧ ранжированы: АППК, ЧСС, УО, АД, ФВ, ДВНС, АПКС, МОК. В спектре НЧ колебаний распределение было следующее: У О, ЧСС, МОК, АД, АППК, АПКС, ДВНС, МОК.

Среди высокочастотных колебаний наблюдались незначительные проявления: УО, ФВ, АПКС, МОК, ДВНС. Самые низкочастотные отношения к ОМС расположились: АППК, ДВНС, АД, ЧСС, АПКС, УО, МОК; ОНЧ: АД, ЧСС, УО, ФВ, ДВНС, АПКС, МОК; НЧ/ОМС: МОК, АПКС, ФВ, УО, ДВНС, ЧСС, АД, АППК; ВЧ/ОМС: МОК, ФВ, АПКС, ДВНС.

Следовательно, наиболее ярко регуляция звеньев ССС проявилась в диапазоне ГГ, нейрогенных воздействий и менее значимо с позиции влияния периферического отдела ВНС. Вполне очевидно, что это факторы влияния среднегорья и тестовой физической нагрузки, оказывающие влияние на регуляцию системной гемодинамики.

При повторной задержке дыхания по сравнению с первой, произошло значимое увеличение ОМС АД, ЧСС, ФВ, ДВНС. Не изменилась величина ОМС У О, МОК, АПКС и существенно снизились показатели ОМС АППК. Из этих данных можно заключить, что регулирующие влиянии сместились к центру и достоверно снизилась регуляция мелких сосудов, вероятно, вследствие гипоксии.

Сравнение показателей Fm выявило увеличение значений при повторной пробе в АД, АПКС (Р < 0,05). Это характеризует увеличение частот вариабельности крупных сосудов и миокарда.

Самые низкочастотные колебания отражают доминирование надсегментарных, нейрогенных уровней регуляции. Сравнение показало достоверное снижение при второй попытке в значениях УО, АПКС, АППК (Р < 0,05). Существенно не изменились значения ритма сердца, ФВ.

Повысились показатели ДВНС, следовательно, указанные выше показатели изменились достоверно, что свидетельствует о преобладающей мощности колебаний в диапазоне крупных и мелких сосудов.

Значения ОНЧ колебаний повысились в показателях АД, ЧСС, АППК, ФВ, ДВНС (Р < 0,05). Существенно не изменились параметры АПКС, МОК. Следовательно, доминирование мощностей колебаний коснулось преимущественно центральной и в меньшей степени периферической гемодинамики.

В НЧ колебаниях при повторной функциональной пробе произошло достоверное повышение значений АД, ФВ, ДВНС (Р < 0,05). Не изменились показатели ЧСС, УО, МОК, а АПКС и АППК -снизились (Р < 0,05). В спектре ВЧ колебаний повысились величины ДВНС, а остальные показатели снизились (АППК, АПКС, ФВ, МОК, У О, ЧСС, АД).

Важная информация в регуляции состояния принадлежит анализу отношений звеньев спектра частотных характеристик и ОМС гемодинамики. Следует отметить снижение отношений в следующих звеньях кровообращения: АД, ЧСС, У О, МОК, ФВ, АПКС. Остались без изменений показатели АППК и ДВНС. Эти данные позволяют говорить о том, что спектр регуляции кровообращения сместился в диапазон ОНЧ и НЧ колебаний.

Отношение ОНЧ/ОМС в показателях АД, У О, ДВНС, АПКВ снизились, а ЧСС, МОК, ФВ, АПКС, АППК повысились. В отношениях НЧ/ОМС снижение произошло во второй пробе в значениях ЧСС, МОК, ФВ, ДВНС, АППК и незначительные изменения произошли в показателях АПКС, У О (уменьшение). Лишь величина НЧ/ОМС АД повысилась. Можно полагать, что адаптивно-компенсаторные сдвиги в регуляторных отношениях связаны прежде всего с центральной гемодинамикой. В отношениях ВЧ/ОМС увеличился лишь показа-

Интегративная физиология тель ДВНС, а остальные снизились или не были зарегистрированы.

В заключении необходимо отметить, что интегративная системная функциональная и молекулярно-клеточная регуляция охватывает сегментарные и надсегментарные уровни, включая высший центр интеграции регуляторных функций ВНС -гипоталамус, детерминирующий сдвиги гомеостаза в связи с повышением активности организма при ФН и гипоксии. Влияние метасимпатической и психоэнергетической систем способствуют реализации механизмов адаптивной регуляции при аэробных и анаэробных воздействиях. Спектральный анализ кровообращения позволил рассмотреть механизмы регуляции как крупных, так и мелких сосудов, включая миогенную саморегуляцию, метаболическую, гуморальную. Это и регуляция тонуса, просвета и кровотока, а также через дилатацию гладких мышечных клеток сосудистого сопротивления кровотоку ключевых потребителей Оз-Необходимо сказать, что через 10 дней пребывания в среднегорье регуляторная, системообразующая деятельность организма лыжников-гонщиков находилась в состоянии адаптивно-компенсатор-ных сдвигов, отличающихся от условий равнинных исследований.

Список литературы Состояние, вариативность и регулирование кардиогемодинамики лыжников-гонщиков юниорского состава на этапе «вкатывания» в среднегорье

- Астахов, A.A. Физиологические основы биоимпедансного мониторинга гемодинамики в анестезиологии (с помощью системы «Кентавр»): учеб. пособие для врачей-анестезиологов: в 2 т./A.A. Астахов. -Челябинск: Микролюкс, 1996. -Т. 1. -174 с; Т. 2. -162 с.

- Исаев, А.П. Полифункциональная мобильность и вариабельность организма спортсменов олимпийского резерва в системе многолетней подготовки/А.П. Исаев, В.В. Эрлих. -Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2010. -502 с.

- Колебательная активность показателей функциональных систем организма спортсменов и детей с различной двигательной активностью/под науч. ред. А.П. Исаева, Е.В. Быкова. -Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2005. -268 с.