Состояние вегетативной нервной системы у больных гонартрозом до и после оперативного лечения

Автор: Долганова Т.Н., Бирюкова М.Ю., Карасев Е.А., Буравцов П.П., Карасева Т.Ю.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Травматология и ортопедия

Статья в выпуске: 4 т.8, 2012 года.

Бесплатный доступ

Цель: анализ вегетативной напряженности функциональных систем организма до и после оперативного лечения пожилых пациентов с обменно-дистрофическим гонартрозом. Материал и методы: оценка вегетативного гомеостаза, реактивности вегетативной нервной системы по данным вариационной пульсометрии («РЕАН-ПОЛИ РГПА-6/12», г Таганрог) у 60 пациентов с гонартрозом в возрасте от 50 до 72 лет и давностью заболевания 9+1,5 года до и после оперативного лечения: тотальная туннелизация (I группа), туннелизация с остеотомией берцовых костей для коррекции биомеханической оси конечности (II группа), лечебно-диагностическая артроскопия (III группа). Результаты. В I группе уменьшение уровня толерантности к гипоксии и снижение процессов общей адаптированности через 1 мес. после операции зарегистрировано у 40% пациентов, у пациентов II группы к окончанию периода фиксации аппаратом Илизарова — у 50%; в III группе пациентов после артроскопии — у 10% больных. Среди пациентов, у которых после оперативного лечения регистрировался расчетный показатель Юп 11Спокой менее 1,0, до лечения в 70% наблюдений его значения были более 10,0. В покое регистрировалась выраженная ваготония с гиперсимпатикотонической реакцией на ортопробу и резким уменьшением доли медленных волн второго порядка при переходе в позу «стоя» (доля VLF менее 10,0%), отражающих энергодефицитное состояние организма. Заключение. При регистрации после ортопробы доли очень низкочастотных волн спектра (VLF) менее 10,0% целесообразно относить таких пациентов к группе риска по сердечно-сосудистому заболеванию и проводить предварительное медикаментозное лечение, направленное на лечение сопутствующего сердечно-сосудистого заболевания и повышение процессов общей адаптированности организма. Динамика индекса централизации (1С) при ортопробе (1СП оба/ 1Спокой) является одним из критериев уровня функционального восстановления для конкретного пациента: его увеличение соответствует положительной динамике восстановительного реабилитационного процесса, значения менее 1,0 — отрицательной динамике.

Артроскопия, вариационная пульсометрия, гонартроз, декомпрессионно-дренирующие операции

Короткий адрес: https://sciup.org/14917664

IDR: 14917664

Текст научной статьи Состояние вегетативной нервной системы у больных гонартрозом до и после оперативного лечения

1Введение. Характерной особенностью метода анализа вариационной пульсометрии является его неспецифичность по отношению к нозологическим формам патологии и высокая чувствительность к самым разнообразным внутренним и внешним воздействиям, и для успешного лечения различных заболеваний важно учитывать состояние вегетативной нервной системы [1, 2]. Так, предоперационная оценка вариабельности сердечного ритма пациентов с преобладанием парасимпатического типа вегетативного тонуса относит их к группе риска при проведении спинномозговой анестезии [3]. Травма длинных трубчатых костей нижних конечностей вызывает дисбаланс вегетативной нервной системы с умеренным усилением парасимпатической активности на фоне симпатикотонии [4]. Одним из положительных критериев процесса реабилитации является восстановление вегетативного статуса [2].

С возрастом регистрируется постепенное снижение адаптационных возможностей организма: уменьшение функциональных резервов, рост напряжения регуляторных систем и изменение уровня функционирования сердечнососудистой системы. Регистрируются индивидуальные изменения вегетативного баланса в сторону активации симпатоадреналового звена, снижения эффективности барорефлекторной регуляции и напряжения регуляторных систем организма [5]. При этом неспецифическая защитная реакция протекает по типу общего адаптационного синдрома в ходе развития которого, вслед за стадией резистентности, может наступить стадия истощения. В этой стадии характерным является вегетативный дисбаланс на фоне значительного снижения функциональных резервов регуляторного механизма, что отражает уменьшение устойчивости организма по отношению к внешним воздействиям. Интегральные характеристики вегетативного статуса при оперативном лечении пожилых больных указывают на уменьшение уровня толерантности к гипоксии и снижение процессов общей адаптированности [6 ].

Цель исследования: анализ вегетативной напряженности сердечнососудистой системы организма до и после оперативного лечения пожилых пациентов с обменно-дистрофическим гонартрозом.

Методы. Нами обследовано 60 пациентов с гонар-трозом в возрасте от 50 до 72 лет и давностью заболевания 9±1,5 года. Двусторонний процесс наблюдался у 43 больных. Односторонний был выявлен у 17 пациентов. Лиц женского пола было 46 человек (76%), мужского — 23 (24%). Все поступившие на лечение пациенты жаловались на боли различной интенсивности в области коленного сустава при ходьбе, в покое и ночью. Артериальная гипертензия была у всех больных гонар-трозом, преобладала первая степень повышения АД. Хроническую ишемическую болезнь сердца имели 10 пациентов.

При поступлении на лечение в клинику Центра им. акад. Г. А. Илизарова все пациенты получали лечение по сопутствующему заболеванию сердечно-сосудистой системы в зависимости от ее степени.

Первую группу (20 человек, средний возраст 57,3±1,5 года) составили пациенты с гонартрозом при отсутствии нарушения биомеханической оси конечности, которым производилась тотальная туннелизация суставных отделов коленного сустава [7]. На первые

Адрес: 640014, г. Курган, ул. Куйбышева, 5, кв. 51.

Тел.: 89125298012.

сутки после операции пациенты приступали к ходьбе с помощью дополнительных средств опоры (костыли), их двигательная активность в условиях стационара к 10-му дню лечения составляла 1,5–1,7 км/сут.

Во второй группе больных (20 пациентов, средний возраст 56,8±3,5 года) — туннелизация дополнялась остеотомией берцовых костей для коррекции биомеханической оси конечности [8]. Жесткость фиксации костных отломков в аппарате Илизарова у пациентов II группы позволяла на вторые сутки лечения активизировать двигательный режим. Двигательная активность в условиях стационара к 20-му дню лечения составляла 1,0–1,5 км/сут. и стабилизировалась на этом уровне.

В третьей группе больных (20 пациентов, средний возраст 64,6±3,1 года) выполнялась лечебно-диагностическая артроскопия сустава. На первые сутки после операции пациенты приступали к ходьбе с помощью дополнительных средств опоры (костыли), их двигательная активность в условиях стационара к 10-му дню лечения составляла 1,5–1,7 км/сут.

С помощью диагностической компьютерной системы «Реограф-полианализатор РГПА-6/12» (г. Таганрог) по данным вариационной пульсометрии оценивали вегетативный гомеостаз, реактивность вегетативной нервной системы [9, 10]. Спектральный анализ вариабельности сердечного ритма производился по состоянию трех частотных диапазонов спектра волн колебательного процесса: высокочастотных (HF), низкочастотных (LF) и очень низкочастотных (VLF). По формулам рассчитывались индексы: вагосимпатического взаимодействия (LF/HF), централизации [IC = (HF+LH)/ VLF]. В процессе обследования всем пациентам выполнялась клиноортостатическая проба: после 10-минутного отдыха в течение 3 минут в положении лежа регистрируется кардиоинтервалография в покое; затем пациент встает и стоит в удобном положении, не опираясь, в течение пяти минут; регистрация показателей кардиоинтервалографии проводилась на 1-й, 2-й, 5-й минутах в положении «стоя»; затем пациент вновь ложится и через 10 минут отдыха в течение 3 минут проводится регистрация кардиоин-тервалографии. Для анализа расчетных показателей учитывались значения в покое в положении «лежа» (до пробы), на 5-й минуте ортопробы в положении «стоя» и восстановление показателей через 10 минут в положении «лежа» (после пробы).

Статистическая обработка результатов проведена с использованием методов вариационной статистики с определением параметрического t-критерия Стьюдента, Использовались стандартные программы Microsoft Excel. В работе приводится средняя арифметическая (M), ошибка средней (m) и число наблюдений (n), равное числу обследованных.

Результаты. Результаты динамики показателей вегетативного статуса у больных гонартрозом до и после операций представлены в таблице.

У всех пациентов до лечения регистрировался сбалансированный тип регуляции ритма сердца на фоне повышения активности симпатического отдела вегетативной нервной системы (ВНС) и сниженной активности парасимпатического отдела ВНС.

Показатель амплитуды моды (АМо) кардиоинтер-валографии в сравнении с должными значениям (АМо/ДАМо) у всех пациентов превышал максимально допустимый уровень нормальной активности симпатического отдела ВНС (1,15) в среднем на 50,4%±15,0. Показатель вариационного размаха в сравнении с должными значениями (ВР/ДВР) снижен на 35%±2,9.

Расчетные индексы вариационной пульсометрии

|

Показатели |

I группа (n=20) |

II группа (n=20) |

III группа (n=20) |

|||||

|

Норма |

До лечения |

После опер |

До лечения |

В процессе лечения |

После снятия аппарата |

До лечения |

После опер. |

|

Вегетативный гомеостаз

|

АМо/ДАМо |

0,8–1,15 |

1,83±0,20 |

1,89±0,22 |

1,73±0,19 |

1,51±0,21 |

1,61±0,22 |

1,71±0,20 |

1,93±0,21 |

|

ВР/ДВР |

0,8–1,15 |

0,53±0,12 |

0,64±0,11 |

0,79±0,18 |

1,11±0,14 |

0,90±0,11 |

0,58±0,21 |

0,52±0,11 |

Реактивность вегетативной нервной системы

|

ИН1 |

80–150 |

409±60 |

247±54 |

235±49 |

195±39 |

219±47 |

293±51 |

308±57 |

|

ИН2 |

1032 ±92 |

623 ±75* |

276 ±65 |

577 ±74* |

302 ±36 |

712 ±74 |

682 ±69 |

|

|

ИН2/ИН1 |

1,5–2,0 |

2,52± 0,67 |

2,52± 0,47 |

1,17± 0,17 |

2,95± 0,57* |

1,38± 0,19 |

2,43± 0,55 |

2,21± 0,21 |

|

ТР (мс2) 1 |

9500 ± 2300 |

1840±130 |

2095±169 |

4332±216 |

2684±159* |

3882±315 |

2570±364 |

1111±274* |

Активность подкорковых нервных центров

|

%HF |

22,2±2,5 |

17,8 ± 1,95 |

23,4 ± 2,11 |

27,3 ± 1,11 |

47,4 ± 2,01* |

30,7 ± 2,01 |

26,9 ± 2,12 |

26,3 ± 1,11 |

|

%LF |

31,1±3,4 |

32,9 ± 2,55 |

28,4 ± 2,22 |

27,4 ± 1,95 |

26,3 ± 1,82 |

30,1 ± 2,02 |

30,1 ± 2,15 |

35,1 ± 2,17 |

|

%VLF |

46,6±3,5 |

49,2 ± 3,19 |

48,3 ± 3,22 |

46,2 ± 3,14 |

26,3 ± 2,09* |

39,2 ± 3,09 |

42,9 ± 3,13 |

48,6 ± 3,15 |

|

LF/HF покой |

2,1±0,5 |

1,88 ± 0,56 |

1,72 ± 0,25 |

1,13 ± 0,12 |

0,73 ± 0,25 |

1,76 ± 0,89 |

1,56 ± 0,12 |

1,71 ± 1,25 |

|

LF/HF проба |

2,76 ± 0,17 |

3,72 ± 0,68 * |

3,47 ± 0,88 |

4,47 ± 0,87 |

3,07 ± 0,78 |

3,61 ± 0,18 |

3,47 ± 0,78 |

|

|

IC покой |

0,9–1,25 |

1,11± 0,10 |

1,38± 0,07* |

1,99± 0,17 |

5,50± 0,77* |

3,67± 0,99* |

2,25± 0,31 |

1,26± 0,19* |

|

IC проба |

3,08± 0,38 |

1,46± 0,39* |

6,51± 1,08 |

4,94± 0,89 |

4,42±0,56* |

5,68± 0,39 |

4,1± 0,18* |

П р и м еч а н и я : Мо, АМо (уд./мин) — мода и амплитуда моды кардиоинтервала в сравнении с должными значениям (Мо/ДМо и АМо/ ДАМо), вариационный размах (ВР, с) в сравнении с должными значениями (ВР/ДВР, с), общая спектральная мощность (ТР,мс2) в покое (1) и после ортопробы (2), индекс напряжения (ИН, %/с*с) в покое (1) и после ортопробы (2); спектральный анализ: %HF- мощность диапазона дыхательных волн, низкочастотных (%LF) и очень низкочастотных (%VLF) волн; индексы: LF/HF- вагосимпатического равновесия взаимодействия, IC — централизации. Достоверность различий рассчитана по критерию Стьюдента: *р<0.05 по сравнению с показателями «до лечения».

По средним значениям в покое индекс напряжения (ИН) и показатель суммарной мощности спектра (ТР) у пациентов II и III групп до лечения соответствовал критерию умеренного напряжения регуляторных систем, высокому уровню нейрогуморальной регуляции, а у пациентов I группы — выраженному напряжению регуляторных систем (ИН 300,0–600,0), среднему уровню нейрогуморальной регуляции, что отражало тяжесть патологии. Соотношение относительной мощности диапазонов высоких, низких и очень низких частот у всех пациентов соответствовало критерию «усиление влияния симпатической нервной системы» [11].

Проведен индивидуальный анализ динамики индекса централизации при ортопробе (ICпроба/ICпокой) до и после оперативного лечения.

У пациентов с замедленным реабилитационным процессом на фоне обострения сопутствующих заболеваний (гипертоническая болезнь, ИБС) при обследовании до лечения варьирование степени напряжения регуляторных систем согласно данным итоговой диагностической оценки по показателю адекватности регуляторных систем (ПАРС) в процессе ортопробы отсутствовало и не восстанавливалось в течение 10 минут восстановительного периода после пробы.

При контрольном осмотре через 4–6 месяцев после снятия аппарата у пациентов II группы расчетный показатель ICпроба/ICпокой менее 1,0 регистрировался в случаях резкого прогрессирования течения гонартро-за на контралатеральной конечности у пациентов с двусторонним процессом поражения коленных суставов, и больным планировалась на следующем этапе корригирующая остеотомия берцовых костей второй конечности.

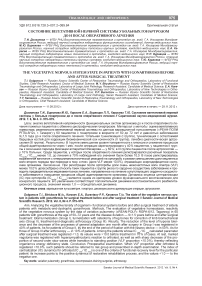

Обсуждение. В случае сохраненной активности вазомоторного центра и влияния высших вегетативных центров на сердечно-сосудистый подкорковый центр при ортопробе расчетный индекс вагосимпатического взаимодействия и индекс централизации (IC) увеличивались в 1,5–2,5 раза за счет увеличения доли медленных волн I порядка (LF) и уменьшения доли медленных волн II порядка (VLF) (рис. 1) [12].

Рис. 1. Спектральный анализ вариабельности сердечного

IC

ритма при ортопробе в норме:

лежа

=1,14 IC

стоя

=1,64 IC

стоя

/ IC лежа

=1,43

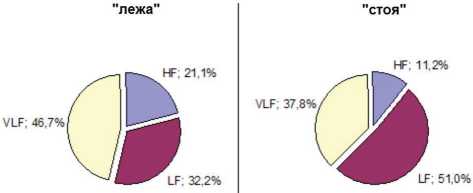

При снижении активности вазомоторного центра вместо медленных волн I порядка увеличивалась мощность медленных волн II порядка и расчетные значения показателя ICпроба/ICпокой становились менее 1,0 (рис. 2). Процесс регуляции артериального давления осуществлялся при участии неспецифических механизмов и интерпретировался как уменьшение уровня толерантности к гипоксии и снижение процессов общей адаптированности [12].

Рис. 2. Спектральный анализ вариабельности сердечно- го ритма при снижении активности вазомоторного центра:

«лежа» — повышена активность парасимпатического отдела ВНС; реакция на ортопробу за счет значительного увеличения медленных волн II порядка: ICлежа = 1,86 ICстоя = 0,58 ICстоя / ICлежа = 0,31

В I группе уменьшение уровня толерантности к гипоксии и снижение процессов общей адаптированно-сти через 1 месяц после операции зарегистрировано у 40% (8 пациентов); у пациентов II группы к окончанию периода фиксации аппаратом Илизарова — у 50% (10 пациентов); в III группе пациентов после артроскопии — у 10% больных (2 человека).

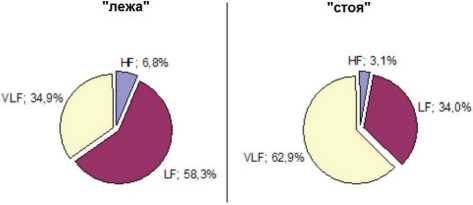

Важно отметить, что среди пациентов, у которых после оперативного лечения регистрировался расчетный показатель ICпроба/ICпокой менее 1,0, до лечения в 70% наблюдений его значения были более 10,0, по индексу напряжения (ИН) регистрировалась выраженная ваготония с гиперсимпатикотонической реакцией на ортопробу, резким уменьшением доли медленных волн II порядка при переходе в позу «стоя» (доля VLF составляла менее 10,0%), что являлось критерием энергодефицитного состояния организма (рис. 3).

Рис. 3. Спектральный анализ вариабельности сердечного ритма при выраженном энергодефицитном состоянии:

«лежа» — повышена активность парасимпатического отдела ВНС гиперсимпатикотоническая реакция на ортопробу за счет значительного увеличения медленных волн I порядка:

IC лежа

= 0,69 IC стоя = 16,54 IC стоя / IC лежа = 23,9

Отсутствие варьирования степени напряжения регуляторных систем в процессе ортопробы отражает дисбаланс симпатической и парасимпатической активности, отсутствие влияния на сердечный ритм вазомоторного центра, опосредуемого активностью симпатического звена вегетативной регуляции и барорефлекторных механизмов [13].

Индивидуальная динамика индекса централизации при ортопробе (ICпроба/ICпокой) до и после оперативного лечения является одним из критериев тяжести оперативного вмешательства и уровня функционального восстановления для конкретного пациента. Клинически у больных с индексом ICпроба/

ICпокой менее 1,0 до лечения и в процессе лечения был замедлен реабилитационный процесс и на фоне адекватной консервативной терапии отмечалось периодическое повышение артериального давления до значений 180/110 мм рт.ст., связанное с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы (артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз).

Заключение. Кардиоинтервалография с определением вегетативной напряженности функциональных систем организма перед планируемым оперативным лечением пожилых больных гонартрозом является скрининг-методикой оценки процессов общей адаптированности организма. При отсутствии варьирования степени напряжения регуляторных систем в процессе клиноортостатической пробы, регистрации после ортопробы доли очень низкочастотных волн спектра (VLF) менее 10,0% целесообразно относить таких пациентов к группе риска по осложнению сердечно-сосудистых заболеваний в послеоперационном периоде. Предоперационный период должен включать консультации окулиста и невролога, кардиолога с дополнительными методами обследования: холтеровское суточное мониторирование ЭКГ и АД, эхокардиография, УЗИ почек, биохимическое исследование крови с определением калия, магния, холестерина, сахара. Необходимо медикаментозное лечение, направленное на профилактику осложнений сопутствующего сердечно-сосудистого заболевания и повышение процессов общей адаптированности организма.

Список литературы Состояние вегетативной нервной системы у больных гонартрозом до и после оперативного лечения

- Айвазов В.Н., Череващенко Л.А., Саакова Л.М. Вегетативный статусу больных с вертеброгенным синдромом позвоночной артерии и его коррекция при курортном лечении//Клиническая медицина. 2008. № 1. С. 44-47

- Heart rate variability and hemodynamics changes during rehabilitation in patients after coronary artery bypass grafting/G. Ziliukas, G. Varoneckas, M. Staniute [et al.]//J. Vibroeng. 2009. №3. С 551-555

- Маньков А. В., Горбачев В. И. Изменения вегетативного гомеостаза и гемодинамики в условиях спинальной анестезии// Сибирский медицинский журнал (Иркутск). 2010. №6. С. 145-148

- Кондратьева A.M., Ефимова Л.П. Оценка параметров гемодинамики и вегетативной регуляции сердечного ритма у больных артериальной гипертонией с механическими травмами длинных трубчатых костей нижних конечностей//Бюл. СО РАМН. 2011. № 1. С. 83-88

- Прокопенко Н.А. Влияние индивидуальных особенностей личности на вариабельность ритма сердца у женщин разного возраста при эмоциональном воздействии//Успехи геронтологии. 2011. № 3. С. 498-504

- Вегетативный статус пожилых пациентов с гонартрозом при декомпрессионно-дренирующих операциях/Т. И. Долга-нова, В.Д. Макушин, М.Ю. Бирюкова, О.Н. Рослякова//Клиническая геронтология. 2011. № 3-4. С. 22-26

- Тотальная туннелизация суставных отделов при гонар-трозе/В. И. Шевцов, В. Д. Макушин, О. К. Чегуров, М. Ю. Бирюкова//Гений ортопедии. 2008. № 3. С. 98-101

- Макушин В.Д., Чегуров O.K., Волокитина Е.А. Оперативное лечение гетерогенного артроза коленного сустава//Гений ортопедии. 2001. № 1. С. 18-24

- Баевский Р. М., Берсенева А. П. Оценка адаптационных возможностей организма и риск развития заболеваний. М.: Медицина, 1997. С. 265

- Михайлов В.М. Вариабельность сердечного ритма: опыт практического применения. Иваново, 2000. С. 200

- Флейшман А. Н. Медленные колебания кардиорит-ма и феномены нелинейной динамики//Медленные колебательные процессы в организме человека: матер. Ill Всерос. симпозиума. Новокузнецк, 2001. С. 49-61

- Баевский Р. М., Иванов Г. Г. Вариабельность сердечного ритма: теоретические аспекты и возможности клинического применения. URL: www.ecg.ru

- Change of autonomic nervous activity after injury/Chang Zheng-qi, Liu Xue-tao, Wang Cheng-qi [et al.]//Xiandai shengwuyixue jinzhan Progr. Mod. Biomed. 2008. № 11. P. 2066-2068.