Состояние вегетативной регуляции сердечного ритма у лиц с вертебрально-базилярной недостаточностью

Автор: Белоусова Галина Павловна, Доршакова Ольга Васильевна, Лупандин Юрий Васильевич, Мейгал Александр Юрьевич, Субботина Наталья Сергеевна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Медицинские науки

Статья в выпуске: 2 (107), 2010 года.

Бесплатный доступ

Вариабельность ритма сердца, кардиоритмография, нарушения мозгового кровотока, вертебрально-базилярная недостаточность, вегетативная нервная система, активная ортостатическая проба, половая принадлежность, русский север

Короткий адрес: https://sciup.org/14749684

IDR: 14749684

Текст статьи Состояние вегетативной регуляции сердечного ритма у лиц с вертебрально-базилярной недостаточностью

Сосудистые заболевания головного мозга являются актуальной медицинской и социальной проблемой в связи с их широкой распространенностью, высокой инвалидизацией и летальностью больных [7], [13]. Дисциркуляторные расстройства в вертебрально-базилярном бассейне (ВББ) составляют до 32 % всех диагностируемых нарушений мозгового кровообращения, 70 % протекает в виде транзиторных ишемических атак [13].

В процессе естественной жизнедеятельности практически у всех здоровых людей частота сердечных сокращений (ЧСС) непрерывно изменяется. Специальные исследования показали [1], [2], [4], [8], что именно эти сдвиги вариабельности ритма сердца (ВРС) позволяют получить представление о функциональном состоянии сердца, его нейрогуморальной регуляции, а также о функциональном состоянии организма в целом. В этом отношении нам представляло сь перспективным для оценки состояния вегетативной нервной системы (ВНС) у больных при хроническом нарушении мозгового кровообра- щения в ВББ исследование вегетативной регуляции сердечного ритма с привлечением метода кардиоритмографии. Учитывая тот факт, что сердечный ритм служит индикатором отклонения нейрогуморальных влияний в организме, полагаем, что исследование ВРС при обследовании больных с нарушением мозгового кровообращения различной этиологии и патогенеза может иметь исключительно важное прогностическое и диагностическое значение. Вертебральнобазилярную недостаточность мозгового кровообращения у больных относят к числу значимых социально-медицинских проблем трудоспособного населения на Севере [6], [7], [12], [13], [14], поскольку воздействие неблагоприятных климато-экологических факторов [5], [10] приводит к утяжелению протекания патологии и инвалидизации. Основное внимание исследователей [11], [12] сосредоточено на изучении эпидемиологии, а также общих представлений клинической и патогенетической картины развития нарушений мозгового кровообращения. В то же время один

из аспектов данной проблемы, касающийся состояния вегетативной регуляции функций у больных при хроническом нарушении мозгового кровообращения, остается практически малоизученным [3], [6], [14].

Цель нашей работы – исследовать вегетативную регуляцию сердечного ритма при хронической вертебрально-базилярной недостаточности мозгового кровообращения в условиях Севера.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование выполнялось на базе Петрозаводского государственного университета, на кафедрах неврологии и физиологии человека и животных, в лаборатории функциональной диагностики в составе Центра коллективного пользования (ЦКП) (руководитель – профессор А. Ю. Мейгал). Клинический материал исследования составили данные обследования 140 пациентов с нарушением мозгового кровообращения в ВББ, находившихся на лечении в неврологическом отделении Больницы скорой медицинской помощи г. Петрозаводска. Из группы исследования выделено 70 пациентов в возрасте от 40 до 60 лет для изучения вегетативной регуляции сердечного ритма, из них 48,6 % пациента контрольной группы (условно здоровые) и 51,4 % пациента с нарушением мозгового кровообращения в ВББ при стенозирующем поражении экстракраниальных артерий, среди которых 22,2 % перенесли острое нарушение мозгового кровообращения ишемического типа и 77,8 % имеют дисциркуляторную энцефалопатию 2 – 3-й степени. Средний возраст составлял 53,0 ± 10,9 года.

Республика Карелия по климатоэкологическим условиям входит в состав территории Баренцева Евро-Арктического региона России с неблагоприятным сочетанным воздействием метеорологических факторов на организм, в числе которых низкие температуры, повышенная геомагнитная активность, а также неблагоприятный световой режим [5], [10]. Лица мужского пола были разделены на две группы: контрольную (n = 14) – здоровые (без клинических проявлений вертебральнобазилярной недостаточности) и опытную (n = 16) – больные с нарушением кровообращения в ВББ. Аналогично выделялись группы и у лиц женского пола: контрольная группа (n = 20) и опытная (n = 20). Активность отделов вегетативной нервной системы изучалась с использованием вегетотесте-ра серии «ВНС-Спектр» фирмы «НейроСофт» (г. Иваново) с программным обеспечением «ПолиСпектр-Ритм» для регистрации электрокардиограммы и анализа ВРС [9]. Состояние вегетативной регуляции сердечного ритма оценивали в покое (лежа) и при активной ортостатической пробе (АОП) [9]. Анализ ВРС осуществляли визуальнологическим методом [4], [8], а также на основе принятого международного соглашения интерпретации временных (статистических) показателей ВРС [15]. По ритмограмме вычислялись следую- щие временные показатели ВРС: средняя длительность интервалов R-R между нормальными синусовыми кардиоциклами (RRNN, mc); R-R min и R-R max, mc; стандартное отклонение величин нормальных интервалов R-R (SDNN, mc); квадратный корень из среднего квадратов разностей величин последовательных пар нормальных интервалов R-R (RMSSD, mc); количество пар соседних интервалов NN, различающихся более чем на 50 мс в течение всей записи (pNN50, %), отражающих дыхательную синусовую аритмию; коэффициент вариации (CV, %). По ритмограмме анализировали переходный период при АОП, который имеет самостоятельное диагностическое значение. Анализ переходного периода АОП проводили на основе величины коэффициента К30/15 (отношения значения R-R-интервала в районе 30 сокращений сердца (R-R30), соответствующего самому длинному кардиоинтервалу, от начала вставания, к значению R-R-интервала в районе 15 сокращений сердца (R-R15), соответствующего самому короткому кардиоинтервалу) [9].

Обработку результатов проводили при помощи статистической программы Microsoft Excel. Достоверность различий между средними тенденциями определяли по критерию Стьюдента (для независимых выборок); проверка статистических гипотез проводилась на уровне значимости P < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

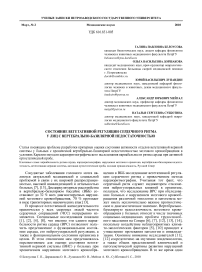

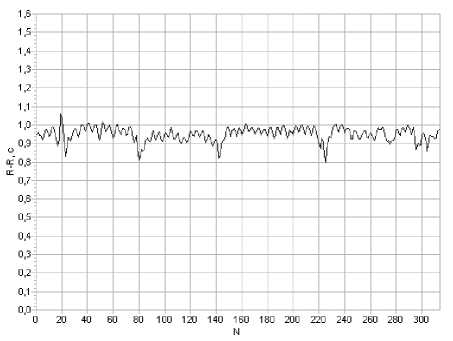

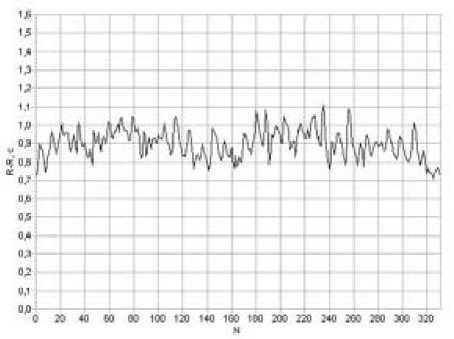

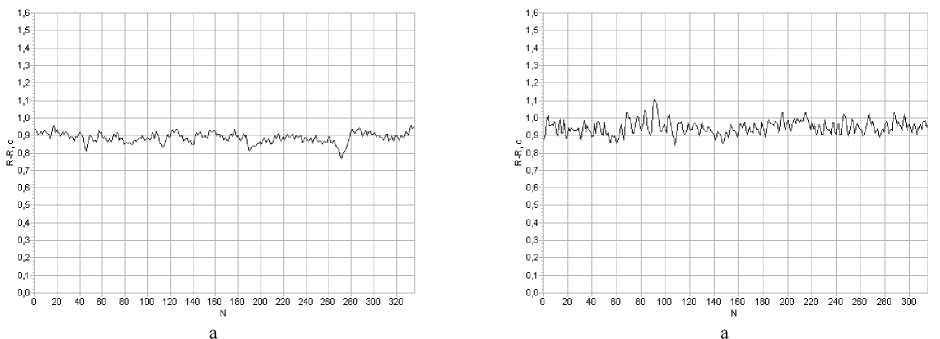

Проведение сравнительного анализа типовых индивидуальных записей ритмограммы у больных с хронической вертебрально-базилярной недостаточностью мозгового кровообращения и здоровых лиц в покое и при АОП, а также анализа среднестатистических показателей ритмограмм позволило установить характерные особенности механизмов регуляции сердечного ритма в различных условиях ортостатической устойчивости. Проведенный нами визуально-логический анализ ритмо-граммы в клиническом случае у больного Ш., 49 лет, с ВБН в покое (рис. 1а) выявил наличие трех типов волн: высокой (HF), низкой (LH) и очень низкой частоты (VLF) с доминированием волн очень низкой частоты. При АОП (рис. 1б) величина коэффициента К 30:15 была ниже нормы, (К 30:15 = 1,02), что указывает на низкую реактивность парасимпатического отдела ВНС [9]. При этом в вегетативном обеспечении ортостатической пробы преобладали волны VLF, указывающие на активацию церебральных эрготропных и гуморальнометаболических влияний в регуляции сердечного ритма. У здорового испытуемого Б. той же возрастной группы в покое (рис. 2а) были также выражены волны различной частоты с существенным доминированием HF-волн, что указывает на адекватные рефлекторные симпато-парасимпатические влияния в регуляции сердечного ритма. Переходный период АОП (рис. 2б) сопровождался нормальной реактивностью парасимпатического отдела ВНС (К 30:15 = 1,34) [9].

Рис. 1. Записи ритмограммы больного Ш., 49 лет, с вертебрально-базилярной недостаточностью мозгового кровообращения:

а – фон; б – АОП с измерением коэффициента К 30/15 . По оси ординат – длительность R-R интервала, с;

по оси абсцисс – N, порядковый номер R-R интервала

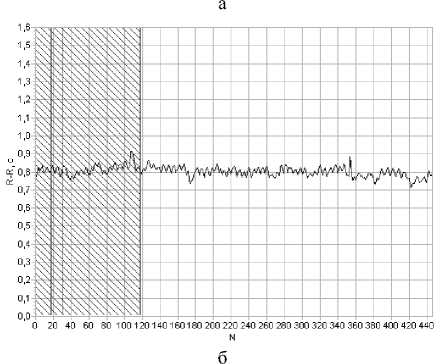

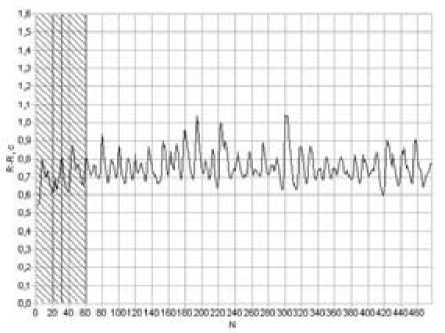

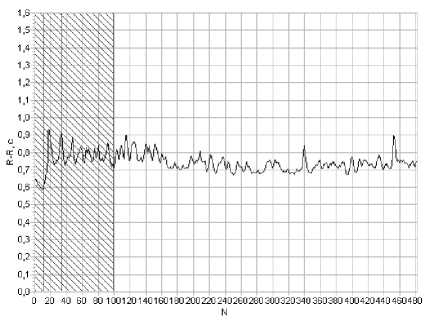

В клиническом случае из женской группы проведенный визуально-логический анализ ритмо-граммы у больной Г. 51 года с ВБН выявил, что в покое (рис. 3а) доминировали VLF-волны. Это указывает на переход регуляции сердечного ритма с рефлекторного, вегетативного уровня руководства на более низкий – гуморально-метаболический, который не способен быстро обеспечивать гомеостазис [1]. В переходном периоде АОП (рис. 3б) реактивность парасимпатического отдела ВНС была снижена (коэффициент К 30:15 = 1,01) [9]; вегетативное обеспечение ортостатической пробы осуществлялось при активации преимущественно церебральных эрготропных и гуморально-метаболических влияний на сердечный ритм. Для сравнения: у здоровой испытуемой З. 46 лет (рис. 4а) в покое на ритмограмме были выражены волны короткого периода (HF), при переходном периоде АОП (рис. 4б) отмечалась высокая реактивность парасимпатического отдела ВНС, величина коэффициента К 30:15 равнялась 1,5, указывая на удовлетворительный уровень адаптационных резервов организма [1].

а

б

Рис. 2. Записи ритмограммы здорового испытуемого Б., 42 года:

а – фон; б – АОП с измерением коэффициента К 30:15 . По оси ординат – длительность RR-интервала, с;

по оси абсцисс – N, порядковый номер RR-интервала

Анализ среднестатистических показателей ВСР у больных с ВБН мужской группы по сравнению со здоровыми (табл. 1) выявил, что у больных мужской группы в фоновых условиях покоя показатели временного анализа ВРС достоверно не отличались от контроля. Вместе с тем наблюдалась тенденция снижения общей ВРС. При АОП у больных по сравнению с контролем средняя длительность кардиоинтервалов (величина RRNN) также не претерпевала существенных изменений. При этом показатели ВРС (SDNN и CV, %) снижались на 48,1 % (P < 0,01) и на 53,2 % (P < 0,01) соответственно, что указывает на смещение баланса регуляторных влияний ВНС на синусовый узел в сторону преобладания симпатического отдела. Аналогично изменялись и показатели RMSSD и pNN50, %, величины снижения при этом составляли 68 % (P < 0,05) и 76,7 % (P < 0,05) соответственно. При анализе переходного периода было установлено, что величина коэффициента К30:15 была в среднем 1,10 ± 0,14, что свидетельствует о недостаточной вагусной функции. В женской группе (табл. 2) в фоновых условиях покоя у больных с ВБН по сравнению с контролем величина основного показателя ВРС, стандартного отклонения (SDNN) была снижена на 46,8 % (P < 0,01), что свидетельствует о смещении вегетативного баланса в состоянии покоя в сторону преобладания симпатического отдела ВНС. При АОП у больных средняя длительность кардиоинтервалов снижалась, как и у контрольных. Однако анализ сложившегося баланса регуляторных влияний на си- нусовый узел показал, что данные ВРС (SDNN и CV, %) не изменялись, отмечалась лишь тенденция к снижению. Показатель RMSSD снижался в меньшей степени, чем в контроле. При анализе переходного периода было установлено, что величина коэффициента К30:15 была в среднем 1,10 ± 0,14, что свидетельствует о низкой реактивности парасимпатического отдела ВНС [9].

б

Рис. 4. Записи ритмограммы у здоровой испытуемой З., 46 лет:

а – фон; б – АОП с измерением коэффициента К 30/15 ; по оси ординат – длительность R-R интервала, с;

по оси абсцисс – N, порядковый номер R-R интервала

б

Рис. 3. Записи ритмограммы больной Г., 51 год, с вертебрально-базилярной недостаточностью мозгового кровообращения: а – фон; б – АОП с измерением коэффициента К 30/15 ;

По оси ординат – длительность R-R интервала, с;

по оси абсцисс – N, порядковый номер R-R интервала

Таблица 1

Показатели вариабельности ритма сердца при АОП в мужской группе с вертебрально-базилярной недостаточностью

|

Параметр |

Мужская группа |

|||||||

|

Контроль (14) |

Опыт (16) |

|||||||

|

Фон |

АОП |

∆, % |

P |

Фон |

АОП |

∆, % |

P |

|

|

R-R min, mc |

709,5±18,4 |

595,9±14,1 |

↓16 |

<0,001 |

704,5±62,5 |

701,0±71,8 |

↓0,4 |

>0,05 |

|

R-R max, mc |

992,7±31,3 |

835,0±26,8 |

↓15,9 |

<0,001 |

1092,0±72,1 |

852,0±67,8 |

↓21,9 |

<0,05 |

|

RRNN, mc |

847,5±22,3 |

679,5±15,8 |

↓19,8 |

<0,001 |

908,6±55,6 |

775,0±70,8 |

↓14,7 |

>0,05 |

|

SDNN, mc |

47,8±4,3 |

40,0±5,1 |

↓16,31 |

>0,05 |

38,9±7,9 |

20,2±2,6 |

↓48,1 |

<0,01 |

|

RMSSD, mc |

50,6±3,1 |

30,3±3,0 |

↓40,1 |

<0,001 |

42,5±16,0 |

13,6±2,9 |

↓68 |

<0,05 |

|

pNN50, % |

10,8±2,8 |

4,2±1,7 |

↓61,1 |

<0,05 |

7,3±2,9 |

1,7±1,5 |

↓76,7 |

<0,05 |

|

CV, % |

5,6±0,4 |

5,9±0,7 |

↑3,9 |

>0,05 |

5,6±1,1 |

2,6±0,3 |

↓53,2 |

<0,01 |

|

К 30/15 |

1,25±0,13 |

1,10±0,14 |

||||||

Таблица 2

Показатели вариабельности ритма сердца при АОП в женской группе с вертебрально-базилярной недостаточностью

|

Параметр |

Женская группа |

|||||||

|

Контроль (20) |

Опыт (20) |

|||||||

|

Фон |

АОП |

∆,% |

P |

Фон |

АОП |

∆,% |

P |

|

|

R-R min, mc |

539,0±63,1 |

621,7±17,9 |

↑15 |

>0,05 |

648,1±50,7 |

556,9±34,6 |

↓14,1 |

>0,05 |

|

R-R max, mc |

1002,3±27,5 |

835,3±18,5 |

↓16,7 |

<0,001 |

1001,9±31,2 |

846,1±36,3 |

↓15,6 |

<0,01 |

|

RRNN, mc |

867,7±22,2 |

710,2±16,5 |

↓18,2 |

<0,01 |

883,0±27,7 |

740,2±32,5 |

↓16,2 |

<0,01 |

|

SDNN, mc |

63,3±8,9 |

33,2±2,2 |

↓47,6 |

<0,01 |

33,7±6,6 |

30,4±4,2 |

↓9,8 |

>0,05 |

|

RMSSD, mc |

54,6±10,1 |

16,8±1,3 |

↓69,2 |

<0,001 |

41,4±8,3 |

25,1±5,2 |

↓34,9 |

<0,05 |

|

pNN50, % |

16,8±2,6 |

1,42±0,55 |

↓91,7 |

<0,01 |

6,3±2,3 |

2,29±0,89 |

↓63,7 |

>0,05 |

|

CV, % К 30/15 |

7,4±1,2 |

4,7±0,3 1,26±0,13 |

↓36,5 |

<0,05 |

5,03±0,79 |

4,56±0,45 1,11±0,03 |

↓9,6 |

>0,05 |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведение сравнительного визуально-логического анализа записей ритмограмм, а также среднестатистических показателей временного анализа ВРС у больных с вертебрально-базилярной недостаточностью мозгового кровообращения и здоровых лиц в покое и при АОП позволило установить характерные особенности вегетативной регуляции сердечного ритма в различных условиях ортостатической устойчивости. Так, в регуляции сердечного ритма в покое у больных с хроническим нарушением мозгового кровообращения в ВББ доминируют волны очень низкой частоты (VLF), а переходный период АОП характеризуется низкой реактивностью парасимпатического отдела ВНС. Вегетативное обеспечение деятельности у больных в ортостатической пробе протекало на фоне преимущественного активирования церебральных эрготропных и гуморально-метаболических влияний на ритм сердца, что свидетельствует о значительном нарушении вегетативного гомеостаза и существенном ухудшении функционального состояния организма. При этом в состоянии покоя у больных с хроническими формами нарушения мозгового кровообращения в ВББ женской группы в вегетативном балансе преоблада- ли влияния симпатического отдела ВНС, в то время как у больных мужской группы такие изменения не выявлялись. При АОП у больных женской группы отмечалась ригидность сердечного ритма и недостаточность вагусной функции. В мужской группе больных регуляторные влияния ВНС на синусовый узел смещались в сторону преобладания симпатического отдела ВНС на фоне вагусной недостаточности.

Таким образом, методом кардиоритмографи-ческого исследования ВРС было выявлено, что у больных с хроническим нарушением мозгового кровообращения в ВББ наблюдается существенная перестройка механизмов нейрогуморальной регуляции сердца, опосредованная вагусной недостаточностью. При этом нарушение вегетативного гомеостазиса в большей степени сказывается на утяжелении состояния в женской части популяции больных с вертебрально-базилярной недостаточностью мозгового кровообращения с формированием церебрально-кардиального синдрома и замкнутого патогенетического круга прогрессирования сосудистого заболевания головного мозга.

Работа выполнена при поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта «РГНФ № 09-06-42604 а/с ГОУ ВПО ПетрГУ».

Список литературы Состояние вегетативной регуляции сердечного ритма у лиц с вертебрально-базилярной недостаточностью

- Баевский Р. М. Проблема оценки и прогнозирования функционального состояния организма и ее развитие в космической медицине//Успехи физиол. наук. 2006. Т. 37. № 3. С. 42-57.

- Баевский Р. М., Кириллов О. И., Клецкин С. З. Математический анализ изменений сердечного ритма при стрессе. М.: Наука,1984. 245 с.

- Белоусова Г. П., Доршакова О. В., Мейгал А. Ю. Динамика изменения показателей вариабельности ритма сердца при активной ортостатической пробе у здоровых лиц во втором периоде зрелого возраста//Сибирский консилиум. Медико-фармацевтический журнал. 2007. Т. 62. № 7. С. 186-187.

- Березный Е. А., Рубин А. М. Практическая кардиоритмография. СПб.: НПО «Нео», 1997. 120 с.

- Доршакова Н. В. Качество окружающей среды и здоровье человека в условиях Карелии. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1997. 204 c.

- Доршакова О. В., Белоусова Г. П., Субботина Н. С. Динамика изменений показателей вариабельности ритма сердца при активной ортостатической пробе у больных с вертебрально-базилярной недостаточностью//Северное измерение. Motor Control: Nordic Dimension-2008: Материалы II Российской, с междунар. участием конф. по управлению движением. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2008. С. 36-37.

- Дуданов И. П., Субботина Н. С., Доршакова О. В. Этиологические и клинические особенности недостаточности мозгового кровообращения в вертебрально-базилярном бассейне//Регионарное кровообращение и микроциркуляция. 2006. № 4(20). Т. 5. С. 6-11.

- Жемайтите Д. И., Янушкевичус З. И. Выводы о результатах анализа синусового ритма и экстрасистолии по ритмограмме. М., 1984. 224 с.

- Михайлов В. М. Вариабельность ритма сердца: опыт практического применения метода. Иваново: Ивановская государственная медицинская академия, 2002. 290 с.

- Рубис Л. В., Масюк В. С., Хурцилава О. Г., Щербо А. П. Природные и социальные факторы риска заболеваемости острыми респираторными инфекциями//Эпидемиология и инфекционные болезни. 2008. № 5. С. 34-38.

- Скоромец А. А., Скоромец А. П., Скоромец Т. А., Никитина В. В. Клинические аспекты нарушений кровообращения в вертебрально-базилярном бассейне//Медицинский академический журнал. 2001. Приложение 1. С. 61-64.

- Субботина Н. С., Дуданов И. П., Буркин М. М., Теревников В. А. Структура стенозирующих сосудистых поражений магистральных церебральных артерий//Медицинский академический журнал. 2001. Приложение 1. С. 72-73.

- Субботина Н. С., Дуданов И. П., Петровский В. И., Корнева В. А. Патоморфологическая характеристика сосудистых поражений при церебральном стенозирующем атеросклерозе//Медицинский академический журнал. 2001. Приложение 1. С. 71-72.

- Dorshakova O. V., Belousova G. P., Lupandin Y. V., Subbotina N. S. Epidemiologic peculiarities of the cerebrovascular disturbances in the vertebrobasilar system among the population of the Karelsky region, Petrozavodsk//European Journal of Natural History. 2009. № 5. С. 45-46.

- Task Forse of the European of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology. Heart Rate Variability. Standarts of Measurements, Physiological Interpretation, and Clinical Use//Circulation. 1996. № 93. P. 1043-1065.